中国石化地球物理勘探实践与展望

2022-01-28郭旭升刘金连杨江峰

郭旭升,刘金连,杨江峰,赵 锐

(1.中国石油化工股份有限公司,北京100728;2.中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院,江苏南京211103)

当前,我国石油与天然气需求旺盛,但油气供需矛盾突出。以2020年为例,我国石油消费总量达7.02×108t,天然气消费总量达3 200×108m3,而我国当年油、气产量分别仅为1.95×108t和1 889×108m3,石油与天然气的对外依存度分别高达72%和41%。根据“双碳”目标,即便到2060年,预计我国原油、天然气的消费量仍分别为2.7×108t与3 752×108m3,而当年国内产量分别约为2×108t和3 000×108m3。可见,持续加大国内油气勘探开发力度,保障国家能源安全,是未来相当长时期内油气勘探开发工作肩负的使命与担当。

随着油气勘探不断向深层-超深层、深水、非常规油气延伸,物探技术面对的油气勘探开发目标隐蔽性增强,研究对象日趋复杂[1-2]。油气勘探开发需求不断推动物探技术进步,而物探技术的发展和进步持续提升地质认识。历史上物探技术的每一次进步都会带来油气储量的快速增长,20世纪我国油气勘探探明的石油地质储量有5次大幅度增长,每一次都与地震技术进步有着极为密切的关系[3-4]。

本文在总结近年来中国石化油气勘探成果的基础上,着重阐述中国石化地球物理技术的进展与应用成效。并简要分析当前的物探技术需求和未来的物探技术发展方向,期望石油物探技术在贯彻落实中国石化转变发展方式、提高发展质量的战略部署中发挥更大的作用。

1 主要技术进展与勘探成效

近年来,中国石化面对低油价的严峻形势,坚定执行高效勘探、效益开发的要求,开展了物探技术攻关,高密度三维地震勘探、可控震源高效采集取得新进展,叠前逆时偏移成像等技术实现大规模推广应用,全波形反演在国内率先用于生产,非均质储层描述与“甜点”预测等技术不断得到完善,物探技术进步为中国石化油气勘探提供了有力的技术支撑。

限于篇幅,本文以高密度三维地震技术、超深层碳酸盐岩三维地震勘探技术、页岩油气勘探开发一体化地球物理技术为例,阐述中国石化物探技术取得的新进展。

1.1 高密度三维地震技术

中国东部探区自20世纪70年代开始实施三维地震,勘探历程大致分为3个阶段:1998年以前,以二维地震勘探和常规三维地震勘探为主,采集观测系统设计相对简单,炮道密度一般低于20×104道/km2,满足了当时寻找中浅层规模较大的简单构造型油气藏需要。1998年至2015年间,随着老油区勘探难度逐年增大,中国石化积极开展以小面元、高覆盖为主的高精度三维地震试验[4-6],挖掘了东部探区早期三维覆盖区的资源潜力,高精度三维地震的炮道密度在20×104~100×104道/km2;2015年以来,迈入高密度勘探阶段,炮道密度为100×104~500×104道/km2。东部富油凹陷探明程度已达50%,在油气富集带,原有高精度三维不能满足勘探开发需求,中国石化先后在胜利油田垦71、罗家、义东、盘河等区块开展了以更小面元、更高覆盖次数和单点检波器接收为主的高密度地震技术探索[7-9]。

高密度三维地震技术经历了由单点数字检波器接收、模拟检波器组合接收、陆用压电单点检波器接收的探索过程,最终形成了目前已经成熟推广的单点高密度三维地震技术。单点高密度三维地震技术采用单点激发、单点接收,具有小面元、宽频带、宽方位、高密度特征,是以方位各向异性理论为基础,采用宽频全方位处理、五维解释的新一代地震技术。目前已在济阳坳陷部署实施了东风港-2016、罗家-2017等11块单点高密度地震。

1.1.1 模拟检波器组合高密度地震

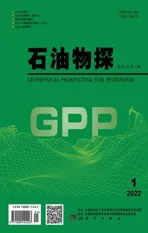

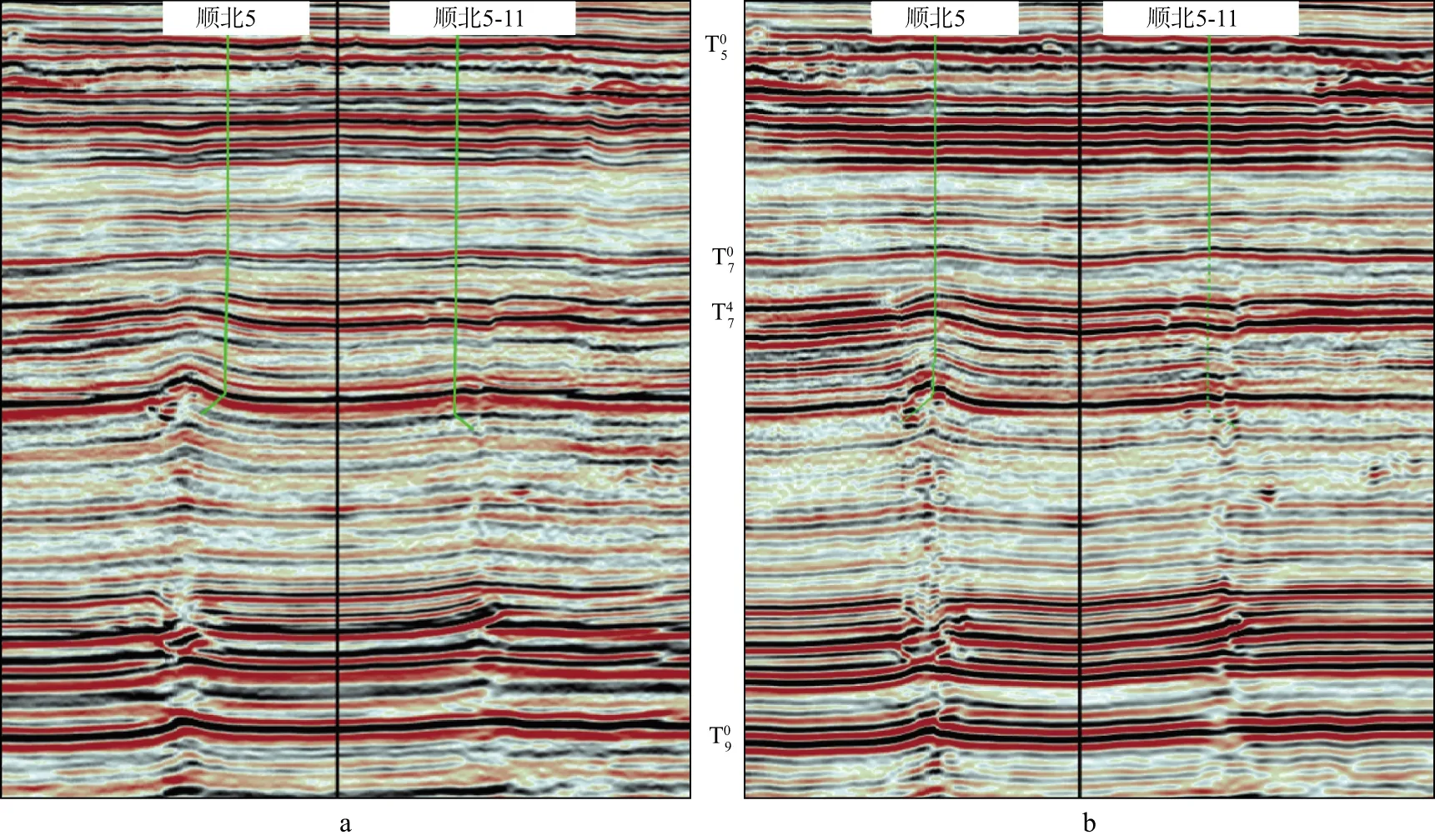

2014年,中国石化胜利油田在盘河“金三角”地区实施了3次地震采集,采用“面元大小为12.5 m×12.5 m,覆盖次数168次,炮道密度107.52×104道/km2”高密度采集观测系统,超级检波器小组合接收。高密度三维地震资料的处理效果较高精度三维地震资料显著提升,断裂系统刻画清晰(图1)。成果剖面优势频带5~45 Hz,有效频宽3~59 Hz,优势频带提升了7 Hz[7]。

图1 盘河高精度三维(a)与高密度三维(b)地震剖面

1.1.2 陆用压电单点检波器地震技术

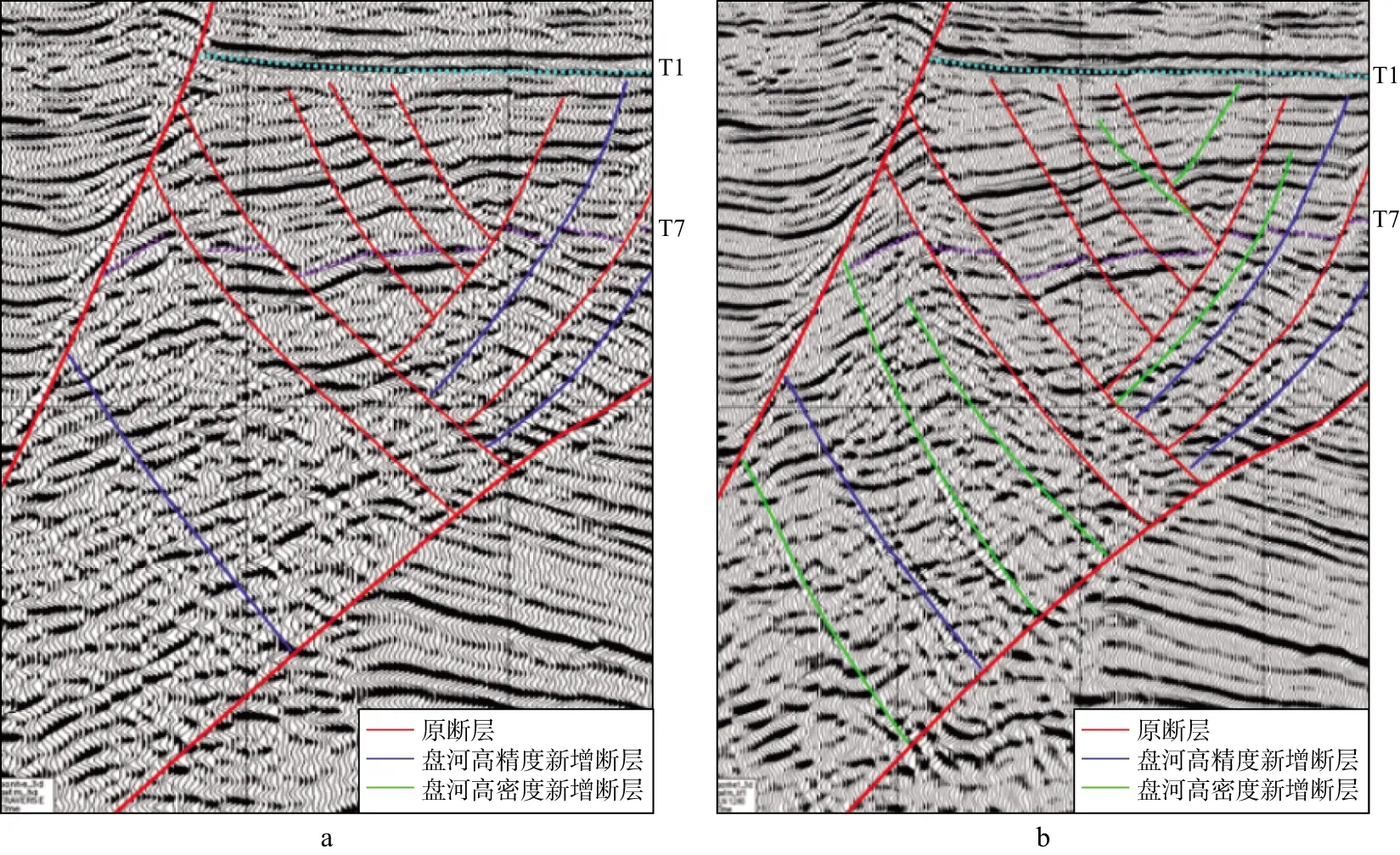

单点接收地震资料具有保真度高、波场信息丰富、宽频带、宽方位的特点。2016年中国石化胜利油田开展陆用压电单点检波器采集攻关试验,在济阳坳陷实施东风港三维地震采集,采用“面元大小为12.5 m×12.5 m,覆盖次数160次,炮道密度102.4×104道/km2”高密度采集观测系统。经过东风港三维施工统计,采集设备费用只有国外同类产品的1/4,与动圈检波器组合接收相比,施工效率大幅提高。东风港三维采集项目的成功实施,彻底打破了国外数字单点检波器技术垄断。从高精度和高密度三维叠前时间偏移剖面(图2)可见,高密度三维地震剖面成像精度大幅改善,断裂刻画清晰,同相轴易于追踪,主要目的层沙三段优势频带扩宽了20 Hz以上[7]。

图2 东风港高精度三维(a)与高密度三维(b)叠前时间偏移剖面

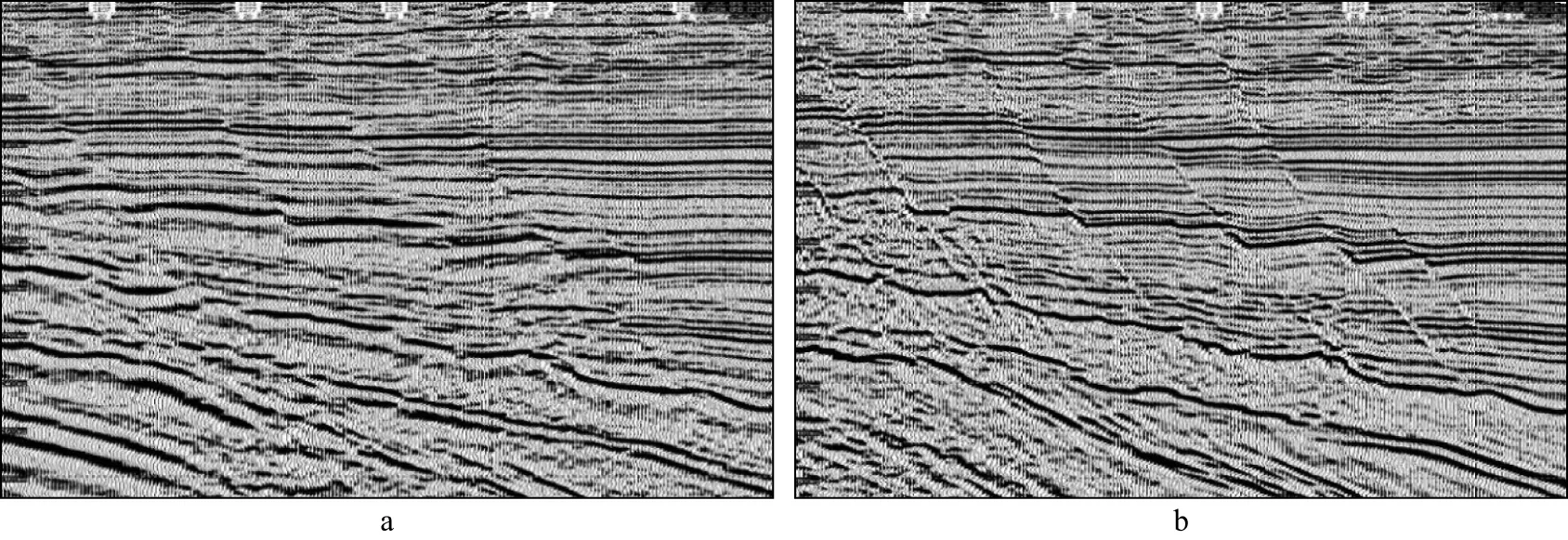

2017年,中国石化胜利油田在济阳坳陷沾化凹陷西部罗家地区部署实施了高密度三维地震,采用“面元大小为6.25 m×12.50 m,覆盖次数279次,炮道密度357×104道/km2”的观测系统,陆用压电单点检波器接收。与高精度三维地震资料相比,罗家高密度地震资料分辨率大幅提高,断裂系统和河道刻画清晰[8],地震资料品质跃上了新台阶(图3)。

图3 罗家高精度三维(a)与高密度三维(b)地震剖面

经过5年多时间的攻关,在胜利油田形成了一套较为完备的单点高密度三维地震技术,目前已逐步推广至苏北、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木盆地等探区。

1.2 超深层碳酸盐岩三维地震勘探技术

碳酸盐岩地层中蕴藏着丰富的油气资源,是21世纪油气勘探的重点领域之一。近年来,随着勘探技术的进步,我国中西部碳酸盐岩油气勘探逐步向深层-超深层推进[10-12]。深层碳酸盐岩储层类型多样,非均质性极强,经历过多期次构造运动改造,采用地球物理方法预测储层面临巨大挑战[10]。20世纪90年代以来,中国石化分别在四川和塔里木盆地开展了物探技术攻关,取得了一系列深层-超深层油气发现,形成了一批应用效果显著的物探技术。

1.2.1 复杂山地超深层生物礁储层地震勘探技术系列

超深层天然气高效勘探是国际公认的世界性难题,元坝探区是四川盆地最后一个被登记探矿权的区块,面临埋藏深度大、目标刻画精度低与气水识别难度大等问题。中国石化经过多年探索,形成了复杂山地超深层生物礁储层地震勘探技术系列,极大推动了元坝气田的发现进程[13]。

四川盆地周缘为复杂山地,地表地震条件复杂,目的层埋深大,地震勘探技术的瓶颈在于如何有效提高超深层地震反射能量和分辨率。通过开展近地表介质和激发最佳匹配研究,建立了面向超深礁滩储层的饱和激发技术和采集设计优化技术,保证了超深目的层的有效能量。在此基础上,发展了近地表精细建模、层析成像、分频静校正等方法与技术,建立了多次迭代、逐次逼近的静校正技术组合,有效解决了复杂山地近地表效应难题。创新发展了基于各向异性和吸收衰减介质模型的超深储层弱信号提取与补偿技术,实现了复杂山地超深层礁滩地震高精度、高分辨率叠前成像的技术突破。与老资料相比,埋深大于6 500 m目的层有效能量提高了70%以上,有效频带范围大幅度拓宽(频带范围由原来的8~50 Hz拓展到4~80 Hz,主频提高15~18 Hz)(图4)。

图4 超深弱反射层地震采集处理技术应用前(a)、后(b)地震剖面

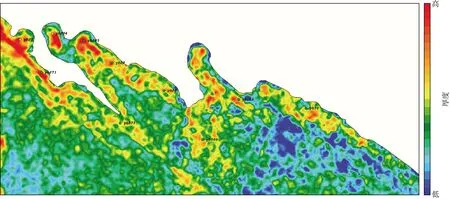

针对超深层生物礁储层非均质性强、横向变化快、储层物性预测不可靠等难题,率先将生物礁储层的岩石学微观结构特征引入岩石物理参数测试与分析,厘定了该类储层的地震波速度随孔隙结构类型的变化规律,突破传统的一元孔隙度-速度Wyllie模型,建立了超深生物礁储层的孔隙结构类型-密度孔隙度与纵横波速度间的新的表征关系式,创新发展了基于非均质孔缝双元结构模型的孔构参数反演技术方法,有效预测低孔高渗带分布,超深有效储层预测精度大幅度提高,埋深6 500~7 000 m生物礁储层的预测结果与实钻符合率达93%,储层厚度预测绝对误差1~3m,相对误差小于5%(图5)。

图5 元坝长兴组生物礁高产富集带预测结果

针对叠前地震资料超深层信号弱、信噪比低、AVO响应特征不明显等气水识别难题,研发形成了基于射线束聚焦和振幅与频率衰减补偿的道集优化技术,经过理论模型正演分析,明确了超深含气生物礁储层的AVA响应特征,发展建立了广义叠前弹性参数反演方法与技术,确定了高灵敏度气水识别因子,通过井-震最佳匹配分析,构建出表征超深生物礁储层地震响应特征的物理小波基,研发出新的高分辨率时频分析技术,实现了超深层生物礁储层气水精细识别与预测。预测元坝气田高产富集带面积98.5 km2,实施的10口探井均获日产百万方高产天然气流。

1.2.2 顺北沙漠区超深断溶体油气藏三维地震勘探关键技术

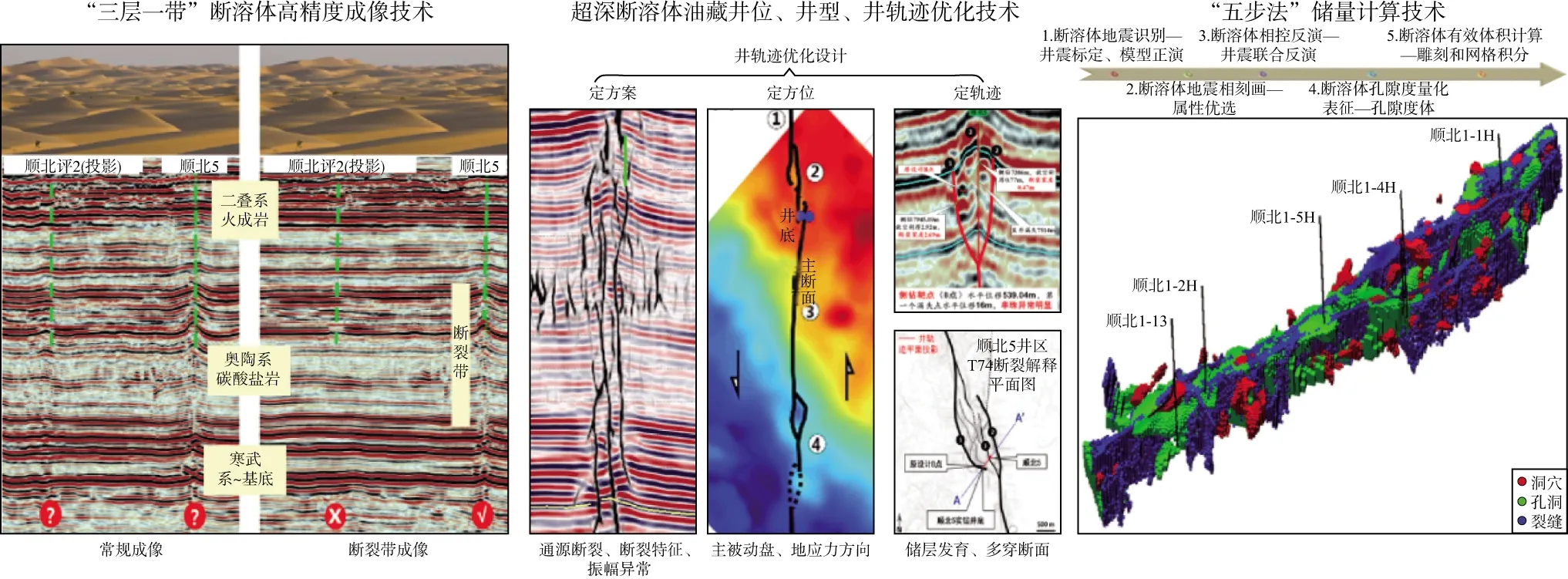

顺北走滑断裂带既是油气疏导通道,又是成藏有利空间,断裂带外围致密碳酸盐岩作为侧向封挡,上覆巨厚泥岩作为区域封盖层,油气沿走滑断裂垂向运移聚集形成油气藏[14]。顺北断控储集体类型特殊,地球物理勘探面临着一系列难题。一是地表沙丘起伏大、目的层埋藏深,地震资料信噪比低、主频低、有效频带窄、干扰波发育且能量强;二是走滑断裂带在地震剖面上近直立、垂直断距小、识别难度大,断控储集体规模主要受断裂带发育程度控制;三是顺北地区广泛发育二叠系巨厚的火成岩地层,主要岩性有英安岩、玄武岩、凝灰岩等,不同岩性间巨大的速度差异造成了二叠系下伏地层出现地震成像中的假断裂,进而增加了对奥陶系断控储集体识别的多解性。为此,中国石化反复试验改进,形成了实用性极强的高精度三维地震采集、成像处理、精细雕刻等技术系列(图6),有效解决了制约生产的瓶颈难题[15-16]。

图6 顺北沙漠区超深断溶体油气藏三维地震勘探关键技术系列示意

形成面向目标的采集技术,采用宽频带、宽方位、高覆盖、长排列、适中面元的观测系统,取全走滑断裂、小尺度目标波场信息。形成三维精细处理成像技术,提出了“三层一带”(二叠系火成岩地层、奥陶系碳酸盐岩地层、寒武系深部地层、深大断裂带)速度建模理念和技术,有效提高了缝洞及不同尺度走滑断裂带的成像精度(图7)。

图7 顺北断溶体油气藏基于精细速度建模的高精度成像前(a)、后(b)地震剖面

形成高精度的目标描述评价技术,依据断溶体储层类型及反射结构特征,建立了走滑断裂带及断溶体储层地震识别模式,开展储层敏感属性分析,形成针对断溶体外部轮廓、内部不同类型储层的一系列储层预测及流体检测技术,主要包括“六定”(定模式、定响应、定期次、定级别、定组合、定规模)超深走滑断裂带精细解释技术,实现了断溶体的定性-半定量解释;“三元(洞穴、断裂、裂缝)一体(断溶体)”综合立体雕刻技术,实现储集体三维空间展布描述;“五步法”储量计算技术,实现断溶体圈闭体积和资源量预测;“三定(定方案、定方位、定轨迹)”井轨迹优化技术,实现断溶体有效钻遇(图8)。最终建立了以“张量属性定轮廓、振幅属性定边界、融合雕刻定体积”为关键的圈闭落实与描述技术,形成了“打主断、过异常、穿核部”目标优选与井轨迹优化设计技术[14]。探区多口钻井实现了油气重大突破,证实了顺北沙漠区超深断溶体油气藏三维地震勘探技术的有效性及适用性。

图8 顺北超深断溶体识别预测与量化描述技术示意

顺北地区超深断溶体三维地震勘探技术的攻关研究,识别了不同尺度断溶体储层,描述刻画了断溶体轮廓及内幕特征,发现落实了一批优质圈闭。继1号断裂带突破之后,近年又在4号和8号断裂带不断取得重大突破,新增探明储量1.3×108t,建产能102×104t,2020年产量98×104t。2021年,在4号和8号断裂带部署实施的顺北41X井、顺北42X井、顺北8X井,相继试获千吨高产油气流。

1.3 页岩油气勘探开发一体化地球物理技术

1.3.1 页岩气层精细表征及开发评价物探技术系列

中国南方海相页岩气资源丰富,相比北美商业页岩气田,页岩地层时代老、经历多期构造运动、热演化程度高、成藏条件复杂,不能简单套用北美地区的理论和勘探技术方法[17]。中国石化从2007年开始,系统开展了南方海相页岩气的理论与技术攻关,提出了南方复杂构造区高演化海相页岩气“二元富集”理论认识,在川东南涪陵地区取得了页岩气勘探突破[18-19]。在技术层面上,北美经验表明页岩气的成功勘探开发离不开三维地震资料的支撑。中国南方页岩气地质条件与北美差异较大,常规的二维、三维地震勘探技术无法准确获取评价页岩气富集规律的地质参数,难以精细落实页岩气“地质甜点”,也很难保证设计的钻井轨迹连续穿越优质泥页岩层段[20-22]。要完成上述地质任务,就必须应用高精度三维地震勘探技术,准确查明优质泥页岩层的精细构造、厚度、有机质含量分布规律、脆性指数及其保存条件等。

以中国石化涪陵探区为例,页岩气勘探开发面临着三方面难题。一是山地地震成像效果不佳,南方山地地表条件差,构造复杂且断裂发育;二是水平井轨迹精度要求更高,在埋深4 000 m、厚度40 m的条件下,要求绝对误差<20 m;三是工程甜点预测难度大,压裂要求地震精准预测脆性、地应力、裂缝等参数。针对上述问题,中国石化在涪陵焦石坝地区进行了较小道距、较高覆盖次数、适中排列长度、较宽方位和较小束线距的高精度三维地震资料采集,井控及OVT域高精度地震处理和叠前-叠后联动的地震解释技术攻关,研发形成了面向页岩气水平井开采的一体化配套技术系列,主要包括:多信息约束各向异性逆时偏移(TTI-RTM)精细成像、水平井随钻快速成像、多尺度裂缝刻画与识别、“双甜点”地震综合预测及压裂微地震监测评估等技术。中国石化率先探明了国内首个千亿方常压页岩气田,有效促进了我国页岩气的勘探开发。

围绕山地地震成像效果不佳的难题,开展了面向页岩气水平井开采的多信息约束TTI-RTM精细成像技术攻关,有效解决了高陡构造成像、断裂归位、地层倾向不准确等问题(图9)。在白马区块开展了新一轮RTM目标处理,成功解决了该区块页岩层埋深和产状误差、断点漂移、构造变形等问题,井震误差可控制在3‰以内,部署的两口评价井取得了较好的效果。

图9 面向页岩气水平井开发的多信息约束TTI-RTM精细成像前(a)、后(b)剖面

针对页岩气水平井钻井轨迹控制难题,开展了水平井随钻快速成像处理技术攻关,形成了完整的井控处理技术流程,提高了优质页岩钻遇率。在TTI-RTM资料基础上,利用校正点归位和井控层析技术即时优化调整速度模型,并配备高性能计算机群进行快速偏移成像。随着钻井进尺不断增加,获得更多校正点后实时更新成像结果,进一步提高低幅度构造成像精度,确保水平井段优质页岩钻遇率。

围绕工程甜点预测,形成了微地震压裂评估、多尺度裂缝识别与刻画等综合预测技术,为页岩气开发中压后效果评价、压裂工艺及参数优化、井网开发部署提供了指导性依据。基于地震波阻抗反演,开展了“双甜点”地震预测,为优质页岩高钻遇率提供了保障。

图10展示了焦石坝五峰-龙马溪组海相页岩某平台水平应力差异比(DHSR)平面预测结果与微地震对比效果,微地震强事件多集中在DHSR低值区,压裂中更易于形成网状缝,压裂效果更好。

图10 页岩气“双甜点”三维地震综合预测技术效果

1.3.2 页岩油“双甜点”综合预测评价技术

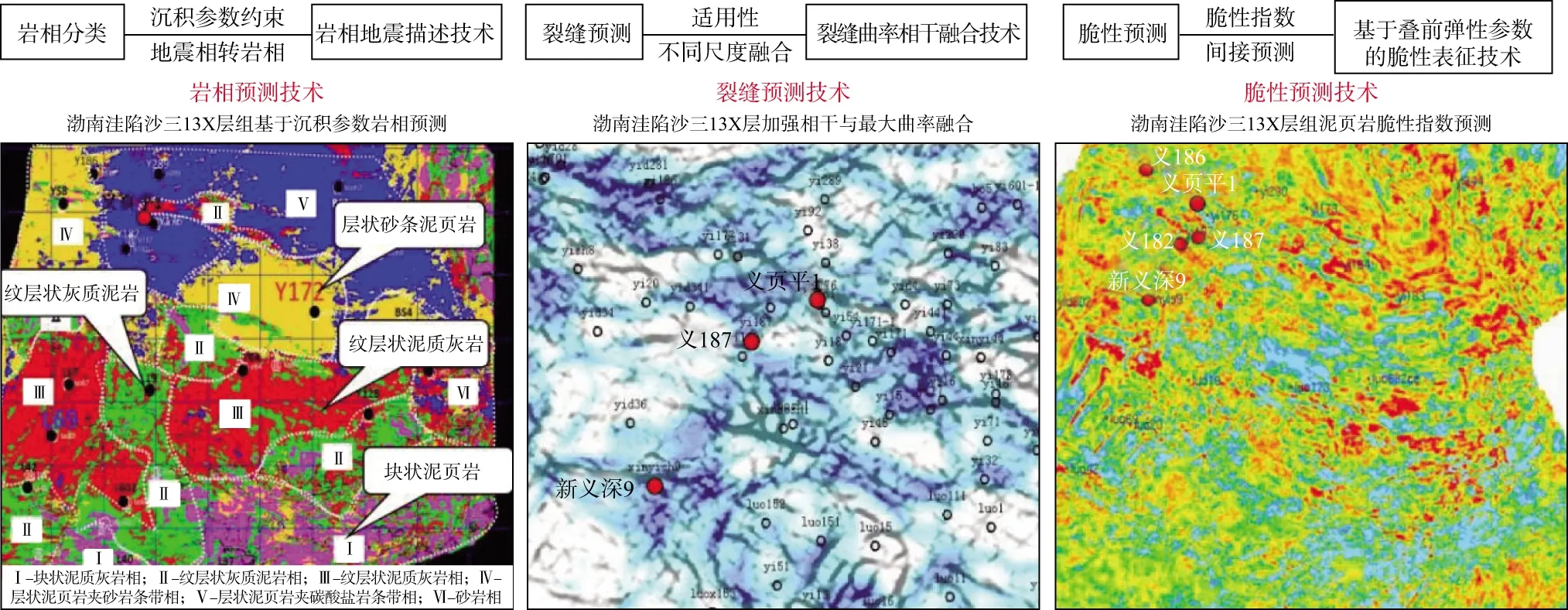

中国石化陆相页岩油资源潜力大,分布广,类型多样,具有良好的勘探开发潜力。济阳坳陷是断陷盆地陆相页岩油典型代表,具有含油性好、压力系数高、厚度大、流动性好等特点,资源量超过40×108t,是重要的原油接替领域。然而,页岩油地球物理勘探也极具挑战性:地质甜点主要受岩相和裂缝控制,岩相空间变化复杂,不同岩相地震反射差异较小,因此根据地震属性的差异直接预测有利岩相及其组合体的空间变化精确度不高;微断裂及裂缝尺度较小,其空间展布特征应用叠后地震资料难以刻画;工程甜点主要受页岩地层的脆性特性影响,对页岩层储集性和后期工程压裂至关重要,但受地震资料分辨率限制预测地层脆性及薄夹层难度很大[23]。

针对上述问题,近年来中国石化探索建立了地质与工程“双甜点”陆相页岩油预测评价体系(图11)。纵向上页岩岩相变化引起的地震信号反射特征的变化更多集中在低频端,地震低频信息提取是页岩油岩相组合体表征的关键,而拉梅常数等弹性参数能有效区分各类岩相,因此,研发的地震宽频谱反演和基于岩石物理特征的叠前弹性参数反演是刻画岩相展布的有效手段;开发迭代法蚂蚁体制作技术消除了断裂系统刻画假象,同时,利用叠前各向异性反演预测裂缝发育区,在有效频带内计算各方位角叠加数据体的地震属性,通过各方位角的地震属性拟合,得到研究区裂缝的分布特征;基于叠前反演的脆性指数定量预测建立了脆性指数与弹性参数之间的多元计算模型,实现了基于参数差异性反演的页岩脆性指数的定量预测。

图11 页岩油甜点关键要素地震预测技术示意

上述技术成果在济阳坳陷多个凹陷开展了推广应用,提出6个勘探突破目标,完成了风险井樊页平1、渤页平5,产能试验井牛页1-HF优化设计并投入矿场实践,并相继取得了勘探突破。2021年,樊页平1、渤页平5、牛页1-1井在博兴、渤南、牛庄洼陷相继试获百吨高产页岩油气流,实现了济阳坳陷页岩油“三个洼陷,两个层系”的重大突破,目前已提交预测储量4.58×108t,全年试采产量预计超5.0×104t,形成了“当年战略突破、当年规模增储、当年商业产量”的良好态势,为东部老油田原油可持续发展打下坚实资源基础。

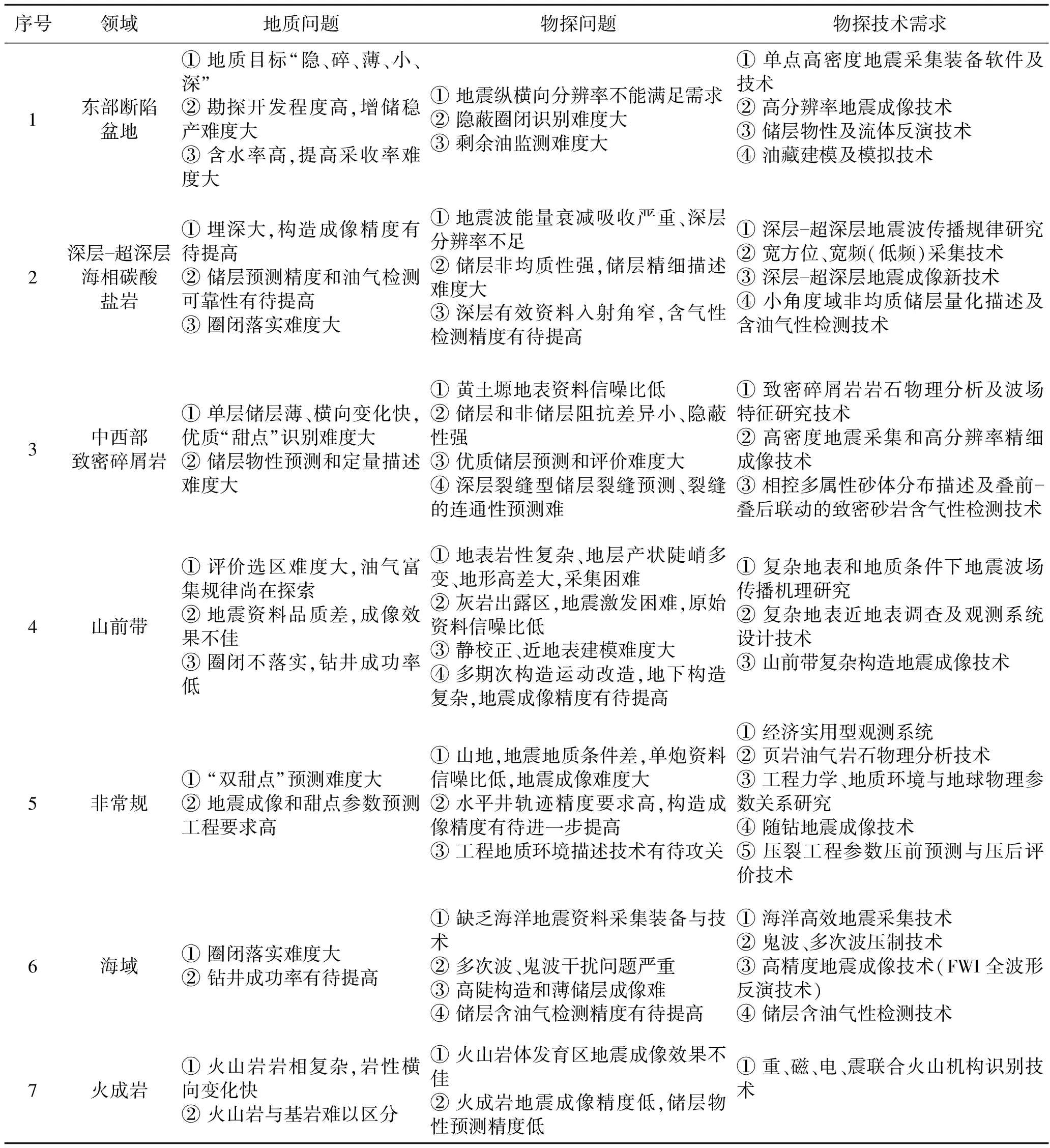

2 中国石化油气勘探开发难题及物探技术需求

中国石化油气勘探开发重点领域包括东部断陷盆地、深层-超深层海相碳酸盐岩、中西部致密碎屑岩、非常规、海域、火成岩、山前带七大领域[24]。物探技术进步为各大领域油气勘探发现突破做出了突出贡献,但面对日益复杂的勘探对象,仍然存在一些勘探开发难题和物探技术需求(表1)。

表1 中国石化油气勘探开发重点领域勘探开发难题和技术需求

总体上存在四方面的问题。一是物探技术对勘探领域拓展、勘探部署支撑的力度有待提高。例如在山前带和超深层领域,地震资料品质难以支撑综合评价研究,制约了整体评价部署,地震部署仍然呈现出贴邮票的特点。二是物探精度尚不能满足复杂地质目标识别的要求,例如东部断陷盆地薄层识别、中西部致密油气识别精度不够,影响了圈闭落实和探井成功率提高。三是装备软件“卡脖子”问题依然存在。可控震源等主要采集装备和大型资料处理解释软件尚未打破“国外依赖”,仪器设备新度系数不高,自主知识产权推广应用不足,自主软件的应用效果,用户体验亟待提升。四是技术集成和攻关合力不够,包括特色技术的集成、装备的配套。例如复杂山前带攻关仍未取得实质性进展;可控震源高效采集在塔里木高大沙丘和浮土区的应用还需攻关;黄土塬区、致密碎屑岩等领域仍需持续攻坚。

3 中国石化物探攻关方向思考

3.1 油气勘探开发形势

在“以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下,能源行业整体发展形势向好,同时“3060”碳减排目标对能源转型提出了新的挑战。据中国石化经济技术研究院预测,中国石油需求峰值预计在7.9×108t(2030年),之后由于国内储备炼化增长有限以及碳达峰、碳中和各项措施落地实施,石油需求开始下降。在天然气方面,国家大力推进气代煤,培育天然气主体能源地位。但碳中和的提出将影响天然气长期发展态势,预计天然气达峰时间将提前至2040年、需求峰值6 090×108m3(图12)。

图12 中国中长期油气需求

碳达峰、碳中和背景下,油气需求峰值预期提前,但油气较长时期内依然是主体能源,到2050年我国油气消费占整体能源消费总量的25%(图13)。因此,持续加大国内油气勘探开发力度不会变。但是油气勘探开发难度加大。油气勘探开发向深水、深层、非常规油气方向发展,对勘探开发技术提出更高要求,迫切需要高精度高效率低成本的物探技术支撑油气勘探开发的高质量发展。

图13 中国一次能源需求结构

3.2 中国石化物探技术重点攻关方向

针对中国石化东部断陷盆地、深层-超深层海相碳酸盐岩等七大重点领域的油气勘探开发难题及物探技术需求,我们需要提升完善6项核心技术,支撑当前勘探开发;攻关研究5项关键技术,突破技术发展瓶颈;探索储备2项前沿技术,引领未来技术发展。

3.2.1 提升完善6项核心技术,支撑当前勘探开发

加强核心技术的提升完善,通过单点高密度节点地震采集技术、复杂介质高精度处理成像技术、复杂储层精细刻画技术、非常规油气地球物理技术、地球物理实验技术、地震一体化软件平台与应用系统等核心技术的提升完善,提高地震资料品质、成像及目标刻画精度,满足油气勘探战略展开、滚动勘探、挖潜增效的需求。

3.2.1.1 单点高密度节点地震采集技术

单点高密度节点地震采集技术在东部济阳坳陷大规模应用,目前已逐步推广至苏北、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木等盆地。节点仪在复杂地表区开展了工业化规模应用,将在不久的将来取代有线设备。

发展宽(低)频、全方位、高密度、节点采集技术,形成高性价比的单点高密度+节点地震采集技术系列,提高地震资料的信噪比、分辨率与保真度,为东部断陷盆地断块、岩性、流体识别,西部深层海相碳酸盐岩缝洞、断溶体识别,南方页岩气甜点预测、断缝体识别提供高品质的地震资料。

3.2.1.2 复杂介质高精度处理成像技术

高精度处理技术向高保真、高分辨率、高精度、自动化方向发展,地震成像技术向全波形反演、最小二乘逆时偏移以及Q-RTM发展;从模型驱动向数据驱动发展;从一次波成像到多次波、散射波成像发展,进一步提高地震成像精度、缩短地震资料处理周期。

围绕“三复杂”地质目标,完善面向复杂近地表的速度建模技术,完善推广以RTM为核心的各向异性、吸收衰减补偿偏移成像技术,研究全波形反演技术、Marchenko成像、多次波成像和阻抗成像技术等,建立面向“三复杂”探区的高精度成像技术系列与流程,实现复杂构造和地质目标的准确成像,解决山前带、超深层、非常规、火成岩等成像难题。

3.2.1.3 复杂储层精细刻画技术

复杂储层精细刻画向着多学科综合一体化、定量化、智能化方向发展,提高圈闭识别、储层描述和油气预测精度。

针对超深层海相碳酸盐岩、致密碎屑岩和火山岩等复杂储层勘探开发的需求,通过岩石物理分析、保真保幅处理、精细地震解释和储层预测等技术发展,满足10 m以下地质目标预测要求,致密碎屑岩预测符合率达80%以上,碳酸盐岩预测符合率达85%以上。

在超深层海相碳酸盐岩储层精细刻画方面,推广应用井震联合反演、分频混色、多属性叠合分析,相控三步法反演技术等碳酸盐岩储层预测成熟技术,提高复杂储层参数识别与表征效果,提升储层预测可靠性,支撑深层、超深层碳酸盐岩缝洞、断缝体、礁滩、白云岩储层的勘探开发。

在致密碎屑岩储层精细刻画方面,针对鄂尔多斯、四川盆地等探区致密砂岩油气勘探开发需求,综合运用地质、地震等信息,完善低幅度构造落实处理技术,推广叠后、叠前数据分析和反演等技术,完善五维地震解释技术、定量储层预测方法,改进复杂非均质性储层精细刻画效果,提高致密砂岩储层弹性和物性预测精度,有效支撑致密砂岩储层高效开发。

在火山岩储层精细刻画方面,提升完善精细速度建模、各向异性RTM等技术,提高火山机构及内幕成像精度;发展火山岩物性和含气性预测技术,提高火山岩储层刻画描述精度。

3.2.1.4 非常规油气地球物理技术

非常规油气地球物理技术的发展方向是高精度的地质甜点、工程甜点预测技术。完善页岩储层“甜点”定量预测和评价技术,形成面向深层、陆相等页岩气藏的勘探开发一体化解决方案。应用地质力学、岩石物理、地震反演等技术手段,进一步完善页岩储层双“甜点”预测技术,推进稀疏浅井微地震采集、处理解释等低成本技术,提升压裂评价效果。

3.2.1.5 地球物理实验技术

针对页岩油气、超深层油气等新领域,地热、天然气水合物等新能源,建立物理性质测试技术体系,开发岩石物理分析技术。开展复杂条件波场模拟技术、岩石物理分析技术,建立相应的岩石物理模型和地球物理参数的解释量版,为山前带地震采集、复杂构造成像、超深层碳酸盐岩储层预测和深层页岩气“甜点”预测等提供基础理论指导和技术支撑。发展针对地热、天然气水合物等新能源的岩石物理分析技术,形成深层地热和水合物岩石物理理论。

3.2.1.6 地震一体化软件平台与应用系统

针对地球物理软件“卡脖子”技术,围绕油气勘探开发业务需求,持续优化完善π平台及应用系统,深化π-Frame2.0推广应用,加快自主成熟技术系统集成与应用,形成稳定的新一代地震一体化软件平台与应用系统。

基于平台进一步完善全流程处理模块集成与测试,完善π应用系统关键应用功能并实用化,发展自动化处理解释等物探技术,形成π-frame3.0人工智能版本,实现物探专业软件的自主化替代,为解决中国石化物探技术“卡脖子”问题提供软件支撑。

3.2.2 攻关研究5项关键技术,突破技术发展瓶颈

加强可控震源高效采集和处理、复杂山前带地震一体化、海域高精度地震勘探、井中地球物理、油气藏地球物理等关键技术的攻关研究,着力满足超深层、山前带、海域等新区、新领域的物探技术需求,进一步提高探井成功率和油气采收率。

3.2.2.1 可控震源宽频高效采集和处理关键技术

陆地地震资料频宽已经达到6个倍频程以上[25],国际上可控震源采集最高日效可达2×104~5×104炮/天,同时源数据解混技术可实现震源信号有效分离,实现高效益低成本勘探。

攻关研究可控震源宽频高效采集技术,发展可控震源高保真采集技术、压缩感知地震采集技术、噪声压制技术,形成具有中国石化特点的高效宽频可控震源地震采集和处理技术系列,有效提高采集效率、降低采集成本,提高地震资料的成像精度,支撑塔里木盆地沙漠区油气高效勘探。

3.2.2.2 复杂山前带地震一体化技术

复杂山前带地震采集技术向着基于复杂构造深度域成像的三维观测系统设计、基于激发LiDAR数据的点位布设和变观设计、井炮+高精度可控震源联合激发、有线+节点接收、表层速度建模技术方向发展;处理技术向着基于“真”地表速度建模的叠前深度偏移技术方向发展;解释技术向着注重理清构造变形机理和局部圈闭发育规律研究,三维空间体解释、地质建模技术方向发展,提高山前带复杂构造识别能力。

发展近地表调查速度建模、高密度、节点、全波场采集等技术,攻克复杂构造成像难题,形成满足复杂山前带地震勘探的地震采集处理解释技术体系,地震资料品质明显提高,总体技术水平与中石油相当,为在山前带寻找规模储量接替阵地提供物探技术支撑。

3.2.2.3 海域高精度地震勘探技术

海域地震采集技术向着宽频、宽方位、高密度、高效采集方向发展[24]。由传统拖缆、海底电缆地震勘探方法逐步向海底节点(OBN)地震勘探方法转型。

为寻找大型优质储量、降低勘探成本[26],发展海域多震源激发、基于压缩感知的海底节点采集技术和装备、混叠地震数据分离、多次波和鬼波压制、全波形反演、海洋储层预测和油气识别技术,形成高效高精度海域地震采集、处理、解释技术系列,满足海上复杂油气田勘探开发需求。

3.2.2.4 井中地球物理技术

发展VSP采集处理成像技术、井地联合采集处理解释、随钻地震预测技术、微地震监测、基于DAS的时延VSP技术、井间地震等技术,为提高油气采收率,实现降本增效提供支撑。

3.2.2.5 油气藏地球物理技术

油气藏地球物理技术向着油气藏精细描述、油气藏动态模拟和油气藏监测方向发展,以发现剩余油气、提高采收率和提高难采储量动用率为目的。

发展面向储层的属性处理与融合技术、基于地震数据驱动的油藏建模技术、井震藏一体化油气藏动态描述技术、时延地震技术、多波地震技术、智能化油藏属性建模技术,基于DAS的油藏监测技术,形成储层物性及流体反演一体化软件,提高复杂油气藏识别和表征效果,提高油藏描述和油藏监测的精度,有效解决油气田开发监测难题,实现油气田全生命周期管理。

3.2.3 探索储备2项前沿技术,引领未来技术发展

加强前沿技术的探索储备,加强智能化地球物理技术、新能源和碳中和地球物理技术等前沿技术的探索,研发适应复杂条件下地震采集需求的自动化、智能化节点等新仪器;研发自动化、可视化、智能化的五维处理解释软件,实现产品化,满足复杂探区高效勘探的需求;探索研究基于物探技术的新能源识别描述技术、碳捕集利用和封存(CCUS)技术,为未来勘探战场转移做好技术储备。

3.2.3.1 智能化地球物理技术

当今世界已经进入数字和智能时代,探索开发智能化地球物理技术,重点发展智能化采集装备和技术,数据驱动型、增量式、智能化处理技术及可视化、全信息、智能化解释技术,为油气勘探开发降本增效提供技术支撑。

探索研发智能化地震采集装备和技术,形成自主智能化地震采集软硬件产品和基于智能节点的无观测系统地震采集技术,初步建立智能化地震队,提高地震采集质量和效率,降低成本。

探索研究智能化地震处理和解释技术,形成面向地震处理解释人工智能应用的支撑环境,建立智能化处理、智能化解释、智能化储层表征和描述的技术系列,提高构造成像、储层预测的精度和工作效率。

3.2.3.2 新能源和碳中和地球物理技术

围绕中国石化“一基两翼三新”发展格局,探索研究地热和天然气水合物地球物理技术,重点发展适应地热和天然气水合物等新能源高效勘探的综合物探及地震识别与检测新技术,为清洁能源的有效勘探开发提供支撑。

建立水合物岩石物理模型,开发针对水合物勘探的高精度建模及成像关键技术,形成叠前、叠后地震综合预测技术系列,为水合物富集区安全高效开发提供技术支撑。

开展地球物理技术在地热勘查中的应用研究,形成适用、经济和有效的关键勘探技术,为深层地热资源的勘查、开发利用提供技术支撑。

开展地球物理技术在CCUS中地质封存选址表征、封存空间探测、CO2注入、4D可靠性和安全性监测中的应用研究,形成CCUS地下封存空间探测和监测技术,开拓CCUS技术服务市场,服务上游业务减排。

4 结束语

油气勘探地质指路,物探先行。面对中国石化重点勘探领域的地质需求,中国石化物探战线将深入贯彻落实“促进中国石化物探专业高质量发展的措施”要求,以支撑高质量勘探和效益开发为中心,以解决实际地质问题为根本,突出发展高精度、高效率、低成本的物探技术,特别是可控震源高效宽频采集、无线节点采集等技术,强化关键物探装备升级,为中国石化高质量发展,为保障国家能源安全提供有力的物探技术和装备支撑。

致谢:本文研究成果属于中国石化物探人集体智慧的结晶,在此一并表示感谢!