引导式教育训练对视力障碍学生生活质量的影响

2022-01-28陈婷谢玉红范先明李冰冰黄烙明胡建民

陈婷,谢玉红,范先明,李冰冰,黄烙明,胡建民,

(1.福建医科大学附属第二医院眼科,视障辅助技术福建省高校工程研究中心,福建 泉州 362000;2.深圳市眼科医院/深圳市眼病防治研究所,暨南大学附属深圳眼科医院,深圳大学眼视光学院,广东 深圳 518040;3.福建医科大学医学技术与工程学院,福建省儿童青少年近视防控研究中心,福州 350000)

视力障碍(视障)指双眼因各种原因导致不同程度的视力丧失或视野下降,包括低视力和盲。我国1987年制定的低视力及盲的标准规定,双眼中较好眼的最佳矫正视力(best-corrected visual acuity,BCVA)<0.3且≥0.05属于低视力,BCVA<0.05至光感属于盲,视野半径<10°也属于盲[1]。我国低视力及盲人群较多,据调查,2019年中国约有869万盲人,低视力人士达5059万[2]。依据曼谷-马德里标准,戴镜、药物或手术等治疗手段均无法改善低视力患者的视功能[3],因此对低视力患者进行视觉康复尤为重要。视觉康复的目的是提高低视力患者在日常生活中应用残余视力的能力,即改善低视力患者的功能视力,减轻残障对其日常生活的影响,从而改善其生活质量[4]。而助视器适配和康复训练是视觉康复的有效手段之一,对低视力者进行助视器适配、随访及视觉相关生活质量评估,有助于开展视觉康复,是帮助低视力患者更好利用残余视功能、重返社会的重要基础[3]。

引导式教育训练作为一种在脑瘫、脑血管意外等疾病的康复培训中应用的教育理念手段,尤其适合于儿童青少年,该训练通过促进患儿与外界的相互作用,帮助患儿学习、掌握、完成训练动作的技巧,从而使患儿能够主动完成动作[5-6]。引导式教育训练有利于患儿完善个性、塑造人格,促进患儿身心发育。该干预方式已经成为我国康复医保政策下可以支付的康复治疗手段之一,且逐渐在各科的康复中得到运用。笔者在全国低视力教育康复医教结合资源中心(即泉州特殊教育学校)进行推广应用,通过医教结合引导小组共同制订康复训练方案,并由教师具体实施,将引导式教育理念运用到视障康复中。本研究比较分析引导式教育训练组及对照组训练前后生活质量量表评分变化,以期进一步明确引导式教育训练对视力障碍学生生活质量的影响。

1 对象与方法

1.1 对象

本研究是前瞻性随机临床对照研究,流程图见图1。选取2020年泉州市特殊教育学校在读的视力障碍学生(包括低视力及盲)作为研究对象,符合入组条件的研究对象,采用随机数字表法进行随机分组。

图1 研究流程图Figure 1 Research flow chart

样本量估算:预实验阶段获得对照组生活质量评分约为70±10,本研究希望通过引导式教育训练干预,能使生活质量提高10%,即研究组生活质量评分达到77±10,即达到统计效能(检验水准α=0.05,检验效能1–β=0.8),采用网站https://www.cnstat.org/samplesize/4/计算样本量,得出总样本量为68,实验组样本量为34,对照组样本量为34,Power=0.8116。预计失访率10%,总样本数为68×1.1=75。

纳入标准:1) 视力障碍学生,最好眼BCVA≥0.02;2)可正确理解并填写调查问卷;3)无语言障碍、听力障碍智力障碍。排除标准:1)因认知水平或言语差异无法理解研究内容,无法正常沟通交流者;2)伴有严重器质性病变或者身体状态较差者;3)不愿意配合训练和参与问卷调查者。

共纳入学生72例,其中男43例,女29例,年龄(15.52±3.80)岁。根据随机数字表法,分为引导式教育训练组(n=33)和对照组(n=39)。引导式教育训练组男20例,女13例,年龄(14.68±3.11)岁;对照组男23例,女16例,年龄(16.24±4.21)岁。本研究不涉及盲法。

本研究遵循赫尔辛基宣言,已在www.chictr.org.cn注册(ChiCTR2100048667),经福建医科大学附属第二医院伦理委员会批准([2019]福医附二院伦理审字171号),并获得上述研究对象及其监护人的书面知情同意。

1.2 方法

根据分组情况进行康复训练。

对照组按照我国民政部发布的《低视力康复服务行业标准》[7]的规定及福建医科大学附属第二医院常规低视力康复训练类目进行,包括视觉认知训练、视觉康复训练、功能性视力训练、协调性训练、助视器使用训练、定向行走能力训练、日常生活技能康复训练、学习和工作能力训练等内容。由视光师进行常规康复训练,在课余时间进行,每周2次,每次20 min。

引导式教育训练组则是在常规低视力康复训练中引入引导式教育训练方法进行康复训练。具体如下:1)人员。成立医教结合引导小组,包括受过低视力康复专业培训的眼科医生、视光师以及教师,小组成员均具备一定的视障儿童青少年的康复及教育经验。2)方式。由引导小组成员共同制订康复训练方案,康复训练类目同对照组,采用引导式训练方法,即训练过程中侧重引导和教育,并在康复中加入专业指导支持性服务,即为视力障碍学生及其家长提供针对性的视障康复训练、心理康复、社会保障政策等相关讲座及咨询服务,引导儿童和家长学习并掌握必要的康复技能。由教师进行实施,在课余时间进行,每周2次,每次20 min。

1.3 观察指标

本研究选用生活质量评价量表为中文版低视力者生活质量量表(Chinese-version low vision quality of life questionnaire,CLVQOL),包括“远视力、移动和光感”“心理调节能力”“阅读和精细工作”及“日常生活能力”4个维度,共包含25个等距等级条目,每个条目记分为0~5,满分125,得分越高,表示生活质量越高。

低视力者生活质量量表(low vision quality of life questionnaire,LVQOL)是Wolffsohn等[8]针对视力低下人群设计开发的视觉相关问卷,有较高的内部一致性(Cronbach’s α=0.88)和良好的可靠性(0.72),能够有效量化评估低视力者的视觉相关生活质量,并被广泛应用。邹海东等[9]将该量表进行翻译、回译及文化调适后所得的CLVQOL量表符合中国的文化特点,具有较高的信度、效度,可以敏感地反映视力下降人群与视功能相关的生活质量状况。

本研究观察训练前后两组的生存质量变化情况,即比较两组基线调查时和训练3 个月后CLVQOL评分的差值。

1.4 问卷调查和记录

研究人员在相对独立的空间对视力障碍学生开展CLVQOL问卷调查。问卷分为25个问题,每个问题在0~5的Likert量表中得到回答,其中0表示由于视力低下造成了巨大困难,5表示视力低下没有对此方面造成影响。每个问题均设置了一个“不适用”选项。如被调查人员有选择“不适用”选项,则对分值进行调整[10]:即S=S’[125/(125−5n)]。此处,S表示最终得分,S’表示选择“不适用”选项之外的题目得分之和,n表示选择“不适用”选项的题目数。

1.5 统计学处理

应用SPSS 26.0软件进行数据分析。分类变量用频数(%)描述,采用卡方检验分析数据;连续变量数据用均数±标准差(x±s)描述,采用独立样本t检验进行分析。采用Shapiro-Wilk检验进行正态分布检验,对符合正态分布资料采用配对t检验或独立样本t检验,否则采用Wilcoxon符号秩检验进行组内干预前后生活质量评分比较,采用Mann-WhitneyU检验比较组间干预后生活质量得分变化情况。非正态分布资料采用四分位数M(Ql,Qu)评价指标的精确性。检验水准α=0.05,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

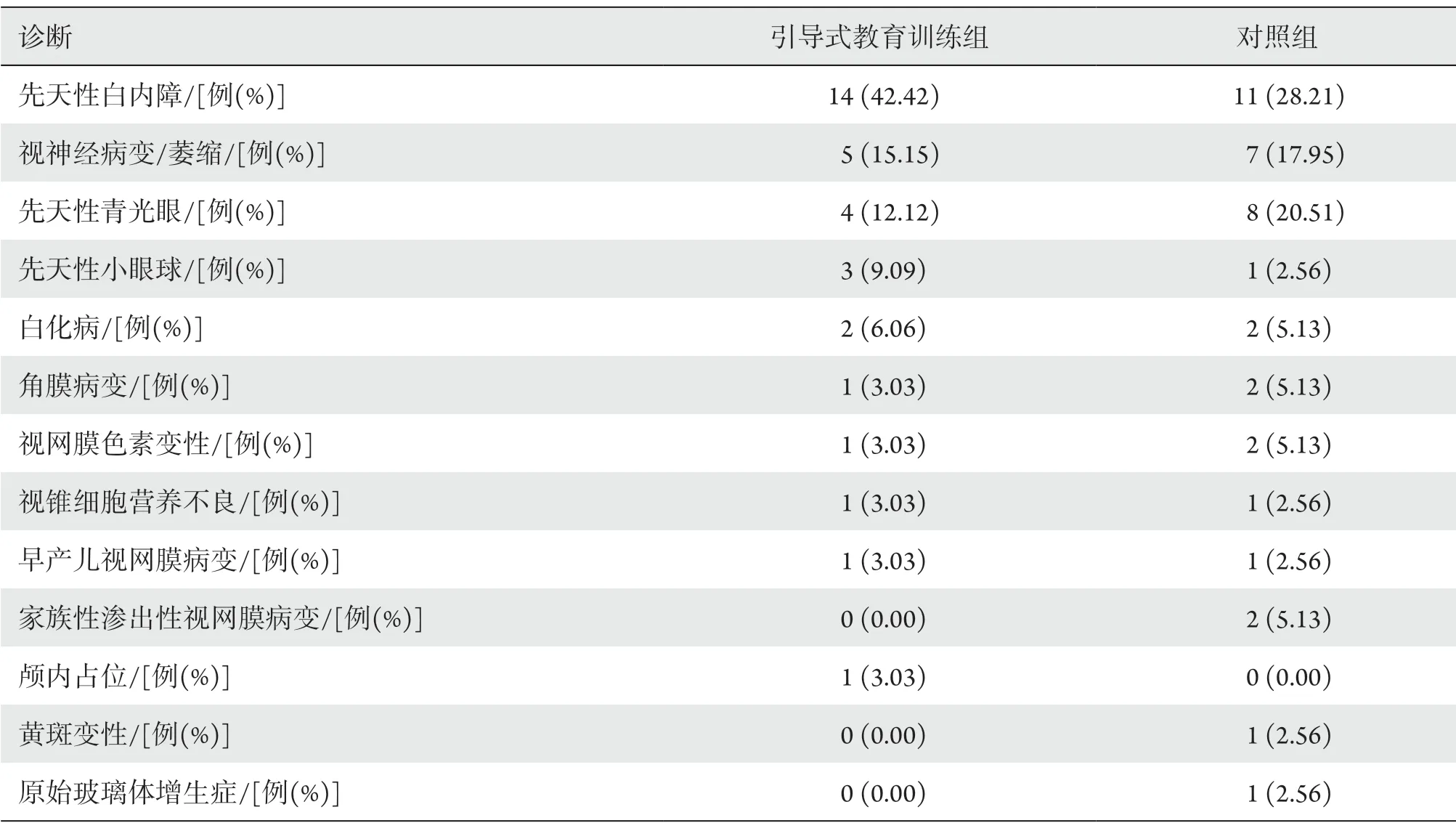

康复训练前,引导式教育训练组和对照组的学生一般资料见表1,病因分布见表2。两组在年龄、性别及生存质量评分基线等一般资料间差异均无统计学意义(P>0.05),说明两组间具有可比性。

表1 视力障碍学生一般资料Table 1 General information of visual impairment students

表2 视力障碍学生病因分布情况Table 2 Etiology of visual impairment students

2.2 训练前后生活质量评分的比较

72例视力障碍学生完成基线及3个月后的随访。

引导式教育训练组在训练前后的CLVQOL总分从基线59(48.5,80.5)上升到105(97.5,119.5),平均变化43(29,60),差异有统计学意义(Z=−4.781,P<0.001);远视力、移动和光感(Z=−4.528,P<0.001),心理调节能力(Z=−4.128,P<0.001),阅读和精细工作(Z=−4.658,P<0.001),日常生活能力(Z=−4.483,P<0.001)4个维度均显著改善,差异均有统计学意义(均P<0.05,表3)。

表3 引导式教育训练组前后生活质量得分结果(n=33)Table 3 Results of CLVQOL at baseline and after intervention in conductive education group (n=33)

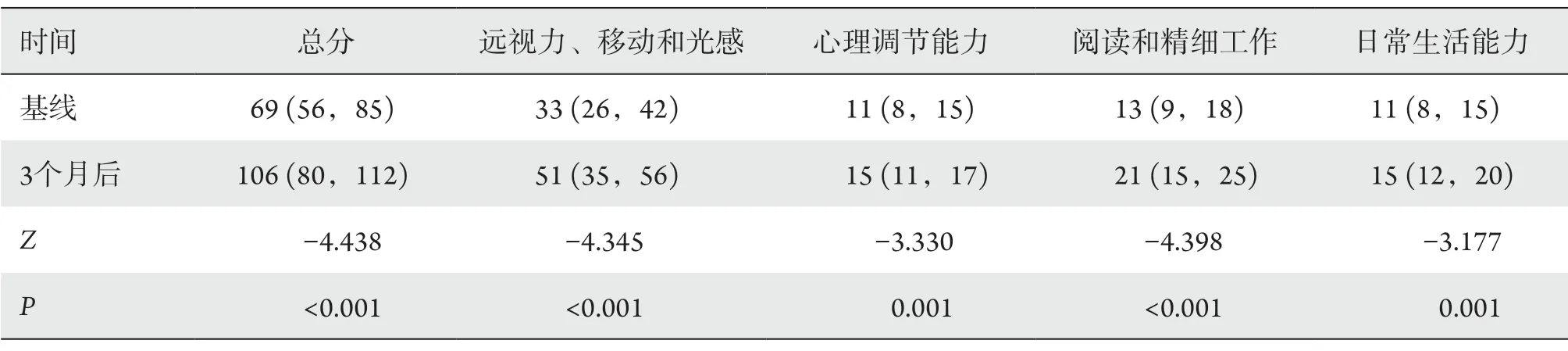

对照组训练后的CLVQOL总分从基线69(56,85)上升到106(80,112),平均变化31(6,48),差异有统计学意义(Z=−4.438,P<0.001)。远视力、移动和光感(Z=−4.345,P<0.001),心理调节能力(Z=−3.330,P=0.001),阅读和精细工作(Z=−4.398,P<0.001),日常生活能力(Z=−3.177,P=0.001)4个维度均得到改善,差异均有统计学意义(均P<0.05,表4)。

表4 对照组前后生活质量得分结果(n=39)Table 4 Results of CLVQOL at baseline and after intervention in control group (n=39)

2.3 康复训练后两组生活质量评分差值的比较

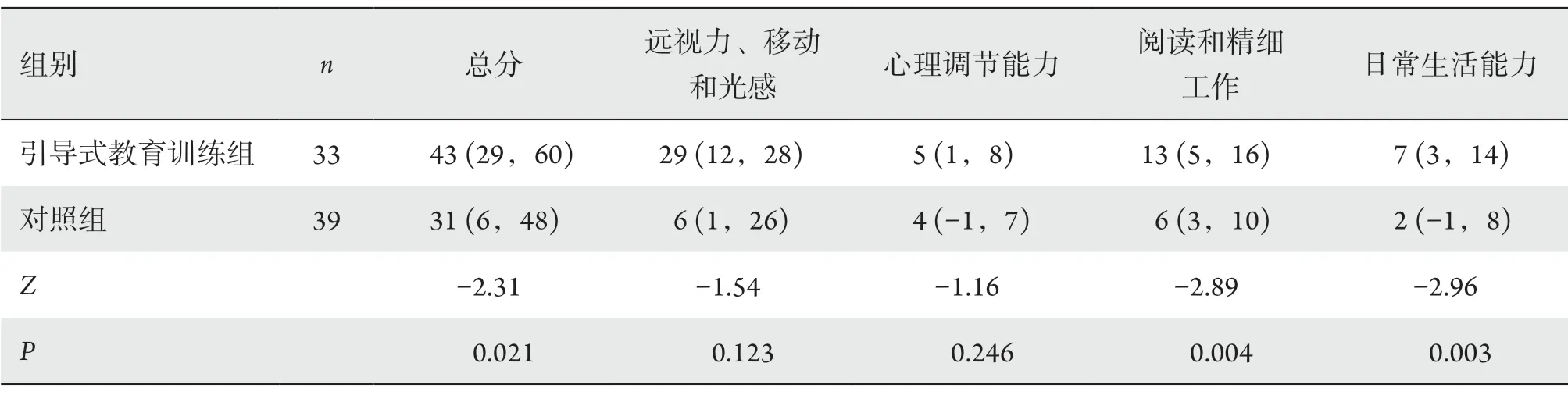

康复训练3 个月后引导式教育训练组在生存质量总分(P=0.021)及阅读和精细工作维度(P=0.004)、日常生活能力维度(P=0.003)的评分差值均高于对照组(表5)。

表5 引导式教育及对照组干预后生活质量得分变化比较Table 5 Comparison of changes in CLVQOL after intervention between conductive education group and control group

3 讨论

人类获取的外界信息,80%以上来自视觉。因此,视觉功能状态对于个体日常生活或工作有着极其重要的意义。生活质量评价作为一种新的医学评价技术,能够全面评价疾病以及治疗对患者造成的生理、心理和社会活动等方面影响。有学者在视觉相关生活质量量表的基础上,专门针对低视力者和视觉康复开发了生活质量量表[8]。随着生活质量研究的发展,视觉相关生活质量研究逐步发展起来。低视力服务可以对不同年龄段、不同性别的视障人群的生活质量产生可量化的积极影响[10]。本研究通过使用CLVQ OL 比较视力障碍学生进行康复训练前后的生活质量改变情况,结果显示两组生存质量均提高,相较于对照组,引导式教育训练组生活质量改善更为显著。

在低视力青少年儿童的康复治疗中,康复指导对改善低视力青少年生活质量具有十分重要的意义。良好的康复指导不仅能够帮助患者自然地掌握视力技能,提高阅读能力,也能扩大患者的认知能力,评估患者康复需求,从而制订合理有效的康复目标,提供视觉改善的建议、必要的医疗转诊与随访措施[11-12]。及时开展恰当的低视力康复可使得低视力患者重获独立生存能力和良好的生活质量[1],也能更好满足患者更多的现实需求。我国比较常见的低视力康复训练内容主要包括助视器使用训练、定向行走能力训练、日常生活技能康复训练、学习和工作能力训练等内容[1]。本研究发现:无论是进行引导式教育训练还是进行传统康复训练,视力障碍学生的CLVQOL总体评分较基线均显著提高,与其他学者[13-15]的研究一致,Scott等[13]发现低视力康复能显著提高患者的国家眼科研究所视觉功能问卷(the National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire,NEI-VFQ)评分。Gothwal 等[14]的研究也表明,低视力康复服务能使低视力儿童的整体视功能得到显著改善,无论导致他们视障的病因是什么。而Renieri等[15]对50例患者评估发现,给予患者5个月的低视力康复指导后,患者生活质量各项指标显著提高。

引导式教育起源于上世纪20年代,由匈牙利学者András Peto不断探索后所创建。引导式教育的理论基础是指采取综合康复的手段,通过他人的引导和教育,调动患者的自主运动等各方面的潜力,利用娱乐性和节律性意向来激发患者的兴趣和参与意识,从而改善促进功能障碍者的个性,提高其自主能力。在小儿脑性瘫痪的临床及家庭康复治疗中,引导式教育被广泛应用,是国际公认最有效的方法之一。此法在欧美、日本及香港等地非常盛行,近年来,在我国也取得长足发展,并在各种疾病康复中应用。本研究中引导式教育训练组学生接受该干预方案。通过成立医教结合引导小组,将引导式教育训练的理念运用到视障康复中,注重对视力障碍学生视障康复具体实施者“引导员”角色的强化和培养,充分发挥医教各自的优势,遵循循序渐进的原则,逐步形成视障学生主动参与、医院与学校多元合作的医教结合康复形式。结果表明,完成引导式教育训练的视力障碍学生生存质量评分提高分值高于对照组。引导式教育训练将教育与康复治疗融合到一起,与传统的康复训练方式相比,引导式教育训练侧重利用反复练习、学习等去帮助视力障碍学生改善功能,使其受损的功能尽快恢复,且训练内容生动、形象,可以充分吸引视力障碍学生的注意力,激发学生的兴趣和参与意识,调动学生的自主性等,促进改善视功能,提高康复训练成效。

引导式教育训练是一种重要的低视力康复训练方法,与常规康复训练相比,引导式教育训练可以明显提高患者的生活质量,值得推广应用。本研究的不足之处在于样本量有限,无法避免样本的选择偏倚,基于本研究的有限数据所得出的结果,可能因样本差异有所变化,有待延长收集资料的时间和范围、扩大样本量进一步总结 分析。

开放获取声明

本文适用于知识共享许可协议(Creative Commons),允许第三方用户按照署名(BY)-非商业性使用(NC)-禁止演绎(ND)(CC BY-NC-ND)的方式共享,即允许第三方对本刊发表的文章进行复制、发行、展览、表演、放映、广播或通过信息网络向公众传播,但在这些过程中必须保留作者署名、仅限于非商业性目的、不得进行演绎创作。详情请访问:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/。