产业关联及技术创新扩散效应

——基于装备制造业与生产性服务业的分析

2022-01-28王孟欣蓝汉勇

王孟欣, 蓝汉勇, 李 朗

装备制造业是为国民经济和国防建设各行业进行简单再生产和扩大再生产提供技术工具和装备的生产制造产业,是国民经济的支柱产业,具有产业关联度高、技术资金密集和对经济增长带动作用强等优点。现阶段我国装备制造业在基础零部件配套、核心技术和自主创新能力等方面与国际先进水平仍然存在很大的差距与不足。提高装备制造业技术水平,是提高我国科技创新水平的重要途径。

生产性服务业是为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、促进产业升级和提高生产效率提供保障服务的行业。已有研究表明,生产性服务业在促进制造业创新水平的提升中发挥着重要作用。生产性服务业可为提升装备制造业核心技术和自主创新能力提供保障服务,有利于推动装备制造业的转型升级,同时装备制造业也可以为生产性服务业的进一步发展提供支撑平台,即装备制造业与生产性服务业的发展是相辅相成的。此外,随着经济社会的迅速发展,产业间的技术联系越来越密切,特定产业的研发创新成果不仅会促进产业内部的技术进步,而且产业间的溢出与吸收效应作用也越来越明显(1)孙晓华,郑辉.基于投入产出法的制造业间R&D溢出效应测算及比较[J].科研管理,2012(2):79-87.。技术创新以产业关联形式进行扩散成为实现装备制造业高端化、信息化和智能化发展的一个重要途径。研究分析我国装备制造业与生产性服务业之间的关联作用和技术创新扩散效应,对于加快我国装备制造业技术创新步伐,增强我国工业整体竞争实力和发展后劲,提升我国整体创新发展水平,有重要的现实意义。

一、 文献综述

梳理相关文献可以发现,国内外关于装备制造业与生产性服务业相关的研究主要集中在以下几个方面:

1. 关于生产性服务业对装备制造业技术创新影响方面的研究。学者们主要就生产性服务业对装备制造业技术创新水平的影响进行研究,研究范围与侧重点有所不同。大部分从区域、行业、企业等宏微观层面出发,利用logistic回归、向量自回归、随机效应和投入产出等模型对装备制造业的创新绩效、效率和能力水平进行测度和评价(2)MAKUN P,MACPHERSON D.Externally-assisted product innovation in the manufacturing sector:the role of location,inhouse R&D and outside technical support[J].Regional studies,1997(7):659-668.(3)陈海波,姚蕾.生产性服务进口对中国装备制造业技术创新效率的影响研究[J].价格月刊,2019(1):50-57.。此外,还有部分学者发现生产性服务业对装备制造业细分行业自主创新效率的影响效果存在一定差异(4)王青,李佳馨,郭辰.生产性服务业对装备制造业子行业效率的影响——基于东北地区的实证研究[J].工业技术经济,2019(5):71-78.;不同形式的生产性服务业创新对制造业效率产生的增长效果也有所不同(5)王辉.生产性服务业对制造业效率的影响研究——基于产业创新视角的实证分析[J].当代经济管理,2015(8):63-66.。

2. 关于生产性服务业与装备制造业融合创新发展模式的研究。学者们主要从产业融合发展、协同创新和协同集聚等方面进行探讨。在产业融合发展方面,现有研究主要从理论层面分析生产性服务业与装备制造业融合发展的必要性并提出相关建议(6)郭朝先.产业融合创新与制造业高质量发展[J].北京工业大学学报(社会科学版),2019(4):49-60.(7)徐建伟.推进产业深度融合发展 增强装备制造业核心竞争力[J].宏观经济管理,2019(11):35-41.;少数研究者对两者的融合发展进行了实证分析,认为与生产性服务业融合发展对装备制造业自主创新具有显著提升作用(8)高智,鲁志国.产业融合对装备制造业创新效率的影响——基于装备制造业与高技术服务业融合发展的视角[J].当代经济研究,2019(8):71-81.。在产业协同创新方面,学者大多着眼于生产性服务业与装备制造业协同创新机制或影响因素研究(9)曹东坡,于诚,徐保昌.高端服务业与先进制造业的协同机制与实证分析——基于长三角地区的研究[J].经济与管理研究,2014(3):76-86.(10)康健,胡祖光.战略性新兴产业与生产性服务业协同创新研究:演化博弈推演及协同度测度[J].科技管理研究,2015(4):154-161.。在协同集聚发展方面,现有研究结论并不一致,有学者认为协同集聚显著促进了技术创新(11)KE S Z,HE M,YUAN C H.Synergy and co-agglomeration of producer services and manufacturing: a panel data analysis of Chinese cities[J].Regional studies, 2014(11):1829-1841.(12)李福柱,李倩.知识密集型服务业集聚、高技术制造业集聚及二者协同集聚的创新驱动效应[J].科技进步与对策,2019(17):57-65.,也有学者表示协同集聚对本地区创新水平的影响并不显著(13)陈子真,雷振丹,李晶仪.生产性服务业与制造业协同集聚、空间溢出与区域创新[J].商业研究,2019(5):52-60.。

3. 关于生产性服务业对装备制造业技术创新扩散影响因素的研究。学者们主要考虑生产性服务业的环境政策、进出口和产业形态等外部因素对装备制造业技术创新扩散的影响。有学者研究了市场化程度、研究与试验发展经费投入强度、知识产权保护等环境政策对装备制造业技术创新及扩散的促进作用(14)刘丹,陈冰.增强生产性服务业对制造业外溢效应的外部因素[J].技术经济,2015(11):109-116.(15)王如忠,郭澄澄.生产性服务业对制造业的引领作用研究——基于北京、天津、上海三个直辖市的比较分析[J].上海经济,2018(6):16-29.。在进出口因素方面,生产性服务业进出口以及FDI对装备制造业技术创新扩散有显著的促进作用(16)陈海波,姚蕾.生产性服务进口对中国装备制造业技术创新效率的影响研究[J].价格月刊,2019(1):50-57.(17)沙文兵,汤磊.生产者服务业FDI对中国制造业创新能力的影响——基于行业面板数据的经验分析[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2016(1):70-78.,与现有研究结论基本一致。在产业形态因素的研究方面也较为丰富,有研究发现生产性服务业的集聚、融合对装备制造业技术创新扩散有显著影响(18)GUERRIERI P, MELICIANI V.Technology and international competitiveness: the interdependence between manufacturing and producer services[J].Structural change and economic dynamics,2005(4):489-502.(19)高洋,宋宇.生产性服务业集聚对区域制造业技术进步的影响[J].统计与信息论坛,2018(4):75-84.。

从国内外研究现状看,关于装备制造业与生产性服务业技术创新扩散的研究成果已经比较丰富,但主要集中在技术创新的水平变化、融合创新发展模式以及扩散的影响因素方面,仍存在一定局限。首先,现有研究侧重于产业集群、融合等外部因素对装备制造业技术创新扩散的影响,对产业之间的相互关联考虑不够;其次,现有研究主要侧重于二者之间技术创新水平变化以及融合发展模式,缺乏对技术创新扩散的测度分析;第三,大多数研究关注生产性服务业技术溢出对装备制造业技术溢出效应的影响,缺少对两个产业间各部门技术吸收和溢出的双向互动关系研究。鉴于此,本文基于我国2012、2015、2017年投入产出矩阵数据,利用投入产出分析法,研究不同时期装备制造业与生产性服务业各部门的产业关联性;并通过构建各产业部门之间修正的技术创新扩散矩阵,测算产业部门之间的技术创新扩散效应,以进一步分析装备制造业与生产性服务业技术创新扩散的双向互动联系和变化趋势。

二、 研究数据和模型

(一) 研究对象与数据来源

本文的研究对象为装备制造业与生产性服务业各产业部门,主要目的是研究各部门之间的关联效应和技术创新扩散效应。本文使用的数据涉及产业部门之间的投入产出数据及科技统计数据,其中2012年和2017年投入产出表、2015年投入产出延长表数据来源于国家统计局数据库,科技统计数据来自相应年份《中国科技统计年鉴》。

装备制造业包括金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业等,涉及《国民经济行业分类2011》当中的8个大类185个小类(20)2017年10月1日起我国开始使用《国民经济行业分类2017》作为行业分类标准。因本文采用的数据主要来自2012、2017年投入产出表和2015年投入产出延长表,多数行业数据在2017年新标准实行之前,因此采用《国民经济行业分类2011》作为行业分类调整的依据。。生产性服务业包括为生产活动提供的研发设计与其他技术服务、货物运输仓储和邮政快递服务、信息服务、金融服务、节能与环保服务、生产性租赁服务、商务服务、人力资源管理与培训服务、批发经纪代理服务、生产性支持服务等,涉及《国民经济行业分类2011》当中的10个大类123个小类。2012年和2017年投入产出表分别涉及139个和149个行业部门分类;而2015年投入产出延长表仅涉及42个行业部门分类。

装备制造业、生产性服务业的行业部门分类与投入产出表的分类存在一定的差异,为了保持数据的可比性,本文以装备制造业和生产性服务的行业部门分类为基准,以《国民经济行业分类》为纽带,将投入产出表及延长表的行业部门分类适当进行汇总处理。具体而言,以2015年投入产出延长表(42部门)为基准,对2012年(139部门)和2017年(149部门)投入产出表的装备制造业部门数据进行合并调整,得到本文采用的装备制造业部门分类。需要指出的是,由于2015年延长表公布的数据仍采用的是2011年之前的行业部门分类,并未对交通运输设备制造业部门进行拆分统计,为了保证数据口径的可比性,本文仍然按此标准进行处理。就生产性服务业来看,由于2017年批发与零售业的研究与试验发展(R&D)经费支出数据存在缺失,因此把它剔除。这样经过调整汇总之后,装备制造业涉及8个行业部门,生产性服务业涉及5个行业部门(见表1),基本上涵盖了装备制造业和生产性服务业的所有产业部门,能够反映装备制造业和生产性服务业的整体情况。

表1 装备制造业和生产性服务业部门分类

(二) 产业关联效应指标

从投入产出角度研究产业关联效应的指标主要有中间投入和中间使用率、技术和分配系数以及感应度和影响力系数等。其中,影响力系数和感应度系数不仅可以比较各产业部门在国民经济中的地位以及对其他产业部门的推动或拉动作用,而且能判别各产业的性质和确定国民经济中的主导产业,是使用最广泛的投入产出分析指标。因此本文采用感应度系数和影响力系数指标,分析我国装备制造业与生产性服务业各部门的产业前、后向关联程度以及动态变化情况。

1. 影响力系数。影响力系数也称产业后向关联指数,是指国民经济中某一产业部门一单位最终使用量发生改变时对其他产业部门所产生的生产需求波及程度。影响力系数越大,该产业部门对其他产业部门的拉动作用越大,计算公式为

(1)

式中,Sj表示第j部门的影响力系数;pij为里昂惕夫逆矩阵P=(I-A)-1的系数;A表示直接消耗系数矩阵;i和j表示产业部门;n表示产业部门的个数。

2. 感应度系数。感应度系数也称产业前向关联指数,是指国民经济中某一产业部门因与其相关联的另一部门的最终使用量发生变化而接收到的需求感应情况,是该部门需要为其他部门生产而提供的产出量。感应度系数越大,该产业部门对其他产业部门的推动作用越大。其计算公式为

(2)

式中,Ti表示第i部门的感应度系数;qij表示完全分配系数矩阵Q=(I-D)-1的系数(21)刘起运.关于投入产出系数结构分析方法的研究[J].统计研究,2002(2):40-42.;D表示直接分配系数矩阵;i和j表示产业部门;n表示产业部门的个数。

(三) 技术创新扩散模型构建

基于投入产出表的行、列平衡关系,Dietzenbacher(22)DIETZENBACHER E, LOS B.Externalities of R&D expenditures[J].Economic systems research,2002(4):407-425.提出了各产业部门之间的技术创新扩散关系矩阵,如下式表示:

H=diag(R&D)*diag(X)-1*(I-A)-1

(3)

(4)

以往有关技术创新扩散的研究主要侧重于溢出效应方面,而上述模型在投入产出框架下既考虑技术创新所带来的溢出效应,又充分考虑到技术创新的吸收效应,能更合理地度量技术创新扩散效应。但是该模型存在各产业部门自身因素对技术创新扩散影响以及技术创新扩散量重复计算的问题。为了避免这些问题,本文借鉴沈飞等(23)沈飞,吴解生.知识密集型服务业创新扩散溢出能力、效应及其网络质量评价研究[J].科技进步与对策,2015(8):133-138.的研究,对里昂惕夫逆矩阵以及完全分配系数进行了修正处理,得到修正后的技术创新扩散模型。

1. 基于后向乘数构建的技术创新扩散模型。定义A-j为直接消耗矩阵A去掉第j行和第j列的矩阵,aj为A矩阵第j列去掉第j行的列向量,可得:bj=(I-A-j)-1aj,修正后的里昂惕夫逆矩阵表示为

B*=[b′1,b′2,…,b′n]

(5)

式中b′j表示向量bj在第j行为0元素的列向量。则基于后向乘数构建的技术创新扩散关系修正矩阵表示为

H*=diag(R&D)*diag(X)-1*B*

(6)

(7)

(8)

式中,Xj表示第j部门总投入,Absj表示第j部门从其他部门所获取的技术创新吸收量与所有部门的加权平均吸收量的比值。该比值越大,表明此部门技术创新扩散的吸收效应越高。

2. 基于前向乘数构建的技术创新扩散模型。定义D-i为直接分配矩阵D去掉第i行和第i列的矩阵,ci为D矩阵第i行去掉第i列的行向量,可得:qi=ci(I-D-i)-1,修正后的完全分配矩阵表示为

Q*=[q′1,q′2,…,q′n]T

(9)

式中,q′i表示向量qi在第i列为0元素的行向量。则基于前向乘数构建的技术创新扩散关系修正矩阵表示为

(10)

(11)

(12)

式中,Spli表示第i部门对其他部门所提供的技术创新溢出量与所有部门的加权平均溢出量的比值。该比值越大,表明此部门技术创新扩散的溢出效应越高。

三、 实证分析

(一) 装备制造业与生产性服务业各产业部门间的关联效应分析

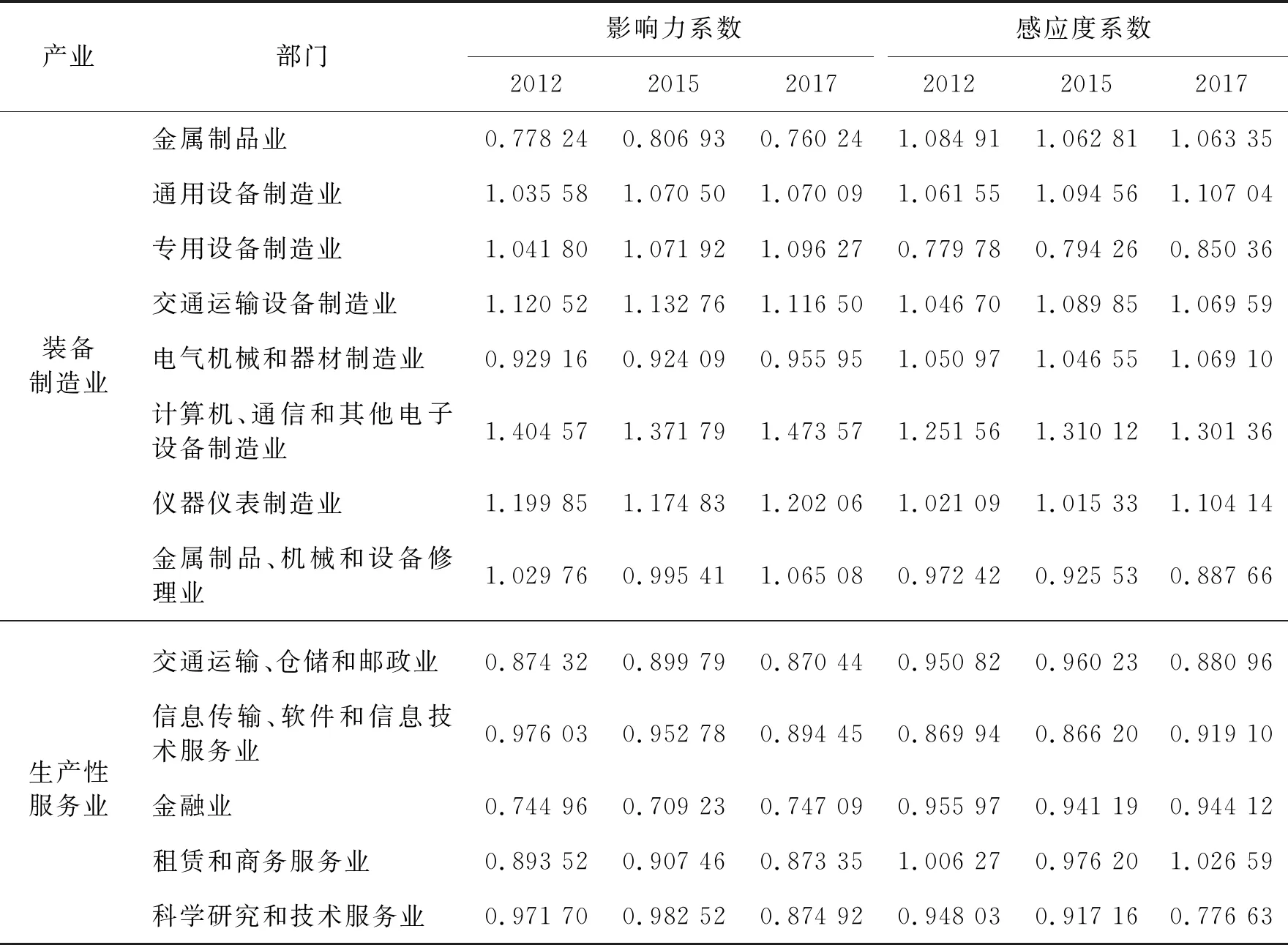

基于2012、2015和2017年投入产出数据,利用MATLAB软件对我国装备制造业与生产性服务业之间的产业关联效应进行测算,具体结果见下页表2。

1. 影响力系数分析。由下页表2可知,2012年至2017年,除金属制品业及电气机械和器材制造业外,装备制造业其余六个部门影响力系数均大于1,有力带动了我国生产性服务业的发展。专用设备制造业2017年影响力系数为1.096 27,高于2012年及2015年的影响力系数,其影响力系数总体呈现上升趋势,对生产性服务业的影响越来越大。金属制品业,通用设备制造业和交通运输设备制造业2015年影响力系数明显高于2012年及2017年,其影响力系数呈现倒U型的波动变化。电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,金属制品、机械和设备修理业等四部门则相反,其影响力系数呈现U型的波动变化。

表2 装备制造业与生产性服务业各产业部门关联效应测算结果

从生产性服务业的角度来看,2012年至2017年间,生产性服务业各细分部门影响力系数均小于1,其中信息传输、软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业整体影响力最高,对装备制造业部门的发展带动作用较明显。信息传输、软件和信息技术服务业影响力由2012年0.976 03下降至2017年0.894 45,呈逐年下降趋势;交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业影响力系数呈现倒U型的波动变化,只有金融业影响力系数呈现U型的波动变化。

2. 感应度系数分析。由表2可知,2012年至2017年间,除金属制品业,金属制品、机械和设备修理业两部门外,装备制造业其余六部门感应度系数均大于1,受到生产性服务业的影响较大。通用设备制造业,专用设备制造业感应度系数呈现逐年增长趋势,金属制品、机械和设备修理业则相反。金属制品业,电气机械和器材制造业,仪器仪表制造业呈现U型的波动变化;交通运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业感应度系数呈倒U型的波动变化。

从生产性服务业的角度来看,2012年至2017年间,生产性服务业受到装备制造业部门需求影响的感应度不足,只有租赁和商务服务业的感应度大于1,表明装备制造业各部门对租赁和商务服务业部门的需求相对较大。科学研究和技术服务业感应度系数逐年下降,至 2017 年其感应度系数下降为0.776 63;信息传输、软件和信息技术服务业,金融业呈现U型的波动变化;而交通运输、仓储和邮政业感应度经历了倒U型的波动变化。

综合来看,2012—2017年间我国装备制造业与生产性服务业在经济发展中的联系作用较为紧密。(1) 通用设备制造业,交通运输设备制造业,仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业影响力系数和感应度系数均大于1,具有高拉动高需求的关联特征,这几个部门对生产性服务业部门的发展起到至关重要的作用。(2) 金属制品业,电气机械和器材制造业以及租赁和商业服务业影响力系数小于1,感应度系数大于1,对其他生产性服务业和装备制造业部门的需求作用明显,具有低拉动高需求关联特征。(3) 交通运输、仓储和邮政业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业影响力系数和感应度系数均小于1,表明这几个生产性服务业对装备制造业部门的拉动作用和需求作用不强, 具有低拉动低需求关联特征。(4) 专用设备制造业,金属制品、机械和设备修理业影响力系数小于1,感应度系数大于1,具有高拉动低需求关联特征,对生产性服务业部门的拉动作用明显、需求作用较低。

(二) 装备制造业与生产性服务业各产业部门技术创新扩散效应分析

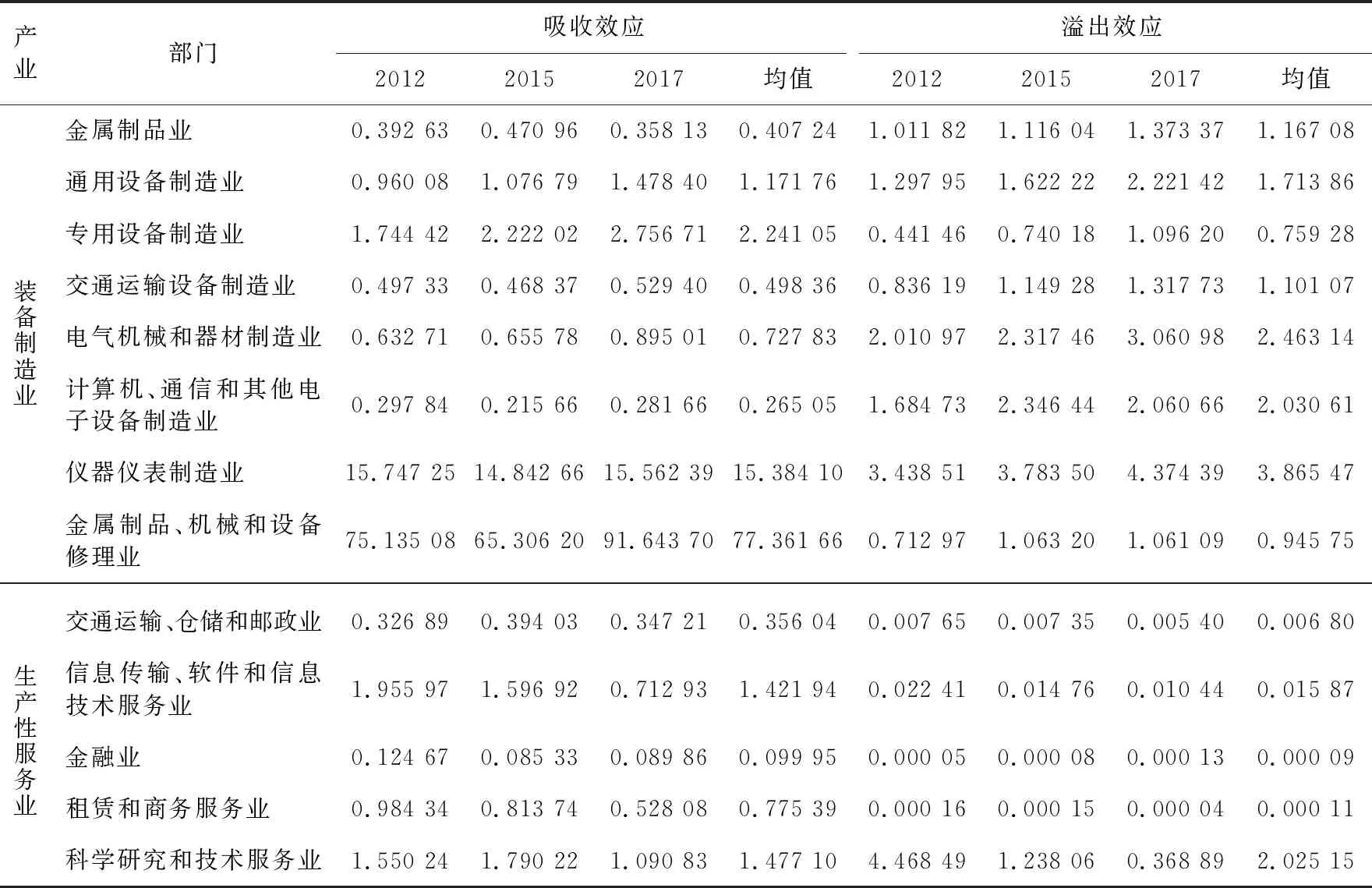

通过上节产业关联效应的分析,可以发现我国装备制造业与生产性服务业各产业部门之间存在着紧密的经济互动联系。接下来,本文在投入产出框架下实证分析我国装备制造业与生产性服务业各产业部门的技术创新扩散效应。本部分基于2012、2015和2017年投入产出数据以及R&D经费内部支出数据,并结合前述理论模型框架,利用MATLAB软件进行测算。测算的具体结果见下页表3。

表3 装备制造业与生产性服务业各产业部门技术创新扩散效应测算结果

1. 吸收效应分析。在装备制造业中,金属制品、机械和设备修理业的吸收效应最大,三年均值高达77.361 66。这与金属制品、机械和设备修理业的行业特征有关,其自身不需要太大的自主技术创新,但需要有强大消化能力去学习其他部门的技术创新知识,从而提供更好的设备维修服务。仪器仪表制造业,专用设备制造业和通用设备制造业的吸收效应均大于1,表明这几个产业部门吸收能力也比较强。计算机、通信和其他电子设备制造业的吸收效应最小,此行业属于高端技术行业,主要依靠自主技术创新,需要利用其他产业部门技术创新成果不多。从发展变化趋势角度来看,2012—2017年,通用设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业的吸收效应逐年增加,预计未来其吸收效应有进一步增加的可能。金属制品业的吸收效应呈现倒U型的波动变化,而交通运输设备制造业,仪器仪表制造业,通信设备、计算机和其他电子设备制造业,金属制品、机械和设备修理业则经历了U型的波动变化。

在生产性服务业中,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业的吸收效应均大于1,这些行业需要消化大量装备制造业部门的创新成果,对我国的经济发展非常重要。此外,租赁和商务服务业吸收效应接近于1,技术创新吸收能力较好。但金融业以及交通运输、仓储和邮政业吸收效应远远小于1,该行业侧重于服务意识、方法和设施创新,需要外来技术创新支撑发展不多。从发展变化趋势角度来看,2012—2017年,信息传输、软件和信息技术服务业以及租赁和商务服务业的技术创新吸收效应不断地下降,其中信息传输、软件和信息技术服务业下降较多,由2012年的1.955 97下降至2017年的0.712 93;科学研究和技术服务业以及交通运输、仓储和邮政业2015年的技术创新吸收效应最大,经历了倒U型的变化;金融业的技术创新吸收效应变化则不大。

2. 溢出效应分析。在装备制造业中,仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业的技术创新溢出效应均大于1,表明这些知识密集产业部门注重加强自主创新以及创新成果的转化和应用,技术创新溢出能力突出。此外,通用设备制造业,金属制品业,专用设备制造业的技术创新溢出效应也相对较高,表明这些部门有一定的自主创新能力,但是由于这些行业偏向于加工和服务,技术创新溢出能力有限。交通运输设备制造业,金属制品、机械和设备修理业的技术创新溢出效应最小,这是因为该行业主要为其他产业部门提供维修服务,其技术创新主要来源于对其他产业部门技术创新成果的消化吸收。从发展变化趋势角度来看,2012—2017年,仪器仪表制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,通用设备制造业,金属制品业等技术创新溢出效应呈持续上升的趋势。计算机、通信和其他电子设备制造业以及金属制品、机械和设备修理业虽呈倒U型的波动变化,但整体的创新溢出能力有所提升。整体看,近几年来我国装备制造业的自主创新能力得到非常大的提升,有力地促进生产性服务业部门技术创新的发展。

在生产性服务业方面,只有科学研究和技术服务业技术创新溢出效应大于1,有力促进装备制造业部门技术创新的提升,但其溢出能力由2012年的4.468 49下降至2017年的0.368 89,呈急剧下降的趋势,这个现象值得我们重视。此外,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商务服务业这四个部门的创新溢出效应非常小,对装备制造业部门技术创新的促进作用不足,而且也出现逐年下降的情况。整体看,我国生产性服务业技术创新溢出能力不容乐观,对装备制造业部门创新水平的提升所提供的帮助有限。

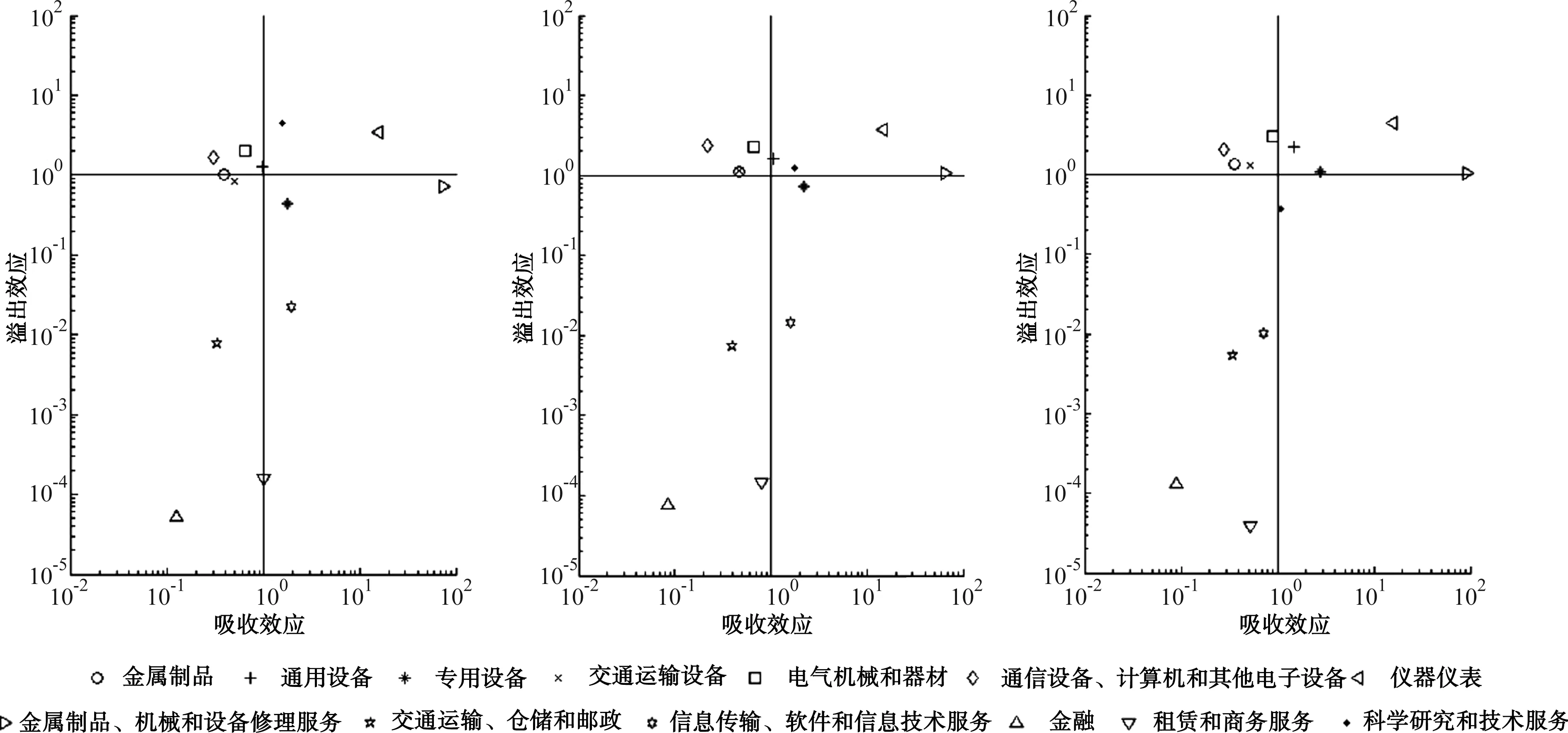

3. 技术创新扩散吸收效应与溢出效应综合分析。为了更直观地分析装备制造业与生产性服务业各部门间的技术创新扩散效应,本节构建了技术创新扩散四象限图(见图1),其中吸收效应和溢出效应分别作为象限图的X、Y轴,象限的原点是(X,Y)=(1,1)。因为吸收效应和溢出效应数据差距较大,为了更好地显示数据特征,对数据进行取对数处理。

图1 装备制造业与生产性服务业技术创新扩散效应

整体来看,我国装备制造业技术创新扩散的吸收与溢出效应较强,而生产性服务业的吸收效应高于溢出效应。两产业部门三年技术创新扩散吸收效应与溢出效应主要表现有: (1) 仪器仪表制造业,通用设备制造业,金属制品、机械和设备修理业,科学研究和技术服务业主要位于第一象限,其创新吸收效应和溢出效应均大于1,具有高吸收高溢出扩散特征。这几个部门是集自主创新和技术引进于一体的行业,对我国整体技术创新水平的提升起到至关重要的作用。(2) 金属制品业,交通运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业主要位于第二象限,其创新吸收效应小于1,溢出效应大于1,表明这些部门自主创新能力比较强,不太依赖技术的引进,具有低吸收高溢出扩散特征。(3) 交通运输、仓储和邮政业,金融业以及租赁和商务服务业稳定位于第三象限,其创新吸收效应和溢出效应均小于1,表明这些部门创新水平不足,对其装备制造业的创新拉动有限,具有低吸收低溢出扩散特征。(4) 专用设备制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业主要位于第四象限,其创新吸收效应大于1,溢出效应小于1,表明这些部门主要依赖技术引进来提升自身的创新水平,具有高吸收低溢出扩散特征。

四、 结论与建议

本文基于投入产出模型,构建了装备制造业与生产性服务业各产业部门间关联效应和技术创新扩散效应的模型,并基于2012、2015、2017年投入产出数据对模型进行了实证分析,得到了以下几点结论:

1. 从产业关联效应角度来看,装备制造业对我国生产性服务业的拉动和需求作用较为明显,而生产性服务业对我国装备制造业的拉动和需求作用略差。其中,通用设备制造业,交通运输设备制造业,仪器仪表制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业等的影响力和感应度系数均大于1,属于知识密集型产业,具有高拉动高需求关联特质,对其他产业发展有着重要的推动作用。金属制品业,电气机械和器材制造业以及租赁和商业服务业影响力系数较小,而感应度系数处于前列,属于高度依赖基本生产要素的中间产品产业,具有低拉动高需求关联特质。专用设备制造业,金属制品、机械和设备修理业两部门影响力系数处于前列,而感应度系数则相反,属于原材料加工能力比较强的最终产品产业,具有高拉动低需求关联特质。此外,交通运输、仓储和邮政业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业等四部门的影响力和感应度系数均小于1,属于中间投入服务产业,具有低拉动低需求关联特质。

2. 从技术创新扩散效应角度来看,我国装备制造业与生产性服务业各产业部门技术创新扩散的吸收和扩散效应有高有低。总的来说,装备制造业的技术创新扩散的吸收与扩散效应均比较强,而生产性服务业的技术创新吸收效应高于溢出效应,装备制造业技术创新的吸收以及溢出能力整体要优于生产性服务业。仪器仪表制造业,通用设备制造业,金属制品、机械和设备修理业,科学研究和技术服务业技术创新的吸收效应和溢出效应均大于1,具有高吸收高溢出扩散特征。金属制品业,交通运输设备制造业,电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业技术创新只有溢出效应大于1,具有低吸收高溢出扩散特征。专用设备制造业和信息传输、软件和信息技术服务业技术创新只有吸收效应大于1,具有高吸收低溢出扩散特征。交通运输、仓储和邮政业,金融业以及租赁和商务服务业技术创新吸收与溢出效应均小于1,具有低吸收低溢出扩散特征。

3. 从发展变化趋势角度来看,2012年至2017年间,我国装备制造业和生产性服务业各产业部门影响力系数以及感应度系数的变化波动比较大,其中装备制造业影响力系数和感应度系数主要呈现波动变化特征,部分产业部门出现持续增加变化趋势,生产性服务业影响力系数和感应度系数主要呈现下降趋势,值得我们重视。另外,我国装备制造业和生产性服务业各部门技术创新扩散的吸收效应和溢出效应变化波动也比较大,其中装备制造业技术创新吸收与溢出效应主要呈现逐年增加以及波动变化;而生产性服务业主要呈现急剧下降以及波动变化,也值得我们关注。

综上,我国装备制造业与生产性服务业产业部门之间存在较强的产业关联以及技术创新扩散互动联系,但联动作用不太均匀;装备制造业对生产性服务业整体的关联和技术创新扩散效应要优于生产性服务业对装备制造业的关联和技术扩散效应。此外,两产业部门产业关联作用和技术扩散效应发展变化趋势波动比较大。针对以上具体情况,本研究提出以下几个方面政策建议:第一,大力发展生产性服务业,特别是信息传输、软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业的发展,促进生产性服务业对装备制造业的支撑作用;第二,继续加大装备制造业的政策支持力度,装备制造业是我国的支柱性产业,对经济的发展至关重要;第三,促进装备制造业与生产性服务业融合发展,努力构建两产业部门间的双向联动发展机制,助力我国经济转型发展。