基于城市设计视角下的风景园林设计方法研究

——以泉州府文庙申遗景观提升工程为例

2022-01-27刘雅鹏

刘雅鹏

(泉州市城市规划设计研究院 福建泉州 362000)

0 引言

作为国家级文保单位和城市遗产点,泉州府文庙承载了千年来东南沿海儒家文化精髓的精神场所。在历代的发展及研究当中,人们更多关注的是历史建筑群本体及其围合的空间环境,对于这种特定历史时空下的历史保护,在一定程度上没能很好回应城市发展的呼唤。

本研究着眼于泉州府文庙及其依附的历史环境,采用城市设计研究的方法,重新梳理城市空间发展与居民生活变迁等要素,寻求达到城市与遗产共融,历史时空与现代生活共生的目的。希望通过此文,探索一条中国城市遗产点保护和当下直至未来的发展路径与改造方向。对未来古城文化遗产的保护和利用,及相关园林景观设计起一定的借鉴作用。

1 城市设计与遗产点园林景观间的关系

1950年左右城市设计开始发展,它是介于景观设计和建筑设计间的综合学科,侧重于对城市中的各种关系组合,如道路交通、开放空间、景观体系、建筑、历史文物保护等城市子系统的交叉综合处理[1]。

凯文·林奇在《城市意象》一书中提出:城市具有路径、边界、场地、节点和地标5个最基本的形态要素[2]。

城市遗产点园林景观是风景园林学科的研究方向之一,属景观体系[3]。两者具有同一性,因此城市设计五要素同样适用于这类风景园林设计中且具有指导意义。

2 运用城市设计理论保护提升古城内府文庙历史环境

2.1 改造背景

泉州是一座东南沿海的港口城市,也是“海上丝绸之路”起点,在世界海洋贸易与文化交流史中具有重要历史地位。泉州府文庙,既见证了泉州因海上丝绸之路而城市繁荣、文化生活兴盛的历史,也通过海上丝绸之路,将儒家文化传遍东南亚,成为东南沿海乃至东南亚地区儒学文化传播的重要基地。2017年国家文物局初步确定泉州府文庙为世界文化遗产项目的申遗点之一。

通过申遗点的综合性景观环境提升,不仅要促进历史文化遗产与现代城市环境的协调,更要确保遗产价值得以真实、完整呈现。

2.2 泉州府文庙概况及历史沿革

2.2.1 概况

泉州府文庙坐落于泉州古城的核心区域。南临涂门街,北有打锡街,东临百源路,西接中山路。

整体格局主要形成于宋代。坐北朝南,左学右庙,规制完整,布局匀称,形成一条仪式感强烈的南北中轴线。

从北往南分别为大成殿、泮池、大成门、棂星门遗址、前广场、八卦沟及文庙牌匾,如图1所示。正中大成殿面阔七间,为典型的副阶周匝、重檐庑殿式结构,是泉州目前唯一的最高规格古建筑(图2),现功能为文物陈列馆。东西两侧分别为古代教育展览馆和历史名人纪念馆。整体保护范围中,还包含了两侧的传统民居聚落和东南侧八卦沟的滨水民居,形成了规模宏大、等级高、内容极丰富的历史环境。

图1 府文庙历史平面图 图2 府文庙大成殿

2.2.2 历史沿革

泉州府文庙始建于唐开元末年,北宋迁建于崇阳门外东南处,为今现址。宋至清增建明伦堂、棂星门等建筑,历代均有修缮。2001年公布为全国重点文物保护单位。期间府文庙前广场改为中菜市场,后恢复府文庙制式,现今作为市民广场使用。

2.3 基于城市设计视角下的风景园林设计方法

泉州府文庙地处繁华古城行政中心,整个遗产区均被商业及住宅包围,本次景观提升范围方案设计面积为4.71 hm2,如图3所示。随着城市发展和新旧生活的交织,出现了功能流线混杂、整体文化环境氛围弱、周边建筑与环境不协调等问题。以下根据城市设计五要素,对府文庙的景观设计进行分析,并提出改造内容。

图3 府文庙提升总平面图

2.3.1 路径——城市脉络的空间特质解读

在古城不同年代的发展变迁中,文庙保护范围内逐渐形成多条新旧路径,它们最终都将协调地融入古城整体街巷肌理当中。所谓路径,应具备三个特征:可识别性、方向性和连续性。本项目路径的方向性和连续性均明确指向了文庙前广场;在可识别性上则借助景观设计手法,重点控制路径U型面高宽比,使其形成宜人的空间尺度,并通过景观配置,营造独特的氛围感受,解读空间特质,突出路径特点。

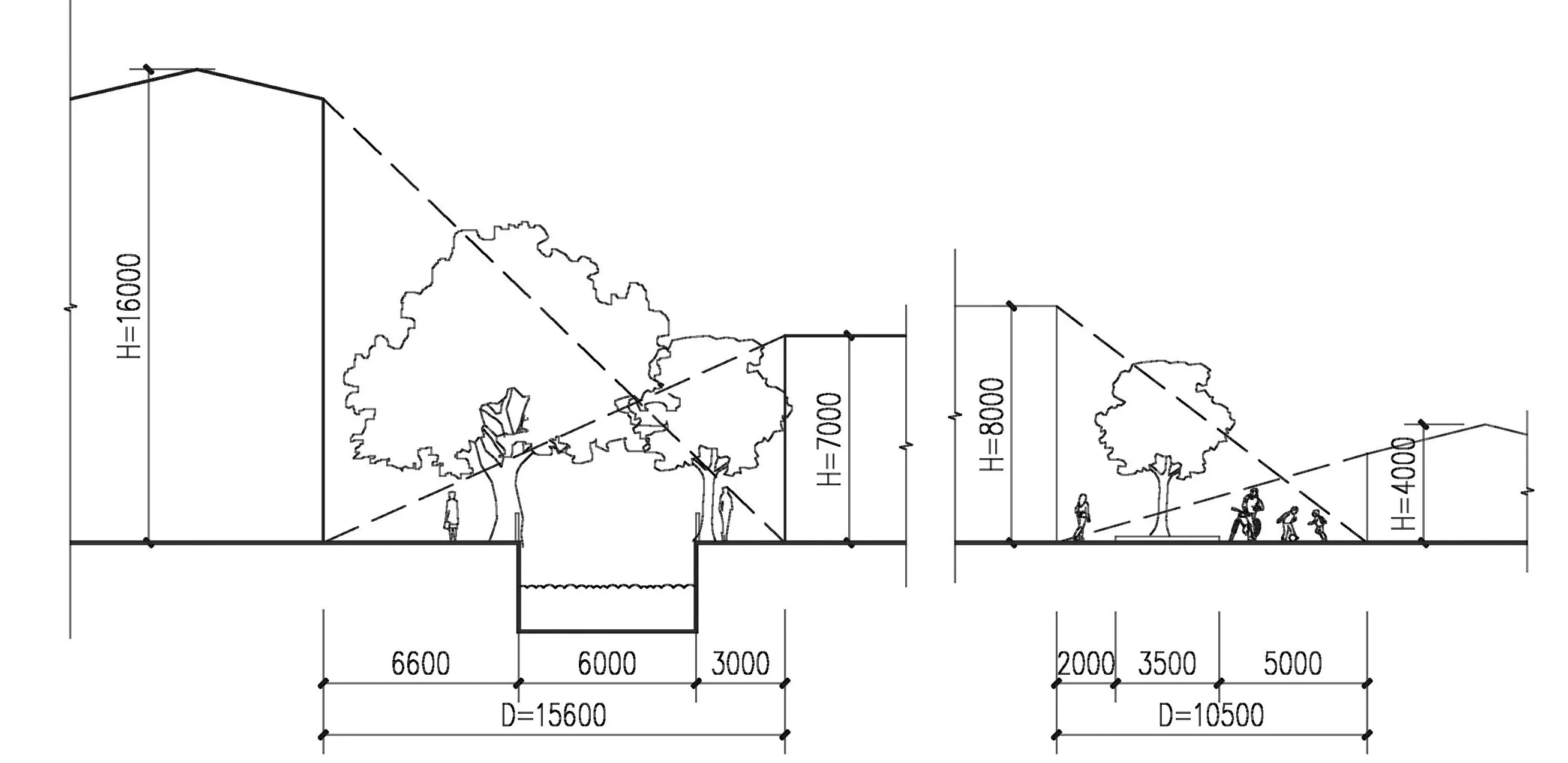

(1)府学路出入口——商业休闲缓冲路径(图4):连接百源路商业街和文庙前广场,是文庙片区东侧主要出入通道和动静缓冲空间。道路南侧均为单层风貌建筑,北侧为10层的华侨大厦。从路径横断面分析,宽高比为D/H=5.8,空间尺度失调。芦原义信在《外部空间设计》一书中提到,建筑与街巷的宽高比在1-2是使用最多且最适宜的比例[4-5]。通过道路北侧高大绿植对华侨大厦进行视线遮挡并增加底部绿植层次。修复破损石板路面,规范杂乱的南侧建筑前区,改用灰色小块石材铺地加以区分;增设了种植桂花、银边山管兰的花箱和坐凳,及商铺外摆,形成了优雅的休闲空间。通过此做法,路径空间由消极转向积极,使大而不当街道空间形成约1∶2的宜人尺度和清晰有序的功能划分,实现了闹市和文庙间的良好过渡。

图4 府学路断面图

(2)八卦沟水系出入口——水岸人家的生活路径:系泉州老城区排水系统,横穿府文庙前广场,两侧均为多层建筑。街巷的空间尺度相对较好,D/H在1~2.2(图5),但存在沟内水质差、乱停车和环境脏乱等问题。现阶段对水质进行处理,修补旧石材铺地,增加局部绿化,提升人居环境。保护古城内难得的幽静古朴的滨水民居生活样本,使这条生活路径和谐地融入遗产保护范围当中。

图5 八卦沟路径断面图图 图6 打锡街入口断面图

(3)打锡街出入口——院墙外的林荫路径:原本是一条约1 m的小路,紧邻府文庙高大的红砖墙,如图7所示。为了更好地衔接未来打锡街北侧的游客服务中心和停车场这一新的城市功能,参照《泉州府文庙保护规划》拆除部分住宅,拓宽为消防通道的同时,结合景观设计释放部分空间,打造一个以公共绿化结合市民休闲为主的口袋公园,让人们可以在这里停留,静静欣赏宏伟文庙的另一个侧面,如图8所示。打通后的街巷尺度更为适宜,宽高比D/H约为1.3,如图6所示,整体有强烈的纵深感和色彩饱和度,成为游客最为喜欢拍照的景点之一。铺地材质均采用旧条石,植物配置和选择上,优先采用观赏价值高的乡土树种,布局上采用乔—灌—草多层次复合,注重花期、色彩、季相搭配,保证四季皆有景可赏。

图7 打锡街入口改造前 图8 打锡街入口改造后

(4)沿涂门街出入口——中轴线的仪式路径:府文庙的主要出入口,也是南北主轴线的起点。联系城市干道,串联了石牌坊、文庙前广场、府文庙等核心空间要素,是游览和文化活动的主要空间载体。景观设计上,除了保证路径的畅通性与可达性之外,还重点保证视廊的畅通和视域的整洁,以及儒家中正平和的环境氛围(见节点与场地描述)。

(5)泮宫(中山路)出入口——古代学子仪式路径:与中山路相连的是泮宫牌楼,建于宋代,后在1914年时曾进行修复。泮宫是古代高级学府,泉州府文庙泮宫也被成为“圣贤门”。从泮宫进入府文庙这条路,古时也称“青云路”,有学子“直上青云”之意。现状整个U型面及街巷空间,均保持较好的空间尺度。

2.3.2 节点——时空变迁的古城活态样本

(1)文庙牌坊——城市道路节点:作为府文庙整体中轴线的起点,沿城市次干道涂门街,既是一个交通上的重要节点,也是仪式性的前导空间。两侧商业的繁荣,带来了文庙牌坊节点的混杂和历史感的消失。首先,对两侧商业建筑进行规范和整治,使之更符合传统风貌的要求。其次,重新规划非机动车停车和人行动线,恢复前导空间的格局,去除对最佳眺望点的侵占,强化牌坊与前广场和大成殿的中轴线视廊。最后,在细节上加强文化氛围感,采取修旧如旧原则,对破损的石头铺地和牌坊基座进行修复,用古朴的石花钵点缀并隔绝外部道路,烘托牌坊节点稳重大气的空间感受,在处理好与商业街道关系的同时,也突出了牌坊的标志性作用,如图9所示。增设地铺暖光灯、建筑外墙照明灯等灯光设计,为城市的夜景增添了一抹亮色。

(2)泮宫口——历史街区节点:临历史街区中山路,由歇山顶三开间双层楼阁式的泮宫牌楼及一组围绕蔡淸祠、庄际昌状元祠、李文节祠形成的传统民居聚落组成。主要功能为非遗文化活态展示和部分商业服务配套,是重要的旅游路线。原有业态环境与府文庙历史环境氛围不和谐,场地杂乱,缺乏软景设计。本次改造除对业态进行调整,外部环境整治之外,在保持本真质朴的前提下,修复石板铺地、修整道路和厝、埕边界,增设景观花箱和局部绿化(图10),清晰集中地展现该节点的厝、埕和聚落式的传统生活空间。通过景观设计的手法,烘托了建筑和空间环境的传统价值,丰富了文庙保护范围内丰富的活态人文景观。

图9 入口处石牌坊 图10 泮宫牌楼及路径

2.3.3 界面——历史环境的整体城市印象

(1)外部空间界面

①东侧百源路城市界面:为传统风貌建筑群,主要业态为旅游服务商业。采取适度的业态调整和商业外部环境整治,除杂之后建筑风貌鲜明,步行道舒适整洁,与文庙整体氛围协调,显示出对历史场所的尊重,如图11所示。

图11 百源路城市界面

②西侧中山路城市界面:是我国保存最完整的连排式骑楼建筑的历史街区,贯穿古城南北。现已完成专项提升工程,拥有完整良好的建筑格局和风貌。在此基础上,增设文庙元素的导视标识系统,如图12所示。

图12 中山路及泮宫口城市界面

③南侧涂门街城市界面:作为府文庙遗产区主入口处的重要界面,20世纪90年代建成的传统风貌多层商住街区,街道品质较高。重点对近人尺度的商业橱窗、店招的提升和步行道优化,及增设文庙元素的导视系统之后,整体更为协调。

④北侧打锡街城市界面:21世纪初改造完成的传统风貌的多层商住街区,街道品质较高。同样对近人尺度的空间进行提升,并增设文庙元素的导视系统。

(2)内部空间界面

得益于片区高度和风貌控制的成果,内部空间界面(包括前广场内部空间界面和文庙建筑群内部空间界面)整体呈现出相对统一协调的传统风貌和国家级文保单位的品质,但仍存在部分问题,东侧高耸的华侨大厦最为突出,影响了府文庙内部的视觉感受。现阶段决定对其三层裙房色彩和材质进行改造,采用与主体相近的米黄色涂料及外挂砖红色陶土板的方式;北侧、西侧视域界面范围内仍有少量与风貌不符的民宅,风貌改造后增添阳台和屋顶的盆栽和绿化,实现现阶段内部空间界面和谐。

2.3.4 标志物及场地——中正平和的儒家场所精神

文庙保护范围内有两处最为重要的标志物,一是牌坊,一是文庙建筑群,两个标志物之间是开阔的场地——前广场。三者形成的文庙中轴线,既是文保单位最核心的保护要素,其空间序列也是儒家文化场所精神最集中的体现。

中轴线起点的五开间石牌坊位于涂门街上,抱鼓石、柱子、额坊等均为石材,斗拱、屋顶则采用木材,整个形制规格及规模在全国文庙牌坊中均罕见。无论工艺还是规模,均有强烈的标志性,并形成极具美感的框景,亦是文庙中轴线的最佳眺望点。

石牌坊后经洙泗桥,便进入文庙前广场。它是进入府文庙前重要的仪式空间,是整个空间序列的第二序章。用于重要的文化活动的举办,和日常的市民休闲广场。提升过程中保护空间格局和历史信息,重点恢复儒雅的人文气质和质朴的本地特色;广场两侧绿植,保留原有列植形式,对高度和形状进行控制,衬托文庙建筑的宏伟庄严;对广场边界进行修整,增加下层结构绿化,增强中轴线的透视感。作为市民活动广场,在植物的选择上,除注重植物组合,更应考虑安全性,选择无毒无刺、无刺激性气味的乡土植物。同时对广场上的棂星门墙基遗址,夫子泉等环境要素采取有效保护,对不协调的标识系统进行提升。中轴线的保护,显示出儒家文化有序、庄重的场所氛围,衬托出文庙建筑的崇高地位,如图13所示。

图13 府文庙鸟瞰图

中轴线的最高潮,是最后的府文庙建筑群,它在历代保护和修葺下得以完整保存。包括祭祀孔子的庙宇——大成殿,和最早的泉州古代官学——明伦堂等。本次景观提升严格遵守“最小干预”及“不改变文物原状”的修缮原则,旨在衬托“中正平和”的儒家思想和万世师表的孔子风范;遵循儒家的传统文化为基调,对空间景观进行重新统筹,再现文化遗产气度格局和丰富内涵;结合城市发展,塑造城市遗产点的综合性活态人文景观。

3 结语

府文庙景观提升凭借泉州古城申遗的历史节点,以保护为原则,以城市设计为导向,运用景观设计的方法,综合提升整体风貌。秉持文化传承,放眼城市未来,展示综合性活态人文景观。千年的文庙和千年的古城必将相依相伴走向更遥远的未来。本项目从城市设计视角出发,解读城市空间和历史文脉,探究城市遗产点的风景园林设计的方法,希望对未来古城文化遗产的保护和利用及相关的园林景观设计起到一定的借鉴作用。