从场地到场所

——山地新城建筑整体设计研究

2022-01-27黄晓忠

黄晓忠

(福州市建筑设计院有限责任公司 福建福州 350109)

0 引言

1999年6月23日,国际建协第二十次世界建筑师大会在北京召开,大会通过了由吴良镛教授起草的《北京宪章》。《北京宪章》提出了2l世纪的建筑学体系的广义建筑学,从地区、文化、科技、经济、艺术、政策法规、业务、教育、方法论等不同侧面,思考建筑学问题。广义建筑学通过城市设计的核心作用,从观念、理论上,把建筑学、地景学、城市规划学的要点整合为一,三位一体,实现整体设计以应对当下城市、建筑所面临的问题。闽清梅溪新城正是从地域场地出发,通过以建筑师为主导的城市设计、建筑设计、园林景观设计三位一体的整体设计 ,发挥技术和人文要素作用,营造良好的城市与建筑空间、风貌和场所。

1 建筑源于场地,场地的限制激发设计的灵感

1.1 千年梅邑地域特色及梅溪新城场地特点

福建地形以山地丘陵为主,丘陵连绵,河谷、盆地穿插其间,素有“八山一水一分田”之称。福州西部的山城闽清简称“梅”,是福建著名侨乡之一。县域风光秀丽,人文荟萃。福州第一位状元许将、《礼书》《乐书》编著者北宋“二陈”陈祥道、陈旸、国家最高科技奖获得者吴孟超、茶界泰斗张天福均出自闽清。“名山、碧水、温泉、古民居”及礼乐文化、“梅”文化,以及以池园陶瓷手工制作技艺为代表的18项非物质文化遗产,为闽清地域自然特色与文化特色。

梅溪新城位于老城区南约3 km,对其进行开发,是闽清由梅溪时代,迈向闽江时代拓展城市发展空间的重要举措。三千亩梅溪新城三面环山东面朝江。新城东面临江为大王崙,北面是大坪崙,南向中景是里寨的山牳崙,远景是有巨型风力发电风车的大湖仙群山。周边山体延绵、层次丰富、山形圆润、植被较好,是新城良好的对景和背景。里洋溪、大坂溪、牛坑溪三条溪流在梅溪新城的核心区汇流为埔口溪。溪流平时水量不大水质清澈,河床与规划道路及场地有较高高差,沿着溪流两岸4 m~5 m高差,是8.2 km环新城生态公园步道系统,两侧绿坡形成很好的生态廊道,将新城与闽江连接。

由于新城地形高差变化较大,福银高速和梅溪高速出入口的高架匝道环绕,308省道、新城南北干道梅谷路与里寨路的复杂叠加,让“三山鼎立,四水流转”的新城山水格局用地更显得破碎和零落。

1.2 场地限制下的空间格局构建

面对自然生动的山水场景、破碎零落的项目用地和复杂局促的交通组织,城市设计借助山水环境构建新城整体独特的空间格局。以大王崙、大坪崙以及山牳崙为空间格局主轴支撑,通过大坪崙、山牳崙和大湖仙山形成统领新城的空间主轴,以山水为“势”,建筑为“形”,回应礼乐文化“礼者,天地之序也”。主轴由北往南依次布局行政中心、市民广场、闽清游泳馆、科技馆、体育馆(简称闽清三馆),穿过福银高速往南延伸,主轴南侧布局中学、小学、体育中心、青少年活动中心等公共建筑。跨越800 m的新城主轴,“使用强有力的形态语言以组织空间中人的活动。”[1]公共功能、自由形态以及有力的空间格局,塑造了梅溪新城山水城市开放自然的整体形象,如图1所示。

图1 梅溪新城城市设计回应“礼者,天地之序也”

1.3 山地建筑的交通组织和竖向设计

场地对山地建筑的限制,需要总体设计有效组织内外交通,以连接不同的场地高程,实现用地车行交通可达性,控制土方及边坡挡墙工程,提高建设效率。为了合理进行竖向设计,以减少项目土方工程量,山地建筑道路设计坡度,及同一场地不同位置衔接的道路标高高差通常较大。对于坡度和高差较大的山地建筑群体,采用车行交通绕行走外围环路,降低坡度提高顶层台地标高,人行交通借助垂直电梯和天桥,连接解决竖向登高和水平直行,可以有效解决人行便捷和车行安全的矛盾,同时实现人车的有效分离。

闽清三馆作为开放性的公共建筑,以室外场地和道路顺接为基础,形成多首层的环建筑周边交通组织,既塑造了建筑从场地生长的形态,也提高了场地交通的便利性和各楼层使用价值,形成独具特色的山地建筑交通组织和竖向设计。

1.4 山地建筑的总体布局和山地特征的强化

山地建筑的总体布局,首先要建立在对项目山地地形地貌的充分认知,和对交通合理组织的基础上。针对不同功能类型建筑的布局特点,设计台地的水平尺度和高程变化,需分别按照住宅、教学、医疗等不同建筑类型功能单元和层高模数设置。针对山地建筑通常步行和车行分离的情况,适当提高步行主轴附近的建筑容量和使用功能,发挥步行主轴的服务效率。利用山地台地的地形设置架空层、变标高地下室及多首层出入口,提高建筑对场地的适应性。控制填方挡墙规模,预留多层级挡墙的平面空间尺寸。对学校建筑的田径场等大尺度同标高用地,宜落位低标高填方区,建筑主体则尽可能安排在挖方区减少基础造价。

山地建筑多望山见水, 作为山边水边建筑由于所处的开阔空间或较高标高,通常是城市景观控制的重要节点。山地建筑或架空吊脚,或退台跌落,或塑造第五立面,层叠错落的建筑形态与背景山地相映衬,强化了山水城市的特征。

2 建筑重塑场地,建筑与场地的融合共生

2.1 建筑和场地的关系

“人的存在意味着‘在大地之上,苍穹之下’,首先面对的是自然场所(场地),经由对自然场所的理解,人构筑了人为场所。人透过“物”“秩序”“特质”“阳光”与“时间”,而得以理解自然场所”[2]。

建筑源于场地,场地对建筑产生了限制和约束。“力量从制约中诞生,在自由中死亡”[3]。正是这些限制和约束,让建筑产生了差异化的解决方案和独特个性。场地限制了建筑,建筑和场地又相互融合,重塑了场地。

2.2 人工环境与自然环境的互动融合、有机共生

闽清三馆正处梅溪新城核心三溪汇流的重要节点,也处于梅溪高速出入口匝道环绕和308省道、新城南北干道梅谷路与里寨路立体交错的位置。低溪谷和高快速的不同标高,各向道路的不同维度方位,决定了三馆需要连续完整的全方位塑造形象。同时三馆之间,需要空间和造型上的整体协同呼应,以解决用地各自独立建筑之间关系弱化的矛盾。

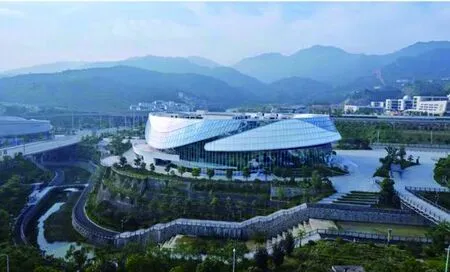

闽清三馆城市设计以“梅”文化为出发点,结合所处山水环境,取意“飘舞在三山四水间的梅花”,回应“乐者,天地之和也。”,实现建筑群体整体性以及和山水环境的融合共生,如图2所示。

图2 闽清三馆城市设计回应“乐者,天地之和也。”

为了强调闽清三馆的整体性,闽清三馆的出入口和形象都聚焦三个建筑之间的开放空间,形成了相互之间的对望和顾盼有情。通过跨越道路和绿色溪谷之间的步道、拱桥、下穿道路步行系统,强化了三馆建筑之间的人流交通联系,如图3所示。地下停车空间、人防空间的共享,也加强了建筑之间功能上的联系和互补。

图3 闽清三馆融合共生、顾盼有情的总体布局

人工环境与自然环境,既有总体布局上的融合共生,又有在建筑自然流线形态与自然山水延绵圆润形态的呼应融合。连续的通透幕墙,实现建筑借景周边山水景观,也让周边的城市空间尤其夜幕降临时感受到建筑暖暖的人间烟火,如图4所示。建筑倒影在清澈溪流,透过玻璃顶棚感受自然的天光云影,延绵群山透过玻璃幕墙,借助逆光倒影融入室内空间。在互动交融有机共生中,实现了审美主体和客体的角色不断转换,如图5所示。

图4 夜色中的科技馆、游泳馆带给梅溪新城活力与暖意

小桥流水、稻香村野,山光云树、跌水飞瀑,甚至来自远山大湖仙风车的呼唤,都可以互动融入建筑。这样的融合共生,将建筑群体与自然山水的美融合起来,形成一个更为自由也更为开阔的有机整体的诗意美,如图6~图7所示。

图6 “层叠开放”的闽清县科技馆和层叠起伏的群山辉映

图7 以富有逻辑性肌理,回应远山风车的呼唤

2.3 建筑从场地生长

山地的场地特点,决定了建筑与场地之间存在着脱离和硬连接的可能。山地在一定程度上约束和限制了建筑的产生和生长,但是也正是这种约束和限制,激发出建筑的内生力量。平衡好山地建筑的功能需求、交通组织、平面布局、建设容量与高差坡度、填方和挖方等土石方工程、基坑边坡挡墙、工期造价之间的矛盾,合理分配空间和资源,实现建筑和场地的协调。

正如阿尔瓦罗·西扎经常采用的手法,山地建筑通过“使用挡土墙、台阶、平台、坡道、草坡、水面等元素将建筑延伸到场地上,也将场地吸收到建筑中”[4]。闽清三馆和南平的武夷名仕园正是利用这些元素,通过恰当的景观和建筑处理,实现建筑与场地融为一体,实现建筑从场地生长,如图8所示。

图8 闽清县科技馆建筑从场地生长

2.4 从意念、意象到意境

建筑不仅限于从场地的自然生长,建筑在重塑场地融合共生的过程中,通过意向表达和意境塑造,实现自身对社会超越功能价值之上的更高层面的文化价值。用理念和文字表达的意念,通过有感觉、有外象的对片段表象的组合形成意象,经多方感受和认知、引发联想和情境的意象形成意境。建筑设计从意念到意象升华到意境,既要有文化的同质性引发共鸣,还要文化的独特性引发思考[5]。

西方建筑的“总体设计看来被功能所支配,或者采纳抽象的或几何形格局。中国的总体设计常常超越这种范畴,自由引用隐喻借鉴。”[1]。正如上海世博会中国馆的“鼎”、北京奥运会主体育场“鸟巢”、国家游泳馆的“水立方”,以及北京冬奥会首钢滑雪大跳台的“飞天”,都是设计意象和想象力的表达,提升了设计的吸引力,也利于设计概念的大众理解与传播。

图9 “含苞待放”的闽清县游泳馆

闽清三馆城市设计以“梅”文化为出发点,结合所处山水环境,取意“飘舞在三山四水间的梅花”。建筑形态或如小体量低标高最亲水的游泳馆“含苞待放”(图9),或如中体量科技馆“层叠开放”与群山辉映(图6),或如体育馆“激情绽放”传递“更快、更高、更强、更团结”(图10),表达了不同的场景意象感受,实现了意象的和而不同。以建筑群体重现了历史上“梅溪两岸梅花盛放”的意境场景,建筑与场地的融合共生,形成具有在地的故事性、人文隐喻和多元解读。

图10 “激情绽放”的闽清体育馆

3 营造具有品质、效率和体验的场所

3.1 场所与场所精神

人文地理学者段义孚在《空间和场所》(Space and place)中提到,“人类可直立行走之后,这种行动能力将其周围的空间赋予了文化的内涵,成为场所。”梅洛庞蒂则说“人类活动促使原本客观抽象的物质空间向具有身体体验、知觉的精神场所转变。”

“建筑意味着场所精神的形象化,而建筑师的任务是创造有意义的场所,帮助人类定居。”因此柯布西耶写到,“建筑的目的在于感动我们。当作品借着服从、体会和尊重宇宙法则将我们环抱时,建筑情感便存在其中。”[2]

自然场地因为建筑的存在引导而产生了意义,形成了场所。在场地成为场所的过程中,人的要素是至关重要的。具有场所精神的内外空间,给人以方向感和认同感,让人得以认知空间和认可环境。形象化的具有品质、效率和体验的场所空间对社会生活中人的体验和情感,具有物质性和象征性的意义。

3.2 营造安全、健康、绿色、科技、人文的高品质场所

安全、健康、绿色、科技、人文是营造高品质场所空间的物质基础和技术保障。以技术和人文为支撑,通过对建设全周期、造价全要素的全过程管控和服务,提供高完成度的、符合社会需求的场所空间。

安全是场所空间必须具备的最基本属性。在不同的地域、场地和功能要求,建筑和场所空间面临着差异化的安全威胁。山地建筑安全设计的独特性,在于山体稳定评价、山地雨水排放、深基坑高边坡挡墙、临高边坡挡墙建筑、填方区高层建筑的埋深及基础设计等。

健康舒适是场所品质的重要体现。闽清游泳馆通过吸声板、吊挂吸声体专项设计,解决潮湿环境下的游泳馆声环境处理。泳池水处理系统采用了硅藻土过滤技术和氯消毒系统,提高过滤消毒的质量,降低传染性疾病发生的风险。

绿色是面对碳达峰与碳中和目标的必要技术。游泳馆采用平板型太阳能集热器,与空气源热泵热水机组联合制备淋浴热水;科技馆采用光导管,解决大进深和特殊布局导致的无外窗内房间和内走道的自然光环境问题;照明控制系统采用拥有不同模式、适应不同使用场景的智能化设计,实现了建造和运维的绿色。

科技的发展推动了建筑的数字化、信息化以及工业化。建筑形象的Rhino参数化图解、性能化设计和数字技术、虚拟现实的应用。技术支撑了“以流定形”和多元幕墙系统的设计。利用Rhino及Revit作业平台,生成由场地自然生长的流线造型,实现了复杂体型造型建筑的生成、优化、设计及建造(图11)。科技馆复杂的舞台机械及舞台声光电技术,提高了多功能剧场不同使用场景的适应性。

图11 Rhino参数化技术支撑的闽清县游泳馆造型和表皮

人文城市与建筑是人类文明和记忆的容器 ,也是人类生产和生活的场所空间。具有历史文化艺术想象、关注人的体验、充满活力和烟火气的场所空间,是建筑从物质空间转向精神空间的路径。源于“梅”文化“飘舞在三山四水间的梅花”的城市设计立意,以省级非物质文化陶瓷手拉坯技艺的流线型参数化形态设计,都是对地域文化的回应。梅花的“红”和陶瓷的“白”在室内外空间交织展现,为建筑带来了独具特色的视觉感受。建筑场所的人文性除了体现在文化方面,还体现在对人的体验和需求的关注。人的视觉和身体的体验都得到满足。

3.3 营造集约、复合、多元、可变的有效率的场所

梅溪新城从2010年近乎从一张白纸开始建设。通常新城与老城相比城市肌理相对疏松,道路较宽地块联系较弱,建筑的退线弱化了建筑之间的联系。由于建筑环境生成时间集中,建筑风貌统一而略显单调。疏松的功能空间结构与新城发展初期较少的居住和工作人流,造成新城建设中前期普遍存在的单调性、人气不足和缺少经济活力、社会活力和文化活力。

简·雅各布斯在《美国大城市的死与生》一书中,论述到实现城市多样化的4个条件,即主要用途混合,以满足不同时间段、不同目的来到区域的人多样化功能需求;大多数的街段要短,提高路网密度以实现多路径的通行可能与体验;保留区域建筑在年代和使用情况的差异;人流密度需要达到足够高的程度[6]。这4个条件归根到底,就是要实现人的到来、停留和消费。窄路密网利于集约和高效,可变和多元利于满足人的需求。

城市如此,对于单体建筑亦可借鉴。闽清县科技馆通过科技展厅、多功能剧场、城市展示馆、科协办公、“两会”会议等功能组合,实现公共空间和垂直交通集约共享使用,实现内部功能和交通组织的集约性、高效性。设计在甲方需求之外,还预留了独立对外展览展示,以及休闲观景轻餐饮等复合多元空间。游泳馆在主体游泳主功能之外预留了作为拓展的休闲健身空间,为建筑的可持续市场化运营提供了适当的条件。

通过对既有建筑改造利用过程中出现的困难与问题的反思,设计在结构的竖向构件布置、层高、荷载以及设备设施容量预留、分区域设备系统的设置、运营和计量等方面为建筑全生命周期的可变使用、多重定义、延长功能寿命提供了可能。

3.4 营造开放、有活力、宜步行的有体验的场所

城市和建筑的目的都是为了人。建筑师通常更多关注的是空间,但是“只有将空间引入人的体验、时间,事件,将尺度,材料等元素与身体建立起文化关联,空间才能成为有意义的场所。”[7]。

C.亚历山大的《建筑的永恒之道》(The Timeless Way of Building)提出,“城市的生长和再生就是许多活动的合生”[8],追求场所特质“是对我们最有生气的那些时刻和情境的追求”[8]。在他的《建筑模式语言》(A Patten Languag)中,对生机勃勃、充满活力的场所,从区域、城市、社区和邻里、邻里内公共地带、邻里中私密地带和公共机构、建筑群中的总体布控、建筑及其房间、建筑之间花园和小路、最小的房间和房间中的壁橱、所有建筑结构和材料、构造细部、细节色彩和装饰等不同尺度维度层级,归纳了12小类共253个模式语言[8]。这些模式语言为营造可体验、有活力的场所提供了强有力的专业借鉴。

闽清县科技馆在设计构思阶段,即将五个功能区的公共门厅连接成一个开放连续、富有变化的整体,既回应和借景周边自然山水景观,也将科技馆的门厅空间和城市展示馆相连接,通过天桥,科技馆门厅和多功能剧场的贵宾门厅、西侧城市主轴门厅,以及南侧平时高频度使用的紧凑观众门厅连接,结合多首层入口形成了建筑内部具有多层次、多标高、宜步行、有活力的室内外场所。在陶瓷白色和梅花红色交织的空间里,通过开敞宽阔的阶梯状空间,和具为装饰性视觉焦点椭圆楼梯的串接,可轻松水平及竖向漫游,用身体和视知觉、听觉充分感受到自然山水、天光云影和建筑充满张力活力的诗意空间。在这空间场所,可等候会友眺望城市、可布展观展、可享受音乐演出等高雅艺术,了解城市变迁和科技发展、亦可轻餐饮休闲,真正营造有意义和有体验的场所,如图12所示。

图12 闽清县科技馆开放连续、富有变化的场所空间

建筑的底层空间是建筑与城市关联最密切的空间,是连接建筑内外以及建筑内部地上和地下的关键区域,也是建筑融入城市发挥其社会价值与市场价值,提高人感受体验建筑的重要空间。随着建筑智能化和智慧化发展以及大数据的应用,即使在新冠疫情肆虐的时期,建筑最大程度的开放使用亦成为可能。在城市设计和建筑设计中通过底层架空、开放使用功能、增加层高、避免或减少设备用房、疏散通道等永久性不可变的功能、功能的合理串接和可穿越路径等设计,实现建筑与外围周边区域在功能、空间、场地、景观、人流组织上的自然、高效、开放的连接,成为城市开放包容、有活力、宜步行的积极元素。

4 山地建筑的景观塑造

山地建筑要实现从场地生长,有效消解建筑在重塑场地过程中对场地的负面影响,实现建筑场所与地域场地的融合与共生,营造场所良好体验,需要充分发挥景观的积极作用。

4.1 山地建筑独特景观体验的塑造

南平的武夷名仕园项目具有更显著的山地建筑景观特点。该项目西北背山东南面水,根据项目现场踏勘的山林走向和项目功能分区,在整体构思阶段即塑造了50 m高差连接山水的城市山水轴,作为项目联系山水的景观廊道,如图13所示。

图13 武夷名仕园与步行相结合的城市山水轴

武夷名仕园的城市山水景观生态轴,始于项目东南侧建溪和开放的7000 m2城市广场,经由具有仪式感的加纳利海枣树列和水景,抵达具有台阶步道和景观电梯双重选择的小区门厅(图14)。从缓缓提升20 m的景观电梯回望,可再次感受到城市广场和下沉广场的活力,以及渐次打开的建溪和周边山体景观(图15)。出电梯呈现百多米的住区景观,漫步架空天桥融情入景,顺着缓坡前行感受台阶、草坡、山林的氛围,再次体验在观景电梯中层层叠叠的回望。越过住宅中心组团,扑面而来的自然绿色山谷、环形步道、景观泳池、观景平台,充分展示住区宜居和活力。多路径的游走体验,步移景异、高程变化的景观视点,层层递进、渐次打开的空间景观要素,将山地的限制约束转换成积极和独特的山地建筑景观体验。

图14 武夷名仕园山地景观前导空间

图15 从景观电梯回望城市广场和下沉广场

闽清县科技馆结合北侧18 m高差挡墙设置景观步道,实现了场地与溪谷步道的有机联系,交织错动、层叠回转,凭栏远眺、探幽溪谷,或攀援或驻足,感受从树梢平台眺望新城,到溪谷步道静思听水的独特体验,如图16所示。

童寯的《东南园墅》指出,“造园与建筑,在艺术上息息相关”[9],“园林不只视觉对象,更是身体体验”[9],“用眼睛和身体去发现园林的意趣”“情趣在此之重要,远胜技巧与方法”[9]。郭熙在《林泉高致集》中指出,山水画要使人观后可以感受到“可行”“可望” “可游” “可居”,值得园林景观借鉴。

图16 结合挡墙设置景观步道有机联系了场地与溪谷步道

园林景观在自然、在体验、在情趣。与山地建筑相协调的园林景观,对建筑环境的塑造起到了反馈、织补、融合的作用。多元化的游走路径,不同高度和空间位置的平台,提升了建筑体验、氛围、情趣和意境,提高了建筑环境的人文艺术性。

4.2 景观化消解和生态修复

山地建筑场地设计中经常出现大尺度生硬的挡墙,对场地景观造成了负面影响。采用毛石、整石、卵石、片石等自然地域材料和传统工艺砌筑挡墙,可以让挡墙成为富有特色的、积极的景观元素。或肋梁加植生袋的组合方式改善挡墙复绿条件。要避免集中设置高差和对山体基本形态的破坏,通过设计3 m~5 m高差的分级台地,控制高挡墙的出现。对无法避免的高挡墙,留出场地空间设置分层挡墙,并植栽不同种类、尺度的乔灌木和攀爬植物,消解高挡墙的体量,通过质感肌理的对比、材质变化、装饰材料或者涂鸦、手绘、外置艺术墙等方式,提高界面的趣味性,实现挡墙的景观化消解和生态修复,如图17所示。

图17 山地挡墙的景观化消解和修复

5 结语

城市和建筑源于其所处的地域和场地,城市和建筑因人的活动和创造,成为对人的生产、生活和存在具有特殊价值的场所。不同发展阶段城市的高品质发展,既需要关注存量的保护利用和更新活化,也需要关注增量的空间价值和空间品质。从广义建筑出发,以建筑师为主导,进行城市设计、建筑设计和园林景观设计三位一体的整体设计和综合营造,发挥技术和人文重要作用。闽清县游泳馆和科技馆两个2021年度省优一等奖项目,通过对地域和场地物质和非物质要素的深入研究和理性回应,营造互动融合、有机共生、具有品质、效率和体验的场所,实现“城市让生活更美好”的愿望。