语音演变的地理语言学解释

——以云南香格里拉藏语为例

2022-01-26铃木博之

铃木博之

(复旦大学 现代语言学研究院,上海 200433)

一、引言

一般而言,地理语言学主要以绘制地图的方式来研究语言(或方言)的地理分布和差异。我们在某一个特定地理范围内收集各个地点的语言资料,再按各种语言的特征用具体或抽象形式绘制语言地图就能显示出其异同,如《汉语方言地图集》[1]。语音、词汇、语法均能成为绘制语言地图所依据的对象。然而,正如柴田武[2]、贺登崧[3]等学者的实践,地理语言学不仅限于绘制语言地图,还要对语言现象的分布进行解释,岩田礼就出版了针对《汉语方言地图集》的解释地图[4-5],有解释才能完善地理语言学研究。

虽然地理语言学的研究对象可以是任何语言现象,但其讨论对象主要以词汇形式为主,因为词汇形式的分布会显示出跨地域的传播,针对某一个词汇形式绘制语言地图并进行解释可以充分发挥地理语言学的优势。在这样的研究背景下,针对语音和语法的地理语言学研究尚未受到学者的关注,特别是语音方面的研究有一些限制。语音演变在某一个语言点(也称土话点)内部能自行发展,音变会单独发生,不一定是由于语言接触而产生的有地理语言学意义的演变。

一方面,语音的演变类型跟语言和语言、方言和方言之间的划分直接相关,语音演变中的共同创新是对语言、方言进行分类最重要的标准。透过语言地图,我们会看到语音演变的过程在地图上的呈现。但由于语音演变的自律性,某个地点的语音也会发生突变,因此,地理语言学很少讨论音变的地理分布。然而,这并不意味着语音演变无法基于地理语言学理论进行讨论。

总之,如何利用地理语言学方法考察语音演变没有明确的标准。本文以云南迪庆香格里拉市建塘藏语为例,针对其语音演变过程所呈现的ABA分布进行讨论,指出在何种情况下可以对语音演变提供有效的地理语言学解释。笔者收集过的云南藏区的土话地点以自然村(社)为单位,已达120个(包括街道、政府所在地等城区地点在内),在地点选定上尽可能地覆盖了迪庆州内的大部分藏语分布地区,无地理偏向。根据笔者的最新资料[6],云南藏语方言群组内部可分为三群十一组,具体如下:

香格里拉方言群(建塘组;云岭山脉东部组;维西塔城组;翁上组;浪都组)

得荣德钦方言群(云岭山脉西部组;奔子栏组;羊拉组;丙中洛组;巴拉组)

乡城方言群(东旺组)

其中,得荣德钦方言群及乡城方言群在云南省外也有分布地区及其土话组,详细情况待考。本文主要关注的是香格里拉方言群的建塘组和云岭山脉东部组,我们把这两组统一称为“建塘藏语”。

二、现象

本节整理讨论建塘藏语的语音现象,其基础资料全部由笔者亲自收集并记录,并且采用了标准统一的标音方法[7],以免产生由不同标音习惯而导致的曲解或误解。

在藏语语言学及方言学中,语音发展是最重要的议题之一,我们基本上是通过语音与藏文形式的对比来了解和划分某一个土话的方言类型的。藏语语言学界一般认为藏文形式一定程度上表示藏语古音,当代拉丁字母转写可以表示出古藏语语音成分[8]。本文将讨论的语音特征是藏语语言学界关注的关键语音演变[9-10],具体包括Kr、Ky、Pr、Py(藏文的拉丁转写),其语音对应分别如下:

藏文Kr:以包含基本字k、kh、g加下加字r的所有组合为声母的字,例如:skra“头发”、khrag“血”、gri“刀”

藏文Ky:以包含基本字k、kh、g加下加字y的所有组合为声母的字,例如:skyur“酸”、khyod“你”、gyang“墙”

藏文Pr:以包含基本字p、ph、b加下加字r的所有组合为声母的字,例如:sprin“云”、phra“细的”、brag“悬崖”

藏文Py:以包含基本字p、ph、b加下加字y的所有组合为声母的字,例如:spyang khi“狼”、phye“打开”、bya“鸡”

上述对应关系中,个别例词和文字之间另有例外[6]52-53,本文不讨论例外对应。

根据上述类型,我们可以把康巴藏语各个土话分为方言群,但必须要注意的是,语音发展类型的相似不一定表示某几个土话在发展史上有密切的渊源关系。换言之,所谓“共同创新”和“类型巧合”是两种情况。从地理语言学的角度来讲,若连续的方言点呈现出语言学上的共同点或相似点,则可以此为根据判定这些方言点是因共同创新而构成的一个方言群。而音变方向的类型巧合往往出现在地理上不连续的不同土话中。语音特征的地理分布差异可以反映出语音演变和扩散的模式。

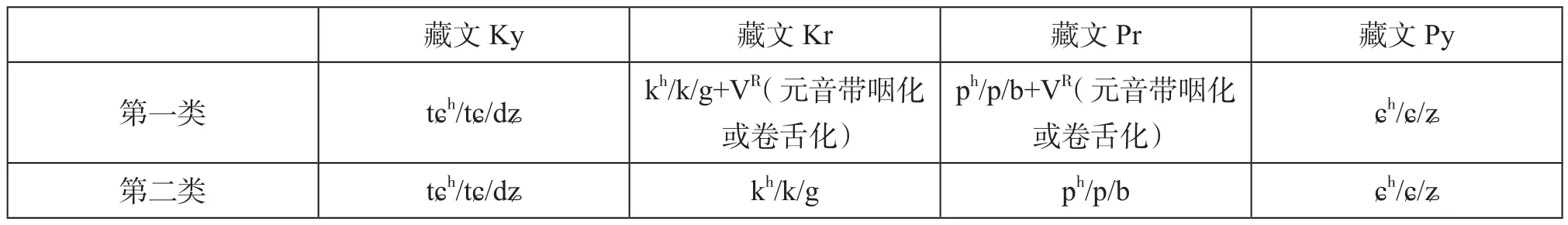

每个藏语方言中,上述四种藏文与口音的对应关系形成了一组系统性的差异。如建塘藏语,按照各个发音部位、方式的合流和对立,可以分为三类四种(见表1)。

表1 建塘藏语中的关键语音演变类型[11]49

每个种类中,藏文Ky类及藏文Py类都有相似模式的语音对应。问题是某个种类中如何形成合流和对立。第一类具有最复杂的系统,四个藏文类都有不同的语音实现;而第三类是最简化的系统,仅有两个不同的语音对应。根据此分类,第一类是具有最古老的语音对应的土话,而第三类是演变最快的土话。第二A、B两类均有三种语音对立,但语音合流的地方不同。第二A类藏文Kr类、藏文Ky类保持着对立,但藏文Pr类、藏文Py类已经合流而统一为一种语音;第二B类是与A类相反,保持着对立的是藏文Pr类、藏文Py类,而合流的是藏文Kr类、藏文Ky类。

值得注意的是,第二A类中,藏文Pr类的组合里和带鼻冠音的声母对应的例子会保持和藏文Kr类一样与硬腭塞音相对应。以含藏文Pr类的名词’brug“龙”为例,在第二A类土话中,其声母会实现为/ɲɟ/,即为同藏文Kr类一样的硬腭塞音,而非腭前音。我们通过此现象能够了解到,第二类是从第一类演变过来的,以“龙”为代表的例词中保留着藏文Pr类对应为硬腭擦音时期的特征。此现象在一些属于第三类的土话中也有出现;而且,根据笔者的田野调查,建塘城区的口音(第三类)中有代际差异,老一辈(大概80岁以上)的语音系统很像第二A类。因此,表1的各种类型是互相关联的。

从各个类型地理分布的角度来讲,第一类在边缘区,第三类在中心区,第二类在中间位置。上述建塘藏语地区之外分布的藏语方言群有几种,下面揭示其中三个方言群的案例。

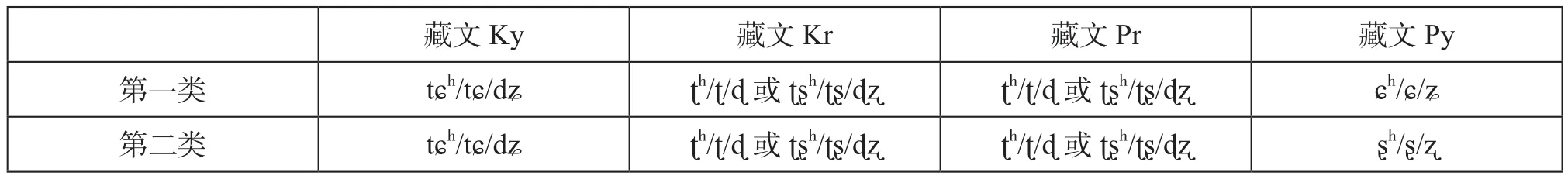

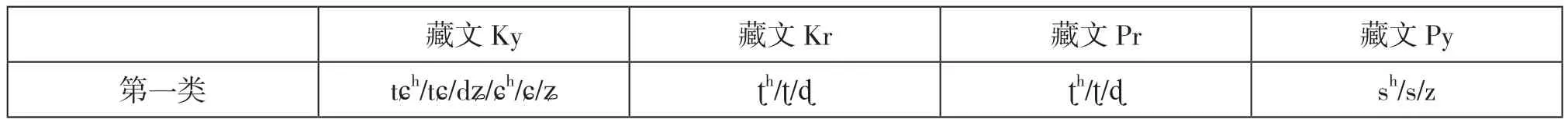

由表1-4可见,四个表之间的差异在于藏文Kr、Pr类的合流方向:表1及表2呈现不同方向的音变,表3和表4却实现为两者的合流。这个现象反映的问题在于介音位置的r。要注意的是表2中的音变方向:r呈现咽化或卷舌化等次要调音(第一类)或完全消失(第二类)。属于第二类的土话不多,但第一类的元音次要调音的语音学特征有多种多样[16]。要点是,此“r介音”跟表1、表3、表4比起来不影响声母,而影响韵母。

表2 维西塔城藏语中的关键语音演变类型[12-13]

表3 得荣德钦藏语(云岭山脉西部组)中的关键语音演变类型[14]

表4 东旺藏语中的关键语音演变类型[15]

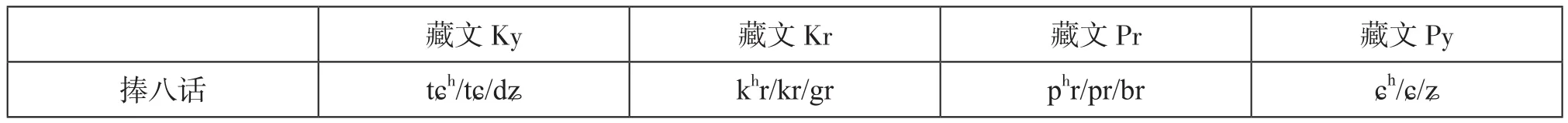

基于语音共同创新的方言分类,表1和表2所代表的方言可以构成香格里拉方言群。虽然表1和表2之间类型上有很大的差异,但是藏文Kr、Pr类没有合流而实现为不同的语音形式。换言之,藏文Kr、Pr类仍保持着对立。近期笔者记录到了一个新地点的土话(维西县巴迪乡捧八村[17]),发现此土话的语音对应情况属于表1及表2的上级,具体如表5所示:

表5 捧八藏语中的关键语音演变类型[17]

捧八话所反映的现象是,藏文介音位置的r保留着r(卷舌颤音)的性质,其语音排列与藏文相同。因此,捧八话的语音现象属于目前最古老、音变最慢的案例,很有可能先行于表1、表2的语音对应。不过,本文只关注表1中的现象,对表1、表2、表5之间的关系不再赘述。

三、讨论

语言材料的收集当然是以自然村为单位的穷尽调查最理想。然而,由于条件所限,我们尚未做到穷尽所有地点的调查,因此,本文的讨论仍有待改进之处。但是,以往藏语方言研究对于所谓代表方言点的选定并无严格的理论依据,从相关研究结果来看,大致按县级区域选定一、两个地点进行记录[18-19]。我们在迪庆州一市两县就调查了上百个地点,与以往研究已有差异。虽然目前的研究不够完善,但是调查地点密度的不同会决定研究结果的不同,而且微观的地理语言学研究需要地点密度较高的地图[20-21]。一方面,我们采取的记音标准(记音时需要统一并用详细的音标系统来描写)有理论支持[7,20],且以往研究的实践明确指出,提高语音描写的正确性有利于更详细的讨论[3,22]。在资料整理就绪后,地图上会显示出某个语音的特征,在获得了有地理语言学意义的结果时,在什么条件下可以按照地理语言学方法解释语音演变的地理分布?这是需要具体讨论的问题。

本文关注表1所示的语音对应关系。我们在第二节提到过,表1和表2在方言分类中有关系,但属于不同的群组,而与表3、表4的土话群关系更远。表1的语言是迪庆藏语中的一个具有共同创新的土话组,但历时语言学上可以再分为两组(建塘和云岭山脉东部),不过仅根据表1的特征就无法找出差异。随着研究的深化,依循本文的方法,也能把两者放在一个群组里。

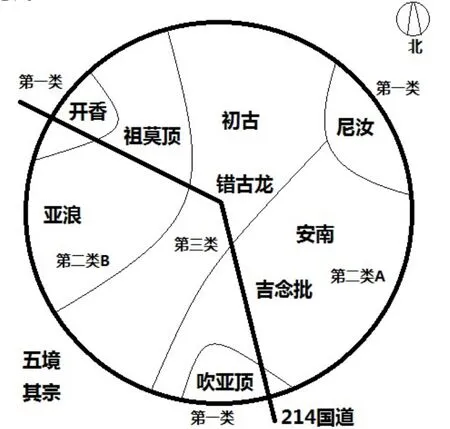

下面列举属于表1中各个种类的土话点:

第一类:吹亚顶话(小中甸)、尼汝话(洛吉)、开香话(尼西)

第二A类:吉念批话(小中甸)、安南话(三坝)

第二B类:祖莫顶话(尼西)、亚浪话(奔子栏)

第三类:错古龙话(建塘)、初古话(格咱)、吉仁话(五境)、其宗话(塔城)

表1中的土话点分类在地理上呈现ABA分布(亦称周圈分布或辐射分布)。ABA分布模式可以用图1表示,若A、B两种形式所在地带形成同心圆,且A包围着B,则可以推定A特征比B特征更为古老。

图1 ABA分布的示意图

对于建塘藏语,如果运用地理语言学的方法,就能看到以建塘镇古城为中心点形成辐射分布,各土话分布得离建塘镇古城越远,就保留着越复杂的语音系统。此情况非常类似于地理语言学理论上发现的分布规律。建塘镇古城作为建塘地区的政治、经济、文化中心,此地以及离其最近的地方的土话在语音系统上变化最快,离建塘镇古城较远的土话则在语音系统上变化较慢。其扩散路径与214国道的走向大致对应,以尼西乡为一端(西端),以小中甸乡为另一端(南端),其中心为建塘镇。分布在此区域的土话都属于建塘藏语。假如把这段214国道看作直线,我们可以发现表1中各种分类的分布顺序如下:

(尼西)第一类-第二B类-第三类-第二A类-第一类(小中甸)

这就是典型的ABA分布(图2)。处于边缘地带的语言或方言具有更为古老的特征,位于中心位置的语言或方言会体现出最大的音变(因此语音系统变得最单纯)。

图2 建塘藏语ABA分布的示意图

建塘城区还有向北走的219县道(格咱、乡城方向)及向东走的乡村公路(洛吉、三坝方向)。219县道上有第三类的格咱话,其北方不属于建塘藏语的分布地区,而是进入乡城藏语区(见表4)。建塘藏语区和乡城(东旺)藏语区之间的藏语方言很有特色,具体可见笔者的相关地理语言学研究[15]。这中间分布的是香格里拉方言群翁上组的土话,此组的语音对应基本上呈现为第三类,但一部分为第二A类的过渡类型(普上话)和第一类(翁上话)。假如把这段219县道看作直线,我们发现表1中各种分类的分布顺序如下:

(建塘)第三类-第二A类-第一类-乡城方言群区(乡城)

建塘藏语区| 翁上组区 |东旺组区

香格里拉方言群区 | 乡城方言群区

如果仅关注香格里拉方言群区的话,能看到ABA分布,即土话分布地区离建塘城区越远,保留着越复杂的语音系统。

向东走的公路上有第一类的尼汝话以及第二类的安南话。此两种语言除了具有建塘藏语的共同点,还有各自的语音特征。这些各具特色的土话的背后有着来自其他语言的接触影响,比如三坝纳西语[23-24]、诺苏彝语、水磨房话(亦称希里布)[25-26]等非藏语的影响。而且,纳西语东巴文的研究发现,东巴文中有藏语读音字,也反映着香格里拉方言群特有的口音[27]。因此,跨语言的互相影响是存在过的。

虽然建塘藏语呈现语音特征上的ABA分布,但第三类的吉仁话(五境)、其宗话(塔城)的分布区离建塘城区较远,是处于该藏语区西南方向的边缘,没有直通公路,因此不能说这两种方言是在同心圆的中心位置。实际上,ABA分布在地理语言学上不是绝对的概念,而是根据很多语言的案例演绎过来的,也有“逆ABA分布”的报告[28]。但是,建塘藏语中的例外案例很有可能不是属于ABA分布的情况。参考口述历史可了解到,在五境、塔城等地操属于建塘藏语的土话的人们原来是从建塘城区直接迁居过去的,因此,其语言特征和建塘话有直接的联系,这一情况从移民史角度来看具有一定道理。五境乡的金沙江对面,如拖顶、霞若等乡也是建塘藏语的分布地域[29];从五境乡出发,建塘藏语的分布都是连着的,但尚未确认拖顶、霞若等地藏族的来源。从词汇的语言地图来看,霞若乡的土话又和山背后澜沧江边的一些土话有共同点[6];因此,相关问题需要继续深入研究。

上面的分析是依据公路作为主要的交通线路。但对当地人来讲,交通线路不仅仅有公路,还有山道、河流等。如上面提及的五境乡、拖顶乡、维西塔城乡都沿着金沙江,但此地自古有桥,从而保持着两岸之间的交流[30],而且还有船(金沙江旁的藏语地名“瓦卡”意味着“渡口”),因此,大江并没有成为交通的障碍。在藏区,从宏观的视角来看,河流会成为方言的边界线[31];但从微观的视角来看,此看法则不能成立。对于山地交通线路的理解需要细致的研究。藏文化圈里农、牧生产方式的差异也会影响语言及方言。云南藏区也有农区(藏语称为“绒巴”,本文讨论的对象地域里尼西乡就是)和牧区之别。特别是东旺乡有山区和河谷区之间的语言差异[32]。山道往往在地图上不出现,只有当地人才知道这些交通线路。云南藏区也有“茶马古道”,其交通线路不一定和当代的公路一致,因此,不收集当地包括口述史在内的历史资料并不能了解到当地居民的传统交通线路和生活圈。在建塘藏语分布地区中,其宗、五境、拖顶、霞若等地是在贸易通道沿线的,这里的语言就不在建塘藏语的ABA分布的同心圆中,其地理位置对语言演变很可能会产生一定影响。

总之,地理语言学不但需要收集一个语言内许多地点的土话资料,还需要考虑非语言学信息,即历史背景、民族接触等等。在迪庆藏语各土话中以往研究最多的建塘话[15,33-37]是建塘藏语所有土话中音系最简化的一种。如果不知道建塘话以外的建塘小组土话的情况,我们就无法了解建塘话如何发展成当代的状态。特别是从地理分布的角度来看,建塘藏语土话的特征分布能够比较好地反映地理语言学的一般规律。虽然本文讨论的现象仅限于跟藏文对应的一部分,但能了解到乡下的土话保留着更古老的语音特征。

四、结语

本文探讨了建塘藏语呈现ABA分布的具体细节,并解释了其ABA分布就是地理语言学所提到的典型的规律,即同心圆的边缘保留着古老的特征,中心位置则经历了语音演变因而发生语音系统的简化。其过程有语言事实的支持,根据非语言(语言外部)信息也能解释分布上的例外现象。

地理语言学这一方法看起来是内部语言学知识,但相关解释能否成立必须借助语言学之外其他学科,例如历史学、人类学、考古学等各种学科的帮助,因此,人文学科的综合知识极为重要。本文的讨论基于经典的地理语言学方法论,没有方法论上的创新。但是,每个语言的地理语言学认识和操作各有不同,藏语地理语言学尚未发展成熟,因此,通过经典的方法论进行研究也有一定的意义。