陈显丹:35年,发掘一个时代的璀璨文明

2022-01-26巴蜀史志编辑部考拉看看

◎ 《巴蜀史志》编辑部 考拉看看

陈显丹,1955年12月生于成都市,1980年毕业于四川大学历史系考古专业,曾任三星堆博物馆副馆长、四川省博物馆副馆长,四川省文物考古研究院副院长、研究员,是1986年三星堆1、2号祭祀坑主要发掘者。先后应英、美、日、加拿大、澳大利亚、丹麦、新加坡等国家和香港、台湾等地区的研究机构、高等院校、博物馆邀请,开展学术交流、讲座及专题报告。

出版专著有《三星堆奥秘》《广汉三星堆》《三星堆一、二号祭祀坑发掘记》《三星堆全记录》等。

三星堆考古发掘第一人

2021年3月20日,“考古中国”重大项目工作进展会在成都召开,同时也发布了三星堆遗址的重要考古发现。随着三星堆新发现的6座祭祀坑里的贵重文物圆口方尊、顶尊跪坐人像、青铜大面具的问世,三星堆如何被发现、三星堆遗址有多大、第一次发掘的祭祀坑里有哪些东西、这次发掘的文物与第一次发掘的文物有哪些不同等问题也被大家一一抛出来。要回答这些问题,就不得不提到一个人,那就是三星堆遗址1、2号祭祀坑主要发掘者——陈显丹。

动机,就一般意义而言,即能够激励、引发个体朝着一个既定目标前进的过程,也是促进个体为了某个目标向前的动力。就本次调查而言,问卷针对受访者学习普通话的动机提供了五个备选,人们学习普通话的动机大部分对由于工作或者交流需要,因此在进行普通话培训时,应注重对普通话的实用性,而不应当仅仅追求应试教育。该调查结果对本次项目的课程设置、课时选择等方面有比较大的借鉴意义。

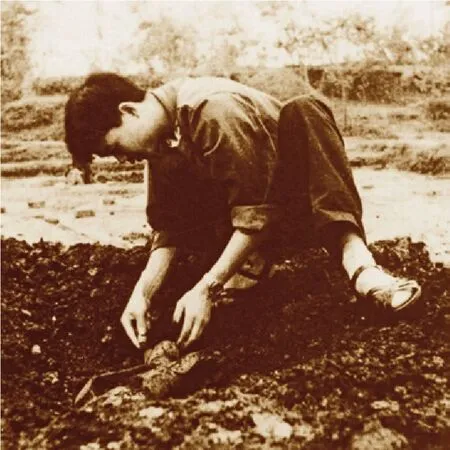

1980—1981年在三星堆遗址发现的约4000年前房屋基址(陈显丹供图)

陈显丹与考古工作的缘分,要从1972年说起。那一年,陈显丹应召入伍,在河北满城县当兵。满城当地有一座汉中山王墓,出土的金缕玉衣震惊考古界,而这个墓就是他所在连队于1968年施工时发现的。陈显丹听过一些老兵讲述汉墓发掘过程,还去发掘现场看过。这些关于汉墓的故事,或许在冥冥之中引导着青年陈显丹向考古学靠拢。1976年,陈显丹复原回家,在四川省文物商店工作,店里部分工作人员的工作是收购古玩、字画。“那时候我每月的工资才30多块钱,但店里的专家收购一件文物就要两三百块,我感到震惊又稀奇”,陈显丹回忆道,“通过和同事的交流,我慢慢对文物有了一些了解,这些经历,也促使我上大学时选择考古专业”。

1977年恢复高考后,陈显丹考入四川大学历史系,选择了考古专业。1980年毕业后,陈显丹被分配到四川省博物馆文物考古工作队。时年12月,四川省考古工作队正式启动三星堆的发掘工程。“那时三星堆城墙和台地黏土丰厚,砖瓦厂在那边选址取黏土烧砖,我们抢救发掘就住在砖瓦厂宿舍,和工人同吃同住同劳动,当时条件比较艰苦”,陈显丹缓缓地说。那时,考古工作对于当地工人来说是陌生的,他们经常三三两两地过来看热闹,并以好奇与不解的眼光打量着考古工作人员,还误以为考古工作人员每天挖陶片、石器、石块、骨渣的工作是在“寻宝”。

历时3个月的发掘,考古工作人员发现了约4000年前的房屋基址十几座,出土了一些陶器和石器。此外,还发现了4座墓葬:一座是成年女性的,另3座是7—12岁的儿童的,墓内都没有随葬品。遗憾的是,因当时条件所限,这些墓葬遗址都没能保留下来;幸运的是,在成都军区空军司令部帮助下,他们收集到遗址的空中拍摄图,并保留至今。

当时有民工询问是不是黄金,为确保文物安全,陈显丹谎称是黄铜。随后,现场暂时停止发掘,并召开紧急会议,决定:一是当时参加发掘的所有民工不得离开;二是派四川大学学生张文彦立即骑自行车到广汉县城将这一重大发现报告给县委县政府,同时请他们派武警到现场保护文物安全;三是陈德安立刻起身返回成都,把这一重要发现向单位负责人汇报,并留下陈显丹在发掘现场继续做发掘清理工作。早上5点刚过,广汉县委县政府在接到这一重要报告后,立即派出36名武警战士到现场维持秩序。清理工作在继续,发现的文物越来越多,“金腰带”的清理也在继续。不久,这条“金腰带”的全貌现了出来,原来是一根象征古代蜀王王权的“金杖”。

1981年,三星堆遗址发掘工地出土陶盉(三星堆博物馆供图)

三星堆遗址2号祭祀坑(三星堆博物馆供图)

重见天日的国宝文物

已经退休的陈显丹在考古工作舱里担任发掘顾问。回首往事,他感慨万千。“当年我们就只能从农民那里买些竹子搭个简易工棚,24小时挑灯夜战”,陈显丹回忆说。此次考古与35年前那次考古最大的不同在于发掘理念,这是第一次真正意义上把先进的实验室搬到田野考古现场,具有里程碑意义。恒温恒湿的考古大棚、多功能考古操作系统、文物应急保护平台、可以传输至远程的专家会诊室、考古工作全程记录系统等技术保障,让发掘与保护同步、多学科融合、多团队合作成为可能。中国丝绸博物馆的团队已经提取到丝绸样品,并在青铜器表面提取到纺织品信息;消防专家也被请进考古现场,对4号祭祀坑火烧的植物遗迹现象进行研究。

三星堆真正被世人所知,也正是在1986年的夏天。

在开展小学语文教学的过程中,教师可以利用信息化的教学设备开展教学,以促进教学的信息化发展。比如,当教师在讲解课文《美丽的南沙群岛》时,便可以事先通过网络为学生下载与之相关的视频以及图片,以激发学生的学习兴趣。同时,教师可以制作相关的教学课件,组织学生进行深入地学习,以此提升学生的学习质量,同时也能够帮助学生加深对知识的理解[1]。

1986年7月18日,砖厂工人骑着自行车闯进工作站,告诉当时考古工作站的工作人员,“挖砖挖出玉刀来了”。之后经过拼接,陈显丹等人发现,被砖厂工人称作“刀”的东西正是玉戈、玉璋等物。他们意识到这非常重要,当天上午就打电话向四川省文物考古研究所所长赵殿增汇报这一情况。经上报,国家文物局同意发掘。

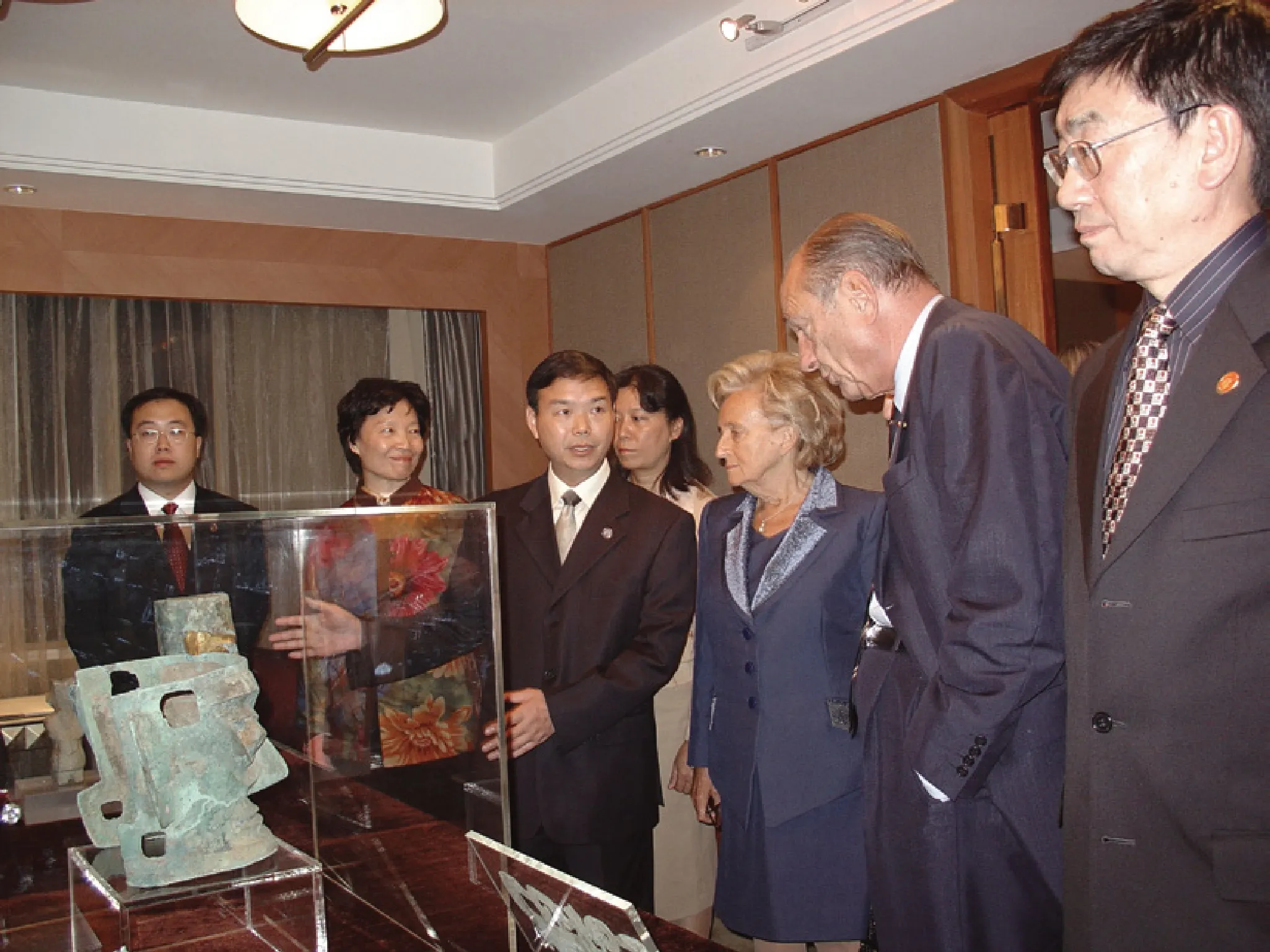

陈显丹的积极“奔走”,让三星堆出土的国宝文物得到最大程度的保护,这也为后续考古界研究古蜀文明留下了珍贵的实物材料。

2.健身消费提质。大力开展“体育+”行动,促进健身休闲产业与旅游、文化、养老、教育、健康、农业、林业、水利、科技、通用航空、交通运输等产业融合发展。大力发展体育传媒新业态,推动体育与传媒业融合发展,重点发展“体育+电影”“体育+音乐节”“体育+媒体”等新兴业态。结合智慧城市建设,构建“智能体育”服务网络和平台,发展“互联网+健身休闲”。提升场馆预定、健身指导、运动分析、体质监测、交流互动、赛事参与等综合服务水平。线上健身休闲企业要能够为用户提供快捷预约和支付、视频教学、健身休闲咨询等品质服务,为其健身休闲活动的开展提供最大的便利。

在接下来的数年时间里,三星堆的发掘和研究一刻未停。砖瓦厂的工人挖土挖到文化层时,出现很多陶片,烧砖时他们要把土里的杂质挑出来,于是陶片、石头被垒成堆,此举为三星堆后续发掘工作的突破埋下了伏笔。

1986年,陈显丹(左)和四川大学历史系考古专业教师陈小龙(右)在砖厂宿舍前合影(陈显丹供图)

35年过去,2021年,三星堆迎来中国考古史上规模最大、力量最强、设备最先进的一次发掘工程。这也是一次“联合舰队”式的考古行动,30多家考古、文物保护和科研院校单位参与,多学科深度融合。这背后也展现了我国经济实力和考古队伍、设施实力的巨大进步。

1号祭祀坑的发掘工作持续到1986年8月14日,共出土各类文物567件。无独有偶,1号祭祀坑发掘工作结束当天,砖厂工人又在另一处挖出一个青铜人头像。8月20日,考古工作人员又开始第二次发掘。直到1986年9月17日,2号祭祀坑发掘结束,共出土文物1300件,包括青铜器、金器、玉器等。

三星堆遗址发掘出土的文物,跨越时间涵盖距今4800年到距今3000年这一阶段。这意味着在近2000年时间里,古蜀国的文明从未间断过。考古工作人员还发现了城墙遗址,并证明那里曾是古蜀国集政治、经济、文化、宗教为一体的都城。通过了解地层和年代,学界第一次建立起古蜀文化序列。

综上所述,针对理论界探讨和实践中已有体现的处理机制,每一种都具有自身的局限性,都难以作为执行依据不明确的处理方式统一适用。

三星堆的文物能成为“国宝”,陈显丹的贡献不仅仅体现在发掘上,还体现在他为文物保护工作的“奔走”上。一般情况下,一个考古遗址申请成为全国文物保护单位,需要繁复的程序和漫长的审批流程——首先要成为市级、省级文物保护单位,然后再申请全国文物保护单位。1987年,由于三星堆周边的砖瓦厂仍在施工,他们挖的土方都来自三星堆遗址,所以三星堆的保护工作已刻不容缓。于是,陈显丹准备好材料与广汉文化局的相关负责人一起,到北京找国家文物局的领导和时任国家文物管理委员会主任的廖井丹汇报三星堆遗址现状。听完陈显丹的汇报,廖井丹意识到问题的严重性,他随即飞往三星堆现场考察砖瓦厂,在了解相关情况后,立即向文化部门、文物局的相关领导提出“必须马上保护文物”的意见。

陈显丹(左三)给法国总统希拉克(右二)介绍三星堆文物(陈显丹供图)

1988年初,国务院正式公布三星堆遗址为全国重点文物保护单位。之后,陈显丹拿着全国重点文物保护文件,到现场叫停所有砖瓦厂作业。自此,三星堆遗址才真正被保护下来。

经过数天发掘,1986年7月29日,考古人员发现一对象牙、一块长方形的石板和石璋以及石戈的堆积之处。30日凌晨2点多,1号祭祀坑西北壁的中部,陈显丹正用竹签和毛刷清理时,突然一点黄色的物体从黑色灰渣中露了出来。他怀着忐忑的心情继续清理,发现该物体是黄金制品,上面刻有鱼纹和其他纹饰。随着清理加深,文物呈现出弯曲的形状,且整体越来越长。陈显丹立刻紧张起来,他猜想这可能是古蜀王的一条“金腰带”。他之所以有这个想法,是因为不久前,他在什邡发现了一条十二生肖的金腰带。

正是因为1、2号祭祀坑的发掘,让我们得以窥见古蜀文明的璀璨一角。如今三星堆博物馆内陈列的大多数重要文物,如青铜大立人、青铜神树、黄金面具、金杖等国宝级文物都出自这“两个祭祀坑”。

考古工作不止于发掘

与古蜀遗址中出土的其他人物脸型、嘴和所戴之帽完全不同,在发现的人物造型中,不论是青铜铸造,还是刻画在玉器上的人物均为方颐、大嘴,且两嘴角上挑或下勾。金杖上的人物刻像为圆脸,嘴呈微笑之形,头戴“玉冠”,应是一个身份极为特殊的人。金杖上呈现的人、鱼、鸟图案,像是“象形文字”,极可能代表的是古蜀君王。陈显丹猜测,古蜀世系表中所记的蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明等蜀王中,“鱼凫氏”正是这柄金杖的主人。因为金杖上刻的图案从左至右读下去,正好是“鱼凫王”3个字。

1986年,四川省考古工作队对三星堆开启新一轮的发掘。这次发掘规模空前,发掘面积1000多平方米,发掘人员也远超以往,除早期参与发掘工程的考古队员外,还有大量实习学生和各地区文管所干部。

用移液管移取50.00mL试液于300mL烧杯中,加20mL水,盖上表面皿,加热煮沸,加2滴硫酸(1+1),继续煮沸10min,静置1h。用慢速滤纸过滤,滤液收集于300mL烧杯中,用水洗烧杯5次、洗沉淀10次,控制滤液体积在100mL左右,弃去滤纸及沉淀,按1.3.1.1进行后续操作,记下读数V、V0。

陈显丹推测,新发现的祭祀坑来自三星堆第三、四期的过渡时期。4号祭祀坑目前推断属于商代晚期,比之前发现的1、2号祭祀坑要晚;这也意味着,这么多个祭祀坑不是一次性形成,有时间上的先后。新发掘的祭祀坑已出土黄金面具残片、鸟型金饰片、眼部有彩绘铜头像、巨青铜面具等重要文物500余件。其中,3号祭祀坑70厘米高的大口尊,4号祭祀坑焚烧过的象牙、丝绸制品残留物等,都是在1、2号祭祀坑里没有发现过的。

谈到古蜀文明,陈显丹表示,它不是在封闭的环境下形成。除之前1、2号祭祀坑出土的文物铜牌饰、玉戈、玉琮、封口盉、高柄豆外,此次发掘的铜罍、玉琮铜器纹饰、象牙残片上精美的云雷纹和羽毛纹微雕都能在中原地区找到祖型,这些都是古蜀文明与中原地区频繁交流的有力物证。这次三星堆遗址的新发现将丰富和深化人类对三星堆文化的认识,有助于加深人们对成都平原与其周边地区文化关系的认知。三星堆遗址考古成果充分体现了古蜀文化、长江文化对中华文明的重要贡献,它们是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证。学界对三星堆文化以及祭祀坑性质、文化内涵、断代研究等关键性问题,也将因此次发掘取得新的研究进展。

各企事业单位团委亮点纷呈,创意无限。中国石化青工委集聚系统内外优势资源,以青春石化微信、中国石化青年之声、142家企业青春系列微信矩阵等网络阵地为依托,着力建设“青春石化”新媒体平台,不断发出党政支持、青年喜欢、服务国家建设和企业发展的“好声音”,打造青年网络宣传和舆论工作新高地。截至目前,“青春石化”微信公众号关注人数12.2万,被评为中国能源企业“百强”微信号。

1986年,陈显丹(左)和陈德安(右)在三星堆遗址1号祭祀坑工作(陈显丹供图)

大量珍贵文物的发掘,只是考古工作的开始;种种谜题的破解、文明传奇的讲述,需要长时间踏踏实实地学术分析与研究。陈显丹介绍,下一步将继续对新祭祀坑开展精细考古发掘以及文物保护的多学科研究,并在祭祀坑的外围勘探发掘,把握祭祀区的整体格局、形成过程。

谈及发掘新祭祀坑之后的工作重点,陈显丹解释说:“首先围绕三星堆的祭祀区展开工作,看看周边还有没有其他坑,以及再找一找相关的宗庙、神庙和祭祀场所;其次打算寻找青铜器作坊、蜀王王陵以及三星堆城的城门和道路等,这些是遗址申遗必备要素。此外还会研究新祭祀坑和遗址、城墙、祭祀区等周边环境以及交通水系的关系。”

研究采用GF-1 WFV遥感影像,基于分区决策树面向对象分类方法,采用多尺度分割方法对预处理后的遥感影像进行分割处理,在得到一个个分割对象的前提下,对这些对象进行特征提取,然后利用决策树算法通过选择的训练样本建立决策树,根据建立的决策树,对图像中已经提取的对象的特征属性进行分类,最后生成分类结果图,得到黑龙江省旱地、水田分布图。

中华文明历史悠久、体量庞大,层出不穷的遗址与文物是考古人的幸事。考古是坚定文化自信、寻找文化认同必不可少的基础性工作,这不是一代人或几代人就能完成。就三星堆遗址来说,现在的研究发现不过是冰山一角,出土的器物几代人都难以修复完成。这将是一场看不见终点的接力赛,需要考古工作人员构建起带有中国特色与风格的考古学理论与方法,延续考古界“锲而不舍”精神,增强中国考古学在国际考古学界的影响力、话语权,让世界认识中华文明的辉煌成就。