切顶卸压无煤柱开采矿压显现特征分析

2022-01-21冯烜

冯 烜

(山西省地质矿产研究院,山西 太原 030001)

近年来,随着采煤技术的不断发展,传统留煤柱开采逐渐被无煤柱开采工艺所取代,切顶卸压无煤柱自成巷开采技术应运而生[1-4]。该技术在应用中,由于采取沿空留巷方式,为保障巷道围岩的稳定性,需对巷道矿压显现特征进行深入分析[5-6]。特别对于坚硬顶板条件,不同于复合顶板工作面沿空留巷矿压规律,受工作面上覆岩层分层垮落的扰动影响,坚硬顶板沿空留巷顶板压力大,巷道围岩变形量大,围岩控制难度大大增加,通过研究其矿压显现特征,可为现场留巷支护提供支撑[7-8]。本文以某煤矿切顶卸压无煤柱开采为工程背景,系统研究了该技术应用中矿压的显现特征,为矿山沿空留巷巷道施工与支护设计提供了指导。

1 工程概况

1.1 工作面情况

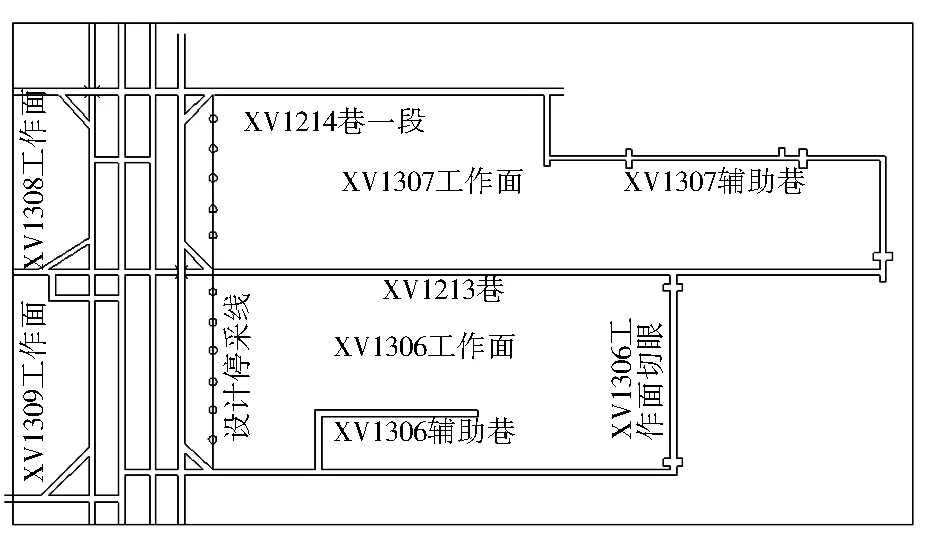

某矿XV1306工作面为主采工作面,标高978~964 m,工作面倾向长460 m,走向长230 m。煤层均厚2.3 m,倾角3~8°,巷道断面尺寸5.0 m×2.8 m,采用长壁式采煤方法,全部垮落法管理顶板。工作面间位置关系见图1。

图1 XV1306工作面及XV1213巷位置示意

1.2 巷道支护情况

该矿巷道顶板采用金属锚杆+锚索联合支护,两帮采用玻璃钢锚杆+塑料网联合支护。顶锚杆为左旋螺纹钢高强锚杆,间排距1.5 m×1.8 m;帮锚杆为玻璃钢锚杆,间排距0.9 m×1.8 m;锚索采用D15.24 mm×5 400 mm钢绞线锚索,钢板规格为300 mm×300 mm×16 mm,顶锚索排距5.4 m,一字型居巷中布置,支护形式,见图2。

图2 巷道支护方式(mm)

1.3 留巷危险性分析

通过对巷道顶板一定范围进行钻孔观测,得到顶板主要结构分区情况,见图3。可以看出,井下标尺0~50 m,巷道顶板灰岩约9 m;井下标尺100~200 m,巷道顶板灰岩厚度达到11~12 m;井下标尺250~450 m,巷道顶板灰岩厚度8~10 m。灰岩在5 m处存在明显的原生节理,节理由石英矿物充填胶结。

图3 巷道顶板结构分区

对于沿空留巷危险性可分为:0~80 m为初次来压冲击危险区,80~250 m为矿压显现强烈危险区,250~450 m为一般危险区。对于矿压显现强烈危险区,可能出现大面积悬顶情况,需对该区域采区顶板进行弱化及加强支护。

2 切顶卸压巷道变形分析

对于切顶卸压巷道变形分析,需掌握不同阶段覆岩破断对沿空巷的影响机制,进而准确了解围岩变形特性。煤层顶板存在多个关键层,工作面回采过程中,直接顶先断裂,此时沿空留巷初次来压;推进到一定程度后,次级关键层发生断裂,发生二次来压。不同阶段的来压步距与覆岩的垮落高度及巷道支撑作用密切相关。对于切顶卸压沿空留巷方式,巷道变形发展呈现不同特征,主要分为掘进变形、采前变形、掘巷渐次变形与变形稳定4个时期(图4)。

图4 沿空留巷围岩变形过程

受开挖扰动影响,巷道开掘过程中破坏了初始原岩应力,巷道内部应力集中显现,这是引起巷道变形的主要原因,随着应力完成重新分布,巷道变形发展趋于稳定,这一过程持续时间较短,位移变化不大,属于掘进变形期。受超前扰动影响,作业面前端支撑压力持续加大,围岩塑性区不断发展,变形速率增加,这一过程属于采前变形期。随着顶板多个关键层周期性破断,在滞后工作面一段距离内,巷道变形速率加剧,主要受巷内支护体承载能力的影响,随着与工作面距离的加大,扰动程度逐渐下降,变形速率渐次减小,受顶板岩层渐次破断的影响,这一时期顶板岩层破断离层加剧,对支护体造成较大冲击,易导致围岩失稳破坏,这一过程属于掘巷渐次变形期。随着主关键层的破断,顶板变形发展基本结束,沿空留巷的扰动应力源消散,巷道变形逐渐稳定,这一过程属于变形稳定期。

3 切顶卸压工作面矿压特征分析

3.1 监测点布置

为研究该矿工作面矿压特征,在适当位置设置14个支架压力监测站,根据支架压力的变化不同,将采场划分为卸压区与未卸压区两个区段进行分析,监测站布置情况见图5。4~14号支架位于卸压区,24~124号支架位于未卸压区。

图5 监测点布置

3.2 监测结果分析

根据监测结果,各支架最大压力及平均压力分布情况见图6,支架三维载荷变化见图7。

图7 支架压力变化三维图

随着回采工作面推进,直接顶初次来压步距约为35 m,周期来压步距约为15 m。对于卸压区,工作面最大压力约为30 MPa,平均压力约为17 MPa;未卸压区,对于工作面中间部位,支架压力较大,最大达37 MPa,平均压力达26 MPa,主要作用于24~94号支架之间。从切缝位置到工作面末端,支架平均压力呈“凸”型变化,中间受力突出,两端受力较小。

结果表明,切顶卸压影响主要作用于4~14号支架之间,随着直接顶的断裂,垮落矸石充填空区,在碎胀作用下,减小了空区侧顶板变形发展速率,缩短了顶板与矸石的接触时间,使沿空留巷段压力降低,保障了巷道的稳定。同时,切顶卸压可以有效切断顶板的应力传播路径,使应力集中向支架远端的实体煤层中传导,提高了支架的支撑效果,切顶卸压效果显著。

4 矿压显现数值模拟分析

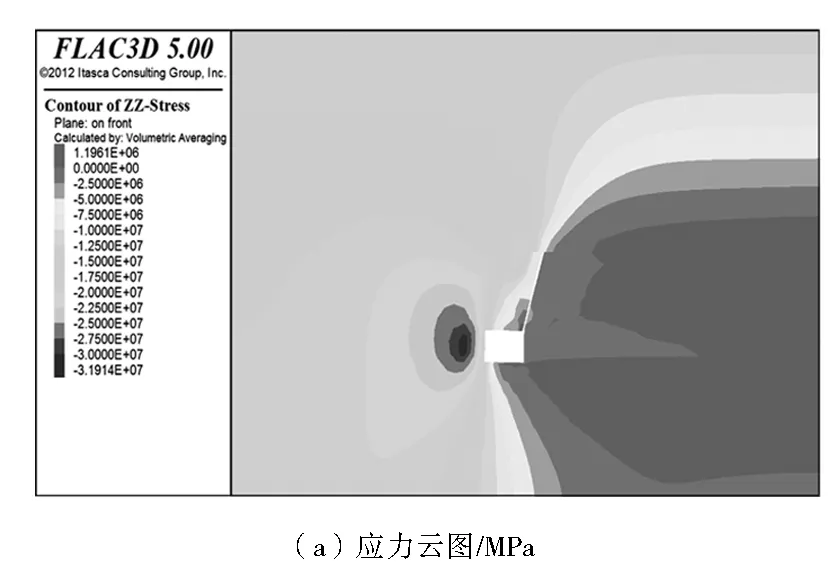

为进一步分析随着工作面推进对矿压变化情况的影响,模拟推进距离为160 m,切顶角度为20°,切顶高度为10 m。这里仅给出工作面推进后方20 m、60 m、100 m、120 m及160 m时的数值分析结果。工作面后方20 m处,巷道煤壁侧垂直应力最大值约为32 MPa,顶板累计沉降值达245 mm,此时顶板岩梁破断且运动剧烈,见图8。

图8 工作面后方20 m

工作面后60 m处,巷道煤壁侧垂直应力增加10 MPa,最高达42 MPa;顶板累计沉降值达300 mm,工作面基本顶岩梁仍然处于剧烈运动阶段,见图9。

图9 工作面后方60 m

工作面后方100 m处,巷道煤壁侧垂直应力增加14 MPa,最高达46 MPa;顶板下沉量约为26 mm,累计沉降值达326 mm,基本顶岩梁运动程度有所降低,见图10。

图10 工作面后方100 m

工作面后120 m处,巷道煤壁侧垂直应力增加2 MPa,最高达48 MPa;顶板下沉量约为4 mm,累计沉降值达330 mm,该阶段基本顶岩梁运动逐渐平稳,见图11。

图11 工作面后方120 m

工作面后160 m处,巷道煤壁侧垂直应力增加0.5 MPa,最高达48.5 MPa;顶板下沉量约为3 mm,累计沉降值达333 mm,垂直位移增幅显著降低,煤壁侧应力集中区逐渐向深部岩层发展,此阶段工作面基本顶岩梁垮落稳定,顶板上方岩梁运动主要受矿压影响,见图12。

图12 工作面后方160 m

煤壁侧最大应力及顶板累计沉降变化情况见图13。主要分为两个变化阶段:工作面滞后40~100 m范围内,煤壁侧应力与顶板累计沉降值显著增加,此阶段顶板岩梁运动剧烈,需要加强支护;滞后工作面100~160 m范围内,应力与累计沉降值变化趋于平稳,此阶段顶板岩梁运动逐渐稳定,所发生的轻微变形主要受高应力作用影响。

图13 煤壁侧最大应力与顶板累计沉降变化

5 结 语

1) 通过钻孔窥视,沿空留巷可分为初次来压冲击危险区、矿压显现强烈危险区及一般危险区,对于矿压显现强烈危险区,可能出现大面积悬顶情况,需进行采区顶板弱化及巷道加强支护。

2) 切顶卸压巷道变形发展呈现不同特征,主要分为掘进变形、采前变形、掘巷渐次变形与变形稳定4个时期,其中掘巷渐次变形阶段对巷道变形及支护影响最为严重,需要注意这一特征的发展。

3) 通过对工作面矿压进行现场监测,切顶卸压可以减小空区侧顶板变形发展速率,使应力集中向支架远端的实体煤层中传导,提高支架的支撑效果,保障巷道的稳定。

4) 通过数值分析随工作面推进矿压显现特征,工作面滞后40~100 m范围内,煤壁侧应力与顶板累计沉降值显著增加,此阶段顶板岩梁运动剧烈,需要加强支护;滞后工作面100~160 m范围内,岩梁运动趋于稳定,对巷道稳定性影响较小。