黄芪根腐病生防菌株的筛选鉴定及其防效评价

2022-01-20张爱梅李曦冉郭保民

张爱梅,李曦冉,郭保民,陈 鑫

(西北师范大学 生命科学学院,兰州 730070)

黄芪(Astragalus membranaceus)是黄芪属多年生草本豆科植物,以根入药[1-2],居于中国常用中药前列。《中华人民共和国药典》中记载黄芪具有补气升阳、生津养血和敛疮生肌等功效,可用于气虚乏力、食少便溏和中气下陷等症状[3]。近年来,由于黄芪的需求量持续增加[4],连作周期频繁缩短,连作面积不断增加,致使黄芪土传病害日益凸显,其中黄芪根腐病尤为突出,严重制约黄芪的品质和产量[5]。已有研究发现,黄芪根腐病致病菌主要为尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)和腐皮镰刀菌(Fusarium solaniun)[6]。目前,黄芪根腐病的防治有农业防治、化学防治和生物防治等方法[7]。传统农业防治成本高,实施困难;化学防治在短期内经济有效,但其在土壤及植物中容易形成残留,并引发病原菌抗药性的产生,长期使用还会引发环境问题;生物防治方法因其作用明显[8-9],有利于农业的可持续发展和生态环境的改善而越来越受到人们的重视[10],生物防治常可利用微生物及其代谢产物来达到生防目的。

微生物是一大类宝贵的生物资源,其分布广泛且种类繁多,植物内生细菌因长期与植物共存,并与宿主植物经过长期协同进化而形成互利共生的关系,是植物病害生物防治的天然资源菌[11]。现有研究表明,几乎所有的植物,甚至同一植物的不同组织及部位都存在着内生菌[12]。沙棘(Seabuckthorn)为胡颓子科沙棘属植物,可在贫瘠干旱及高寒环境生存,其根系发达,根部经固氮弗兰克氏菌侵染后能形成明显根瘤[13-14]。张爱梅等[14-15]前期研究发现,沙棘根瘤中除了共生固氮的弗兰克氏菌外,还定殖着其他内生细菌资源;且发现沙棘根瘤内生细菌能产生抑菌活性物质,对黄瓜枯萎病具有抑制作用。根瘤内生细菌相对于植物其他组织部位的内生细菌而言,其对土壤的适应性更强,用于土传性病害的生物防治更具优势[16]。因此,本研究以25株具有抑菌性能的沙棘根瘤内生细菌为材料,筛选抗黄芪根腐病病原真菌的菌株,并进行黄芪盆栽防治试验,以综合评价生防细菌的抑菌及生防效果,为黄芪根腐病的生物防治提供菌种资源和理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试菌株 前期分离筛选得到具有抑菌性能的中国沙棘根瘤内生细菌25株。供试黄芪根腐病病原真菌4株,腐皮镰刀菌(F.solaniun)G2和G3,尖孢镰刀菌(F.oxysporum)G5和G6。1.1.2 培养基 牛肉膏蛋白胨培养基:用于内生细菌的活化培养;马铃薯琼脂培养基(PDA):用于生防菌株的筛选;营养肉汤培养基(NB):用于生防菌发酵液的制备;马铃薯葡萄糖液体培养基(PD):用于病原菌发酵液的制备。

1.2 方法

1.2.1 黄芪根腐病生防内生细菌初筛与复筛黄芪根腐病生防内生细菌初筛采用平板对峙法,参照Akowuah等[17]的方法进行。对初筛后抑菌率较高的5株内生细菌进行复筛,方法与初筛相同。

抑菌率=(对照菌落直径-处理菌落直径)/对照菌落直径×100%[18]。

1.2.2 沙棘根瘤内生细菌鉴定参考 参照文献[19],根据菌落及显微形态特征进行形态学初步鉴定,对筛选得到的抑菌性能较好的内生细菌菌株进行产气、淀粉水解等生理生化试验。内生细菌DNA的提取参照张爱梅等[20]的方法进行,对提取的DNA进行PCR扩增,PCR产物经10 g·L-1琼脂糖凝胶电泳检测合格后,送北京奥科鼎盛生物科技有限公司测序。所得序列提交NCBI数据库进行BLAST同源性比对,用MEGA 7.0软件进行同源性分析,以邻接法[21]构建系统发育树。

1.2.3 内生细菌对黄芪根腐病防治效果的盆栽试验 参照郑豆豆等[22]的方法,略作修改。试验设3种处理:(1)移苗后只接无菌水,做对照;(2)移苗19 d后,接种病原菌;(3)移苗19 d后,先接种病原菌;再培养16 d后,接种生防菌。盆栽时每盆移载黄芪幼苗5株,每个处理重复3次。用灌根法接种,接种液量为5 m L。接种的病原菌G5于28℃、180 r·min-1的PD培养 基中培 养5 d,孢子浓度调至1.0×106CFU·L-1。黄芪幼苗生长至55 d后取样调查,参照病害分级标准[22]统计发病程度,按下列公式计算发病率、病情指数、防治效果。

发病率=发病植株总数/调查总株数×100%

病情指数=∑(病级株数×代表值)/(总株数×最高病级代表值)×100%

防控效果=(对照病情指数-病情指数)/对照病情指数×100%

1.3 数据分析

采用SPSS 22.0软件进行数据统计分析,用Origin 7.5和MEGA 7.0软件绘图。

2 结果与分析

2.1 黄芪根腐病生防内生细菌初筛

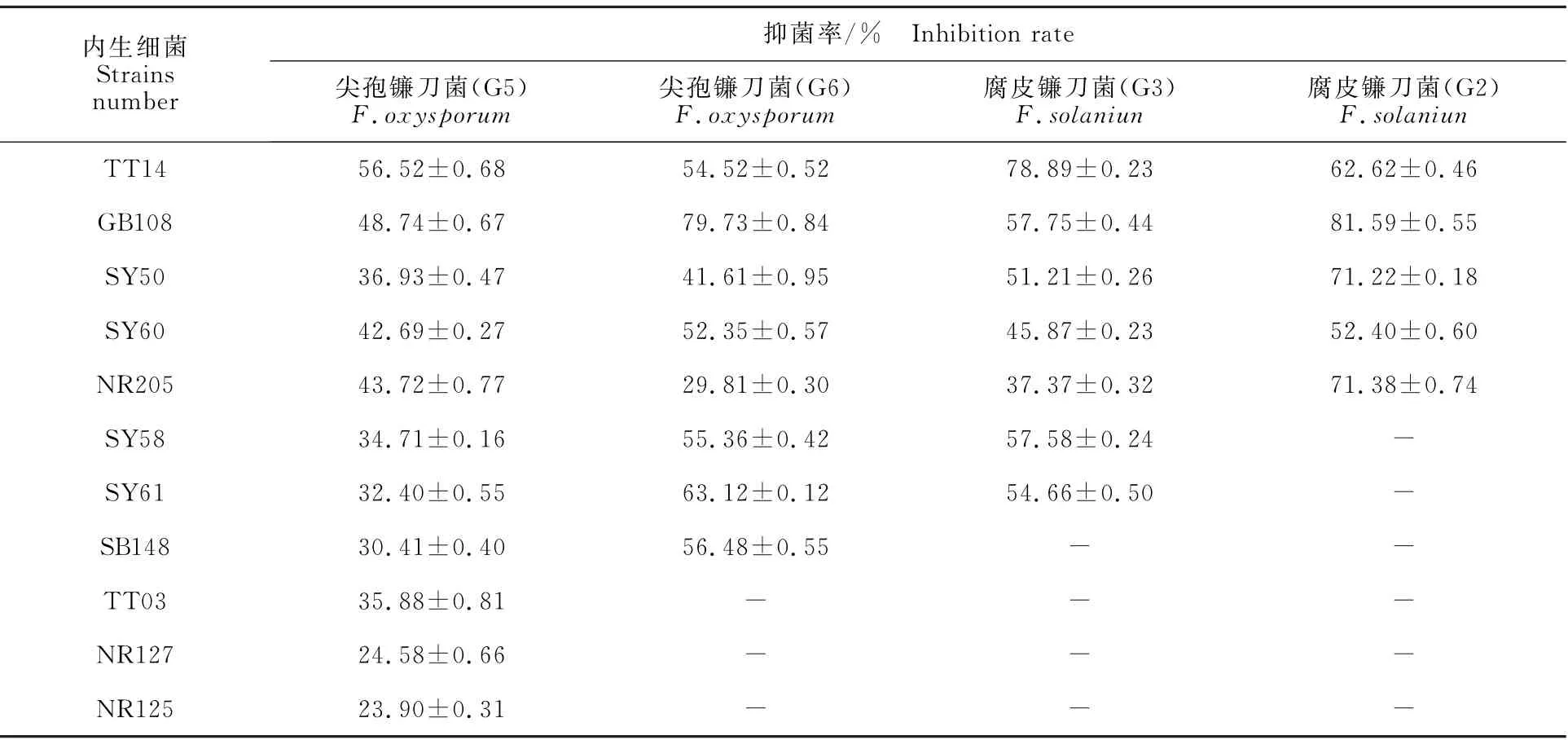

从25株具抑菌性的沙棘根瘤内生细菌中,筛选到11株对黄芪根腐病病原真菌具有抑制效果的内生细菌(表1),11株均能抑制G5的生长,9株可抑制G6的生长,7株对G3有抑制效果,5株对G2有抑制效果。从初筛结果可以看出,TT14、GB108、SY50、SY60和NR205对供试的4株黄芪根腐病病原真菌均具有较好的抑制 效果。

表1 内生细菌对4种供试病原真菌的抑菌率Table1 Antagonism of endophytic bacteria to four indicating pathogen fungus

由图1可见,菌株TT14对供试病原菌G5和G3的抑制效果最强,抑菌率分别为56.52%和78.89%;菌株GB108对G2和G6的抑制效果最强,抑菌率分别为81.59%和79.93%。

2.2 黄芪根腐病生防内生细菌复筛

复筛结果(图2)显示,5株内生细菌对供试黄芪根腐病病原菌均有较好的抑制效果。其中,菌株TT14对供试病原菌G5、G6、G3和G2的抑制效果相对较高,抑菌率分别达到55.27%、57.19%、74.98%和61.23%。

复筛与初筛抑菌率结果相近,说明内生细菌对黄芪根腐病的抑制效果稳定。菌株TT14的整体抑制效果最佳,对4株供试病原菌的抑菌率均在55.27%以上,故将菌株TT14作为后续研究的供试生防菌株。

2.3 生防菌株鉴定

2.3.1 形态鉴定 将菌株TT14于牛肉膏蛋白胨培养基上培养后观察可见,菌落形状不规则,扁平,直径为2 mm,呈乳白色不透明,菌落表面光滑、湿润,边缘呈波状。镜检观察其为G+菌,细胞呈短杆状,有芽孢(图3)。

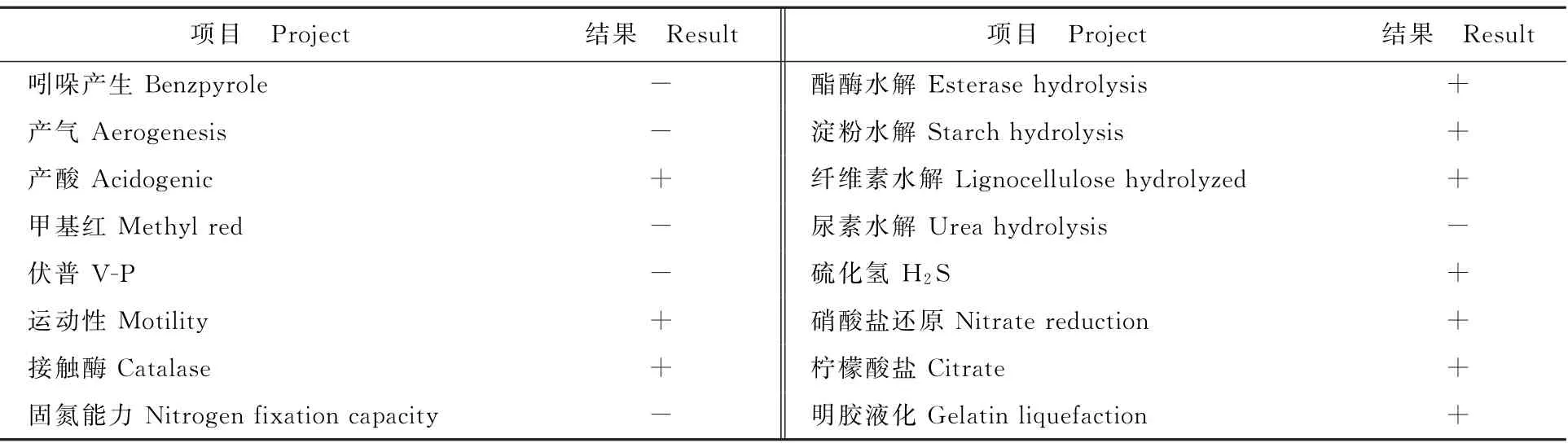

2.3.2 生理生化鉴定 生理生化反应结果的测定以实验室保存的模式菌株大肠杆菌和枯草芽孢杆菌为对照,菌株TT14生理生化鉴定结果见表2。菌株TT14的产酸、运动性、接触酶、酯酶反应均显阳性,能利用淀粉、纤维素、硫化氢、硝酸盐、柠檬酸和明胶;产气、甲基红和V-P反应为阴性,不产吲哚乙酸,无固氮能力。结合形态特征,初步鉴定菌株TT14为特基拉芽孢杆菌(Bacillus tequilensis)。

表2 菌株TT14部分生理生化试验结果Table2 Physiological and biochemical test results of strain TT14

2.3.3 分子鉴定 对生防细菌TT14的16S r RNA基因扩增产物测序,测得其16S r RNA基因序列长度为1 450 bp左右。将该序列提交至NCBI进行比对,并选取相似性高的序列,运用MEGA 7.0软件中的Neighbor-Joining分析方法构建系统发育树(图4)。结果显示,菌株TT14与Bacillus tequilensis(NR 104919.1)位于同一分支,其聚类支持强度为88%,结合其形态特征及生理生化试验结果,将菌株TT14鉴定为特基拉芽孢杆菌(Bacillus tequilensis)。

2.4 菌株TT14对黄芪根腐病防治效果的盆栽试验结果

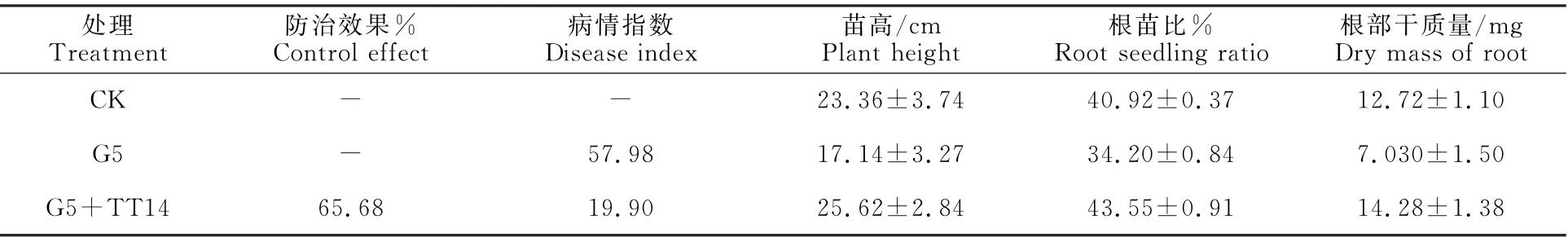

盆栽试验表明,生防细菌TT14对黄芪幼苗的生长有明显影响。接种菌株TT14菌液第12天时,黄芪幼苗生长情况较只接病原菌的黄芪幼苗的株高和叶片均表现出一定程度的差异,至第20天时差异显著,黄芪生长状况如图5所示。从结果可知,接种菌株TT14的黄芪幼苗,平均苗高达25.62 cm,且根部呈淡黄色,有侧根,叶片浓密呈深绿色;只接病原菌的黄芪幼苗,平均苗高为17.14 cm,根部略微发红,基本无侧根,叶片稀疏且颜色发黄。

防效试验结果表明,只接种病原菌时,黄芪幼苗病情指数为57.98;先接病原菌,再接种生防细菌TT14时,黄芪幼苗病情指数下降为19.90。可见,先接病原菌,再接种生防细菌TT14时,黄芪幼苗根腐病病情指数及发病率较只接病原菌时分别降低42.86%和38.08%。生防细菌TT14接种第20天时,其对黄芪根腐病的防治效果如表3所示,结果表明,菌株TT14对黄芪根腐病的防效达到65.68%,相比只接种黄芪根腐病病原菌的黄芪幼苗,起到较好的防控效果。试验还发现,接种TT14后的黄芪幼苗平均根苗比及根部干质量分别为43.55%和14.28 mg,较只接病原的黄芪幼苗分别提高8.52%和50.77%,比空白对照组的黄芪幼苗分别提高1.94%和12.26%。这表明,生防细菌TT14对黄芪根腐病有显著的生防效果。

表3 菌株TT14对黄芪根腐病的生防效果Table3 Biological control effect of strain TT14 on Astragalus root rot

3 讨论

本研究的初筛和复筛结果显示,生防细菌TT14对供试的4株黄芪根腐病病原菌均有较好且相对稳定的抑制效果,初筛抑菌率达54.52%以上,复筛抑菌率均在55.27%以上。盆栽试验发现,菌株TT14对黄芪根腐病有明显的防治效果,接种菌株TT14后,黄芪幼苗的防治效果达65.68%。这说明,生防细菌TT14对黄芪根腐病有一定控制效果。

黄芪根腐病是影响黄芪生长的一种主要病害,许多研究者开展过黄芪根腐病的微生物防治研究,腾艳萍等[23]利用3株木霉菌对黄芪根腐病菌的最高抑菌率达75%,但发现病原菌与木霉菌存在生长竞争;高芬等[24]用黄芪根际促生菌防治黄芪根腐病时,最高抑菌率仅为40.85%。说明生防微生物来源不同,抑菌效果也不一样。本研究采用来源于中国沙棘根瘤的内生细菌,其对供试4株病原菌的抑菌率为55.27%~74.98%,其生防效果显著,原因可能是植物内生细菌可产生抗生素、细菌素、溶菌酶、超氧化物歧化酶、生物碱等多种代谢产物,抑制或杀死病原菌[25-26]。植物内生细菌因其生境特殊,并与植物长期共存,是一大类有应用潜力的微生物资源,已有学者利用植物内生细菌进行辣椒根腐病[27]、小麦根腐病[28]、番瓜根腐病[29]等常见根腐病的防治研究。

本研究筛选得到的生防细菌TT14,经鉴定其为特基拉芽孢杆菌(B.tequilensis)。特基拉芽孢杆菌在生防领域的研究,已有学者开展过相关的工作,Bhattacharya等[30]发现特基拉芽孢杆菌对F.oxysporum有较好的抑制效果,但抑菌机理尚不明确。可能是因为特基拉芽孢杆菌繁殖速度快,抗逆性强[30],且其产生的脂肽生物表面活性剂,对浮游细胞和生物膜上附着的固有细胞具有杀菌活性;或是特基拉芽孢杆菌产生的促进生物膜形成的表面活性剂[31],加速占领生存空间,提高代谢化合物的利用,从而阻碍病原菌菌丝的生长[32],也可能是多种物质之间协同作用的效应。但拮抗细菌TT14的抑菌机理仍需深入研究。

盆栽试验表明,接种生防细菌TT14的黄芪幼苗株高比仅接病原菌的平均高8.48 cm,且侧根浓密,叶片繁茂,根部干质量增加,其原因可能是TT14产生的抗菌类物质抑制了病原菌对宿主植物的侵害,或者通过竞争生态位和营养来抑制植物病原菌的侵染和生长[33];此外接种生防细菌TT14的黄芪幼苗株高比空白对照组平均高2.26 cm,根苗比和根部干质量也分别提高1.94%和12.26%,这表明TT14可以促进黄芪幼苗的生长,具有一定促生作用。杨镇等[34]、Mohanty等[35]研究发现植物内生细菌能产生植物激素,促进宿主植物的生长,同时还可促进宿主植物对氮、磷、钾、铁等营养物质的吸收。盆栽试验还发现,菌株TT14对黄芪根腐病有明显的防治效果,接种菌株TT14后,黄芪幼苗的防控效果达65.68%,病情指数下降至19.90。辛中尧等[36]利用枯草芽孢杆菌B1和B2防治黄芪根腐病,其防治效果为50.77%,低于本研究的结果,其原因可能是前者为大田试验,后者为盆栽试验,二者试验环境不同所致。

本研究已经验证生防细菌TT14在盆栽试验中有良好的生防效果,但在田间环境下,栽培条件、自然环境、微生态环境及内生菌形态稳定性等多种因素都会影响内生菌生防作用的发挥。有学者研究发现,多数内生细菌在实验室培养条件下抑菌效果明显,但在田间环境中,植物内生菌生防效果不稳定[37-38]。植物本身就是一种复杂的微生态系统,内生菌生活在其中,其生防作用的发挥受到多种因素制约。其中最重要的两个因素为内生菌的生防机制和转运及内生菌在植物体内的数量[25]。因此在后续研究中仍需在不同条件下进行大田防治试验,进一步探究生防内生细菌在田间的定殖能力、促生能力和综合防治能力,以期为黄芪根腐病的生物防治提供菌种资源。