SLC及其受体CCR7与Ⅰ期非小细胞肺癌淋巴结微转移的相关性*

2022-01-20裴艳志聂美楠姜腾蛟王晓强李春磊路通朱晓峰邹志田

裴艳志 聂美楠 姜腾蛟 王晓强 李春磊 路通 朱晓峰 邹志田

(佳木斯大学附属第一医院 1.胸外科; 2.病理科,黑龙江 佳木斯 154007)

早期非小细胞肺癌(Non-small cell lung cancer,NSCLC)是肺癌中预后较好的一类,但其切除后复发率高达30%左右,对患者远期生存造成了不利影响[1-2]。目前临床上对于NSCLC行根治术后的淋巴结检测发现部分患者淋巴结中存在有单个或直径小于0.2 mm的癌细胞簇,而此类患者术后复发的几率显著较大,说明微转移对于患者预后具有显著的相关性[3]。由于微转移是较少的癌细胞转移后造成,故极易被正常组织细胞覆盖,通过影像学及实验室检查很难对其进行诊断,故目前临床上通过PCR及免疫组化法对相关标记物的检测成为NSCLC的主要诊断方式[4-5]。溶质载体(Solute carrier,SLC)家族是负责人体细胞膜内外氨基酸、核苷酸、糖及无机离子转运的重要载体,对于细胞分裂及正常生理活动具有显著的影响,以往研究提示,SLC家族中的SLC7A11与部分恶性肿瘤的转移、耐药及凋亡等活动过程显著相关[6]。而趋化因子受体7(Chemokine receptor 7,CCR7)作为激活细胞免疫的重要介质,在NSCLC发生和发展过程中具有至关重要的作用,同时作为SLC家族的高亲和度受体,CCR7与SLC之间存在互相影响的情况[7]。目前国内外将上述两个因素用于预测Ⅰ期NSCLC淋巴结微转移的相关研究较少,故开展本研究,旨在进一步完善早期NSCLC病情的评估,为制定临床治疗方案打下良好基础。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年1月~2020年3月于我院就诊的I期NSCLC患者。纳入标准:①符合《中华医学会肺癌临床诊疗指南(2018版)》中对于Ⅰ期NSCLC诊断的相关标准[8]。②患者均达到手术切除指征并耐受手术。③患者依从性较好且知情同意并接受完整的疗程。排除标准:①伴有除NSCLC外的其他恶性肿瘤疾病。②既往NSCLC手术或治疗史。③严重的器官功能障碍。④近期肺部炎症或全身性感染性疾病。⑤1月内抗生素使用史。⑥营养状态正常。符合上述标准并与患者签订知情同意书后共计纳入患者127例。其中,患者平均(53.47±11.29)岁;男性89例,女性38例;ⅠA1期33例,ⅠA2期42例,ⅠA3期24例,ⅠB期28例。按照淋巴结微转移情况分为对照组(n=92)与转移组(n=35)两组。

1.2 方法

1.2.1 手术治疗方案 所有患者入院后均行常规检查,并通过影像学检查资料确定手术方案,择期行NSCLC根治术并按照《中华医学会肺癌临床诊疗指南(2018版)》[8]中相关标准进行淋巴结清扫,术后切除肺组织及淋巴结送活检。

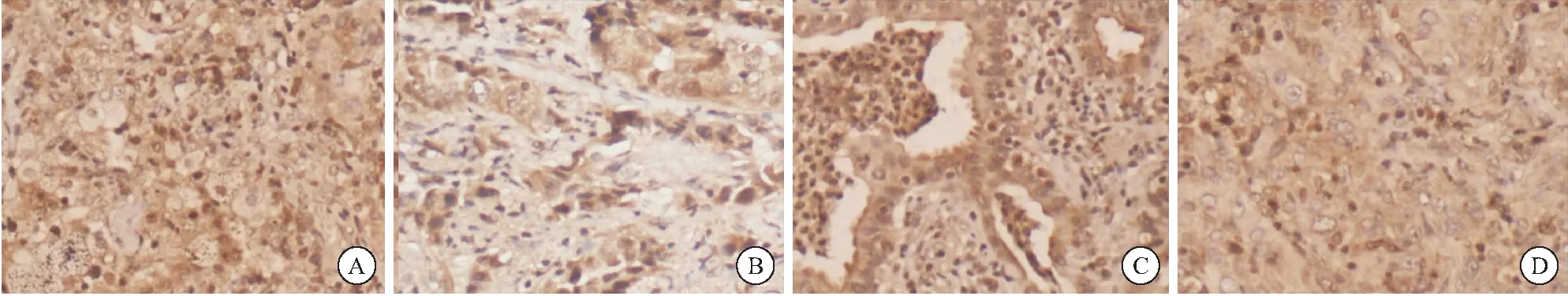

1.2.2 病灶组织免疫组化分析 收集的组织标本均经 10% 中性福尔马林固定,石蜡包埋,4 μm 厚切片,HE染色。免疫组化染色采用EnVision两步法,一抗选用SLC7A11及CCR7,二抗选用HRP标记聚合物。具体操作步骤严格按试剂盒说明书进行,每张切片均设阳、阴性对照,见图1。

图1 典型免疫组化图片

1.2.3 蛋白表达评分 由两名有经验的病理医师采用双盲法阅片,以肿瘤细胞有定位准确、染色清晰的黄色颗粒为阳性。按照阳性细胞所占百分数与染色强度分别评分,两项分数相乘得到抗体表达水平评分,以此作为阳性判定标准[9]。阳性细胞百分数:<10%为0分,10%~25%为1分,26%~50%为2分,51%~75%为3分,>75%为4分。染色强度:无阳性染色为0分,浅黄色为1分,黄色为2分,棕黄色为3分。抗体表达水平评分0~1分为(-),2~4分为(+),6~8分为(++),9~12分为(+++)。

1.3 观察指标及评判标准

1.3.1 微淋巴结转移评价标准 根据患者术中淋巴结清扫送检后细胞检查结果,参照美国癌症联合委员会(American Joint Committee on Cancer,AJCC)的诊断标准:在常规病理检查阴性的淋巴结中检测到单个肿瘤细胞或肿瘤细胞团的最大直径<0.2 mm[10]。

1.3.2 临床资料收集 收集患者年龄、性别构成、吸烟史及基础疾病。

1.3.3 实验室检查资料收集 病灶内SLC7A11及CCR7的免疫组化结果、病理分型、分化程度。

1.3.4 影像学检查资料收集 病灶直径、病灶位置、肿瘤类型、受累部位、磨玻璃样影及PET/CT检查结果(SUVmax及TLG)。

1.4 统计学分析 数据采用SPSS 25.0软件进行统计学分析,计数资料采用n(%)表示,采用2检验比较组间差异,等级资料采用等级资料比较采用Wilcoxon符号秩和检验,理论频数<1采用Fisher确切概率检验;计量资料以均数±标准差表示,采用独立样本t检验;采用二元Logistic回归分析 SLC及CCR7与I期非小细胞肺癌淋巴结微转移之间的相关性;采用ROC曲线分析SLC及CCR7对I期非小细胞肺癌淋巴结微转移的预测性,并计算曲线下面积(Area under the curve,AUC),P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 影响NSCLC微淋巴结转移的单因素分析 两组患者SLC7A11及CCR7表达水平存在显著差异(P<0.05),见表1。

表1 影响NSCLC微淋巴结转移的单因素分析[n(×10-2)]

2.2 影响NSCLC微淋巴结转移的单因素分析 转移组患者病灶直径、支气管受累及TLG显著高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 影响NSCLC微淋巴结转移的单因素分析[n(×10-2)]

2.3 影响NSCLC微淋巴结转移的Logistic回归分析 根据单因素分析结果,将淋巴结微转移情况作为因变量(1=是,0=否);将单因素分析存在差异的项目作为自变量(表3)进行二元Logistic回归分析,结果显示:病灶直径(OR=49.254,95%CI=11.062~507.604)是影响NSCLC淋巴结微转移的独立危险因素(P<0.05);SLC7A11(OR=8.622)及CCR7(OR=8.709)表达水平是影响NSCLC淋巴结微转移的独立因素,其中相较于SLC7A11表达“+++”,表达“-”

表3 影响NSCLC微淋巴结转移的Logistic回归分析赋值

(OR=0.053,95%CI=0.006~0.494)、是影响NSCLC淋巴结微转移的保护因素;而相较于CCR7表达“+++”,表达“-”(OR=0.051,95%CI=0.007~0.404)是影响NSCLC淋巴结微转移的保护因素(P<0.05),见表4。

表4 影响NSCLC微淋巴结转移的Logistic回归分析

2.4 SLC7A11及CCR7表达水平对NSCLC患者淋巴结微转移的预测性分析 通过ROC曲线分析SLC7A11、CCR7及联合诊断对NSCLC微淋巴结转移诊断效能之间的差异,结果显示SLC7A11、CCR7及联合诊断NSCLC淋巴结微转移具有较好的检测价值(均P<0.05),见表5、图2。分析3种检测方式对于NSCLC患者淋巴结微转移的预测效能结果显示,联合检测特异度显著高于 SLC7A11及CCR7单独检测(2=7.292,15.125;均P<0.01),见表6。

表5 SLC7A11及CCR7表达水平对NSCLC患者淋巴结微转移的预测性分析

表6 SLC7A11及CCR7表达水平及联合检测对NSCLC患者淋巴结微转移的诊断的效能(×10-2)

图2 SLC7A11及CCR7表达水平对NSCLC患者淋巴结微转移的ROC曲线

3 讨论

早期NSCLC患者通过手术及有效的放化疗可以显著提升5年内生存率,但是相关研究显示,判断患者淋巴结微转移情况对于患者手术方案及术后放化疗方案具有至关重要的作用[11-12]。对于NSCLC发生微小淋巴结转移进行病理诊断是目前临床中的金标准,但是寻找被癌细胞侵犯的微小淋巴结难度较大,通过影像学、穿刺活检等检出率相对较低,这给目前NSCLC微小淋巴结转移的诊断带来了极大的困难。既往对于患者淋巴结微转移通常采用癌灶部位免疫组化标记物进行了大量研究,提出角细胞蛋白及其抗体在NSCLC细胞中表达异常且可以作为淋巴结微转移的预测指标[13]。但也有研究提出免疫组化检测方式的敏感度高,但特异度相对较低,其主要原因与标记物的特异度有显著关系,故需要寻找新的免疫组化标记物,提升预测的可靠程度[14]。

本研究中,共计35例患者发生了微小淋巴结转移,发生率为27.5%,这一结果与黄斌等[15]研究中的26.7%相近,说明微小淋巴结转移在NSCLC患者中属于较为常见的转移方式。SLC是体内重要的基因家族,其包含大约 60 多个亚型,主要参与体内转运蛋白的编码,而其中的SLC7是参与氨基酸转运的重要介质。SLC7A11基因作为SLC7中重要成员,在人体脑、肝等重要组织及巨噬细胞、淋巴细胞等免疫系统重要细胞中均有表达[16-17]。而其编码的SLC7A11蛋白与 SLC3A2组成胱氨酸/谷氨酸反转运体,是细胞活动的重要参与因素[18]。本研究结果显示,SLC7A11与NSCLC淋巴结微转移有显著的关系。通过动物实验结果显示,通过抑制SLC7A11表达可调节caveolin-1/β-catenin通路,进而增强肿瘤细胞间的黏附,削弱细胞-细胞外基质的黏附,促使NSCLC肿瘤细胞局限于原发灶,降低其扩散或侵袭力[19-20]。同时当癌细胞出现葡萄糖耗竭时可通过 ATF4 和 NRF2 转录因子诱导 SLC7A11 表达来促使NSCLC细胞葡萄糖缺乏条件下的癌细胞存活,进而满足NSCLC细胞在缺乏营养条件下的分裂复制,故抑制SLC7A11表达的基因可以进一步阻断癌细胞分裂复制能力,降低其侵袭度[21]。通过以上研究能看出,SLC7A11高表达可以增强NSCLC细胞的侵袭转移能力,故其与NSLCLC细胞微淋巴结转移显著相关。而Zhang等[22]的研究提出,作为SLC受体的CCR7其主要作用在激活局部的免疫反应,促进巨噬细胞、淋巴细胞等异常表达,在SLC7A11异常表达激活CCR7后会导致局部炎性反应加重,从而导致血管及淋巴管通透性增加,达到促进癌细胞转移的可能性,而本研究中也得出了CCR7表达量与NSCLC淋巴结微转移显著相关的结论。同时Pu等[23]研究中提出,作为CCR7配体的CCL21在人体的淋巴管内皮细胞内高表达,故推测NSCLC细胞中CCR7高表达时受到淋巴管内CCL21吸引可能是特异性介导NSCLC淋巴结转移的重要因素。本研究中还指出,肿瘤直径、支气管受累及TLG与NSCLC患者微淋巴结转移有关,其中肿瘤直径与疾病分期显著相关,瘤体较大患者其病程时间及癌细胞分裂情况相对较重,故发生微转移的可能性也相对较大;其次支气管上具有淋巴管及淋巴结等系统,当癌细胞侵犯支气管时可能通过侵犯淋巴结及淋巴管从而导致淋巴结微转移;而TLG是反应病灶糖酵解的重要指标,在Hensley等[24]研究中显示,糖酵解是NSCLC细胞分裂的能量主要提供途径,TLG高意味着患者局部NSCLC细胞分裂活跃,故发生淋巴结微转移的可能性也显著上升。

通过多因素分析结果却将支气管受累及TLG排除NSCLC微淋巴结转移的独立影响因素,可能有以下原因:①由于本次纳入为Ⅰ期NSCLC患者,发生淋巴结转移的可能性相对较小,同时局部糖酵情况解受到机体调节影响因素较多,故削弱了上述两个指标与NSCLC微淋巴结转移的相关性。②本次纳入样本量相对较少,结果出现偏倚的可能性较大。而结果中作为NSCLC微淋巴结转移的独立影响因素的SLC7A11及CCR7表达水再次证实了上述两组指标与NSCLC微淋巴结转移的相关度较高,可以作为预测微淋巴结转移的指标。但在之后建立ROC曲线后发现,两者特异度均低于80%,结合之前研究中提出目前临床上需要提升检测特异性的要求,对两者进行并联后再次对NSCLC患者淋巴结微转移进行预测,结果将检测特异度提升至91.25%,达到了预期的实验目标。但联合检测并未进一步提升检测的敏感度,故在今后的研究中可以结合以往常用的PCR及免疫组化指标进行预测,进一步完善对NSCLC患者微淋巴结转移的预测效能。

4 结论

SLC家族的中SLC7A11及其受体CCR7与NSCLC患者微淋巴结转移显著相关,通过两者联合检测还能有效提升NSCLC患者微淋巴结转移预测特异度,但将其应用于NSCLC临床诊断尚需要更多研究予以充分验证。

至谢:佳木斯大学公共卫生学院张紫萱老师在统计学方面给予的帮助和指导。