鸟巢蕨孢子体试管外诱导与移栽基质筛选

2022-01-19杜高齐胡本湘

杜高齐,孟 静,胡本湘,何 俊,许 彬

(1. 云南农业大学园林园艺学院,云南 昆明 650201;2.中国科学院昆明植物研究所,云南 昆明 650201)

鸟巢蕨(Asplenium nidus),又名巢蕨、山苏花、王冠蕨,为铁角蕨科巢蕨属多年生常绿蕨类植物[1],株形奇特,叶色翠绿有光泽,是优良的园林景观植物、室内盆栽植物、插花叶材料,市场需求很大[2],有研究显示其食用和药用价值也很高[3]。

孢子繁殖是蕨类植物繁殖的重要方式[4],具有取材少、繁殖系数大、成苗量大、扩繁快速的优点。然而,不同种蕨类植物的孢子繁殖具有一定差异,在现实生产中难以一一掌握所有种类的孢子繁殖规律,因此这种繁殖方式不利于资源蕨类植物的高效率开发应用。而原叶体诱导孢子体是蕨类植物繁殖的有效方 式[5],对于一些无孢子或孢子量少、孢子不育的杂交种以及孢子繁殖困难的种类尤为适宜[6]。原叶体诱导孢子体主要有试管内和试管外2种诱导方式,但是试管内诱导孢子体较难,几乎无孢子体产生。试管外诱导孢子体的研究中发现,不同诱导剂的诱导效果不同,1 g/L KH2PO4的诱导效果最佳[7-8]。

基质主要通过营养供给、通气状况等影响蕨类植物的孢子萌发、配子体和孢子体的生长发育[9]。试管外诱导蕨类植物孢子体的基质要求疏松透气、保水保肥、不含有害物和杂草种子。王阳[5]发现在常规条件下以对开蕨0.5 cm原叶体进行孢子体诱导试验,草炭是最适诱导基质。赵玉安等[10]的研究表明,草炭与珍珠岩按体积比3∶1混合制成的基质最适宜鸟巢蕨孢子体诱导。移栽基质对鸟巢蕨孢子体种苗质量有很较大影响。吴士彬等[11]的研究显示,鸟巢蕨孢子体的最适移栽基质为草炭、珍珠岩、蛭石按体积比3∶1∶1混合。

试验以鸟巢蕨组培原叶体为材料,研究不同直径大小的原叶体块以及不同基质对鸟巢蕨试管外孢子体诱导的影响,并对移栽基质进行了筛选,旨在为鸟巢蕨工厂化育苗提供理论和技术支持,为其商业化、规模化生产提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以经鸟巢蕨孢子无菌萌发、组织培养得到的原叶体为试验材料,于2018年11月至2019年3月在实验室和大棚中进行孢子体诱导及栽培试验。

1.2 试验方法

1.2.1 不同大小原叶体块诱导孢子体为探讨原叶体块大小对孢子体诱导效果的影响,根据原叶体切割直径大小设3个处理(分别为2.0、1.0、0.5 cm),将原叶体块插入以草炭为基质的9 cm培养皿中;每个处理重复6次,原叶体直径2.0 cm的处理每个培养皿种植5块,共30块;直径1.0 cm的处理种10块,共60块;直径0.5 cm的处理种20块,共120块;放入人工气候箱中培养,湿度保持在80%以上,温度保持在25℃,每2 d喷一次1 g/L KH2PO4。当分化出孢子体时开始计数,每隔5 d统计一次诱导情况,40 d后培养结束,统计孢子体诱导及坏死情况。

1.2.2 孢子体试管外诱导基质筛选孢子体诱导基质配方设置7个处理,分别为:A1,草炭;A2,珍珠岩、椰糠按1∶1比例(体积比,下同)混合;A3 ,椰糠;A4,蛭石;A5,草炭、珍珠岩按1∶1比例混合;A6,草炭、蛭石按1∶1比例混合;A7,河沙。基质用0.5 g/L的多菌灵溶液浸透消毒处理后备用。将原叶体洗净切成1.0 cm的小块,放入装有基质的9 cm培养皿中培养,每个培养皿中放10块,每个处理重复5次,培养条件同上。当分化出孢子体时开始计数,每隔5 d统计一次诱导情况,40 d后培养结束,统计孢子体诱导及坏死情况,按公式(1)、(2)计算孢子体诱导率、坏死率。

1.2.3 移栽基质筛选孢子体移栽基质配方设置5个处理,分别为:B1,椰糠;B2,珍珠岩、草炭按1∶1比例混合;B3,草炭;B4,珍珠岩、椰糠 按1∶1比例混合;B5,草炭、蛭石、珍珠岩按2∶1∶1的比例混合。将诱导出孢子体的原叶体块取出放入温室中,5 d后移栽入消毒后的基质(消毒处理同上)。移栽时将孢子体植株从原叶体上分离,洗净,栽入带有基质的24孔穴盘中,放入育苗箱中保湿培养,30 d后统计成活率;每个处理栽植10株,每个处理重复5次。成活后每个处理随机选取10株测量孢子体株高、叶片数、平均叶面积(每株取最大叶片测面积)、冠幅(植株长×植株宽),每隔5 d统计一次,60 d培养结束。

1.3 数据分析处理

试验参考王春荣等[12]方法,根据叶片数、株高、冠幅、叶面积、成活率5个指标在不同基质中的表现将鸟巢蕨各项指标排序,各项指标的影响均设定为1,按排序进行打分,规定第一名5分,第二名4分,依次类推,最后一名1分,再计算各处理总分值,进行综合评判,得分最高的基质为最适基质配比。试验数据采用Excel 2016软件和DPS 7.05数据处理系统进行处理。

2 结果与分析

2.1 原叶体块直径对鸟巢蕨孢子体诱导的影响

培养40 d后,不同直径原叶体块诱导的鸟巢蕨孢子体株数及坏死率如图1所示,孢子体在试管外诱导时,3种直径的原叶体块均能诱导出孢子体,随着原叶体块直径的增加,诱导效果显著提升,但坏死率也随之增加;直径为2.0 cm的原叶体块孢子体诱导株数最多,为106株,分别是直径0.5、1.0 cm原叶体块诱导株数的4.8、2.4倍;坏死率也最高,达到13.3%,分别比直径0.5、1.0 cm原叶体块坏死率高10.8、3.3个百分点。

图1 不同直径原叶体诱导的鸟巢蕨孢子体株数及坏死率

2.2 鸟巢蕨试管外孢子体诱导的最佳基质

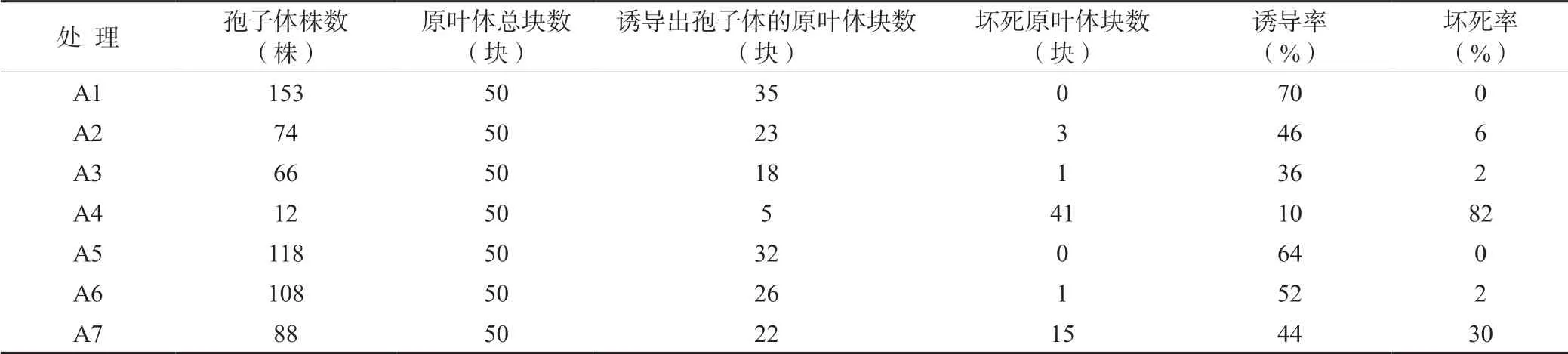

由表1可知,不同基质诱导鸟巢蕨孢子体的效果差异较大,各处理孢子体诱导率大小趋势为A1>A5> A6>A2>A7>A3>A4。原叶体坏死率最高的基质是A4,其次为A7;A1和A5没有坏死情况发生。综合诱导率和坏死率结果,认为草炭(A1)为鸟巢蕨孢子体诱导的最佳基质。

表1 不同基质下鸟巢蕨孢子体的诱导情况

2.3 鸟巢蕨孢子体移栽的最佳基质

如表2所示,鸟巢蕨孢子体移栽60 d后不同移栽基质中植株生长情况有较大差异。各处理成活率由高到低排列依次为B2>B1=B3>B4>B5。其中,B2处理成活率最高,达到100 %,B5处理最低,为83.30%。不同基质对鸟巢蕨生长产生的影响不同,与其他处理相比,B2处理除叶片数少于B1处理外,其他4项指标均为最大值,且与其他处理差异显著。由表3可知,各处理综合排序依次为B2>B1>B3>B4>B5,其中B2处理综合排序第一,可见B2是最适合鸟巢蕨孢子体移栽的基质配方。

表2 不同栽培基质下鸟巢蕨的生长情况

表3 不同栽培基质下各项指标得分情况及综合排序

3 讨论与结论

蕨类植物原叶体发育形成孢子体的概率较低,曾汉元[13]对24种蕨类植物进行孢子体诱导试验发现,原叶体发育形成孢子体的诱导率为10%~70%。该试验使用鸟巢蕨原叶体诱导孢子体,诱导率与上述结果基本一致,平均诱导率为46%,但少有人研究原叶体直径对孢子体诱导的影响。张善信等[14]将鸟巢蕨原叶体团切割成0.5 cm直径的团块进行孢子体诱导;潘晓韵等[15]将鸟巢蕨原叶体切成0.5~1.0 cm的小块作为材料;刘洋[8]采用0.5 cm的鸟巢蕨原叶体团进行孢子体诱导;刘闻川等[16]采用1.0 cm的槲蕨小段为材料进行孢子体诱导;望雄英[17]则是以直径1.0 cm的荷叶铁线蕨原叶体团为材料。而在该试验中,笔者将原叶体块分为2.0、1.0、0.5 cm 3种直径大小,探讨其对孢子体诱导的影响,结果发现大块原叶体(2.0 cm)更有利于孢子体诱导。

前人对孢子体诱导基质也进行了相关的研究,顾德峰等[7]选用草炭作为对开蕨孢子体诱导基质;望雄英[17]发现泥炭与珍珠岩按6∶1比例混合制成的基质中荷叶铁线蕨孢子体诱导率最高,而该试验对7种不同的孢子体诱导基质进行筛选,结果表明,草炭是最佳的鸟巢蕨孢子体诱导基质,诱导率最高为70.00 %,这与赵玉安等[10]报道的基本一致,分析其原因是草炭不仅可以提供孢子萌发所需要的营养物质,也能够为孢子萌发的环境提供充足的水分,同时也与原叶体直径越大越有利于孢子体诱导有关。

蕨类植物需要良好的基质为其提供足够的养分、水分和支撑力,不同基质的物理化学性质不同,因此选对基质是栽培成功的关键。前人对鸟巢蕨栽培基质进行一系列的研究。例如:许泽康等[2]对经过驯化的野生鸟巢蕨植株进行移栽基质筛选,发现椰糠是最适合鸟巢蕨人工栽培的基质;陈金典[18]研究发现,鸟巢蕨组培苗的最适移栽基质为草炭、珍珠岩与蛭石按3∶1∶1的比例混合或者锯木屑、草炭与红心土按1∶1∶1的比例混合。笔者设计了5种移栽基质,最后发现,草炭与珍珠岩按1∶1比例混合而成的基质综合排序第1,这与与前人的研究结果不同,推测是因为在草炭中加入珍珠岩之后,改变了草炭的孔隙结构,增强了透气性,给鸟巢蕨孢子体提供了更适合的生长环境。

综上所述,原叶体块的直径对孢子体诱导的影响较大,大块原叶体(直径2.0 cm)最有利于孢子体诱导;鸟巢蕨孢子体试管外诱导的最佳基质为草炭,诱导率最高,达70.00%,无坏死情况发生;最适合鸟巢蕨孢子体移栽的基质是珍珠岩与草炭按体积比1∶1混合而成的基质,其成活率、冠幅、株高、叶面积方面均在所有处理中最高。该研究结果可为鸟巢蕨商业化生产提供技术支撑。