低渗透砂岩油藏微生物驱油机理及效果评价

2022-01-18李元龙李宁英温进平

李元龙,李宁英,李 阳,许 钊,温进平

(1.中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710000;2.庆阳石化公司维修保障部,甘肃庆阳 745000)

1 微生物驱油技术原理及适用条件

1.1 技术原理

微生物驱油是一项利用微生物及代谢产物来提高原油采收率的综合技术,具有适用范围广、工艺简单、成本低、污染小等优点,目前已经成为最具发展前景的三次采油技术之一。该技术兼具调剖调驱功能,微生物在油层中繁殖生长,密集成团或成膜,尤其是产生黏液和稠化剂,可选择性堵塞微细孔道,提高波及体积。同时微生物代谢可产生大量生物表面活性剂和有机溶剂,提高洗油效率,降低油井含水,提高单井产量,最终达到提高采收率的目的。

1.2 适用条件

微生物驱油对油藏环境有很多要求,美国能源部和《提高采收率技术进展》[1]对微生物驱油藏条件有所描述,通过筛选认为有油藏埋深、温度、油层厚度、物性等九个方面的条件(见表1)。

2 微生物菌种优选与适应性评价

2.1 微生物菌种优选

通过成立微生物驱油科研小组,有针对性开展现场试验、分析总结,改进微生物驱油体系,优选菌种、优化段塞设计,研究提高采收率技术[2]。

通过研究,在综合考虑油藏实际条件、微生物菌种的适应性、驱油效率等基本条件,专门从措施油层油水样中分离出本源微生物菌种,主要有三点优势:(1)污染小、适应性强;(2)非单一菌种,而是由假单胞菌、枯草菌及节杆菌三种不同菌复配而成,具有调剖、驱油双重作用;(3)菌种为合作部门自己研发和生产,非代理品,且有菌种库,能够确保措施快速反应和措施有效性。

2.2 微生物菌种性能评价

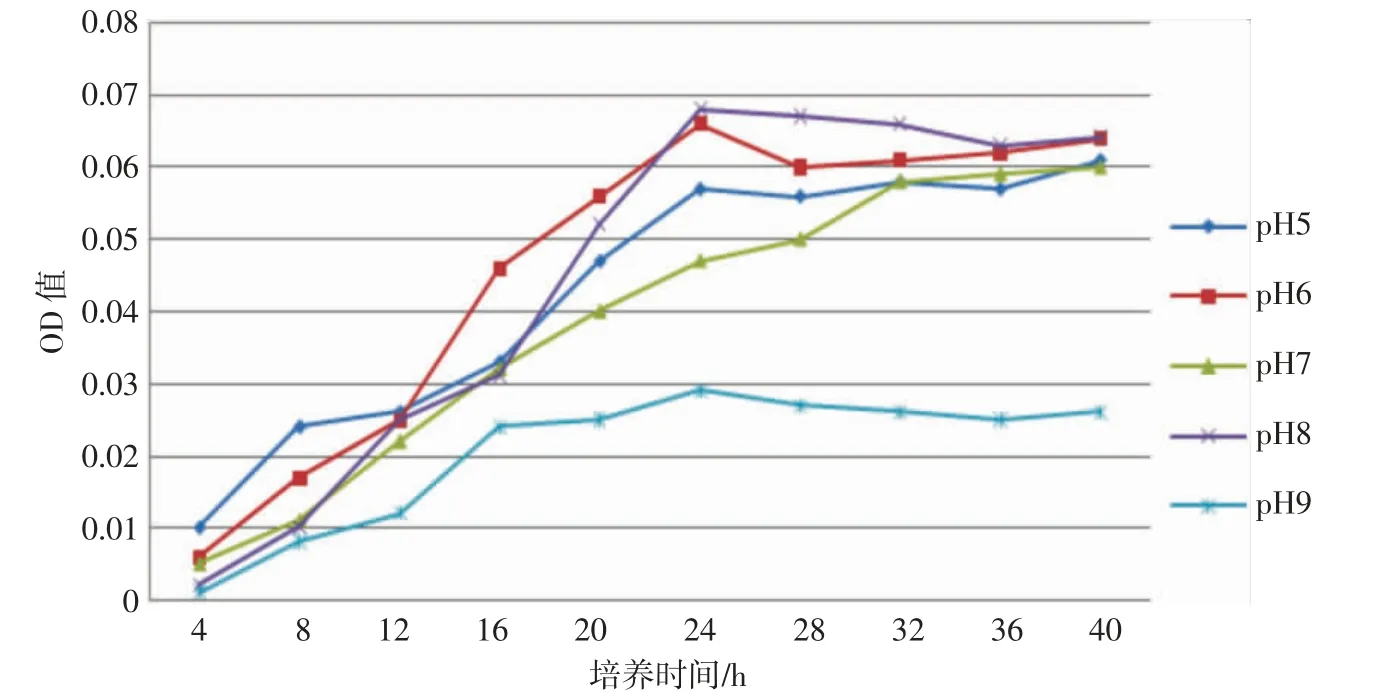

2.2.1 繁殖性能评价 试验表明,在37 ℃恒温下摇床培养,每4 h 测定一次菌数吸光值(OD 值),各菌株在8~12 h 后进入对数生长期,24~32 h 后对数生长期结束进入稳定期,经平板菌落计数,菌数108~109个/毫升(见图1)。

图1 菌种繁殖情况

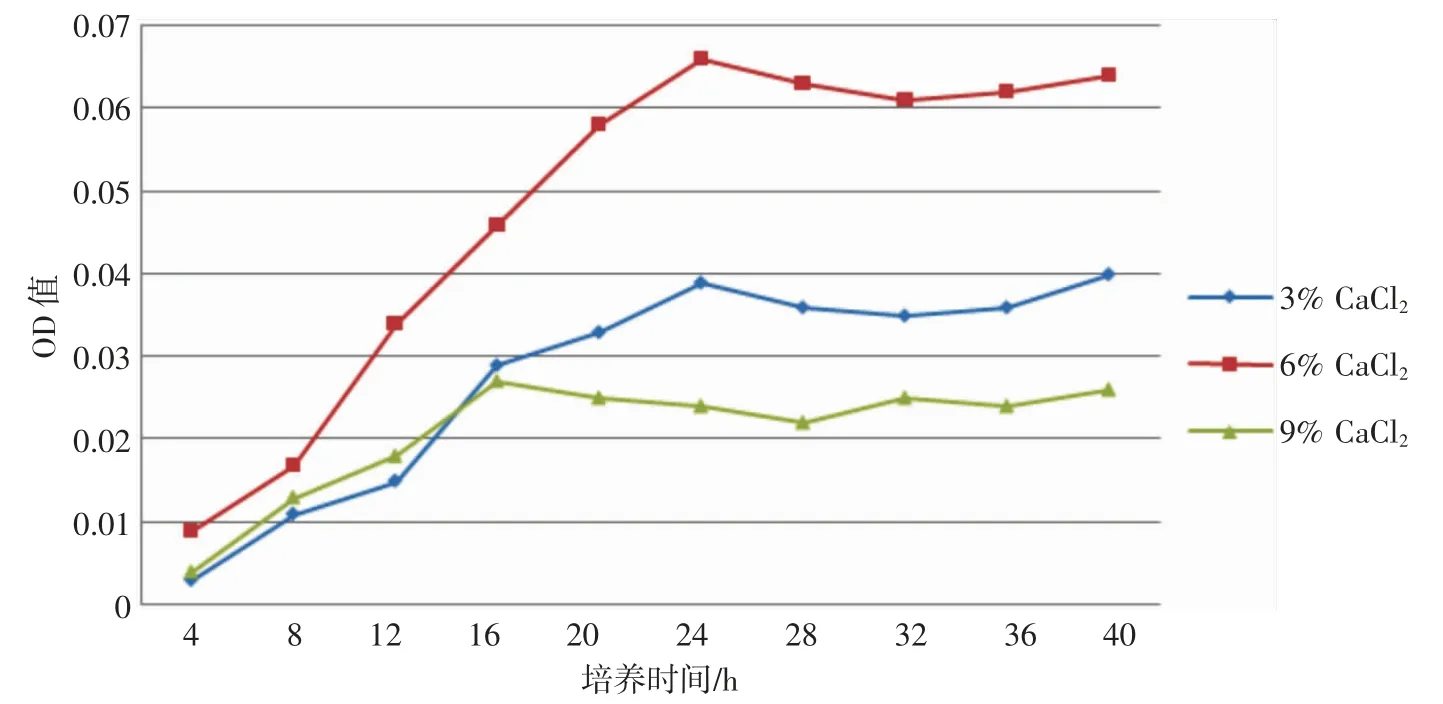

2.2.2 耐酸碱性能评价 试验表明,菌种在pH 值范围为5~9 时,均可以快速生长,最适pH 值范围为6~8(见图2)。

图2 pH 值对铜绿假单胞菌生长的影响

2.2.3 耐温性能评价 试验表明,菌种在25~55 ℃生长较快,温度高于65 ℃或低于25 ℃时,菌种生长较慢。0 ℃时菌种生长缓慢,反映微生物驱油现场措施应尽量避免冬季进行施工(见图3)。

图3 温度对菌种生长的影响

2.2.4 抗盐性能评价 试验显示矿化度(以CaCl2浓度代表总矿化度)在40 000~60 000 mg/L 以内时,微生物生长状态良好,表明可以很好地适应胡尖山油田水环境(见图4)。

图4 矿化度对铜绿假单胞菌生长的影响

2.2.5 显微性能评价 将岩心磨成粉状颗粒,铺于培养皿底部,将3%微生物驱油剂溶液,滴在粉末上,用显微镜可观察到,微生物初期附着于岩心颗粒表面,随即开始作用岩心中的原油成分,在岩心颗粒表面形成油膜,并逐渐向外扩散、包裹、形成小油滴,进而形成成形油滴。试验证明微生物对原油有剥离和聚并作用。

2.2.6 对原油组分作用性能评价 根据试验得出的气相色谱图各碳数的对应值,可计算出各碳数积分峰面积,微生物作用前后碳组分变化。微生物作用前后,原油轻质组分有所增加,重质组分减少,说明微生物菌群可以有效降解原油重组分,使得长链烃含量下降,从而降低原油黏度。

3 微生物驱油效果评价

先从油藏(采出液)分离筛选本源驱油微生物,地面培养后注入油层,同时注入营养物质激活天然微生物群落,产生多种代谢产物,通过菌体及代谢产物驱油。

微生物菌体在剩余油富集区繁殖,封堵孔隙级窜流通道,通过自身生长调节储层菌群结构,扩大波及体积,从而达到驱油的目的。

微生物代谢产物丰富,主要通过扩大波及体积、降低表面张力和黏度等途径驱油[3,4]。其中生物聚合物可以通过改善流度比、堵塞大孔道,扩大波及体积;生物表面活性剂可以乳化原油,改变岩石润湿性,降低界面张力;有机酸可以溶解胶结物,增加渗透率和有效孔隙度;有机溶剂(丙醇、丁醇、酮类、醛类)可以溶解原油中重组分,降低黏度,增加油相渗透率;气体(CO2,CH4,H2等)则通过降低原油黏度,提高油层压力[5]。

3.1 整体效果评价

该区于2010 年引进微生物驱油技术开展试验,2013-2017 年扩大试验范围,2018 年以后开始整体规模实施微生物活化水驱,按照“现场试验-总结评价-扩大规模”的思路,不断筛选菌种、优化设计,持续深化微生物驱油技术研究,整体实施效果显著,微生物驱油技术在胡尖山油田低渗透油藏的突破具有跨时代意义,对后期剩余油挖潜意义深远。

3.2 分阶段效果评价

3.2.1 现场试验阶段 2010-2011 年针对整体高含水、局部采出程度低、剩余油富集、常规注采调整效果较差的2 个区块6 个井组31 口油井开展微生物驱油试验。

A 区实施2 个井组:采用复合本源微生物驱油体系,设计三个段塞的施工,保持原配注量进行注水。第一段塞注入以枯草菌为主的复合微生物为主的具有调剖作用的微生物,第二、三段塞注入以假单胞菌为主的复合微生物为主的具有驱油作用的微生物。平均单井组注入母液量73.6 t,注入体积2 453 m3,注入浓度3.0%(见表2)。对应8 口井中5 口井见效,见效比63%,有效井平均单井日增油0.58 t,最高单井日增油0.8 t,有效期8 个月,累计增油602 t。与实施前相比较,单井产油量由0.65 t/d 上升至0.76 t/d,综合含水由93.8%下降至92.1%,采油速度提高0.023%,采收率提高0.015%,投入产出比1:1.73,开发效果明显提高,经济效益较为显著。

表2 A 区注入微生物情况统计表

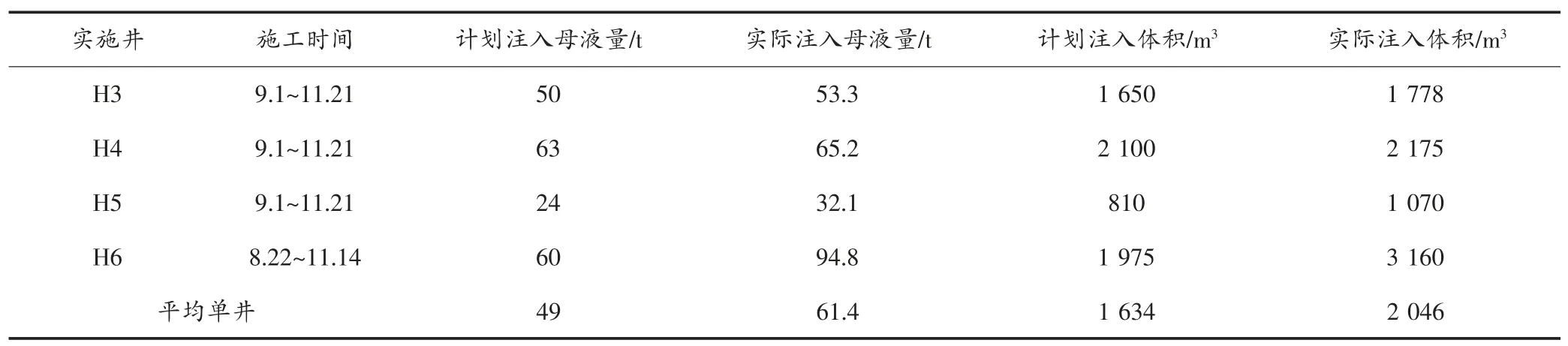

B 区实施4 个井组:选用复合本源微生物驱油体系,包括产生鼠李糖脂的假单胞菌、产生脂肽的枯草菌以及产生海藻糖脂的节杆菌等3 种菌种。采用三个段塞的施工,第一段塞注入以枯草菌为主的调剖微生物及营养液,提高注水压力和水驱波及范围,第二、三段塞注入以假单胞菌为主的洗油微生物,提高采油效率。平均单井组注入母液量61.4 t,注入体积2 046 m3,注入浓度3.0%(见表3)。对应17 口井中10 口井明显见效,见效比58%,有效井平均单井日产油由0.42 t 上升至1.97 t,最高单井日增油5.14 t,综合含水由93.7%下降至72.9%,累计增油3 492 t,平均有效期13 个月。与实施前相比较,单井产油量由0.42 t/d 上升至0.90 t/d,综合含水由94.4%下降至90.8%,采油速度提高0.198%,采收率提高0.214%,投入产出比1:11.5,开发效果明显提高,经济效益显著。

表3 B 区注入微生物情况统计表

对比A、B 两区块实施效果发现,A 区非均质性明显较B 区强,存在高渗带优势通道,微生物滞留时间短,波及范围小,导致措施有效期短。

3.2.2 扩大试验阶段 2013-2017 年针对高渗带微生物滞留时间短的问题,开展了增加生化调剖剂、强化调剖段塞、先调后驱调驱结合三个阶段的探索试验,先后针对10 个区块57 个井组开展微生物驱油试验。

首先增加生化调剖剂:与前期现场试验相比,本次采用复合本源微生物驱油体系,将微生物代谢调剖剂改为聚合物调剖剂,采用微生物菌种及缓释营养功能剂改变了驱油段塞用剂,增加了聚合物封口段塞来保证后期驱油效果。选择5 个区块17 个井组开展,累计增油8 387 t,整体效果明显好转,但是不同区块存在差异。如B 区实施3 个井组对应油井10 口,见效4 口,见效率40%,有效期24 月,累计增油4 855 t,实施效果好转(其中胡29-205 井单井日增油高达10 t);平均单井产能由0.45 t/d 上升至1.77 t/d,综合含水由94.4%下降至77.6%。平均单井累计增油量1 889 t,区块累计增油达到0.7×104t,采油速度提高0.26%,采收率提高0.43%,投入产出比1:18.4。但A 区效果不佳,实施5 个井组对应油井13 口,有效4 口,见效率13.3%,平均见效周期30 d,实施效果较前期变差。

通过对比同区块不同批次实施效果发现,驱油体系中增加生化调剖剂,实施效果较纯微生物驱油效果会更好,但不同油藏存在沉积环境、物性等差异,导致微生物驱油适应性也存在一定的差异,需要具体结合油藏特点有针对性制定驱油体系,实现差异化精细管理。

再次强化调剖段塞:针对增加生化调剖剂后不同油藏微生物驱油效果不同的问题,继续强化段塞设计,采用复合本源微生物驱油体系、聚合物调剖段塞+微生物驱油段塞+聚合物封口段塞,选择在H 区等4 个油藏针对含水快速上升区域实施12 个井组,累计增油1 536 t,效果一般。如Y 区2015 年实施3 个井组,对应油井15 口,见效11 口,见效率73.3%,有效期9 个月,累计增油1 594 t,实施效果较好;但2016 年实施的3 个井组对应油井14 口,见效9 口,见效率64.2%,有效期仅4 个月,累计增油289 t,效果不明显。H 区2016 年实施2 个井组,对应油井11 口,见效4 口,见效率36.3%,日增油0.36 t,实施效果不明显。

通过对比不同区块实施效果发现,受非均质性、物性差异的影响,微生物菌种会沿高渗带优先通过,波及体积小导致效果不佳,需要强化调剖封堵高渗带,确保菌种扩散至低渗带,扩大波及体积,提高驱油效率。

开展先调后驱调驱结合:经过前期三个阶段的探索,总结分析认为应该在微生物驱油前先封堵优势高渗通道,扩大波及体积,从而扩大驱油面积,提高驱油效率。因此本轮试验主要是按照“先调后驱、调驱结合”的思路,在注入微生物之前先对单井进行调剖,再采用复合本源微生物驱油体系和聚合物调剖段塞+微生物驱油段塞对区块整体注入微生物。选择X、Y 两个区块连片实施微生物驱油28 个井组,累计增油6 080 t,效果提升明显。如2017 年Y 区块连片实施9 个井组,对应油井34 口,见效21 口,见效率61.7%,有效期17 个月,累计净增油1 671 t,较前两轮驱油效果提升明显。

3.2.3 整体实施阶段 2018 年以后按照“先调后驱、调驱结合”的微生物驱油技术思路,先对单井进行调剖,再对站内整体注入微生物,选择对X 和H 两个区块整体开展微生物驱油,注入36 个井组,对应126 口油井,累注入52.3×104m3,可对比油井75 口,实施初期含水处于快速上升阶段,含水持续上升,整体实施效果不明显;通过不断精细注采调整,2020 年以来含水上升趋势得到有效控制,微生物活化水驱效果初显。

4 结论与认识

(1)渗透率越高微生物驱油效果越好。通过对比A、B 两区储层物性和微生物驱油效果,发现B 区渗透率较A 区明显高,物性好,驱油效果好。

(2)增加化学前置段塞可有效改善微生物驱油效果。增加化学前置段塞后,对B 区3 个井组再次实施微生物驱油,效果明显好于第一轮,综合分析认为聚合物调剖剂能够有效封堵高渗带,聚合物封口能够有效延缓微生物滞留时间,扩大波及体积,增加驱油面积,提高驱油效率。

(3)前置段塞强化注入会导致含水快速上升。H 区在前置化学段塞强化注入过程中含水快速上升,导致驱油效果不明显。

(4)微生物驱油时机需结合油藏开发阶段及合理开发技术政策。通过对比历年微生物驱油效果发现,Y区微生物驱油效果与H 区微生物活化水驱初期效果不明显,分析认为该区在微生物驱油时正处于含水快速上升阶段,部分油井虽见效,但整体实施效果不明显。

(5)本文通过研究微生物驱油机理,开展微生物驱油试验,分析总结评价微生物驱油效果,形成了胡尖山油田低渗透油藏微生物驱油技术体系,为高含水开发油藏后期剩余油挖潜指明了方向,为同类油藏提高最终采收率具有一定的借鉴和指导意义。