马尾松和杉木人工林凋落叶水溶性碳氮磷的季节动态

2022-01-17朱玲魏文涛吴若冰郭鸿蓉卫芯宇岳楷倪祥银王定一吴福忠

朱玲,魏文涛,吴若冰,郭鸿蓉,卫芯宇,岳楷,倪祥银,王定一,吴福忠

(福建师范大学 a.地理科学学院,b.湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室,福州 350007)

据《中国林业统计年鉴》统计,中国人工林面积占森林面积的32.94%。作为陆面最重要的人工生态系统之一,人工林在提供林木产品、增加森林碳汇、改善生态环境等方面发挥了重要的作用。然而,由于轮伐期短,木材等林产品携带的养分大量输出,造成养分周转难以维持,地力衰退严重,可持续性不强[1]。同时,人工林结构单一,凋落物类型也相对单一且降解缓慢,导致养分归还速率相对较低,使得以此为载体的物质循环受阻[2]。凋落物水溶性物质(碳、氮和磷等)包含大量可供微生物和植物直接吸收的养分,是凋落物分解等物质循环最前端的过程,可以在一定程度上驱动土壤有机质的周转,在物质循环效率相对较低的人工林中可能具有更为重要的作用[3-4]。尽管如此,凋落物水溶性物质也易于随着降雨的过程淋溶流失进入土壤深层甚至输出生态系统,成为森林养分流失的重要内容[5-8]。由于凋落物的节律性往往与降水和温度的季节性动态密切相关,凋落物水溶性物质的季节性动态可能直接关系到人工林的物质循环过程,但相关认识相当不足。

杉木(Cunninghamialanceola)和马尾松(Pinusmassoniana)人工林是中国南方面积最大的2种人工林类型[9],对区域经济社会和生态的发展做出了重要的贡献,但仍然存在物质循环不畅,地力不断衰退,可持续性不强等问题[1]。如何在充分认识生态系统物质循环过程的基础上,提升人工林可持续性和综合功能的发挥,一直以来制约着人工林的建设与发展。以典型的成熟杉木人工林和马尾松人工林为研究对象,对照地带性常绿阔叶次生林,研究凋落叶水溶性碳、氮、磷及其化学计量比和芳香化指数随季节的变化动态,为区域人工林可持续经营与管理提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究地位于福建三明森林生态系统与全球变化野外科学研究站(26°19′N,117°36′E),东南面和西北面分别与戴云山脉和武夷山脉相连;属中亚热带季风气候,多年平均气温19.1℃,多年平均降水量1 749 mm,多年平均蒸发量1 585 mm,相对湿度81%,土壤为花岗岩发育的红壤,厚度超过1 m[10]。研究期间降雨和温度动态如图1所示。

米槠次生林为1976年米槠天然更新次生林强度采伐后封山育林演替形成,主要树种及林下植被有米槠、木姜子(Litseapungens)、杜英(Elaeocarpusdecipiens)等, 林下植被主要有狗骨柴、毛冬青、沿海紫金牛(Ardisiapunctata)等。杉木和马尾松人工林均为同时期次生林经过皆伐后营造的人工纯林。杉木人工林为单层林冠,其林下植被主要以芒萁(Dicranopterisdichotoma)、毛冬青(Ilexpubescens)、狗骨柴(Tricalysiadubia)为主。马尾松人工林也为单层林冠,林下植被主要以芒(Miscanthussinensis)和蕨(Pteridiumaquilinum)等草本为主。样地主要林分特征见表1。

表1 3种林分特征

1.2 样地设置

在研究站内选择坡向与坡度相似、造林历史相同、且具有代表性的成熟马尾松人工林和杉木人工林,以邻近的地带性常绿阔叶次生林为对照,整个观测样区为25 km2,在各林地中设置3个样方,大小均为20 m×20 m,每个样方内随机放置5个0.7 m×0.7 m的尼龙网质凋落物收集框(孔径为1 mm,距离地面0.5 m)。

1.3 凋落物收集与处理

自2013年9月到2014年8月,每月初收集凋落叶。将采集的凋落物带回实验室,去除杂物后,按照林分、凋落物类型进行分类,称鲜重后,于60℃烘箱中烘干至恒重,研磨,过筛,用以测定水溶性碳、氮、磷含量。

1.4 样品分析测定

测定前,将凋落物样品在60℃烘箱中烘干,研磨,过筛后,精准称取0.200 g干样,加入50 mL离心管中,再加入50 mL蒸馏水,常温下震荡30 min,离心,过0.45 μm滤膜,为待测液。使用TOC分析仪测定待测液中水溶性碳的浓度。水溶性氮采用流动分析仪进行测定,水溶性磷测定采用钼锑抗比色法[8]。紫外可见吸光值用UV-2450(岛津)紫外可见光谱仪测定,通过检验待测液254 nm处吸收值(Special Ultraviolet-Visible Absorption,SUVA)来分析其芳香化程度[11],SUVA也叫芳香性指标(Aromaticity Index, AI)[2]。计算方法为:(UV254/DOC)×100,芳香化指数(AI)表征DOM中的芳香化程度,值越大,芳香化程度越高。

1.5 统计分析

数据采用 SPSS 20.0进行方差分析。采用 Origin软件绘图。通过重复测量方差分析(Repeated measures ANOVA)检验林分类型、凋落时间及其交互作用对凋落叶水溶性碳、氮、磷含量,芳香化指数和化学计量比的影响。采用单因素方差分析(One-way ANOVA)对各月份水溶性碳、氮、磷含量及其化学计量比进行显著性检验。显著水平设定为P=0.05。数值以平均值±标准偏差(mean±SD)表示。

2 结果与分析

2.1 凋落叶水溶性氮和磷含量

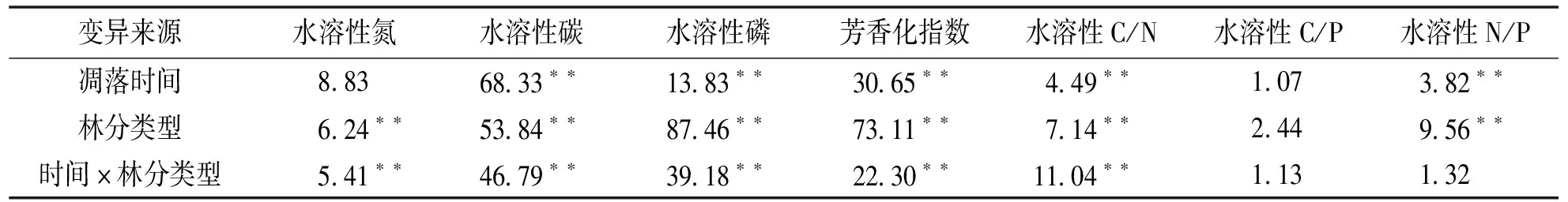

林分类型、林分类型及其凋落叶的凋落时间二者的交互作用均显著(P<0.01)影响凋落叶水溶性氮和磷含量(表2),且3种林分凋落叶水溶性氮和磷含量具有明显的季节动态特征。米槠次生林凋落叶水溶性氮含量在11月达到最大值,9月到次年3月均是米槠次生林凋落叶水溶性氮含量高于人工林,3月以后则为人工林凋落叶水溶性氮含量高于米槠次生林。2种人工林凋落叶水溶性磷含量变化趋势相反,杉木人工林凋落叶水溶性磷含量是先升高后降低,而马尾松人工林则是先降低后升高。10月到次年3月均为杉木人工林凋落叶水溶性磷含量高于马尾松人工林,3月以后则恰好相反,马尾松人工林水溶性磷含量高于杉木人工林。综合而言,3种林分凋落叶水溶性氮含量表现为:米槠次生林>马尾松人工林>杉木人工林,水溶性磷含量表现为:马尾松人工林>杉木人工林>米槠次生林(图2)。

2.2 凋落叶水溶性碳含量和芳香化指数

凋落时间、林分类型及其二者的交互作用显著(P<0.01)影响凋落叶水溶性碳和芳香化指数(表2)。3种林分水溶性碳含量的变化并不同步,相较于米槠次生林,2种人工林变化幅度较小。米槠次生林凋落叶水溶性碳在9月达到最大值,马尾松人工林则在3月达到最大值,杉木人工林在1月达到最大值,3种林分凋落叶芳香化指数具有明显的时间特征。相对于米槠次生林,人工林的芳香化指数波动较小,基本趋于平稳。米槠次生林的芳香化指数在1月达到最大值,杉木人工林在6月达到最大值,马尾松人工林在8月达到最大值。3种林分的凋落叶水溶性碳含量总体表现为:杉木人工林>米槠次生林>马尾松人工林,其芳香化指数表现为:米槠次生林>杉木人工林>马尾松人工林(图3)。

表2 林分类型和凋落时间对水溶性碳氮磷含量、化学计量比和芳香化指数的重复测量方差分析

2.3 凋落叶水溶性碳氮磷化学计量比

林分类型、凋落时间显著(P<0.01)影响凋落叶水溶性氮磷比和碳氮比,但对凋落叶水溶性碳磷比的影响并不显著(P>0.05,表2)。相较于米槠次生林,杉木人工林和马尾松人工林的化学计量比随时间波动较大。米槠次生林凋落叶水溶性碳氮比在7月达到最大值,马尾松人工林在9月达到最大值,杉木人工林在10月达到最大值。米槠次生林凋落叶水溶性氮磷比在2月达到最大值,马尾松人工林在12月达到最大值,杉木人工林在8月达到最大值。米槠次生林凋落叶水溶性碳磷比在3月达到最大值,马尾松人工林在3月达到最大值,杉木人工林在4月达到最大值。总体来看,3种林分化学计量比均表现为米槠次生林>杉木人工林>马尾松人工林(图4)。

3 讨论与结论

凋落物水溶性碳是森林生态系统物质和能量的重要来源,并且容易被土壤微生物分解,在提供土壤养分,维持生态系统结构和功能稳定方面起着重要的作用。而水溶性氮和磷动态是启动森林生态系统氮和磷循环的关键因子[12]。本项研究发现,马尾松人工林凋落叶水溶性碳和氮含量均低于米槠次生林,这与Currie & Abrer[13]的研究结果一致,表明马尾松人工林凋落叶水溶性组分归还土壤的有机质和氮元素相对较少。尽管如此,马尾松人工林凋落叶水溶性氮和磷含量均高于杉木人工林,这可能与马尾松更耐受瘠薄的养分利用策略有关[15]。相较于杉木人工林,马尾松人工林具有更好的养分循环效率。

同时本研究还发现,米槠次生林和马尾松人工林凋落叶水溶性氮和碳含量在夏季达到最小值,这可能与气温和降雨有关。水溶性组分是凋落叶最易流失的组分[12-14],在夏季经历强烈的淋溶作用,使凋落物短期内释放大量的溶解性物质[12],水溶性氮和碳含量显著降低,这可能解释凋落叶水溶性氮和碳含量在夏季达到最小值。马尾松人工林和杉木人工林凋落叶水溶性磷含量在秋季达到最大值。首先,秋季叶片生长趋于稳定,但此时根系的吸收能力得到提高,因此叶片的养分浓度在秋季通常会再次升高[16-18]。其次,杉木人工林和马尾松人工林在秋季凋落量较大,此时降雨相对夏季较少,淋溶作用较弱,因此大部分的水溶性养分保留在凋落叶中。这可能是造成2种人工林凋落叶水溶性磷含量在秋季达到最大值的原因。

芳香化指数可指示物质的难降解程度,芳香性(AI)越高说明DOM所含芳香族化合物越多,同时表征含有更多高浓度的芳香环等难分解的成分[19]。本研究发现,芳香化指数随季节呈现明显的变化趋势,3种林分的芳香化指数均在夏季达到最大值,在秋季达到最小值。这与Kaiser[20]等研究苏格兰松和欧洲山毛榉林发现,夏季和秋季样品中芳香族和脂肪族结构丰度较大相一致。在高温多雨的季节中,降雨淋溶的凋落物叶水溶性组分中的酚类,芳香类等物质的含量显著增加。3种林分中芳香化指数为米槠次生林最大,杉木人工林次之,马尾松人工林最小,这与已有对于亚热带杉木和米槠的研究相一致[21]。这是因为米槠次生林郁闭度较高,叶面积指数高,雨水和叶面接触较大,淋洗更多来自叶表面的代谢物或者叶片本身的有机物,从而使得结构复杂。米槠次生林凋落叶芳香化指数最高,不利于微生物活性和新陈代谢[22],但有利于土壤肥力的维持和碳汇的形成,这可能是米槠次生林凋落叶水溶性碳氮含量高的原因之一。

中国中亚热带森林主要是以常绿阔叶林和人工针叶林为主,在丰富的降水及雨热同期的共同作用下,水溶性物质在森林生态系统中淋溶和迁移。已有研究表明,降雨淋溶等是可溶性有机质的主要来源[21],夏季大量的凋落叶水溶性碳氮磷随雨水淋溶到了土壤中,会刺激微生物产生更多的胞外酶,一方面会加速对可溶性有机质的分解,另一方面也会加速对土壤原有机碳的分解[23]。郝江勃等人也证实了亚热带土壤养分和有效养分在夏季出现最高值[24]。当土壤养分充足时,植物重吸收减弱,凋落叶水溶性碳氮磷含量相应增加。冬季降雨较少,随雨水淋溶到土壤中的水溶性碳氮磷减少,土壤养分较少,有研究表明冬季土壤养分和有效养分最少[24-25],而当环境养分缺乏时,植物会通过提高养分重吸收来降低对环境养分的依赖性,此时凋落叶水溶性碳氮磷含量减少。

综上所述,马尾松人工林凋落叶水溶性碳和氮含量低于米槠次生林,但水溶性磷含量高于米槠次生林和杉木人工林,且2种类型人工林凋落叶水溶性组分的芳香化指数均相对较低。这些结果意味着人工林相对于次生林,凋落叶水溶性组分更易于降解,具有更为快速的物质循环过程,且马尾松人工林表现出相对较为高效的磷循环效率,更易适应亚热带低磷环境。3种林分凋落叶水溶性碳和氮含量在夏季最低,而芳香化指数在夏季最大;3种林分春秋季节凋落叶水溶性碳和磷含量最高,而芳香化指数最低,表明这3种林分凋落叶水溶性组分在夏季淋溶损失较多,以凋落叶为载体归还土壤的水溶性碳和氮相对较少,而春季和秋季以凋落叶为载体归还土壤的水溶性碳和磷相对较多,这为区域森林经营管理提供了一定的科学依据。