“双万计划”背景下“食品生物化学”课程的建设与探索

2022-01-17任文彬白卫东高苏娟刘功良

汪 薇,任文彬,白卫东,于 辉,高苏娟,刘功良

(仲恺农业工程学院 轻工食品学院,广东 广州510225)

0 引言

根据国家级一流课程“双万计划”建设要求,聚焦新工科、新农科、新文科建设,做好一流本科课程建设规划,构建知识、能力、素质有机融合的课程体系,示范带动课程建设质量水平的整体提升,形成具有学校品牌特色的一流本科课程体系[1-3]。一流本科课程要求教学理念先进,强化课程思政,体现以学生发展为中心,致力于开启学生内在潜力和学习动力,注重学生德智体美劳全面发展;课程目标符合学校办学定位和人才培养目标,注重对学生的知识、能力、素质培养;课程教学设计科学合理;课程内容结构符合学生成长规律,依据学科前沿动态与社会发展需求动态更新知识体系,契合课程目标;教学组织与实施突出学生中心地位;采用多元化考核评价、过程可回溯等。

“食品生物化学”属于学校轻工食品学院的核心专业基础课,于1996年被评为校级合格课程,2003年被评为校级优秀课程,2014年被评为校级精品课程,2015年被评为省级精品资源共享课,并于2018年顺利结题,2017年起开始借助学习通等网络平台,辅助教学,探索混合教学的新模式。

然而,“食品生物化学”的内容繁多,抽象难懂,分子结构式和化学反应方程式多、代谢途径复杂,如何帮助学生克服畏难心理,提高学生的学习兴趣?如何利用网络教育和人工智能优势,以学生为中心,创新课堂教学和学习的方式?教学内容如何结合思政教育、结合产业、行业和科研动向,结合学生学情,不断创新?实践环节如何设置和实施,才能更好地提高学生的实验操作能力、创新应用能力,以及培养科学创新的思维?评价方式如何设置更加全面有效?基于这些思考和问题,对“食品生物化学”课程的建设进行了如下探究和实践。

1 教学内容的四次重构

课程内容采用“四次重构”,使教学内容不断创新。第一,课前教师通过网络学习平台发布学习任务,并进行课前测验,根据学生的学习反馈情况,提取教学重点,实现第1次教学内容的重构;第二,根据课中的学习反馈情况,结合产业行业热点,设计讨论主题、拓展任务等内容,巩固难点,实现第2次教学内容的重构;第三,根据课后的学习反馈情况,结合科研前沿热点,设计实践环节的训练内容和重点,应用创新,实现第3次教学内容的重构;第四,根据实践环节的学习反馈情况,调整下一个教学周期中该知识点的教学内容,提升创新,实现第4次教学内容的重构。如此进行,不仅根据不同专业不同学生的学习情况,对教学内容进行及时调整,进行特色教学,还能将当前的行业动态和科研热点融入理论教学中,不断更新和重构教学内容,使教学内容具有先进性、前瞻性和创新性。

2 基于能力提升为导向的全过程教学设计

根据专业认证的核心指导思想,课程实施以学生为中心、能力提升为导向的全过程教学设计。

课前借助学习通等网络平台,以微课和资源推荐的方式,让学生自主学习概念性的知识,并对理解和分析性的内容搭建初级知识系统,夯实基础。这样既可以促进学生自主的主动学习和思考,也可以让教师在课堂上集中时间和精力关注于重难点知识,如生物大分子的概念、分类、结构和理化性质等内容,学生进行自主学习能够理解大部分的内容。而一些不太容易理解的内容,可以结合课前推荐的资源进行思考,并且期待课堂上教师的讲解,不仅能给学生带来听课的驱动力,还能促进学生自主学习与思维能力提升,有助于提高学习效果。

课中教师可根据教学内容灵活采用不同的教学方法,如引领式自主学习、主题探究式协作学习、情景教学等方式,落实重难点。重难点内容根据性质的不同可分为理解型、分析型和应用型,针对不同类型的知识点,可选取案例教学、小组协作、主题汇报、课堂点评等不同的教学方法使学生深入理解重难点知识。

课后主要借助网络学习平台,通过布置拓展任务和开展主题讨论,对所学内容进行巩固和提升。此外,拓展任务可由学生根据个人能力和兴趣灵活选取,达到个性化教学的目的,可培养学生独立思考、探索、学习、研究等能力。

通过培养学生的设计思维、批判性思维、发散性思维,最终培养大学生快速学习、有效学习、终身学习的意识和能力。

基于能力提升为导向的全过程教学设计见表1。

表1 基于能力提升为导向的全过程教学设计

实践环节采取三维一体的训练模式,以兴趣小组为载体,以科研项目为依托,以学科竞赛为契机,提高学生的创新实践能力。有机整合了教师的启发引导与学生的主动体验过程,凸显了学生创新兴趣、创新精神和创新能力的培养,把综合创新能力训练融入实践训练全过程[4-6]。

学院自2004年陆续成立了食品添加剂兴趣小组、食品感官评价兴趣小组、食品发酵兴趣小组、果蔬加工兴趣小组、食品焙烤兴趣小组等5个不同方向的兴趣小组。兴趣小组经常邀请校内外专家开展各种专题讲座,并开展丰富多彩的科学实验和研究。以兴趣为导向,激发学生将理论应用于实践并进行拓展,有利于提升学生的专业素养和创新应用能力。

积极引导学生参与大创项目、企业项目、科研项目、自选项目等科研项目,在教师的指导下,运用所学习的专业理论知识和活泛的思维,通过查阅资料、小组讨论、教师指导等为企业解决技术难题或进行创新研究,有利于培养学生的科学思维模式和科研实践能力。

鼓励学生参与各种生化技能竞赛、挑战杯比赛、创新创业大赛等,不仅能培养学生坚持不懈、吃苦耐劳、团队协作等品质,同时训练提高学生的实验操作、PPT制作、逻辑分析、报告撰写、口头表达、时间管理等综合能力[7]。

由此可见,在课前、课中、课后及实践4个环节,进行基于能力提升为导向的全过程教学设计可达到夯实基础、落实重难点、巩固提升、应用创新等4个层次的能力提升。

3 课程思政

课程注重融合思政教育,培养学生诚实守信的作风,谦虚谨慎、规范务实的科学态度,加强对学生的社会责任感,对事物本质规律的敬畏感和实事求是的精神,以及民族产业和乡村振兴的使命感等思想道德建设和爱国情怀的培育[8-11]。

3.1 思政育人在物质板块教学中的挖掘

针对低聚糖的功能、必需氨基酸、不饱和脂肪酸、油脂选购的科学依据、蛋白质和核酸变性对人体的影响等理论知识,可结合几大类营养物质保障国民健康及体质的意义进行拓展和探讨。

而基因编辑操作、氨基酸与核酸测序、制糖行业、氨基酸口服液行业、酶制剂行业等国内外最新动态,民族产业的发展,乡村振兴工作的具体落实等内容,可促进学生了解几大类营养物质的科研进展及生产实践现状。

3.2 思政育人在代谢板块教学中的挖掘

针对丙酮酸代谢去路与乙醇发酵、乳酸发酵的关联,拓展联系到酿酒产业、发酵乳制品产业、泡菜产业等;尿素循环的代谢过程及其对发酵食品中氨基甲酸乙酯调控的意义;食品制造过程中生物胺的代谢及调控措施等内容,可使学生了解几大类营养物质代谢过程及其在食品制造中的应用。

生糖氨基酸和生酮氨基酸的关联及作用、人体尿酸过高的原因及调控措施、人体为什么自身不能合成必需脂肪酸-亚油酸和亚麻酸、甘油三酯的降解与人体血脂调控的关联等内容,可使学生了解几大类营养物质对人体健康调控的影响及意义。

3.3 思政育人在实验课中的挖掘

实验课严格执行规章制度,培养学生的自律意识和能力。分小组进行实验内容授课,锻炼学生协调沟通、时间观念及多向交流的团队合作技能。实验课安排课后打扫,帮助学生培养良好的卫生习惯和责任心。“食品生物化学”的实验课与食品产业的生产实际密切相关,结合安全教育、蛋白质的分离制备与纯度鉴定、卵磷脂的分离与鉴定、精油的制备、色素的制备与鉴定质含量、糖酵解中间产物的鉴定、脂肪酸的β-氧化——酮体测定法等与食品产业密切相关的过程环节,培养学生诚实守信的作风,谦虚谨慎、规范务实的科学态度,与培养学生以人为本、团队协作相结合,培养学生的安全意识和安全质量监控意识,增强学生“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的实操能力。

4 全面的学习追踪评价体系

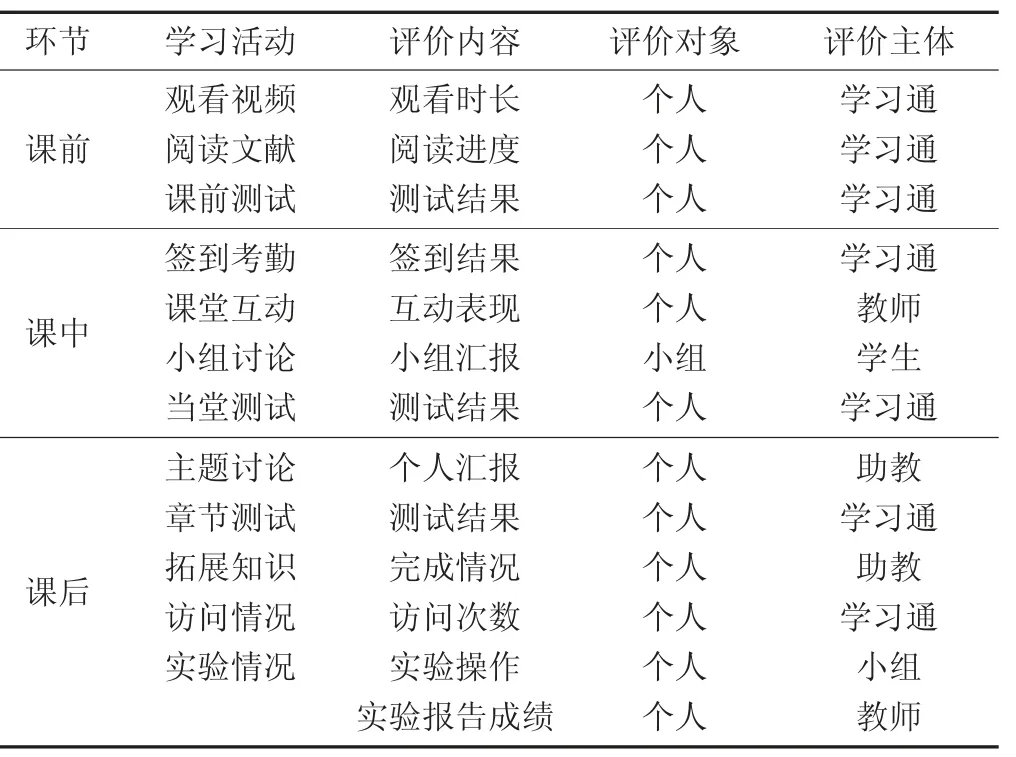

评价体系不再局限于只包含考勤和课堂表现的平时成绩及期末考试成绩,充分利用学习通、雨课堂等网络学习平台,获得即时性、形成性的教学全周期数据反馈。评价内容全面,包括观看视频时长、文献阅读进度、章节测试结果、签到考勤情况、课堂互动表现、小组讨论情况、拓展任务完成情况、访问次数、实验成绩、期末成绩等10多个方面。评价主体多样化,除了教师,还包括网络学习平台、助教、学生等。评价可追溯、更全面、更客观,更能反映出学生的学习状况和学习水平。

全面的学习追踪评价体系见表2。

表2 全面的学习追踪评价体系

5 改革成效

学生的学习积极性显著提高,综合成绩明显提升,由课程改革之前的平均分60分左右,提升至70分以上。

学生的科研素养和创新应用能力明显提高。获得国家级、省级大学生创新创业项目近20项,且项目数逐年上升。近3年,本科生发表SCI论文1篇,EI论文2篇,在中文核心期刊上发表近100篇科技论文,获得授权发明专利近10项。竞赛成果丰硕,获得广东省生物化学技能竞赛一等奖1次、三等奖2次,获得“众创杯”大学生启航赛金奖、全国第一届“百颐年杯”大学生代餐粉设计创新大赛三等奖、广东大学生科技创新培育专项资金、第一届粤港澳大湾区大学城创新创业项目及广东大学生创业大赛银奖2项。

教师的教学能力明显提升。团队教师前后获得“广东省优秀青年教师”、校级“十佳教师”、校级“优秀教师”、校级“千百十培养对象”等荣誉称号。学生评教均在90分以上,督导评教的成绩均在95分以上。