城市层面能源—经济—环境—社会耦合协调发展的动态演化与实证分析

——以江苏省为例

2022-01-16王林钰陈思源王玉昆

王林钰 ,陈 浩 ,陈思源 ,王玉昆

(1.国网(苏州)城市能源研究院,江苏 苏州 215163;2.北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081)

党的十九大报告指出,“中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”①习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利.中国共产党第十九次全国代表大会上的报告.http://politics.people.com.cn/n1/2017/1028/c1001-29613514.html。当前中国经济发展的空间结构正在发生深刻变化,为促进新形势下区域协调发展,习近平总书记提出要“推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。”②习近平.推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局.http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2019-12/15/c_1125346157.html。显然,高质量发展已成为新时代中国特色社会主义经济建设面临的重要议题。然而,中国正处于工业化和城镇化的快速发展阶段,能源消耗巨大且供给持续紧张,相关统计数据表明,中国石油、煤炭、天然气的储采比率仅有9.9年、33年和29.8年[1],远不及欧亚国家的平均值(>50年)。此外,中国能源对外依存度高,《中国能源大数据报告2020》指出,2019年中国原油净进口量达5.06亿吨,对外依存度为71%;天然气净进口量达1 333亿立方米,对外依存度为43%③http://www.cinic.org.cn/sj/sdxz/shengchanny/817661.html。。与此同时,粗放的能源消费方式带来的环境污染问题日趋严峻,不仅对人民生活和社会发展造成严重影响,也对经济造成了巨大的损失。根据生态环境部发布的《中国经济生态生产总值核算研究报告2015》,2015年中国生态破坏成本为0.63万亿元,污染损失成本为2万亿元④http://finance.people.com.cn/n1/2018/0827/c1004-30253942.html。。由此可见,现阶段中国能源、经济、环境和社会之间的关系日益复杂且矛盾愈发尖锐,如何协调这四个系统的发展,在能源消耗、经济发展、环境污染和社会进步之间找到平衡点,是全面落实中国可持续发展战略、实现高质量发展亟需解决的重大问题。

江苏省作为中国东部沿海大省,自改革开放以来取得了长足发展,GDP长期稳居全国前三,人均GDP、综合竞争力、地区发展与民生指数(DLI)等指标均居全国前列。2020年江苏省GDP占全国的10.11%,城镇化率达到72%,远超全国平均水平63.89%。江苏省制造业极其发达,机械制造业总量连续多年排全国第一;同时,江苏省外资规模占全国首位,仅2021年1—2月份,全省利用外资达57.1亿美元,同比增长25%。作为长三角经济带的重要组成部分,近年来江苏省各城市经济也取得飞速发展,13个地市全部入围全国百强城市,是中国先进城市发展的代表。在当前追求高质量发展的新形势下,江苏省发展仍存在一些薄弱环节。首先,能源自给率极低,江苏省是能源消耗大省,据《江苏省统计年鉴》,2002—2019年江苏省能源消费量的年均增长率达7.24%,2019年能源消费总量占全国的6.68%;而全省92%以上的煤炭、94%以上的原油、99%以上的天然气均依靠外部输入①江苏统计年鉴2002—2021.http://tj.jiangsu.gov.cn/col/col80733/index.html。。其次,江苏省各城市经济发展差距较明显,尚未形成优势互补的区域经济布局,以苏州、南京和无锡为代表的经济发达城市,其生产总值是以宿迁和连云港为代表的经济欠发达城市生产总值的4倍左右。再次,江苏省环境问题较为严重,如徐州市资源粗放型发展导致采煤区塌陷,常州市沿江开发强度过大超过生态环境承载能力。总体来看,江苏省作为中国的经济大省和人口大省,不仅是国家重要经济中心,也是推动长三角区域一体化发展的重点功能区,应在中国城市高质量发展的实践中积极发挥示范与标杆作用。因此,本文以江苏省为研究对象,研究城市层面能源、经济、环境和社会的耦合协调发展及其动态演化特征具有较高的典型性和示范性,对中国城市实践高质量、可持续发展具有较高的参考价值。

本文的边际贡献主要包括以下三个方面:首先,本文立足于城市层面,在已有能源—经济—环境系统(3E系统)的基础上引入社会系统,在传统评价方法的基础上,从高质量发展的视角创新性地构建城市层面能源—经济—环境—社会(3E+S系统)指标体系,为城市高质量发展评价提供新参考;其次,建立基于“存量”与“增量”的系统发展评价模型,具体分析江苏省13个地级市的能源、经济、环境、社会各系统的动态发展特征及驱动因素,为寻求城市下一步发展的着力方向提供对应的政策建议;再次,以时间和空间双重维度作为切入点,考察能源—经济—环境—社会系统的整体协调发展程度,分析能源—经济—环境—社会耦合协调度的发展演变趋势,并基于不同区域视角进行深入分析,对促进城市能源—经济—环境—社会耦合协调发展具有重要理论价值。

一、理论梳理与机理分析

关于能源、经济、环境和社会关系的研究,经历了从“环境—经济”“能源—经济”等二元系统向多元系统逐渐演化的过程。1995年美国学者Grossman和Krueger[2]提出著名的环境库兹涅茨曲线(EKC),反映了理想条件下环境质量与经济发展程度之间存在“倒U形”的关系。之后,部分研究验证了EKC曲线的真实存在[3-5],但也有学者否认了EKC曲线的存在[6]。而针对能源—经济的关系,Wang等[7]、杨红亮和史丹[8]研究发现,经济增长能够提高能源效率,并促进节能技术的推广与应用。随着研究的深入,有学者逐渐发现现实情况总是蕴含着更多系统的相互影响,此后,针对3E(Energy-Economy-Environment)系统的研究逐渐兴起。兰天阳[9]研究指出能源—经济—环境构成的3E系统具有整体性、动态性、自律组织性的特点,各子系统间相互影响,具有动态相关性。毕宏杰和冯玉广[10]应用耗散结构理论分析了能源—经济—环境系统耗散结构特征及其子系统之间的相互作用机制,并在此基础上构建了3E系统的Brusselator模型研究系统的演化规律,为3E系统协调发展策略的制定与选择提供了决策依据。李力等[11]在定性分析经济、能源、环境系统耦合协调演化机理的基础上,探讨了中国省级经济、能源、环境系统耦合协调发展的空间分布特征、动态演化规律与空间集聚效应。刘志雄和陈红惠[12]基于黄河流域9个省(区)的面板数据,分析了黄河流域能源—经济—环境三系统的发展状况、协调关系及其相互关联度,并发现环境因素与系统耦合协调度的关联性最强,能源与经济子系统次之。而现阶段针对三元以上的多元系统的研究还较少,难以较为清晰地剖析多系统内的相互影响关系。杨梦欣和吴杰[13]探讨了湖北省能源、经济、环境、生态四个系统的协同作用,利用耦合协调模型测算了两两系统以及4E综合系统的耦合协调度,得出湖北省4E系统整体处于中级协调状态,同时能源与环境的矛盾较为突出的研究结论。安贵鑫等[14]借助系统动力学中复杂巨系统模型,通过仿真分析测算了中国能源、经济、环境、社会系统现阶段的协调度。通过对以上文献的梳理总结,本文将城市能源—经济—环境—社会的影响关系机制梳理如图1所示:能源为经济和社会提供物质支撑,同时经济和社会的发展拉动了对能源的需求;能源利用和经济活动会造成环境破坏,同时环境恶化会约束能源利用和经济发展;社会为经济发展提供了劳动力,同时经济发展也驱动了社会进步;同时环境美化是社会的福利需求。由此可见,能源—经济—环境—社会是一个相互影响的复杂系统。

图1 城市能源—经济—社会—环境影响关系

针对江苏省能源、经济、环境和社会关系的研究主要包括:薛静静等[15]运用DEA方法,测算得出江苏省作为中国能源输入大省,经济绩效好而环境绩效较差,能源消费效率偏低且在2000—2010年呈下降趋势的结论。尹敬东等[16]基于1985—2009年的数据进行了实证研究,发现经济的持续增长仍是江苏省能源消耗和碳排放的最主要驱动力量,江苏省经济与能耗、碳排放之间尚未实现强脱钩。王远等[17]研究发现,2000年之前江苏省能源消费与GDP呈“弱”脱钩,2000年之后呈现扩张性“复钩”趋势。赵媛和沈璐[18]测度了江苏省能源与经济系统的协调度,其中1999—2004年协调度同步发展,2005年短暂下降,之后又呈现出回升态势;沈红军等[19]认为,江苏省面临环境承载能力薄弱、经济结构偏重、能源消费不合理、区域发展不均衡等影响环境、社会、经济协调发展的问题。

以上文献皆是基于省级层面开展的研究,未细化江苏省各城市的特殊性以及城市之间的异质性;现有研究大都侧重于评价性分析,较少关注城市能源、经济、环境和社会发展的驱动力和影响因素,因此分析过程存在一定的局限性;此外,已有的耦合研究大多围绕3E系统展开,忽略了社会系统与3E系统之间的相互作用和耦合协调关联程度,降低了结果的可解释性。在当前实施区域协调发展战略的大背景下,城市是实现高质量发展的重要基石,且社会与能源、经济和环境之间的相互作用不容忽视。因此,本文在3E系统的研究基础上提出了“3E+S”的复杂系统,在此基础上利用耦合协调度模型,结合“存量”和“增量”理论深入探究了城市高质量发展的关键动力和因素。

二、研究设计

(一)指标体系构建

城市的耦合协调发展是多系统、多变量相互作用、相互影响的复杂迭代过程,仅依靠单个指标无法全面衡量能源、经济、环境和社会子系统的发展水平,而选取过多指标又会忽视指标的重要性和实用性。已有研究中,兰天阳[9]用万元GDP能耗、煤炭在总能耗中的占比衡量能源系统,以GDP增速刻画经济系统,用万元产值下废水和二氧化硫排放量表示环境系统。崔立志[20]从能源生产、能源消费、能源建设、能源利用效率和能源结构五个方面设计能源子系统指标,从经济规模、经济结构和经济支持等方面设计经济子系统指标,从污染排放、治污投资和污染治理效果等方面设计环境子系统指标。此外,针对城市层面能源、经济、环境和社会发展的研究,应结合城市发展现状,聚焦于各城市发展的特殊性与差异性。刘承良等[21]针对武汉城市圈内部社会经济与资源环境的协调发展,从人口发展、社会效益、生活水平三个方面建立了社会子系统指标,包括城镇化率、常住人口、基建投资,就业率,人均可支配收入、职工平均工资等指标。钟世坚[22]针对珠海市资源环境与经济的协调发展,以人口密度、城镇化率和居民可支配收入衡量社会发展水平,以人均土地占有量与人均绿地面积衡量土地资源状况,并以万元GDP用水量和人均用水量衡量水资源利用状况。

基于已有研究,能源、经济、环境和社会子系统常用的代表性指标总结如下:能源子系统主要采用煤炭、石油、天然气等能源消耗量衡量能耗强度[23-24];经济子系统主要采用GDP相关的指标,如GDP总量、人均GDP[25]、GDP增速、各产业产值占GDP比例等;环境子系统侧重于采用碳排放和污染物排放等相关指标,黄茂兴和林寿富[26]指出CO2虽然不是污染物,但考虑到它对气候变化的重要作用,给环境造成了巨大的压力,应加强对其重视的程度;社会子系统主要分为人口类和收入类指标,具体有人口总量、人口增速、城镇化率、人才流入数量、居民可支配收入和职工人均收入等指标。

本文立足于城市层面能源、经济、环境与社会子系统的耦合协调关系,分别以各系统发展为原则选取指标。具体思路如下:能源子系统中,除了考虑工业能耗量,鉴于诸多有关2030年实现碳排放达峰目标[27-28]以及2060年实现碳中和路径[29-30]的研究,都认为电能是终端节能减排的重要途径,因此本文加入了电力相关指标,包括全社会用电量、人均用电和工业用电;经济子系统主要从经济总量、增速和产业结构三个维度选取合适的指标,具体有GDP、GDP增速、第三产业产值占比这三个指标;随着全球升温形势日益严峻,环境子系统主要着眼于全球气候变化与大国责任,因此选取的指标都与CO2排放相关,包括碳排放、人均碳排放和单位CO2排放的能耗量。另外,需要注意的是,本文是从环境保护角度构建指标系统,因此碳排放和人均碳排放皆为负向指标,这也是本文区别于以往文献的重要关键点;社会系统中,除了传统的人均可支配收入、城镇化率和人口自然增长率指标,考虑随着经济的发展,居民真实生活水平的提高也是一项重要的社会福祉,本文将居民恩格尔系数纳入指标体系,能反映出不同城市之间居民的生活水平差异。各子系统具体指标的相关属性如表1所示。

表1 江苏省城市层面能源—经济—环境—社会指标系

(二)模型构建

1.指标功效指数

令dij为系统的第j个指标的功效指数,首先需要对该指标的属性进行区分,数值越大代表发展越先进的为正向指标,如GDP增速、人均可支配收入等;而数值越大代表发展越落后的为负向指标,如恩格尔系数、人均碳排放等指标。设子系统i有m个指标,分别为,各子系统的功效指数计算公式如下:

当i系统的指标j为正向指标时,指标功效可以表达为

当i系统的指标j为负向指标时,指标功效可以表达为

2.系统功效指数

系统功效指Ui是各子系统内指标对该子系统功效的综合考量,计算公式为

首先,将指标数值进行标准化变换

其次,指标熵值eij的计算公式如下

最后,计算指标权重

3.基于“存—增量”的系统发展评价模型

传统基于熵权法计算得到的系统功效指数,虽然能够全面系统地评价各个子系统的发展程度,但未能突显系统发展的动态性特征。因此,本文引入了具备增量与存量双重特征的评价模型,可以系统地测度待评价城市各项指标的“存量资源”和“增量资源”对各子系统发展的推动作用[31]。

4.系统耦合协调度评价模型

针对多系统的耦合模型,定义系统耦合度C来反映多系统的之间相互作用的程度,其计算公式为

其中,n是子系统的个数;C的取值范围为[0,1]。C越大,系统耦合度越强;当C=0时,表示各系统之间处于无关状态且向无序发展;当C=1时,表示各系统实现良性共振耦合且趋向新的有序结构。表2为不同取值的C所对应的耦合阶段。

表2 系统耦合度标准

耦合度模型虽可以反映城市层面能源、经济、环境、社会四大系统之间的相互作用程度大小,但无法反映各系统之间是高水平上相互促进还是低水平上相互制约,表现为系统功效指数均处于较低水平时,计算的耦合度有可能处于较高水平。为解决此问题,本文在耦合度模型的基础上建立了耦合协调度模型。首先,定义耦合协调度D,D反映了系统相互作用中良性耦合程度的大小,体现了协调状况好坏,其计算公式为

表3 耦合协调发展水平判断标准

三、实证分析

(一)数据来源

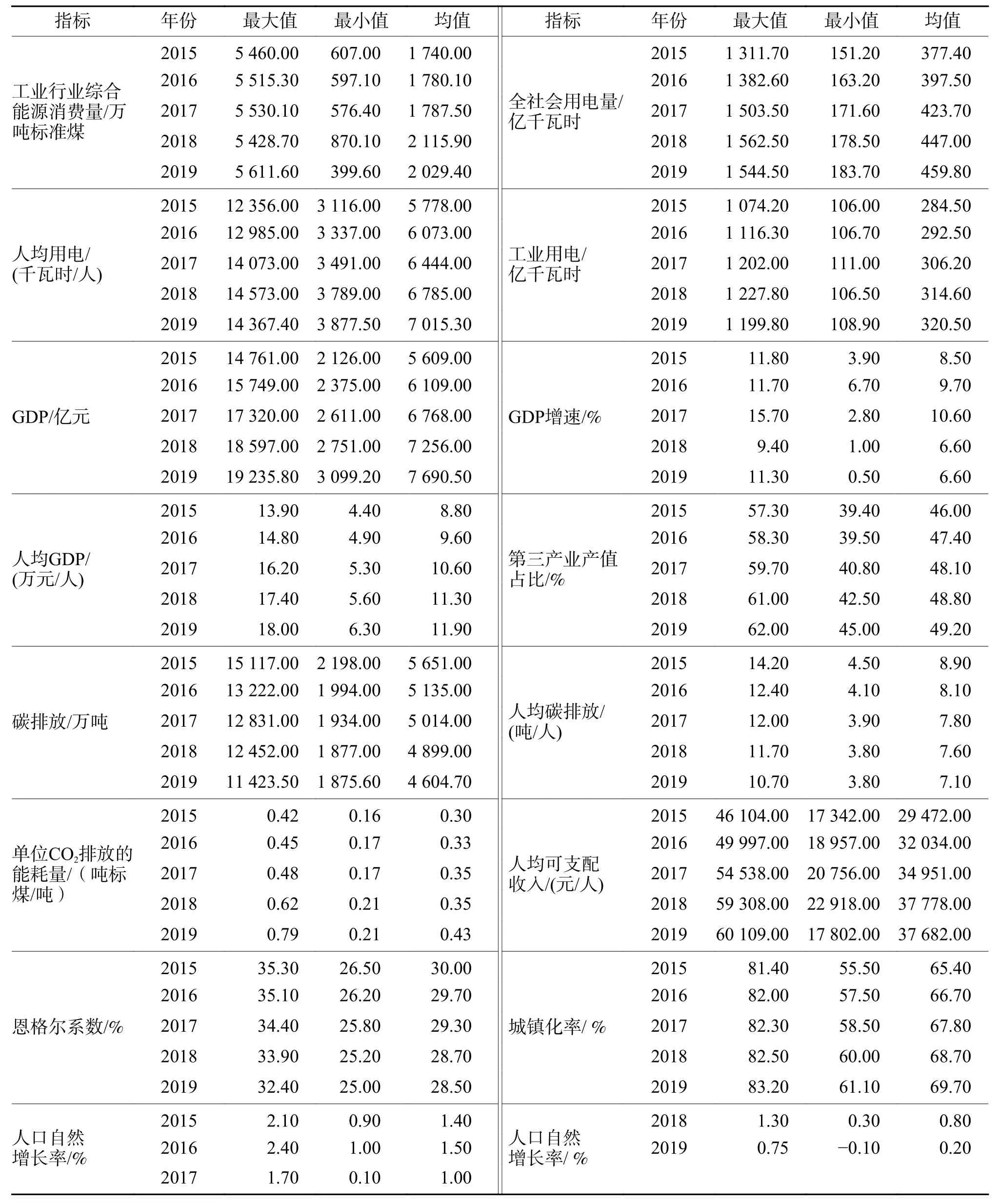

本文对江苏省13个地级市能源—经济—环境—社会发展的耦合协调度进行了实证分析,所选取的数据主要源自2015—2019年的《中国统计年鉴》《江苏统计年鉴》及江苏省各地级市的统计年鉴和统计公报;部分电力、人均可支配收入和恩格尔系数等数据来自Wind数据库;城市碳排放数据基于《江苏省统计年鉴》中的能源平衡表,按一定比例和权重自上而下测算。江苏省城市层面各子系统具体指标及数据的描述性统计分析如表4所示。总体来看,尽管江苏省13个地级市在2015—2019年一直保持经济水平的增长,但增长趋势明显放缓。同时,全社会、人均和工业的用电量均在上升,电力在终端能源系统中的作用愈加关键。此外,随着对生态环境的日益重视和节能减排政策的推行,各城市碳排放总量和人均碳排放都呈现逐年降低的趋势,低碳化发展取得明显进展。社会子系统的发展也愈发完善,城镇化率持续上升,居民生活水平不断提高。

表4 江苏省城市层面基础数据描述性统计分析

(二)系统功效指数

根据式(1)~式(6)构建的模型,测算出江苏省城市层面能源、经济、环境和社会子系统的功效指数,结果如表5所示。结果表明,2015—2019年,江苏省大部分城市能源和经济子系统的功效指数均呈现逐年递增的趋势,较多城市环境和社会子系统呈高水平波动状态。从全省平均水平来看,能源和经济子系统功效指数的上涨趋势较为明显;社会子系统的功效指数持续下降,从城镇化率和居民收入持续增高的态势推测,主要由江苏省近年来较低的人口增长率所致。从区域来看,各子系统功效指数的区域分布具有明显异质性。在经济子系统方面,苏南地区城市的经济功效指数值约为0.5,而苏北、苏中地区的城市大都不足0.3。而在社会子系统方面,苏南地区的城市社会功效指数大都超过0.6,而部分苏北城市低于0.2,这表明经济发达的苏南地区与相对落后的苏北地区在城市建设、居民收入与生活水平都存在较大差距。以上结果说明,江苏省在谋求高质量发展时,应摆脱“地级市思维”,冲破传统“苏北意识”,充分发挥苏南地区的经济优势,带动其他经济发展相对薄弱的城市,构建优势互补的区域经济布局。

表5 江苏省城市层面能源、经济、环境和社会子系统功效指数

从城市层面来看,能源、经济、环境和社会子系统的发展水平也存在明显异质性。以功效指数是否超过0.5作为判断发展水平高低的依据,尚未有一个城市的四系统同时处于较高水平发展阶段,但是镇江和泰州部分年份四系统的功效指数均未达到0.5。能源、经济和环境子系统三者同时处于较高发展水平阶段的只有苏州;能源、社会和环境子系统三者同时处于较高发展水平阶段的只有无锡;而社会与环境子系统发展程度较高的城市均处于苏南地区。值得注意的是,除上述城市以外的其他城市,能源、经济和环境子系统的发展程度都处于较低水平。其中,徐州、淮安和连云港四系统的功效指数2015—2019年几乎无增长,发展存在严重不足。另外,宿迁市经济与能源系统虽处于低水平阶段,但增长较快。从环境子系统的功效指数来看,各城市的功效值均处于较高水平,南京、苏州等城市环境功效值略低,初步推测由于该类型城市工业发达、能源高消耗而导致的高碳排放降低了环境功效指数。

(三)系统功效的存—增量贡献分析

本文基于“存—增量”发展评价模型,结合上文计算所得的能源、经济、社会、环境各子系统功效指数,根据式(7)~式(9)测算出2016—2019年能源、经济、社会和环境的存量资源与增量资源对该子系统发展的贡献程度,结果如表6所示。整体来看,能源和环境子系统的存量资源对本系统的发展贡献较大,这主要是因为江苏省工业能耗与全社会用电在2015年之前就已达到了比较高的水平,从而在环境保护和碳减排上奠定了重要基础。虽然整体存量资源丰富,但当地政府仍应该继续发掘电能替代、产业深度转型潜力,力争在全国省市内率先实现“碳达峰、碳中和”目标。经济系统的增量资源对该系统发展贡献较大,江苏省GDP常年位于全国前三,在经济存量资源丰厚的条件下,经济增量资源的贡献仍超过了存量资源的贡献,表明江苏省经济发展的内生动力仍很充足,尤其近年来南通、宿迁等城市经济增长迅速,发展潜力巨大。从目前的结果来看,存量、增量资源对社会系统的发展贡献尚未呈现出共性特征,存在较大的城市异质性。

表6 江苏省各城市能源、经济、社会、环境系统存—增量贡献系数变化值

通过分析各城市系统发展的存—增量贡献情况,发现能源系统中,除苏州外其余城市的增量贡献系数是负值,且所有城市的能源增量贡献系数持续下降,存量贡献系数持续上升,这说明江苏省工业能源消费和全社会用电已达到较高水平,边际增长效应递减,尤其在当前碳中和与可持续发展战略背景下,工业能耗的增长受到极大限制。经济系统中,大部分城市的增量贡献系数为正,超过了存量贡献系数,尤其是宿迁、淮安、盐城的增量贡献系数极高。这说明,尽管宿迁、淮安、盐城三个城市的整体经济发展现阶段仍在省内处于相对落后的水平,但其经济发展的内生动力充足,未来将走上高速发展的快车道。另外,徐州、常州、连云港和镇江等城市部分年份的增量贡献系数为负值,说明上述四个城市近年来取得的经济增量不符合高质量发展要求。环境系统中,大部分城市以存量贡献为主,增量和存量的贡献系数较少有负值,但整体增量资源的贡献在逐步减小,这说明近几年江苏省在环境保护以及碳减排方面尚未取得显著成果,未来碳减排潜力需进一步发掘,力求不断提高环境系统的增量贡献。最后,社会系统的存量、增量贡献值表现出较高波动性的特点,各个城市不同年份均有负值出现,这表明江苏省社会系统的发展水平与发展潜力具有较大的不确定性。由此也说明,江苏省在经济发展的同时,要更加关注居民生活水平的提高、人口流动以及自然生育率。

(四)二元系统耦合协调发展分析

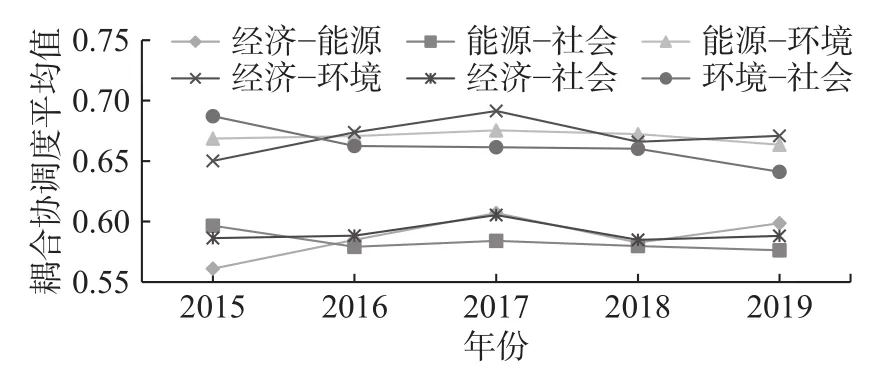

二元系统是多元耦合系统中最基本的单元,因此多元系统耦合协调发展的研究应先从二元系统入手。如图2和图3所示,本文分别从省级和城市层面测算了经济—能源、经济—环境、经济—社会、能源—环境、能源—社会、环境—社会六个二元系统的耦合协调度。如图2所示,从全省来看,经济—环境、能源—环境、环境—社会这三组二元系统的耦合协调发展水平相对较高,而能源—社会、经济—能源、经济—社会这三组二元系统的耦合协调发展水平相对较低。这说明近年来江苏省能源、经济和社会两两之间的矛盾突出,可能成为阻碍城市高质量发展的拦路石。从时间演化上来看,2015—2019年江苏省这六组二元系统耦合协调发展水平的变化趋势较小,环境—社会二元系统的耦合协调发展水平在2016年进入平台期,之后在2018年有明显下降。另外,经济—环境、经济—能源等多个二元系统的耦合协调度在2017年达到最大值之后均出现不同程度的下降。这主要是因为2018年经济放缓对其他三系统产生了或多或少的负面影响,但随着对新常态经济的适应,2019年耦合协调发展水平略有提升,未来仍有进一步发展的空间。

图2 江苏省能源、经济、环境和社会二元系统的耦合协调度

如图3所示,江苏省城市层面能源、经济、环境和社会二元系统的耦合协调发展存在一定的统一性和异质性。整体来看,13个地级市的能源—环境和经济—环境二元系统基本实现了初级协调发展,各城市耦合协调发展水平均较高。一方面,证实了经济与环境、能源与环境之间存在EKC曲线关系,即当城市的经济水平达到一定程度后,经济发展与环境损失、能源消耗与环境损失会表现为负向关系;另一方面,也表明了江苏省近年来低碳发展战略取得了显著成效。而其他四组二元系统均呈现出明显的地区异质性,且异质性的分布极其相似,主要表现为苏南城市的耦合协调发展水平高于苏中城市,苏中城市高于苏北城市。其中,耦合协调发展水平相对较低的是经济—能源和经济—社会二元系统。结合江苏省能源消费量巨大与资源禀赋小的特点,这充分表明江苏省现阶段的经济发展仍较大程度上依赖能源的消耗。另外,江苏省在居民收入水平及城镇化率都较高的前提下,经济—社会二元系统的耦合协调度仍较低,这可能是由于近年来极低的人口增长率所致,2019年江苏省甚至有部分城市出现了负增长,未来江苏省各城市要将城市高水平的发展实力切实转换为对流动人口的吸引力上来,进一步开放人才引进政策。

图3 江苏省城市层面能源、经济、环境和社会二系统的耦合协调度

(五)多元系统耦合协调发展分析

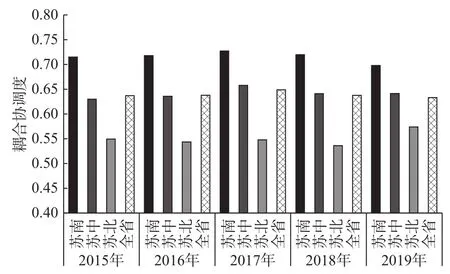

通过对上述二元系统耦合协调发展的深入分析,探究了每个城市六组二元系统发展的演化规律,但无法有效判断城市多系统耦合协调发展的质量与水平。为此,本文将进一步探究江苏省城市层面能源—经济—环境—社会多系统耦合协调度的发展水平以及动态演化规律。图4展示了2015—2019年苏南、苏中、苏北地区和全省多系统的平均耦合协调度。由图4可知,在空间维度上,苏南、苏中和苏北城市群多系统的平均耦合协调度依次降低,且差值明显。全省多系统耦合协调度的均值基本与苏中地区持平,这说明苏北地区落后的多系统耦合协调发展充分抵消了苏南地区的发展优势,对全省的耦合协调发展产生了不可忽视的不利影响,之后有关政府应充分重视苏北地区的发展问题,加强苏北与苏中、苏南地区的经济交流与产业互助,提高地域之间发展的均衡性。在时间维度上,全省的平均耦合协调度,呈微弱上升趋势,2015—2017年江苏省13地级市的平均耦合协调度从0.637提高至0.649,尽管2018年、2019年略有下降,但耦合协调发展等级保持不变,仍为初级协调发展水平。这说明江苏省13地级市各系统之间正处于协调发展阶段,存在相互促进、良性协调耦合的发展态势,但因不同城市的发展基础差距较大,城市间异质性较为明显。

图4 江苏省及分区域城市的平均耦合协调发展水平(2015—2019年)

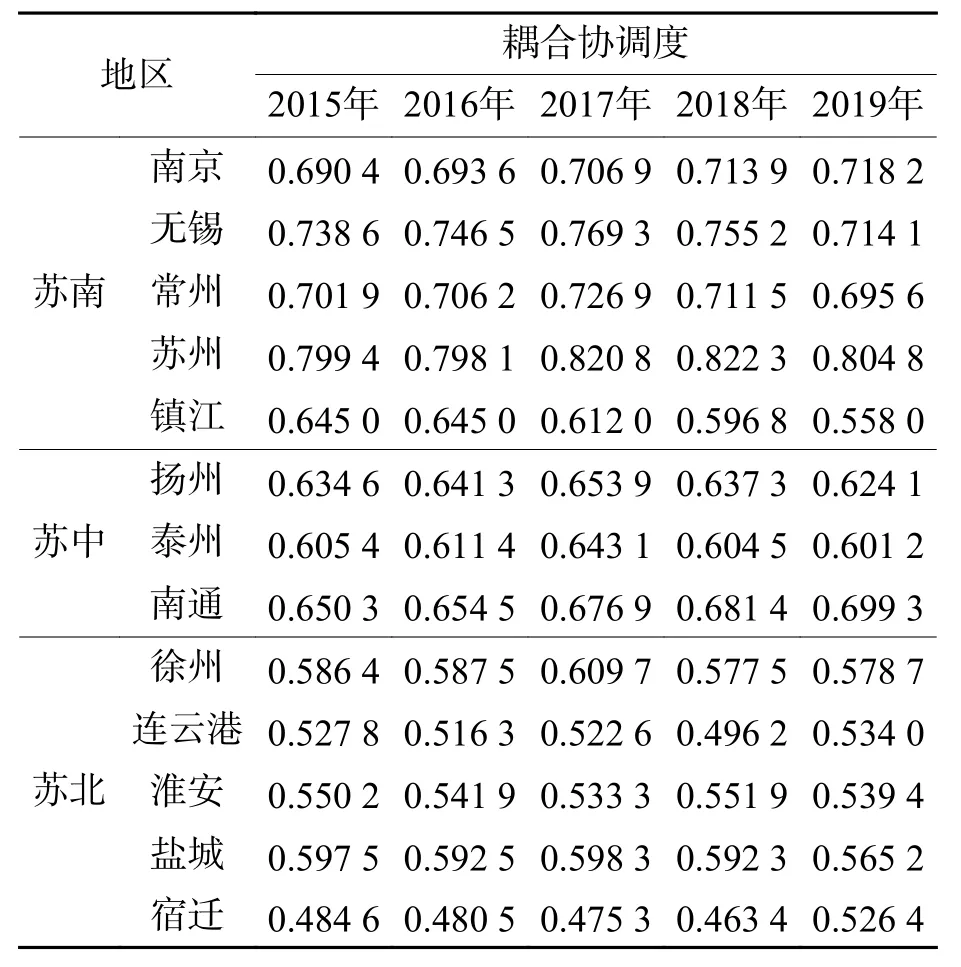

江苏省城市层面能源、经济、环境、社会多系统耦合协调发展也存在明显差异,如表7所示。苏南的镇江、苏北的连云港和徐州在2015—2019年耦合协调发展水平起伏较大,在初级协调发展状态和勉强协调发展状态之间波动。结合前文计算得到的系统功效指数,徐州和连云港的能源、经济、社会功效指数,以及镇江的能源、经济功效指数均低于0.3,表明上述三个城市近年来经济发展严重不足,当地政府应充分发掘经济新增长潜力,以经济增长和产业转型带动能源和社会的发展。位于苏南地区的南京、苏州,苏中地区的南通,苏北地区的宿迁这四个城市耦合协调发展水平呈现出逐年改善的特征。其中,苏州的多系统耦合协调度在2017年突破了0.8,正式迈入良好协调发展阶段;南京于2017年进入中级协调发展阶段,但结合前文分析可知南京的环境系统功效指数较低(不足0.5),说明南京虽然经济社会发展的动力较为充沛,实现了持续增长,但未来当地政府应更多地关注发展的低碳化,更大力度地促进当地工业转型;南通地处苏中,近年来经济发展迅速,多系统耦合协调发展极其接近中级协调发展阶段,从南通各子系统功效和二元系统耦合协调发展上看,其耦合协调程度上升较快的主要原因是四个子系统呈现同步增长的发展态势,且二元系统的协调发展都处于相对较高水平(均超过了0.75);宿迁作为江苏省经济发展水平最低的城市,其耦合协调度也为全省最低,虽呈现逐年改善的态势,但依然处于勉强协调发展阶段,因此未来提升空间巨大,建议宿迁后续充分利用周边城市赋能,以质量发展带动总量发展。综上,江苏省各城市因其自身经济基础和发展起步时间的差异,要想建设“优势互补、高质量发展”的区域经济布局,需要在“十四五时期”因地制宜、有序规划各城市能源、经济、环境、社会系统协调发展的相应政策,实现区域经济高质量发展。

表7 江苏省城市层面能源—经济—环境—社会耦合协调度值(2015—2019年)

四、结论与政策建议

基于多系统耦合协调理论,本文建立了较适宜的能源—经济—环境—社会耦合协调发展的指标体系,在此基础上采用熵值赋权法计算了单系统功效指数,并从“存量”和“增量”两个维度分析系统功效贡献指数,最后构建耦合协调度模型测算了2015—2019年江苏省13个地级市能源—经济—环境—社会中二元系统与多元系统的耦合协调度,并对其时空动态演化和区域差异进行了分析,得出的主要结论如下:

首先,从整体来看,江苏省能源和环境系统发展相对较优,社会系统发展相对滞后且不均衡。存量资源对能源和环境的发展贡献较大,增量资源对部分城市的经济发展贡献较大,社会子系统的存、增量贡献随时间变化表现出较大不确定性。

其次,江苏省城市层面能源—经济—环境—社会耦合协调发展具有明显的区域异质性,主要表现为:苏南地区城市的耦合协调度高于苏中地区,而苏中地区高于苏北地区;同时,经济发达城市优于经济欠发达城市。此外,通过进一步研究发现,虽然苏北地区的低水平发展已对全省的耦合协调发展趋势产生了一定程度的不利影响,但苏北城市具有较大的发展动力和潜力。

再次,从具体城市的发展来看,苏州是江苏省能源—经济—环境—社会耦合协调发展最优的城市,达到了良好协调发展水平;南京、南通、宿迁等城市耦合协调发展水平也呈现出逐年改善的特征;镇江、苏州、连云港等城市耦合协调发展水平波动较大。

江苏省是经济大省,经济基础雄厚,但近年来略有发展减速的迹象。同时,江苏省也是能源消费大省,部分城市产业转型滞后,不利于今后经济的高质量发展。此外,江苏省发展的不均衡问题显著,在居民生活水平以及人口增长方面发展存在问题。基于目前江苏省能源—经济—环境—社会发展现状和上述结论,本文提出以下政策建议:

一是从发展观念上加强对能源—经济—环境—社会发展的战略认识。各个城市在制定经济发展战略与规划中,应当转变部分落后观念,以往的“通过‘工业大城’战略推进经济发展”的传统观念已经难以匹配当前经济高质量发展的步伐,应立足于能源、经济、环境和社会多系统耦合协调理念,根据城市的实际发展现状制定规划。如苏南地区在经济快速发展的同时,也要致力于能源利用效率的提高和产业的低碳化发展;而经济相对落后的苏北地区谋求发展,要以环境和社会的发展为引导,反哺经济的发展。

二是充分重视苏北地区的发展缓滞问题,依托苏南地区高新技术产业的迅速发展,加强省内城市经济交流与产业互助的力度,重点对落后产能进行针对性的帮扶,咬牙度过艰难的“产业转型期”,淘汰掉部分落后的工业产能,在“新基建”背景下,进一步推动能源、经济、环境和社会的耦合协调转变,促进苏北地区经济高质量发展。

三是充分重视社会发展问题,在经济水平相对较低的城市,经济发展要以提高人民生活水平为第一目标;在经济相对发达、居民收入较高的城市,要关注人口低增长甚至负增长问题,积极发布鼓励生育政策以及人才引进政策,增强外来人口吸引力,为未来的发展提供充沛的劳动力支撑。

四是调整能源发展政策,提升能源效率。江苏省在能源利用方面尤其是电能利用仍有巨大的提升空间。当前,“双碳”目标的提出推动电气化发展步入新的历史阶段,江苏作为能源消耗大省,应大力推进各城市的终端电气化水平,发展清洁能源,进一步深化落实江苏省的低碳减排战略,挖掘碳减排潜力空间,更好地实现能源—经济—环境—社会协调发展。

本文还存在以下不足:首先,本文在研究城市层面能源—经济—环境—社会耦合协调发展的动态演化规律时,因受数据完整性的限制,所选取的时间窗口2015—2019年范围有限,未能充分展现城市发展的长期动态变化;其次,因篇幅有限,未将江苏省的发展情况与长三角、珠三角等其他重要经济地区进行详尽的横向对比。为此,下一步研究将结合新理论进一步深化模型,拓宽时间长度与研究范围,并考虑更多因素和随机性,从而增加结论和建议的可信度。