煤-水协调共采全生命周期影响因子研究

2022-01-13王震宇刘晓民刘廷玺王文娟

王震宇,刘晓民,2,刘廷玺,王文娟,薛 莲

(1.内蒙古农业大学 水利与土木建筑工程学院,内蒙古 呼和浩特 010018;2.内蒙古黄河生态研究院,内蒙古 呼和浩特 010018;3.内蒙古金华源环境资源工程咨询有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010000;4.呼伦贝尔水利局 综合保障中心,内蒙古 呼伦贝尔 021000)

0 引 言

大规模、高强度开采煤矿破坏了顶板覆岩结构与完整性,不可避免对矿区特殊的生态环境和资源赋存地质结构带来扰动影响。“煤-水”相关问题逐渐成为制约矿区高质量发展及生态文明建设的关键因素[1]。针对西部矿区水资源匮乏、生态脆弱现状,探究煤矿绿色开采技术、重视矿井水资源化利用研究,由“含水层保护”向“水资源保护”转变思维,将采矿活动对生态环境的影响程度降到最低[2],实现煤炭资源与水资源协调开采,是亟待解决的重大科学技术问题,尤其对缓解西部地区水资源供需矛盾、推动可持续发展具有重要意义。随着环保意识的增强,学者们开始关注煤-水共采相关问题,在绿色开采[3]、保水采煤[4]、精准开采[5]、减损开采[6]等理论引导下开展了大量研究。曹志国等[7]基于特殊生态地质条件开展多种工况下煤水协调开采物理模拟试验,发现在关键部位建造人工隔水层对覆岩渗流特性影响显著,可以有效阻隔上覆含水层水渗入采空区,有利于保护地下水体。采煤对地下水系统的扰动机理复杂、影响因素众多,张建民等[8]提出以“隔离-引导-调控”为核心的煤-水仿生共采理念,针对采煤生态系统中不同元素间的耦合关系及作用方式进行深入研究,判别影响煤-水共采的若干关键因素[9]。现有研究成果主要探讨了煤-水共采效益提升的影响因素,在此基础上,笔者秉承绿色开采理念,根据西部生态脆弱矿区特殊生态资源条件,从系统工程与全生命周期角度出发,统筹考虑矿区地质条件、自然资源、采动影响、生态环境、煤矿灾害、社会经济等6个系统的影响因子,探究不同阶段煤-水协调共采影响因子的敏感度,并阐明其作用方式,期望为煤水共采综合效益的提高与开采技术的改进提供参考。

1 煤-水协调共采全生命周期理论

1.1 煤矿全生命周期理论

煤炭资源的不可再生性决定煤矿具有独特的生命周期机理,储量决定了其生命周期总长度,矿井使用周期和开采规模会影响其生命周期中各阶段的长度。针对煤-水协调共采影响因素繁多、作用关系复杂的特点,片面关注单一阶段无法对开采效益准确评估,只有将其融入煤矿生命周期,结合不同阶段开发特点,才能厘清不同因子间的作用方式,准确计算出各因子权重分布。

我国学者对煤矿生命周期研究深入,秦翥[10]提出基于WSRF的矿用装备生命周期服务系统,有效提高装备资源利用率。姚西龙等[11]以大柳塔煤矿地下水库为例,利用生命周期理论,研究废弃井巷抽水储能的综合成本。安英莉等[12]基于我国煤炭资源开发利用特征,将煤炭全生命周期划分为开采、加工、运输、利用、废弃物处理5大阶段。现有研究已经能十分成熟地将生命周期理论应用于煤炭开发工作,但是对煤-水协调共采生命周期的研究,目前还尚未形成一套切实可行的理论体系。

1.2 煤-水耦合机理

实现煤-水共采效益最大化的前提,是明晰采煤驱动下煤-水相互作用的演化规律。采煤引起的岩层移动与破坏不可避免会对地下水体产生扰动,产生导水裂隙。由于导水裂隙建立了地下水渗流通道,破坏地下水系统补-径-排平衡关系,造成含水层失水及渗流场重新分布。当裂隙导通富水性、渗透性较强的含水层,地下水由水平径流转变为垂向径流,导致矿井涌水量过大,引发突(透)水事故;同时地下水位快速下降,矿区局部出现地表沉降、地裂缝等现象,对区域土地资源造成破坏;当地下水位低于生态水位,造成植被退化、水土流失,更加速了沙漠化进程,形成资源开采与生态破坏的恶性循环。

2 煤-水协调共采生命周期阶段划分

2.1 煤-水协调共采生命周期理论

煤-水共采作为煤炭资源开发的子系统,其生命周期节点与煤矿开发生命周期紧密结合,根据西部生态脆弱矿区特殊生态环境特征,以煤炭开采对地下水体扰动的不同影响,将煤-水协调共采生命周期划分为规划设计阶段、建设开采阶段、闭坑整治阶段。

2.2 规划设计阶段

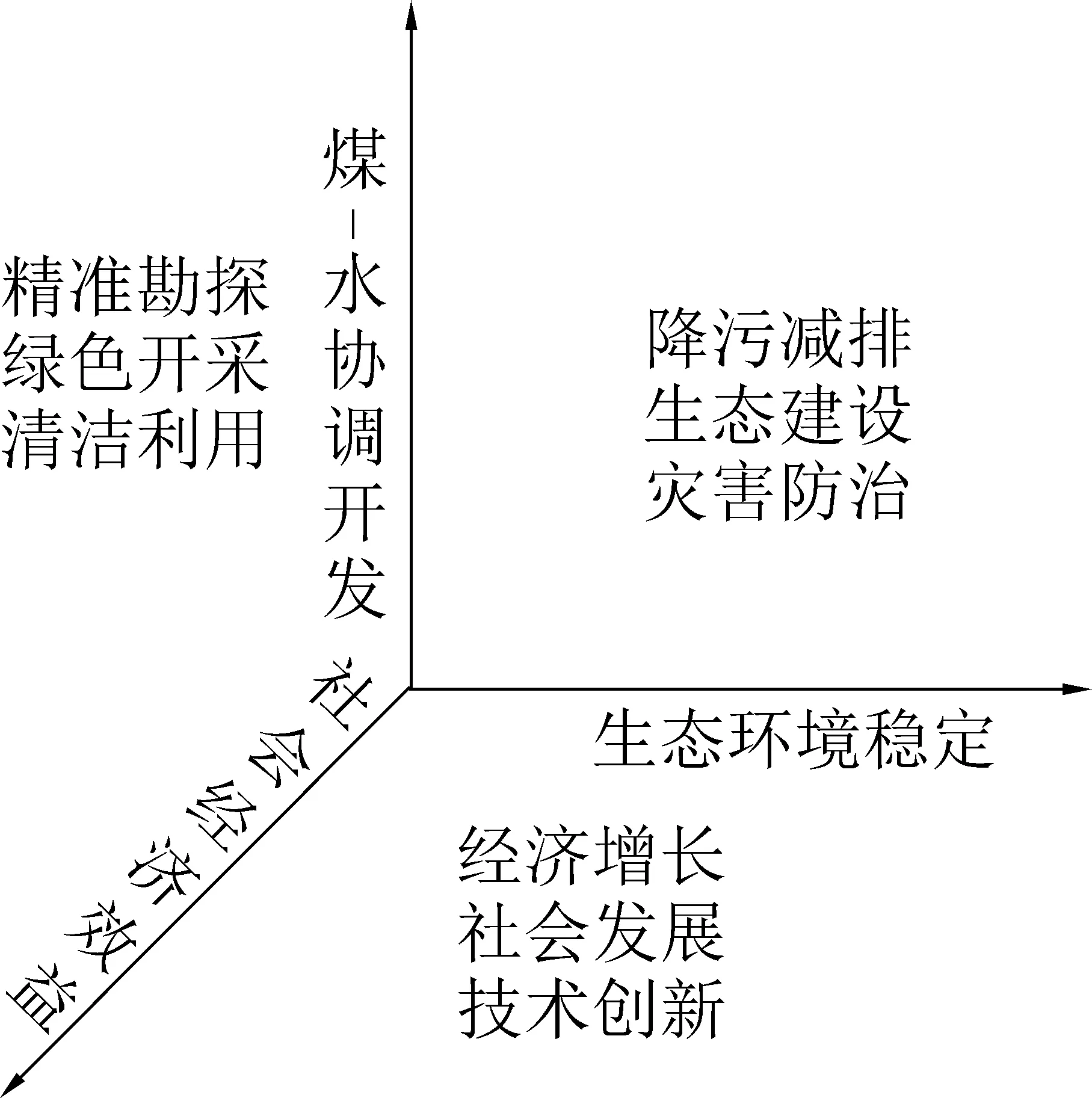

规划设计阶段,矿井尚未动工建设。此阶段煤水协调共采的重点是摸清煤层与关键层工程地质条件、水文地质条件,为煤矿开采对区域地下水资源与地表生态的扰动影响提供灾害防治和生态修复参数。辨识区域地下水补径排条件与上覆岩层渗透性的相互作用,明晰“四水(大气降水-地表水-地下水-矿井水)”转化机制。依据生态脆弱矿区煤水赋存关系,结合区域生态环境、含煤岩系地质构造等特点,以区域水资源承载力为基准,地区生态环境平衡为原则,贯彻源头减损理念,科学合理地制定保水采煤方案,实现煤水双资源协调开发,达到社会经济效益最大化的目标(图1)。

图1 煤-水共采三维分析

2.3 建设开采阶段

建设开采阶段,采煤驱动下三场(应力场-渗流场-裂隙场)发生变化。提高煤-水共采综合效益的前提是重视上覆含水层的富水性及渗透性,以及导水裂隙带发育高度,避免矿井水害的发生。受采动影响,矿井涌水大量增加、矿井水量精准预测与矿井水高效利用技术是当前阶段提升煤-水共采综合效益的关键。在开采过程中,综合统筹煤矿减沉开采、地表减损开采、固废减排、矿井水处理与利用等方面,将开采强度控制在区域生态环境可承受范围之内,变“损后治理”为“损前防范”,避免超出生态自我恢复能力之外,造成生态不可逆的损害(图2)。摒弃末端治理观念,采用“边采边复”环境修复技术[13],准确把握修复时机,实现地下开采与地表复垦的动态耦合。

图2 开采强度与生态系统关系

2.4 闭坑整治阶段

随着煤炭开采设备撤出矿井,矿山内部应力环境、覆岩水文地质条件、地下水环境质量及重金属污染物分布相较于原生状态发生重大变化。专家研究表明,部分特殊裂隙在采煤停止后一段时间将自然闭合[14],但是对于矿山整体生态重建来说,人工干预与自然恢复应当同步进行,避免由于井下排水停止、潜水位回升,原生裂隙与采动裂隙为井下液(固)相废弃物相互渗透、淋滤提供通道,从而降低地下水体串层污染的可能性。

通过工程措施提高覆盖岩层强度,为后期采空区与废弃巷道的空间利用奠定基础。顾大钊[15]对采空区和矿井水利用现状进行了深入的研究,结合多年实践经验,提出以“导储用”为核心的地下水库理论体系,为煤矿地下水保护提供了重要路径。霍冉等[16]对国外废弃煤矿地下空间资源化利用现状进行了深入的研究,分析抽水蓄能、风能、太阳能等多种再生能源在我国废弃矿井实施的可行性,总结国外废弃矿井再生资源高效利用特点,为我国废弃煤矿地下空间利用提供了新思路。采动影响下地表生态遭到严重破坏,地表生态重建是当前时期的重要问题。以地区生态条件为基础,结合当地社会经济发展需要,利用微生物土地复垦等[17]先进技术,科学合理制定土地复垦计划,对不同废弃煤矿进行差异化治理[18],确定符合地区生态系统的治理目标,达到最终土地利用最优化并与周边地区生态环境相适应的目的。总之,闭坑煤矿的生态整治要重点考虑地方生态环境特性与社会经济发展需要,将煤矿关闭带来的影响最小化,同时通过理论创新与技术提升促进煤-水共采生态效应最大化。

2.5 各阶段影响因子选取

查阅水资源与能源协同开发研究成果、煤炭绿色开采技术汇总、现行国家规范与技术标准、煤矿生命周期相关的文献分析并咨询专家意见,立足于西部矿区特殊生态条件,考虑区域水资源承载力现状,统筹地质条件、生态自然、采动影响、灾害防治、社会经济等方面因素,建立煤-水共采不同阶段主要影响因子库(图3)。基于生命周期理论,将煤-水协调共采生命周期划分为3个不同阶段,根据不同阶段煤-水共采重点不同选定相应指标。

图3 煤-水协调共采不同阶段主要影响因子

3 基于Cone-ANP确定权重分布

作为煤炭资源开采的子系统,煤-水协调共采受到众多因素影响,因此在充分考虑多种因素相关性的基础上,重点把握煤-水协调共采影响因子间依赖、反馈关系,关注其源发性、过渡性特征,弱化决策者主观判断的随意武断性,以此利用尖锥网络分析法(Cone-ANP)[19],构建尖锥网络分析模型,实现对影响因子权重分布的计算,以不同影响因子的权重分布来衡量对煤-水共采综合效益的影响作用。

3.1 尖锥元素集划分

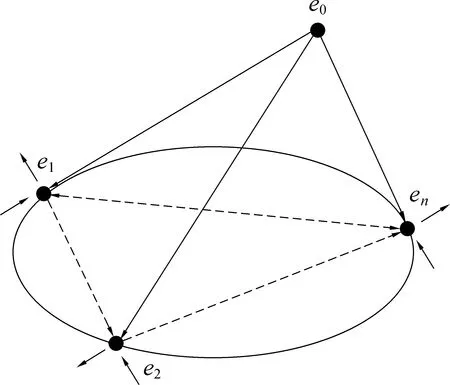

与传统网络分析法(ANP)元素不同的是,尖锥元素更重视元素间相互支配关系,以此来划分锥顶元素及锥底元素。锥顶元素指只对本元素集内其他元素具有支配关系,并且不受其他元素支配的元素,与SAATY[21]提出的源发性元素类似,在尖锥结构中只存在出于它的箭线,而没有指向它的箭线;而锥底元素受到其他元素支配,依据支配关系的不同,进而可以划分为“既进又出”的过渡性锥底元素以及“只进不出”的接受性锥底元素[20-21]。由任意个锥顶元素与锥底元素构成的尖锥元素集称为一般性尖锥元素集,尖锥元素集结构如图4所示。

e0—锥顶元素;e1、e2、en—锥底元素

3.2 煤-水协调共采Cone-ANP结构建立

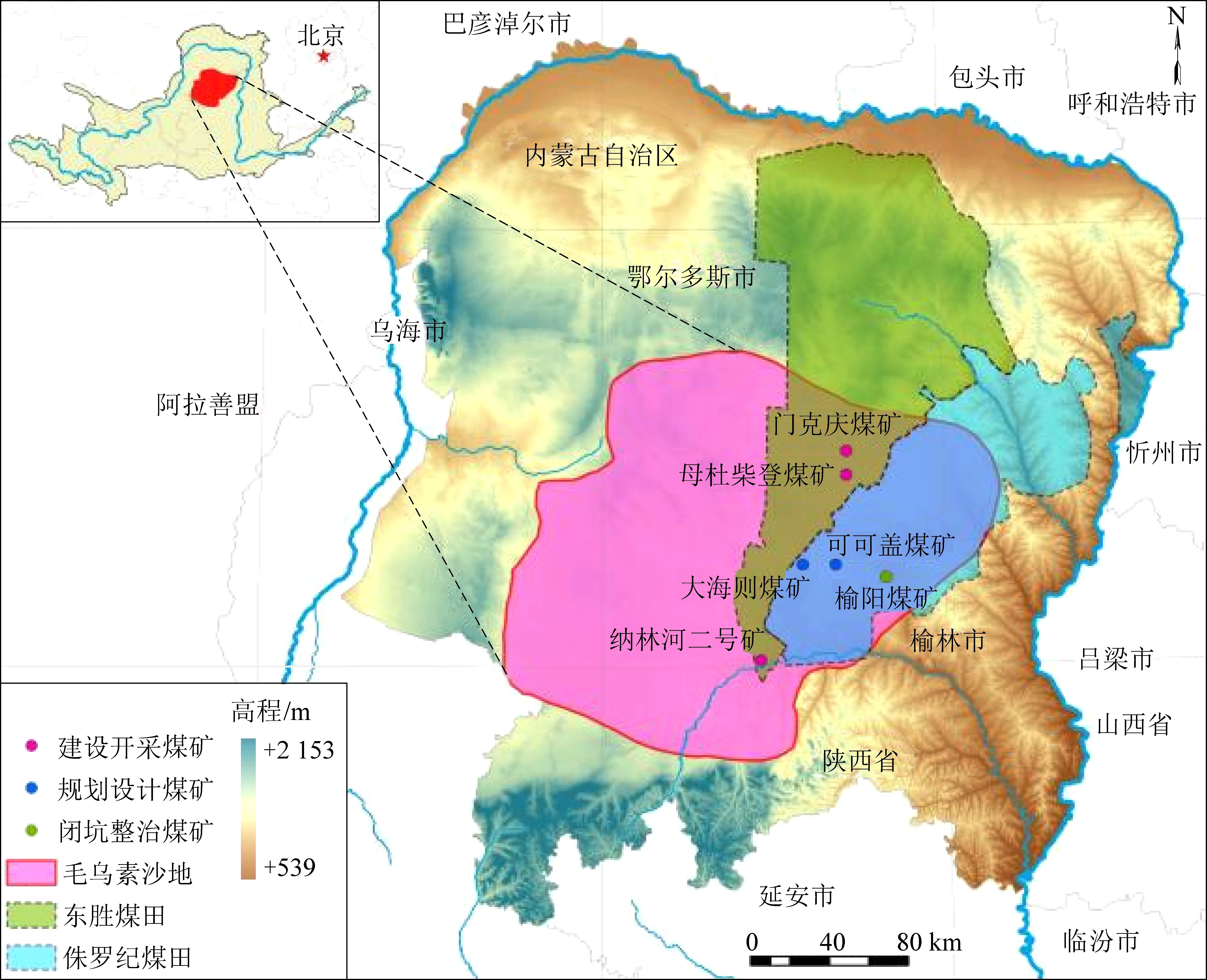

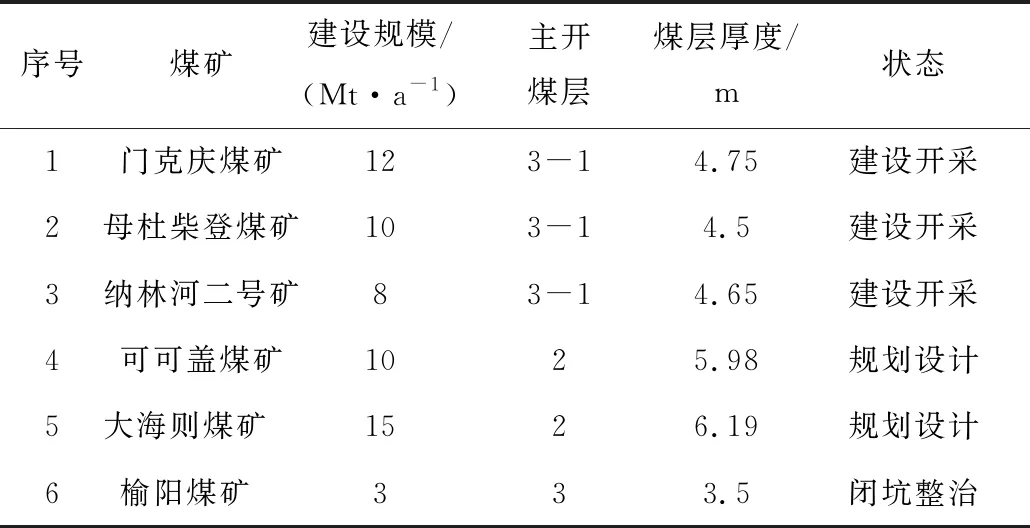

3.2.1 典型煤矿的选取

考虑不同地质条件、煤水赋存状态、技术水平、开发阶段对煤-水协调共采的影响,在西部生态脆弱矿区分别选取6座典型煤矿进行研究,研究区概况图如图5所示。根据煤矿实际情况,结合阶段划分思路,对不同煤矿划分阶段,见表1。上述所选6座煤矿均位于毛乌素沙地周边,自然、生态条件类似,煤水赋存状态、地质构造存在差异,同时开发状态不同,煤矿相互之间存在对比关系,易于判别不同开发阶段下煤水共采影响因素的作用方式及作用程度。

图5 研究区概况

表1 典型煤矿概况

3.2.2 Cone-ANP结构的建立

收集生态脆弱矿区典型煤矿相关资料,查阅相关文献,咨询领域专家,针对煤矿不同开发阶段特点请教煤矿一线生产人员,确定煤-水协调共采不同阶段相关影响因素间的复杂支配关系,以“0”表征2元素间不存在直接的支配关系,以“1”表征2元素间存在直接的支配关系,以此建立元素判断关系矩阵,进一步划定不同阶段锥顶元素与锥底元素,同时根据各阶段的判断关系矩阵建立各阶段Cone-ANP结构图。

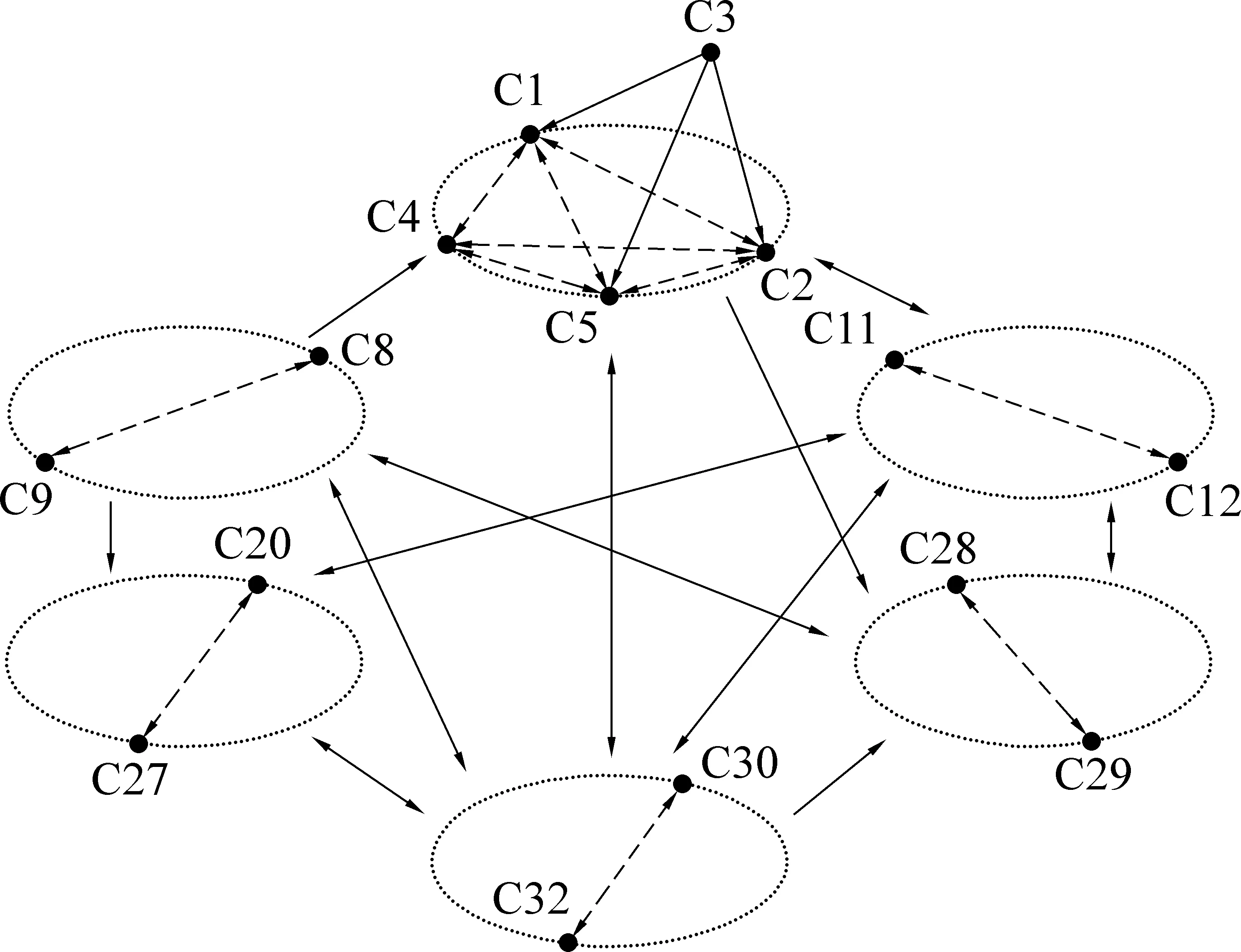

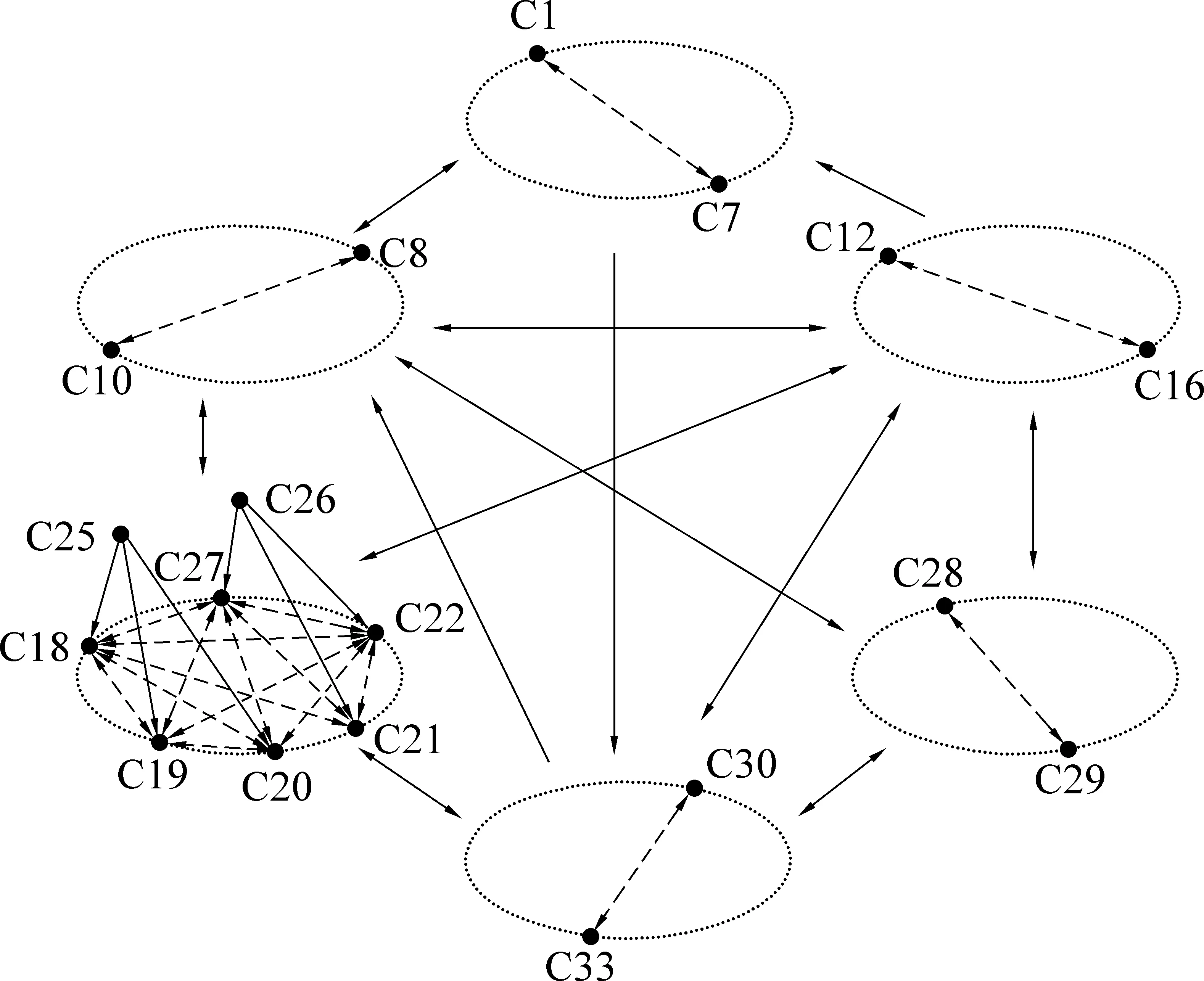

将6大系统不同指标分别划分为不同尖锥元素集,明确各元素集内部指标间支配关系,继而确定不同系统间依赖、反馈关系,得到不同阶段Cone-ANP结构图(图6—图8)。由图6—图8可知,各阶段Cone-ANP结构图中不存在“只进不出”型锥底元素。

图6 规划设计阶段Cone-ANP结构

图7 建设生产阶段Cone-ANP结构

图8 闭坑整治阶段Cone-ANP结构

3.3 煤-水协调共采影响因子权重的计算

在煤-水协调共采Cone-ANP结构建立的基础上,对不同阶段相关影响因子进行权重计算,需按以下步骤进行。以闭坑整治阶段为例。

1)对影响因子分别编号e01,e02,e03,…,e18(e01,e02分别为2个锥顶元素),根据上述尖锥结构确定锥顶元素以及锥底元素,邀请专家对锥底元素相对于锥顶元素的相对重要性进行打分,同时利用其它学者所研究的依据规范标准对煤矿开发相关因素进行划等分级[22],并根据划分结果对专家打分结果进行优化,以弱化主观因素对结果的影响。基于此,构造判断矩阵,利用层次分析法的权重计算原理得到同一尖锥元素集中锥底元素相对于不同锥顶元素的相对权重β1、β2,对于尖锥元素集中的所有锥顶元素,“既进又出”型锥底元素对于锥顶元素的相对权重可以表示成偏好矩阵βm=[β1,β2]。

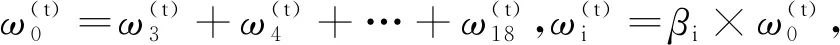

矩阵βm的第j列(j=1,2)表示某锥底元素相对于锥顶元素e01、e02的相对权重。若将所有的锥顶元素看成整体的锥顶元素e0,则在t(t=1,2,…)时刻,锥顶元素的权重可以表示为:

(1)

矩阵βm的第i行(i=1,2,…,16)之和表示某锥底元素相对于锥顶元素e0的相对权重。对βm按行求和并归一化处理得到各锥底元素相对于锥顶元素的综合权重:

(2)

2)根据上述原理计算相对于每个锥底元素,所有其他锥底元素的相对权重,如果2个元素间不存在依赖关系,则相对权重为0。对于某个锥底元素,其相对权重之和为1。以此得到所有锥底元素的相对权重矩阵A。

(3)

由此可知:

W(t-1)=B×W(t-1),(t=1,2,…)

(4)

(5)

W(0)各分量权重非负且和为1。根据式(4),假设(t-1)时刻锥底元素权重已知,根据层次分析法复合权重原理可知:

(6)

因此得到:

W(t-1)=A×W(t-1),(t=1,2,…)

(7)

则

Q=AB,(t=1,2,…)

(8)

矩阵Q即为加权超矩阵,对其进行矩阵极限化后得到Q(+∞)极限矩阵,进而得到各锥底元素权重,利用式(3)的计算方法,最终得到锥顶元素的权重大小。需要注意的是,此时尖锥元素集内元素权重之和势必大于1,需要经过归一化后得到各元素混合权重。

3.4 权重计算

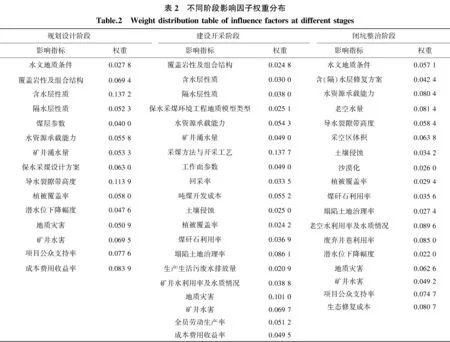

基于上述计算方法,将6座典型煤矿煤-水共采不同阶段的指标权重分别算出,为使结果在一定程度上代表西部矿区平均水平,将不同开发阶段的煤矿权重结果平均化,并梳理整合,得到以下权重分布雷达图(图9)与不同阶段影响因子权重分布表(表2)。由图9可知:

图9 权重结果雷达图

1)在煤矿规划设计阶段,排在前3位的分别是地质、采动及社会影响,含水层性质影响作用最大。含水层的性质将直接影响矿区水文地质条件,从而改变开采方案。因此,该阶段煤-水共采侧重于摸清煤矿地层特点及煤层参数,明确矿床工程地质、水文地质等相关条件,考虑煤矿经济效益以及煤矿项目对社会产生的影响,从而有针对性地制定煤矿保水开采技术方案。

2)在煤矿建设开采阶段,排在前3位的分别是采动、生态环境以及矿区灾害,影响权重较大的指标是采煤方法与开采工艺、塌陷土地治理率。根据矿区生态环境、水资源承载力,选定合适的开采方式将有助于煤矿降低矿井水害、地质灾害的风险,加之矿井水精准预测与高效利用技术的应用,将有利于煤-水共采综合效益的提高;同时重视煤矿生态修复,贯彻“边采边复”的生态治理思想,以期达到经济效益与生态效益共同提高的目的。

3)在煤矿闭坑整治阶段,排在前3位的分别是生态环境、自然以及社会影响,老空水量、水质以及废弃井巷利用率的指标权重最大。生态环境治理是煤矿闭坑整治阶段的重要工作,统筹含(隔)水层再修复、土地复垦、废弃地下空间资源化利用等方面,根据当地生产生活需要制定生态治理目标,力求修复效果与周边自然环境一致,同时将煤矿闭坑对社会经济的影响最小化。

4 结 论

1)煤-水协调共采对维护西部矿区生态平衡、缓解区域水资源短缺、提升水资源利用效率、促进地方社会发展具有重要作用,其开发过程受多种因素共同影响,将各影响因子系统分析、整合梳理,划分为地质、自然、采动、生态环境、矿区灾害、社会影响六大方面。从煤-水协调共采全生命角度出发,系统性地构建了包含规划设计、建设开采、闭坑整治三大阶段的影响因子库,对煤水共采影响因子的研究有一定借鉴意义。

2)采用Cone-ANP分析法构建了煤-水协调共采全生命周期的不同阶段Cone-ANP结构,综合分析了不同指标元素间依赖、反馈关系,同时根据煤矿开发不同阶段对地下水系统扰动程度的不同,将煤-水协调共采生命周期划分为三大阶段,分别阐述了不同阶段煤水共采侧重点,并计算了各影响因素的权重,为后续煤-水协调共采综合效益评价提供了借鉴。

3)通过分析权重计算结果可知,影响煤水协调共采的因素存在于其生命周期内的各个阶段,片面关注单一阶段无法实现从总体上把握煤水共采的主要影响因素。含水层性质、采煤方法与开采工艺、老空水利用率及水质、废弃井巷利用率是影响煤-水协调共采的关键因素。因此,需要在规划设计阶段注意矿区主要含水层性质的同时,在建设开采阶段注意采煤方法与开采工艺的实际应用,还应做好煤矿闭坑后的老空水高效利用、水质监测、废弃井巷再利用等后续工作,确保煤-水协调共采的生态社会效益最大化。