山东省栖霞市郭落山金矿矿床地质特征及成因研究

2022-01-13吴新友朱随洲李新年

金 刚,吴 鸣,王 宁,吴新友,朱随洲,李新年

(1.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院,山东 济南 250100;2.山东正元地质资源勘查有限责任公司,山东 济南 250100)

0 前 言

胶东半岛位于环太平洋构造带,受区域构造及火山期后热液交代蚀变作用形成了全国著名的胶东金矿矿集区[1]。栖霞市郭落山金矿地处蓬莱—栖霞金矿成矿带的南缘,区域上受燕山期构造—岩浆热液影响,成矿元素进一步活化富集[2-3]。该区域自20世纪50年代开展地质、物探和化探工作以来,陆续发现了笏山、陡崖、百里店、流口金矿、草庵金矿十里庄和郭落山等大中小型含金石英脉型金矿床[4-6]和大量矿(化)点,为该地区开展地质找矿工作,积累了丰富的基础地质资料。本文对郭落山金矿及外围的区域地质背景、矿区地质条件和矿体特征进行了初步分析,探讨了郭落山金矿成矿物质来源、金迁移方式和矿床成因,总结区域成矿规律和找矿方向,为后期金矿勘探工作提供基础地质资料。

1 区域地质背景

研究区位于华北板块(Ⅰ)胶辽隆起区(Ⅱ)胶北隆起(Ⅲ)胶北断隆(Ⅳ)栖霞—马连庄凸起(Ⅴ)的北部,蓬莱—栖霞金矿成矿带的南缘[7-8]。区域大面积被第四纪覆盖,主要出露新古代胶东岩群、古元古代粉子山群、新元古代蓬莱群、中生代白垩纪莱阳群及新生代第四纪地层。断裂构造发育,以北东向和北西向断裂构造为主构成网格结构。

北东向断裂主要有斑山口—小石岭断裂、十里庄—谢家沟断裂等,属蓬莱—栖霞金成矿带中的次级断裂构造,主要为舒缓波状压扭性断层,带内多为碎裂岩,角砾为次浑圆状—浑圆状,粒径1~3 cm,局部糜棱岩化明显,主要发育绿泥石化、绿帘石化、硅化、弱黄铁矿化和绢云母化蚀变等,与金矿成矿关系密切,是区域内金矿的主要控矿和容矿构造[9]。区域岩浆岩发育,尤以花岗岩类分布最为广泛,多呈岩基、岩株及岩脉产出。按形成时代,可将其划分为新太古代阜平期、中元古代四堡期、中生代燕山早期,其中以新太古代为主,但以早燕山期二长花岗岩与金成矿关系密切。

2 矿区特征

2.1 矿区地质特征

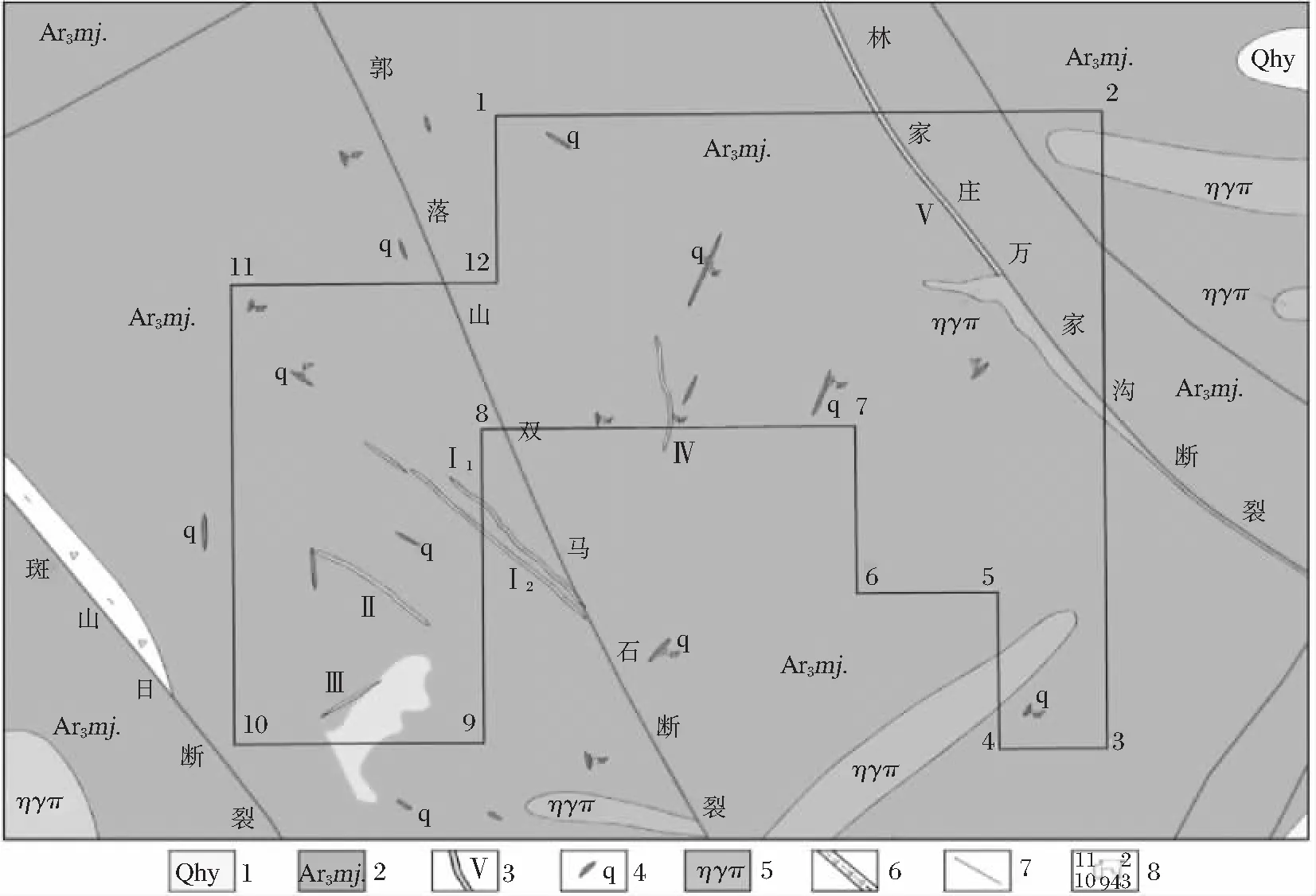

矿区位于蓬莱—栖霞金成矿带南侧,地层简单,断裂构造发育,岩浆活动强烈。主要出露地层为新太古代胶东岩群苗家岩组(Ar3mj)灰白色黑云变粒岩和第四纪沂河组(Qhy)含砾混砂、含砂砾石层。郭落山金矿地质矿产见图1。

1 河床相冲积堆积;2 黑云变粒岩、斜长角闪岩;3 蚀变带及编号;4 石英脉;5 二长花岗斑岩;6 破碎带;7 断裂;8 拐点及范围

矿区内构造以断裂构造为主,以北西向断裂规模最大,北东向断裂和近南北向断裂规模较小。其中,北西向断裂以林家庄—万家沟断裂破碎带规模最大,该组断裂既是导矿构造又是容矿构造,蚀变带的规模及分布严格受断裂控制[5],带内局部发育擦痕、断层泥、碎裂岩、碎粒岩和不连续的含金铁矿化或褐铁矿化石英脉。脉岩较为发育,主要为二长花岗斑岩、石英脉等,多沿北西向、北东东向小断裂贯入。多期次的岩浆活动为金的活化迁移和富集提供了热源动力。

2.2 蚀变带特征

矿区内发现构造蚀变带共有6条,编号分别为Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号。蚀变岩带严格受区内断裂构造控制。岩性主要为(黄铁矿化、褐铁矿化)石英脉、构造角砾岩、绢英岩、碎裂岩等。矿化强烈地段,构成金矿体。

Ⅰ1号蚀变带:长约550 m,宽0.60~2.70 m,走向304(°)~316(°),倾向南西,倾角80(°)~85(°),蚀变类型为硅化、黄铁矿化和褐铁矿化等,蚀变带深部金矿化较弱,金品位最高为0.20×10-6。

Ⅰ2号蚀变带:长约830 m,宽0.60~2.50 m,呈近反“S”形展布,走向311(°),倾向北东,倾角82(°)~83(°)。蚀变类型为硅化、黄铁矿化和褐铁矿化等,金最高品位23.8×10-6。蚀变带深部金矿化较弱,金品位最高为1.02×10-6。

Ⅱ号蚀变带:长约380 m,宽0.50~2.00 m,走向295(°),倾向南西,倾角67(°)~70(°),见有硅化、绢英岩化和黄铁矿化等蚀变,金品位最高为2.58×10-6。

Ⅲ号蚀变带:长约220 m,宽0.30~2.10 m,走向58(°)~61(°),倾向南东,倾角58(°),见硅化、黄铁矿化和绢云母化等,金品位最高为1.99×10-6。

Ⅳ号蚀变带:长约270 m,宽0.50~2.00 m,走向352(°)~13(°),倾向东,倾角33(°)~47(°),见有硅化、绢英岩化和黄铁矿化等蚀变。地表块金品位为0.78×10-6。

Ⅴ号蚀变带:该构造蚀变带规模最大,斜贯矿区东北部,矿区内出露长650 m,宽3~25 m,沿倾斜延伸763 m,深部控制最宽30 m。蚀变带总体走向325(°),倾向南西,倾角43(°)~55(°),蚀变带走向沿西北及深部均未封闭。岩性主要由褐铁矿化浅粒岩、(含金黄铁矿化)石英脉、黄铜黄铁矿化斜长浅粒岩、构造角砾岩和绢英岩等组成,蚀变有硅化、黄铁矿化、绢云母化和绿泥石化等,浅井打块取样金品位最高为20.80×10-6,区内主要矿体均赋存于该蚀变带内。

3 矿体特征

3.1 矿体特征

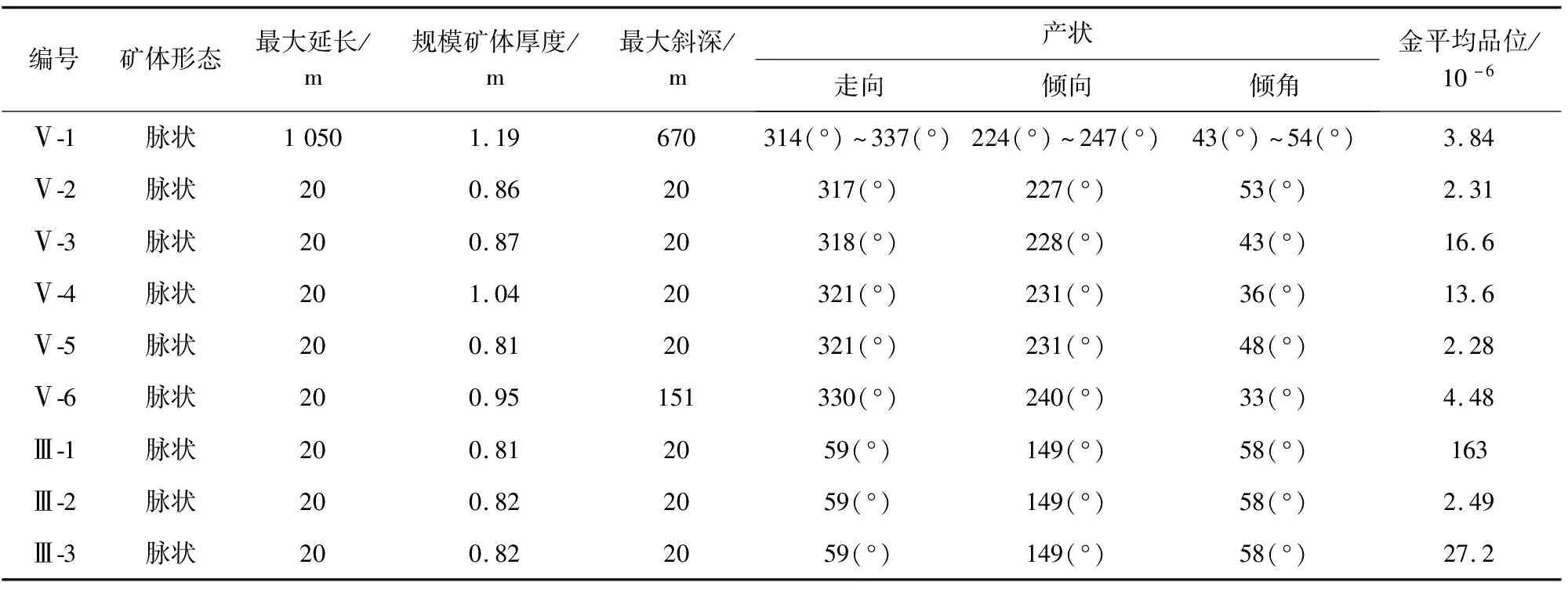

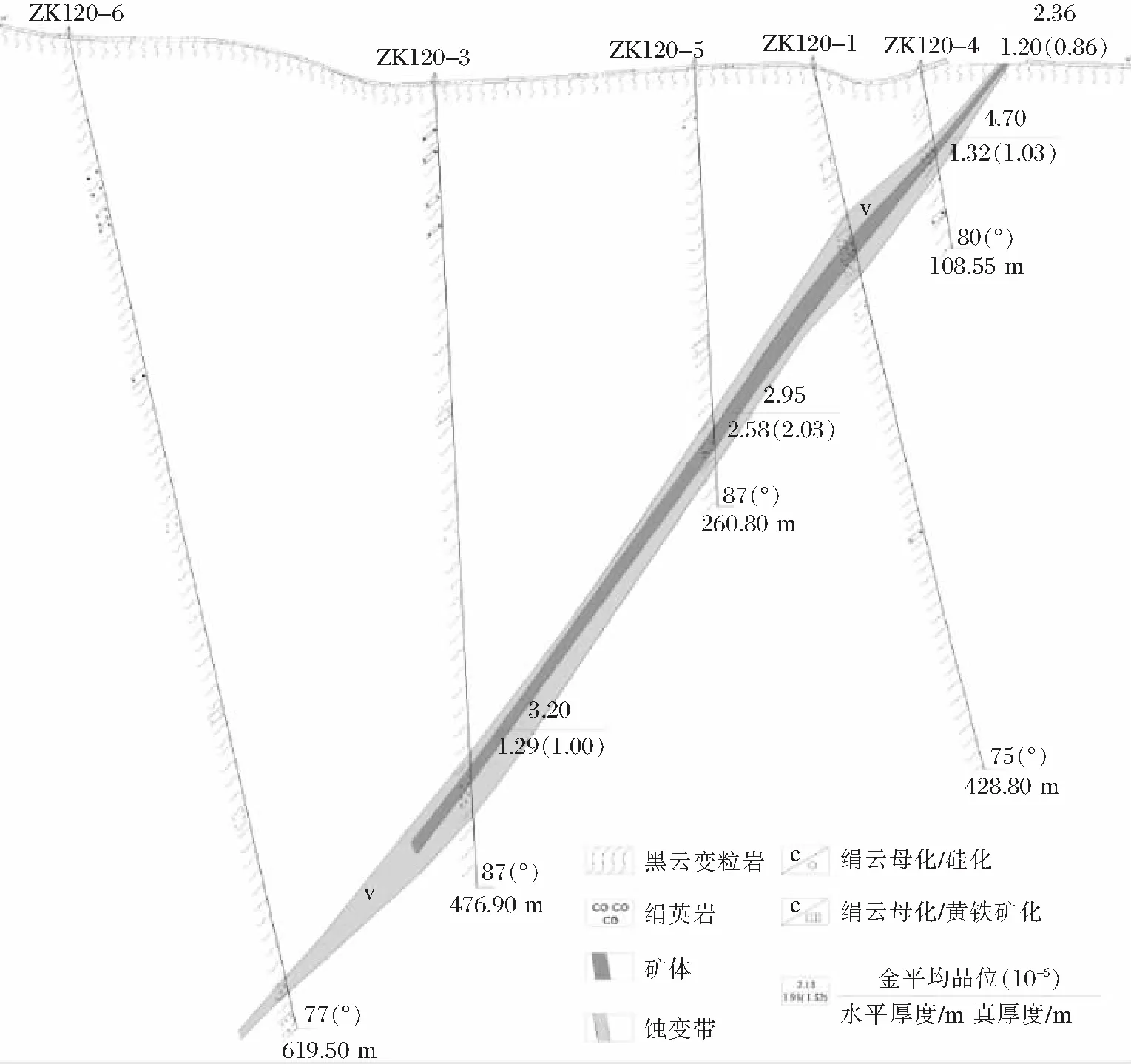

矿区内金矿体严格受蚀变带控制,其产状与蚀变带一致,多呈单脉状、透镜状平行产出,共圈定9个金矿体。矿体特征一览见表1。

表1 矿体特征一览

其中,Ⅴ号构造蚀变带圈定6个金矿体,编号分别为Ⅴ-1、Ⅴ-2、Ⅴ-3、Ⅴ-4、Ⅴ-5、Ⅴ-6号;Ⅲ号构造蚀变带圈定3个金矿体,编号分别为Ⅲ-1、Ⅲ-2、Ⅲ-3。

Ⅴ-1号矿体赋存于Ⅴ号蚀变带中,受林家庄—万家沟断裂控制,走向314(°)~337(°),倾角43(°)~54(°)。郭落山金矿Ⅴ号蚀变带120勘探线剖面见图2。

图2 郭落山金矿Ⅴ号蚀变带120勘探线剖面

矿体总长1 050 m,控制倾斜延深334~670 m,沿西北走向延伸至探矿权范围外,矿体呈脉状,最小厚度0.69 m,最大厚度2.53 m,平均厚度1.19 m,属厚度变化稳定矿体,沿走向和倾向具舒缓波状、局部膨胀狭缩。矿体单样金最低品位1.07×10-6,最高品位31.00×10-6,平均品位3.84×10-6,为有用组分分布均匀的矿体。矿体主要为含金黄铁矿化硅化碎裂岩,其次为含金黄铁矿化绢英岩,局部为黄铁矿化斜长浅粒岩。矿体形态变化程度简单,无分支复合,矿体无脉岩,估算(333)金矿石量871 448 t,金金属量3 350 kg,占矿区总矿石量的98.8%,占矿区金金属量的96.1%。

Ⅴ-6号矿体为浅部发现的盲矿体,赋存于Ⅴ号蚀变带的上盘,呈脉状产出,走向150(°),倾角33(°)。矿体沿走向长20 m,延深151 m,岩性为含金褐铁矿化黑云变粒岩、绢云母化硅化黑云变粒岩,沿走向及倾向均已封闭。矿体平均厚度0.95 m,平均品位4.48×10-6,估算(333)金矿石量7 198 t,金金属量32 kg。Ⅲ-3号矿体赋存于Ⅲ号蚀变带中,呈脉状产出,走向59(°),倾向南东,倾角58(°)。推测矿体走向长20 m,延深20 m,岩性为黄铁矿化石英脉,沿西南走向及倾向均已封闭。矿体平均厚度0.82 m,平均品位27.2×10-6。

3.2 矿石质量与结构构造

矿石中金属矿物主要为自然金和银金矿,硫化物为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿和磁黄铁矿等,氧化物为褐铁矿,非金属矿物主要有石英、绢云母、斜长石、方解石和白云母等,其中黄铁矿和黄铜矿为主要载金矿物,其次为石英、闪锌矿和方铅矿。主要金属矿物特征及结构构造见图3。

Py 黄铁矿;Ng 自然金;Cp 黄铜矿;Ser 绢云母;Qz 石英;Pyr 磁黄铁矿;Gn 方铅矿;Sph 闪锌矿;Lm 褐铁矿

根据矿石矿物颗粒形态分类,矿石主要有他形填隙结构、压碎结构、交代港湾结构、乳滴状结构和自形—半自形粒状结构等,以他形填隙结构、压碎结构和交代港湾结构为主;根据矿石中金属矿物集合体的形态、相对含量及相互关系,矿石主要有块状构造,浸染状构造、团块状、网脉状和角砾状构造等,其中以块状构造和浸染状构造为主。

3.3 金的赋存状态和矿石类型

矿体中金的载体矿物主要为黄铜矿和黄铁矿,其次为闪锌矿、方铅矿、石英等。金主要以自然金形式赋存,他形粒状,主要为细粒金,具体为粒间金和包裹金2种类型,粒径一般0.01~0.02 mm,部分0.02~0.03 mm,少0.03~0.05 mm,极少0.05~0.10 mm,星散状赋存于黄铁矿裂隙、黄铁矿晶隙、黄铜矿与石英晶隙中,其次黄铁矿包裹。

区内矿石可分为原生型金矿石和氧化型金矿石。前者依据结构构造和矿物共生组合分为黄铁矿化硅化碎裂岩型金矿石、黄铁矿化绢英岩型金矿石、黄铁矿化斜长浅粒岩型金矿石和绢云母化硅化碎裂岩型金矿石4种自然类型。其中,工业矿石主要位于Ⅴ号蚀变带内,以含金黄铁矿化硅化碎裂岩金矿石为主,含金黄铁矿化绢英岩金矿石为辅,硫平均品位0.98%,为低硫化物型金矿石。后者主要分布于地表或近地表(地表以下40~50 m),矿石呈蜂窝状构造,颜色受黄铁矿淋浴影响(常为灰黄或紫黄色),矿石类型为褐铁矿化硅化碎裂岩型金矿石,矿石量5 万t。

3.4 矿体围岩和夹石

矿体均为碎裂岩,围岩和矿石类型一致,夹石最厚为0.64 m,均小于剔除厚度。赋存于破碎蚀变带中,主要由斜长浅粒岩质碎裂岩、绢英岩、构造角砾岩等组成,带内充填有石英脉和煌斑岩脉等。矿体围岩主要为硅化碎裂岩、斜长浅粒岩、绢英岩化碎裂岩、绢英岩等,局部见煌斑岩。以Ⅴ-1号矿体为例,岩性为硅化绢云母化。

3.5 围岩蚀变及矿化阶段

矿区围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化、黄铜矿化、绢云母化和少量的褐铁矿化、方铅矿化、闪锌矿化、磁黄铁矿化等。

硅化、黄铁矿化和绢云母化与金矿化关系密切:①硅化在各断裂蚀变带中普遍发育,呈团块状、细脉状或为构造角砾或与黄铁矿组成胶结物,构成含金脉体;②黄铁矿是本区较发育的金属矿物,呈星散状分布于石英脉中,呈细粒碎裂状、团粒状和斑杂状分布,常伴有金矿化;③绢云母化一般发育于压扭性的破碎带中,与硅化同时进行,称为绢英岩化,在金矿化的不同成矿阶段中均较发育,与金矿化的关系较为密切。

矿化与蚀变作用关系密切,但主要取决于构造活动,根据其蚀变特征,热液期分4个矿化阶段:石英—黄铁矿阶段、金—石英—黄铁矿阶段、金—石英—多金属硫化物阶段和石英—绢云母化阶段。矿体赋存于构造蚀变岩带中,金属硫化物呈浸染状、细脉网脉状、脉状或细脉浸染状产出,主要载金矿物为黄铁矿和黄铜矿。金矿物的富集与蚀变强度呈正相关,蚀变越强,矿化越好。

4 成矿规律研究

4.1 成矿物质来源

区域内大量分布新太古代胶东岩群、古元古代粉子山群和新元古代蓬莱群的黑云斜长片麻岩、黑云变粒岩、斜长角闪岩和磁铁石英岩等老变质岩,新太古代阜平期变辉长岩、片麻状中细粒英云闪长岩、片麻状细粒奥长花岗岩和片麻状细粒含黑云花岗闪长岩等与中元古代四堡期变辉石橄榄岩岩体,以及燕山期二长花岗斑岩、闪长玢岩、石英脉、辉长岩、花岗斑岩、煌斑岩中基性脉岩群。岩石均具有较高的金含量,其中磁铁石英岩、角闪岩和闪长岩金元素含量>10×10-9。古老地层和岩体均有较高的金丰度值,形成了较高的金多金属地球化学背景,为金矿的形成提供了丰富的物质基础。前人利用S同位素显示矿区硫元素以幔源硫为主,有部分壳源硫的加入;Pb同位素显示铅主要由地壳深部供给,同时有上地壳物质的补充;利用元素组合关系和稀土元素分析显示成矿流体早期以幔源流体或岩浆流体为主,并受到晚期流体运移和混合。金主要赋存于金属硫化物中,其成矿物质主要来源于上地幔和部分下地壳。

总之,区内成矿物质来源具多源性,主要来源于上地幔岩浆和古老的变质火山岩系[7-10]。

4.2 控矿因素分析

1)构造对矿化的控制作用

郯庐断裂带的大规模左旋平移活动及其在浅部地壳形成了大量NE-NNE脆性断裂及其次级断裂,控制了区域内花岗质岩体和金矿床的分布。台前—陡崖断裂(NE向)作为区域性深大断裂,强烈动力和岩浆热力变质作用使得岩石破碎、变质和蚀变,为深部和上地幔流体和热液提供了上升通道,形成了大规模的金属元素活动带和转移带,为金多金属的迁移提供了有利条件。此外,区内北西向林家庄—万家沟断裂及部分北东向断裂是重要的导矿构造和容矿构造,金元素被迁移后在北西向断裂与派生的北东向断裂内沉淀富集,进而形成脉状矿体。

总之,断裂构造在成矿过程中起到关键作用,不仅控制着矿体的形态、产状和规模,而且控制着工业矿体的分布。

2)地层对矿化的控制作用

区内矿体主要位于林家庄—万家沟断裂附近,其他地段均不成规模。断裂带经过新太古代苗家岩组黑云变粒岩和斜长角闪岩,V蚀变带深部主要为斜长角闪岩,含有较高的金元素丰度,暗示断裂经过富金元素岩体才可能成矿。岩石对金矿形态、分布和金的来源产生重要影响。

总之,区内金元素主要来源于上地幔岩浆和古老的变质火山岩系,林家庄—万家沟断裂提供了成矿热液的通道和沉淀场所,后期的构造变形和变质作用激活了成矿物质的活化与迁移,使得金矿床赋存于硅化碎裂岩型蚀变带中,在合适的有利空间沉淀富集成矿。

4.3 矿床成因

在充分剖析郭落山金矿床区域地质背景和矿床地质特征的基础上,结合成矿物质来源和控矿因素等方向,并与周边金矿进行对比,得出本矿床为中低温热液裂隙充填交代型金矿床,具体依据如下。

1)矿体受北东向台前一陡崖断裂及其次一级断裂影响,Ⅴ号蚀变带内的金矿体严格受北西向林家庄—万家沟断裂控制,矿体多呈脉状赋存于碎裂岩和绢英岩中,零星矿体位于其上盘,产状与蚀变带基本产状一致,空间分布上大致平行产出。

2)矿体主要赋存于构造蚀变岩带中,主要矿体为硅化碎裂岩、绢英岩、斜长浅粒岩和绢云母化硅化碎裂岩,金属硫化物呈浸染状、细脉网脉状、脉状或细脉浸染状产出,主要载金矿物为黄铁矿和黄铜矿等,金矿物的富集与蚀变强度呈正相关。

3)矿石矿物成分较为复杂,自然金属为自然金和银,硫化物为黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿和磁黄铁矿,氧化物为褐铁矿,非金属矿物主要有石英、绢云母、斜长石、方解石和白云母等。

4)围岩蚀变以硅化、黄铁矿化、黄铜矿化和绢云母化为主,次为褐铁矿化、方铅矿化和闪锌矿化等。

5)郭落山金矿床与临区内马家窑金矿床、山城金矿床和笏山金矿具有相似的地质特征和地球化学特征,为典型的中低温热液脉状金矿。

总之,金矿床形成具有多阶段性和叠加性,断裂构造控制着矿床的形态。即太古代末期到早元古代初期,发生了一次强烈的褶皱造山运动(胶东运动),伴随构造运动发生了区域变质作用,形成了新老无序的递进变质带,在区域变质作用过程中,使原岩中的成矿组分汇集,构成了胶东金元素的高背景异常区;中生代时期,由于太平洋板块与欧亚大陆的俯冲,形成深大断裂与上地幔沟通,地幔岩浆渗入形成了交代—重熔岩浆,在岩体形成过程中,矿源层中的金等成矿元素进一步活化、迁移,并在成岩作用的晚期形成富含挥发成分的含矿热液,赋存于花岗岩之中。在基底构造基础上,断裂早期的压剪性活动和其后的继承活动,使其局部产生了拉张扩容带,使含矿溶液富集沉淀,形成金矿床。

4.4 找矿标志

1)本区北部分布的中生代燕山早期玲珑序列花岗岩体,控制区内金矿分布,花岗岩体为区内找矿的宏观地质标志。

2)林家庄—万家沟断裂为主要矿体控矿构造,浅部发育的较缓蚀变带,形成了规模较小的金矿体,因此北西向断裂构造包括郭落山—双马石断裂为金矿床提供运移通道和赋存空间位置,是本区找寻金矿体的重要标志。

3)矿体多赋存于蚀变带中,与硅化、黄铁矿化和绢英岩化等关系密切,因此与金矿化和赋存的断裂构造,是本区找寻金矿的重要标志。

4)发育于北西向蚀变带中的硅化斜长浅粒岩、绢英岩、斜长浅粒岩质碎裂岩等是该类型金矿的直接找矿标志。

5 结 论

1)郭落山金矿位于蓬莱栖霞金矿成矿带南侧,林家庄—万家沟断裂构造带中,共圈定含矿蚀变带6条和金矿体9个,发育硅化、黄铁矿化、黄铜矿化、绢云母化等,为典型的中低温热液裂隙充填交代型金矿床。

2)矿体形态较简单,呈不规则脉状和透镜状,矿体产状与金矿化蚀变带基本一致。矿体真厚度0.69~2.53 m,为厚度稳定矿体,金品位1.07×10-6~31.00×10-6,平均品位3.84×10-6,为均匀矿体,共获得(333)+(334)金金属量3 350 kg。金主要以自然金形式赋存,主要为粒间金和包裹金,金矿化与硅化、黄铁矿化和黄铜矿化具有密切的关系。

3)金主要来源于上地幔岩浆和古老的变质火山岩系,林家庄—万家沟断裂不仅为成矿热液提供了运移通道和沉淀场所,而且促使成矿物质不断活化、迁移。中生代花岗岩、构造破碎带、硅化、黄铁矿化、褐铁矿化和绢英岩化为重要的找矿标志。