艺术新生代

2022-01-10本刊编辑部

本刊编辑部

油画系毕业的周轶伦始终像个“局外人”一般,在画廊系统之外丰富着他庞大多样的作品体系。他一边感叹着快速消费的时代无法逃离,但同时又拼接好奇与游戏精神自处。

“我们是深陷消费的一代,没有革命没有突破。我们在制造垃圾,填满每个人的房间,未来的每个角落都是我们制造的剩余。但你已经无法停止制造,诗意的想象无法填补那巨大的消费深渊……”周轶伦的言谈中很少有艺术家的浪漫,现实、直接,甚至带有浓重的悲观主义,但同时,他又形容自己在所谓的消费深渊中“乐此不疲”。

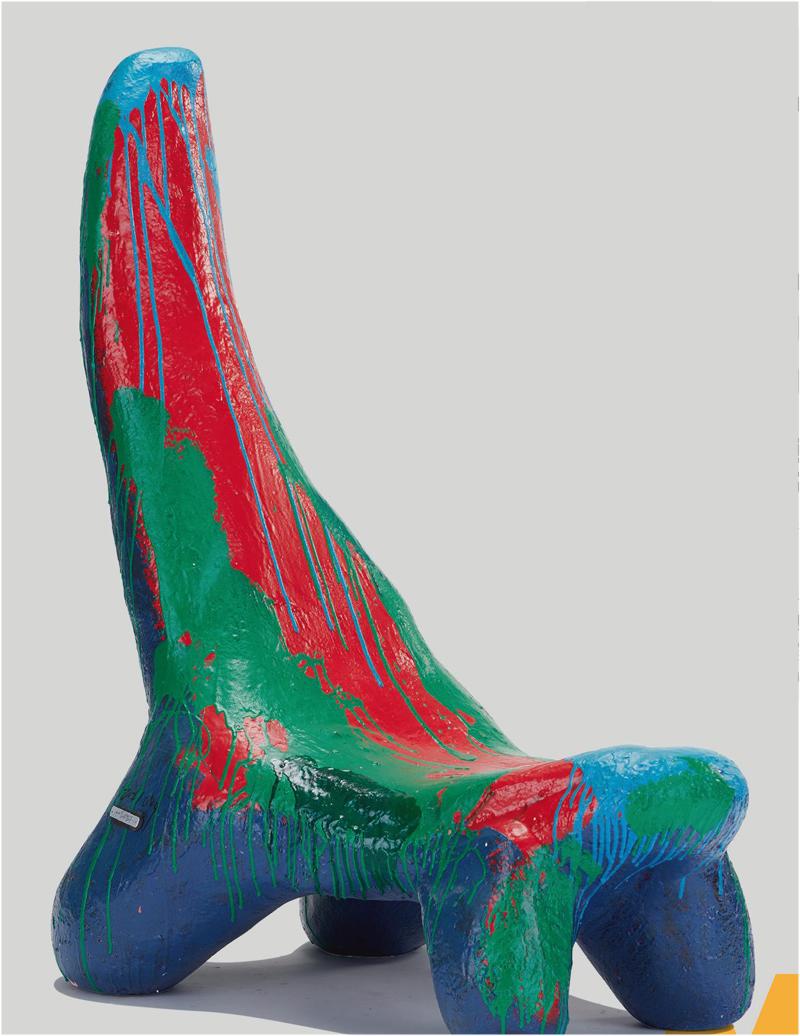

在毕业于中国美术学院油画系的他看来,是艺术选择了自己,因此一直自然地做着擅长的事情。不过,周轶伦并不是典型的绘画艺术家,他善于通过拆分、重组、模拟等多重手法,延展日常材料的可能。在早期的绘画作品中,他就常带着“游戲”的精神,使用各种非典型架上绘画的材料,比如废旧材料、二手产品、旧照片、杂志画报等。在2012年成立个人品牌R3PM3后,他将这种创作方式延续到了装置、雕塑等多种媒介,逐渐形成庞大的作品面貌。

“创立品牌最早是因为想在画廊系统之外做些东西。”画廊系统是现在当代艺术体系中最重要的部分,艺术家的作品通常被画廊代理,通过画廊出售、展出。而周轶伦常常像个局外人,对画廊系统之外的世界充满好奇,因此,创建一个独立品牌就成为了最理想的方式。“相对来说,R3PM3品牌旗下的作品都具有一定的实用性,比如凳子、衣服。这是唯一的区别。”R3PM3的作品从创作手法到成型工艺都保着他一贯的实验性。比如基于猫爬架的置物架,以一把现成椅子为框架,用泡沫加纸板做雕塑,表面用聚氨酯涂料固化再做汽车烤漆。

“我比较多使用聚合物材质、泡沫、金属、人工合成物,都是在工厂、车间看到被使用最多,最成熟的材质。这些材料代表着快速消费、偷懒又便捷的时代。”或许,身处消费时代无法逃脱注定了周轶伦的悲观,但同时也将他不断推向艺术的边界,用充满趣味的方式温柔反抗。

一边悲观一边乐此不疲,人就是这样吧。我也想用大理石、碳纤维,但过高的成本和工艺手段的局限,无法独自或小范围内完成创作。应该还会有更合适的材料,但我一般也不会特意去寻找。

不试一试怎么知道?试就要大胆地试,就要试错了,试失败了,试毁了。

被收购,哈哈!

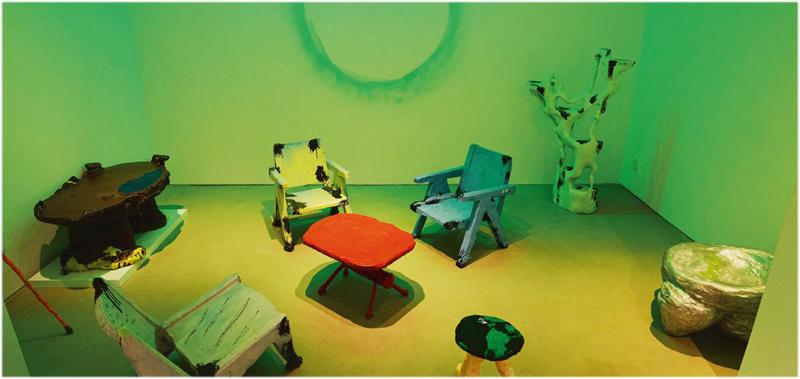

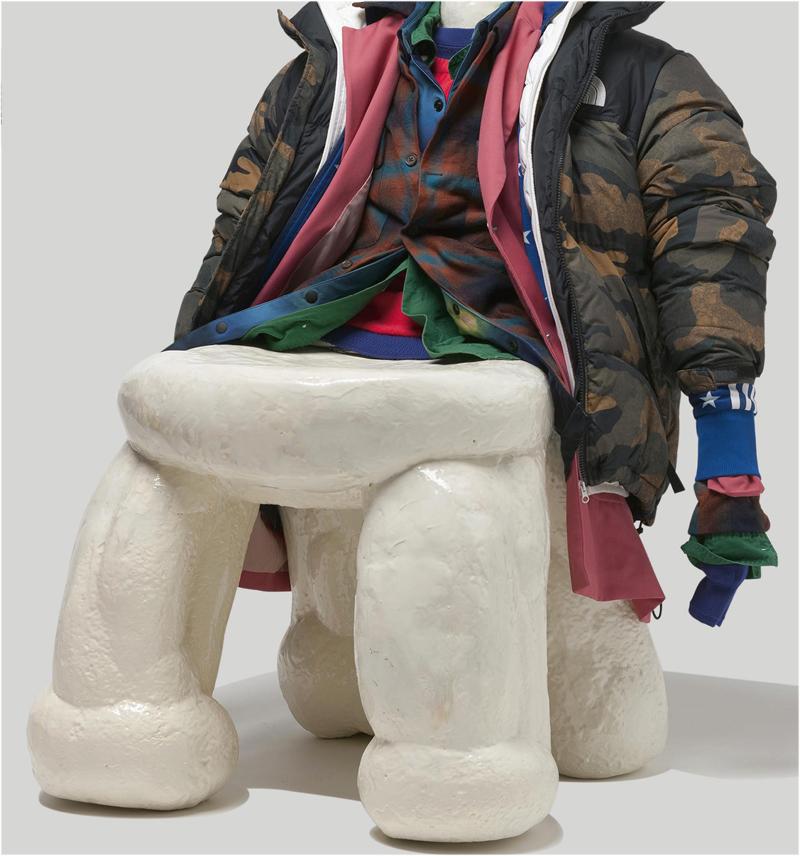

家具离开人之后,具备独立的雕塑艺术感么?也许有些可以。但同时还能具有强烈的饱满情绪和社会属性么?这是青年雕塑家颜石林在2021年的创作中想要探讨的议题。在他尝试模糊雕塑艺术和实用设计边界的最新作品“Body Chair”(人体造型椅子)系列中,敦实肉感的人体造型椅子、俏皮卡通的狐狸造型茶几都呈现出鲜明的情绪氛围。

这些家具的身体和社会感的指向性非常明确:椅子可根据个人喜好而随意搭配服饰,这样一来,人人都能参与艺术创作。而脱离了人的使用,这些雕塑椅子自带温度和情绪,组合在一起更具有一种社会性和对话感,仿佛一部生动的生活剧。茶几之所以选择以一只粉紫色的狐狸承托,则因为颜石林需要一个第三视角的角色参与这部“生活剧”,在情感上起到对生活和人性的窥探作用。

这组作品采用了颜石林自2020年起开始的创作方法,即在虚拟现实中绘制模型,然后以3D打印的形式制作成雕塑。VR技术的介入使颜石林脱离早期作品风格、融入更多思考。喷笔软件这一新手段,使他不受常规约束的想象力得以尽情发挥。尽管身处虚拟环境之中,颜石林的真实感受却触发了多重感知,个人的艺术表达也摆脱了物质材料的限制。由此,颜石林跨越了具象雕塑的传统框架,确立了一套全新的个人艺术语言。

从超自然的《2020年的第一道闪电》,到异化处理的《美惠三女神》,再到装置作品《巨人和孩子们在一起的时光》,颜石林重新思考了“实体”与“非实体”的意义。“Body Chair”系列是颜石林从纯艺术圈跨入艺术设计圈的处女作,作为雕塑家,他能游刃有余地控制每个雕塑形体,同时配以合适的材料属性。这些设计作品脱胎于他的雕塑艺术主线,从雕塑家的视角出发,融合了他个人对身体与材料的研究,以及对现实社会生活的理解,并建立起两者的对话关系。

从人的情感和身体本身出发,去探讨与生活息息相关的日用家具,试图呈现家具脱离人后依然能独立地具有雕塑感,同时更具有强烈的人的社会属性和饱满的情绪。随着人们对生活和审美要求的提升,我也想尝试从雕塑专业角度出发,模糊传统雕塑艺术与实用设计之间的边界,看看会得到什么样的意外惊喜。

艺术与设计从未离开彼此。雕塑家永远都在与空间打交道——创作空间中的作品,让空间场域或占有空间的作品有自己的情绪。能点亮空间并萌发情绪和温度的雕塑,就是有艺术性的好作品。其实,我这次就是在空间中创作一组有部分实用功能的雕塑,同时试图建构一种场域情绪。

潘望舒的艺术创作以其功能性雕塑著称,例如杯子、灯具、烛台等功能方向不同的系列,而它們的共同之处也显而易见——卡通化的清晰的人脸五官图像。这些图像虽然线条简单,表情却生动而丰富:快乐、迷惘、沮丧、挑逗、得意——悲喜间的种种情绪表达准确而细腻。在宏观经济和疫情等大环境的普遍负面情绪中,潘望舒将日常生活中频繁使用的器物表面加上人脸,仿佛赋予了这些器物生命与感情,观众及使用者可以在生活中与其互动,建立情感连接。

《好女孩下地狱》是一件灯具作品,灵感来源于歌手Billie Eilish的同名歌曲。长久以来,主流社会对女性的正向评价即“好女孩”——似乎必须服从于权力下,才是“好女孩”。灯具支柱上的黑色纹理是潘望舒用喷枪处理的喷溅效果,实为作品的英文标题“All the good girls go to hell”的文字喷绘。潘望舒刻意将其处理得模糊不可辨认,视觉上并不需要“被看清楚”或“明确主张”,进一步体现了女性力量的解放和自我赋权,是摆脱一切标签、超越一切定义的表现。

潘望舒的创作多来自家庭关系、自我探索等主题,并由一套连贯的、自洽的视觉语言与其结合。高饱和度色彩、看似“可爱”的外形下实则带有对社会及人际关系的批判与反思。在造型过程中,潘望舒常根据手部的即兴感觉去起型,“雕塑带着人走”,这亦与她尝试“增添雕塑的触摸感”之主张相呼应。雕塑最终的视觉效果往往带有一定的随机性,高温作用后的釉料颜色会发生变化,成品雕塑表面的质感也会因此不同。例如《黄黑色台灯》中略微卷曲的花瓣、台灯扭曲的灯柱、单人座椅表面的流淌效果等。材料本身的自发性某种程度上赋予了作品自主的外形,与艺术家的“自我赋权”的创作理念相契合。

我有时候会在淘宝上搜索一些“山寨品”,这些廉价商品大多模仿现有的流行卡通人物或为人熟知的“IP”,却又有失真之处,形成一种自创的“山寨时尚”感,类似儿时的小卖部会贩售的小玩具、超市门口的儿童摇摇车。这种“接地气”的审美体验给了我灵感,虽在山寨仿造之中失去了原有的标准化的精美,却形成了一种这片土地独有的、生机勃勃的视觉语言。

从雕塑到现在的功能性作品和家居系列,我的作品一直持续探讨人与人之间的关系。尤其是与原生家庭和自我意识探索的主题。疫情期间长期在家的生活是一个契机,让我去尝试做一些可以与人更多互动、陪伴、可以触摸、可以介入人的生活、可以使用的雕塑或物品。

“九零后”新生代玻璃艺术家赵瑾雅是中国为数不多的国际玻璃艺术家,拥有很多“第一”的身份:中国美术学院玻璃艺术专业第一位中国政府公派留学全额奖学金获得者,玻璃艺术界最重要奖项“李宾斯基奖”第一位中国获奖者,美国南伊利诺伊州大学玻璃工作室艺术家驻场项目十年来邀请的最年轻艺术家,其作品被英国媒体《Wallpaper*》评为最值得收藏的青年艺术家作品之一等。

求学期间,她对玻璃艺术产生了浓厚的兴趣。她欣喜地发现自己对材料质感的迷恋、对色彩情绪的研究、对社会人文的探索、对个体经历的思考,这些脑海里复杂而抽象的思绪都可以通过玻璃这个美妙的载体来表达。通过多年的创作实践,赵瑾雅的作品逐渐有了颇具识别性的独特风格:线条简约的几何造型、精妙的结构关系、若隐若现的色彩渐变。其作品在视觉上的美感直击人心,倘若想解读出作品背后的意义却并非如此直接。欣赏赵瑾雅玻璃艺术作品的过程中,分明可以感受到不同元素之间微妙的联系和张力。这种创作理念与她非典型的成长经验有关。

长在北方、学在南方,从小学习中国传统书画的赵瑾雅因为一次参观玻璃艺术展览的机缘,选择投身于玻璃艺术与设计创作的领域;而旅居欧美的生活经历又让她有着敏锐的国际视野和海纳百川的包容。东情西韵、由古及今仿若是她应该与生俱来的符号,但她却在不同文化的交融中重新审视自我,她习惯于跳脱出当下,将自己放置在不同的侧面去观察、去记录。这些记忆的融合构成了她创作的核心要义“不存在的存在”。

首先要对材料的特性特别熟悉,对工艺流程的掌握也是必备的技能。我的作品通常是将1000多摄氏度高温熔融状态下的玻璃借助吹管吹制成型,再做色彩与塑形处理。由于作品造型的独特性和色彩渐变的丰富性,我需要观察在温差不同的玻璃窑中颜色如何渐变,如何控制透明玻璃的取量来把握颜色的出现方式等,而且作品的体量对制作工艺也是极限挑战,因而每件完美作品的背后都是漫长而艰苦的实验过程。

其實这是我在不同文化和环境中看待自我的方式,既是当下的生活缩影,亦是彼时的情感写照。随时而变,随势而定,随心而就,随性而成,这种虚无的“不存在”,正如我在作品中所体现的那种色彩的渐变、游离、过渡、发展,是一种在静物中实现的相对运动,对撞、融合、渗入,没有绝对的边界,有的只是在不同欣赏角度和不同光感明暗下,所领略到的不同“存在”。 我的目的是探索在吹制玻璃中如何感知气候氛围,从而创作出挑战玻璃艺术边界的作品。

共代谢工作室的作品是游离在纯设计与纯艺术的界限之间的,他们从对城市中人与物品真实关系的观察入手,将工业构件与家具材料重新组合,打破物品长久以来被赋予的固化印象。艺术品普遍的展陈方式曾在上世纪70年代被Brian O’Doherty总结为“白立方”——围绕博物馆建筑所形成的整套范式,将艺术品放置在权威地位上,无法接近或触碰。以这一形式为对照,共代谢工作室的作品显得非常另类。比如在艺术群展《布尔的存在》上,共代谢工作室的《共聚物》展示区域自然地演变成了“茶话会现场”,那些由坐垫、路障与亚克力材料、机械元件组合而成的作品仿佛重现了创作前的“野生”状态,参观者和工作人员累了都会坐在这里,就与坐在路边的状态一样。这让杨亚非和张宁觉得很有趣,“让观看的过程异化为新的仪式”这一创作意图,在毫无干预的情况下成为了现实。

“我们的状态像是游离在设计和艺术中间,两边都沾一点,又保持一个模糊混合的身份。”张宁说。她与伙伴杨亚非在设计电台的线下活动中认识,而后在合作中培养出默契,同时都希望在设计行业之外做一些创新,“共代谢工作室”由此而生。“共代谢(Co-Metabolism)”是生物学术语,原意指的是微生物降解同一介质中难降解的有机化合物,两人希望借这一概念,将工业构件等大规模生产工业代谢品重新激活,并模糊它们在空间中的功能,打破既有的、恒定的认知,将物件交还给真实的需求。因此,在他们的作品中,常常可以看到反差强烈的材料组合,比如“每个墩子都可以配个屁股”,将城市街边的路障作为主体,搭配亚克力等不同材料形成新的凳子,打破对路障的固有定义。而这些创作来源于两人生活中真实的观察,他们还将自己的观察累积整理成独立出版物《Assemblage》,记录了日常物品与人类行为发生关系时的有趣变化,比如前文提到的“墩子”正是来自第二期关于城市中人们“坐”的状态记录。“所以我们的创作语言和纯艺术不太一样,有一些文学性,或者说,关于如何去描述一个物件,我们希望能打破既有的方法。”

“英国曾经在上世纪80年代出现‘设计师-造物者’运动,设计师们想做一些与大批量生产不同的东西。从国内市场来说,这些限量家具、艺术装置还处在起步阶段,但我们相信未来前景就像‘共代谢’这个名字一样,集合微小力量,产生巨大变革。”

我們把作品系列定义为一个艺术计划,每次都会先有比较大的概念,比如“公私合用”系列,是将公共空间和私人空间的物件进行重新组织和再生产。在创作的概念上我们统一观点,之后就很顺利。

与其说是我们的生活状态,不如说更像是当下所有人的状态,既接地气又很未来。

艺术家李共标居于深山,早年曾自称“打铁匠人”。他的早期创作偏向注重实用的功能性器物,后期将创作拓展至更多类型的动植物标本及金属材料的实验之中。他逐渐内化自己的创作表达,坚持“从材料的本原出发”这一理念,将视觉语言慢慢深化、抽象化。

在李共标的创作过程中,材料往往决定造型,而造型本身并没有叙事性的明确指向。李共标近期的作品采用铋金属作为原材料。铋金属的局限性在于十分坚硬却很“脆”,像大理石一般容易断裂。而铋金属十分稳定,对人体无毒无害,在自然界中以单质晶体的形态出现。它的结晶与常见的“分形放射状晶体”不同,呈现出大小不一的长方形组合,呈交叠延展状。铋的颜色本是折射率高、极为反光的耀眼银白色,遇空气会迅速氧化,变得五颜六色,如彩虹一般。

李共标深入研究并将铋金属的上述种种特性融合于自己的创作之中。与铁器不同,以铋金属为原料无法进行锻造捶打,而是仅能利用模具铸造。他在起稿和制作模型时并未将造型完全确认,仅为大概的草稿;而后,他将液体形态的铋金属浇铸于事先制好的泥模内。泥模铸造是中国传统工艺之一,最早可追溯到宋代。浇铸时,滚烫的金属溶液遇到泥模,高温会使泥巴中的水沸腾,给雕塑的表面留下波浪般起伏不平的肌理;水蒸汽从泥模的孔隙中溢出,则形成了“波浪”的“浪尖”。而泥模在这一过程中也会彻底毁坏,无法重复使用,因此李共标的雕塑皆为独一无二的孤品,不同于常见的使用蜡模、沙模工艺制成的有版数、可复制的雕塑作品。

李共标的雕塑制作中,这些随机性过程极大地丰富了其作品的造型,除了波浪状的肌理之外,也有“苔藓”般的粗糙质感、边界模糊而更为抽象的几何形态等,“和而不同”。在最新的茶几和边几系列中,支柱呈现倒三角状支撑台面,整体结构在动感和稳定之间达到某种平衡,极富视觉张力,与李共标禅学般的创作语言互为映照。

早年的展览上机缘巧合,使用金属修复一张桌子的裂缝,几次试验后发现铋金属熔点较低,271摄氏度即成液态,很适合。铋金属70%以上的分布和产量都在中国,然而市场上很少见以铋为材料的作品。以前这种金属没有单独命名,和铅、镉、锡这类亲近金属是混淆的,一直到 1757 年才确定为新元素。而我家乡洛阳的深山中也有铋矿。

创作一件作品实际动手的时间相比构思并不算长,大约几天可完成。前期取材和构思的过程比较耗时,是长期的积累与思考。而后产生大概的灵感和想法,也要经过反复实验。我平时有收集标本和金属样本的习惯,会在这一过程中尽可能探索不同材料的特性和局限。想法成型后就起稿,做造型,搭建模型,最后才是制作作品。

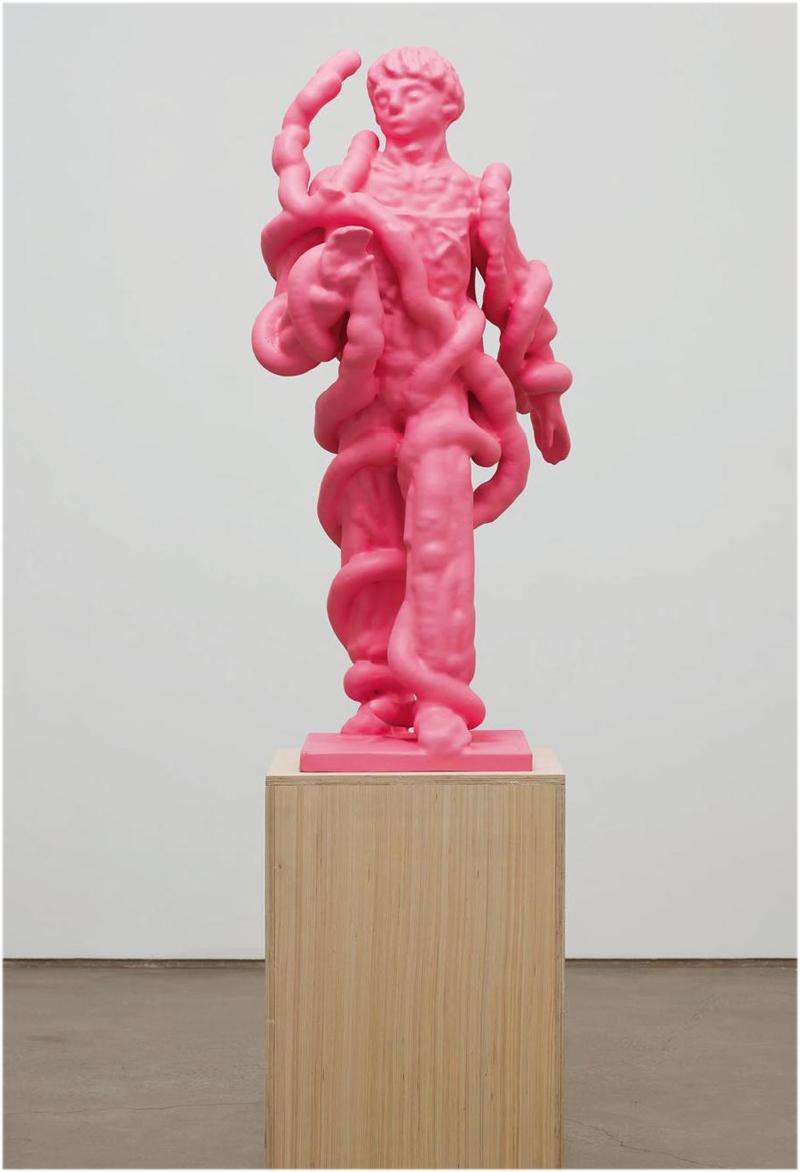

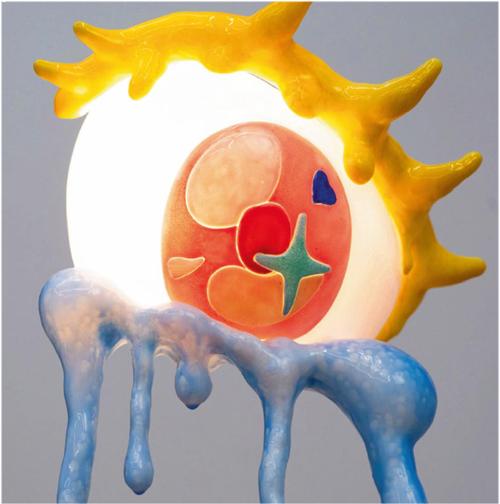

费亦宁的创作不仅仅基于作品本身,更接近于对一个庞大的“数字未来奇异世界”的探索。其影像及图像作品是她对这个虚拟世界观察的结果在现实中的映射,作品中的文字则是这个“技术性有机世界”的脚本。

这个虚拟的世界观和社会关系都完全出于艺术家本人从现实世界中的积累和研究得出的思考,费亦宁坚持使用超共感的、非人类为中心的视角对这个未来世界进行构建与想象。这一创作过程也和现实中文明的发展形成参照:远古混沌时代生物自由生长,并无特定标准,在进化与演化中慢慢被人类文明“分类”、“规训”、“优化”、“打磨”,制定并总结了某种规律。在这种标准化的框架下,费亦宁作品中的生物造型也许会被定义为“怪物”,“不正常”。也许这种非典型的审美,在高科技的未来社会中,才是生命力的本原——例如,有机体的生存不再依靠个体代谢,而是依靠“植物联网”。作品的呈现,最终超越了现实中的诸多框架和观念,超越了人类本位下的“自由”、“经济”、“共产”等定义,超越了人类想象的范式。

在此创作脉络下,费亦宁的众多作品自然也绝非仅为“非典型造型”的功能性雕塑,而是互有连结的虚构世界中截取的一个片段。艺术家灵感来源于让·科克托版本的《美女与野兽》电影,此版本的整体设定都呈现类似弗洛伊德所描述的“Uncanny(怪诞)”状态,而非后期迪士尼的可爱风格……在后者的浪漫化演绎中,原故事里的性压迫、暴力和残酷几乎隐去。艺术家用雕塑作品再演绎了野兽家宅中“有生命的家居品”,却刻意隐去了故事的主角,通过这些“有灵家居品”的形态来映射缺席的主角的内心情感及精神世界,构建多重隐喻。费亦宁称 “非人类中心视角”的创作主张,已然为超越现实的社会权力结构提供了一个新的视角。

图像和文本常常是并置关系,而非先后顺序。图像和文字之间我会刻意让它们彼此保持一定的距离,正如玛格丽特·杜拉斯导演的实验电影,其中音画分离的效果,留有想象的空间。若两者的联系太过严丝合缝,会失去文字的力量。

就我个人而言,创作过程中的材料选取部分是无法纯靠感觉来判断的,感性往往作用于最初的渲染和微调环节。依赖于潜意识驱动创作,后来会刻意的去明确表达;而经过了理性的构思过程,将主张和观点用与之匹配的艺术语言去表达,将观点置于作品本身呈现之后,形成另一层“自然意识”,是一种最理想的状态。

林芳璐的纤维艺术作品旨在关注手工艺文化遗产和女性话题,从一个当代艺术家的角度看待传统手工艺。本硕均毕业于中央美术学院产品设计专业,从产品设计转到当代艺术,林芳璐是为了更加明确、恰当地表达自己的观点。

在去德国和日本交流学习后,林芳璐曾多次前往云南省大理市周城村,探索被保存下来的传统扎染工艺。她与当地白族少数民族的妇女一起生活了两年时间,不仅学会了扎染,还学会了刺绣。赢得2021年罗意威基金会工艺奖的抽象作品《她》,就是用部分扎染的白色棉布制作而成的大型墙体装置。林芳璐将这个装置及其背后长达三个月的打结、缝合、折叠和打褶等密集型工作,献给自己见到的白族妇女——她们艰苦的家庭事务和稻田劳作,以及独特的艺术眼光和传承千年的技术知识。

muNUpIweuh5/frOh3CY2LQ==

2021年,林芳璐创作了最新作品“锤子”系列,灵感来自于古老的侗族手工工艺织物——侗族亮布,这也是林芳璐近期创作的主要材料。其生产过程包括多次染色、反复锤打、自然晒干和表面涂蛋白等20余道工序。最后,这种材料会变得异常鲜艳、闪亮。时至今日,这种布料仍被侗族人用来制作意义重大的节日服装。在与当地的手工艺人一起生活和工作时,她们勤奋工作的态度、无数次捶打面料的方式,以及每一次捶打后帶给面料的新鲜感,都给林芳璐留下了深刻的印象。锤子,成了侗族妇女的生活工具,也成为她们爱的承载。

“所有这些作品都需要花费大量的时间和精力来完成,妇女在河岸上和树下重复着这些工作,仿佛她们用手中的锤子塑造了自己的生活。”林芳璐坦言纤维通常被认为是柔软的,是女性的象征,“但通过反复锤炼,也可以使其看起来像金属。”这是一个新的尝试,它代表了一个不能再被忽视的事实:女性变得越来越强大,越来越具有力量。

这一系列作品的灵感来自于侗族亮布。其中最大的墙上雕塑装置《锤子下的爱》,源自侗族妇女在土地上晒布的过程——她们直接将亮布晒在烧完麦秸秆的土地上,草木灰可以帮助布进行更好地上色,现场冲击力很强,我觉得这是大地给予人们的力量。另外三件地上的小雕塑《光与锤子》,弯弯曲曲的形态来自当地婆婆的驼背——因一辈子的重体力劳动而形成。雕塑表皮的褶皱则代表她们经历的岁月,也是从她们多年穿着的亮布服饰上得来的。

最重要的一件,是名为《尽欢圆舞曲》的板蓝根扎染圆形摇椅。我经常会听音乐进行创作,由此产生的想法也会记录下来。久而久之,自己的创作也会随着音乐的节奏产生起伏波动。其实,听音乐就是我生活的一部分。刚好创作该系列时,我也觉得可以把与艺术和设计融合到一起。

从创建中国首个铜色基因库开始,罗黛诗将自然材质、传统工艺与对自我的认知和探索结合在一起,在一次次推翻和重建中摸索出自己的创作语言。

有别于作品呈现给人的浪漫感性印象,罗黛诗说自己从事的是一项理性工作,创作是将理性思考通过感性视觉转译出来的过程。她创建的中国首个铜色基因库,则成为底层逻辑语言,基因库与创作之间的关系,恰如一棵树的根系向下日渐深广,支撑着营养物质向上传送,成为可见的花与果实。

从2015年接触铜材料,到2016年正式介入铜色研究,从个人兴趣开始,接触铜色研究这个国内尚属空白的领域,对铜材料研究的时间长了,罗黛诗愈发觉得铜是有生命的,它来源于自然界,是宇宙形成之初最早的一种矿物元素,在日常生活中无处不在,但作为现代社会工业化的产物,它或是作为电子产品的一部分元件被包裹起来,或是外观冰冷坚硬,人们常常“看不见”它。也是开始从生命和宇宙学的维度去考察这个材质,她探索出不一样的介入研究方法。

传统手工艺研究领域被称为铜着色的技术,在她的创作理念中被删去强调外在附着改造的“着”字,由此也去除了一种人为限定,展现出更广阔的内容。随着创作的不断积累,罗黛诗也将创作的底层逻辑慢慢完善,铜色基因库不断更新,发展成一个有着400多种颜色,由基础色、经典色、自然色、植物色四大版块构成,从简到繁的庞大系统。

资料库里摆放的色彩是一套严谨的编码系统,不同编码对应着不同方法,400多种颜色即意味着400多种方法,如同一个个独立的原子,可以互相叠加或与其他方法多次混合。改变其中任意一个变量,将产生无限的颜色变化。

前些年罗黛诗埋头专注于铜色实验,将创作逻辑理顺后希望能同步推进研究和创作两部分的工作,2020年她成为Gallery All凹空间的签约艺术家,作品参展Design Miami Shanghai、西岸艺博会等海内外重要艺术设计类展会,获得了专业媒体、收藏市场的关注。在创作中,她会选择不同的形式去解释、表达观点,并不局限于自己的专业,融合雕塑、绘画、材料科学等多种创作元素,尝试与观眾和空间建立关系。

对中国逐步火爆起来的艺术设计品市场,罗黛诗抱持着谨慎乐观的态度,不忘记提醒自己,作品价值与市场接受程度不一定是对等的关系,一个好的创作者不用太受眼前市场环境的影响。她与同为艺术家的丈夫谭志鹏平时住在位于上海奉贤的工坊,绝大部分的时间都投入创作,生活空间被压缩得很窄。艺术家的创作生命不会永远处在高峰,要保持状态持续推出好的作品,这是她对自我的要求。

与仿古领域对铜色做旧处理等外在强加式干预行为相反,我的研究方向倾向于以反应为基点的内在生长。以生物学的逻辑,用培养植物的方式来培育色彩,通过高温萃取出根茎或果实的植物原液,加入特定材料“反应液”,再通过个人审美来制造“控制中的失控”效果,让铜产生具有自然生命张力的色彩。

不破不立是我创作中一直秉持的态度,每一个项目的创作过程总会伴随着不断的推倒重来,在“破”的过程中,茫然、困顿甚至于自我怀疑都是常态,作品的诞生就是不断的摧毁和重建,这些拧巴的过程也帮助了我快速成长。