甘肃临夏方言的特殊语气词“撒”

2022-01-10关文健

关文健

摘要:本文主要选取甘肃临夏方言的特殊语气词“撒”为研究对象,从句法和语用方面对其进行描写,比较它与普通话及周边方言语气词的异同,揭示其独特的语气意义。

关键词:临夏方言;语气词;方言特殊语气词

中图分类号:G4 文献标识码:A

一、引言

临夏方言的特殊语气词与普通话及周边方言语气词在表情达意方面的差异较大。研究方言特殊语气词,能够揭示它在特定语境中表达的复杂而细腻的语气意义,对我们更好地理解它与周边各方言演变的规律、获得对普通话语气词整体的了解具有重要意义。

二、临夏方言特殊语气词撒[ʐa]的分析

2.1 撒[ʐa]在方言中使用频率非常高,语气意义丰富,句法位置自由。一个句子中没有了句末情态语气词“撒”,会使句子变得生硬、不礼貌。

第1,当“撒”位于句末时,有如下几种情况:

2.1.1 在祈使句末尾,“撒”大多表明建议被提出来,基本语气意义表示一种商量并且希望说服对方,以及请求、劝勉、鼓励等。而兰州方言的“唦”在祈使句中的基本义更多表达“催促、命令”的语气,如:“你说唦,我听着哩。(你说啊,我在听)”等。

(1)你先我哈帮着钱给过撒(你先帮我把钱给了吧。)

(2)你的电脑我哈玩的个撒。(你的电脑给我玩儿一下吧。)

不同于兰州方言“唦”基本义表示的催促、命令,临夏方言语气词“撒”最基本的含义是表示希望、商量或请求,提供语气缓冲。随着这种催促意味和语调进一步加重,便会出现劝诫、命令、禁止的语气,产生厌烦、急迫、不满、责备的情绪,如:

(3)你咔地走撒。(你快快地走啊。)

(4)你再嫑蹨撒。(你不要再磨蹭了。)

以上句子中都是催别人加快步伐快走,不要磨蹭,叮嘱听话人出门不要太久,尽快回来,同时带着急切的情绪。此外“撒”还有告诫、吩咐的语气,表示说话人对听话者的关怀或提醒,兰州方言的“唦”则未见这种语气意义。

2.1.2 在疑问句末可与“呢”连用,所表达的语气意义大多是了解一定事实的基础上进行思考、推测后发出的,即发问性较弱,确信度较高。在表达较弱发问性及较高确信度语气时,普通话和兰州方言则更多地使用“吧”。

(1)昨个看哈的兀个电影好呢撒?(昨天看的那部电影还好吧?)

以上句子中谈话双方对某个事实有共同看法,“撒”的疑问语气更弱,说话人仅仅期望得到对问题的肯定和证实。

2.1.3 在感叹句或陈述句末,“撒”的基本意除了表“催促”,在语调上升时衍生出厌烦、不满、责备等语气。例如:

(1)再不是迟哈料,你走快些撒!(要不然就迟到了,你快点走呀!)

2.1.4 “撒”同“呢”、“带”连用情况普遍,而兰州方言的“唦”只与“呢”连用,且没有对应的语气词“带”。“撒”与“带”、“呢”共同组成“撒带”、“呢撒”,表示不赞同、劝告等;在疑问句句末常有“什么、谁”等词语伴随出现,带有轻视、不屑的反问语气,起加强语气作用。此时语调上升,加强责怪、不满或埋怨的语气,表示说话人负面情绪或不尽人意的结果,例如:

(1)不成的阿该说呢撒带?(是谁说不行的啊?)

(2)你哈胡跑的阿该说了撒带?(谁让你乱跑了?)

第二,当“撒”在句中时,分以下几点讨论:

2.1.5 “撒”可引起一个话题,相当于话题标记,表示语气的停顿,起篇章功能。但兰州方言的“唦”在句中时未见这种用法,只表示假设意味。见例句:

(1)尕王你哈说了撒,明个酒席再不来的。(明天酒席不用来的事情小王跟你说了吧。)

以上句中所表达的语气意义多为评价、建议,可用逗号隔开以舒缓语气,引起听者注意,也可用在听者回答中表示对说者所说的认同、思考或者重复。

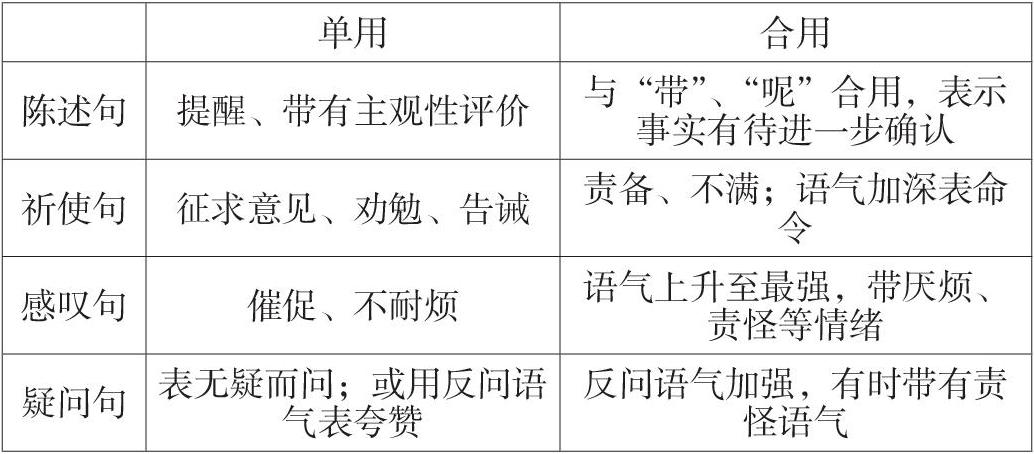

根据以上分析,总结为表1-1:

三、结语

经过初步了解,总结出临夏方言特殊语气词“撒”的基本特點如下:

(1)“撒”用于情态语气词及疑问语气词,使用频率非常高。

(2)长期的多民族聚居使临夏方言与临近的方言差别较大,这使得临夏方言能长久保持而不易于受到普通话影响。这种情况也说明语言接触历史演变中,汉民族汉化少数民族地区的语言时进行的不够彻底,少数民族地区方言反过来影响汉话的程度也较深。

参考文献

[1]杜冰心.语言接触引发的语言变化—河州话特殊语法研究[D].兰州大学,2012年

[2]丁一欢.兰州方言语气词研究[D].西北师范大学,2015年

[3]雒鹏.河州话语法—语言接触的结果[J].西北师大学报(社会科学版),2004年第41卷第04期

[4]陆俭明&马真.现代汉语虚词散论(第三版)[M].北京:北京大学出版社,2017年

[5]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1956年 现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980年

[6]李小凡.苏州方言语法研究[M].北京:北京大学出版社,1998年

[7]马树钧.临夏话中的“名+哈”结构[J].中国语文,1982年第01期

[8]齐沪扬.语气词与语气系统[M].合肥:安徽教育出版社,2002年

[9]谢晓安、华侃、张淑敏.甘肃临夏汉语方言语法中的安多藏族现象[J].中国语文,1996年第04期