立足“四有”发力 打造“八闽幸福河湖”

2022-01-07福建省河长制办公室

福建省河长制办公室

福建是习近平生态文明思想的重要孕育地,也是全国首个国家生态文明试验区。全面推行河湖长制以来,福建坚持以“打造八闽幸福河湖”为主线,传承弘扬习近平总书记在闽亲自倡导的治河理念和成功实践,不断强化山水林田湖草生命共同体理念,推动河湖长制从“有名有实”走向“有能有效”,各项工作走在全国前列,成为全国唯一连续4年河湖长制工作荣获国家正向激励省份,一大批河湖长制改革举措和经验做法列入国家生态文明试验区推广清单。

一、主要做法

1.管河“有名”,扶犁深耕“责任田”

定位更高。各级河湖长坚持把落实河湖长制作为一项重要政治任务和政治责任来抓,既当好“设计师”,建机制抓队伍;又干好“施工队长”,及时发现和解决问题。省总河湖长每年召开河湖长会议,统一部署河湖治理保护任务,深入一线巡查,督导协调解决重大问题;市县乡河湖长深入推进河湖治理保护,研究“施工图”,安排“施工进度”。全省各级河湖长累计巡查28.6万人次,协调解决问题13.8万个。

体系更全。省委书记、省长担任总河湖长,3位副省长担任副总河湖长,兼任主要流域河长,市县乡党政主要负责同志全部担任河湖长;河流湖泊分级分段设河湖长,创新设立村级河道专管员,形成省市县乡村五级穿透、河流湖泊水库山塘全覆盖河湖长组织架构。河道专管员与水文、水政监察、生态网格等队伍间建立联动机制,实现河道日常巡查全覆盖,通过设立河湖长公示牌、开通96133河湖长制监督联络电话强化日常巡查与监督,打通河湖管护“最后一公里”。全省现有河长7 530名、湖长1 074名、河道专管员12 917名,设立公示牌39万个。

制度更严。在细化实化河长巡查、河长制会议、信息报送共享、河道专管员队伍建设管理等16项制度基础上,向全省发出“六全四有”最严要求,即组织体系全覆盖、保护管理全域化、履职尽责全周期、问题整治全方位、社会力量全动员、考核问责全过程,以及有专人负责、有监测设施、有考核办法、有长效机制,将河湖长制工作纳入各级党政绩效考核、环保责任制和领导干部自然资源资产离任审计,逐级开展党委政府年度报告和河湖长年度述职。

2.管河“有责”,纵深搭构“主阵地”

河长办有实体。在全国首创部门联合、集中办公、实体运作的河长制办公室,做到“协调日常化、职责不转移”。省级河长办设在省水利厅,由省水利厅厅长兼任主任;设专职副主任2名,由省编办为水利厅、生态环境厅各新增1名副厅级职数;副主任2名,由农业农村厅、住建厅副厅级领导兼任。省河长办日常事务由省水利厅河湖管理处承担,省直14个河长制成员单位按要求派人挂职。成立了省水资源与河务管理中心,作为河湖长制业务技术支撑单位。各市、县级河长办比照省级模式组建,在全国创新将河长办延伸到乡镇(街道),重要流域增设流域河长办,有效推动工作落实。全省共设河(湖)长办1 179个,专职人员5 120人。

部门各尽其责。依托河长办平台,将各部门想做、难做、要做的事共同推进,抓好落实。省河长办每年坚持突出解决几项重难点问题,协同有关部门打几场攻坚战,仅2020年就开展河湖“清四乱”、小水电生态改造、小流域水质提升、乡镇水源地专项整治、闽江流域生态环境保护修复等五大专项行动,成效显著。

流(区)域强联动。采取区域联动、重点联控、流域联防等措施,建起强有力的跨区跨域管河治水协作机制,区域上全覆盖、无死角,目前省界、市界、县界、乡界跨区联动机制全部建立,一大批跨省创新机制有效运行、大显身手;流域上突出一盘棋、系统治,近年打响多项流域治理攻坚战,有力推动上下游、左右岸同心治水、联防联治和互惠互利。

3.管河“有能”,全力打造“幸福河”

“点”上抓。以闽江为重点,深入开展闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点,实施水环境治理与生态修复、生物多样性保护等五大重点工程,并与闽江流域生态产业化与新型城镇化建设等相融合,累计投入93.42亿元,8项生态绩效指标提前达到国家试点考核要求,流域生态系统质量和稳定性不断提升,生态保护修复与经济社会发展协同共进;持续深入推进闽江流域生态环境综合治理,2021年计划实施186个项目,总投资271亿元,力争闽江流域Ⅲ类以上水质比例96%以上、Ⅰ~Ⅱ类60%以上,小流域Ⅲ类以上水质92%以上,市县污水处理率提高到94%,努力把闽江打造为“安全、健康、美丽、繁荣”幸福河湖样板。

“线”上治。坚持把河湖“清四乱”作为河湖长制一项重要任务,采取“定期通报一批、会商约谈一批、挂牌督办一批、依法查处一批、严肃奖惩一批”模式深入落实,确保“发现一处、清理一处、销号一处”,建立常态化规范化有效机制,全省各地仅2020年就自查摸排江河湖库“四乱”(乱占、乱采、乱堆、乱建)问题1 141个,整改销号率100%。水利部暗访发现问题86个,整改率达100%。

“面”上推。推进全域治理机制,以县域为单元在全国率先实施综合治水试验,组织3批次12个试验县开展全域治理、综合改革,全省累计整合资金304.7亿元,生态治理河流5 416 km,形成了一批特色鲜明的河湖建设样板;开展流域精准治理,将全省12条主要流域和522条小流域划分为55个国控单元、148个省控单元,实施精准治理减排项目1 100个,实现水质动态监控预测预警和污染源溯源分析;落实多元投入治理,通过EPC、PPP等模式和银行融资、政府发债等方式,吸引社会资本参与河湖综合治理,全省争取银行贷款78.7亿元,争取地方政府债券19亿元,逐步形成政府主导、市场调节、社会参与的多元投入格局。

4.管河“有效”,发力巧打“特色牌”

首定“标准尺”。在全国首家颁布河湖长制地方管理规范,加大推动全省河长办标准化建设;强化河湖长制考核问责,每年按流域、区域分解下达任务清单和问题清单,明确目标任务、责任单位,将考核结果与以奖代补、以奖促治等专项资金安排挂钩;对挂名不到位、出工不出力、履职不给力的,从严问责追责。自全面推行河长制以来,全省共有385名河(湖)长、426名相关人员被通报问责。

首建“法管家”。在全国率先建立了河长办与法院、检察院协作机制,实现法院、检察院驻河长办联络室省市县三级全覆盖,重点流域司法协作全覆盖,通过对接河长办开展联合监督、联动执法,将涉水行政执法信息与“两法衔接”平台对接,建立案件信息查询共享通道;各地积极探索行政执法与刑事司法“无缝衔接”,发挥公检法助力作用,为河湖长制保驾护航。全省438名法官、检察官常驻各级河长办,开展联合执法653次,发出检察建议361份,审结污染流域环境刑事案件61件、涉流域保护等各类民事案件6件、涉流域治理行政案件和环保非诉执行案件41件,发布了流域污染防治和水资源保护十大典型案例,河湖管护“威慑力”显著增强。

首设“健康码”。建立了全国首个省市县乡村五级共享共用的河长信息平台和首条智慧河流,目前已汇集信息35类10亿条,建设河湖视频探头2 360个,形成河湖长“一张图”,展示全省水质、污染源、水利工程、生态流量等相关管理数据,实时掌握河流现状、河长履职、涉河事件、问题整治、日常监管等信息,在敏感河段启用无人机不定时巡查,在闽江、九龙江、敖江干流等试点开展卫星遥感监管;全省九市一区河长办均与当地高校联合成立了河湖(河长制)研究院或河长学院,省级成立福建省河湖健康研究中心,发布全国首部《河流健康蓝皮书》。在河湖健康评价基础上利用河流水量、水位、下泄流量、水质等监测数据,对河流进行综合评价,形成“河流健康码”,实时在河长信息平台展示河湖健康状况,倒逼河长履职尽责。

二、取得成效

1.河湖水质持续向好

2020年,福建主要河流Ⅰ~Ⅲ类水质优良比例达到97.9%,Ⅰ~Ⅱ类水质比例达到67.8%,分别比2015年提高3.9和23.4个百分点,无劣V类水体断面,水质达历史新高,厦门、三明、龙岩等地多次进入全国城市地表水水质排名前30名。小流域考核断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例达96.9%,较2016年(基础年)提升了21.3个百分点。县级及以上集中式生活饮用水水源地水质达标率保持100%。

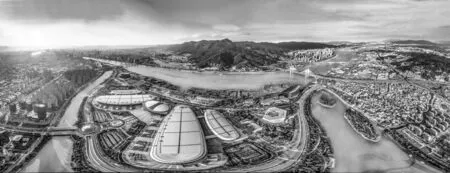

闽江东入海

2.河湖生态红利日益凸显

越来越多“八闽幸福河湖”融入群众生活,实实在在的治理成效增进了群众生态福祉。龙岩长汀县、漳州东山县、泉州永春县被命名为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地;福州引入社会资本统筹推进城区水系综合治理,投入资金536亿元,完成99条主干河道和39条支流治理工作,再现如诗如画“闽都水城”;泉州市坚持“河长一支笔”,完成投资15.5亿元,打造了霞陵溪、黄田溪等26个清新流域样板工程;厦门市持续开展筼筜湖综合整治,昔日“臭水湖”变身为“城市会客厅”;漳州市打造出九龙江西溪流域“五湖四海”生态圈……生态优势转化为发展优势,河湖生态红利汇集于百姓。

3.形成爱河护河全民共识

省河长办分别与团省委、省教育厅、妇联、工商联在全省范围联合开展“河小禹”“四个一”“巾帼护河”“企业家河长”等行动,持续开展最美“民间河长”“基层河长”评选,爱河护河成为全民共识,“民间河长”不断涌现,助推水清河畅。

三、几点启示

1.坚持党政一把手挂帅出征

福建通过建立党政“双河长”制度,明确党政一把手要带头当好“施工队长”,要求各级河湖长对照“六全四有”目标,既挂帅又出征,坚持以上率下,每年召开总河湖长会议和流域现场会,统一部署逐级交办河湖治理保护任务;总河湖长多次深入主要流域进行巡查,召集相关部门深入研究,大到总体方案的制定、重点任务的确定,小到水质监测的优化、河道专管员的组建,都提出非常具体的要求。在省总河湖长书记省长的带领下,管河治水成为全省各级党委政府的战略任务,成为各级河湖长的自觉行动。

2.致力打破九龙治水壁垒

在河湖长制的全面推行中,福建从未间断对水生态理念的弘扬传承和对机制体制的创新探索,摸索出一套行之有效的河湖长效保护管理“组合拳”,在理念上,始终将习近平总书记提出的“幸福河”理念贯穿于河湖治理保护;在治水模式上,由单一治水转向综合治水,通过“正向激励、竞争立项”,全县域全流域全方位开展综合治水试验;在监管方式上,整合融合不同部门、不同领域的涉河涉水信息,强化部门协同共治、流域联防群治,持续开展“河小禹”、巾帼护河、企业认养河道等行动,人大代表、政协委员广泛参与监督,通过解决一个问题、创新一项机制,走出了河湖长制工作的一条新路子,打破了九龙治水壁垒。

3.依法管河治水凝聚多方合力

福建坚持立法定规,不断将河湖水系治理的实践成果和有效做法提炼固化为地方法规规章,2017年在全国率先将河长制纳入地方法规,2019年出台《福建省河长制规定》,颁布实施《福建省河道保护管理条例》《福建省生态文明促进条例》等10多部地方性法规规章;成立河湖健康研究中心,制定全国首个省级河湖健康评价标准,连续2年对全省179条流域面积200 km2以上的河流和21座大型水库进行了“健康体检”,发布了全国首份《河流健康蓝皮书》,通过法制化、规范化、标准化,使得福建的河湖治理能力和治理体系现代化水平有了明显提升。