北部湾盆地涠西南低凸起构造演化特征及其成因

2022-01-07范彩伟胡潜伟陈丽君

李 才,范彩伟,胡 林,胡潜伟,陈丽君

1中海石油(中国)有限公司海南分公司;2中海石油(中国)有限公司湛江分公司

0 前言

涠西南低凸起位于北部湾盆地北部坳陷带,是重要的油气富集区带之一,已发现多个大中型油气田。涠西南低凸起地层剥蚀强烈,始新世流沙港组沉积时期的地层面貌发生了较大的变化,研究并恢复其原型构造及演化过程,不仅有助于进一步明确北部坳陷带的凹陷结构及沉积充填[1],而且可以确定流沙港组优质主力烃源岩分布范围,指明有利的油气勘探方向。关于涠西南低凸起的构造演化,主流观点认为涠西南低凸起的形成和发育时间比较晚[2-4],主要经历了从区域拉张阶段至张扭阶段的变化。但是,对于应力场变化如何控制低凸起演化及如何认识各种构造现象,相关的成因及动力学机制方面的研究较少。本文利用最新的二维、三维地震和钻井等资料,通过对涠西南低凸起及周缘的构造演化及形成机制进行深入分析,结合物理模拟再现其演化过程,以期为研究区高效油气勘探提供必要的地质依据和技术储备。

1 区域地质概况

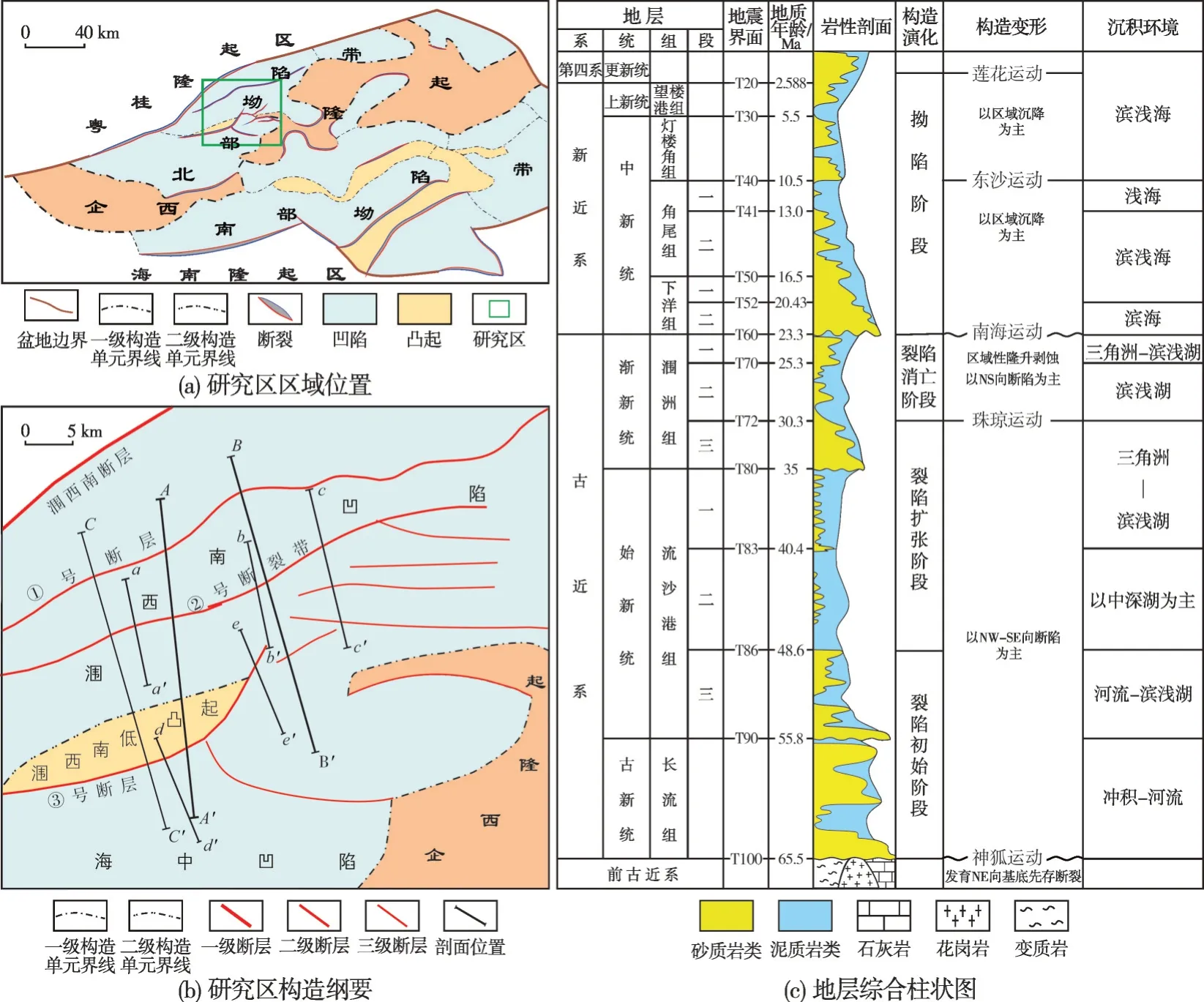

北部湾盆地北至粤桂隆起区,南至海南隆起区,东至雷州半岛,是南海北部的新生代裂陷盆地。以古近纪张裂阶段形成的构造格局为依据,从北向南将盆地划分为3个一级构造单元,即北部坳陷带、企西隆起及南部坳陷带(图1a)。本文的研究区位于北部坳陷带,主要包括涠西南低凸起及周缘的涠西南凹陷、海中凹陷(图1b)。

北部湾盆地处于印度-澳大利亚板块、欧亚板块和太平洋板块的结合部位,与三者之间的相对运动和相互作用关系最为密切,其新生代构造演化及变形是南海北部陆缘新生代大地构造共同作用的结果[5-10]。随着白垩纪以来南海扩张和局部受到红河走滑断裂拖曳的影响,挤压应力减弱,拉张应力增强,盆地裂陷并发育多条NE或NEE向断层,形成堑垒相间的箕状断陷结构,同时,区域应力场性质具有明显的右旋转变特点。以古近系顶面的区域角度不整合(T60)为界,盆地总体经历了两大构造演化阶段:古近纪裂陷阶段和新近纪—第四纪拗陷阶段(图1c)。区域上表现为“先陆后海”的沉积充填序列特征(图1c):古近纪断陷期为陆相断陷湖盆,以中深湖、滨浅湖环境为主,辫状河三角洲、扇三角洲、滩坝砂等广泛发育;新近纪以来进入拗陷阶段,随着区域性海侵形成滨浅海沉积环境。新生界由下往上依次为古近系长流组、流沙港组、涠洲组,新近系下洋组、角尾组、灯楼角组、望楼港组,以及第四系。

图1 北部湾盆地涠西南低凸起构造纲要及地层综合柱状图Fig.1 Tectonic outline and stratigraphic column of Weixi’nan low uplift and its periphery in Beibu Gulf Basin

2 构造特征

2.1 地层结构

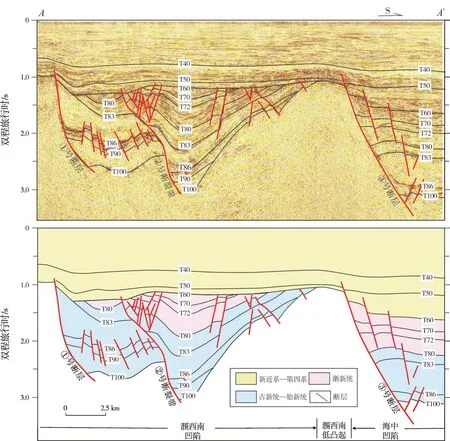

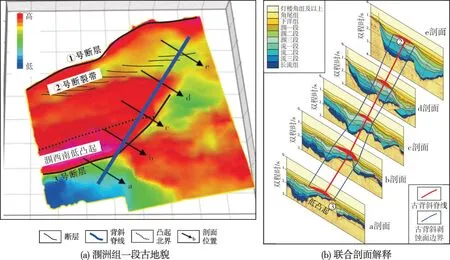

涠西南低凸起呈NEE—SWW向延伸,分割了涠西南凹陷和海中凹陷两个构造单元(图1b),属于凹间隆。根据区域剖面地震地质解释(图2),新近系和第四系地层产状比较平缓,新近系与古近系的分界面(T60)是普遍发育的不整合面;涠西南低凸起北缓南陡,向西北倾没于涠西南凹陷,倾没端与②号断裂带相接,向南以③号断层与海中凹陷相接。从古新统—始新统(T100—T80)地层厚度变化看:①号高角度铲式断层发育较早,控制了涠西南凹陷主洼的裂陷期沉积;始新世③号断层开始活动,主要控制了海中凹陷流沙港组沉积;始新世早中期涠西南凹陷与海中凹陷为统一湖盆,涠西南低凸起应为水下古隆起。

涠西南低凸起不同位置的地层结构差异明显(图2):低凸起顶部古近系缺失,新近系直接覆盖于基底之上;北侧的缓坡区古近系整体北倾,从涠西南凹陷深洼到凸起逐渐变薄,表现为一定的上超。流沙港组二段(底界T86)及以上地层在T60界面均出现了削截,反映晚渐新世区内构造抬升,涠西南低凸起顶部地层遭受剥蚀。

图2 涠西南低凸起及周缘地震地质解释剖面(上)与地质剖面图(下)(剖面位置见图1b)Fig.2 Seismic geological interpretation profile(top)and geological profile(bottom)crossing Weixi’nan low uplift and its periphery(section position is shown in Fig.1b)

2.2 区域主干断裂特征

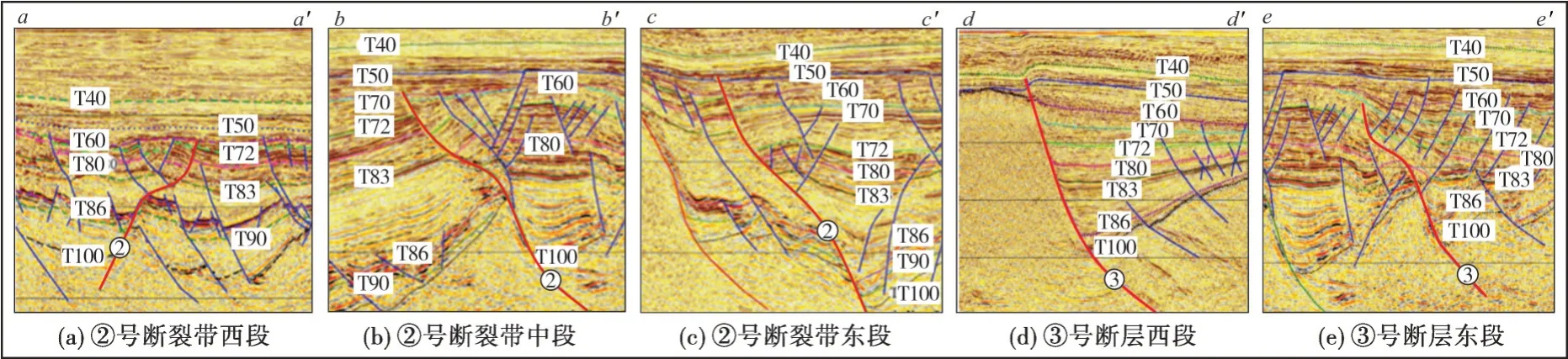

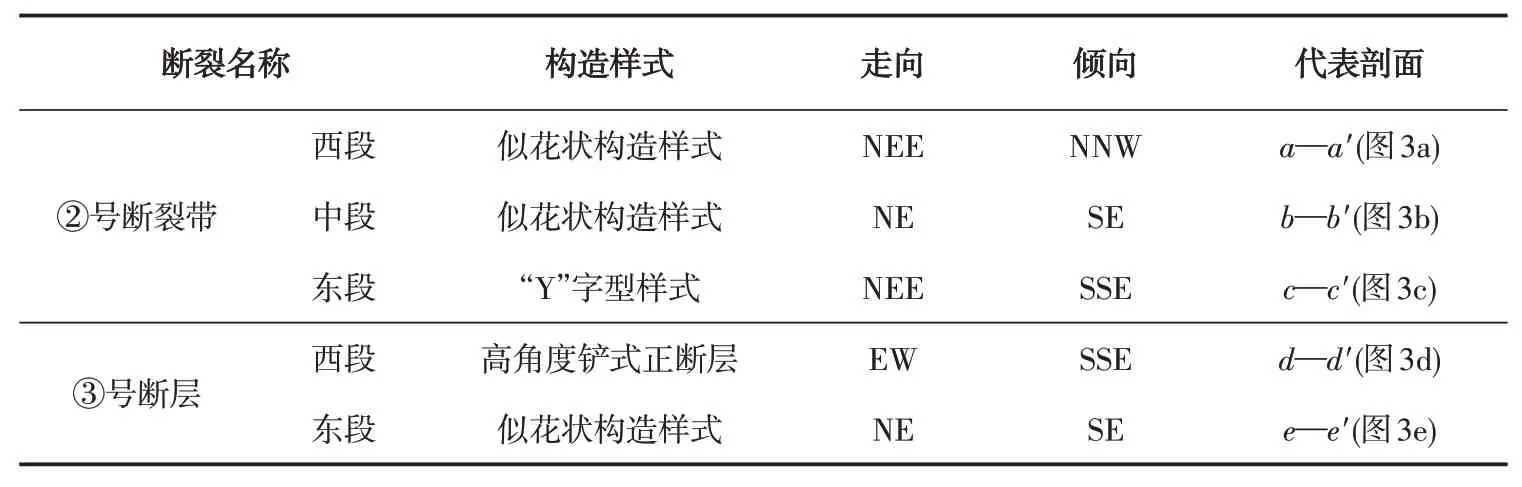

②号断裂带和③号断层为与涠西南低凸起紧邻的2条二级断层,是研究区重要的区域主干断裂。

②号断裂带位于涠西南凹陷内,整体连续性差,自西向东由一系列近EW向的断裂沿NEE向雁列形成,深层断裂面较为连续,表现出较强的走滑特征。该断裂带可分为西段、中段和东段3部分(表1,图3):西段走向NEE,倾向NNW,断面倾角在50°~60°之间,主断面呈坡坪式,切穿古近系,浅部次级断裂发育,与主干断裂组合成似花状构造样式(图3a);中段走向NE,倾向SE,倾角在50°~70°之间,主断面仍为坡坪式,但倾向与西段相反,浅部次级断裂发育,同样与主干断裂组成似花状或多级“Y”字型构造样式(图3b);东段走向NEE,倾向SSE,倾角在40°~60°之间,主断面呈较弱的坡坪式(图3c)。

③号断层可分为西、东两段(表1,图3):西段为涠西南低凸起与海中凹陷的分界断层,走向近EW向,倾向SSE,剖面上多为高角度铲式正断层,切穿古近系,次级断裂不发育,伸展特征明显(图3d);东段位于涠西南凹陷内,切穿古近系,走向NE,倾向SE,平面上整体形态弯曲(图1b),深层断裂清晰连续,浅层下降盘次级断裂发育,与主枝组合成羽状,表现出一定的走滑效应(图3e)。

图3 涠西南低凸起及周缘主干断裂典型构造样式(剖面位置见图1b)Fig.3 Typical structural styles of main faults in Weixi’nan low uplift and its periphery(section position is shown in Fig.1b)

表1 涠西南低凸起及周缘主干断裂构造样式对比Table 1 Comparison of structural styles of main faults in Weixi’nan low uplift and its periphery

3 区域地层恢复

涠西南低凸起现今的残余地层厚度与构造变形特征并不直接相关,只有恢复剥蚀量,计算出原始地层厚度,才能确定低凸起的古形态和范围,明确区域构造演化关系。

3.1 剥蚀地层的恢复

从区域地层分布看,涠西南低凸起及周缘涠洲组二段顶面(T70)可见部分缺失(图2),范围覆盖②号断裂带和涠西南低凸起,说明涠洲组遭受了剥蚀,而盆地内其他凹陷的T70界面与上覆地层基本呈整合接触。这说明涠洲组二段的剥蚀并非发生在该段沉积末期,而是更晚的涠洲组一段沉积末期。本文通过拉平T60反射层并采用趋势外推法恢复地层剥蚀量:首先通过局部角度不整合,应用趋势法高精度恢复涠洲组二段的剥蚀量,然后扩展恢复其他地层的剥蚀量(图4)。研究发现,涠西南低凸起从流沙港组三段到涠洲组一段剥蚀范围逐渐变大:流沙港组三段(顶界为T86)剥蚀范围仅在低凸起局部地区,地层剥蚀量较小,最大剥蚀厚度约为100 m;流沙港组二段(T86—T83)剥蚀范围较三段略有扩大,最大剥蚀厚度约为200 m;流沙港组一段(T83—T80)剥蚀范围进一步扩大,最大剥蚀厚度约为200 m;涠洲组(T80—T60)整体剥蚀范围更广,特别是涠洲组一段(T70—T60)的剥蚀范围最大,包括了整个涠西南低凸起及围斜区,研究区剥蚀量最大的部位在②号断裂带,最大剥蚀厚度达240 m。

3.2 低凸起剥蚀区与应力相关性分析

在地质演化过程中,古地势的高低差异既影响剥蚀带的发育范围,也影响地层沉积特征,因此根据不整合面之上的超覆特征和新沉积地层厚度的差异能得到古地形的变化。从恢复剥蚀厚度后的涠洲组一段古地貌(图5a)看,在涠西南低凸起到②号断裂带之间,存在一个NE向剥蚀条带(古背斜),但其走向与NEE向的涠西南低凸起存在一定交角,这说明涠西南低凸起的地层剥蚀不仅与凸起区高点有关,还与渐新世末期的区域古地貌有关。为消除更晚时期沉积作用和构造变形的影响,选择垂直于剥蚀带的一系列联合剖面,拉平T60反射层并采用趋势外推法恢复剥蚀量,由图5b可见在这个剥蚀集中带在渐新世末期发育一个古背斜。联合剖面揭示,古近系上覆的下洋组沉积中心呈NE走向条带分布,且不受断层控制,其沉积厚度差异是对古地势的继承性响应(图5b)。这反映出在渐新世末期抬升后,在古背斜遭受剥蚀的同时,两翼的低部位接受沉积,新近系超覆。据此推断,涠西南凹陷在渐新世末期形成一系列交替排布的NE向背斜与向斜,说明研究区受到了局部NW向应力挤压,控制了涠西南低凸起及周缘涠洲组沉积末期的构造变形。

图5 涠西南低凸起至②号断裂带之间的剥蚀带走向分析Fig.5 Strike analysis of denudation zone from Weixi’nan low uplift to No.2 fault zone

4 成因机制

4.1 应力机制分析

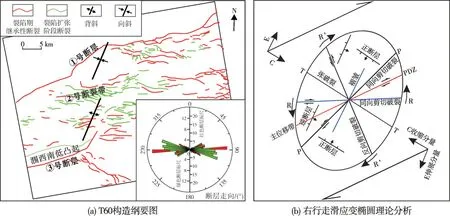

如前所述,研究区既发育伸展作用控制的切穿古近系的近EW向控洼断层,如③号断层西段铲式正断层,又发育走滑作用控制的分段发育的NE向断裂带,如深层断面连续、浅层雁列式分布的②号断裂带,还有涠西南低凸起及围斜区由挤压应力造成的一系列交替排布的NE向背斜与向斜(图6a)。综合分析认为,这些构造现象实际上是同一期次右旋剪切变形在盆地内不同部位的不同表现(图6a)。区域断裂分析表明:研究区整个裂陷期的继承性断裂走向以NE—NNE向为主,反映了区域上整体NW向的拉张作用;裂陷扩张阶段(晚始新世—早渐新世)断裂走向变为近EW向,反映了区域应力场性质已发生明显转变。与盆地新生代右旋走滑作用相对应,②号断裂带分段性、雁列式变形和纵向花状构造等是走滑作用的典型响应。应用右行力偶产生的走滑应变椭圆解释[11]:在剪切应力作用下,②号断裂带及③号断层东段沿剪切主位移带(PDZ)方向形成同向剪切断层带(R),同时右旋剪切派生NW向的挤压应力,在涠西南低凸起及周缘形成一系列NE向背斜、向斜(图6b)。由此可见,右旋剪切变形在先存断层薄弱带附近的响应为断层再活动、贯通和剪切变形,而在基底古隆起和连续地层分布区域,先存薄弱带较少,构造响应以褶皱变形为主。

图6 涠西南低凸起及周缘T60反射层构造面貌及应力机制分析Fig.6 Tectonic features and stress mechanism analysis of T60 reflector in Weixi’nan low uplift and its periphery

4.2 构造物理模拟

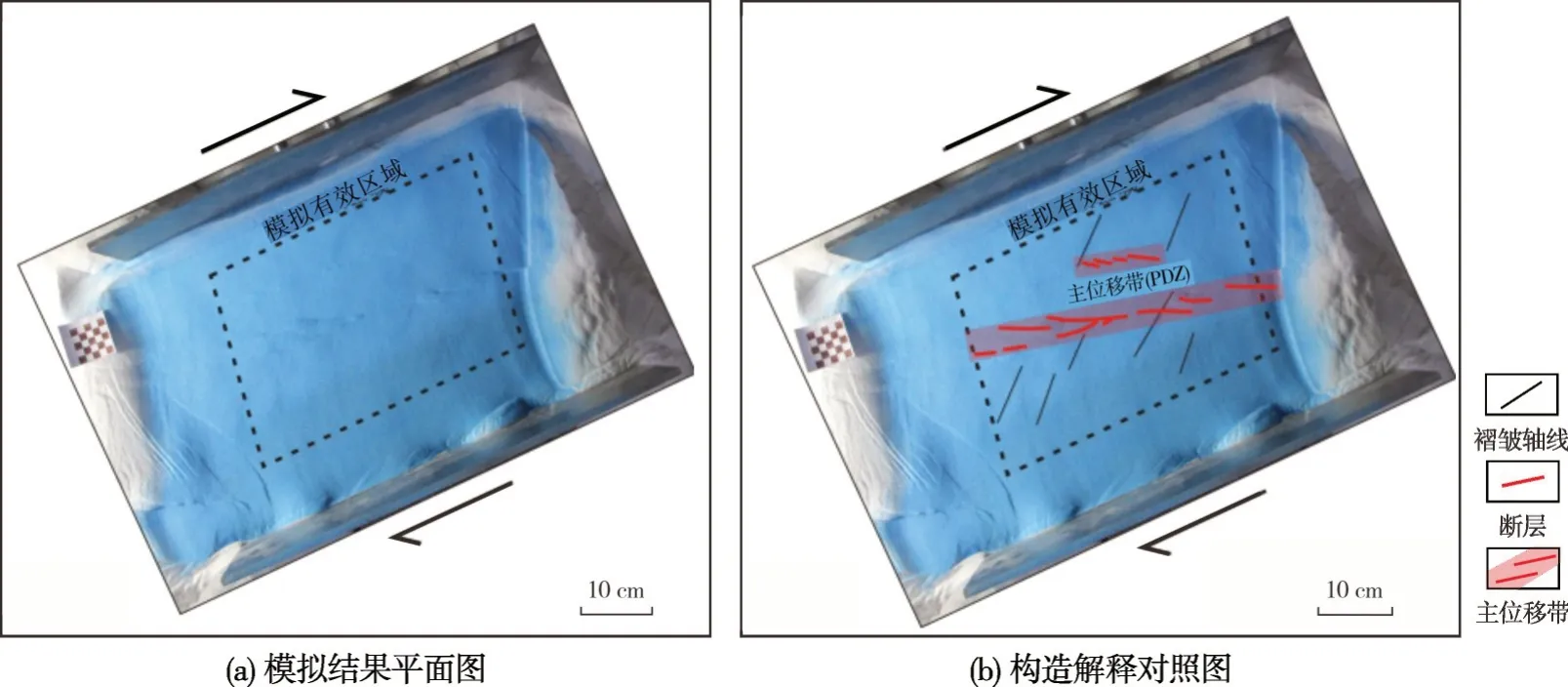

构造物理模拟是帮助地质学家认识构造变形过程、研究构造形成机制的重要方法。为解释北部湾盆地涠西南低凸起及周缘构造应力场变化及对现今构造的影响,开展了边界约束条件下的构造物理模拟。以涠西南低凸起及周缘为模拟对象,区域范围包括②号断裂带、涠西南低凸起。选取相似性较好的松散的干燥石英砂作为模拟材料。模型的边界用亚克力板和窄条模拟基底的剪切变形,上覆硅胶层产生区域性的简单剪切变形,模拟区域外铺设更大范围的砂体,设计为自由边界。模拟几何相似比为1:100 000(1 cm代表实际1 km)。上边界施加NE向应力,下边界施加相反方向的SW向应力,应力方向与区域应力场剪切分量基本保持一致,逐渐推动两侧边界木板。

在逐步剪切的过程中,模拟有效区域形成NEE走向剪切主位移带(PDZ),在剪切带内发育的13条同向剪切断层呈雁列式分布(图7),其中每条同向剪切断层与主变形带走向有一定交角,为近EW走向,其变形特征与②号断裂带相似。另外,斜交于主剪切变形带形成多个背斜、向斜交替出现的褶皱带,各褶皱轴线均呈NNE向展布(图7),与涠西南低凸起及周缘褶皱的走向相同。从物理模拟结果来看,虽然主剪切带内同向剪切断裂及褶皱带数量与研究区实际情况有一定差异,但在区域右行剪切应力的作用下,涠西南低凸起及围斜区的整体构造发育特点、展布方向与走滑应变椭圆理论分析和构造模拟结果基本一致,因而明确了涠西南低凸起的构造发育机制。

图7 涠西南低凸起及周缘右行走滑构造物理模拟Fig.7 Physical simulation of dextral strike-slip structure in Weixi’nan low uplift and its periphery

综上所述,始新世早中期盆地北部坳陷带涠西南凹陷与海中凹陷为统一湖盆,流沙港组二段发育的深湖相主力烃源岩连片分布,渐新世末期在右行剪切应力控制下形成的褶皱与走滑断裂带对油气的运聚起到了输导分配的作用,可作为下一步油气勘探的重点区带。

5 结论与建议

(1)北部湾盆地涠西南低凸起不同位置的地层结构差异明显:低凸起顶部古近系缺失,缓坡区古近系地层整体北倾,向低凸起超覆。涠西南低凸起及周缘发育NE向古近系剥蚀条带,它与低凸起走向(NEE)并不重叠。古构造恢复表明,渐新世末期发育的一系列交替排布的NE向背斜与向斜,控制了涠西南低凸起及周缘涠洲组沉积末期的构造变形。

(2)应力机制分析及构造物理模拟结果表明:在右行剪切应力作用下,模拟有效区域剪切主变形带及在剪切带内雁列式分布的同向剪切断层的变形特征与②号断裂带相似,斜交于主剪切变形带的褶皱带与涠西南低凸起及周缘的褶皱走向相同。涠西南低凸起及周缘的地层剥蚀区主要受渐新世末期的褶皱控制。

(3)通过对涠西南低凸起及周缘构造发育机制的研究,认为始新统流沙港组二段深湖相主力烃源岩连片分布,渐新世末期在右行剪切应力控制下形成的褶皱、走滑断裂带是下一步油气勘探的重点区带。