基于红外光谱-拉曼光谱研究山东郯城砂矿的金刚石及包裹体类型

2022-01-06焦永鑫葛跃进肖丙建褚志远刘淑桢

吕 青, 焦永鑫*, 葛跃进, 肖丙建, 褚志远, 刘淑桢

1)山东省第七地质矿产勘查院, 山东临沂 276006;2)山东省地质矿产勘查开发局金刚石成矿机理与探测重点实验室, 山东临沂 276006;3)山东省金刚石成矿机理与探测院士工作站, 山东临沂 276006;4)山东省临沂市罗庄区自然资源局, 山东临沂 276006

傅里叶红外光谱的特点是测试区范围小、精度高, 可以获得金刚石中氮的丰度、聚集类型、转化程度及氢含量等数据, 讨论金刚石的形成环境, 判别金刚石的源区, 提供有价值的成因信息(陈美华和狄敬如, 1999); 激光拉曼探针是一种非破坏性微区分析的测试技术, 它对金刚石中包裹体的研究有着重要的作用, 运用该技术可以对金刚石内的包裹体成分进行鉴定和检测(陈令霞和黎晓彦, 2004)。

金刚石依据分类标准的不同, 可划分为不同的类型: ①以氮元素含量作为划分标准, 金刚石可划分为Ⅰ型(氮含量>20 μg·g–1)和Ⅱ型(氮含量<20 μg·g–1), 根据氮原子的聚集形态, Ⅰ型金刚石可以进一步划分为Ⅰa型、Ⅰb型(Kaiser and Bond,1959), 根据是否含有硼元素, 将Ⅱ型进一步划分为Ⅱa型及Ⅱb型; 体现在红外光谱图中不同类型的金刚石出现不同的吸收峰位: 1282 cm–1(ⅠaA型)、1175 cm–1(ⅠaB 型)、1130 cm–1(Ⅰb 型)、1000~1400 cm–1处无吸收(Ⅱa 型)及 2800 cm–1(Ⅱb 型)(陈美华和狄敬如, 1999; 何雪梅, 2000; 杨志军, 2002)。②以金刚石中包裹体矿物组合可以划分为橄榄型金刚石(P型)、榴辉岩型金刚石(E型), 部分还可能存在二辉岩型及超深(下地幔)来源包裹体组合(Stachel and Harris, 2008; 张蓓莉等, 2013; 连东洋等,2019)。橄榄石型金刚石, 其矿物包裹体以橄榄石、斜方辉石、镁铝榴石、铬铁矿及镁钛铁矿等超镁铁质矿物组合为主; 榴辉岩型金刚石, 其矿物包裹体以绿辉石、镁铝—铁铝榴石、透长石、柯石英等矿物组合为主(Jacob, 2004; 殷莉等, 2008)。

与山东蒙阴金伯利岩性金刚石原生矿对比,山东郯城地区以出土大颗粒金刚石而闻名, 出土的大于90 ct特大钻石多达5颗(宋明春等, 2020), 1985年出土的338.6 ct的临沂之星钻石是我国已知最大的钻石。郯城金刚石粒径集中在4.0~1.0 mm之间,晶体颜色以无色透明为主, 可见浅黄色、黄棕色、褐色、浅绿色、灰色等, 晶体形态以菱形十二面体为主, 其次八面体与菱形十二面体聚形、八面体,晶面形貌原生形貌发育外, 小部分发育有次生形貌绿色色斑, 大多数金刚石边棱清晰, 具有磨圆程度不高特征; 已发现的包裹体有橄榄石、石墨、针铁矿、黄铜矿为主(罗声宣等, 1999; 孔庆友等, 2006;宋明春等, 2020; 吕青等, 2020), 但山东郯城地区金刚石的研究程度依然很低, 有关金刚石及包裹体类型特征等方面的研究相关数据极少。

本文测试了 18粒郯城金刚石的傅里叶红外光谱和拉曼光谱数据, 通过镜下观察了百余粒郯城金刚石包裹体体并对典型包裹体开展拉曼测试, 研究郯城金刚石包裹体类型特征。

1 地质背景

山东省郯城地区金刚石砂矿区地势东高西低总体呈南北向, 东部 NNE向的马陵山—七级山纵贯南北, 构成区内两大河流—沂河与沭河的分水线;其西侧断续分布沂河残余Ⅱ级阶地(图 1)砂矿的含矿层位主要是小埠岭组和于泉组(孔庆友等, 2006;宋明春等, 2020)。小埠岭组砂砾层普遍含金刚石,是早更新世寒冷气候环境下的冲洪积物。岩性为砂砾层、含砂砾石层, 具有发育的斜层理、交错层理,常夹有透镜状的砂层或砂泥层。砾石多为球形或椭圆形, 直径多在2~10 cm, 含量40%左右。砾石成分有安山质火山岩、变质花岗岩、灰岩、砂岩、石英岩等, 重矿物以绿帘石、褐铁矿、磁铁矿、角闪石较多。于泉组岩性为棕红色或黄褐色砾石层, 砾石主要为脉石英、石英岩或石英砂岩, 呈圆形或次圆形, 砾径3~5 cm, 砾石大小混杂, 无层理。重矿物有较多的磁铁矿、褐铁矿等。重矿物组合与小埠岭组相似, 但含量显著降低。于泉组砂砾层含金刚石较富, 郯城地区于泉至陈家埠一带形成工业砂矿(罗声宣等, 1999; 孔庆友等, 2006; 吕青等, 2020)。

已勘查的金刚石砂矿区由北向南分别为于泉、陈家埠、邵家湖、柳沟和小埠岭矿区(图1), 具有工业价值的矿体集中于于泉和陈家埠两个矿区。根金刚石砂矿体平面形态多为不规则状, 规模较小, 金刚石品位变化较大。砂矿中的金刚石以无色透明为主, 1~4 mm占75%, 其次为4~8 mm。金刚石以曲面晶体为主, 聚形晶为次, 具有绿色斑点的金刚石,工业品级普遍较高, 装饰品级>25%, 工业级 50%,碎粒级±30%(宋瑞祥, 2013; 宋明春等, 2020)。

图1 山东郯城金刚石砂矿区地质略图Fig.1 Geological map of Tancheng diamond placer area, Shandong Province

2 郯城金刚石红外光谱特征

2.1 样品描述及傅里叶红外光谱测试

本次研究的 18粒郯城砂矿金刚石样品(图 2,表1)选自山东省第七地质矿产勘查院的实物金刚石数据库, 样品重量在0.272 4~0.000 45 ct之间, 颜色以无色透明为主, 还有浅褐色, 晶体形态呈不规则碎块状、八面体及菱形十二面体等; 金刚石的表面形貌较发育, 如三角形生长丘、叠瓦状蚀像、倒三角形凹坑、滴状生长丘、溶蚀沟、闭合晕线等。

表1 山东郯城地区金刚石样品特征表Table 1 Characteristics of the tested diamonds from Tancheng

图2 郯城金刚石照片Fig.2 Photos of diamonds from Tancheng

傅里叶红外光谱测试在中国地质科学院地质研究所傅里叶红外光谱实验室完成, 主机型号为布鲁克Vertex 70V型, 光谱范围15 000~50 cm–1, 分辨率优于0.16 cm–1。红外显微镜型号为HYPERION 2000, 配有计算机控制的全自动的样品台、液氮冷却的 MCT检测器和高分辨数字摄像头及计算机多媒体成像系统及软件。本测试采用红外显微镜的反射法, 分辨率为4 cm–1, 每个谱32次扫描均值, 范围为4000~400 cm–1, 最小测试直径 5 μm, 测量一次背景值后测试金刚石样品, 测量后解出谱图。

2.2 金刚石红外光谱特征

(1)金刚石的本征峰

金刚石的本征峰位于 1500~2680 cm–1之间,是金刚石晶格中碳原子的热振动, 属金刚石结构固有振动谱, 金刚石吸收光谱中可以见到 1975 cm–1处的明显吸收(何雪梅, 2000; 孙媛等, 2012; 刘剑红等, 2014)。本次所有样品均可见 1975 cm–1、2030 cm–1、2160 cm–1、2355 cm–1为主的 C–C 之间的吸收峰(图3, 表2)。

图3 郯城地区金刚石红外光谱图Fig.3 FTIR spectra of the diamonds from Tancheng

表2 山东郯城地区金刚石红外光谱谱峰及类型Table 2 Type and data of the IR spectra of the tested diamonds from Tancheng

(2)金刚石中氮的吸收峰

根据金刚石样品中吸收光谱中氮峰的位置可以判断氮在金刚石晶格中的存在形式, 从而可以推断金刚石的不同类型, 金刚石中的氮原子主要以双氮(A心)、多氮(B心)、片晶氮(B’心)、孤氮(C心)等几种形式存在(彭明生等, 2000; 宋中华等, 2017)。

双氮吸收峰: 在红外区产生 1282 cm–1左右的吸收峰, 仅含双原子氮(A心)的称为ⅠaA型金刚石。双原子氮是金刚石中的碳原子被相邻的两个氮原子取代聚合形成(宋中华等, 2017)。本次有6个金刚石样品产生 1282 cm–1吸收峰, 吸收峰的强弱变化较大; 样品中还伴有氮片晶(B’心)在红外光谱中表现为1358~1380 cm–1处的吸收峰。

聚合氮吸收峰: 在红外区产生 1175 cm–1左右的吸收峰, 是金刚石中的氮原子以四个氮和一个空穴的形式存在(B心)(杨志军等, 2002; 苑执中等,2006)。本次有5个样品产生1175 cm–1左右的吸收峰, 即ⅠaB型金刚石; 部分样品中还伴有氮片晶在红外光谱中表现为 1358~1380 cm–1处的吸收峰。金刚石在生长过程中, 随着时间的推移, 氮原子逐渐聚集。首先由C中心聚集为A中心, A中心进一步聚集为B中心, 再由A至B的转换过程中同时形成氮片晶和 N3中心, 氮片晶也成 B’中心, 在红外光谱中表现为1358~1380 cm–1处的吸收峰, N3中心由 3个氮原子包含一个空穴组成, 在红外光谱区无吸收(Davies, 1981)。由C中心向A中心转化的时间较短, 由A中心向B中心的转化则是一个相当长的过程。绝大多数的天然金刚石中的孤氮已经转化为双原子氮, 但部分双原子氮未完成进一步的聚形, 而呈A中心, B中的聚合形态, 即ⅠaAB型金刚石(陈美华和狄敬如, 1999; 杨明星等, 2000)。本批有5个样品在产生1175 cm–1和1282 cm–1吸收峰,呈现ⅠaAB型金刚石红外光谱特征, 而且除SDTC-11样品氮片晶吸收峰不明显外, 其他样品在1366 cm–1形成明显的氮片晶吸收峰。

此次测试的样品中, 绝大多数均含有氮, 仅有1个(SDTC-04)金刚石样品在1000~1400 cm–1之间没有氮的吸收峰; 并且Ⅱb型中硼的典型吸收为2460 cm–1和 2790 cm–1(杨明星等, 2000), 本次测试中没有发现。因此, SDTC-04样品为Ⅱa型。

(3)孤氮吸收峰: 在红外区产生 1130 cm–1宽吸收峰和 1344 cm–1吸收峰被认为是孤原子氮的吸收峰, 仅含孤氮原子(C心)称为Ⅰb型金刚石。单氮是氮原子以分散状态存在于金刚石晶格中, 单独的氮原子取代晶格中的碳原子(宋中华等, 2017)。本批样品中, 未见此吸收峰。

(4)H2O分子吸收峰

在3190~3230 cm之间存在HOH之间的对称伸缩振动频率, 而在 1654 cm–1左右(1620~1660 cm–1之间)存在OH的弯曲振动频率(杨志军, 2002), 在本次测试的样品中, 样品 SDTC-05、SDTC-06出现了H2O分子弯曲振动峰, 样品 SDTC-16、SDTC-18出现出现了H2O分子对称伸缩振动峰。

(5)C–H键吸收峰

C–H振动吸收峰在本次测试中常见, 由金刚石晶格中氢结构缺陷所致, 多数样品都可见清晰的1405 cm–1(弯曲振动峰)、2850 cm–1(对称伸缩振动峰)、2920 cm–1(反对称伸缩振动峰)和 3107 cm–1(伸缩振动峰)(彭明生等, 2000; 杨志军等, 2002)。

此外, 1010 cm–1、1100 cm–1等吸收峰与{111}滑移面有关(苑执中等, 2006); N–H 键的吸收峰在3236 cm–1附近(张培莉等, 2013), 本次测试的样品中SDTC-02存在引起的在红外区产生3234 cm–1的吸收峰。

本次18粒样品中未检测到含硼Ⅱb型金刚石、CO2等的吸收峰。

3 郯城金刚石及包裹体拉曼特征

3.1 金刚石拉曼测试

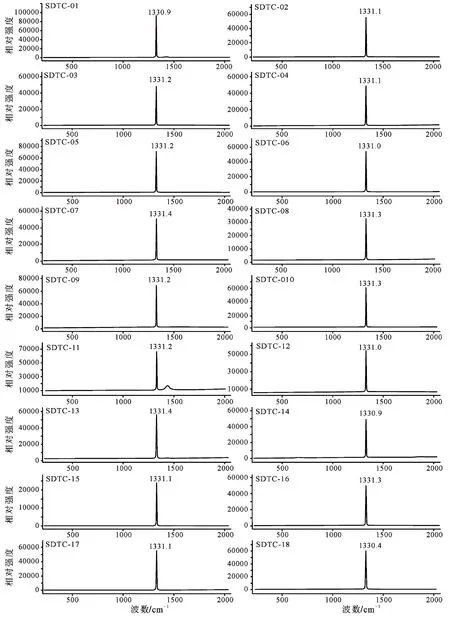

18粒郯城金刚石的激光拉曼测试在山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队实验室完成, 测试仪器为 Renishaw inVia Reflex型激光拉曼光谱仪,实验采用激发光源是波长为 532 nm固体激光器,50 mW。测试条件: 测试环境为室温(20℃, 湿度30%), 能量为5power, 50倍物镜, 聚焦(focus)为零,扫描时间为1 s, 扫描范围为200~2000 cm–1。采用内置硅片进行校正, 所有样品用无水乙醇洗净, 测试时注意避开含有包裹体的区域。

天然金刚石的拉曼特征峰位为1331~1346 cm–1,金刚石的来源、晶格、测试温度条件以及金刚石中同位素含量都会对峰位产生影响, 金刚石的结构越偏离立方结构, 内应力越大, 金刚石的本征峰位移值越高(刘剑红等, 2014)。本次测试特征峰中心范围值为 1330.4~1331.4 cm–1, 存在极强的金刚石 sp3C结构的本征峰(图4), 且金刚石结构偏离值不大。吕青等(2020)研究郯城金刚石样品的拉曼光谱特征,认为郯城金刚石的拉曼位移漂移程度较小, 说明内部应力发生小幅的变化。

图4 山东郯城金刚石拉曼光谱图Fig.4 Raman spectra of diamonds from Tancheng, Shandong Province

3.2 金刚石中的包裹体拉曼测试

包裹体的激光拉曼测试在山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队实验室完成, 实验采用激发光源是波长为 532 nm固体激光器, 采用内置硅片进行校正, 测试条件: 能量为50 power, 50倍物镜,选择高共焦模式(High confocality), 扫描时间为3 s,扫描次数3~5次, 扫描范围为100~1900 cm–1。

我们观察了百余粒金刚石样品, 在 Q2-Ⅱ2-03样品内部可见很多无色透明的包裹体和黑色包体,裂隙附近充填黄色、红褐色物质, 金刚石重量为0.302 65 ct, 无色透明, 晶形呈菱形十二面体, 叠瓦状蚀像发育。样品切磨成双面平行的定向薄片, 厚度约0.8 mm, 对薄片表面进行精细抛光, 测试前再用无水乙醇进行清洁。经显微激光拉曼光谱的测试分析, 出现 139 cm–1、152 cm–1、212 cm–1、272 cm–1、328 cm–1、356 cm–1、428 cm–1和 529 cm–1拉曼峰, 其中最强的是 529 cm–1, 由此可以判定为柯石英矿物(Ren and GIA Laboratory, 2009; 朱孟番和朱永峰,2007; Smith et al., 2018)。这是郯城金刚石中首次发现柯石英包裹体, 数量多达数十个, 包裹体大小不等, 直径范围几μm至几十μm, 无色透明, 呈针状、哑铃状、浑圆状和长柱状等多种形态(图5)。短柱状晶体显示较平直的边棱, 判断为原生包裹体, 而浑圆状、哑铃状晶体具有多个曲面, 判断该包裹体被金刚石捕获后可能经历了熔蚀过程。

图5 金刚石中柯石英包裹体及其拉曼光谱谱图Fig.5 Coesite inclusion in diamond and its Raman spectra

柯石英是榴辉岩型金刚石的典型矿物,Wang(1998)在一颗山东蒙阴金伯利岩型金刚石原生矿胜利Ⅰ号岩管中的金刚石曾发现过混合型的包裹体组合: 橄榄石、透长石和柯石英。柯石英几乎全部由 SiO2(含量 98.47%)组成, 仅含有微量的A12O3(0.47%), 研究认为这种类型的包裹体是与洋壳循环有关的榴辉岩参与地慢柱活动导致。柯石英也是石英的超高压相, 石英向柯石英转变发生在高温下3~4 GPa的压力范围内(王璐等, 2003; 束今赋,2020), 在中国高压-超高压变质带陆续发现了柯石英包体, 研究表明低密度表壳岩可以在大陆碰撞造山过程中俯冲到高密度上地幔深处, 然后又快速折返至地表, 认为柯石英等超高压矿物与洋壳或陆壳岩片的深俯冲有关(Wang et al., 1989; 朱孟番和朱永峰, 2007; 杨经绥等, 2009; 连东洋等, 2019)。湖南金刚石中发现了多个柯石英包裹体, 板状晶体显示较平直的边棱, 晶形较为完整, 能观察到特征的晶面横纹, 浑圆状晶体具有多个曲面, 表明它经历了溶蚀改造(丘志力等, 2014)。郯城金刚石中柯石英包裹体的出现, 可作为郯城地区存在榴辉岩型金刚石的可靠标志, 也佐证了该地部分金刚石的来源可能和洋壳循环或者俯冲过程有关。

本次在 WTⅠ-05阶梯状八面体金刚石样品内部, 观察到 4个无色透明包裹体的晶面上覆黑色斑点, 无色透明包裹体经拉曼测试出现 822.6 cm–1、853.7 cm–1、880.7 cm–1、916.7 cm–1及 957.4 cm–1拉曼峰(图6), 属镁橄榄石包裹体。镁橄榄石的拉曼峰分别由岛状[SO4]基团对称伸缩振动、晶格振动及其他振动模式组成, 其中拉曼谱峰 854 cm–1和823 cm–1左右属镁橄榄石特征振动谱峰, 峰形尖锐,半高宽窄、拉曼散色相对强度高; 881 cm–1、920 cm–1、960 cm–1和拉曼峰的强度相对较弱, 是[SO4]基团反对称伸缩振动引起(亓利剑等, 1999),黑色斑点经拉曼测试测试出现 1580 cm–1左右的石墨拉曼谱峰。

图6 郯城金刚石(WTⅠ-05)中镁橄榄石包裹体及拉曼测试图谱Fig.6 Olivine inclusions in Tancheng diamond (WTⅠ-05) and Raman test chart

本次发现镁橄榄石包裹体上覆分散的黑色石墨斑点, 与蒙阴金刚石的镁橄榄石、镁铝榴石包裹体具有相似形态: 石墨大多数聚集成斑点状、条带状覆盖在包裹体的晶面上。在辽宁金刚石中橄榄石包裹体与湖南砂矿金刚石中镁橄榄石、绿辉石也报道过相似的特征(亓利剑等, 1999; 张蓓莉等, 2013;丘志力等, 2014; 王十安等, 2021): 镁橄榄石上的石墨斑点沿着拉长变形的晶面和受熔蚀的方向分布,绿辉石包裹体也存在有黑色石墨附着物。石墨斑点在不同矿物包裹体上的原始晶面和溶蚀晶面上都有分布, 推断与所存在的种类包裹体无关, 应该是晶体包裹体形成后, 由于外部环境温压条件的变化产生。

已发现的郯城多颗金刚石包裹体矿物有镁橄榄石、石墨、黄铜矿、针铁矿(吕青等, 2020), 本次发现了1粒榴辉岩型金刚石。从包裹体的成因分类及矿物特征来看, 与蒙阴原生矿金刚石的形成条件具有相似性, 同属以橄榄岩型为主的金刚石类型,测试结果与华北东部古老克拉通之下的岩石圈地幔大部分由橄榄岩组成的, 还有极少量的榴辉岩的结论一致。

4 结论

通过本次采用郯城金刚石的红外光谱和显微激光拉曼光谱分析, 我们可以得出以下几点结论:

(1)郯城地区的金刚石以Ⅰa型金刚石为主,有ⅠaA、ⅠaB、ⅠaAB型, 而Ⅱa型仅1粒; 氮类型包括双氮(A心)、聚合氮(B心)及氮片晶(B’心),说明金刚石中的孤氮(C心)已经转化为双原子氮,但部分双原子氮未完成进一步的聚形; 在红外区可见C–H键吸收峰、N–H的吸收峰及、H2O分子吸收峰, 说明氢在金刚石中是较常见的一种元素。

(2)本次测试的金刚石特征峰中心范围值在1330.4~1331.4 cm–1, 存在极强的金刚石sp3C结构的1332.5 cm–1的本征峰, 且金刚石结构与立方体型结构偏离值不大, 拉曼位移漂移程度较小, 说明内部应力发生小幅的变化。

(3)在郯城金刚石中首次发现了柯石英包裹体拉曼特征峰。短柱状晶体显示较平直的边棱, 应为原生包裹体, 而浑圆状晶体具有多个曲面, 表明该包裹体被金刚石捕获后可能经历了熔蚀过程。郯城地区存在榴辉岩型金刚石, 该地部分金刚石的来源可能和洋壳循环或者俯冲过程有关。

(4)郯城金刚石中镁橄榄石包裹体上覆石墨斑点, 与山东蒙阴、湖南砂矿的金刚石中包裹体具有相似特征是金刚石晶体包裹体形成后, 由于外部环境温压条件的变化产生。

(5)目前发现的郯城金刚石包裹体矿物有镁橄榄石、石墨、黄铜矿、针铁矿、柯石英等, 从包裹体的成因分类、矿物特征及数量来看, 与蒙阴原生矿金刚石具有相似性, 同属以橄榄岩型为主的金刚石类型, 测试结果与华北东部古老克拉通之下的岩石圈地幔大部分由橄榄岩组成的, 还有极少量的榴辉岩的结论一致。

致谢: 本文受到国家地质实验测试中心曾普胜教授的指导, 中国地质科学院刘飞助理研究员的帮助和支持, 傅立叶红外光谱测试得到中国地质科学院冯光英副研究员的帮助, 金刚石样品加工得到了河南省郑州晶钻精密工业有限公司苑执中博士的帮助,在此表示衷心的感谢。

Acknowledgements:

This study was supported by Shandong Provincial Bureau of Geology & Mineral Resources (No.202012), the 7th Institute of Geology & Mineral Exploration of Shandong Province (No.QDKY202005),and Major Science and Technology Innovation Project of Shandong Province(No.2017CXGC1607).