高校实验室安全文化建设探索与实践

2022-01-06陆文宣

陆文宣, 沙 锋

(上海海洋大学实验室与设备管理处,上海201306)

0 引 言

文化是人类经过长期创造、积淀形成的产物,它既是一种社会现象,又是一种历史现象。安全文化和其他文化一样,是社会文明发展的产物。高校实验室安全文化是在开展实验教学和科学研究活动中长期凝练出来的一种文化氛围,是师生所接受的安全、学习或生活的行为方式和思维习惯,是他们对生命安全的理解程度的集中体现。高校实验室安全文化是现代高校文明的一个重要标志。学校安全文化建设的优劣,决定着安全管理水平的高低。随着高校扩招而实验教学课程增加,进入实验室的学生人数增多、时间延长;同时,高校实验室随着投入加大,实验室物理空间扩大,大型贵重仪器快速添置,科学研究项目不断发展,安全隐患随之而增多,带来实验室安全事故的频发,迫使各级管理部门重视高校实验室安全建设,也逐渐将实验室安全文化列入日程加大建设力度。实践证明,加强实验室安全文化建设是减少实验室安全事故发生的着力点,也是实现高校实验室本质安全的有效途径[1-3]。

1 实验室安全管理的现状

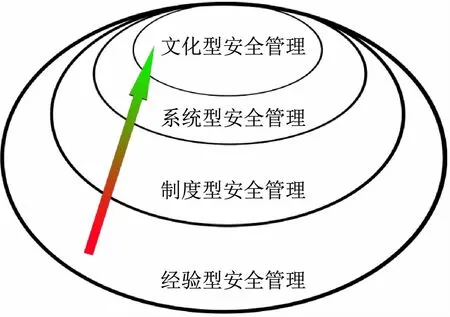

研究人员对安全管理水平层级有不同的归纳法,通常比较认同由“经验型→制度型→系统型→文化型”安全管理水平逐步由低到高的论述(见图1)。实验室安全管理由最初的依赖人的本能、完全凭管理人员经验来进行安全管理的方式叫经验型安全管理;以法律法规为准绳,规则、程序、办法、细则等制度来监管、控制或约束人们不安全的行为,达到安全目的的管理方式叫制度型安全管理;在制度型安全管理的基础上,进行系统性的规划,科学地运用各种技防人防手段,达到安全目的的管理方式叫系统型安全管理;在系统型安全管理的基础上,嵌入文化元素,使得大家养成约束自己、关爱他人、保护生命的习惯,注重团队协作,崇尚集体荣誉,达到本质安全的管理方式叫文化型安全管理。文化型安全管理方式是安全管理模式的高级目标。目前国内大部分高校的安全管理仍处于制度型安全管理。

图1 安全管理递进图

师生通过各种仪器设备进行验证性、探究性实验来获取数据,通常加热、加压、制冷、抽真空的设备成为很多实验室的标配,实验室配置了高压蒸汽灭菌锅、杜瓦罐、电热鼓风干燥箱、超声波清洗器等高温、高压,甚至是超高温、超高压的设备,有些实验还会产生有毒有害物质,实验室安全状况非常复杂。部分高校将实验室安全工作作为应付法律、法规和上级检查而不得已而为之的工作。由于实验室人员(实验技术人员、带教教师、实验学生)主观上把安全检查作为一种负担,被动应付而不是真心实意、用心检查,不少安全隐患被忽视,加上抽查人员没有经过专业培训,抽查面不广,安全隐患没有被及时发现、整改,最终发生事故。海因里希经过对大量事故分析后,归纳得出1∶29∶300的法则,即每1件重大的事故背后必有29件轻度的事故,300件未遂的事件,还有若干个潜在的隐患(见图2)。如安全隐患不及时排除,最终侥幸心理将会引发事故。

图2 海因里希法则

2 实验室安全文化建设的重要性

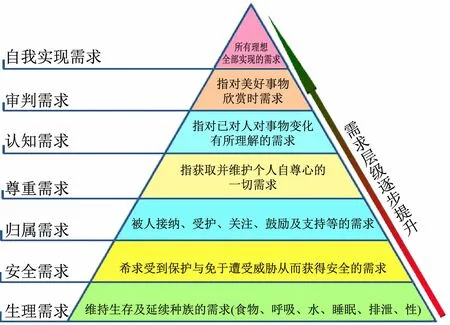

美国社会心理学家亚伯拉罕·哈罗德·马斯洛1970年新版书将人类需求归纳为7类,即生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求、认知需求、审美需求、自我实现需求(见图3);安全需求和生存需求成为人类赖以存活的基本需求。安全是人类社会发展过程中追求的产物,是一种状态。安全文化是通过对各种灾难、突发状况进行反思总结而逐步形成的成果(如有形的安全器材、防护用品,及无形的安全规定、民俗等)。高校安全文化有其独特的内涵,一方面校园安全管理对象复杂,学生来自不同的地域,由于风俗习惯、生活方式、家庭状况不同,彼此间的矛盾经常存在;另外校园安全管理种类多,既涵盖校园内部实验室安全、宿舍消防安全、运动场器械安全等,还包括校园周边师生交通出行安全、餐饮卫生安全、防诈骗安全等。林林总总的安全中,首先要确保的人身安全。习近平同志指出“人命关天,发展决不能以牺牲人的生命为代价,这必须作为一条不可逾越的红线。”

图3 马斯洛需求层级图

高校实验室危险源种类多、涉及面广、数量庞大,安全管理要求高、难度大。实验室要开展许多探索性科学实验,稍有不慎或疏忽,轻者可能毁坏仪器设备,重者会造成人员伤亡。研究人员对实验室事故分析表明,大部分实验室安全事故的发生表面看是师生不遵守操作规程等不安全行为而引发的,但是深入研究发现实际上是潜伏他们脑海深处的安全意识的缺失。因此,通过安全文化建设深入开展,加强实验室安全教育,提升全体师生的安全理念将是减少实验室事故发生的有效手段[4-5]。实验室安全文化水平能直观地反映出实验室安全管理状况。很难想象一个看不到任何含有安全须知、规则制度、操作规程等方面安全文化元素的实验室的安全管理状况;未接受过安全文化教育的人员必将对安全隐患视而不见,带来后果可想而知。

3 实验室安全文化建设探索与实践

安全文化是在安全管理过程中积淀形成的产物。安全文化从形态上可分为安全观念文化、安全行为文化、安全管理文化和安全物态文化。安全观念文化是安全文化的精神层,安全行为文化和安全管理文化是安全文化的制度层、操作层,安全物态文化是安全文化的物质层[6-8]。

3.1 培育安全观念文化

安全观念文化是指高校师生共同接受的安全理念、安全意识、安全价值标准。安全观念文化是安全文化的核心,也是安全文化的灵魂,是安全行为文化、安全管理文化和安全物态文化形成的基础。“安全第一、预防为主”的观念是安全观念文化的主要内容,正确的安全文化观念还包括“不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害”自我保护、防患未然的安全意识等。校园内安全事故时有发生,事故威胁着人们的生命安全与健康,一经发生将对师生安全构成威胁。究其根源,很大程度还在于广大师生对安全观念的认识仍停留在感性层面,各种评比考核、影响收入分配的排名成为学校各级管理层优先考虑的事项,“安全第一,生命至上”口号一直在喊,但真正的安全理念尚未形成。高校要通过系统的设计有针对性地举办安全文化活动来逐渐培育广大师生的安全文化观念,最终让广大师生能人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全。

为强化师生安全观念,提高安全意识,学校自2018年起每年春季学期举办一次实验室安全文化周,秋季学期举办一次实验室安全文化月。2019年学校联合上海理工大学、上海师范大学、上海海事大学、上海电力大学、上海第二工业大学、上海电机学院和上海健康医学院举办了上海市大学生实验室安全知识邀请赛,为高校师生的安全观念文化培育,提供了新方式、新思路,受到了好评。

3.2 规范安全行为文化

校园安全行为文化是指在安全理念指导下,全体师生在教学学习过程中安全行为的表现[9]。安全行为文化是建设安全文化的目标。事故的产生主要原因与人的不安全行为关系密切,有学者对近年来发生的多起高校实验室安全事故统计表明:高达89%以上的事故原因与人的直接或间接行为因素相关。有效地控制或预防人的不安全行为成为安全专家的研究目标,通过对个体安全行为、群体安全行为和领导安全行为等的理论和控制方法研究,来激励人的安全行为,避免和克服不安全行为,对于预防事故发生有着积极作用。高校应组织有针对性的实验室安全宣传和教育培训活动,普及安全知识,提高师生识别安全隐患的能力,抵制不安全行为,真正达到本质安全。

为规范广大师生的安全行为将“‘6S’管理”理念引入实验室安全管理。“6S”是“整理”“整顿”“清扫”“清洁”“素养”“安全”中前5个词的日文罗马文拼写和第6个词英文拼写首字母都是“S”的简称;整理——将实验场所的所有物品按照“有必要的”和“没有必要的”加以区分,彻底清除“没有必要的”的物品,腾出空间,防止误用,创造清爽的实验环境;整顿——对留下来的“有必要用的”物品按照规定、属性、使用习惯选择合适的位置整齐摆放,并加以标识,使得实验场所一目了然,营造整齐的实验环境,减少寻找物品的时间;清扫——将实验场所内看得见与看不见的地方擦拭、清扫干净,保持干净的实验环境;清洁——是一种状态,将整理、整顿、清扫3个步骤进行到底,以制度化约束,保持实验环境经常清洁、整齐;素养——参与标准化实验室建设的每位师生严格依规行事,并养成良好的习惯;安全——每位成员时刻都有安全第一观念,秉持防患于未然的思想,建立安全的实验环境;事实上,做好前5个规定动作,第6个“安全”就能得到较好的保障。2019年5月学校在海洋科学学院部分实验室启动“‘6S’管理标准化”实验室建设试点,同年10月对试点实验室进行现场验收,参加验收的人员一走到试点实验室内有眼前一亮的感觉,都感到成效显著,安全有抓手,编印的“上海海洋大学实验室‘6S’管理标准化操作手册”立刻成为抢手货,2020年起学校在其他实验室启动推广,安全行为文化逐步得到了规范的开展。

3.3 加强安全管理文化

安全管理文化包括安全管理体系和安全管理制度,完善的安全管理体系涵盖全校师生员工的责任系统,通常做法是以层层签约的方式将责任落实到每一个人,使大家主观上重视安全。将实验室安全管理要求用系统、规范、科学的制度加以固化,对应的实验项目、仪器设备(特别是特种设备)都要有通俗易懂的操作规程,制度(规程)制定要实用接地气,让每位置身其中的人员都清楚“能做什么”“不能做什么”“该做什么”“不该做什么”,杜绝规章制度和操作规程成为墙上的“装饰品”[10]。

学校2018年成立以校党委书记、校长为组长,分管实验室与设备管理处工作的校领导为常务副组长,分管科研、教学工作的校领导为副组长,相关职能部门负责人任成员的上海海洋大学实验室安全工作领导小组。校长通过每年责任签约仪式和二级学院负责人签订安全管理责任书,学院负责人——实验室主任、实验室主任——每位进入实验室的教职员工的二、三级签约也随后一一签署,进入实验室开展实验的学生必须经过培训、通过安全考试后,再签署安全承诺书方可进入实验室,将责任落实到每一位师生。学校还重新修订了“上海海洋大学实验室安全管理办法”“上海海洋大学学生实验守则”“上海海洋大学实验室安全准入实施细则”“上海海洋大学实验室安全检查与整改实施细则”“上海海洋大学危险化学品安全管理实施细则”“上海海洋大学特种设备安全管理细则”“上海海洋大学实验气体安全管理实施细则”等制度。安全管理文化得到进一步加强。

3.4 完善安全物态文化

安全物态文化是形成安全观念文化和安全行为文化的条件。高校安全物态文化可直观地反映出学校主要领导的安全管理认识程度和态度,可以体现科学安全管理的理念,折射出安全行为文化的成效,物质条件是安全文化形成的基本保障[11]。安全物态文化泛指工具、设备、耗材、器物、设施、环境以及科技等经过安全化的手段和结果。安全物态文化就物态类型可分为设备类、工器具与防护用品类、现场可视化类、宣传展示类和环境类。设备类包括视频监控系统、烟感探测器、氧气浓度报警器、自动化应急系统等安全技防设备设施等;工器具与防护用品类包括有安全防护、防错功能的先进实验作业工器具,以及医疗急救箱、紧急喷淋、个人防护用品(实验防护服、护目镜、不同质地的手套、口罩)等;现场可视化类包括按照相应法规、标准要求设置的安全警示标志,如“当心烫伤”“谨防触电”“注意辐射”等,还包括方便现场管理的目视化做法,利用形象直观、色彩适宜的视觉信息来进行现场管理,将现场的安全信息和管理要求直观地展示给师生,如,压力表表盘面上不同颜色区域表示不同压力状态,用形象化的颜色来区分各类介质流管道及标注流向等;宣传展示类,包括展示国家法律法规、学校规章制度、安全新闻信息等的海报、横幅、安全承诺牌、电子显示屏、宣传栏、黑板报等;环境类,包括整洁、明亮、舒适的实验场所。实验室安全物态文化可直观地体现出高校对实验室安全重视的程度和安全管理水平[12-15]。

学校非常重视实验室安全管理,每年投入不少经费用于实验室安全设备设施建设、维护,建设全覆盖的视频监控系统,危化品全生命周期管理系统等。利用每年举办的实验室文化月(周)、完善安全信息牌,发动广大学生参与安全标志标识信息牌的个性化设计,使安全物态文化进一步完善。

4 成效与展望

学校自2018年启动实验室安全文化系统建设,每年开展一届由各学院轮流承办以“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”为主题的“实验室安全文化周”和“实验室安全文化月”,在老师指导下,学院研究生会联合校学生会、校研究生会,发动广大学生精心策划既突出主题,又喜闻乐见的活动项目。开展包括实验室安全典型事故图文展、实验室安全事故应急处置预案汇编、实验室安全应急演练、实验室安全隐患随手拍、实验室安全隐患自查自纠、实验室安全专家讲坛、实验室安全管理人员培训、特种设备上岗证培训、实验室安全准入资格培训在内的教育、培训活动外,还发动广大师生参与实验室安全标语大赛、实验室安全电子海报设计赛、实验室安全标识个性化设计赛、实验室安全摄影赛、实验室安全短视频创作赛、实验室安全演讲比赛、实验室安全知识竞答等活动。活动开展4年来越来越为大家所认可,广大师生从被动要求到主动参与,取得了明显的效果。仅2021年由海洋生态与环境学院承办的第四届实验室安全文化周参与学生就达5 000多人次,超出了预期,开创了实验室安全文化新载体。

开展实验室安全文化建设是为了让广大师生养成好的习惯,提升其安全素质。积极健康的安全文化氛围对预防和减少事故发生有着无法比拟的作用。学校秉持“以人为本、关爱生命、珍视健康”的安全理念,重视实验室安全文化建设,加强对在校学生的综合素质培养,潜移默化地将安全文化理念植入每个学生脑海,塑造出将成为社会中坚力量的安全、环保意识强的毕业生,为国家安全建设作出应有的贡献。诚然,实验室安全文化建设是一项周密、长期的工作,学校应结合自身的特色将安全文化建设进行系统规划,按需投入必要的经费,重视安全管理文化建设,层层落实责任,理顺实验室安全管理体系;逐步将新形势多元物态影响下的实验室安全观念文化铸形,规范安全行为文化。探索出适合自身实际情况的实验室安全文化建设模式,逐步实现实验室的本质安全[16-17]。