小金县昌家岩崩塌地质灾害及治理措施

2022-01-05袁艳黄建国徐世光

袁艳,黄建国,徐世光

(1.昆明理工大学国土资源工程学院,昆明 650093;2.云南地矿工程勘察集团公司,昆明 650041)

1 引言

崩塌落石是指斜坡上岩块在重力或其他外力作用下脱离母岩而发生倾倒、坠落等运动方式,它具有隐蔽性、突发性和危害大[1]等特点,是山区常见的地质灾害。随着城镇化迅速发展,同时对土地的建设需求也相应增长。但由于建设工程缺乏科学合理的指导,开挖边坡、切坡出现了很多问题,边坡的变形破坏引起崩塌、滑坡等地质灾害,造成了一定程度上的生命财产损失。汪晓锋、刘传正等[2-3]对典型的崩塌落石的成因、形成机理和崩塌的破坏模式进行了研究。

崩塌的规模大小不一,大部分为单一岩块的崩落,体积小于1 m3。近年崩塌发生的频率有增多趋势,主要以滑移式为主。在开展应急勘查的基础上,借助赤平投影分析了危岩体节理裂隙的组合特征,对危岩体的特征进行调查,进行稳定性分析评价,并提出对应的治理措施,对崩塌地质灾害的防治提供了现实依据[3-5]。

2 工程地质条件

2.1 地形地貌

小金县位于高原西部地区。地势东高西低,河流切割较深。山脉主要呈南北、北东走向,东部四姑娘山主峰达6 250 m,为全境之巅,最低点在潘安乡门子沟,海拔1 750 m,绝对高差4 500 m。

工作区属于高山地貌与河谷地貌交界部位(图1),坡脚为小金川河的高阶地河谷地貌,海拔一般在 2 440~2 475 m之间,相对高差在35 m左右,地形坡度在10°~30°。植被覆盖较小,多为耕地和民房,小金川河河谷较为平坦开阔,主要由河流一~三级阶地组成。崩塌变形区处于工作区山体陡坡处,与威胁对象之间的高差在150~270 m左右,坡度上段坡度在40°~65°,陡坡下部斜坡坡度相对较缓,坡度在20°~30°。工作区地形地貌如图1所示。

图1 工作区地形地貌图

2.2 地层岩性

工作区内岩组可划分为沉积岩类、松散土类两大类。工作区岩性分类见表1所示。

表1 工作区岩性分类表

(1) 土体工程地质特征

区内土体分布于斜坡体表层,第四系全新统崩积物堆积于斜坡坡脚,为碎块石,碎石含量50%~60%,其厚度分布不均。该岩组承载力变化大,当局部松散堆积体较厚时,易出现滑坡或崩塌等。

(2) 岩体工程地质特征

该地区的岩性主要是砂岩。矿物成分以长石为主,其次是石英,还含有少量钾长石和部分黑云母,主要出露于崩塌所在斜坡,中等至强烈的风化作用,岩体节理裂隙发育并无序分布,在降雨、地震等外力作用下,有发生崩塌的可能。

2.3 地质构造及地震

(1) 地质构造

境内地质构造以褶皱为主,褶皱由一系列面向南的排列紧密的线性褶皱组成,形成了一条由东向西或西北延伸的结构带,断裂构造少,规模小,地层主要为泥盆系危关群-三迭系西康群,两翼均伴有花岗岩侵入。

(2) 地震

小金县属于“5.12”大地震中的重灾区,由于地震引起县境内崩塌、崩塌堆积体等地质灾害。由于地震及引起的次生灾害,小金县森林、经济作物、耕地大量受损,且造成了人员伤亡事件。

2.4 水文地质条件

区内水文地质条件简单,地下水类型为松散岩类孔隙潜水及基岩裂隙水。松散岩类孔隙潜水主要赋存于区内第四纪全新世冲积沉积物中,丰水期间埋深在3~5 m之间,枯水季节埋深在3~7 m之间。山坡上以散流形式排泄,然后以地下径流或小河的形式排放到平坦地面的基岩孔洞和裂缝中。基岩裂隙水和碎屑岩裂隙水在区内大面积分布,单井涌水量达到100 m3/d左右,含水层岩性为板岩、砂岩等,但水量匮乏。

3 地质灾害特征及稳定性分析

3.1 危岩体特征

昌家岩崩塌位于三关桥村靠山侧,灾害体分布于斜坡上2 380~2 580 m高程段,相对高差大,山坡坡度一般大于35°,部分地段大于60°,甚至陡立形成多级陡崖,具较陡的临空面,这为危岩体的变形破坏提供了有利的地形和空间条件。根据陡壁岩体的位置、危岩发育情况、崩塌方向、稳定性及危害性的不同,划分为3处危岩带、1处危石WS1和1处崩塌堆积体。威胁人数较多,需给予重视,及时治理,预防造成重大伤亡。

各危岩体特征如表2所示。

表2 危岩体特征

利用赤平投影图分析可知,危岩体稳定性较差。

由于Ws1为孤石,故1#、2#、3#危岩体,潜在的危岩体主要分布在1#、2#危岩体后侧塌陷凹腔的独立岩块(崩塌体分布如图2所示)。危岩带岩体节理裂隙发育密度较大,裂隙间相互切割,危岩带表面形成较多悬而未掉的松动的碎裂危岩块体,加之在地震、降雨等作用下,危岩带裂隙卸荷张开更加明显,危岩体更加松动,随着裂隙进一步发展,1#、2#危岩体将最终失稳崩落。

图2 地质灾害分布图

因此对1#、2#危岩体和孤石Ws1采取工程冶理措施势在必行。

3.2 稳定性分析

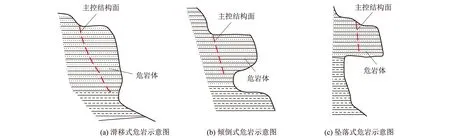

根据危岩结构和形态特征,结合崩塌危岩分布区分析结果可知,本区危岩破坏模式以滑移式为主,部分为坠落式(图3)。

图3 滑坡破坏模式示意图

各危岩体典型剖面如下图4所示。

J3zh.三叠系上统侏倭组;Q4col.第四系崩积物;Q4edl.第四系残坡积物;Q4al+pl.第四系冲洪积物;1.钻孔编号及深度;2.探槽及编号;3.砂岩;4.碎块石土;5.亚粘土夹碎石;6.漂卵石层;7.地层分界;8.地层产状图4 小金县昌家岩崩塌勘察剖面图

滑移式危岩体计算(计算示意图如图5所示):

图5 滑移式危岩计算示意图

对于后缘无陡倾裂隙的危岩体,其计算公式为:

后缘有陡倾裂隙、滑面缓倾时,按下式计算:

式中,F为危岩稳定系数;W为危岩体自重(kN/m);c为裂隙面等效黏聚力(kPa);φ为裂隙面等效内摩擦角(°);L为滑动面(危岩下部断续贯通段)长度(m);V为滑面水压力(kN/m),V=1/2γwLhw;h为后缘裂隙深度(m);hw为后缘裂隙充水高度(m);Q为单位长危岩块体承受的水平地震力 (kN/m),Q=ζeW,ζe为地震水平系数;θ为滑动面倾角(°)。

3.3 参数计算

3.3.1 危岩体稳定性计算参数

根据岩石物理力学试验成果及野外调查的裂隙产状,综合分析确定砂岩岩体稳定性计算参数。危岩体稳定性计算参数见表3所示。

表3 危岩体稳定性计算参数一览表

(1) 容重

以岩石物理力学性质试验报告为依据来选取相关的岩体参数,天然容重通过室内试验成果资料确定,饱和容重以地方经验确定。岩体容重:天然23.8 kN/m;饱和24.2 kN/m。

(2) 地震参数

研究区基本烈度为Ⅶ度,地震加速度为0.10 g,设计地震分组为第三组。

(3) 抗剪强度

结构面抗剪强度指标根据本次勘查,野外工作时对危岩体裂隙情况调查,结合现场原位试验,按《建筑边坡工程技术规范》(GB50/330-2002)查表确定。

(4) 危岩稳定性评价标准

根据《滑坡防治工程勘查规范》[6](DZ/T0218-2006),防治工程等级为二级,滑移式危岩稳定安全系数取值为1.3,可建立如表4评价标准。

表4 危岩稳定性评价标准

(5) 计算工况

根据工作区具体情况,为全面分析土质斜坡所处的各种工况下的稳定状态(表5)。工况Ⅰ:自重;工况Ⅱ:自重+暴雨或连续降雨;工况Ⅲ:自重+地震(校核)。(注:裂隙充水高度:在天然工况时,根据裂隙发育情况,按裂隙深度的1/3取值;暴雨工况时,则主要根据当地暴雨及雪融水作用综合考虑,按裂隙深度的2/3取值。)

从表5可知,我们发现大部分危岩体在天然状态下处于基本稳定-欠稳定状态,在暴雨或地震工况下,多处于基本稳定-不稳定状态,在3个危岩带内发育有多个危岩破碎带,本次特别罗列了危岩破碎带中发育特征比较典型、有一定代表意义的共计15个危岩体,危岩带内岩体节理裂隙发育,相互切割,将岩体分割成杂乱不一的危岩块体,主要根据现场调查结合赤平投影分析其稳定性,由于破碎岩体不时发生崩落掉块,在天然状态下处于基本稳定到欠稳定状态;在暴雨状态、地震作用下均处于基本稳定-不稳定状态。

表5 危岩体稳定性系数及稳定性评价

3.3.2 崩塌体稳定性参数计算

崩塌体也按照3种工况计算,选取5-5′剖面进行传递系数法计算。崩塌堆积体抗剪强度确定采用和经验类比综合取值。即崩塌堆积体天然抗剪强度c=5.5 kPa,φ=35°;饱和抗剪强度为c=4.8 kPa,φ=32°。崩塌堆积体抗剪强度确定采用和经验类比综合取值,如下表6所示。

表6 崩积体物理力学参数

斜坡稳定性评价标准如表7所示。

表7 斜坡稳定性评价标准

在工况III条件下,按1.05进行反算,对5-5′剖面进行稳定性计算,按评价标准划分其稳定性结果见表8。

表8 各斜坡区土体稳定性计算成果表

通过上面的分析所有计算剖面在各种工况下均处于稳定状态。目前,该崩积体的变形主要出现在前缘的少量垮塌,计算结果与实际调查情况相吻合。

4 崩塌体治理措施

该崩塌地质灾害以单体崩塌、落石为主,破坏的模式为滑移式。受坡体结构、节理裂隙、降雨、植被和人类工程活动等因素影响,它具有隐蔽性和危害性大等特点。根据崩塌(危岩)体的变形破坏特征,拟采用以下工程措施进行治理。

4.1 桩板拦石墙

桩板墙设置在危岩带崩塌堆积体前缘,桩板墙所受冲击力按堆积在栈道侧最远处的落石计算,计算出的落石冲击力,冲击力按后部缓冲层折减后作为设计荷载,缓冲层的重度取19.0 kN/m3,内摩擦角取35°,在按此荷载进行抗滑桩的设计。

在坡脚堆积体前缘设桩板拦石墙,崩塌落石进行防护,防护总长度约265 m(图6),由于斜坡上面积较大,为了预留排水通道和人行上山通道,将抗滑桩根据地形及冲击能量的不同分为3段,抗滑桩共55根,其中A型桩20根(按105 kN的设计荷载进行设计),B型桩16根(按82 kN的设计荷载进行设计),C型桩19根(按178.75 kN的设计荷载进行设计)。桩板后设碎石土缓冲层。

4.2 主动防护网

由于1#、2#危岩带岩体稳定性相对较差,且结构较破碎,节理裂隙分布较多,采用GPS2型主动网+锚杆防治。危岩带节理裂隙发育区采用主动网+锚杆进行支护。主动网采用GPS2型主动网,主要对斜坡中上部进行防护,因坡面较多较大凹凸不平处,应使主动网紧贴坡面,在大块危岩体四周和坡面较大凹凸处、以及其他必要处增设3 m长的加强锚杆,见图6(a)。

图6 治理措施示意图

4.3 浆砌石嵌补和危石清除

部分危岩体底部存在凹腔,本次采用浆砌石进行嵌补,浆砌块石所用石料强度应达到MU30以上,砌筑砂浆强度为M10。且由于针对坡面上存在的方量较大的孤石块体,需进行人工解小后清除,见图6(b)。

4.4 排水沟设计

桩板墙后设置排水沟,采用梯形断面型式,靠山侧边墙为1∶0.25的斜面,背山侧直立,排水沟总长268 m,分3段,其中P01~P08段长97.8 m,P09~P13段长77.2 m,P14~P18段长93.0 m,排水沟底宽0.4 m,深0.4 m,边墙和底板均厚0.2 m,采用C15混凝土结构。

5 结语

崩塌灾害主要分布于道路两侧斜坡中上部。根据陡壁岩体的位置、危岩发育情况、崩塌方向、稳定性及危害性的不同,划分为3处危岩带、1处危石WS1和1处崩塌堆积体。道路南侧、西侧及北西侧各1处。主要针对滑移式崩塌(WY1-1、WY1-2、WY1-4、WY2-1、WY3-2)等5处提出治理措施,且对崩塌体进行了基于赤平面投影的定性和不同工况下的定量分析,3个崩塌危岩体均会出现不稳定状态,根据崩塌区的变形特征及危害性,结合各项防护工程措施的适用条件,以及与美兴镇景观的协调性,得出危岩体采用主动防护网、锚杆、嵌补、清除危岩体的综合治理措施再加上后期监测更为合适。这些结果对于附近区域内的崩塌稳定性分析与治理具有一定价值的资料参考。