云南新平磨盘山国家森林公园生物多样性保护现状及对策

2022-01-05杨建光

杨建光

(新平县林业和草原局,云南 新平 653499)

1 基本概况

云南新平磨盘山国家森林公园(以下简称公园)地处云贵高原、横断山地和青藏高原南缘的地理结合部,位于滇中玉溪市新平县东南部,距县城19 km,距玉溪市113 km,距省会昆明195 km。地跨新平县桂山街道办事处、平甸乡、扬武镇和古城街道办事处,地理位置为北纬23°54′6″~24°2′29″,东经 101°55′14″~102°3′54″,最高点敌军山,海拔2 614 m,最低点位于黑白租河与保护区边界交汇处,海拔1 351 m,相对高度1 263 m。磨盘山属云岭南延支脉,第四纪喜马拉雅造山运动期间,由于地面抬升,河流下切,高差增大,而形成今天深度切刈的山地地貌。公园内由许多山峰和支脉构成窄长的中山山地,西北高而东南低,其山体形如磨盘,构成了山、水、林、云、泉、瀑、高山草甸为一体的生态自然景观,地形地貌独特。

公园地处低纬度高原,是云南亚热带北部与亚热带南部的气候过渡地区,又有着典型的山地气候特点,海拔高差大,气候垂直变化明显,由山底沟谷的南亚热带气候向山顶的北亚热带气候过渡,山顶中段的高山草甸,则属中亚热带气候。年平均气温15 ℃,年平均雨量为1 050 mm。极端最高气温33.0 ℃,极端最低气温-2.2 ℃。具有冬暖夏凉,冬春干旱,夏季多雨,雨热同季,形成本区干、湿季分明的气候特征。土壤以第三纪古红土发育的山地红壤和玄武岩红壤为主,高海拔地区有黄棕壤分布。

1992年9月,经原国家林业部批准设立“云南新平磨盘山国家森林公园”,公园南北长15.7 km,东西宽14.6 km,占地面积7 232 hm2。

2 生物多样性现状

“生物多样性”是生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和,包括生态系统、物种和基因三个层次。本次从物种角度对森林公园的物种多样性的保护进行分析。

2.1 植物资源分布现状

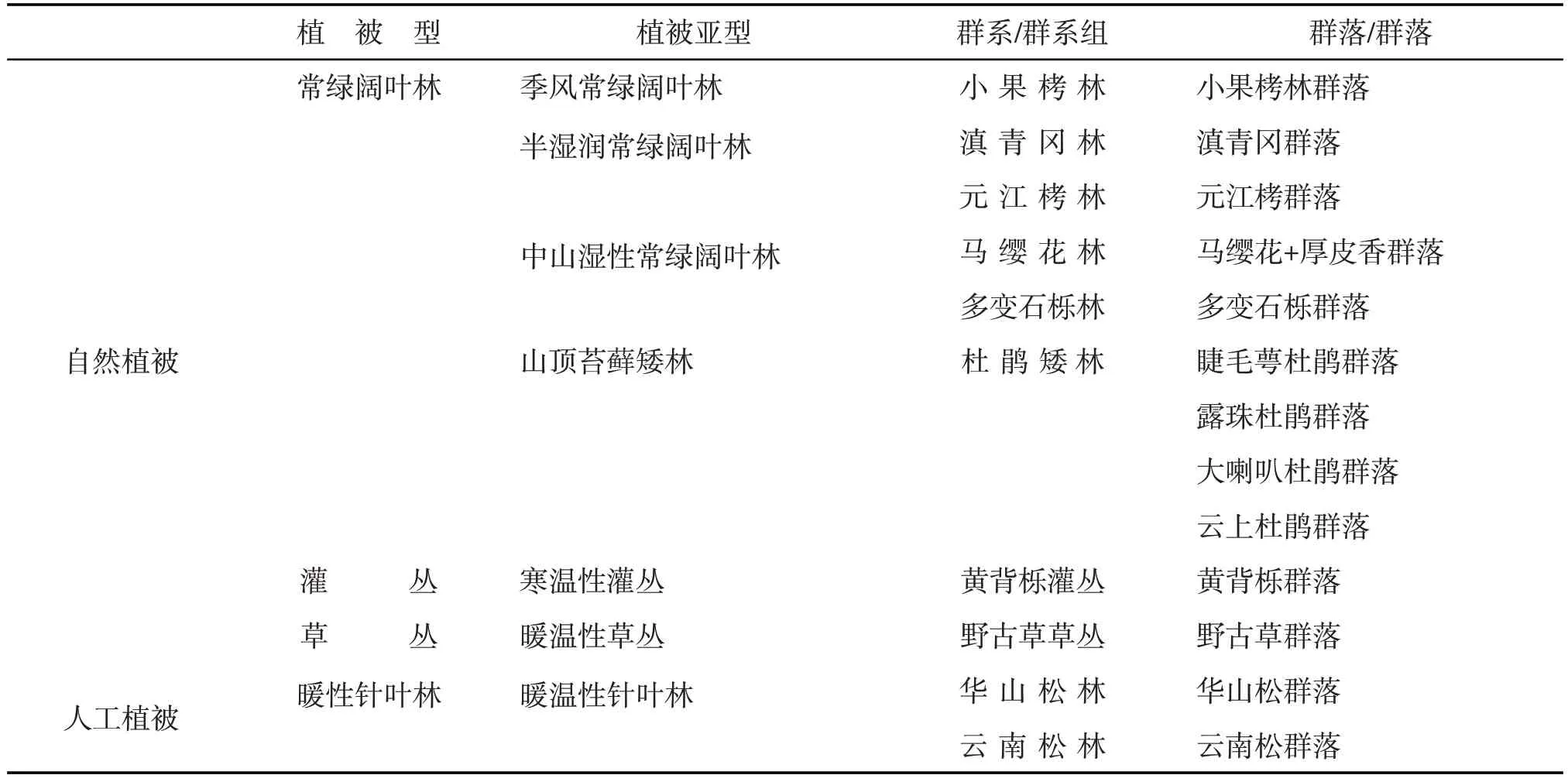

公园内的植物区系属东亚与南亚、喜马拉雅和印缅区系的汇合处,不少植物南来北至,东进西入,经过长期的生态适应和生态进化过程,形成以本地物种为主体的森林植物群落。多样化的气候、地形和土壤条件,形成了多样化森林类型。实属罕见的半山湿性常绿阔叶的原始森林为中外学者所注目,被专家们誉为镶嵌在植物王国皇冠上的一块“绿宝石”。公园植被类型多样,划分为4个植被型7个植被类型。公园内植被类型多样性分布见表1。

表1 植被类型组成表

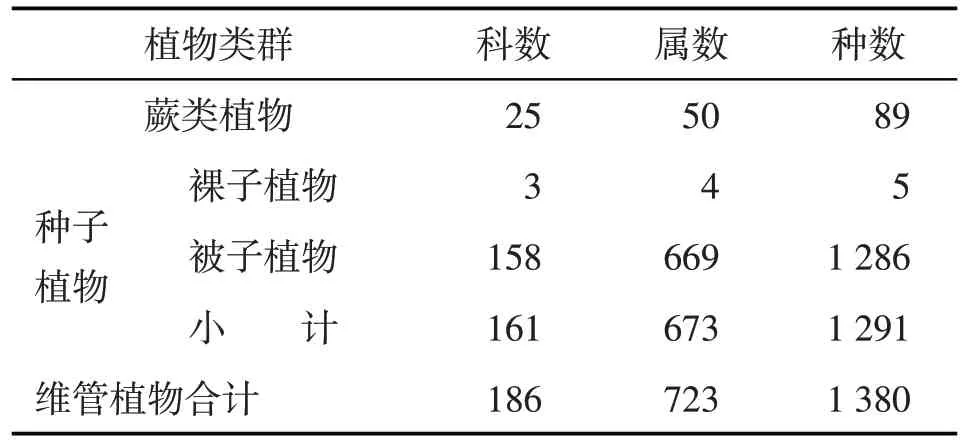

公园内共有维管束植物186 科723 属1 380 种,其中蕨类植物25科50属89种,种子植物161科673属1 291种,植物种类数量统计见表2。

表2 植物种类组成表

公园内有中国特有物种238 种,占总物种数的17.25%,其中云南特有物种75种。

公园内共记录有各类珍稀濒危保护植物30种,其中国家Ⅰ级重点保护野生植物有长蕊木兰(Alci⁃mandracathcardiiDandy)和篦齿苏铁(CycaspectinataGriff.);国家II级重点保护野生植物有水青树(Tetra⁃centronsinenseOliv.)、千果榄仁(Terminalia myriocar⁃paVaniotHuerck et Muell.-Arg.)和红椿(Toonacili⁃ataRoem.);省级保护植物8种。

2.2 动物资源分布现状

公园森林繁茂、植物种类繁多、林分类型多样、生态结构复杂,食源丰富、水源充足、人迹罕至、环境宁静,为野生动物提供了栖居、觅食和繁衍的良好生态环境。其优越的地理位置和地形地势迎来“远方访客”,幽静的森林环境,使它们流连忘返而定居繁殖。公园不仅是野生动物的天然“王国”,也是一些候鸟类群迁徙的必经之地。据不完全统计,公园内有禽鸟兽类近百种,其中有记录的珍稀濒危保护哺乳动物11种(见表3)、珍稀濒危保护鸟类21种(见表4),还分布有大量两栖和爬行类物种(见表5)。

表3 哺乳类保护物种分布表

表4 鸟类保护物种分布表

表5 主要两栖及爬行类物种分布表

3 生物多样性保护存在的问题

3.1 人为活动频繁,影响动植物生存环境

一些地方政府及群众对生物多样性保护没有认识到位,不知不觉中对生物多样性造成很大的伤害。如大树进城,就地取材,大量采挖大树,导致公园周边原有自然植物群落和生态群落破坏严重,使公园周边生态环境生物多样性保护受到威胁。

人们对大自然无序的活动极大地危害着生物多样性。如违法者对野生动物滥捕乱猎,对珍贵保护植物树种兼有药用植物进行大量采挖破坏,使其存有量急速减少。

自批准为国家森林公园后,公园已成为城市周边重要的旅游地,随着人们对生态旅游的需求发展,相关旅游设施和基础设施建设和开发,对公园的保护和管理形成较大压力。由于人为活动和周边环境等综合影响,在维持自然保护区生态系统的稳定性以及野生动植物生境的安全性上,公园内动植物面临“孤岛效应”威胁。

3.2 管理不到位,规划不科学

森林资源保护和管理不到位。公园开展旅游规划时未能对珍贵保护野生动植物管控提出有效的保护和管理措施,管理人员对珍贵保护野生动植物保护的针对性不强,未能做到挂牌保护。

生物多样性保护未能做到分区施策。到目前为止,公园除有明确的边界和明晰的土地权属外,未明确公园各功能区界线和范围;其功能区划和总体布局有待在综合考察的基础上,按照国家森林公园建设的规范和要求进行合理规划。

基础设施薄弱。基础设施主要围绕森林公园的管理和服务设施、景区景点建设,公园边界界桩、功能区界桩、各类标示牌、监控设施、管护点、巡护线路等建设不到位,有待通过公园总体规划加以建设和完善。

3.3 经费投入不足,人员编制缺乏

目前,财政经费仅仅维持管理机构的正常运转,需要将公园生物多样性保护科研经费纳入财政预算,建立健全科研和监测机构,以保证公园的生物多样性保护可持续发展。

公园管理机构现有人员编制6 人,不能满足保护管理的需要。在公园管理机构和人员编制上需要按职能职责规范管理和合理配置管理人员。

4 生物多样性保护对策

4.1 加强森林公园总体规划编制

按照《国家级森林公园管理办法》要求,合理编制森林公园总体规划。森林公园建设要依据法律法规和总体规划严格有序开展建设,正确处理好保护与开发的关系,严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性及完整性的干扰,严禁不符合主体功能定位的各类开发行为。

4.2 加强生物多样性保护能力建设,健全生态补偿机制

加强生物多样性保护机构的能力建设,配备必备的仪器和设备。扩大生物多样性保护工程规模,形成有效的生态保护网络,实现生物多样性保护目标。建立生物多样性保护基地,建立和完善生物多样性保护数据库,实现生物多样性可持续发展。健全生态补偿制度,制定生物多样性优先区生态补偿办法,完善重点生态功能区一般性转移支付政策,合理补偿居民因保护生物多样性受到的经济损失。

4.3 加强科学研究

一是加快建立生物多样性调查观测体系,开展生物多样性综合调查,摸清家底,评估保护状况,开展重要生态系统和生物类群的常态化观测。二是加强迁地保护能力建设,加强濒危植物抢救保护园建设,开展濒危种、特有种和重要生物遗传资源的收储。三是与科研院校开展生物多样性保护项目合作,促进生物多样性保护工作开展,弥补当前因公园管理机构科研人员匮乏而无法有效开展生物多样性保护这一短板。

4.4 加强宣传、教育和培训力度

充分利用“5·22国际生物多样性日”、“6·5世界环境日”等重要纪念日,组织系列宣传活动,以报纸、电视、网络等多种媒体手段向公众宣传生物多样性知识,提高公众保护意识,创造全民参与生物多样性保护的良好氛围,以提高大家自觉保护生物多样性的意识,形成全社会共同支持和参与生物多样性保护的局面。

加强机构人员队伍建设,加强对专业人员的培训,熟悉掌握相关法律法规及专业知识,提高专业人员的业务水平。

4.5 加强监管

严厉打击各种非法猎捕、出售、收购、经营野生动物的违法犯罪行为,开展专项打击行动,进行专项治理,坚决杜绝猎杀野生动物的违法现象。建立健全野生动物保护管理的长效机制,落实管理责任。

4.6 做好野生动物疫病监测防控

首先要加强与县联防联控机制成员单位联络,履行好工作职责,强化日常监测,严格执行月报、日报和应急报告制度,做到信息传递畅通、应急处置高效;其次要落实野生动物疫源病监测防控工作,推进疫病疫源预警;另外要强化对野生动物疫源疫病监测防控人员的技术培训。