白洋淀,那些闪亮的记忆

2022-01-05摄影并文

摄影并文/张 凡

岁月如江河,奔流不息。

岁月流金,总会留下珍贵的印迹。

三十多年间在白洋淀的一次次行走,

至今仍经常萦绕在我脑海里的,

是那些金子一样有颜色有温度的记忆。

采蒲台的烈士祠

采蒲台是白洋淀的一个水村。水村最大的街道叫大前街,大前街的尽头,是烈士祠。

1988年的夏天,我们来到烈士祠。

那时,烈士祠兼作着全村的“配电站”和“磨面房”。在磨面机的轰隆轰隆的转动中,在墙上挂着的电表盘的下面,我们看到了摆放着的十几名烈士的牌位。牌位是那样质朴,排列得也有些随意,这个场面,对我们这些城里来的青年无疑是个震撼。

是的,这是革命老区,那些牺牲了的烈士们的在天之灵,并没有离开他们的亲人们远去。乡亲们以这样的方式怀念他们,告慰他们。日复一日,年复一年,从抗战胜利到全国解放,从抗美援朝到改革开放,几十年过去了,经过了岁月的风风雨雨,逝者依然如生,他们还在乡亲们的身边!这就是白洋淀!

2018年的8月,30年后又见到了采蒲台的烈士祠。

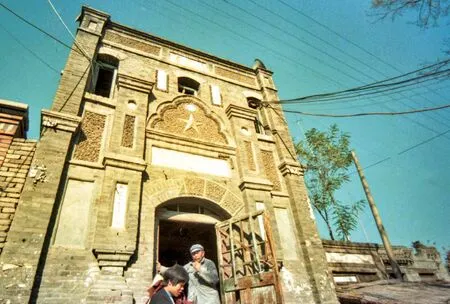

采蒲台的大前街上有一座烈士祠 摄于1988年

这些带有年代感的烈士牌位,为人们留下了对于战争的记忆。 摄于1988年

村外有一座新建起的烈士纪念碑 摄于2018年

采蒲台的大前街,还是人来人往。不同的是,烈士祠的墙上多了一块“永垂不朽”的喷绘牌匾,室内没有了磨面机的轰隆声,也不再是全村的配电房。因为扩建村中街面,门前的台阶没有了,烈士祠上了锁,我借助木凳,隔着窗户向里看,什么都没有见到。据说年久失修,烈士祠成了危楼。

在村外,新建起一座烈士纪念碑。

我想:烈士祠在采蒲台村民心中有着固有的位置。采蒲台的烈士祠,是采蒲台村的地标,更是村民们心灵的坐标。

采蒲台不能没有烈士祠。

曹真大娘

曹真大娘 摄于1988年

曹真大娘是孙犁在白洋淀作品集《琴和箫》里提到的人物。

关于她的身世,书中说:“抗日时,她是一位十八九岁的姑娘,在芦苇荡中的救护船上,她多次用嘴哺养那些伤员。”

“她在二十岁时,和一个区干部订婚,家里常常掩护抗日人员。就在这年冬天,敌人抓住了她的丈夫,在冰封的白洋淀上,砍去了他的头颅。她,哭喊着跑去,收回丈夫的尸首掩埋了。她还是做抗日工作。”

“全国胜利以后,她进入中年,才和这村的一个人结了婚。”文革中,由于派性严重,“村里有二十六名老党员,被开除党籍,包括她在内。现在,她最关心的,是什么时候才能解决她们的组织问题。”

正是由于文化大革命中的这次访问,孙犁看到“她的脸上,有很深的皱纹,她的心灵之上,有很重的创伤”,孙犁说:“假如我把这些感受写成小说,那将是另一种面貌,另一种风格。我不愿意改变我原来的风格,因此,我暂时决定不写小说”。

1988年我们到郭里口的时候,距离孙犁访问她已过了十六个年头。正是全国改革开放的初期,人民热火朝天,那个曾令孙犁生出许多伤感,并做出“暂不写小说”决定的“曹真同志”,已经成了60岁的老大娘了。

我们在村民引导下来到她的小院,推开屋门,见到她和另外几位老人正在高兴地打漆牌(当地流行的一种纸牌)。

曹真大娘告诉我们,她的组织关系早已恢复,抚恤金也提高了三倍多,生活也不成问题。谈话中,她拿出一张泛黄的老照片,上面是郭里口全村妇救会员的合影,中间坐的正是她,一个英俊强干的农村女干部形象。听说要给她照相,老人特意梳了头,换了干净衣服,她推开竹帘,迎着阳光,迈出门槛的那一刻,留下了后来显出弥足珍贵的一张留影。

2018年,30年后我再到郭里口。她唯一的女儿告诉我,老人已于几年前去世,生前没有留下任何遗物,当然也包括那张她与妇救会员们的合影。

在白洋淀,这些从抗日战争,到解放战争,到建国,到文革,到改革开放的亲历者见证者,他们既是白洋淀人民的代表,又像白洋淀里的芦苇一样普通。他们为民族的解放复兴奋斗过,经历过千难万险,但他们心怀坦荡,从未以此邀功,索求过什么。他们的理想,青春和热血,已经融入在历史的长河和白洋淀的土地之中,正是许许多多白洋淀的普通人,构成了一组英雄的群雕,深深铭刻进人们心里。

生活中的曹真大娘(左三) 摄于1988年

葛尧老师

1988年夏,郭里口村乘摆渡放学的孩子们。

这些孩子中的一个后来大学毕业成了北京某出版社的编辑。虽没谋面,但是微信里有联系。她对我说:“郭里口有很多抗日英雄”,还说“郭里口人永远不能忘的是葛老师,他是郭里口学校的第一位老师,延安抗大来的,在郭里口创办学校。我上学时每堂课都是他打钟。现在郭里口小学里有为他立的碑。”

这几句朴实又简单的介绍打动了我。我来到新建的郭里口小学新校区,瞻仰到了校园进门处的那块墓碑。这是1995年,葛老师去世后的第三年,新校区竣工时,老乡们自愿集资立的。

葛老师是一个什么样的人,能享受到这种崇高的待遇?

老乡们告诉我,他本是安徽萧县人,原名孙大虎,后改名葛尧。他是老革命,1938年西渡黄河,奔赴延安,先后在抗大、鲁艺学习,受过毛主席接见,毕业后到晋察冀军区政治部任文学教员、编辑。他还是一名作家,他创作的歌曲编入了《抗日战争歌曲选》,他创作的剧本曾由田华饰演。他有一个宏大的长篇小说创作计划,想在冀中住上10年,写一部《亲爱的土地》,然后到新四军曾经战斗过的大江南北住上10年,写一部《勇敢的人》,最后重返延安,写一部《一切发源于此》。

郭里口渡口的孩子们 摄于1988年

郭里口小学的孩子们 摄于2018年

郭里口的乡亲们为葛尧竖立的石碑

农民化的葛尧

葛尧创办的郭里口第一所小学

葛尧和他的战友、同事们:右三为葛尧,右二为作曲家唐珂,左一为电影导演李书田。

可是1945年,当他来到了饱受战争磨难的郭里口村体验生活的时候,看到这个几百户的村庄世世代代竟没有一所学校的时候,他改变了自己的人生计划。他要办学了。

听上些年纪的郭里口人说,1945年,全村的房子由于日本鬼子的“三光”政策,都被烧毁,全村没有一间像样的房子,人们用芦苇搭棚度日。葛尧请示上级,利用村里的破旧的奶奶庙(曾是乾隆皇帝的行宫),修修改改,创办了郭里口有史以来第一所学校。

从此他一干就是46年。几十年里,他像牛一样地耕耘,坚守着他的阵地。他曾经被评为河北省特级教师。他为郭里口培养了几代人才,用知识改变了别人的命运,却不曾想通过关系和走动改变自己的命运。这些年里,有一些老战友、老同事成为了著名作家、作曲家、高级领导干部。当老战友著名作家孙犁看望他时,见他吃的饭是一碗青菜汤泡一块玉米面饼子;当老战友著名作曲家唐珂来看望他时,见他上课还兼校工打上课钟,心里都无限感慨。而葛尧似乎也看出了战友们为他不平静的心,轻松乐观地说:“这么多年都过来了,我的生活已经农民化了。”

如今的郭里口小学

曾经立志要写战争三部曲的葛尧没有想到自己竟在这里扎根了一辈子

“农民化”的葛尧,得到了农民的认可。

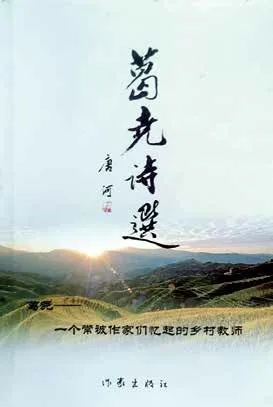

1992年他去世时,郭里口全村人为之悲痛,给他送葬,开追悼会,捐资立碑。在他故去十几年以后,他的学生们自发地将他的诗稿整理成集,在作家出版社、安新县委宣传部、安新县文教局和全校师生的努力下,《葛尧诗集》——这个常被作家们忆起的乡村教师的专著问世。他的诗篇“楚楚芙蓉面,亭亭翡翠衣。盛开荷花淀,香送十里堤。”经过战友作曲家唐珂谱曲,在郭里口传唱。

关于葛尧老师的几乎全部情况,我都是在后来的走访中得知的。我走访过他的学生,北京钢铁学院退休教授张国强,老人家提起葛尧,还是眼含泪花。我走访过现任的郭里口小学校长邓秋耕,他带我来到已故老校长李静海的家里,在一个有些破旧的书架上,葛尧的遗物,也包括老校长的遗物,静静地保存在那里——笔记、书信、相册、诗集……

孙犁说“他不是我们这个时代的隐士,他是一名名副其实的战士。他的行为,是符合他参加革命时的初衷的。白洋淀的那个小村庄,不会忘记他,即使他日后长眠在那里,白洋淀的烟水,也会永远笼罩他的坟墓”。

是啊,人们没有忘记他,人们还在沿着他的足迹前行。如今郭里口学校25名教师,有23名是他的学生。接触这些葛尧的后来人,我突然感觉在他们中间,似乎已经形成了一种传承,一种定式,一种统一的办事做人的“葛尧”风格。他们个个清风峻骨,不慕虚名而勤勤恳恳,他们个个热情洋溢,为他人,为事业真诚实干而倾心尽力。就好像葛尧还在他们中间。一种品格,一种精神就这样接力般一代又一代在他们中间传递和打造着。

这就是白洋淀。

黄秋华

黄秋华也是一名教师。

1985年,在白洋淀连续干涸的日子里,我们骑着自行车在从古州到鄚州的路上与他相遇。他学识渊博,如数家珍般向我们介绍附近村庄的历史。他告诉我们鄚州是个有着4000多年历史的文明古城,是西周的故都,医圣扁鹊的故乡;告诉我们古州村有更久远的历史,现在还有颛顼时所造的古城残垣,应该是中国现存最早的古城遗址;还告诉我们现在白洋淀干涸,古时代的大堤和古墓时有裸露,正是白洋淀考古研究征集文物的好时机。后来我们来到了他的家——千里堤旁的李广村。他从家中的木板床下,取出纸箱里包裹的东西让我们看。他对我们讲,哪个是新石器时期仰韶文化的石斧、蚌铲、鹿角器、彩陶片,哪个是战国的陶罐、商代的卜骨,哪个是东汉的文字砖、西汉的铜铃等等。我们眼花缭乱,目瞪口呆。

交谈中我们了解了他的身份和身世,他是任丘中学的一名教师,是一名“摘帽右派”。因这顶帽子,搞得妻离子散,过继了侄子跟他一起生活。他说,现在改革开放,百业待兴。白洋淀历史悠久,这方面他懂一些,责无旁贷。况且,这项工作上瘾,有成就感,人生一世,要对得起国家,对得起一方水土。他还说,将来他要把收藏捐给国家,教育后人。

黄秋华老师与作者 摄于1985年

黄秋华获得的部分证书

黄秋华的收藏

老人是2016年初去世的。弥留之际,他把侄子叫到跟前,安排了他的最后一笔捐赠。

现在,在任丘博物馆的展厅里,我们可以看到很多由他捐献的文物。其中馆内最大最重要的是他和他的学生们发现的鄚州古城排水系统的明代铁箅子和唐代金丝楠独木沉船。这些千古历史文明的佐证,将会向人们永久地讲述雄安这片土地的过往。

有时我想,他才是真正的“公知”,他才是属于公共的,属于人民的真正的知识分子。他也有自己的喜怒哀乐,自己的悲欢离合,但是他胸怀天下,最后带着对脚下一方水土的眷恋,两袖清风,含笑而去。也许,若干年后,没有人会知道他的壮举,没有人知道有过一位历经委屈和磨难的老人,曾经在白洋淀干涸的淀底匍匐前行,为后世留下了多少珍贵的文化遗产。但是这不重要了,重要的是他的生命已经融化在了他所经历的时代大潮里,他无愧于一个伟大时代,无愧于这里的人民。他普通,但他存在于伟大中间。他归属于白洋淀那一片阳光、蓝天、水土。

黄秋华带领学生们发现的古船陈列在任丘博物馆

白洋淀里嘎子多

嘎子是白洋淀标志性的人物,无时不在,影响了一代又一代白洋淀人。

《小兵张嘎》最早是我们崇敬的老作家徐光耀1958年创作,1961年出版的中篇小说。1963年由他编剧,崔嵬、欧阳红樱导演了电影《小兵张嘎》,一经放映,轰动全国。剧中的主人公张嘎子的形象从此深深扎根在几代中国人的心里。由于小兵张嘎的故事发生在白洋淀,白洋淀也成了全国人民神往的地方。嘎子成为白洋淀上空的一面旗帜。

分布在白洋淀岛屿上的纪念馆、民俗村是红色旅游、进行革命传统教育的打卡地。嘎子无处不在,嘎子是白洋淀文化格局中抢眼的景色,四季开花永不凋零。

甚至在石家庄也有一个小兵张嘎博物馆,那里展示着几十年来关于嘎子的大量海报、年画、连环画作品,从一个侧面告诉我们嘎子这一艺术形象得到了众多文学家、艺术家的同声歌唱,得到了人民群众广泛的呵护爱戴。

由于有着相同的红色情结,佟艳萍(前排左二)等保定红色文化发展促进会的成员和连环画《烽火雁翎队》作者张浩(前排左三)结下了深厚的友谊。

参加过抗美援朝战斗的老兵周世孝,与外孙摆棋对弈。 摄于2016年

96岁高龄的老雁翎队员卢常禄身上依然闪烁着嘎子的嘎气 摄于2021年

在白洋淀,我认识一位叫张浩的青年画家,他凭着一腔热情,2005年创作了《烽火雁翎队》连环画,正为不能出版发愁的时候,保定的一位叫佟希纯的老革命听到了消息,就对在古物市场卖“小人书”的女儿佟艳萍说:“你既是做小人书生意的,又爱好小人书,为什么不帮帮这孩子把书出了,这可是宣传咱保定红色传统的事儿啊。”佟艳萍听了老父亲的话,联系到张浩,说“你说没人帮你出小人书,今天我就帮你出小人书”。佟艳萍开始策划、组织同样爱好连环画的伙伴们筹措资金,联系专家、出版与发行销售部门,历时5年实现了这套连环画的出版发行。现在,张浩和佟艳萍都是保定红色文化发展促进会的成员,他们组织了新中国70年红色连环画博览会,组织了三届连环画艺术研讨会。这段民间资助出版连环画的美谈,说明了在白洋淀地区红色文化有多么广泛的群众基础。

在日常生活中,白洋淀人的心理活动上,也好似强烈而下意识地涌动着一种嘎子情结。也许这就是艺术作品的力量。有时会感到白洋淀的孩子们都冒着一股嘎气,这或许跟白洋淀的大人们都爱以嘎子为榜样教育培养自己的孩子有关。有时候,你甚至还会被白洋淀的老人们某一个普通的生活场景所触动,不自觉地联想到电影中的某一个场景,从而看到了他们身上的嘎子的身影。

2016年在圈头乡光淀村,我偶遇了一位抗美援朝老战士,他叫周世孝。谈话中得知他12岁当的兵。为了当兵,他跟在部队后面追了三天三夜,从内蒙古临河到五原走了一百多公里,最后被破格收编。他13岁时到的抗美援朝前线,在一次战斗中弹片打入了颅内。看他如今平静地与外孙子一起摆棋对弈时阵阵开朗的笑声,便不自觉想起那个战场上走出来的乐观开朗勇敢的嘎子。

2018年9月,在寨南村,我见到了一位正在登梯子上房的93岁老人,叹服、惊喜之余,便想起欢蹦乱跳,“三天不打,上房揭瓦”的淘气的嘎子。这个“淘气”的老人可不简单,他叫卢常禄,他是全国288名受邀参加2015大阅兵的抗战老兵中的一位。他1943年参加雁翎队,曾任冀中军区某部连长,是个有77年党龄的老革命。今年5月我再到他家,看着他掀开门帘热情地欢迎我们的样子,又不由想起那个打了胜仗的嘎子的笑脸。

作者张凡拜访小兵张嘎之父徐光耀 2021年摄

这种从老者们身上耳濡目染到的童心童趣,那种少年精神,那种不居功、不逐利,平静生活中所自然流露出来的初心、活力、理想、情怀,是让人心生敬仰和感动的。这是一种水晶般透明的嘎气、英气、正气、豪气。

今年春天,在雄县民俗学者宋忠臣、石家庄小兵张嘎博物馆殷杰的帮助下,我实现了对小兵张嘎之父徐光耀的拜访。

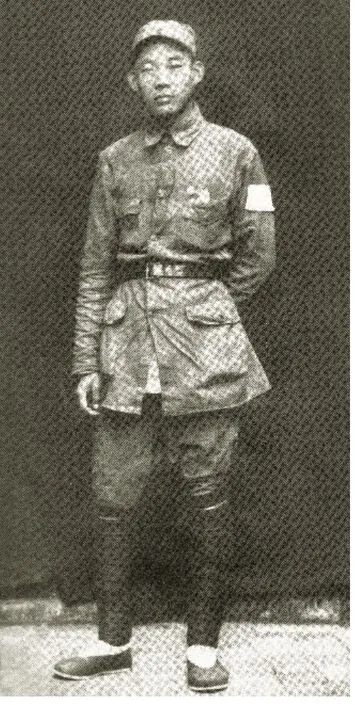

已经96岁高龄的徐光耀,也是13岁参加八路军,同年入党,如今党龄83年!他参加了抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,亲身经历了大小一百多次战斗,多次死里逃生。

拜访了徐光耀,才懂得小兵张嘎这一红色经典的诞生,绝不是作者通过采访几个战斗故事整理拼凑而成那么简单,只有亲身经历血雨腥风的战争年代,只有高于生活经历的更凝练更精粹更升华更充满理想和信念的艺术创造功力,才能够诞生小兵张嘎,这个人民欢迎和喜爱的经得起历史检验的典型形象。张嘎是艺术创造的产儿,但具有深厚的生活基础和广泛的现实依托,是与白洋淀人民同呼吸共命运中的一员。

着戎装的徐光耀

徐光耀题字:白洋淀,风光好,英雄多,到处都有嘎子哥。

徐光耀深爱着生他养他的白洋淀人民,深爱着和他一样出生入死的战友和兄弟,更深爱着怀念着为了今天的幸福生活献出了宝贵生命的先烈们,他说:张嘎子是没有具体原型的。凡是在白洋淀或敌后抗日根据地与日寇做过英勇奋战并有一定贡献的人,都可在张嘎身上找到自己的影子。

是的,白洋淀是革命老区,当年的雁翎队出没芦苇荡,与日寇周旋,由十几人发展到一百多人,创造出许多可歌可泣的事迹,是白洋淀地区军民抗战的优秀群体,嘎子的身上闪动着他们的影子。

徐光耀文学馆

我对雁翎队老英雄赵波一家三代人可以说有长达30多年的跟踪拍摄,见证了革命传统如何在三代人中间传承。

赵波,1939年参加雁翎队,1940年入党。他作战勇敢,机智灵活,参战七十余次,一次战斗中为掩护战友身中四发机枪子弹,曾任侦查员,后为雁翎队最后一任队长,1947年转入冀中军区38团,任连长。1943年被冀中九军分区授予“民兵战斗英雄”、1950年获“华北战役战斗英雄”光荣称号。1960年进京参加全国民兵大会,受到毛主席接见和军委奖励。1995年进京参加全国纪念抗日战争胜利50周年大会。生前多次被评为优秀共产党员、关心下一代优秀个人,始终保持了共产党员的本色。

1988年前后,赵波复员,住在家乡安新县赵庄子村。他说:我哪儿都不愿意去,就喜欢咱这儿白洋淀,这里有专打鬼子的雁翎队。隔壁就是学校,每天早晨只要看升国旗,听孩子们唱国歌,这一天的心情就舒畅多了。

赵波的女婿王木头,1997年卖掉正在经营的羽绒加工厂,自筹资金创办《小兵张嘎纪念馆》。赵波对他说:你宣传雁翎队可以,宣传小兵张嘎可以,但不可以说张嘎子就是我赵波。

24年过去了,王木头如今已经70多岁,还坚守在抗战宣讲台上。

雁翎队老队员赵波给同学们讲述雁翎队的故事 摄于1989年

赵波的女婿王木头在整理他收藏 的红色书籍 摄于2019年

赵波的儿子赵领社给大家展示老英雄赵波留下的财富 摄于2017年

赵波三子赵克新在纪念馆讲解雁翎队的事迹 摄于2019年

赵波的孙女赵雅洁举着本文作者张凡1988年为她拍摄的旧影,讲述着过往的故事以及对于未来的畅想。 摄于2018年

赵波没有什么家产,2007年弥留之际,将自己一生所得的奖章、奖状、锦旗、奖杯、奖品、纪念品,作为最珍贵的财富分给了后辈们。希望他们坚守革命家风,不忘初心,把国家建设得更好。

赵领社是赵波的二子,2016年夏天,在赵庄子码头旁的空地上,向我们展示他分到的部分“遗产”。

2018年,赵波的三子赵克新,放弃了在北京的事业,回到赵庄子创办“鬼不灵”传统教育基地和《赵波纪念馆》。

赵雅洁,赵克新的女儿,聪明干练,某些方面继承了她爷爷的勇敢和开创精神。她不愿意把老一辈的荣耀当作自己的温床,她要闯荡一番事业。2012年她创办 《荷塘家宴》水上餐饮旅游项目时,赵克新生怕赵波老爷子的一生光荣,被自己女儿赵雅洁的生意染上“铜臭”。他对女儿说:你做生意可以,但不可以打你爷爷的招牌。赵雅洁答应了,她创立《荷塘家宴》9年,没有人知道赵波是她的爷爷。她克服了诸多困难,生意逐渐做大,心胸也更加开阔了,她说:一个企业的成功不是赚钱多少,而在于是否尽了社会责任。

2018年9月赵雅洁光荣入党。她给自己定了新的目标,努力学习企业管理知识,要团结带动周边的村民发展民宿,发展旅游事业。她知道践行初心,带领群众共同致富,是对新时代年轻共产党人的考验。千年大计的新区建设,不可能行常规走老路,她懂得该怎样续写三代人的传奇。

江山代有才人出。当我们站在两个一百年的历史交汇点上,全面建设社会主义现代化国家的新征程已经开始。雄视古今,时代呼唤英雄。俯仰苍茫,英雄来自人民。年轻的一代新人,发扬老一辈嘎子的优秀品质和英雄气概,未来的白洋淀,一定会展现给我们更加波澜壮阔、英雄辈出的大千美景。

白洋淀,这边风景,一定会更好!