“翻译说服论”视角下中华典籍外译与传播策略研究

——以明清小品文英译为例

2022-01-04张晓雪

张晓雪

(华东师范大学 外语学院,上海 200241)

一、中华典籍外译的困境

“中国文化走出去”是我们国家正在推行的一项重要的文化建设方针与传播战略,旨在对外宣

传优秀的中国传统与文化,扩大中国文化在海外的影响力,增强国家的软实力,从而提升中国在国际格局中的地位。如今,努力讲好中国故事,让世界听到中国的声音,更好地认识中国,已成为各界的共识。

翻译,作为跨文化交际的一种手段,在文化对外传播中无疑扮演着重要的角色。以“大中华文库”的出版为例,该项目于1995年在国家新闻出版总署和国务院新闻办的指导和推动下正式启动,成为我国历史上首次系统、全面地向世界推出的外文版中国文化典籍的国家重大出版工程。入选的经典著作涉及文化、历史、哲学、经济、军事、科技等众多领域,总数达到110种。

文库系列丛书的出版,秉承东学西渐的文化理想,取得了一定的成就,也赢得了广泛的赞誉与肯定。但随着时间的推移,越来越多的学者开始冷静地审视和理性地反思这一庞大的文化工程中存在的问题。评论的焦点主要集中在出版物的海外传播与接受效果方面。很多人认为,这一积极、主动、充满热情的对外输出活动,事实上并没有达到预期的目标,因为译本在海外的接受与传播效果并不理想。谢天振教授指出,此系列丛书中,“除个别几个选题被国外相关出版机构看中购买走版权外,其余绝大多数已经出版的选题都局限在国内的发行圈内,似尚未真正‘传出去’”[1]1-10。许多与许钧教授也明确提出:“如何避免这些双语对照的中国文化经典读本在出版之后被‘束之高阁’或‘无人问津’的命运,是我们必须面对的重要课题。”[2]13-17

从典籍外译方向的研究来看,学界对译本海外接受方面的关注相对较少,更缺乏客观翔实的实证性研究。王宏印指出:“在现有译作精品的评论研究方面,由于信息来源的局限和读者反映调查的费钱费力费时,大大地限制了这一方面的实证研究和有根有据的评论。一个突出的困难就是,很难得知外国读者对于中国典籍及其译本的阅读经验和评价情况……设法获取国际上关于中国文学和文化典籍文本的接受和反映的可靠信息,进一步总结经验,改进工作已势在必行了。”[3]6

基于以上“走出去”的困境以及相关文献匮乏的状况,本研究将尝试调查《大中华文库》明清小品文汉英对照本在海外的传播与接受情况,并与林语堂的经典译本做对比,进而基于“翻译说服论”的相关提示,分析和探讨影响译文传播与接受效果的因素,从而提出相应的策略建议。

二、明清小品文及其英译

明清小品文是我国文学史上的一个辉煌标杆,也是中国古典文学的一朵奇葩,其魅力几乎可与汉赋、唐诗、宋词、元曲相提并论,凝聚了一个时代文学创作的杰出成就,也是中华优秀典籍的代表作之一。

“小品”作为中国古代散文的一种独特文体,具有短小精悍、优美隽永的基本特征。小品文风格多样,题材广泛,含义丰富,可议论,可抒情,可叙事,常揭示作者的所思所感,具有哲理性和启示性。就其具体形式而言,类型也非常多,有记叙文、议论文、杂说、书序、书信、日记、游记、笑话、寓言等。国学大师钱穆曾指出:“中国散文之文学价值,主要正在小品文。”[4]18

小品文经历了漫长的发展过程,大批优秀的散文家留下了众多传世之作。如唐宋时期的韩愈、柳宗元、罗隐、皮日休、陆龟蒙、欧阳修、苏轼、黄庭坚等,元明时期的宋濂、刘基、明七子和归有光等,都给后代留下了绝世美文。明清时期,小品文更是蓬勃发展到鼎盛,当时作品之多、流派之众和风格之卓异,在中国古代散文史上达到了空前的水平。这一阶段的著名小品文作家包括以“三袁”和江盈科为代表的公安派作家,以钟惺、谭元春为代表的竟陵派作家,以方苞、刘大櫆、姚鼐为代表的桐城派,以及汤显祖、张大复、张岱、李流芳等。

由于翻译难度较大,明清小品文对外传译多年来始终是一个相对寂寥的领域。2011年由周啸天、王宏等领衔编译出版了《大中华文库》系列丛书之《明清小品文:The Short Essays of The Ming and Qing Dynasties(汉英对照本)》,较为系统、全面地译介了127篇明清小品文佳作,一定程度上填补了中国典籍英译方面的缺憾,也为明清小品文走向世界推开了一扇窗。

而在此前,对明清小品文对外传播做出过重大贡献的当属林语堂,其译本也一直被视作经典。早在20世纪30年代,他就开始尝试翻译明清小品文,先后英译了沈复的《浮生六记》、屠隆的《冥寥子游》、涨潮的《幽梦影》等一批明清小品文作品,让英语读者较早领略到了中国古典文学的魅力。林语堂的翻译较之当代译本有其独特的气场和韵味,获得了读者的认可,并形成了一定的海外影响力。

三、明清小品文英译本海外接受度调查

本研究拟通过数据检索,从以下三个方面考查明清小品文英译本在海外的传播与接受情况:第一,译本在世界范围图书馆的馆藏情况;第二,译本评论与相关学术研讨情况;第三,译本在国外Amazon网上书店的销量与评价。这三类数据基于客观的统计调查获得,能大致反映出译本在海外的传播和接受现状,具有一定的参考价值。

(一)明清小品文译本馆藏情况调查

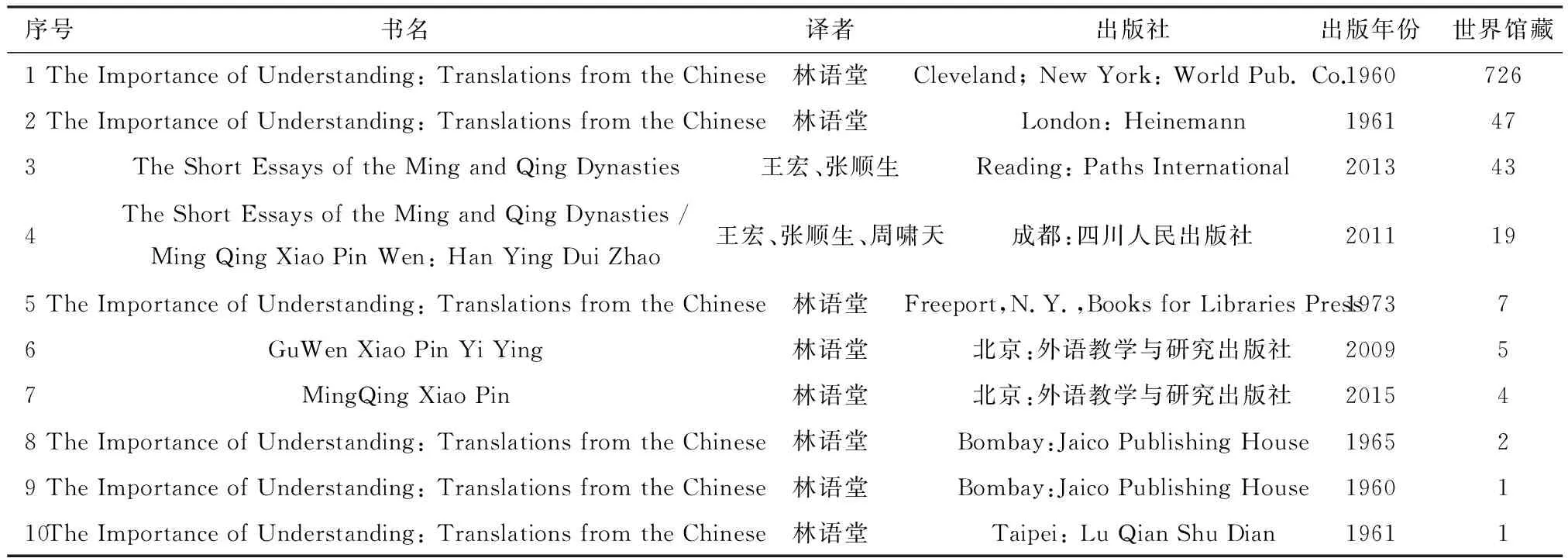

WorldCat是图书馆管理和面对用户服务的全球网络,是世界最大的联机书目和机构元数据库。本研究利用复旦大学图书馆订阅的WorldCat数据库对中华文本库明清小品文和林语堂译本“明清小品文”进行检索调查。截至2019年12月31日,译本检索主要结果呈现如表1所示:

表1 《明清小品文》译本馆藏情况调查

由Cleveland; New York: World Pub. Co.于1960年出版的林语堂所译The Importance of Understanding: Translations from the Chinese是全世界范围图书馆最热衷的明清小品文英译书籍,馆藏图书馆数量达到726个,其中大部分为美国所属图书馆,有701个,占比96.6%。而由其他出版社在二十世纪六七十年代出版的版本却流传较少,仅有58个图书馆现今拥有馆藏。在2009年及2015年由外语教学与研究出版社出版的林译本Gu Wen Xiao Pin Yi Ying和Ming Qing Xiao Pin传播甚少,分别只有5个和4个图书馆将其纳入馆藏。由Bombay: Jaico Publishing House于1960年和1965年出版的译本仅有2个和1个馆藏数据。Taipei: Lu Qian Shu Dian在1961年出版的版本也只有1个馆藏。

除林译本外,由王宏、张顺生所译的中华文本库明清小品文版本也在一定范围内传播,Reading: Paths International于2013年出版的纯英文版TheShortEssaysoftheMingandQingDynasties和四川人民出版社于2011年出版的汉英对照版TheShortEssaysoftheMingandQingDynasties/MingQingXiaoPinWen:HanYingDuiZhao分别有43家和19家图书馆收入馆藏。在这总共62家图书馆中,海外图书馆有48家,占77.4%。

(二)明清小品文译本评价和学术研讨情况

对译本的学术评论和研讨,一定程度上反映了受众对译本的关注度。首先,通过知网检索,了解国内学者对明清小品文两个英译本的评价情况。检索时间为2019年12月3日,知网中约有8篇相关文献(表2)。

表2 《明清小品文》译本学术研讨情况(来源知网)

在以上8篇文献中,有2篇期刊论文,6篇学位论文(均为硕士学位论文),总计下载次数为1883次,篇均下载次数为235.3,总计引用次数为22次,篇均引用次数为2.75。其中,评论林语堂译本的论文有4篇,评价中华文本库版本的1篇,另有3篇翻译实践报告。下载次数和引用量最多的论文是王兆胜于2006年发表在《河北学刊》的《林语堂与明清小品》,总下载696次,总引用9次。其次是张顺生、姚丽2013年发表在《当代外语研究》上关于明清小品文标题英译方法的文章,研究主要针对大中华文库译本,下载次数为370次,被引次数为7次。然后就是2011年和2013年的两篇学位论文,都是对林语堂译本展开的分析探讨,下载次数分别为285次和227次,被引次数为2次和1次。其他4篇文献均发表于2016年之后,下载次数不足100次,引用1次或没有。总体而言,明清小品文英译是一个甚少被关切的研究领域,为数不多的研究者也主要是关注林语堂的译本。

在国外文献方面,通过对Academic Search Complete、JSTOR、EBSCOhost Advanced Search、Cambridge Journals Online、Google Scholar等数据库进行检索,仅发现1 篇关于明清小品文英译本的海外书评,评论的对象是林语堂译本,文章标题为The Importance of Understanding: Translations from the Chinese,与译本同名,作者是Thompson, J.D. Taylor,于1961年发表在Churchman。可见,海外学者对中国的明清小品文英译本关注度非常低。

(三)明清小品文译本销售情况调查

译本在国内外网上书店的销量与评价可以反映其受关注度和影响力。搜索查询美国亚马逊图书网中各译本的购买情况,可发现有4个版本的林译本TheImportanceofUnderstanding:TranslationsfromtheChinese公开售卖,各版本的图书销售总排名数据见表3。针对林版本的买家评论次数总计为2次,包括5颗星1次,4颗星1次。其中5颗星评论称“Easily readable and less ethereal than most Chinese translations, this is meant for everyday readers.”4颗星评论称“It looks good.”

包括纯英文版The Short Essays of the Ming and Qing Dynasties和汉英对照版The Short Essays of the Ming and Qing Dynasties / Ming Qing Xiao Pin Wen: Han Ying Dui Zhao在内的中华文本库明清小品文版本也在美国亚马逊图书网上销售,销量排名数据见表3,但未有相关评价。

表3 明清小品文译本在Amazon的销量排名

总体而言,明清小品文译本在海外销量不佳。其中,由Cleveland于1960年出版的林语堂译本表现最好,与世界图书馆馆藏量最高的译本一致,是目前明清小品文英译本中最流行的版本,但外语教学与研究出版社2015年出版的林译本却销量不佳。大中华文库译本有两个版本,分别由四川人民出版社在2011年和Path International在2013年出版,销量排名均落后。可见,林语堂经典译本在海外更受欢迎,且由国外出版社出版的早期林译本更受认可。

四、影响译本传播与接受的因素

翻译说服论认为,翻译的本质是说服,因为翻译作为一种人类活动和交际方式,最终还是以相互沟通和影响为目的,无论何种翻译,都希望被受众所接受,达到预期的交流效果,也就是: 成功地说服。说服力的强弱,是衡量译本优劣的重要标准。一个有说服力的译本,才能受到读者的欢迎,被普遍接受和认可,从而得到广泛流传。根据翻译说服论,影响译本说服力的因素主要包括译者因素、受众因素、译本因素和译境因素等。[5]86-92

基于以上数据,无论从世界范围内的馆藏、学界关注度,还是海外销量来看,明清小品文译本总体热度不高,且被接受的主要还是林语堂译本,也就是说,明清小品文英译本对英语读者来说不具有很强的说服力,未能被广大受众普遍接受,而林语堂译本较之大中华文库译本,相对更受欢迎。参考翻译说服论的相关启示,我们可从以下几个方面探究其原因:

(一)译者角度

根据翻译说服论,译者的身份、威望、品格和翻译目的等都会影响译本的说服力。口碑好的专业译者或翻译界的权威人士,往往会给人一种天然的信赖感;品德正直、诚恳的译者会让人更为信任;翻译目的正义、高尚的译者,更能赢得关注和认可;译者的翻译能力当然也会影响译本的说服力,这一点会在译文中有具体体现,我们可以在译本环节进行讨论。

林语堂被誉为集东西方智慧于一身的“文化大使”和“真正的世界公民”,是“20世纪的智慧人物”。他说自己“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”,是向西方传播中国文化的典型个案。林语堂一生致力于中西文化会通,“对中国人讲西方文化,对西方人讲中国文化”,其作品在国际范围内引起了强烈反响和广泛好评。林语堂也成为国际文坛上知名度极高的作家、学者和翻译家。他曾任联合国教科文组织美术与文学主任、国际笔会副会长等职,并三次获得诺贝尔文学奖候选人提名。林语堂的身份、名望和胸襟对受众来说是一种无声的引荐,其译作一度在西方非常畅销。

有学者曾指出,林语堂对中国传统文化的态度,既不像“西化派”那般自卑,又不像“国粹派”那般自大,他所持的是“世界文化多元化”的立场,肯定文化的多元形态,主张各种文化取长补短,形成互补与会通。[6]34这种开明的文化态度使其翻译的目的更显正义,更为高尚,给受众留下非常积极、正面的印象。

相比而言,《大中华文库》的译者多为现当代学者和翻译家,虽在国内译界有一定地位,但在海外却没有太大知名度,而其翻译行为也多为国家政策驱使,更多的是“任务式”的动因,而非由主观兴趣或文化责任感驱使,因此这样的译者更多的是扮演着“工具式”的角色,无法对受众产生吸引力和说服力,甚至还有可能产生负面的影响。国家层面的介入,使得文化传播活动显得不再单纯,而在一定程度上带有意识形态灌输的色彩,隐含着某种权力较量,容易引起受众的反感。

因此,从受众的角度来看,林语堂译本具有先天的优势。林语堂作为译者的身份,在无形中给译本加分,使作品更受信赖和关注,这与统计结果相符。

(二)受众因素

译本的接受效果很大程度上还取决于译者对受众的把握。林语堂的翻译针对的是西方读者,他们中很多人深受极端逻辑、科学主义和物质主义的困扰。林语堂认为,中国文化是一种“近情”的文化,带有人文主义的本质,主张以审美的视域使生活艺术化,这或许能成为拯救西方人精神危机的一剂良药。

在把握了当时受众的特点与需求的基础上,林语堂选择性地向英语世界译介了中国传统文化,以东方文化的人文主义情怀去感化和慰藉那些工业社会中被束缚和奴役的灵魂。而明清小品文主张性灵,文笔优美,文风闲适,抒情写意,意蕴无穷,非常适合拯救那些被机械化的心,舒缓他们的彷徨与恐慌,带给他们安全感与稳定感。中国人独特的人生哲学和生活智慧,正是西方人所缺少的。

此外,林语堂的著译形式和风格,也充分尊重读者的阅读习惯、接受能力和审美趣味,取得了读者的信任与欢迎,从而实现心灵的交流,达到“视域融合”的境界,保证了译本的接受度。

反观当下,我们在大刀阔斧地推进“中国文化走出去”的系统工程中,是否对受众进行过必要的分析和预判?是否真正了解他们的需求?一味主动、盲目地输出,与当前译本接受的整体颓势形成鲜明对比,对于受众和接受环节的忽视,缺乏良性的互动和有效的反馈,使文化传播成为一厢情愿的单向行为,无法达到预期的效果。这一点值得文化传播者深刻反思。

(三)译本环节

林语堂的翻译思想,主要体现在“论翻译”一文中,他在其中提出了“忠实、通顺、美”三条翻译标准。就“忠实”而言,林语堂认为忠实非字字对译,译者对原文有字字了解而无字字译出之责任,译文应求达意、传神。就“通顺”而言,译文应以句义为先,字义为后,未下笔之前,已有句义(即总意象total concept)酝酿在心,而后付诸笔端,如行云流水,文句自现。若就字字意义堆砌成句,其文必不雅。就“美”而言,林语堂论及风格应与内容并重。文章之美,不在质而在体。译者应尽力传达原作者之风度神韵,把翻译当作一种艺术来对待。[7]417-432

林语堂认为翻译是一种艺术,他的译法灵活、变通,译文通顺、潇洒。明清小品文多旷达,文辞清新真挚,林语堂的译法亦非常随性,或通过增饰,对原文进行润色和补充,或通过删减,传达要旨,省去枝节,对一些具有文化特色或抽象的表达,他则采用改写的方式,换成通俗易懂的概念,以激发西方读者的共鸣与认同感。林语堂的翻译是一种“写译”,是基于原文的创造性重写,如母语创作一般浑然天成,达到一种自成高格的境界。

作为“翻译艺术论”的支持者和践行者,林语堂揭示了翻译的艺术特质,并在这片自由的创作领地中潇洒恢宏。对他而言,翻译并无成规,这其实也是对一切科学主义倾向下翻译教条和原则的否定。林语堂译明清小品文,通过信息重组与整合,使文本逻辑更为严密、文思更为清晰,文笔洗练明快,流畅隽永,读来朗朗上口,毫无晦涩生硬之感。从美学的角度来看,译本文辞优美精炼,写景、叙事、抒情均能曲尽其妙,从而带给读者愉悦的体验和享受,产生共情的效果。林语堂高超的翻译技法,大大增强了文本的可读性,有助于译文顺利地传播到西方世界,并在国际范围内取得广泛的关注与好评。

相比之下,大中华文库译本显得中规中矩,无法充分展现小品文的艺术美。很多参与到“走出去”项目中的译者会将中国经典视为一种历史,将其“博物馆化”,在翻译中做静态机械的复制,亦步亦趋,鲜少能发挥主观能动性,根据时代和受众的差异对中国典籍进行创造性的二次开发及现代重构。当翻译成为一种“政治使命”,译本往往刻板、单调,缺乏个性与风格。而归根到底,作为传播载体和媒介的译本,其质量仍然对其接受效果起着决定性的作用。流畅、优美、自然的译文更能够打动读者,获得认可,这也是译者对读者、对艺术的责任。

(四)译境考量

一战后,西方的衰落使很多人开始关注东方文化和东方智慧。“美国人似乎又回忆起那个已经遗忘很久的、充满智慧与和平精神的中国形象。”[8]188两次世界大战的炮火与硝烟,使西方人所信奉的价值和信念幻灭。西方世界出现精神危机,亟待重新确立人生的价值及意义。而林语堂寻求中西融合与互补的文化观恰恰迎合了时代的召唤。且林语堂相信,尊崇人性、强调和谐的中国智慧能够治愈西方文明的痼疾。这便成为林语堂作品在西方畅销的历史背景和精神源头。

当下的中国经典外译事业,也面临大好的历史时机,一方面得到了党和政府的大力支持与扶植,成为国家的一项长期发展战略;另一方面随着改革开放与经济发展,中西交流日益加深,西方人对中国文化的兴趣与日俱增。然而弱势文化向强势文化的输出,始终是一种“倒流”。纵观历史,“自19世纪末以来,与外文中译的繁盛景观形成鲜明对比,中文外译一直就显得势单力薄”。[9]22-27在我国的图书出版中,引进与输入长期存在巨大逆差,这种现象和问题与国家的综合实力相关,也不可能在短时间内逆转。

当然,从历时的角度来看,两个译本的推出存在时间差,林译本早在半个多世纪之前就出版发行,早已成为海外受众推崇的“经典”,一定程度上可能成为大中华文库译本接受的潜在障碍。后者出版时间还不足十年,或需更长时间检验其成败,只是就目前情况来看,尚未能形成良好的传播态势。

五、对中华典籍外译和文化传播的启示

基于对明清小品文主要英译本传播状况的数据统计,我们发现译本在海外的接受效果堪忧,尤其是大中华文库译本,几乎处于无人问津的状态。根据翻译说服论的相关认识,我们分析了林语堂译本相对成功的原因,从而形成以下策略建议:

从译者角度来说,可靠的信源是顺利传播的重要影响因素。作为国家系统工程,大中华文库的译介,应聘请具有一定海外知名度和影响力的权威译者来完成,这对受众来说更具说服力。同时,应培养译者的文化使命感,树立正确的翻译观,鼓励他们发挥个人主观能动性,提高译本质量,准确、传神地传递中国文化的精髓和艺术性。此外,经典外译需要特殊的人才,既对中国传统文化有深刻的认识与了解,又能够对英语运用自如,从而游刃于中西文化之间,驾轻就熟。像林语堂这种具备深厚的语言文化功底的翻译家和文化使者实属难求。因此,国家需加强对此类翻译人才的培养和投入,为文化传播做好人才贮备。

从受众角度来说,第一,应对目标读者做细化考量,掌握他们的特点、兴趣与需求,有选择性地推出高质量的译本,而不是盲目贪多。第二,读者群体具有复杂性,可针对不同受众群体,推出不同类型的译本,如适合学术型读者的注释本,适合普通受众的简明通俗本,适合低龄读者的漫画解说本等。第三,及时掌握受众的反馈,对译本进行必要的改进,这是传播过程中非常重要却常被忽视的一环。

从译本角度来说,首先,译者在翻译策略和方法的选择上,应考虑读者的教育程度和认知水平差异,兼顾其阅读习惯及需求。对于面向普通受众的译本,可借鉴林语堂式的“写译”风格,增强文本的可读性,带给读者顺畅、愉悦的阅读体验。其次,也不应一味地迎合读者,而要以充分展现中国文学和文化本色为目标,选择恰当的翻译策略与方法,传递作品内涵与艺术美。再次,译本质量的提高,也有赖于有价值的翻译批评。根据笔者的检索发现,与“文库”相关的翻译批评和研究非常欠缺,可见学术界对此关注不够,没有能够在这方面发挥应有的作用。最后,在宣传方面,出版界和传播界也应做出更大的努力,并与海外机构合作,共同营造有利的舆论氛围,积极推动译本在世界范围内的流通。

从译境角度来说,中国文化正面临对外传播的大好时机,一方面获得了政府方面的大力支持,另一方面中国的综合实力和国际影响力不断提高,更多西方人开始关注中国文化,西方读者的认识和接受能力也在逐步提高,且对异质文化的态度呈现出越来越包容和开放的态度。文化传播者应把握这一历史机遇,顺应潮流,以开放、发展的眼光,基于文化平等交流的本质诉求,积极做好翻译出版和宣传推广工作。同时,文化传播必然是一个漫长而曲折的过程,不可能一蹴而就。受众对作品的认识和接受也需要时间,故应摒弃典籍外译评价中的“唯接受论”“翻译焦虑症与市场决定论”等功利主义倾向[10]1-5,客观辩证地看待作品和文化接受的问题。此外,基于现代科技发达和信息技术先进的时代背景,典籍外译和传播的途径亦可多元化,并不局限于纸质印刷本的流通,或可考虑数字化、影像化的传播手段,并借助网络进行推广。

六、结语

随着我国文化“走出去”战略的实施,中华典籍外译的问题受到越来越多人的关注,并引发广泛讨论。而近几年,译作的传播与接受已逐渐成为各界关注的焦点。鉴于很多作品在海外接受状况不佳,中国主动进行典籍外译和文化输出的行为受到了一些质疑。有学者甚至指出,低劣的作品在海外的流通反而会对中国文化的传播和中国形象的塑造起到负面作用。[11]101-108

事实上,翻译活动涉及两种不同的语言与文化,受到文本内外多重复杂因素的制约与影响。译本的翻译与接受存在时间差,也必然是一个历史性的过程,并具有发展性的特点。译者和文化传播者应立足于现实,以理性、审慎的姿态,努力提高当下翻译和传播工作的成效。

根据译本海外馆藏、学界关注与评论及网上书店海外销量等数据,笔者发现,明清小品文作为中国古典文学和传统文化的优秀代表,目前在海外传播与接受效果不佳。而对比之下,林语堂译本的传播相对成功。通过对译者、受众、译本与译境四方面因素的分析,我们获得了一些有益的启示,尤其是具体化的翻译和传播策略建议,或对中国文化“走出去”产生积极的指导意义。