用好双向细目表 促进“教·学·评”高效良性互动

2021-12-31朱乙艺林汉铭

朱乙艺 林汉铭

(1.福建省普通教育教学研究室,福建 福州 350001;2.福州市中山小学,福建 福州 350001)

教师备课时,往往精心设计教学方案;上课时,教学媒体运用充分、得当,课堂氛围生动、活泼;出试卷时,却随手拿一份试卷或者随意拼凑一份试卷应付了事,而不管所用试题是否切合测试目的,是否符合课程标准要求,测试涵盖范围是否全面等等。上述常见的现象反映了很大一部分教师只重视课堂教学,而忽视评价。一方面,由于教师对试卷的研究和重视不够,拼凑而成的试卷往往陈旧题目多、题量大、针对性不强,导致测试内容、要求常常和教学脱节,测试效率较低,测试结果的使用价值也大打折扣;另一方面,测试结果主要用于排名、排队,只发挥测试结果的选拔、甄别作用,诊断作用发挥非常有限,无法全面了解学生达成课程标准要求的程度,更无法有效反映教学的优势与不足。最后,迫于学业压力,教师和学生无奈地走上“刷题”的道路,带来沉重的课业负担。

双向细目表的有效使用,能够在很大程度上扭转上述被动局面。笔者将首先简要介绍双向细目表的概念,重点阐述双向细目表如何促进教学和评价效益,以期教师对双向细目表形成正确认识。在此基础上,用好双向细目表,促进“教·学·评”高效良性互动。

一、双向细目表的概念

双向细目表是测验编制的计划书、蓝图和命题的依据,它是一种考查认知能力和考查内容之间的关联表(见表1)。一般地,表的纵向列出的各项是要考查的内容,即知识,横向列出的各项是要考查的认知能力(在认知行为上要达到的水平),在知识与认知能力共同确定的方格内是考题所占的分数比例。[1]双向细目表具有三个要素:“考查认知能力”“考查内容”以及“考查认知能力与考查内容的比例”。概括地说,双向细目表是包括两个维度(双向)的表格,当然细目表也可以是多维的(例如,PISA 测试中包括内容、认知、情境三个维度),由于一般使用较多的是双向细目表,人们习惯将“细目表”称为“双向细目表”。

表1 双向细目表

二、用好双向细目表,促进“教·学·评”高效、良性互动

“教·学·评”一致性是在整个课堂教学系统中,“教师的教”和“学生的学”以及“对学生学习的评价”三个因素的协调配合的程度。[2]从教学评一致性的视角来看,教学、学习、评价共享目标,是三位一体的关系,评价持续地镶嵌在教学、学习的过程当中,三者紧密地交缠在一起,相互影响。[3]用好双向细目表,评价工具的针对性、科学性以及教师的评价能力能够得到大幅提升,教师和学生能够更加客观、准确地了解教学成效,评价数据能够持续地驱动“教师的教”和“学生的学”,从而促进“教·学·评”高效、良性互动。

(一)依据双向细目表选题出题,提升命题的针对性和科学性

经验性命题由于缺乏科学依据,命制出来的试卷质量可能很好,也可能很差,试卷质量偶然性较大、很难预料。在命题过程中,使用双向细目表来选题和出题,是一种规范化管理命题的科学方法。[4]

在命题初期(蓝图设计阶段),命题团队根据测试目的,对课程标准和教材中相应内容及其要求达到的认知能力进行系统梳理,结合本区域教学实际,经过充分研讨,命题团队在达成共识的基础上形成双向细目表。设计好双向细目表只是基础,更为关键的是,命题团队在命题过程中要以此为纲,进行选题、出题。要改变原有的“见到现成的题目就想用”“见到好题就直接拿来用”的“省事做法”,现成的题目不是不能用,而是要对照双向细目表,从内容维度和认知能力方面审视题目,从而判断题目能否为命题所用。如果能用,也要进行一定程度的改编,避免完全照抄。如果不能用,则需要按照双向细目表的要求自行命题,命题过程中要不时回顾命制出来的试卷是否和双向细目表吻合,如果不吻合,及时作出调整,以免命题跑偏。双向细目表的使用,能够在很大程度上克服教师经验性命题的主观随意性,确保考查内容和能力覆盖面广、分布合理、重点(焦点)突出,有助于提升教师命题的针对性和科学性。

以人教版三年级下册《面积》单元命卷为例(见表2),根据知识块在教师用书中的课时数情况,进行试卷分值设置:“面积和面积单位”分值设为24 分,“长方形、正方形面积”分值设为39 分,“面积单位的进率”分值设为12 分,“解决问题”分值设为25 分。在命卷的过程中,结合知识点在双向细目表中对应的认知能力目标,对命题方向及难度精准把控,避免凭借经验命题。命卷中将试卷的题号对应知识点,可以确保考查内容的覆盖面,同时完成知识块的分值复查。在阶段命卷结束后,根据各题的预估难度,对于整卷难度进行评估,如发现难度异常,可以很方便地作出调整。

表2 《面积》单元命卷双向细目表

(二)全面评价试卷质量,提升教师的命题评价能力

以往对命题的评价,有的教师关注命题思想和依据是否与时俱进,有的教师关注命题目的和命题内容是否正确,有的教师关注命题呈现形式是否生动、多样。借助双向细目表,教师可以从质性角度分析试卷质量,结合实测数据还可以从量化角度进行信度和效度的分析,有助于教师更加全面地评价命题质量,从而客观判断测试结果的使用价值。

从质性角度,分析双向细目表的内容维度构成以及比例权重、各内容维度要求达到的认知能力目标,可以判断试卷所涵盖的知识内容是否全面,即试卷是否具有较高的内容效度;也可以了解试卷的考察重点(焦点)是否突出,即试卷针对性强不强;还能看出命题团队对各内容维度要求达到的认知能力目标是否恰当,在一定程度上反映命题团队对课程标准中的技能目标的理解程度。从量化角度,通过计算各内容维度和认知维度的信度,可以判别各内容维度和认知能力的可靠性,为各维度分数报告奠定坚实基础。如发现某一维度信度较低(低于0.7),说明该维度不太可靠,在报告分数时原则上不能报告该维度分数,以免误导教师和学生。通过计算实测数据与双向细目表中的内容维度或认知能力的拟合值,可以判断试卷是否具有较好的结构效度。

以《除数是一位数的笔算除法》单元命卷双向细目表为例(见表3),从内容覆盖情况看,口算除法、笔算除法、问题解决三个知识块在试卷中的分值比重分别为10%、55%和35%,教师用书中对应知识块的课时数所占比重大约分别是25%、58%和17%,从绝对分值比重看,口算除法偏小、问题解决偏大。经过与命题团队沟通得知,考虑到本校实际情况(口算除法学生掌握较好,解决问题较为薄弱),试卷想更深入诊断学生解决问题存在的问题,从这个角度看,三个知识块的内容效度是可以接受的,且具有较强的针对性。结合课程标准,从认知能力把控情况来看,“口算除法”缺少考查“理解”层次的题目,“笔算除法”出现过多考查“理解”层次的题目,表明命题团队对部分内容要求达到的认知能力目标理解有偏差,有待加强。

表3 《除数是一位数的笔算除法》单元命卷双向细目表

(三)结合实测数据,客观准确评价教学成效

对于测试数据,传统的常见做法是进行“三率一分”的甄别式分析,即计算整卷平均分、及格率、良好率、优秀率等指标进行排名、排队。学校、教师和学生在这种选拔和问责的测评制度中疲于应付,鲜有自由可言。教师热衷于分析讲解试题,让学生进行大量机械、重复性的操练。为了能够在测试中胜出,教学进度一赶再赶,教学内容、要求不断加深,课业负担难以减轻。传统测评制度只是简单利用测试数据的甄别功能,没有从“达标”的视角来审视教学效果,测试数据的诊断功能远远没有得到发挥。

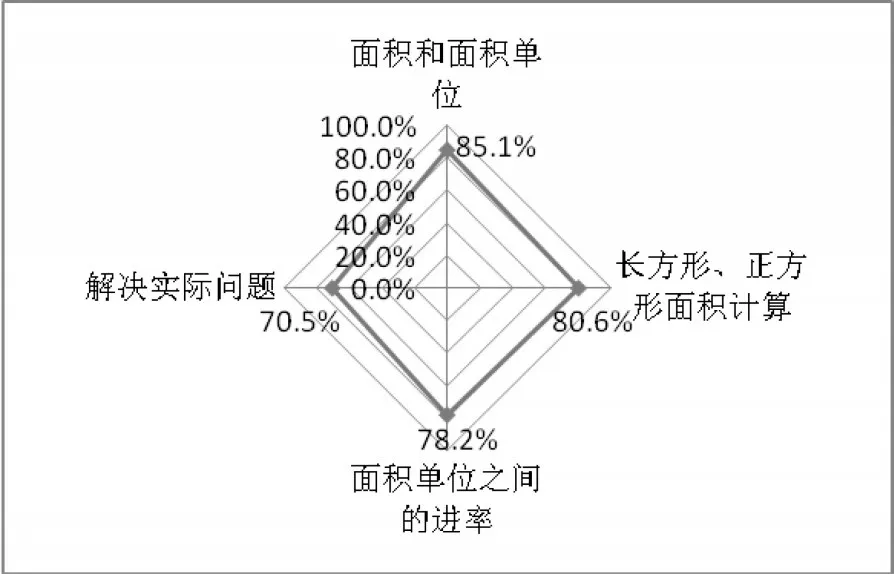

借助双向细目表,计算学生各内容、认知能力交叉形成的方格得分率,从“达标”的视角来看测试结果,能更加客观地评价教学效果,有效避免课业负担不断加重。对于得分率很高的方格,教师没必要再花太多的精力进行机械性的重复操练;对于得分率较低的方格,要引起教师充分重视,通过数据关联,筛选出相应学生,进行针对性补救教学。如能再借助雷达图,则可以直观地呈现教学成效以及存在的问题。

以某次测试为例,从内容维度得分率雷达图(见图1)可以看出,本单元教学效果最好的内容是“面积和面积单位”(得分率为85.1%),“长方形、正方形面积计算”以及“面积单位之间的进率”教学效果处于中等的位置(得分率分别为80.6%、78.2%),“解决实际问题”是本单位教学最薄弱的地方(得分率为70.5%),因此后续的教学要重点关注“面积单位之间的进率”和“解决实际问题”,特别是“解决实际问题”。

图1 内容维度得分率雷达图

三、结语

总之,“教·学·评”是一个良性互动的闭环,评价作为其中的重要一环,发挥重要的诊断和反馈作用,能够客观地反映教学现状。要但清醒地看到,长期以来,教学评价恰恰是广大教师最为忽视的环节。如何提升教学评价的质量,如何让“教·学·评”良性互动而不是互相割裂,作为连接“教学”与“考试评价”桥梁的双向细目表是一座重要的桥梁。尽管编制过程相对繁琐,但是实践已经反复证明:科学编制并用好双向细目表,确实能够提升评价工具质量,进而提升测评效率。希望广大教师充分认识到双向细目表的价值,在教学过程中借助双向细目表,厘清内容和认知能力的对应关系,命题时科学编制并切实用好双向细目表,分析测试数据时利用双向细目表客观、准确诊断教学成效,从而实现精准教学、精准测试,促进“教·学·评”高效良性互动,减轻学生的课业负担,提升教学效果。