高密度采集对于海上复杂叠置砂体的应用研究

2021-12-30陈凤英李灿苹刘一林

陈凤英,张 伟,李灿苹,刘一林

(1.广东海洋大学深圳研究院,广东 深圳 518116;2.深圳市深远海油气勘探技术重点实验室(南方科技大学),广东 深圳 518055;3.广东海洋大学电子与信息工程学院,广东 湛江 524088;4.南方科技大学地球与空间科学系,广东 深圳 518055)

随着勘探技术的不断进步,海洋油气资源勘探程度不断深入,对目标区的勘探评价要求也在逐渐提高。但目前部分已勘探区的三维地震资料由于早期勘探技术的限制,分辨率有限,尤其是目的层处于中深层的地震资料,更是存在信噪比低、反射能量弱、连续性差、断层阴影严重的问题,难以满足生产要求,在地层接触关系不清的复杂断裂系统、隐蔽性圈闭的区域,更加难以识别,从而制约着油气的进一步勘探与开发[1]。为了更精细地开展油气勘探与开发工作,对地震数据分辨率的要求也日益提高,其中高密度地震资料采集技术也逐渐受到重视,近年来研究表明地震采集面元影响着偏移成像[2]。

由于大地对地震信号有强烈的吸收衰减作用,因此对于具有一定深度的目的层而言,能够接收到的最高频率是有一定限制的[3]。在高密度地震勘探对地震勘探精度的研究方面,刘依谋等[4]详细分析了一些主要观测系统参数,包括面元大小、覆盖次数和纵横比等对成像的影响,用高密度地震采集的实例证明了“小道距、宽方位、高覆盖次数”可明显改善地层成像;郭念民等[5]在刘依谋等研究成果上做了进一步的研究,在大幅度减小面元、加宽方位、提高覆盖次数的基础上,利用单点接收方法更好地提高了碳酸盐岩储层勘探精度[6]。此外,狄帮让等[7]建立物理模型正演,从理论的角度出发,研究证实在地层界面比较平缓时,地震成像的纵向分辨率不受面元大小影响,但是横向空间分辨率随面元的减小而提高。常紫娟等[8]通过聚焦分辨率分析,认为当道密度增加时,能够显著地提高成像的清晰度,同时也可以小幅度地提高成像的分辨率,其临界值位置几乎与主频和频宽等子波频率因素无关,但与目标深度和介质复杂程度直接相关,目标深度越浅,道密度临界值越小。这些分析研究都说明了高密度地震数据采集能够提高地震数据的分辨率,但具体到地震剖面复杂砂体叠置关系的分辨率方面,并没有做详细的研究。

在常见地震资料中河流相砂体多以砂泥岩互层形式沉积,在砂、泥岩薄互层储层预测技术研究中,常因地震资料的“假象”或“陷阱”而造成解释或预测结果的错误[9-10]。由于目的层段砂体叠置类型多样,给常规地震剖面上推测和描述砂体的展布特征带来困难,也就很难预测和评价砂体储层[11-12]。在实际南海某区域的油气资源勘探中,一个同相轴很连续的地震剖面上,在相同层位相邻不远的位置钻探两口井,海拔位置低的井出气,而海拔位置高的井出水,但目前地震资料无法解释这种气—水关系矛盾的现象。针对目前气—水关系矛盾的叠置砂体连通性认识不清的情况,通过建立地震模型,开展相关的正演模拟,分析不同采集面元对于地震数据分辨率的影响,优选分辨率参数,以提高叠置砂体的识别精度,为地震采集施工提供指导,为开发生产提供更好的资料支撑。

1 地震地质模型的建立

为了更接近实际地质模型,体现叠置砂体关系复杂性,本文在建立地震地质模型时,首先分析了两个砂体叠置的位置关系、地球物理参数的差异等问题,然后进一步正演,为提高分辨率分析铺垫基础。

1.1 模型参数的选取

地震地质模型建立是采集设计论证的基础,选择合理的岩石物理参数构建地质模型进行地震数据正演是得到最佳采集参数论证的前提;选择岩石物理参数不仅要考虑目的层的情况,对于上覆及下伏地层的地质情况、流体特征也需详细分析,同时砂体的倾角及厚度也是需要重点把控的关键参数。

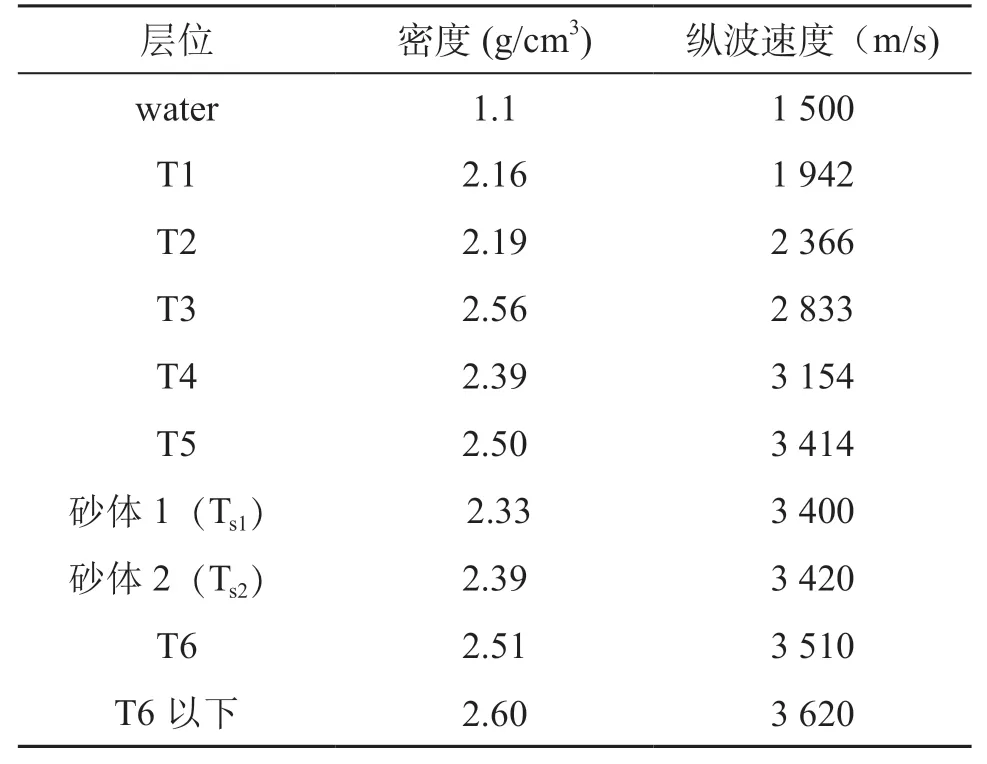

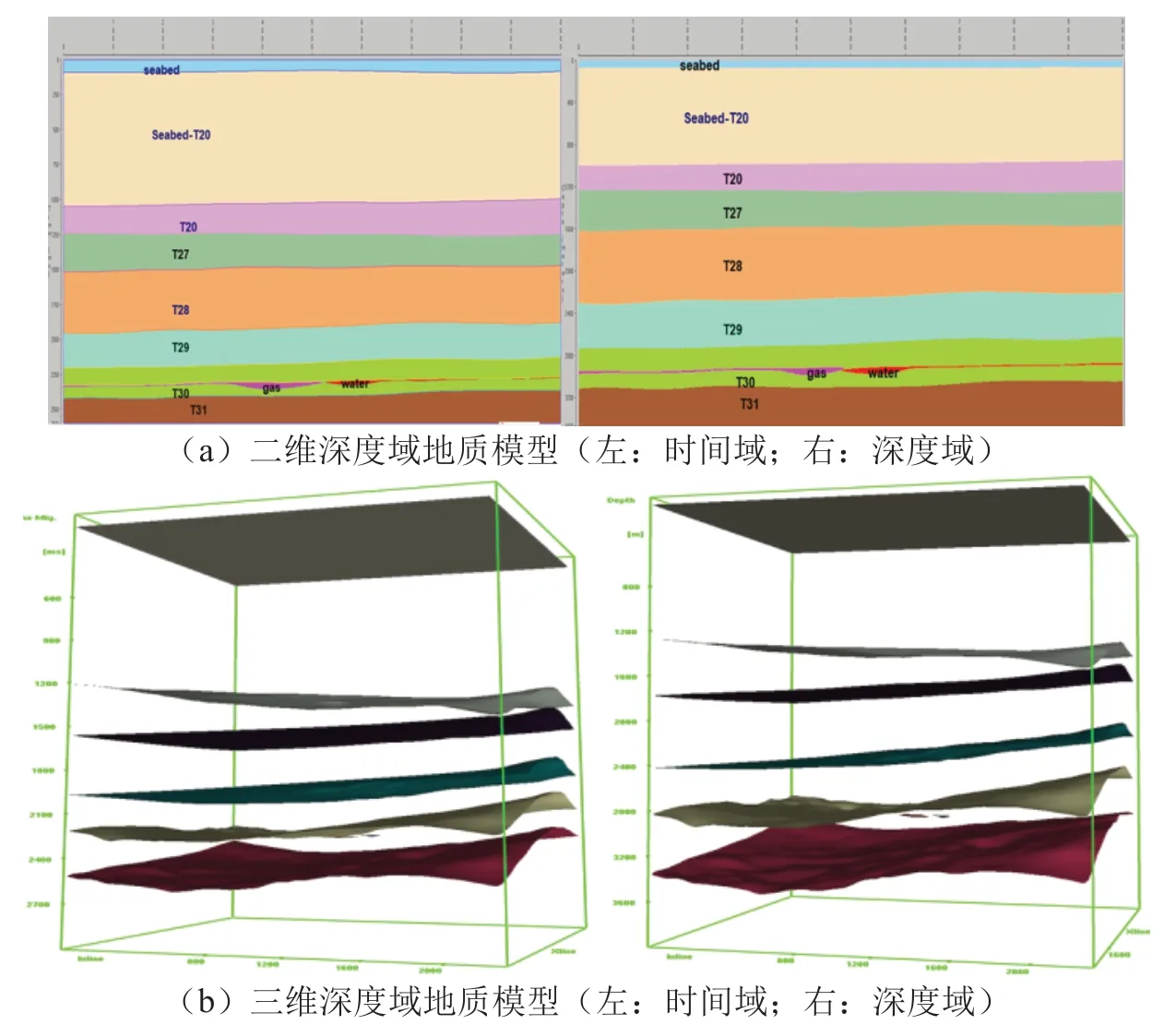

为了解决开发中砂体叠置关系认识不清的问题,本文首先结合区域地质情况及岩石地球物理特征,并根据测井数据分析各层位的速度及密度,确定建模参数(表1);然后基于已有地震资料时间域地震解释剖面,建立时间域地震地质模型,保证砂体在模型与地震上的形态基本一致;最后根据确定的正演建模参数,结合吸收因子的经验公式获得各个模型层位的吸收因子,利用深度域层位控制进行密度、速度及吸收因子参数的井间插值,进行二维、三维地质模型的建立(图1)。

表1 正演建模参数表

图1 地质模型的建立

1.2 正演地震子波的选取

地震子波影响着地震分辨率,选择子波的频率对于目的层的成像极为关键,同一子波模拟地震剖面的方法因模拟方法的不同,目的层段主频也不同,自激自收射线追踪方法目的层段主频高于波动方程模拟方法;主频不同的同一类子波用相同的模拟方法得到的地震剖面,主频高的子波在目的层段主频仍然会高于主频低的子波;主频相同频带不同的两个子波用相同的模拟方法得到的地震剖面,频带宽的子波在目的层段主频低于频带窄的子波。

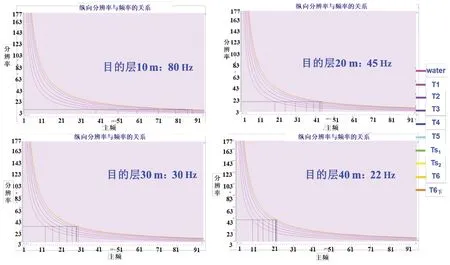

为得到合适的地震子波,根据表1中地层的速度、密度、深度等数据,通过分析纵向分辨率与频率的关系的软件得到相关关系曲线(图2),不同颜色代表不同深度的地层。由图可知,随着目的层埋深增加,分辨相同厚度的地层所需要的主频逐渐提高;随着分辨地层厚度的增加,分辨同一地层所需要的主频逐渐减小。研究区目的层段井上钻遇砂体最薄处厚度约为30 m,从图上可以看到,选取的频率在目的层段需大于30 Hz才有可能识别砂体叠置关系。

图2 纵向分辨率与频率的关系曲线

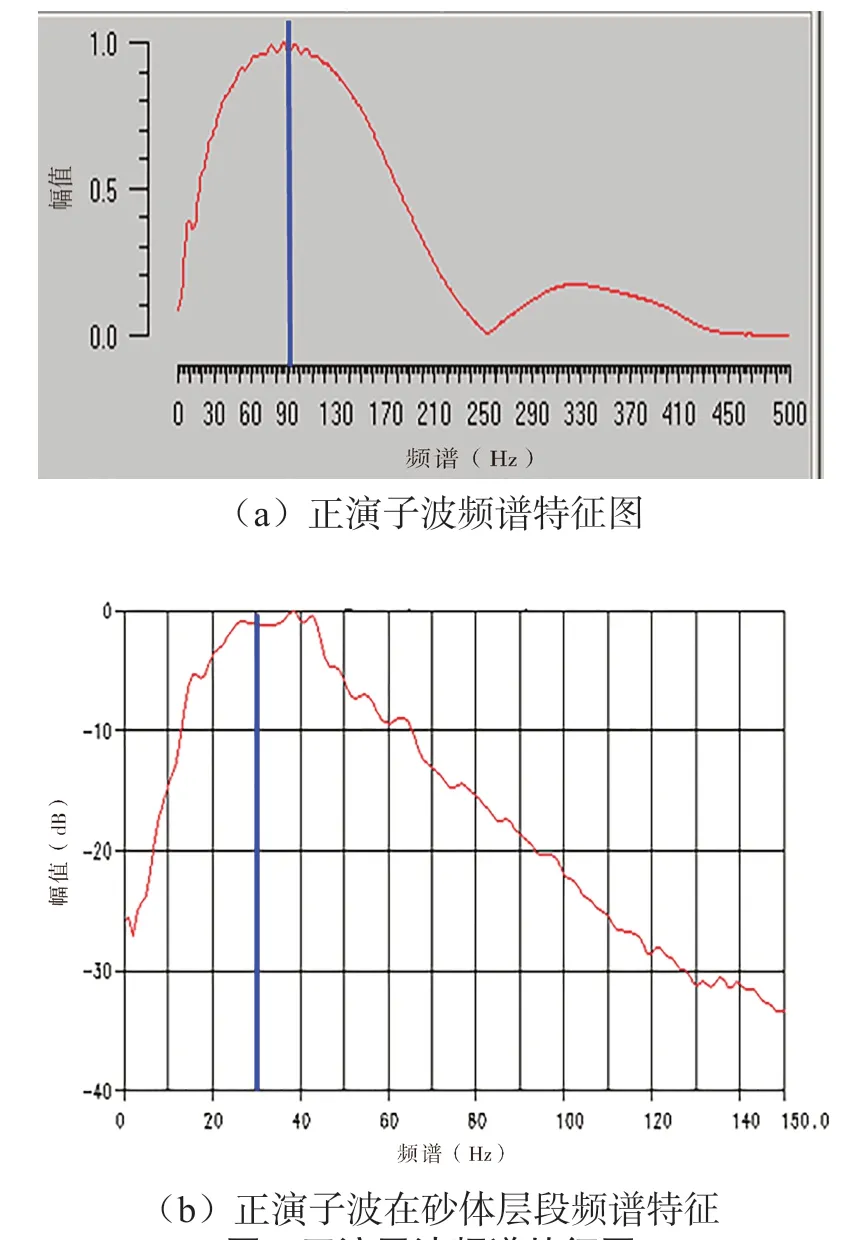

因此,本文选取了主频分别为30 Hz、60 Hz及90 Hz的地震子波开展模拟成像,从模拟结果来看,地震子波主频为90 Hz左右时,其传播到目的层段主频大约30 Hz,才能有效地分辨目的层段砂体的叠置关系(图3),根据砂体发育特征,同时因海上作业成本较高,基于经济与适用的原则,确定本区最优采集频率为90 Hz。后续采集面元的成像模拟也是基于90 Hz的频率开展。

图3 正演子波频谱特征图

1.3 正演模型的建立

1.3.1 二维模型建立

根据区域地震资料提供的地层数据以及测井数据提供的岩石物理参数,建立深度域二维地质模型,在目的层段,两个叠置砂体横向叠置范围为0~300 m,纵向叠置范围为0~65 m,如图4所示。建立共深度点CDP(Common Depth Point)道集间距为6.26 m、12.5 m、25 m的三个不同的观测系统,采用有限差分波动方程正演模拟方法,计算出地层模型的地震记录,模拟地震波在不同的采集密度条件下的传播和成像过程,分析空间采样密度对模型正演成像的影响。

图4 叠置砂体二维深度域地质模型

1.3.2 三维模型建立

建立叠置砂体的三维地震模型时,采用波前构建法模拟出地层模型的地震记录,然后计算地震波的传播和成像过程。首先根据地层数据以及岩石物理参数得到三维变速模型,然后建立深度域的三维地震地质模型如图5(a)所示。从过砂体位置的剖面图可看到如图5(b)所示,两个砂体的叠置关系清晰,为下一步的正演成像模拟提供了较好的基础。

图5 三维深度域地质模型

2 模型正演成像分辨率分析

正演是地震勘探方法中非常重要的一项技术,广泛应用于地震资料的采集、处理和解释的各个环节[13]。地震模型正演即建立一个合理的地层模型,在此基础上模拟地震波的传播和成像过程,利用射线追踪法或波动方程法等方法模拟计算出地层模型的地震记录,以此模拟记录与现实记录相对比,并且校正模型使模型更为贴近现实地层情况,提高地震勘探资料解释的精度[13]。在不同采集密度下的观测系统模拟的地震数据分辨率不同。分析地震采集密度一般方法是通过正演模拟不同采集道间距或炮距的成像结果。

2.1 二维模型成像分析

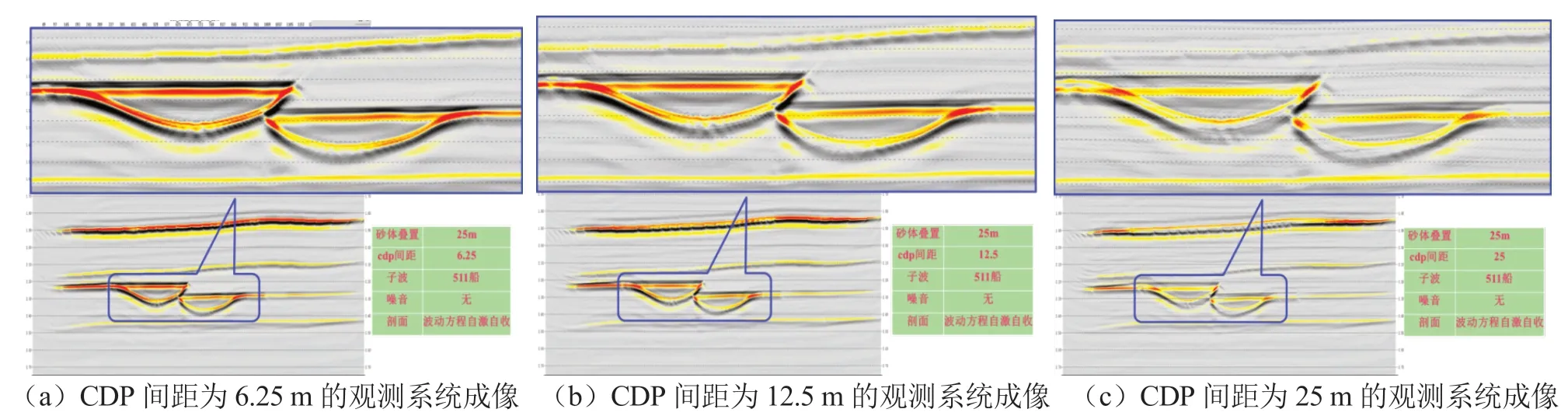

在两个叠置砂体的二维地震地质模型基础上,通过建立CDP道集间距分别为6.25 m、12.5 m和25 m的三个观测系统,采用波动方程的模拟方法模拟原始地震采集的炮集数据,经过偏移叠加处理后,得到包含两个叠置砂体的二维地震剖面如图6所示。

图6 二维地震剖面正演成像

由图6可知:(1)横向上,CDP间距为6.25 m时,两个叠置砂体成像清晰,随着CDP间距的不断增加,砂体成像变得模糊,分辨率逐渐降低;(2)纵向上,CDP间距为6.25 m时,两个叠置砂体的叠置界面分辨率高,随着CDP间距的不断增加,能分辨的厚度也逐渐增加。

2.2 三维成像分析

由于目的层埋深较深,上覆地层及流体对地震波的衰减严重,同时波前扩散也会引起地震波的衰减,为了保证目的层的分辨精度,基于前面建立的地质模型,模拟地震波的传播过程,本文三维地震地质模型正演成像采用波前构建法。

为分析叠置砂体区内采样密度对成像的影响,建立采集面元6.25 m×25 m、6.25 m×12.5 m和6.25 m×6.25 m的三个观测系统,对叠置层砂体的三维地震地质模型进行成像,分析地震成像叠加剖面(图7)。

图7 三维地震剖面正演成像剖面

通过对比图7(a)、7(b)和7(c)可知,随着采集面元的减小,地震剖面的纵向分辨率逐渐提高;当采集面元为6.25 m×25 m时,地震数据上下两个相邻地层在地震剖面同相轴上模糊,分辨率较低;当采集面元为6.25 m×6.25 m时,地层在地震剖面上显示变为清晰,地震反射同向轴横向能量连续性较好,砂体间的接触关系得到了清晰刻画,层间信息更丰富、地层接触关系更清楚。

3 结 论

针对海洋油气资源勘探遇复杂砂体的问题,亟待提高地震分辨率。本文从地震数据原始采集的角度出发,结合地震数据采集密度对地震数据的影响,提出高密度地震数据采集方法能提高地震分辨率的思路。并且建立了叠置砂体的二维、三维模型,结合地层的地球物理参数模拟了海上地震勘探原始地震数据采集,根据采集密度大小不同,正演得到了不同采集密度的原始地震数据。将正演数据进一步偏移成像,分析了采集密度大小对原始地震数据分辨率的影响。从不同采集密度采集的原始地震数据进行成像分析可知。

(1)二维正演成像分析发现,横向上随着CDP间距的不断增加,两个叠置砂体从成像清晰到成像变得模糊,分辨率逐渐降低;纵向上两个叠置砂体的叠置界面随着CDP间距的不断增加,分辨的厚度也逐渐增加。

(2)三维正演成像分析可知,当采集面元为从大到小时,上下两个相邻地层在地震剖面上同相轴由模糊变得横向能量连续性较好,砂体间的接触关系得到了清晰刻画,层间信息更丰富、地层接触关系更清楚。

研究成果表明,不同采集密度成像解释结果存在差异,提高采集密度,复杂叠置砂体在地震剖面上分辨率得到提高,成像解释结果与实际地质构造越接近。该方法已在南海某盆地气田地震数据采集中应用,在提高含水、含气砂体区域分辨率方面取得了较好的效果。所以高密度采集能够提高海上复杂砂体的原始地震数据的分辨率,进而提高海洋油气资源的勘探精度。