四川省城市社区心理健康服务现状调查

2021-12-30唐海波

徐 砺,唐海波

(1.成都信息工程大学,四川成都 610225;2.宜宾学院,四川宜宾 644000)

一、引言

社区心理健康服务是指“在社区公共服务中,经过训练的专业人员在心理健康理论指导下,运用心理技术和方法进行干预,达成预防和矫治心理疾病,维护和提高身心健康水平的过程”[1]67。由于服务的便利性和在改善病患人群社会功能方面的独特优势,社区逐渐成为精神类疾病康复干预的重要战场[2]。在社区心理服务方面,西方国家起步较早,诸如美国、瑞典、英国、澳大利亚等国都已建立起了一套较成熟的社区心理健康服务体系。我国的社区心理健康服务起步较晚,在服务体系和能力方面还有较大提升空间,但该项工作近来越来越受到政府的重视和民众的关注。社区心理健康服务目前正逐渐被纳入社会治理和健康中国的框架范畴中。

近年来,党和国家加快了社会心理服务体系的建设力度,社区心理健康服务也迎来了新的发展机遇。2016年底,原国家卫计委与中宣部、中央综治办、教育部、科技部、公安部、民政部、司法部、财政部等共22个部委联合发布了《关于加强心理健康服务的指导意见》,这是我国针对加强心理健康服务制定的首个宏观指导性文件。此后,国家卫健委于2018年11月联合中央政法委等10个部门又发布了《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》,明确提出社区心理健康服务为“健康细胞工程和基层平安建设的重要内容”,要“依托村(社区)综治中心等场所,普遍设立心理咨询室或社会工作室,为村(社区)群众提供心理健康服务。以村(社区)为单位,心理咨询室或社会工作室建成率达80%以上”。

作为全国人口大省和成渝经济圈的重要支点,四川省在社会心理健康服务方面的开展情况将为本省的社会基层治理和持续发展提供重要的保障和推动作用。本研究以四川省21个地市州的城市社区为研究对象,采用半开放式问卷调查收集数据,对当前城市社区心理健康服务现状进行系统调查,以期为进一步完善四川省社区心理健康服务体系的理论建构和实务工作提供参考依据。

二、研究方法

(一)研究对象

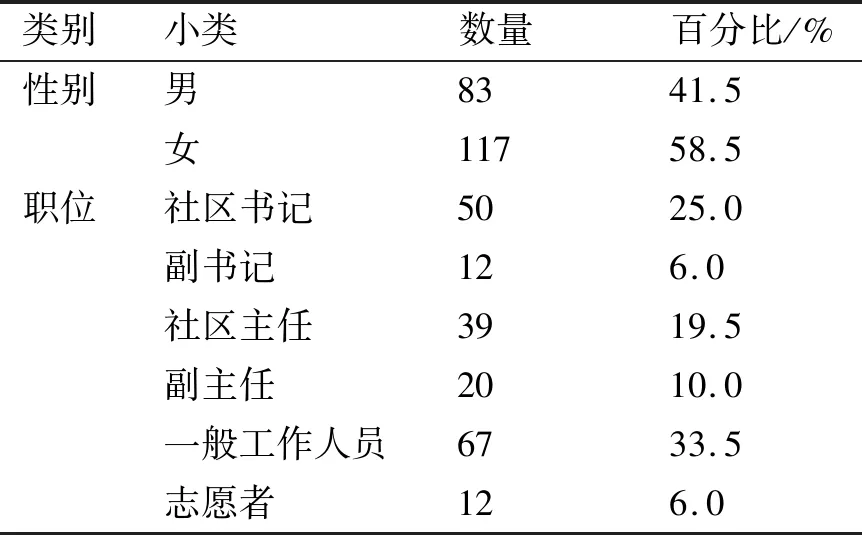

根据四川省21个地市州2019年常住人口的比例分布,采取分层取样的方法,总共抽取全省200个城市社区作为研究对象。其中,成都55个,占27.5%;南充14个,占7.0%;达州12个,占6.0%;绵阳12个,占6.0%;泸州10个,占5.0%;宜宾10个,占5.0%;德阳9个,4.5%;内江8个,占4.0%;乐山8个,占4.0%;遂宁7个,占3.5%;自贡7个,占3.5%;广元6个,占3.0%;眉山6个,占3.0%;广安6个,占3.0%;巴中6个,占3.0%;资阳5个,占2.5%;攀枝花4个,占2.0%;雅安3个,占1.5%;凉山8个,占4.0%;阿坝2个,占1.0%,甘孜2个,占1.0%。所有接受调查的对象均为熟悉本社区相关情况的工作人员。其中社区书记50人、副书记12名、社区主任39、副主任20名、一般工作人员67名(其中3名心理辅导人员)、志愿者12名。调查对象的性别为男性83名、女性117名(见表1)。

表1 被调查者的基本信息

(二)研究工具

本研究采用自编的《社区居民心理健康服务现状调查表》,主要包括九方面内容:(1)社区居民心理健康服务机构设置情况。(2)社区是否开展过心理健康服务。(3)社区是否有必要设置心理健康机构。(4)社区心理健康服务需要的人群。(5)社区心理健康服务需求的内容。(6)社区提供服务人员的要求(数量、资质)。(7)目前社区遇到居民需求通常的处理方式。(8)社区心理健康主要提供的服务、需要的条件设备。(9)社区提供心理健康服务是免费还是收费、管理建议(包括监督、评价)等内容。

本研究于2020年5月至11月期间由经过培训的调查员到各社区进行现场半开放式问卷调查,并逐条将所调查内容填入记录表,然后利用SPSS18.0统计分析软件对数据进行描述性统计分析。

三、研究结果

(一)社区心理健康服务机构设置情况

社区心理健康服务机构一般设在社区或者社区卫生中心。在本次调查中发现,在所调查的200个社区中,“设有心理咨询室或心理咨询机构”的社区仅有58个,“没有设置心理咨询室或心理咨询机构”的社区有142个,超过七成的社区未设置心理咨询室(见表2)。进一步的分析发现,在开设有心理咨询室的58个社区中,有22个社区处于闲置状态(闲置率达37.9%)。闲置的主要原因是缺乏心理学专业人才、经费不足或前来咨询的居民较少等。

表2 社区心理健康服务机构设置情况(n=200)

为了解四川省各市州设置心理咨询室的分布状况,以全省的平均比例(29%)为界,雅安(100%)、乐山(75%)、西昌(71%)、遂宁(71%)、巴中(66%)、广元(66%)、绵阳(41%)和自贡(42%)8个城市的设置比例在平均数之上,成都的设置比例(27%)接近平均数。在参与调查的样本中,较多城市的社区没有设置心理咨询室或心理咨询机构,如攀枝花、宜宾、内江、泸州、眉山、达州、甘孜、阿坝等8城市未发现设有社区心理咨询室。

(二)社区向居民开展心理健康服务情况

调查题目“社区是否为居民开展过心理健康服务”的结果显示,200个社区中,“未面向居民开展心理健康服务”的社区有121个,比例为60.5%。这些社区的居民心理健康服务完全没有纳入社区工作中,在这方面的工作尚处于空白状态。“为社区居民开展过心理健康服务”的有79个,占比为39.5%(见表3)。这表明,当前四川省多数城市社区未面向居民开展过任何形式的心理健康服务。

表3 社区开展心理健康服务情况(n=200)

就社区为居民提供的心理健康服务形式来看,通常以讲座和个别心理咨询为主,比如邀请心理学专业人员定期或不定期地给社区老人、妇女和儿童、青少年等人群开展心理健康类讲座。在开展频率上,有的社区每年开展1次,数量较多的社区每年为2至3次。例如,某社区反映会“开展针对未成年人的心理健康讲座”;某社区“每年都会面向社区居民开展心理健康讲座,群体主要以儿童、青少年为主”。“但相比其他类型的活动,心理健康活动数量较少,因为本社区所管辖区域不大,居民数量较少,发现的心理健康问题也不多。”一些设有咨询室的社区每周定期某一天开放咨询室,对居民开展心理辅导以及给老人提供心理慰籍、协调居民的家庭矛盾和邻里纠纷等,但是真正前来咨询的居民非常少。

(三)社区对设立心理咨询服务机构必要性的认知

问题“社区有无必要设置心理健康服务机构”的调查结果显示,超过八成的社区认为有必要设置心理咨询室。具体结果如下:31个社区被访者认为社区没有必要设置心理咨询室,占15.5%;169个社区被访者认为社区有必要为居民设心理咨询室,占84.5%。整体来看,当前四川省城市社区对设置心理健康服务机构的必要性有着充分的认识(见表4)。

表4 社区对心理咨询机构设置必要性的认知(n=200)

(四)社区对需要接受心理健康服务群体的认知

对问题“你认为哪些群体需要接受心理健康服务”的调查显示,在参与调查的200个社区中,除13个社区认为居民心理健康不需要服务外,其余187个社区对于心理健康服务的群体认知呈现以下结果(见表5)。

表5 社区对需要接受心理健康服务群体的认知

从人群分布角度来看,社区工作人员提及比例最高的前三位为孤寡、独居老人,青少年儿童和职业压力群体。多数社区被访工作人员认为各个年龄阶段的个体都有可能存在心理健康服务的需求。“现在社会每个人工作和就业压力大,每个家庭都面临着很多问题”。在具体频次提及上,孤寡、独居老人被提及79次,占39.5%;青少年儿童群体被提及59次,占29.5%;承受职业压力的群体被提及48次,占24.0%。多数被访者认为“青少年人群,容易叛逆,离家出走、不适应新环境等问题,且排斥心理咨询”,“青少年处于叛逆期,容易惹事生非”。而孤寡、独居老人,“无子女陪伴,生活单调,精神空虚”。同时,承受职业压力的群体也需要接受心理健康服务。此外,还有被调查者特别提到社区工作人员承受的工作压力较大,需要心理疏导和减压服务。

(五)社区对居民求助的现实问题归类

对调查问题“居民求助社区的现实问题有哪些”,社区工作人员认为社区居民对心理服务需求多样化。被访人员谈到“平常求助的现实问题主要有家庭成员关系、孩子教育、青年工作压力等”,“夫妻之间的矛盾,婆媳之间的关系不好”,“平常求助的现实问题主要有蛮横不讲理的人,以纠纷、家庭矛盾为主”(见表6)。

表6 社区对居民求助现实问题的归类

从各种现实问题排序看,居民求助社区最多的是家庭矛盾与纠纷问题,排到第一位,有81个社区提到,比例为40.5%,其中包括夫妻之间、婆媳之间、父母与子女之间的矛盾。排在第二位的是老年群体的心理关怀与照料问题,有79个社区,占39.5%。孤寡、独居老人的精神孤单、情绪抑郁需要陪伴和心理安慰。排第三位的是青少年儿童的问题,共有59个社区谈到,占29.5%,主要包括子女的家庭教育问题、青春期叛逆、留守儿童的心理辅导等。排在第四位的为生活压力所导致的心理问题,包括残疾、低保、无业、贫困、下岗、吸毒等糟糕生活状态导致的各种心理问题,共提及48次,占24.0%。

(六)社区设置心理咨询机构人员要求情况

对问题“你对社区心理咨询人员有什么从业要求”的调查结果显示,除了少数社区没有明确考虑或者认为不必要之外,绝大多数社区都把服务人员的专业性和资质放到首位。接近85%的社区都认为从事社区心理健康服务的人员必须是接受过心理学专业训练、培训或者学习的专业人员。超过60%的社区认为除了专业之外,还应持有心理服务、心理咨询方面的资格证(如心理咨询师证、社工师证)。“如果要设立相关机构,肯定需要几名专业的心理咨询人员。”为了“避免出现人员不专业、人员不够的情况,所以一个社区可以考虑配置一个专业的心理辅导员”。此外,也有社区谈到为体现专业性和节约成本,可以“与社区医院合作,联系社区医院专业心理医师为居民服务”。还有社区提出可以采用几个社区联合设置,认为“每个社区配几名不太现实,建议每个街道(分管几个社区)设立一名专业的心理疏导师,有问题时可以去找专业人士。提前预防,使其不要产生心理上的疾病”。

(七)社区心理健康服务机构应该提供的服务内容

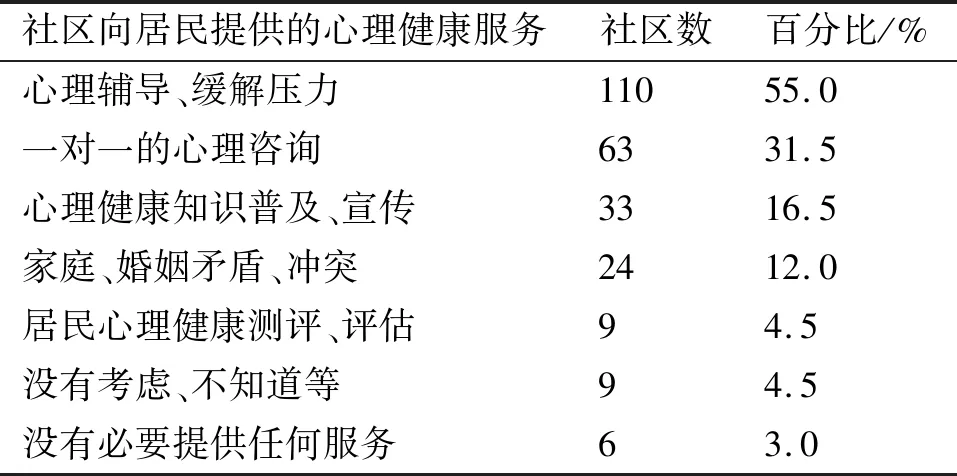

对于“如果社区设有心理咨询室,应该对居民提供哪些服务”这一问题,除9个社区对心理咨询室设置的用途认知不足(如“不知道”或“是为居民证件等办理咨询”等)和6个社区认为没有必要提供任何心理健康服务外,其余185个社区调查结果见表7。对社区设置心理咨询室主要为居民提供哪些方面服务的调查结果显示,心理辅导是占到第一位的,有110个社区明确谈到,占55.0%,比如“调解矛盾,心理辅导”,“一对一心理疏导”,“群众工作、劝导,特别是针对弱势群体的心理疏导”,“倾听服务、压力宣泄服务”;有63个社区明确提到为社区居民开展“心理咨询”服务,占31.5%,比如“主要提供心理咨询,或者开展讲座科普心理健康知识”,“开展青少年问题心理引导,居民心理咨询”;33个社区认为应该开展心理健康知识或者心理知识的普及宣传、心理健康讲座,占16.5%,如“需要专业人员来做心理健康和专业知识技能等的培训”,“在社区的微信群里转发街道办相关的心理健康知识宣传”,“发放一些免费的关于心理健康知识的书籍供居民们阅读”;还有24个社区强调要化解家庭矛盾和冲突,占12.0%,“主要还是家庭纠纷”(因为家庭纠纷较普遍),“婚姻冲突、家庭琐事、工作压力的疏导”。

表7 社区对居民应提供的心理健康服务

(八)社区开展心理健康服务缺乏的必要条件

针对“社区如果设置居民心理咨询室开展心理健康服务,本社区还缺乏什么”这一问题的回答上,结果显示,在参与调查的200个社区中绝大多数社区普遍认为存在“三缺”,即缺人、缺财、缺物。第一是专业人才严重缺乏,“社区专业心理辅导人才匮乏”;第二是缺财,用于支持心理健康服务的资金缺乏,“没有足够的资金”;第三是设立独立的心理咨询室和相应仪器设备相对困难,“专用设备缺少”,“社区占地面积较小,没有足够的空间和场地”。

(九)社区开展心理健康服务是否应该收取一定费用的认知

对“社区为居民开展心理健康服务是否收费”这一问题的调查结果显示,被访的200个社区中,有33个社区认为开展心理咨询应该根据情况适当收取一定的费用,占到16.5%。因为免费的心理咨询会影响到咨询的效果,而且不是所有人都要接受咨询。如果是社区福利,不是所有居民都接受,因此寻求咨询的居民应该自己承担这笔费用。比如“免费的质量得不到保障,只要收费标准合理,就可以收费”。另外,167个社区干部和工作人员认为社区应该提供全免费的心理健康服务,占83.5%(见表8),担心如果采取收费方式可能更容易让居民拒绝寻求心理救助。社区开展的各项工作都是免费的,既然心理健康服务是由社区来承担,理应是全免费的。“免费比较好,收费的话,居民的意愿会减少。”在免费提供服务的资金来源上,多数社区认为应由政府拨款承担,可以通过社区城乡治理资金、社区公共资金、城乡发展项目保障资金、社区保证资金、政府购买社会组织服务等途径来解决。此外,志愿者提供志愿服务也可以作为补充途径。

表8 社区开展心理健康服务是否收费

四、讨论与建议

(一)四川省城市社区心理健康服务现状

1.社区心理健康服务覆盖率整体较低。本次抽样调查发现,设置有心理咨询室的社区仅占29.0%,超过七成的社区没有设置心理咨询室。此外,还有高达60.5%的社区报告没有开展过心理健康类服务活动。由此可见,当前四川省的城市社区心理健康服务工作整体覆盖率还处于较低水平,这一结果也与国内其他地区的相关研究结果相似[3-5]。值得一提的是,即便是在开设有心理咨询室的58个社区中,仍然有37.9%的社区心理咨询室处于闲置状态。以往有研究发现,咨询费用、咨询人员专业性、面子观和咨询的便捷性是影响社区居民对心理健康服务接受度的重要因素,这在本研究中也得到了验证[2]。本次调查发现,处于闲置中的社区心理咨询室主要是由于缺乏心理学专业人才、经费不足和前来咨询的居民较少等原因所导致。

2.多数社区对开展心理健康服务的必要性有充分认识。在受访社区中,有高达84.5%的社区认为有必要在本社区设置心理咨询室。在对必要性的具体认识方面,主要涉及宏观、中观和微观三个层面的理由。在宏观上,部分社区认为开展心理健康服务能“促进社区稳定和谐”,“加强居民的心理建设,促进维护社会的治安,对于有需要的则提供帮助,对于还没有需要的则预防”,“居民的心理是否健康也是一个社区文明与否的指标,只有大家身心健康,社区整体发展与幸福感才会提高”,“如果能设置一个相关的社区心理服务站,不仅能对居民有帮助,也能促进社区心理健康的发展建设”;在中观层面上,有的社区表示“小区内很多老人、残疾人、精神障碍患者,心态失衡,矛盾频繁”,“社区居民心理健康的问题比较大,家庭矛盾、邻居关系、心理压力等突出”;从居民个人微观层面而言,认为“社区存在严重的精神病患者以及少部分处于困境中的人,必须要进行干预和及时送到精神卫生中心”。

3.社区现有的心理健康服务水平亟需进一步提升。部分社区在对心理健康服务的认识、人员配备、服务机制和服务质量上均存在较大的提升空间。社区心理健康服务是指“专业人士或组织结构针对社区成员的心理健康需要而开展的一系列咨询辅导、教育培训、宣传推介和相关的管理活动”[6]。它主要涵盖针对精神疾病患者的工作、针对社区居民的心理健康教育工作、针对特殊人群的心理支持和干预工作以及日常危机干预工作这四个方面[7]。本次调查发现,部分社区对心理健康服务内涵的理解存在相对单一和模糊的状况,还需进一步厘清相关概念。在人员配备上,专业的心理工作人员严重匮乏,这极大影响了社区心理健康服务的质量,也降低了居民在出现心理健康困扰时向社区求助的意愿。目前社区已经开展的心理健康服务类工作主要集中在居民人际冲突的化解和协调上,偶尔有开展心理健康知识宣讲,但缺乏系统性和长效机制来保证此项工作的持续开展。同时国家相关的具体指导性文件也较缺乏,这极大影响了社区心理健康服务的整体水平。

4.提高社区心理健康服务面临着诸多现实困境。从调查中可以发现,当前四川省城市社区心理健康服务主要面临着资金、场地、人员等诸多现实困境。虽然有高达84.5%的社区能充分认识到设置心理咨询室为居民开展心理健康服务的必要性,但在具体落实上却面临诸多困难。许多社区反映“专业心理辅导人才匮乏,资金、专用设备缺少”。在所调查的200个社区中,没有一个社区设置有专门的心理咨询类工作岗位,即使是兼职的专业人员也是凤毛麟角,难以满足居民潜在的服务需求。在资金方面,目前社区心理健康服务在政府层面没有专项资金来源,少数社区邀请心理学专家举办心理健康科普讲座,其经费主要从社区的其他资金(如社区保障资金)中挤出,难以形成连续性和系统性。

(二)提升四川省城市社区心理健康服务的建议

1.加强政府领导。近年来党和国家陆续出台了《关于加强心理健康服务的指导意见》《全国社会心理服务体系建设试点工作方案》等文件,这些文件的实施推动了我国社会心理健康服务工作的发展。但不容忽视的现实状况是,各级政府对社区心理健康服务的重视程度不同,在具体落实过程中也存在较大的差异性,各地所配套的资源也不尽相同。社区心理健康服务工作的系统性和长期性还有着较大的提升空间。因此,应进一步加强政府的领导作用,明确牵头部门和各级责任主体,系统制定符合本地实际情况的社会心理健康服务规划和举措,确保该项工作系统化、常规化、落地化。

2.加大资源投入。在调查中发现,资金、场地和人员是阻碍社区心理健康服务顺利开展的主要因素。政府应加大专项资金安排,为相关工作的开展提供必需的资金保障。同时各级政府可以充分利用现有场地资源,新设或改建成专业的心理咨询辅导室,为相应工作的开展提供场地保障。有条件的城市还可以在不同社区提供场地资源,免费给符合资质要求的社会机构或专业人员使用,并约定其向广大社区民众提供一定比例的公益性社会心理援助服务。此外,政府应按照一定的城区人口比例,设置专职(兼职)社区心理健康服务岗位,为此项工作的开展提供人才保障。人员的来源既可以是具有资质的内部在岗人员,也可以是相关专业大学毕业生和具有专业资质的社会人员。对于在岗人员,应加大后续专业提升的培养力度,做好专业人员的梯队建设,打通职业发展通道。

3.整合社会资源。在加大资源投入的同时,政府应充分整合高等院校、医疗机构、社会组织等现有的社会资源。街道和社区可将开设有临床与咨询心理学、应用心理学和社会工作等相关专业的高校纳入到社会心理服务体系中来。通过建立实习(见习)基地、开展师生常驻轮换式公益心理咨询服务或讲座培训等方式充实社会心理服务的专业力量。同时依托现有的社区基层医疗机构,开设相应的心理健康咨询与辅导工作。通过政府购买社会服务等方式,提高社会心理健康服务机构的参与度,推动社区心理健康服务工作的逐步完善。

4.加强宣传引导。各级政府部门应加强心理健康的宣传工作,调动社会媒体资源进行心理健康知识普及,形成关爱心理健康的社会文化氛围,消除心理困扰耻感文化和歧视现象。在宣传手段上充分利用线上和线下途径,尤其是当前广大群众使用频率较高的微信、资讯类客户端和各类短视频平台,增强广大社区居民的心理健康素养。让群众知晓心理健康的标准,掌握一定的自我调节技能,当存在心理困扰时有求助意识并知晓求助的通道。

5.注重量化考核。政府应注重对社区心理健康服务工作开展情况的量化考核工作,通过考核手段促进工作的有效落实和持续提升。将各社区的心理健康服务开展情况纳入到各社区单位的年度考核指标中,充分调动各城市社区在推动该项工作时的积极性。对于具体负责该项工作的各类专兼职工作人员,也应制定符合实际的量化考核方案,注重对职业态度、专业素养和具体工作成效的考核,将考核结果与岗位人员的职业晋升、评先选优相挂钩。对于开展的各类专项心理健康服务活动和所购买的第三方服务,应建立全方位的量化考核方法,将所服务居民纳入到考核评价的主体范围,将考核结果作为未来聘选的一项重要依据。

五、结语

本研究通过对四川省200个城市社区的调查研究,发现当前的社区心理健康服务工作整体尚处于起步阶段。开设有心理咨询室的城市社区数量偏少,缺少专项经费支持,缺少专业人才和系统化的工作规划。政府应加强领导作用,加大资源投入,整合现有的社会资源,注重对专业人员的引入和培养力度,加大心理健康宣传,注重对工作成效的量化考核。