东昆仑中生代隆升剥露历史*

2021-12-29杨莉袁万明朱传宝洪树炯李世昱冯子睿张爱奎

杨莉 袁万明** 朱传宝 洪树炯 李世昱 冯子睿 张爱奎

1. 中国地质大学(北京)科学研究院,北京 1000832. 青海省第三地质勘查院,西宁 810029

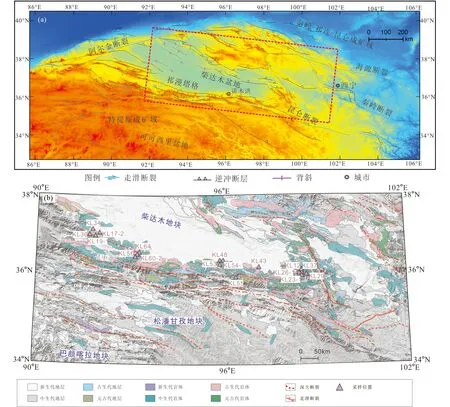

长达~2500km的东昆仑造山带呈近东西向横亘于青藏高原东北缘,其北为柴达木地块,南临松潘-甘孜地块,东接秦岭造山带,西被阿尔金大型走滑断裂截切,毗邻西昆仑造山带(图1a)。东昆仑造山带在漫长复杂的地质演化过程中,记录下了始于晚三叠世的昆仑-柴达木及羌塘地块之间的俯冲-碰撞过程。新生代以来的印度板块与欧亚板块的斜向汇聚-碰撞导致青藏高原强烈隆升(赵志丹等, 2003; 喻顺等, 2016; Yangetal., 2015, 2016),东昆仑造山带亦经历强烈构造变形及隆升剥露过程,塑造了东昆仑造山带现今构造地貌格局(Dongetal., 2018b)。

东昆仑造山带并不是简单的俯冲碰撞增生过程,而是一个经历过多期、多旋回洋陆转化和复杂碰撞后陆内演化的复合造山带。区内地质构造演化主要经历了4个造山旋回,分别为前寒武古陆形成(造山带基底);早古生代(加里东期)造山,包括早期洋盆开合(Pt3-O3)及后继褶皱山链形成(S-D3);晚古生代-早中生代(晚华力西-印支期)造山,包括古特提斯洋盆开合(C-T3)和东昆仑-巴颜喀拉褶皱山链的形成(T3);中-新生代叠复造山(莫宣学等, 2007)。各个不同时期板块的俯冲、碰撞均在此留下痕迹(王秉璋等, 2014; 陈国超等, 2018; Dongetal., 2018a; 郝娜娜等, 2014; 胡道功等, 2006, 2008)。在经历了早古生代造山旋回之后(莫宣学等, 2007),区域古亚洲洋从西到东开始收敛闭合,东昆仑地区表现为早二叠世昆南洋盆已经形成,推断洋盆打开的起始时间为早石炭世,在东昆仑东段原先已闭合的昆中小洋盆再次打开,成为边缘海或弧后盆地。中-晚二叠世到早三叠世(260~240Ma)昆南洋向北俯冲,期间昆中小洋盆先于昆南洋闭合,到晚三叠世(约230Ma),研究区进入碰撞-后碰撞陆内造山阶段,晚三叠世末-早侏罗世研究区进入后造山阶段,发生大规模岩石圈拆沉作用和幔源岩浆底侵作用,导致柴达木盆地开始形成。特提斯构造域在经历华力西-印支造山旋回后,转入新特提斯构造演化阶段。新特提斯洋的主体位置,已南移至班公湖-怒江带和雅鲁藏布带。晚中生代-新生代,东昆仑山逆冲构造系的发育,柴达木盆地的形成与演化及东昆仑山脉的强烈隆升均是对印度-欧亚大陆碰撞过程的远场响应。针对青藏高原大规模隆升事件如何影响东昆仑地区及剥露起始时间,目前尚存在争议,一部分学者认为东昆仑大规模隆升发生在印度-亚洲大陆碰撞早期,应力通过青藏高原岩石圈迅速传到藏北(50~35Ma)(Clarketal., 2010; Wuetal., 2019; Yinetal., 2008; Yuetal., 2014);另一种观点则认为东昆仑大规模的隆升发生在渐新世晚期-中新世早期,青藏高原自南向北的扩张增生过程中(30~10Ma)(陈宣华等, 2011; Yuanetal., 2006)。

前人研究东昆仑地区的隆升剥蚀历史,取得了一系列重要的成果:1)低温热年代学数据研究表明昆仑地区山在晚三叠世-早侏罗世(Jolivetetal., 2001; Yuanetal., 2003)、早白垩世(Mocketal., 1999)及古新世-中新世期间(Wangetal., 2006)都发生了明显的快速隆升;2)东昆仑周缘新生代盆地的沉积记录表明,东昆仑在中生代中晚期至新生代早期经历长期剥蚀去顶作用(魏岩岩, 2017; Yinetal., 2008);3)古流向、碎屑矿物物源分析等一系列证据均指示东昆仑造山带在晚渐新世至早中新世期间发生了大规模隆升剥露(Yinetal., 2008; Wuetal., 2019)。中生代晚期(晚三叠世)冷却事件在东昆仑不同地区均有发生,部分为稳定构造环境下的缓慢剥露冷却事件(Jolivetetal., 2001; Yuanetal., 2006),其余则可能受青藏高原南部拉萨、冈底斯等块体拼贴的影响而发生快速隆升剥露(Yuanetal., 2013; 陈小宁等, 2014; 王珂等, 2018; 王国灿等, 2007)。

上述成果促进对东昆仑地区中-新生代隆升剥蚀历史的认识,同时也表明东昆仑地区中-新生代其剥露速率及隆升时间尚存在争议,这可能是由于研究方法不同引起的,也可能是隆升剥蚀的时空分布差异性造成的。以往的研究主要集中于东昆仑地区零星的岩体低温热年代学研究及山前盆地资料反演隆升剥蚀史,在东昆仑造山带内鲜有较为系统的热年代学研究,对于东昆仑造山带中生代以来的冷却史及其时序格架等方面的研究尚显薄弱,因而制约了中新生代东昆仑山脉隆升过程和剥露机制的完整理解,从而亦限制与之相关的地质问题(例如矿床的保存与变化)的研判。近年来,裂变径迹定年技术已成为研究造山带抬升剥露作用的有效手段,本文利用磷灰石、锆石裂变径迹技术恢复东昆仑地区中生代构造热演化史,揭示该区中-新生代隆升剥蚀过程,为东昆仑隆升剥蚀事件研究提供年代学证据,同时结合前人研究探讨东昆仑造山带隆升剥蚀特征,这有助于研究东昆仑地区构造演化机制、过程及建立构造热演化事件对比框架,对于深入认识东昆仑造山带构造变形过程与机理具有重要意义。

图1 东昆仑造山带地质简图(a)东昆仑及邻区构造图(据Yin et al., 2008修改);(b)东昆仑地区地质简图(据张雪亭和杨生德, 2007修改)Fig.1 Geological sketch maps of the East Kunlun Orogenic Belt(a) the tectonic map of East Kunlun and adjacent areas (modified after Yin et al., 2008); (b) the geological sketch map of East Kunlun area (modified after Zhang and Yang, 2007)

1 地质背景

东昆仑造山带是一条多旋回复合造山带,系中国大陆中央造山带西段(刘成东等, 2004),横跨古亚洲与特提斯两大构造域华南华北两个板块,是青藏高原内另一条可与冈底斯带相媲美的巨型岩浆岩带(莫宣学等, 2007),亦是我国一个颇具规模的多金属成矿带。

东昆仑造山带在区域构造上具东西分区、南北分带的特征,从西向东大致以格尔木-乌图美仁一带为界将东昆仑造山带分为东昆仑西段(祁漫塔格地区)、东昆仑东段(都兰地区)(莫宣学等, 2007)。该造山带内部被横贯全区、近EW向展布的昆北、昆中、昆南3条深大断裂带分割。此外,造山带内还发育2条蛇绿岩带(清水泉蛇绿混杂岩带和布青山蛇绿混杂岩带)。依据区域边界断裂分布特征,将东昆仑造山带自北而南可划为昆北构造带、昆中构造带和昆南构造带,不同构造带内出露的岩石组合与活动岩浆作用不尽相同。

昆北造山带为昆北断裂带以北区域,带内岩浆活动以晚海西-印支期为主,带内南缘以大面积分布的海西-印支期花岗岩岩基侵入,北侧则是广布三叠世陆相火山岩和火山碎屑岩地层,构造变形形式以前寒武系韧性变形为主。昆中造山带属昆北断裂带与昆中断裂带所挟持区域,带内发育多期中酸性岩浆侵入活动,中寒武-泥盆纪、晚二叠世-早侏罗世花岗质岩浆岩均有报道,昆中造山带以保存有多条早古生代蛇绿岩片为特征,具有复合构造混杂岩带特点(Heetal., 2016)。昆南造山带为昆中断裂和昆南断裂之间的区域。以出露早古生代花岗岩,晚海西-印支期岩浆活动较弱为特征,昆南缝合带作为区内最为重要的构造单元分界,多以基质岩系和混杂岩块为主,两者多呈断层式接触。

区内花岗岩产出面积可占基岩面积的一半,是一条特别醒目的岩浆岩带。前人对该区花岗岩亦开展了大量研究工作。但随着研究的深入,陆续有一些原来划归华力西期的侵入体被重新归属为印支期或燕山期,它的产出面积远超过东昆仑造山带其它地质时代的花岗岩类,在区域岩浆演化史上占有绝对优势地位。已有同位素测年数据表明,晚华力西-印支期是区域侵入岩浆作用的高峰期(陆露等, 2013; 陈国超等, 2013; 袁万明等, 2000)。这些中酸性花岗岩整体分布于昆中断裂以北,且产出数量由南向北渐渐增强,展布方向主要与区域构造线相符。侵入岩从超基性-中酸性均有出露,并以中酸性岩为主,岩石组合为中基-中酸性侵入的闪长岩-花岗岩。

东昆仑造山带火山岩广泛分布,火山活动时间跨度大,多为海相中基性火山喷溢活动,亦有一些中酸性喷溢活动,到三叠纪渐转入海陆交互和陆相喷溢活动。火山岩常常是安山岩或玄武岩,亦有一些火山碎屑岩。

图2 磷灰石裂变径迹年龄雷达图(据Vermeesch, 2009)Fig.2 Apatite FT radial plots (from RadialPlotter by Vermeesch, 2009)

2 样品与实验

2.1 样品采集及制备

本文研究在东昆仑不同地段采集17件花岗质岩石样品(图1b)。KL17-2、KL19-1(绢英岩),KL34(花岗岩),KL36(花岗闪长岩)采自于野马泉地区;KL56、KL60-2及KL64采自沟脑地区,岩性为石英闪长岩;KL48(闪长岩),KL53、 KL54-1(石英闪长岩)采自于托克妥及清水河一带;KL26-1(花岗斑岩),KL23-1(中粒闪长岩),KL37(矿化蚀变岩),KL12(石英闪长岩)采于哈日扎地区;KL29(似斑状花岗闪长岩)采自热水矿区周缘;KL55为下得波利附近的斑岩体,岩性为似斑状花岗闪长岩;KL43(闪长岩)采自清水河矿区附近。样品首先经过粉碎,经传统方法粗选,再利用电磁选、重液选、介电选等手段,对矿物颗粒进行单矿物提纯,分离出磷灰石和锆石单矿物颗粒。单矿物分选工作在河北省地源矿物测试分选公司和廊坊宇能岩矿分选公司完成。

图3 锆石裂变径迹年龄雷达图(据Vermeesch, 2009)Fig.3 Zircon FT radial plots (from RadialPlotter by Vermeesch, 2009)

2.2 裂变径迹测试

磷灰石及锆石裂变径迹测试在北京市泽康恩科技有限公司完成,分别用环氧基树脂和聚四氟乙丙烯透明塑料片将磷灰石和锆石矿粒固定,制作成光薄片,并研磨抛光揭示矿物颗粒内表面。磷灰石样片在恒温21℃的5.5 NHNO3溶液中蚀刻20s以揭示自发径迹;锆石样片在210℃下,使用KOH+NaOH高温熔融物蚀刻20~35h揭示自发径迹(Yuanetal., 2003, 2006)。将低铀白云母片作为外探测器盖在光薄片上,紧密接触矿粒内表面,与CN5(磷灰石)和CN2(锆石)标准铀玻璃(Bellemansetal., 1995)一并接受热中子辐照(Yuanetal., 2006)。然后在25℃条件下的40% HF中蚀刻白云母外探测器20min揭示诱发径迹。最后需要在自动测量系统下观测统计裂变径迹。应用IUGS推荐的Zeta常数标定法计算出裂变径迹中心年龄。实验中根据标准磷灰石矿物的测定,加权平均得出Zeta常数值(Hurford and Green, 1983; Hurford, 1990)。本次试验获得的磷灰石样和锆石样Zeta常数分别为392±18.7a/cm2和90.9±2.8a/cm2。磷灰石中裂变径迹退火存在各向异性,应选择平行c轴的柱面来测定水平封闭径迹长度、自发径迹密度和诱发径迹密度。

3 结果

3.1 裂变径迹结果

对17件样品分别开展磷灰石、锆石裂变径迹低温热年代学研究,本次裂变径迹定年测试总计获得24个年龄结果,其中12个磷灰石结果和12个锆石结果(表1)。磷灰石中心年龄变化在64±4Ma~105±6Ma之间,平均径迹长度介于11.0±1.8μm~12.9±2.0μm之间,除样品KL37及KL48外,径迹长度均大于100条。12件样品的锆石裂变径迹单颗粒年龄分布相对集中,中心年龄介于152±7Ma~201±11Ma之间。按照Green (1981)所述方法计算χ2值用以评估所测年龄是否属于同一年龄组。χ2>5%,样品各单颗粒年龄属于同一年龄组,其中心年龄具有确切地质意义;χ2<5%,各单颗粒年龄属于混合年龄,需对混合年龄进行分解获得具有确切地质意义的有效年龄。

5件磷灰石样品(KL19-1、KL34、KL54-1、KL29及KL64)和4件锆石样品(KL12、KL53、KL17-2及KL43)由于χ2值较小而未通过检验,本文利用软件Radial Plotter(Vermeesch, 2009)软件对混合裂变径迹年龄进行分解(图2和图3),以期获得具有地质意义的有效年龄组。

图4 磷灰石样品的裂变径迹长度直方图Fig.4 Histogram of apatite fission track length

3.2 热历史模拟结果

样品径迹长度较短,推测经历较高的温度、裂变径迹发生部分退火,同时裂变径迹长度呈典型的单峰式分布,则该年龄代表了最后一次冷却事件的发生时间。锆石裂变径迹因退火温度高于磷灰石,故裂变径迹年龄整体大于磷灰石裂变径迹年龄。锆石裂变径迹形成后随着地块抬升逐渐冷却至磷灰石裂变径迹退火带温度,从而启动磷灰石裂变径迹时钟。当区域内降温较早的样品已至磷灰石径迹形成阶段,而在其他部位可能锆石退火作用才刚刚启动。因此,在对研究区裂变径迹年龄分析时应特别注意两种矿物在同一地质条件下的演化过程,通过二者退火温度及裂变径迹年龄,即可推测在两段温度区间内热事件的大致活动轨迹。

图5 东昆仑地区磷灰石裂变径迹年龄-海拔关系图Fig.5 Apatite fission track ages-elevation relationship for East Kunlun region

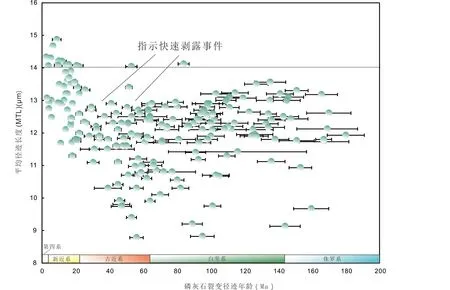

样品裂变径迹长度及其分布特征可表征其经历的地质热历史。本次分析的12个磷灰石裂变径迹平均径迹长度(MTL, Mean Track Length)中等,分布范围较大(图4),径迹长度在直方图中呈单峰式分布,略微右倾,>14μm和<10μm的径迹数占总径迹数的1/3,以长径迹占多数,由于>14μm和<10μm的径迹,被认为分别来自较老及较年轻颗粒,表明在前期热事件中退火时间漫长,形成部分短径迹,而后经历快速冷却,形成较长的新径迹。

本次研究主要在昆北带内沿近东西延伸方向采样,根据样品海拔及对应的年龄,做出磷灰石裂变径迹年龄-海拔图(图5)。采自不同海拔处的样品其磷灰石裂变径迹年龄在误差范围内趋于一致,如KL48(3094m)和KL43(3307m),印证区内快速冷却事件;在相近的海拔磷灰石裂变径迹年龄并不集中,如KL56(92Ma)和KL60-2(105Ma),暗示整个东昆仑地区的剥露并非整体抬升的,而是一个不均匀、多期次剥露过程。与造山带样品伴随岩石隆升,磷灰石达到封闭温度后开始计时,裂变径迹年龄随海拔增高年龄增大的趋势相反,海拔最高的样品KL19-1(4447m)和KL29(4847m),年龄适中,表明其在部分退火带滞留时间较长。依照海拔-年龄关系图,结合样品采样位置,分布于西段、中段及东段的不同样品均呈现近乎一致的趋势(东段偏东样品稍慢),即径迹年龄随着海拔增加而增大。

结合磷灰石裂变径迹年龄和长度数据可进行热历史模拟。根据Ketchametal. (2007a)提出的退火模型,通过HeFTy软件进行模拟,模拟软件拟合参数(GOF)可指示模拟结果同实际测量值的切合程度,当GOF值大于0.5时模拟结果可信,GOF值大于0.5模拟结果良好(Ketchametal., 2007b),GOF值分为年龄拟合参数和长度拟合参数,两个值共同作为检验条件验证模拟结果。裂变径迹模拟的初始温度和时间以及阶段限制条件需要考虑多种因素,其中最为主要的是样品所在区域地质背景及裂变径迹年龄。模拟初始年龄至少大于磷灰石裂变径迹中心年龄,本次模拟的时间设定在120Ma,磷灰石裂变径迹退火温度通常认为在120~60℃,故将初始模拟温度定在130℃,略高于径迹退火温度;模拟结束温度设为东昆仑现今地表温度(约15℃);结合区域地质背景将模拟路径由限制框约束。模拟结果不断修正从而获得最佳的热历史路径,结果由GOF值检验。所有样品的长度模拟结果与实测结果拟合度较高,GOF值在0.81~0.87之间,表明模拟结果可信。

本文选择4件样品进行热史反演模拟,每件样品均进行多次模拟,最终选择最好的模拟结果。如图所示(图6),图中淡蓝色部分代表可以接受的拟合区间,中心浅黄色区域代表好的拟合区间,实线代表最佳的热历史路径,每个模拟图左上角分别标出样品代号、模拟年龄及实测年龄。

图6 HeFTy软件模拟的磷灰石热历史及径迹长度分布结果(据Ketcham et al., 2007b)Fig.6 Apatite fission-track thermal history models and length distributions derived using HeFTy software (from Ketcham et al., 2007b)

4 讨论

4.1 隆升冷却

本文应用冷却曲线模拟法和年龄-封闭温度法联合起来共同实现东昆仑地区隆升速率的定量研究,具体计算方法参见袁万明(2016)。

(1)冷却曲线模拟法:根据磷灰石裂变径迹热历史模拟结果,可以计算不同时期的冷却速率和剥露速率。

样品KL34的模拟结果如图6a所示,总体上经历三个阶段的冷却历史,从120~96Ma,温度从退火带底部的130℃降至80℃,时间差和温度差分别为24Myr和50℃,冷却速率为2.08℃/Myr,这一阶段隆升速度较快,样品从退火带底部快速抬升,对应一次显著的构造运动;从96~15Ma,这个阶段经历一次缓慢的剥露过程,降幅温度为10℃,冷却速率为0.12℃/Myr;自15Ma至今,较为快速剥露,此阶段降温约55℃,冷却速率为3.7℃/Myr。

样品KL23-1的模拟结果也很理想,如图6b所示,同样表现出三阶段的冷却历史:首先在120~95Ma期间,经历一次快速的剥露过程,降幅温度为60℃,冷却速率为2.4℃/Myr;继而从95~20Ma期间,经历一次缓慢的抬升剥露过程,冷却速率大概在0.27℃/Myr左右,降幅温度约为20℃;自20Ma至今,降幅温度为35℃,冷却速率为1.8℃/Myr。

样品KL29的模拟结果也表明了三阶段抬升剥露事件(图6c),120~98Ma,温度由130℃冷却到75℃,冷却速率为2.5℃/Myr;之后,98~18Ma期间,经历一次缓慢的抬升剥露过程,冷却速率大概在0.25℃/Myr左右,降幅温度约为20℃;自15Ma至今,降幅温度为40℃,冷却速率为2.22℃/Myr。样品KL64模拟结果表明,在120~95Ma左右存在着快速的抬升剥露过程,温度由130℃冷却到80℃,冷却速率为2.0℃/Myr;从95~20Ma,经历一次缓慢的剥露过程,该阶段降幅温度约为25℃,冷却速率为0.33℃/Myr;自20Ma至今,较为快速剥露,此阶段降温近40℃,冷却速率为2.0℃/Myr(图6d)。

表2 年龄-封闭温度法和热史模拟法估算样品不同时期的平均冷却速率

尽管不同样品的反演结果略有差异,但其总体演化趋势相似。根据以上的磷灰石热历史反演结果,自120Ma以来,岩体经历三次抬升剥露过程,首先,从早白垩世末到晚白垩世初(约120~98Ma),是一个快速的抬升过程,该阶段的冷却速率为2.0~2.5℃/Myr,取地温梯度为35℃/km(Yuanetal., 2003),则该阶段的隆升速率为0.06~0.07mm/y;然后,从98~15Ma,是一个相对缓慢的抬升过程,此阶段冷却速率稳定在0.12~0.33℃/Myr之间,对应的剥露速率为0.004~0.010mm/y,剥露十分缓慢;最后,从中新世约20Ma至今,剥露速度开始加快并大于第一阶段的速度,该阶段冷却速率为1.8~3.7℃/Myr,以0.05~0.11mm/y剥露速率持续剥露到达地表。

由上述结果可知,侏罗纪到晚白垩世期间(201~81Ma),东昆仑地区的冷却速率为1.35~2.26℃/Myr,剥露速率为0.034~0.065mm/y;样品KL43AFT年龄为64Ma,该样品揭示的早侏罗-古新世(183~64Ma)期间的冷却速率为1.18℃/Myr,低于其他样品的冷却速率;晚白垩世至今的冷却速率明显低于侏罗纪到晚白垩世期间的冷却速率,为0.90~1.23℃/Myr,对应的剥露速率(0.026~0.035mm/y)也随之降低。

4.2 构造意义

由于磷灰石和锆石裂变径迹封闭温度不同,其不同年龄值可能是同一构造事件的不同时间的响应。4个典型磷灰石样品裂变径迹热演化史模拟呈现研究区中-新生代的演化过程,揭示出三期热事件:120~98Ma及20~0Ma 的快速冷却事件和98~20Ma间的缓慢冷却事件。结合本次获得的锆石裂变径迹年龄,认为东昆仑地区存在五个冷却抬升期:201~193Ma、172~152Ma、120~98Ma、98~20Ma及20~0Ma。

锆石裂变径迹年龄识别出的第一期早侏罗世的冷却事件(201~193Ma)表明此时东昆仑在中生代经历了一次显著的冷却抬升,该冷却事件与陈宣华等(2011)和Yuanetal. (2006)前曾记录到结果相一致;柴达木前陆盆地三叠纪-侏罗系沉积记录也印证该阶段的快速抬升剥露事件(Xiaetal., 2001)。172~152Ma的年龄组记录了中-晚侏罗世古特提斯洋闭合后,造山后伸展的构造事件,该构造事件可能一直延续到早-中侏罗世,是一次奠定了区域构造格架的具有广泛影响的构造事件,这一构造事件的发生可能和南羌塘地块与昆仑地块的碰撞、松潘-甘孜-巴颜喀拉浊积盆地闭合有关(王国灿等, 2007)。4个具有代表性的磷灰石裂变径迹热历史反演结果均呈现了在120~98Ma期间研究区出现冷却速率迅速减小的特征,这有可能意味着此时拉萨地块和羌塘地块之间的硬碰撞结束,弧后伸展和羌塘地块加厚共同影响了东昆仑东段的构造演化过程。这一热事件与拉萨地块和羌塘地块约120Ma的碰撞活动相符,应该是本次构造活动略为滞后的响应。98~20Ma(晚白垩世至古近纪早期),东昆仑地区剥露速率十分缓慢,在热历史模拟结果上表现为相对平缓的冷却曲线。20Ma至今,热历史模拟路径表现为快速上扬,斜率较大,对应一次较为快速冷却抬升过程。这一事件为印度板块对欧亚板块的碰撞作用导致东昆仑快速隆升。

东昆仑的形成是多板块或地体俯冲-增生-闭合的综合结果,不同板块或地块之间的相互作用是其中生代构造演化的强大动力,不同地段受构造运动作用强度的差异,造成东昆仑造山带的热历史演化具有时空差异性,使其呈不均匀抬升剥露。晚二叠世至中晚三叠世,东昆仑洋盆的持续向北俯冲直至关闭,此时岩石从处于高温环境,径迹极易发生退火,因此绝大部分的锆石裂变径迹很难有效的记录到晚二叠世至中晚三叠世的热事件的任何讯息;三叠纪以后大规模的岩浆活动事件结束(Dongetal., 2018a; Jolivetetal., 2001; Linetal., 2021),矿物开始保留裂变径迹并记录裂变径迹年龄,从我们此次获取的数据来看,201~193Ma的年龄期次开始记录下了中生代以来第一次的迅速隆升剥露过程。从东昆仑地区三叠纪以来的多期次冷却事件被不断证实,如在诺木洪地区锆石裂变径迹记录下了194.1~144.4Ma和115.7~100.2Ma两期冷却事件(Chenetal., 2019);在东昆仑及相邻地区,中生代-新生代早期至少存在3次明显的冷却事件,即晚三叠世晚期延续到早中侏罗世的区域冷却事件、130~150Ma及56~45Ma冷却事件;Yuanetal. (2019)亦在哈日扎哈龙休玛矿区利用锆石裂变径迹识别出188~144Ma和139~96Ma两期冷却事件;其他学者采用40Ar/39Ar年代学方法在西大滩两侧地区识别出120~140Ma的早白垩世冷却事件同样印证了白垩世构造事件的存在(Mocketal., 1999)。上述证据表明,在东昆仑地区广泛存在白垩纪剥露冷却事件,该时期的剥露与拉萨-羌塘碰撞同时发生,可能是这一碰撞的远程效应所致。

4.3 东昆仑区域剥露作用

纵览前人在东昆仑造山带不同地区获得的裂变径迹及(U-Th)/He 等年代学结果,东昆仑地区在中生代中-晚期以来的冷却事件广泛发生,并具有明显的时空差异性。表3为统计的东昆仑造山带及周缘地区现有低温热年代学数据。

大量的晚侏罗世-早白垩世40Ar/39Ar年龄集中在在昆仑断裂附近,反应出与昆仑断裂活动有关的构造热事件(Mocketal., 1999; Arnaudetal., 2003),被认为是昆仑断裂强烈的韧性剪切作用所造成。在造山带北部,则鲜有该热事件的年代学证据,表明受该韧性剪切带的构造热事件影响向北削弱,其规模和温度较有限,主要是影响造山带南侧地区。Mocketal. (1999)对东昆仑南缘西大滩地区花岗岩体中钾长石模拟,结果显示早白垩世-渐新世之间的持续缓慢冷却过程。沉积学证据也印证东昆中带和东昆北带的隆升剥露,三叠系碎屑白云母40Ar/39Ar年龄、白云母中Si含量和碎屑锆石U-Pb年龄,表明松潘-甘孜三叠纪巨厚沉积的物源来自其北部的东昆仑造山带(Enkelmannetal., 2007)。东昆仑碎屑锆石年龄谱240~250Ma的年龄峰值,亦很好地响应了东昆中及东昆北构造带内两期岩浆岩的年龄峰值(Dingetal., 2013)。上述物源分析研究表明,东昆中及东昆北造山带基底岩系及花岗岩类在二叠纪末至三叠纪经历显著的隆升剥露过程, 为松潘-甘孜构造带提供了大量碎屑物质。

现代的经济和社会的发展都是建立在一定的能源消耗的基础之上的,随着能源需求的不断的增加,一些现有的常用资源已经越来越少,为了改变这种状况,亟需发展建设一些不消耗能源、无污染的清洁能源供应。目前,水力发电和风力发电在这种形势之下得到了充分的发展,并且,已经证明了其前景和效果是非常好的,水力发电是目前来说最符合我国的国情也最为清洁的一种方式,不仅合理的利用了水流势能,并且还有效减缓了我国的能源压力,重视水力发电,保证供电质量是我国水力发电的重要环节。

表3 东昆仑造山带及周缘的冷却事件

图7 东昆仑地区磷灰石裂变径迹年龄-径迹长度关系Fig.7 Age-trace length relationship of apatite fission track in the East Kunlun region

在东昆南造山带内出露典型的弧前盆地沉积组合(下三叠统洪水川组)、磨拉石建造(上三叠统八宝山组),为东昆南带强烈造山运动的沉积响应(Dongetal., 2018b)。上述地质证据表明,东昆南造山带作为俯冲增生杂岩带在早中三叠世接受海相沉积,中晚三叠世期间东昆南造山带发生隆升,中下三叠统海相沉积隆升至地表并遭受风化剥蚀,沉积上三叠统八宝山组陆相沉积,形成其与下伏地层的角度不整合(Dongetal., 2018a)。综上地质证据、沉积记录及年代学结果,造山带内不同地区快速隆升剥露的起始时间南部晚于北部,即东昆中造山带及东昆北造山带内快速隆升剥露过程发生在二叠纪末至晚三叠世期间,东昆南构造带显著的隆升剥露主要发生于晚三叠世以来。

渐新世晚期-中新世早期(约30~20Ma)以来,东昆仑经历大规模的快速冷却剥露过程。来自东昆仑最大的Kumukol山间盆地碎屑磷灰石(U-Th)/He结果显示,东昆仑山和祁漫塔格地区在~40Ma被迅速抬升(Shietal., 2018),Jolivetetal. (2001)应证白干湖地区(祁漫塔格地区)花岗岩磷灰石和锆石裂变径迹热年代学研究结果所揭示约40~30Ma以来的快冷却事件;东沟地区晚二叠世花岗岩磷灰石裂变径迹热史模拟,同样识别出约40~30Ma以来的快速冷却事件,认为是其受制于阿尔金大型走滑断裂及白干湖分支断裂控制的结果(Liuetal., 2017)。魏岩岩(2017)采用磷灰石裂变径迹及(U-Th)/He方法对祁漫塔格北峰东沟地区以及南峰野牛沟地区花岗岩体的冷却历史研究,结果显示祁漫塔格经历新生代初期~40Ma的缓慢隆升和20Ma以来的强烈隆升阶段。近年来大量的热年代学结果显示,东昆仑造山带在20Ma经历显著抬升(Wuetal., 2019);柴达木盆地南部地震剖面的沉积模式和构造分析表明,该山脉的初始隆升始于29~24Ma(Yinetal., 2008)。值得注意的是,热年代学年龄结合区内一系列逆冲断裂的时空分布分析,似乎东昆仑渐新世晚期-中新世早期的快速隆升剥露事件与断裂系活化时间近乎一致。东昆仑地区的磷灰石(U-Th)/He年龄显示,由柴达木北缘南向逆冲引起的快速冷却事件发生在~35Ma(Clarketal., 2010)。更多的研究表明,在山脉的南部和东部均出现了晚渐新世-早中新世快速降温事件(Yuanetal., 2006)。然而,在东昆仑中段(北缘)的样品未记录到该阶段的任何信息,中段(南缘)的AHe年龄结果和40Ar/39Ar结果则均显示了晚渐新世-早中新世快速降温事件,如:东昆仑断裂带附近的样品分别显示32~40℃/Myr(Daietal., 2013)及9~15℃/Myr(Mocketal., 1999)的冷却速率。相较之,中段(北缘)样品的冷却速率只有~1℃/Myr。因此,在30~20Ma期间,位于格尔木附近的东昆仑中段(南缘、北缘)存在差异剥蚀,而造成这种差异剥蚀的机制目前还不清楚。

裂变径迹年龄-径迹长度图呈凹面向上的(boomerang)“香蕉图”(Greenetal., 1986)镜像关系,即绝大多数的径迹小于14μm,在20~30Ma左右径迹增长,指示东昆仑地区在20~30Ma经历明显抬升作用(图7)。

综上所述,大量中生代中晚期至新生代早期的低温热年代学年龄,很可能正是东昆仑造山带在这一时期内长期缓慢冷却剥露的结果,造山带内不同地区现今出露地表的基岩在这期间位于地壳不同深度,在快速剥露至地表的过程中,不同深度的样品逐次通过不同低温年代学体系封闭深度,从而记录了时间跨度为中生代中晚期直至新生代早期的低温年代学年龄,之后由于新生代晚期的差异剥露过程现今均出露于地表。

5 结论

(1)采自东昆仑地区不同地段12件样品的磷灰石裂变径迹年龄分布在64±4Ma~105±6Ma之间,平均径迹长度介于11.0±1.8μm~12.9±2.0μm区间,12件锆石裂变径迹年龄集中在152±7Ma~201±11Ma。

(2)锆石裂变径迹年龄结合磷灰石径迹年龄及其模拟结果结合共同揭示出东昆仑地区五期冷却事件:201~193Ma、172~152Ma、120~98Ma、98~20Ma和20~0Ma,5个年龄组较好地反映了东昆仑地区所经历的构造热事件,且给出具体的时间限制。201~193Ma年龄组响应南部羌塘地块与昆仑地块的碰撞事件;172~152Ma年龄组记录了中-晚侏罗世古特提斯洋闭合后,造山后伸展的构造事件;120~98Ma热事件与拉萨地块和羌塘地块约120Ma的碰撞活动相符,应该是本次构造活动略为滞后响应;98~20Ma年龄组为东昆仑地区长期的缓慢剥蚀去顶过程的印证,20~0Ma的快速隆升剥露事件则为东昆仑周缘断裂系活化所致,多期隆升剥蚀事件均得到了沉积记录及地层不整合等研究成果的证实。

(3)东昆仑地区隆升剥蚀起始时间从由南到北逐渐变老,体现东昆仑地区隆升剥蚀的不均一性,也表明在该地区存在多期隆升剥露事件。

致谢衷心感谢北京市泽康恩科技有限公司实验员在裂变径迹实验测试与分析过程中的悉心指导;特别感谢中国地质科学院地质研究所喻顺研究员在文章讨论中的建设性建议;同时真挚感谢中国地质科学院地质力学研究所杨静副研究员在数据解释中的悉心指导;感谢昆明理工大学孙滨博士在计算机成图上的指导与帮助;最后由衷感谢二位审稿人和编辑的细心审阅和宝贵性的意见与建议。