军用电子产品数字化协同设计平台研究与应用*

2021-12-29张光文

张光文

(四川九洲电器集团有限责任公司,四川绵阳 621000)

引 言

以雷达为代表的复杂军事电子装备产品的研发面临着多品种、少批量、技术状态变更频繁、多学科耦合等特点,其需求管理、项目管理、产品设计、制造管理等复杂度都很高[1]。九洲电器作为国内二次雷达设备科研生产的大型骨干企业,在快速发展过程中,也面临着诸多问题和挑战,主要体现在仍然采用以二维为主三维为辅、物理样机迭代验证为主的传统产品研制模式,设计、工艺、制造和检验之间存在大量频繁的数据转换,多专业领域之间协同难度大,工程变更频繁,物料清单(Bill of Material, BOM)准确率难以保证,机电专业领域之间协同不够,难以有力支撑产品快速研发和及时交付。

随着数字化和智能化技术的不断发展和应用,众多单位都在复杂机电产品数字化研制模式变革方面开展工作,包括采用基于模型定义(Model Based Definition, MBD)技术实现设计制造一体化[2-4]、数字化虚拟样机驱动研制过程[5-6]、协同平台的关键技术研究[7]、一体化BOM数据链构建[8-9]、协同研发体系建立[10]等,通过将数字化技术应用到复杂装备的研发中,帮助企业提高研发效率、节约成本、提升创新能力。

面向数字化转型,九洲电器确定“数据驱动”战略,树立“数据就是增量”的新数据观,全面推进科研生产核心业务的数字化,通过信息化能力建设强化基础支撑,助力交付能力打造提升,支撑公司高质量发展。数字化协同设计平台的建设,是数字转型的重要抓手,旨在建立基于MBD的数字化产品规划、仿真、管理协同平台,以一体化BOM数据为核心,实现产品研制过程中管理信息、产品信息、资源信息、制造信息、成本信息、质量信息等有效整合和管控,从而提升企业的研发能力、制造能力、管理能力和协同能力。

1 协同平台功能框架及关键技术

1.1 功能框架

数字化协同设计平台以军事电子产品研制业务需求为核心,借助西门子产品生命周期管理(Product Lifecycle Management, PLM)平台,从产品数字化协同设计、机加工艺设计及仿真、装配工艺规划及仿真、印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)工艺及验证、导航式研发、企业知识、技术状态管理、系统集成等方面进行总体规划和设计,重点实现基于MBD的三维产品设计及仿真、三维工艺规划及仿真和全三维协同环境构建。平台功能框架包括六大部分,见图1。

图1 数字化协同设计平台功能框架图

1)建立符合MBD设计要求的企业级标准规范,实现对三维模型进行数字化定义,能够基于设计规范进行模型检查,通过产品制造信息(Product Manufacturing Information, PMI)标注实现对设计信息和制造信息的三维表达。

2)实现基于MBD的全三维设计和工艺一体化的产品协同研发,以三维模型为载体,支持机、电、软跨专业协同设计,实现数字化工艺规划及仿真验证和三维可视化制造。

3)构建贯穿整个研制过程的机电一体化BOM,实现覆盖设计和工艺所有环节的技术状态精准管控,保证数据的完整性、一致性和准确性。

4)统一企业级基础资源库,覆盖设计资源和工艺资源,实现资源库分类体系定义,支持资源(元器件、标准件、设备、工装等)建模,为全三维数字化样机的形成提供基础支撑。

5)构建单一数据库软硬件环境,支持数字化协同设计平台内部集中、集成和安全的数据传递。

6)采用统一和标准的外部集成接口,实现协同设计平台与上下游相关业务系统的紧密集成,实现顺畅的数据交换。

1.2 关键技术

1.2.1 在线机电协同设计

雷达设计涵盖结构设计、电路设计、软件设计等多学科专业,九洲电器在传统的研发过程中,各专业管理人员和技术人员隶属于不同的研发部门,分布于不同的办公环境,采用不同的设计软件,各环节之间主要以文件方式进行协调和评审,研发流程以及数据之间的关联和集成度较低,协同设计效率不高,技术状态变更比较频繁。

通过采用MBD技术,以三维模型作为协同研发的数字化信息载体,建立基于模型的自顶向下的雷达设计控制结构,梳理固化机电一体化协同设计流程,完成设计模式从二维为主、三维为辅到全三维的转变。

1)采用关联设计技术,梳理分析雷达产品从总体设计、分系统设计到零部件设计的参数化控制结构,建立自顶向下的参数分解和控制模式,形成了产品级的数字化协同研制新机制。雷达自顶向下设计控制结构见图2。

图2 雷达自顶向下设计控制结构图

构建控制结构树,由上到下传递设计约束关系。总体设计人员确定总体控制参数,将控制参数分解传递到各分系统,约束各分系统的设计。分系统设计人员接收总体控制参数,进一步分解传递给机电专业设计人员,约束具体的零部件设计。

详细设计阶段建立产品结构树,基于MBD的全三维设计模式(结构和线路)的所有零部件(自制结构件、PCB板、元器件、标准件、电缆、线束等)均建立三维模型,支撑全三维数字化样机的形成。

在控制结构树与产品结构树之间建立相关性,当控制结构发生更改时,自动触发相关专业的详细设计变更。

2)构建机电协同设计流程,将结构设计、原理图设计和PCB设计三者按照业务逻辑进行有机串联和衔接,通过流程中权限的精确控制,使结构设计与线路设计在统一流程规范下协同工作。各专业设计师统一进行在线设计,减少本地数据管理,有效控制研发数据版本。机电协同设计过程见图3。图中PDM为产品数据管理(Product Data Management),NX为软件名称。

图3 机电协同设计过程图

在协同平台中,以型号项目为中心,统一定义研发项目团队,建立统一的协同工作区,从而实现对项目人员和数据的统一管控。打破职能部门划分,将各业务范围和各专业的管理人员和技术人员统一在一个项目团队中进行管理,按照专业和业务范围等灵活配置权限。按照研制阶段、产品类型、专业门类等对各专业数据进行合理分类、组织和共享。

机电设计采用全三维设计理念,通过基线及增量文件的在线互传实现结构数据与线路数据的相互继承、迭代和协同,通过沟通在线化和载体可视化使得多专业之间的协同设计更加直观高效,减少反复更改的次数。

1.2.2 一体化BOM管理

针对九洲电器传统研制过程中各环节BOM独立管理、准确率较低的问题,结合上下游业务对BOM管理的切实需求,制订“规范BOM管理、提高BOM准确率、从源头上保障科研生产高效精准运行、支撑交付能力提升”的目标,明确设计工程物料清单(Engineering Bill of Material, EBOM)、工艺物料清单(Process Bill of Material, PBOM)、制造物料清单(Manufacturing Bill of Material, MBOM)的业务范围、关联关系和变更控制机制,实现一体化BOM技术状态的精准管控。

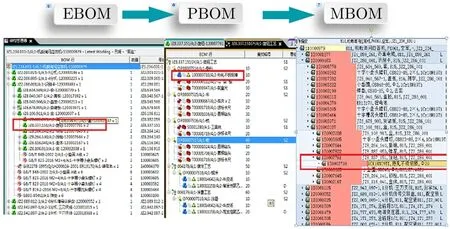

1)清晰定义EBOM、PBOM和MBOM的数据结构、属性信息等,明确BOM之间的关联关系,见图4。

图4 EBOM、PBOM和MBOM数据结构图

EBOM面向产品设计环节,包含产品模型、图纸、参数、技术要求等数据。PBOM面向工艺设计环节,包含工艺路线、工序、工步、消耗件、毛坯件、拆分件、工装设备资源、原材料、辅料等工艺数据。MBOM面向生产环节,包含生产批次、产线、设备、质量等数据,指导车间生产执行。以EBOM为数据源头,依次派生PBOM和MBOM。

2)通过PLM平台与机电设计工具的无缝集成,实现源头EBOM自动生成,见图5。图中NX, Cadence,Aside, Teamcenter为软件名称。

图5 设计EBOM自动生成图

结构设计师在NX中保存装配结构、原理图设计师在Cadence中保存原理图、软件设计师在Aside中发布软件时,接口自动提取结构数据、线路数据和软件数据至PLM平台中,实现机电软一体化EBOM的同步自动生成,取代人工搭建,实现EBOM数据的完整性、准确性和一致性。

3)采用BOM 多视图的组织管理方式,贯通EBOM→PBOM→MBOM传递链路,见图6。

图6 机电软一体化BOM演变图

构建多BOM 管理容器,在EBOM、PBOM 和MBOM之间建立关联,设定数据传播路径,可以快速完成各级BOM初始化。依据各环节业务需求对相应BOM进行调整后,提供不同BOM之间的差异性比对,保证数据一致性。

4)围绕一体化BOM开展技术状态的精准管控,实现BOM数据源头统一、变更协调、闭环受控,见图7。

图7 BOM技术状态管控图

采取基于模型的定义来建立单一产品数据源,以产品模型为核心,将产品论证、方案、软硬件设计、工艺、制造、试验等相关数据集中管理,形成以BOM为核心的产品数据,对所有数据的形成、审批、更改等技术状态进行统一记录和管控。

1.2.3 三维工艺可视化

九洲电器原有的工艺业务模式是以二维计算机辅助工艺设计(Computer Aided Process Planning,CAPP)编制二维工艺卡片为主,与设计和制造环节之间存在大量的数据转换,同时也存在过度依靠工艺人员经验、工艺知识缺乏积累和重用机制、工艺文件编制工作费时费力、工艺文件更改不及时不统一、工艺统计汇总工作量大等一系列问题。

数字化协同设计平台通过构建基于模型的三维数字化工艺设计及仿真环境,实现了以基于模型的工艺数据定义为主的三维结构化工艺设计,完成了工艺业务模式的转变,真正成为连接设计与制造环节的枢纽。

1)通过在平台中查看JT轻量化设计模型,工艺人员可以直观、快速地理解设计意图,进行可视化的工艺性审查分析,在线批注和反馈审查意见,提高产品可制造性。

2)通过NX的WAVE同步建模技术,基于三维设计模型快速构建三维工序模型,开展三维工艺规划设计,形成结构化工艺清单(Bill of Process, BOP)数据模型,全面表达产品工艺设计信息,见图8。

图8 结构化BOP图

3)通过PLM平台与Tecnomatix软件的集成实现三维装配工艺仿真,通过NX与Vericut软件的集成实现三维零件工艺仿真,建立起基于模型的虚拟工艺仿真验证环境,推动从物理样机验证向数字样机验证过渡。

4)平台与下游制造执行系统(Manufacturing Execution System, MES)集成应用,为生产环节提供可视化、交互式三维电子工艺作业指导书,在生产现场电子看板上实时查看工艺模型及三维标注、工序卡片、3D快照、操作过程仿真动画等,更直观地指导工人开展基于模型的无纸化生产和检验,见图9。

图9 可视化电子作业指导书

1.2.4 企业级基础资源库

九洲电器原有的基础资源数据主要是条目信息,设计人员习惯在本地线下管理相关资源数据,没有建立统一的基础资源管理模式,无法支撑开展基于全三维的设计。

数字化协同设计平台通过资源数据梳理、建模和验证,搭建了企业级的元器件符号、封装、三维模型等设计资源库以及工装、设备、材料、辅料等工艺资源库,为全三维数字化样机形成及基于模型的仿真、工艺、制造和检验奠定基础。

1)基础资源库包括设计资源库和工艺资源库,见图10。

图10 企业级基础资源库

通过与主数据管理系统、企业资源规划(Enterprise Resource Planning, ERP)系统、结构和线路设计工具等实现紧密集成,保持基础物料信息同步,自动关联产品结构,有效支持机电协同设计。

2)面向“个性化”和“共性化”资源需求,实现标准化和定制化资源库相结合,一方面针对特定需求进行量身打造,另一方面规范标准器件选型和共享。

3)统一数据规范,制订严格的质量保障措施,保证基础资源库的统一性和规范性,维护、新增和修改都按照规范完成,实现基础资源数据属性完整、准确、可用。

2 协同平台实施应用

2.1 实施保障

数字化协同设计平台引入全三维一体化产品研制新理念、新方法和新模式,是贯穿设计、工艺、制造、检验等各个环节的体系工程,其实施涉及专业多,技术难度大,影响范围广,不单纯是上线一套信息化系统,更是对企业技术和管理能力的双重考验。平台实施需要企业高层领导高度重视以及业务部门与信息化部门的紧密配合,并在标准规范和流程优化方面提供关键支撑。

2.1.1 标准规范

新模式的全面应用离不开标准规范的支撑,企业必须梳理和优化MBD模式下的产品研制流程和标准规范,制定发布基于MBD的相关标准规范文件,包括产品BOM数据管理、三维模型建库指南、三维零件建模规范、三维装配建模规范、三维标注规范等,对全三维新模式下的相关职能职责、业务流程、操作规范等进行规定明确,体系化地指导各环节开展协同研制。在协同平台中,对相关的标准规范进行固化实现,保证落地执行。

2.1.2 流程优化

围绕全三维研制模式,开展主干业务流程梳理、分析和讨论,建立面向制造的快速设计流程、基于MBD的机电协同流程、基于成熟度的设计工艺协同流程、工艺与工装协同流程等,重点优化新增元器件申请流程、科研临时用料清单上线流程、临时数据发布流程等。在流程优化的基础上,开展协同平台相关功能开发,支撑并约束优化流程的落地运行。

2.1.3 应用成果

数字化协同设计平台上线后,通过持续有力的问题解决、闭环归零和强化保障措施,不断优化提升系统使用效能和应用成熟度,基本实现协同在线化、样机数字化和研制一体化,达到预期目标。

1)多个新研重点型号产品完全基于数字化协同设计平台开展研制,多专业在线协同和全三维一体化的产品研制新模式落地,基于模型的设计、工艺、制造、检验全程贯通。

2)产品技术状态精准管控能力大幅提升,核心BOM自动生成并向制造端透明传递,源头数据可用性显著提高,设计部门EBOM平均准确率有较大提升。

3)协同平台成为新的协同研发中心和产品数据中心,新研产品数据量不断增长,历史产品数据的迁移稳步推进。

3 结束语

数字化转型已经是企业的必由之路,九洲电器数字化协同设计平台的建设和应用,是围绕变革研制模式、提升交付能力的发展需求,将MBD技术与军事电子产品研制业务相融合,推进科研生产核心业务数字化的关键举措,已经取得初步成效。在此基础上,继续向纵深推进全面系统的机电协同设计、多专业仿真工具的集成应用、基于工作流驱动的在线协同以及标准规范和基础数据的进一步优化完善,是未来的努力方向。