新疆85个县市旅游生态安全时空格局演变及驱动机制

2021-12-24杨良健曹开军

杨良健,曹开军,2,*

1 新疆大学旅游学院,乌鲁木齐 830049 2 新疆历史文化旅游可持续发展重点实验室,乌鲁木齐 830046

近年来,在全域旅游、大众旅游迅速发展的时代背景下,以乡村旅游为核心的县域旅游,正逐步成为中国旅游产业的重要支撑及未来旅游业发展的新方向[1]。自驾游、周边游、散客游等旅游形式的兴起也让县域旅游快速崛起,促进了县域旅游目的地的经济发展、旅游基础设施的建设与完善。但是,旅游产业早已不是“无烟产业”的标杆。游客的大规模空间位移,冲击着当地的旅游生态系统,造成了破坏生态环境、交通拥挤等一系列负面现象。此外,受制于各县域单元参差不齐的经济发展及旅游规划开发水平,县域旅游资源的不合理开发、利用现象也十分常见。这势必会导致县域旅游生态系统服务功能面临日益式微的风险。旅游生态系统是由自然、社会和经济3个不同性质的系统组成的复合系统[2],是保障旅游目的地旅游生态安全的重要基础。为保障人类赖以生存和发展的环境条件及效用[3],维护旅游生态系统服务功能,实现县域旅游可持续发展的目的,亟需对县域旅游生态安全相关问题展开研究。

旅游生态安全研究作为旅游可持续发展研究的重要组成部分,早已成为学界的研究热点。从研究内容来看,主要包括有旅游生态安全评价与测度[4]、动态仿真模拟[5]、障碍因子分析[6]、动态预警分析[7]、等级趋势预测[8]、时空格局演变[9]、评估与类型划分[10]等;在研究方法上,旅游生态安全常见的研究方法包括生态足迹法[11- 12]、灰色关联度模型[6- 7]、马尔科夫链模型[13- 14]等;研究对象则包括有海岛[15]、湿地[16]、景区[17]、城市[18]、省域[19]等。从以往的研究中可以发现,旅游生态安全的研究内容相对丰富多变,涵盖了旅游地理学、环境科学以及生态学等多方面的内容[14],但是对于旅游生态安全测度与评价仍然不足。一方面,学界尚未构建完整统一的旅游生态安全测度指标体系。旅游生态安全系统作为一个综合的变量系统,对其评价和测度需要全面系统考虑。“驱动力-压力-状态-影响-响应”(DPSIR)指标框架综合了5个子系统,为更加系统地构建科学的测度指标体系提供了路径。另一方面,学界对影响旅游生态安全的因子进行识别后,较少深入探究其背后的影响因素及驱动机制。而且在研究方法上,学界多沿用以往的模型,缺乏创新性。彭红松等学者在进行旅游地旅游生态效率研究时,建议可寻求生态效率指标在生态安全和可持续发展等问题的应用[20]。有学者基于此建议,将数据包络分析方法(Data Envelopment Analysis, DEA)运用于长江三角洲的旅游生态安全测度上,并取得良好成果[21]。此外,在研究尺度上,作为经济发展重心的城市以及拥用旅游直接吸引物的景区一直以来都是学界关注的重点,但缺乏介于两者间的县域尺度的旅游生态安全研究。在县域旅游迅速发展的背景下,尽早关注县域旅游生态安全测度、时空演变、驱动机制等相关科学问题,有利于对生态安全问题做出及时、有效地应对,从而达到旅游可持续发展的目的。鉴于此,本文以新疆85个县市为研究样本,兼顾DPSIR模型与DEA模型两者的优势,科学测度新疆各县市的旅游生态安全,利用ArcGIS10.6和GeoDa0.95i软件的空间分析技术对新疆各县市的旅游生态安全时空格局演变特征进行分析,采用地理探测器识别旅游生态安全的关键影响因素,最终刻画出县域旅游生态安全的驱动机制,并针对性地提出科学可行的政策建议。

1 研究区域

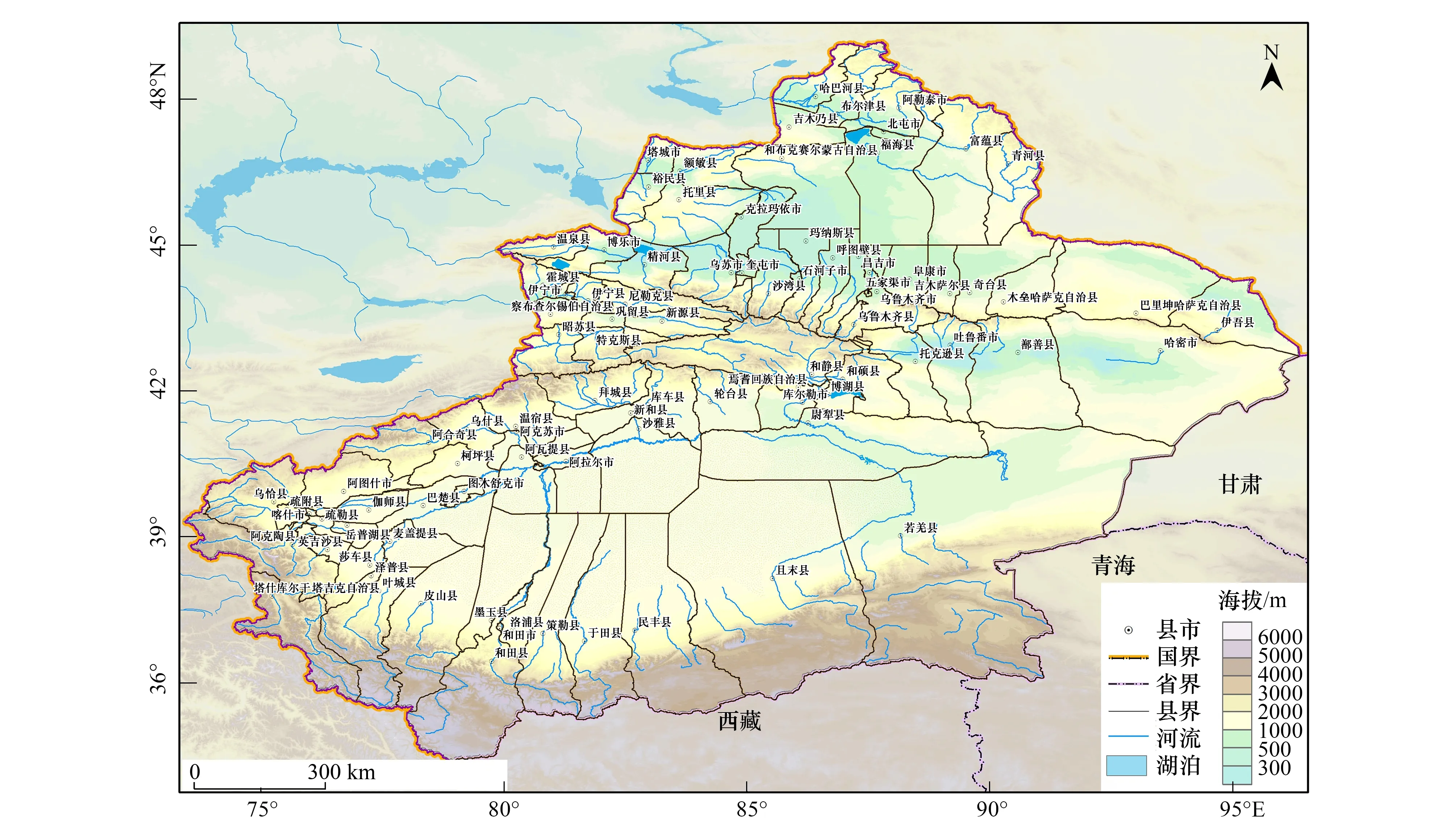

新疆维吾尔自治区地处中国西北边陲,毗邻西藏、青海、甘肃三省,与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦等八个国家接壤(图1),总面积达166.49万km2,约占我国国土面积的六分之一。作为古丝绸之路的交通要冲,“一带一路”战略的核心区,新疆有着悠久的历史文化底蕴,孕育出多元包容的特色人文景观。同时,新疆地形地貌素有“三山夹两盆”(“三山”是指北部阿尔泰山脉,中部天山山脉,南部昆仑山脉;“两盆”为北部准噶尔盆地与南部塔里木盆地)的典型特征。这一独特的地形地貌造就了壮丽秀美的自然景观,包括雪山、冰川、草原、沙漠、高山湖泊等一系列极具魅力和垄断性的自然景色。据文旅部官方资料显示(https://zwfw.mct.gov.cn/scenicspot#),截至2019年年末新疆共有13个5A级景区,在西北五省中排名第一。全域旅游、大众旅游时代的到来,新疆各县市政府依托丰富的特色旅游资源,大力扶持旅游产业的发展。旅游业成为许多县市的支柱产业,其对县域经济发展的贡献越来越高。但是,由于新疆地处西北干旱区,属于典型的旅游生态脆弱区,旅游业的快速发展业冲击着当地脆弱的旅游生态系统。因此,将新疆作为旅游生态安全研究区域具有一定的典型性。

图1 研究区地图Fig.1 Study site map

2 研究方法与数据

2.1 DPSIR-DEA模型

DPSIR模型是在PSR和DSR的基础上演化而来,最先由欧洲环境署(UNPE)建立并使用[21]。该模型可从系统视角反映出旅游活动与生态环境之间的关系,并揭示各个子系统之间连续性的反馈机制[22]。目前已在遗产地旅游可持续发展评价[23]、低碳城市生态安全评价[24]、湿地生态安全评价[25]、耕地生态安全评价[26]等领域广泛运用。

数据包络分析法(Data Envelopment Analysis, DEA)是由两位美国学者Charnes, Cooper以及Rhodes于1978年提出用于测量相对效率的方法。基于经典的CCR以及BBC模型,Tone提出了SBM模型,解决了输入或输出的非零松弛的问题以及非期望产出问题[27]。然而,为了更好地区分相对有效的决策单元的效率,Tone提出了Super-SBM模型[28]。SBM-DEA模型能够有效解决非期望产出的问题并测度环境效率[21]。本文以SBM-DEA模型来测量区域旅游生态的相对效率,并以此评估区域旅游生态安全状况,其计算公式如下:

(1)

旅游生态安全系统是一个综合的变量系统。为了能够全面科学的测度新疆各县市的旅游生态安全,本文运用DPSIR模型构建系统的旅游生态安全评价指标体系,并利用SBM-DEA模型更加科学地测度新疆各县市的旅游生态安全指数。

2.2 指标选取与数据来源

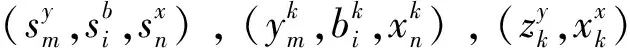

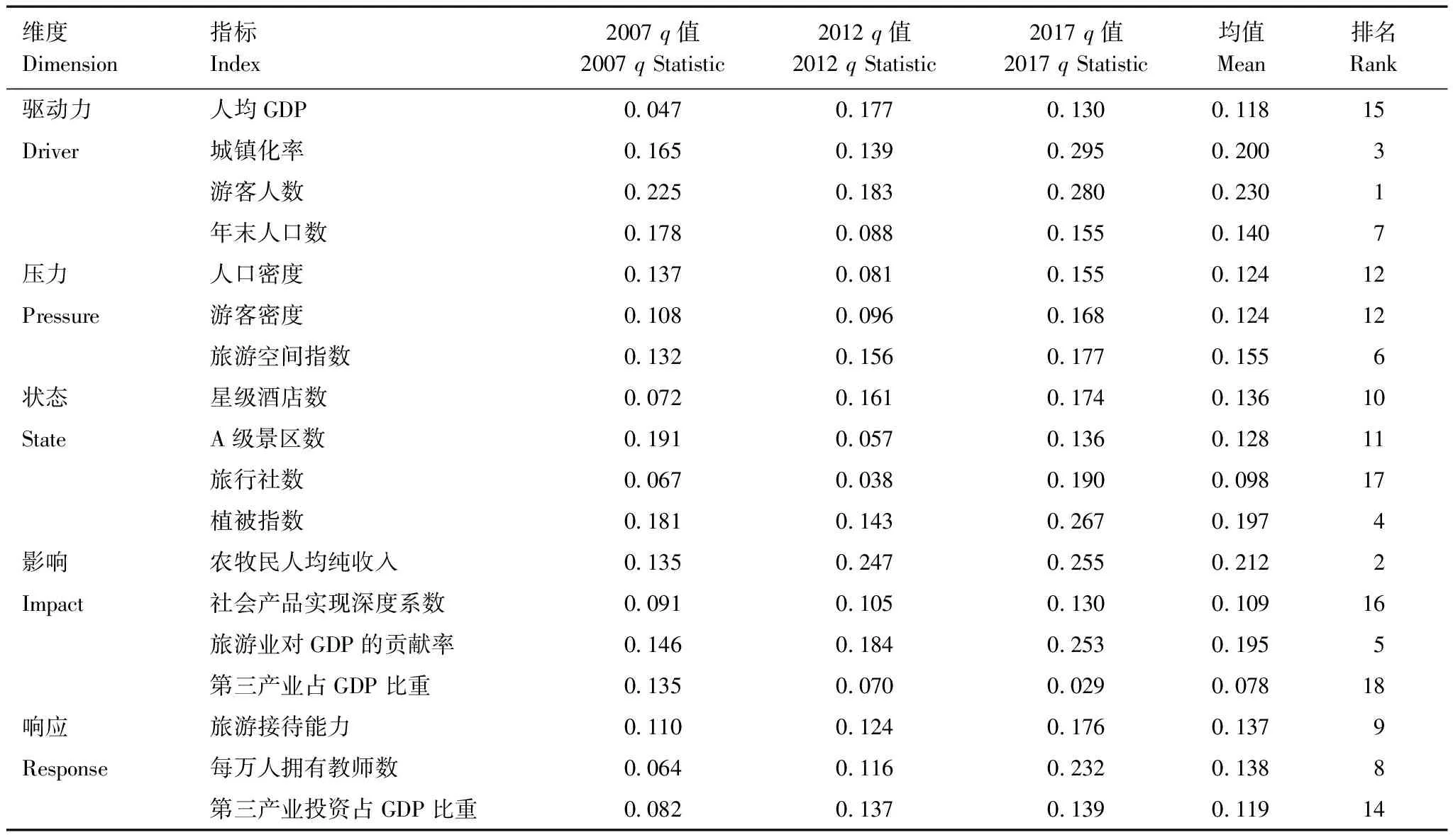

本文以DPSIR模型构建旅游生态安全评价指标体系,在综合以往文献[7- 8,10,14,18- 19,21,29- 30]研究及县域数据获取实际情况的基础上,最终筛选出18个评价指标(表1)。

驱动力(D):驱动力是旅游生态安全系统的源头,一般包括经济驱动力和社会驱动力。参考相关文献[7,21],本文选取人均GDP,城镇化率,游客人数,年末人口数四个指标作为旅游生态安全的驱动力要素。旅游目的地的经济发展水平、劳动力、游客人数是DPSIR框架中旅游生态安全的重要驱动力。人均GDP可以表征当地居民的经济状况,城镇化率及年末人口数表征当地的劳动力潜力及现状。游客人数作为DEA模型中关键的投入指标,表征当地的游客量。

压力(P):旅游生态安全压力可分为社会生态压力和自然生态压力。经济发展水平的提升、游客的涌入不仅会对当地的社会、人口环境造成一定压力,还会导致生活废水、二氧化硫的大量排放,进而对自然生态环境造成损耗而增加自然生态压力。但是,受到县域尺度数据来源的限制,本文参考了相关文献[8,10],并从数据的可获取性方面考虑,选取的人口密度,游客密度,旅游空间指数三个指标均为社会压力指标。其中,人口密度表示人口与当地土地面积的比值,游客密度表示游客人数与当地年末总人口的比值,旅游空间指标表示游客人数与当地土地面积的比值[10]。

状态(S):状态具体指旅游生态安全系统的自然、社会和经济状态。参考相关文献[8,29],本文选取星级酒店数,A级景区数,旅行社数,植被指数四个指标作为旅游生态安全的状态要素。星级酒店数、旅行社数可以反映出各县市的游客招徕、接待水平,A级景区数表征当地旅游资源状况。植被指数则可以反映出各县市的植被覆盖状态。

影响(I):影响是旅游生态安全系统中重要的产出要素。参考相关文献[14,29- 30],本文选取农牧民人均纯收入,社会产品实现深度系数,旅游业对GDP的贡献率,第三产业占GDP比重四个指标作为旅游生态安全的影响要素。旅游业的发展最终要有利于推动当地的经济发展,才能有效达到旅游生态安全的目标。农牧民人均纯收入表征各县市的农牧民收入状况,社会产品实现深度系数为旅游总收入与社会商品零售总额的比值,表征各县市旅游业在促进社会产品价值实现过程中所起的作用程度[29],旅游业对GDP的贡献率及第三产业占GDP比重分别从相对的概念来表征各县市旅游经济水平及其产业结构。

响应(R):响应作用于旅游生态系统,采取相关措施对其他子系统进行回应。参考相关文献[1,13],本文选取旅游接待能力,每万人拥有教师数,第三产业投资占GDP比重三个指标作为旅游生态安全的响应要素。旅游从业者是旅游行业的直接相关者,但是新疆各县市的年鉴及社会统计公报中多数缺少旅游从业人数这一统计指标。因此,本文以第三产业人数占当地人数的比重来表征各县市的旅游接待能力。每万人拥有教师数可以反映出当地的教育水平及人才培养的潜力。第三产业投资是DEA模型中的投入要素,其占GDP比重反映出各县市的第三产业的发展潜力。

本文数据除了植被指数数据来自于中国科学院资源环境科学数据中心[31]以外(表1),其他数据主要从2007,2012,2017年的新疆各县市国民经济和社会发展统计公报、《新疆统计年鉴》、新疆各地州的统计年鉴、新疆各县市政府官方网站的政府工作报告以及新疆文化和旅游厅官方网站(http://wlt.xinjiang.gov.cn/)得来。个别缺失数据用滑动平均法补齐。由于数据量较大且时间跨度较长,缺失较多数据的县市以数据缺失的方式处理。最终,本文收集到新疆85个县市的完整数据。

2.3 指标处理

以旅游生态安全系统理论为指导,本文以DPSIR框架构建指标体系,运用SBM-DEA模型对数据进行处理。将驱动力、响应作为SBM-DEA模型中的投入要素,压力、状态和影响作为产出要素。其中,状态和影响作为期望产出要素,生态承载压力要素作为非期望产出要素(表1)。由于各个指标的量纲、重要性有所不同,且加入了时间变量,因此本文借鉴杨丽等人的研究[32],将时间变量纳入其中,采用改进后的熵值法对指标进行客观赋权,计算结果如表1所示。

表1 新疆旅游生态安全指标体系

2.4 空间自相关

2.4.1全局空间自相关

运用空间自相关进行空间特征分析。以Moran′sI来表示空间自相关关系的特征,其计算公式如下[33]:

(2)

2.4.2局部空间自相关

局部空间自相关用于测量空间分异特征及高值聚集区、低值聚集区的空间分布特征,其计算公式为[33]:

(3)

2.5 地理探测器

地理探测器主要应用于探测和利用空间分异性[34]。其主要包括分异及因子探测、交互作用探测、风险区探测以及生态探测四个探测器。本文运用分异及因子探测模型对新疆旅游生态安全的空间分异性,并探测各个指标多大程度上解释了旅游生态安全的空间分异。其计算公式为:

(4)

3 分析结果

3.1 旅游生态安全时空格局

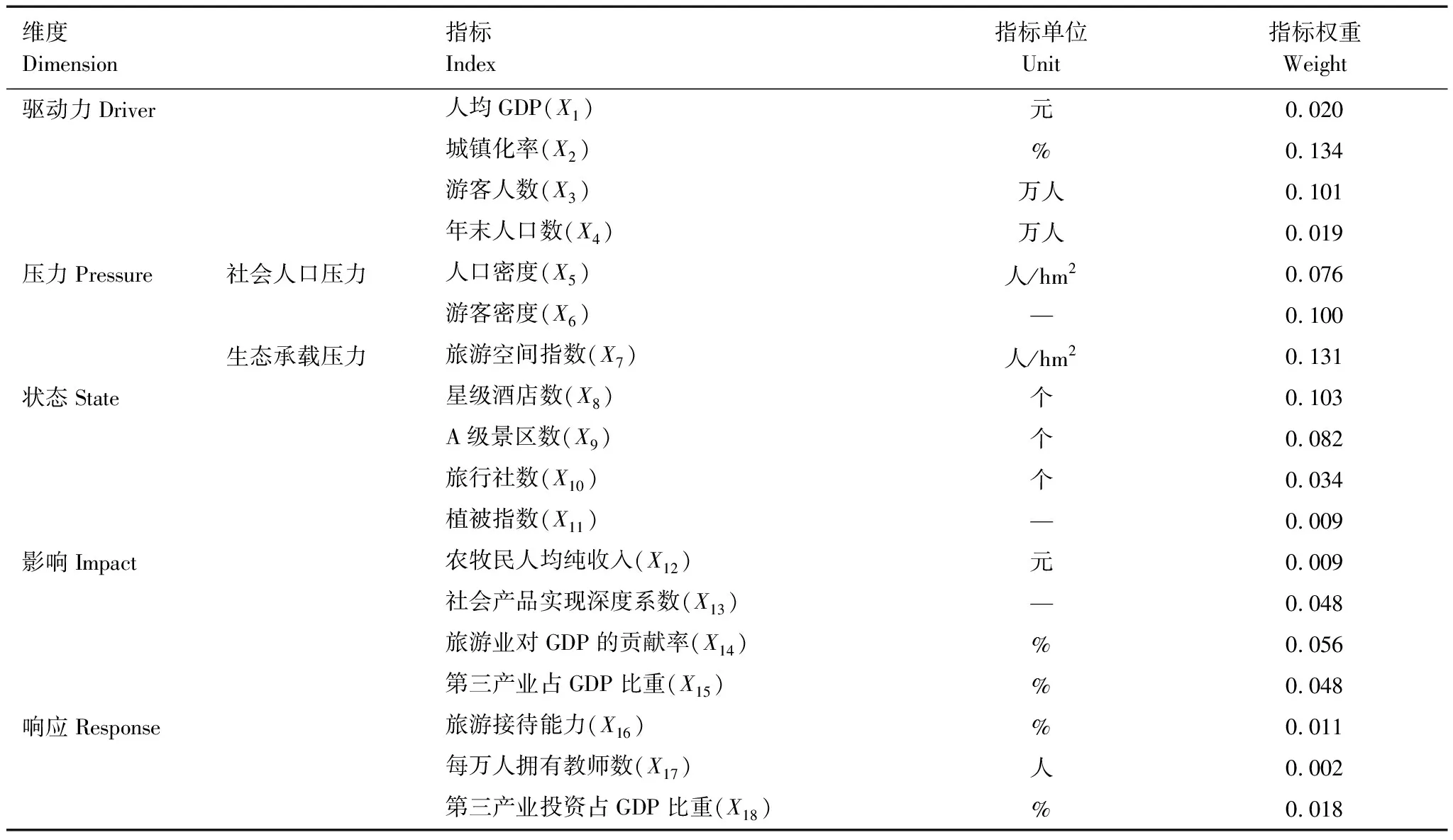

根据公式(1),通过Max-DEA软件计算出新疆各县市的旅游生态安全指数,将其导入到ArcGIS 10.6中进行可视化分析,如图2所示。

图2 新疆旅游生态安全空间分布Fig.2 Spatial distribution of tourism ecological security in Xinjiang

2007年,新疆旅游生态安全指数最高的区域空间分布比较分散,主要分布在南疆地区,如阿合奇县、疏勒县、策勒县以及若羌县。旅游生态安全指数次高区域呈现环状分布。旅游生态安全指数最低区域主要分布于天山山脉区域附近,如哈密市、吐鲁番市、乌鲁木齐市、昭苏县等。2007年为新疆旅游业的快速发展阶段,天山南北附近县市是新疆较早发展旅游业的区域。这个时期各县市盲目追求旅游经济效益,对旅游带来的负面效应没有足够的重视。从而导致天山附近县市的旅游生态安全水平较低。

2012年,新疆旅游生态安全指数最高的区域主要集中于南疆地区,如若羌县、民丰县、策勒县、墨玉县等。旅游生态安全指数次高区域主要分布于阿勒泰地区、塔城地区、喀什地区以及和田地区一带,如布尔津县、塔城市、叶城县、和田县等。旅游生态安全指数最低区域呈现出明显的集中成片分布态势,如乌鲁木齐市、吐鲁番市、阜康市等县市。这些县市大多为旅游资源相对丰富的地区,但是由于游客的大量涌进造成了一定程度上的生态破坏。

2017年,新疆旅游生态安全指数最好的区域主要集中于南疆地区,如若羌县、墨玉县、皮山县、莎车县、阿合奇县等。旅游生态安全指数次高区域主要分布于喀什地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州,如巴楚县、于田县、乌恰县等。旅游生态安全指数最低区域主要集聚于天山北坡一带,如乌鲁木齐市、昌吉市、石河子市、奎屯市等县市。

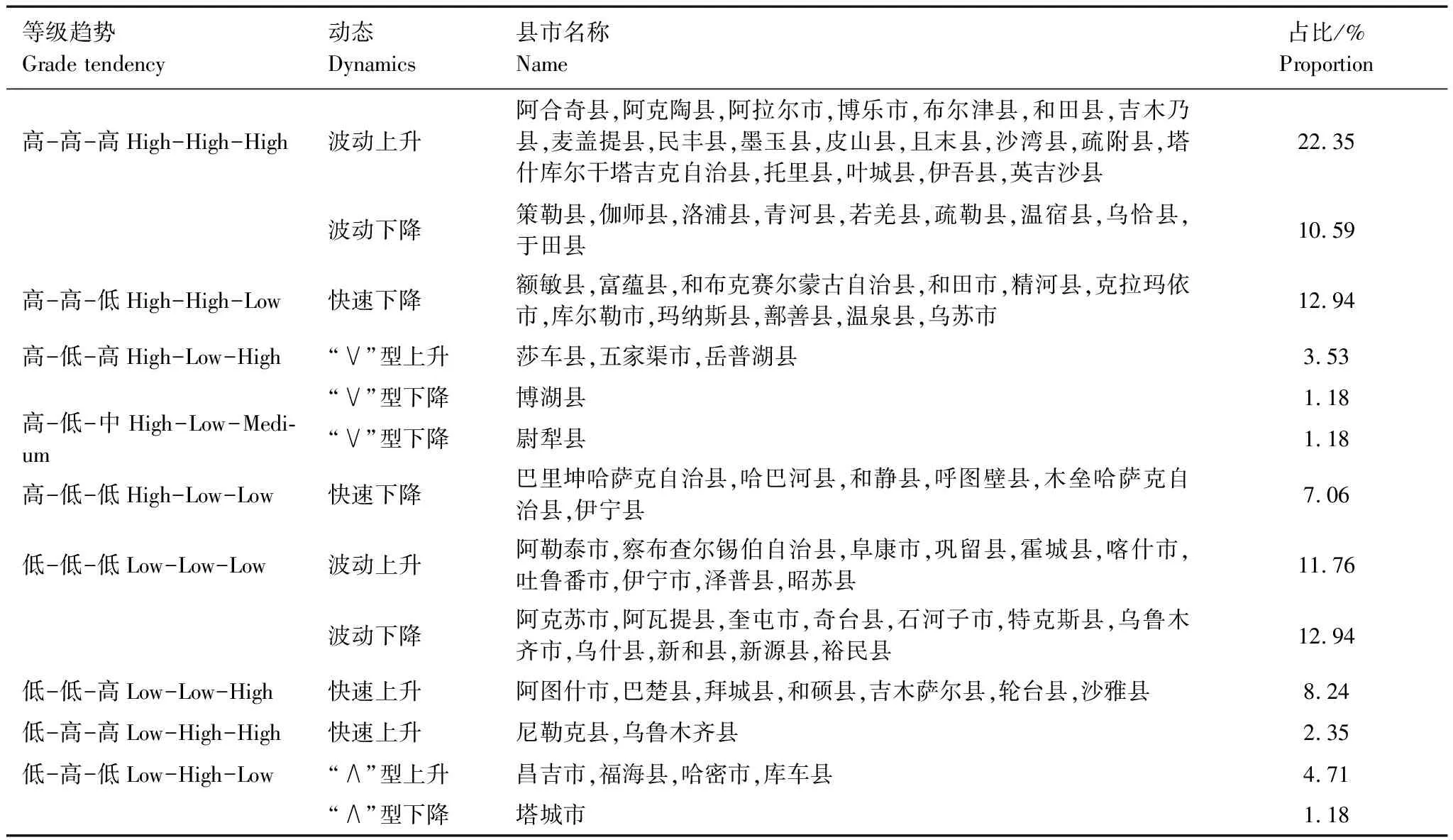

以上运用可视化的方法初步观察了各县市旅游生态安全指数的分布状况。为了更加深入地剖析新疆各县市旅游生态安全的时空演化特征。本文对新疆各县市的旅游生态安全进行了等级划分。由于目前旅游生态安全等级并没有统一的划分标准[6],本文将主要遵循数据的总体特征进行划分。因此,依据新疆各县市旅游生态安全指数的特征,本文将旅游生态安全划分为3个等级,旅游生态安全指数小于0.5为低级安全,大于0.5且小于1为中级安全,大于1为高级安全。通过对旅游生态安全指数的整理,将新疆85个县市2007、2012、2017三年的旅游生态安全等级趋势划分为高-高-高、高-高-低等9种类型(表2)。从表2中可以发现,除了尉犁县经历了高-低-中3个安全等级,其他县市旅游生态安全都介于高级和低级两个等级之间。这表明新疆各县市的旅游生态安全等级分化十分严重。处于高-高-高等级趋势的县市占比最高,为32.94%,其中呈波动上升态势和波动下降态势的县市占比分别为22.35%和10.59%。处于低-低-低等级趋势的县市占比次之,达到了24.7%,其中呈波动上升和波动下降态势的县市分别为11.76%和12.94%。这在一定程度上说明处于高级安全的县市占有相对的优势,且其波动上升的态势更加明显。但是由高级安全下降为低级安全的县市(包括高-高-低和高-低-低)占比达到20%,远高于由低等安全等级上升为高等安全等级(包括低-低-高和低-高-高)县市的10.59%。这表明许多原本旅游生态安全状况较好的县市存在恶化风险的比例,要高于旅游生态安全较差县市优化改善的比例。

整体而言,2007、2012、2017年新疆各县市的旅游生态安全指数均值分别为0.6991、0.6449、0.6327,处于中等安全状态,呈现波动下降的趋势。但是,通过表2数据可知新疆各县市的旅游生态安全几乎介于高级和低级安全两者之间。这说明新疆旅游生态安全两极分化现象已经十分严重,且新疆整体旅游生态安全水平处于中等偏低的安全状态。这同时也表明新疆旅游生态安全状况不容乐观,需要采取积极的措施缓解旅游发展带来的压力。此外,在空间上,图2直观地显示出南疆各县市旅游生态安全状况整体优于北疆各县市,这主要是由于南疆县市以人文旅游资源为主,游客量相对较少,游客对南疆旅游生态安全的影响相应较弱。而且南疆各县市大力发展特色林果业,积极树立“一县一品”的形象。旅游业的发展促进了林果产品的销售,提高了当地农牧民的收入,进而作用于旅游生态安全水平的提升。相反,北疆除了旅游发展较为成熟的县市,如布尔津县,以旅游业带动经济-社会-自然系统的良性循环,一直保持着较高等级的旅游生态安全。其他多数县市的生态保护并没有跟上快速发展的旅游业,从而导致旅游生态安全处于低级安全水平。

表2 新疆85个县市旅游生态安全等级趋势

3.2 全局空间自相关

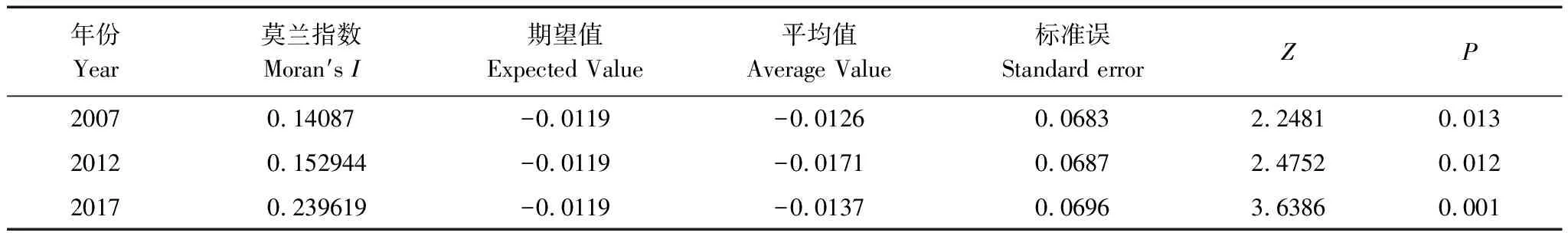

根据公式(2),并运用GeoDa0.95i软件计算得出新疆旅游生态安全的莫兰指数及其检验结果(表3)。

表3 新疆旅游生态安全全局空间自相关分析检验

从表3可以看出,相关的检验结果都通过了显著性检验(Z> 1.96,P< 0.05)[21],表明新疆各县市旅游生态安全存在明显的空间关联性。Moran′sI指数随着时间的变化而不断提升,2017年达到了0.239619。这表明新疆各县市旅游生态安全空间集聚态势越发明显。

从图3中,可以看到2007,2012,2017年新疆旅游生态安全Moran′sI散点在4个象限相对均匀地分布,表明新疆各个县市的旅游生态安全的空间依赖性表现不明显。这也说明新疆旅游生态安全指数高值和低值并不十分聚集。这对于新疆旅游生态安全有两方面的影响。一方面,旅游生态安全高值区域空间溢出效应不强,难以带动邻近县市提升旅游生态安全;另一方面,旅游生态安全低值区域对周边县市的扩散作用也相对较弱。究其原因,与新疆各县市间的交通距离有很大关系。新疆地域辽阔,各优质景点的距离较远。而游客入疆游玩多带有明确的选择性,其选择的景区知名度高,且往往相隔多个县市,甚至横跨天山南北。这也就导致了旅游资源品级较高的县市成为热门的旅游目的地,而旅游资源品级较低的县市成为冷门的旅游目的地,从而形成两极分化的局面。因此,对于热点旅游目的地,应该重视对生态破坏的积极响应,以提升旅游生态安全水平。

图3 新疆旅游生态安全Moran′s I 散点图Fig.3 Moran′s I scatter plot of tourism ecological security in Xinjiang

3.3 局部空间自相关

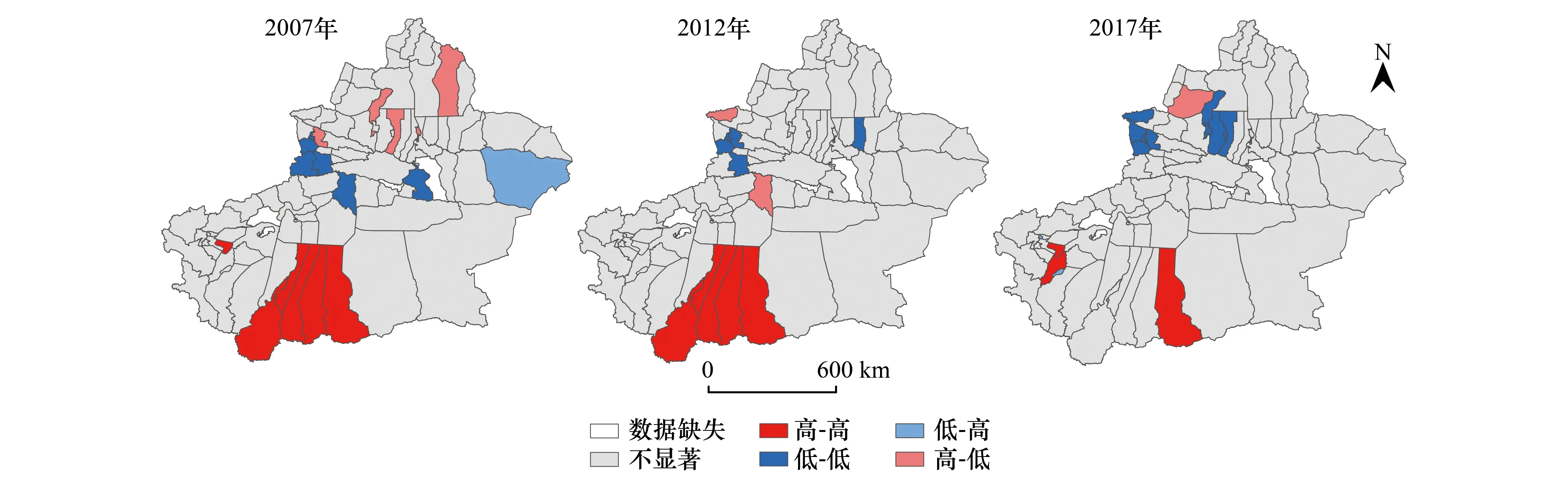

为进一步对新疆旅游生态安全进行空间计量分析,根据公式(3),运用GeoDa0.95i软件进行局部空间自相关分析,绘制出新疆旅游生态安全LISA聚集图(图4)。2007,2012,2017年通过显著性检验的县市分别为19个(占比22.35%)、13个(占比15.29%)、17个(占比20%)。

图4 新疆旅游生态安全LISA聚集图Fig.4 LISA map of tourism ecological security in Xinjiang

如图4所示,可以发现2007年高-高类县市主要分布在和田、喀什地区一带,包括和田市、和田县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县以及岳普湖县;2012年高-高类县市主要集中于和田地区;2017年高-高类县市主要有民丰县和莎车县。2007—2017年高-高类县市都分布于南疆地区,各县市人文旅游资源丰富,其开发受制于当地的资源开发和经济发展水平,游客对旅游生态的压力较小,因此其旅游生态安全保持着相对较高的水平。另外,高-高类县市正逐年减少,聚集效应减弱。说明高值区域旅游生态安全的辐射效应正逐步弱化。2007年低-低类县市主要伊犁哈萨克自治州等地,包括有察布查尔锡伯自治县、昭苏县、特克斯县、库车县以及博湖县;2012年低-低类县市包括有伊宁市、伊宁县、察布查尔锡伯自治县、特克斯县、吉木萨尔县;2017年低-低类县市有所增加,主要分布于伊犁哈萨克自治州、昌吉哈萨克自治州、塔城地区等地,并向周边地区扩散。包括有伊宁市、奎屯市、伊宁县、察布查尔锡伯自治县、温泉县、克拉玛依市、石河子市、沙湾县、呼图壁县。2007—2017年,低-低类聚集区县市间旅游资源相对较为丰富,但多数县市以自然旅游资源为主,较容易受到人类活动的干扰破坏。高-低类县市以及低-高类县市数量逐年递减,表明不论是高值县市受低值县市的影响,还是低值县市受高值县市的影响都在减弱。综合来看,2007—2017年新疆旅游生态安全聚集程度有所降低,但是低-低类聚集区域范围有所扩散,高-高类聚集区域范围则正在缩小,这表明整体而言新疆旅游生态安全恶化风险逐年增加,亟需采取有力的措施积极响应。

3.4 旅游生态安全驱动机制

通过剖析新疆旅游生态安全的时空演化格局特征,发现新疆旅游生态安全有恶化趋势,且南北疆存在严重的两极分化现象。为了针对性地对主要的影响因素进行控制,需对新疆旅游生态安全的因素进行探索,继而刻画出旅游生态安全的驱动机制。根据公式(4),本文运用地理探测器对新疆旅游生态安全的因素进行探测。将2007,2012,2017三年新疆各县市旅游生态安全数据导入ArcGIS 10.6中,运用Jenks自然断裂法分为5类。将旅游生态安全数据变量转化为类型变量。经过转化后的数据导入到地理探测器中,得到各县市旅游生态安全影响因子的结果(表4)。

表4 新疆旅游生态安全影响因素结果

驱动力子系统中,游客人数和城镇化率的q值相对较大。2017年,城镇化率和游客人数的q值分别为0.295、0.28,相较于2007年及2012年有所增长,表明城镇化和游客人数对新疆各县市的经济发展有着良好的驱动作用,进而对旅游生态安全产生重要影响。

压力子系统中,旅游空间指数的q值逐年递增,其均值在三者中排名第一,表明旅游空间指数在压力系统中起到了重要的作用。新疆地处西北干旱区,生态环境脆弱,游客的大量涌入,势必会对当地的旅游生态安全造成较大的压力。特别是对于土地面积较小的县市,旅游空间带来的压力十分明显。如伊宁市、喀什市、和田市以及石河子市,都是新疆的热门旅游目的地,但是旅游空间十分有限。此外,人口密度及游客密度也会对当地造成一定的压力。

状态子系统中,植被指数的q值逐年波动式递增,2017年q值为0.267,在三者中对状态子系统的影响最大。这说明了植被对新疆旅游生态安全的重要性。新疆各县市整体干旱少雨,水资源匮乏,不利于植被的生长,自然生态环境极其脆弱。旅游的发展带来大量的人流,对新疆各县市的植被造成了明显的破坏。星级酒店、A级景区数量对其对状态子系统也有重要影响,但其影响有利有弊。一方面,星级酒店、A级景区数量越多代表当地的旅游发展状况越好,有着较强的接待能力;另一方面,星级酒店、A级景区数量过多有可能会导致对资源的过度利用,较强的接待能力也会转变为对旅游生态安全的压力。要保持良好的旅游生态安全,需处理好旅游资源开发与保护的关系。

影响子系统中,农牧民人均纯收入及旅游业对GDP的贡献率的q值逐年递增,其均值在四个指标中排名前2,表明两者对新疆各县市旅游生态安全有重要影响。各县市通过发展旅游业带动当地的经济发展。游客购买当地的土特产品,可以增加农牧民人均纯收入。新疆许多县市都有自己特色的林果产品,通过旅游市场的推广,进一步提升了知名度,如库尔勒香梨、哈密瓜、若羌红枣、精河枸杞、皮山核桃等。此外,游客的到来刺激了相关消费,其对新疆各县市的GDP的贡献率也将有所提升。

响应子系统中,旅游接待能力及每万人拥有教师数的q值逐年递增,2017年两者的q值分别达到0.137、0.138。表明二者对旅游生态安全的影响越来越大。旅游接待能力表征的是第三产业从业人数占当地人数比重,第三产业从业人数越多在一定程度上说明当地旅游接待能力越强。旅游接待能力的提升可以增强各县市的旅游经济驱动力,为游客食、住、行、游、购、娱等方面提供重要保障。每万人拥有教师数一定程度上可以表示当地的教育水平,教师可以为当地培养更多优质的人才,从而为增强新疆各县市的旅游生态安全提供智力支持。

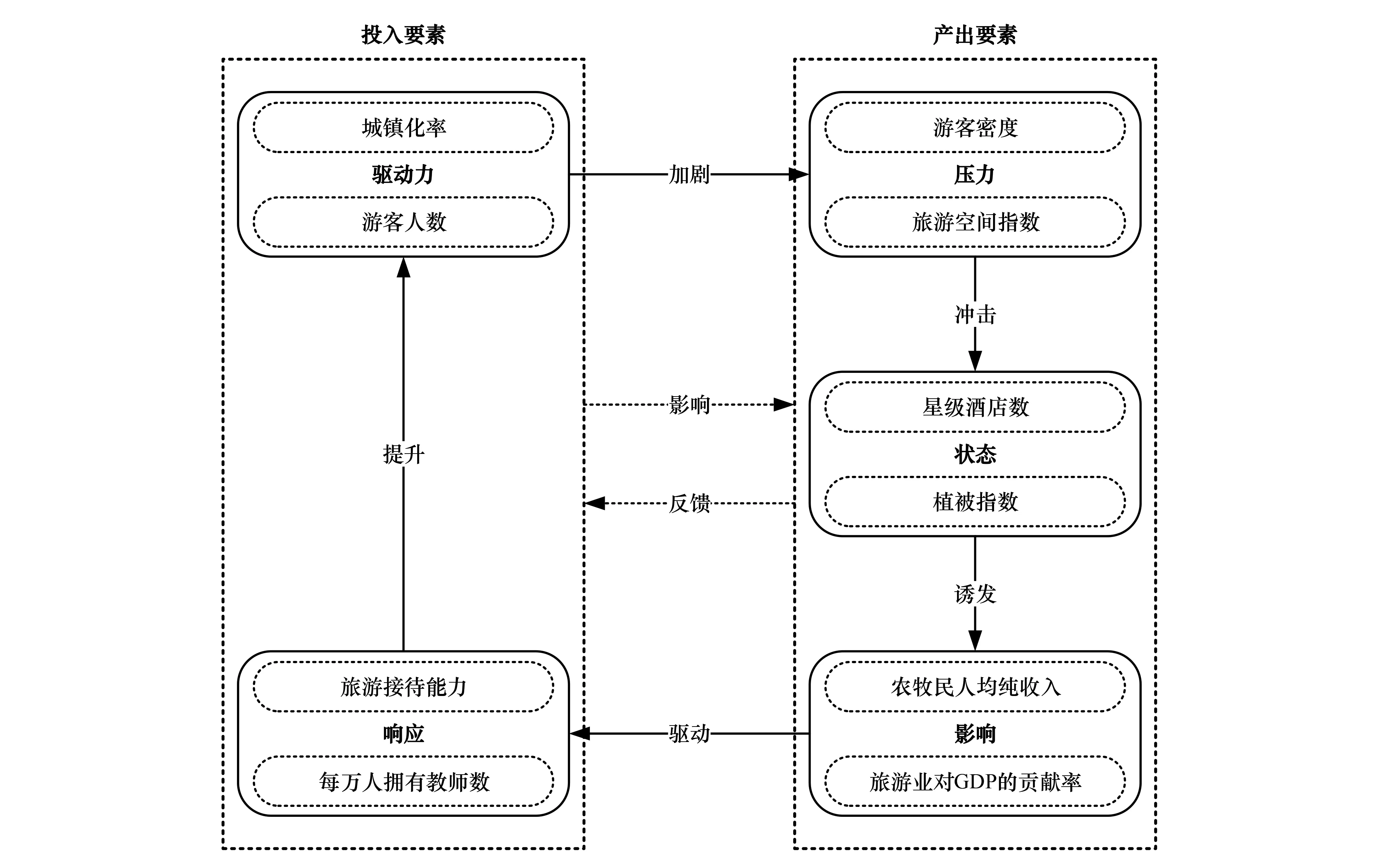

根据生态系统理论,旅游生态安全的影响因素影响着其循环运作状态。为了保持旅游生态安全系统的良好运转,必须对其主要的影响因子进行控制[21]。因此,本文将2007—2017年各个指标的q值均值进行排序(表4),在每个子系统中遴选出q值均值最高的两个影响指标。分别为:城镇化率、游客人数、游客密度、旅游空间指数、星级酒店数、植被指数、农牧民人均纯收入、旅游业对GDP的贡献率、旅游接待能力以及每万人拥有教师数。并绘制新疆旅游生态安全的驱动影响机制图(图5)。

图5 新疆旅游生态安全驱动机制Fig.5 Driving mechanism of tourism ecological security in Xinjiang

本文将旅游生态系统分为投入和产出两大要素。投入要素包括驱动力、响应两大子系统,产出要素包括压力、状态、影响三大子系统。投入要素会影响产出要素,产出要素则会将相关生态问题反馈于投入要素。两要素的良性流动是旅游生态系统得以保障的前提。其中,驱动力是引发旅游生态安全问题的源头。旅游业对于社会经济发展具有较强驱动作用,其强大的关联效应,带动了相关行业就业岗位的增加,促进了各县市人民收入水平的提高。特别是对于南疆一些边远落后县市而言,旅游可成为乡村振兴的重要手段。但是,旅游发展的负面影响同样不容忽视。城镇化率的提升及游客人数的增加加剧了旅游生态系统的压力,导致了游客密度及旅游空间指数上升,进而引发旅游目的地居民生活空间变小等现象。巨大的旅游生态安全压力将会冲击旅游生态安全的状态,刺激当地星级酒店建设的同时,也会破坏当地植被。旅游生态安全状态受到冲击,则会诱发一系列正面或负面影响。一方面,旅游发展会促进当地经济发展,促进农牧民增收,起到旅游致富的积极影响;另一方面,旅游资源的开发,侵占农牧民的耕地或牧场,进而导致当地农牧民人均纯收入有可能因此减少,拉大贫富差距。旅游发展产生的影响将会驱动各地采取响应措施。良好的响应措施可以提升旅游生态安全的驱动力,并通过整个投入要素系统影响产出要素,从而提升投入产出的效率,增强旅游生态安全水平,促进旅游业的高质量发展。

4 结论及建议

4.1 结论

本文依据旅游生态安全理论本文将DPSIR模型与DEA模型结合在一起,科学测度新疆2007,2012,2017年三年的旅游生态安全指数,利用ArcGIS10.6和GeoDa0.95i软件的空间分析技术对新疆各县市的旅游生态安全时空格局演变特征进行分析,最后运用地理探测器对其影响因素进行探测并刻画了旅游生态安全的驱动机制。研究得出以下结论:

(1)时间上,新疆多数县市的旅游生态安全指数逐年降低,呈现明显的恶化趋势;空间上,新疆各县市旅游生态安全等级两极分化严重,且南疆县市的旅游生态安全水平总体优于北疆县市。

(2)新疆各县市的旅游生态安全存在明显的相关性,旅游生态安全空间集聚态势越发明显。

(3)新疆旅游生态安全低-低类聚集区域范围有所扩散,高-高类聚集区域范围则正在缩小,负面空间溢出效应增强,正面溢出效应减弱。

(4)影响新疆各县市旅游生态安全的主要因素有:城镇化率、游客人数、游客密度、旅游空间指数、星级酒店数、植被指数、农牧民人均纯收入、旅游业对GDP的贡献率、旅游接待能力以及每万人拥有教师数。

4.2 建议

随着新疆旅游业的快速发展,新疆各县市对旅游业日益关注、高度重视。本文根据研究发现,对新疆各县市的旅游生态安全改善提出以下几点政策建议:

(1)坚持贯彻落实“旅游兴疆”基本政策,充分利用经济驱动在旅游生态安全中的积极影响。旅游活动本质上而言是经济活动。旅游生态安全问题的产生不能忽视旅游经济发展中的有利一面。新疆属于经济落后地区,旅游经济的发展能带来切实的经济利益,为新疆各县市经济的崛起注入充足活力。城镇化率及游客人数都为新疆各县市旅游经济驱动起到了重要作用,在一定程度上带动了相关行业的发展。但是,新疆许多旅游热点县市未能很好发挥经济驱动的积极优势。对于旅游经济效益较好,但是旅游生态安全处于低水平的县市,如乌鲁木齐市,奎屯市,石河子市等县市,应当积极推行生态补偿政策,针对性实施退耕还林还草、植树造林、节能减排等保护性措施,加强旅游生态系统的韧性建设,打造山水林田湖草共同体。而对于旅游冷点县市则可以在保护生态的前提下,采取积极主动的旅游市场营销策略,开辟特色旅游市场,支持短距离旅游的发展,进而提升各县市的旅游经济驱动力。

(2)大力发展旅游新业态,极力缓和旅游生态压力对旅游生态安全的影响。旅游生态压力的产生实质上是旅游生态安全驱动力所带来的负面影响。本文通过研究发现游客密度及旅游空间指数为旅游生态安全的压力子系统中的关键影响因素。因此,新疆各县市应当推进旅游业态转型升级,支持生态旅游、乡村旅游、全域旅游、冰雪旅游、康养度假旅游等新兴旅游业态发展,从而缓解传统大众旅游所带来的压力。

(3)科学制定旅游生态安全规划,保持旅游生态安全的良好的状态。旅游生态安全的状态是旅游生态安全的具体反映。政府部门需要平衡旅游开发与环境保护之间的关系。本文的研究结果表明新疆星级酒店数和植被指数是新疆旅游生态安全的关键因子。星级酒店的建立是一把双刃剑,各县市应当制定切实可行的旅游生态安全规划,划定旅游生态保护红线,监督、约束酒店的违规扩建行为。此外,新疆各县市应当高度重视植被保护,将护林工程纳入旅游规划框架内,并积极落实。

(4)推动旅游产品创新,增强旅游发展的积极影响。农牧民人均纯收入及旅游业对GDP的贡献率是影响子系统中的关键因子。因此,各县市可以深入挖掘本地特色的文化内涵,创新旅游产品供给,推出高品质的文旅创新型产品,提升新疆旅游产品的附加值。如将各县市特色的农牧产品打造成国家地理标志产品,实施“农业+旅游”的发展模式。进一步提高农牧产品与旅游的相关性,拓宽特色林果产品的销售渠道,提升各县市农牧民的人均收入水平的同时,促进当地GDP的增长。

(5)重视人才培养,提升旅游接待能力,保障有效的响应措施的实施。旅游生态安全响应对旅游生态安全至关重要。积极有效的响应措施可以提升旅游生态安全驱动力,并通过投入要素系统影响产出要素系统。本文研究发现旅游接待能力及每万人拥有教师数对旅游生态安全响应有重要影响。因此,各县市可适当加大对第三产业的投入,增加第三产业就业岗位,从而提升当地的旅游接待能力。此外,各县市政府应当重视教育发展,关注本地的人才培养,为当地旅游生态安全水平提供重要的智力保障。

由于本文是对县域单元进行相关数据的收集,数据统计收集存在限制。因此,没有将部分重要指标放入到DPSIR框架中,如污水排放量、二氧化硫排放量、空气优良天数占比等。此外,本文着重分析了新疆各县市的旅游生态安全时空格局及其驱动机制,并依据结论给出了相应的政策建议,相关建议有待实践检验。本文的研究贡献在于对县域尺度的旅游生态安全进行科学测度,剖析了旅游生态安全的时空演化格局,探测了旅游生态安全的主要影响因子,最终刻画出旅游生态安全的影响机制。未来的研究可进一步完善县域尺度旅游生态安全评价指标体系,进行县域旅游生态安全动态预警、趋势预测等方面的研究,构建相应的旅游生态安全防控机制,提升旅游生态安全研究的针对性和实用性。