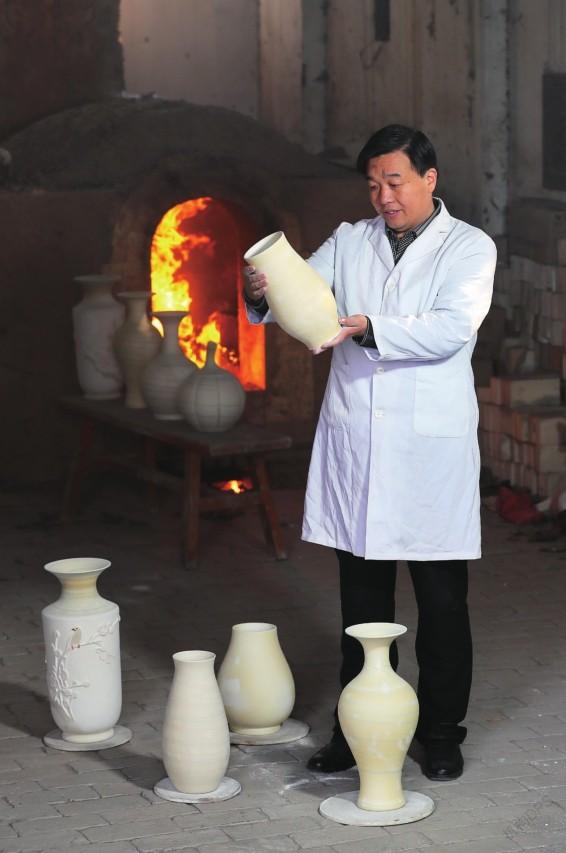

柴战柱:在泥与火的灵动里再现盛世芳华

2021-12-23

凭着对绞胎瓷艺术的热爱和坚韧不拔的毅力,柴战柱走过了坎坷不平的艺术之旅。

1985年3月,柴战柱开始学习绞胎瓷烧制技艺。1987年,他到瓷都景德镇的陶瓷研究所担任瓷器造型设计师,进修瓷器设计及制作。此后,他多次到省内外陶瓷厂参观学习,虚心请教,对绞胎瓷传统手工技艺进行了专门的研究。

在这期间,他曾多次到当阳峪瓷窑旧址寻访,漫山遍野挖掘遗留的陶瓷残片。他把这些瓷片带回景德镇,开始试验烧制,研发过程中他所记录的数据纸张就能装满10大箱。没有资金,他到处奔波借贷,给亲戚朋友们说好话,家里唯一的一套住房也被用来抵押贷款了。

2000年,柴战柱创办焦作市金谷轩绞胎瓷艺术有限公司,这是一家集绞胎瓷创作、研发、生产、销售于一体的文化艺术公司,下设制作基地——修武县当阳峪绞胎艺术瓷厂。

刚开始,瓷厂烧制的瓷器成品率极低,烧一窑,坏一窑,有时甚至整窑瓷器全部报废,一窑的成本达几万元甚至十几万元。温度曲线、釉色和釉料配制、泥土温度、收缩率差异等问题,一直困扰着柴战柱。

为了解决这些难题,柴战柱邀请北京、江西等地的陶瓷专家现场指导,经过反复试验,逐渐掌握了绞胎瓷羽毛纹、菊花纹、席编纹、类木纹、自然纹等纹理的基本技法。

一个冬天的夜晚,当一炉瓷器烧制到凌晨2时许时,液化气突然快用完了。慌忙之中,柴战柱一边让工人调小火苗,保持相对较低但平稳的炉温,一边跑去附近人家借液化气罐。约半小时后,燃气重新供上,炉温再次调高,继续大火烧制。第二天,打开窑炉后,柴战柱惊呆了,满窑二三十件瓷器晶莹剔透、光泽如玉。

山水不墨景如画,窑火无声越千年。

绞胎瓷以其精湛绝妙的工艺、温润沉静的质感和可赋予天地灵气、人情自然的形态,重新呈现于世人面前。

2002年4月28日,柴战柱烧制的第一窑绞胎瓷成功出窑,中央电视台播放了“绞胎瓷失传近千年后在焦作重获新生”的新闻,这一喜讯让全国陶瓷界为之振奋和欢呼。

同年,绞胎瓷传统工艺研发通过省级鉴定,专家看到新出的绞胎瓷说:“绞胎瓷的成功研制,不仅恢复了古代当阳峪窑的绞胎瓷烧制技艺,更重要的是填补了我国当代瓷器生产的一项空白。”

柴战柱介绍,有别于其他陶瓷品种表面的装饰技法,绞胎瓷重在利用两种或两种以上不同颜色的瓷泥塑造胎骨的纹理,这种纹理变化无穷,具有很强的装饰性。

绞胎瓷是世界上由陶过渡到瓷的进程中最先诞生的一个瓷种,是陶瓷大家族中工艺难度最大、成本最高、成功率最低的一种陶瓷。它涉及泥料配方、釉料配方、手工编花、造型设计、温度曲线烧制等多个方面,每一个环节都需要经过反复试验、上百次的失败教训和摸索,才能掌握关键技术要点。

柴战柱认为,离开传统的艺术是无根之木,没有创新的艺术是不流之水。艺术作品需要创新,才能具有生命力。他把现代美学设计融入传统工艺,让传统工艺走进现代人的生活。

在继承绞胎瓷传统工艺、保留其艺术特色的基础上,柴战柱结合现代人的审美取向,大胆引进其他艺术门类的经验、技法,在造型、釉彩、烧制工艺等方面进行创新,使绞胎瓷具有了更强的艺术表现力。

柴战柱怀着无比炽热的创作情怀,大胆运用新工艺,不仅成品率高,而且产品成色好,特别是在纹饰方面有所突破。自然纹,如行云流水、大漠孤烟等,极富中国画大写意的韵致;规整纹,如羽毛、草编、花卉、麦穗、孔雀开屏等,神秘而典雅。他烧制的40多件作品,被分别收藏于国内外30多个博物馆,作品《瓷韵》获得中国非物质文化遗产博览会金奖。

在柴战柱的生活中,除了吃饭、睡觉,就是与瓷器打交道。每当夜深人静、人们都已安然入睡时,他仍独自一人在灯下画了又改,改了又画,对每一个图案、每一种色彩反复琢磨。

有一年秋天,他在村里一户农家的菜地看到一颗金黄的南瓜,它的形状、纹理、成熟的气息让柴战柱如痴如醉,于是马上摘下来拿到窑厂,挑灯夜战开始创作南瓜绞胎瓷。

痴迷于创作的他忘了给种南瓜的村民打招呼、付钱。第二天,这名村民找上门,他连忙赔礼道歉,并把一件刚刚出窑的绞胎瓷大花瓶送给了他。

这件名为《硕果》的南瓜绞胎瓷作品,不仅获得了全国工艺美术百花奖金奖,还被编入了九年义务教育美术教材。

我国陶瓷界泰斗叶喆民先生评价:“绞胎用赭、白两色瓷泥相交而成的席紋、羽毛纹或大理石状花纹,虽然继承了过去的技法,但能加以改进和提高,做出了排列更整齐的犹如鸟翅羽毛一样的花纹或席纹一样的图案,实属难能可贵,可见其技术高超,独步一时。”?

昨天的艺术品是今天的文物,今天的艺术品是明天的文物。

柴战柱积极探索让“现代美学设计融入传统工艺,让传统工艺走进现代人的生活”的新路子,把现有的白色瓷泥用矿物质颜料调制成赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各种颜色,相间糅合制胎成型。色泥的介入使绞胎瓷由单一的黑白两色变得五颜六色,绞胎瓷工艺渐入佳境。

近年來,参加展销会的经历让柴战柱看到了新的机遇。他带着徒弟到北京、上海等地参展,不仅展示了绞胎瓷的文化历史和独特技艺,而且聆听到清华大学、中国科学院等高校及科研院所专家的建议,开了眼界、长了见识。

基于此,柴战柱重新调整思路,把底蕴深厚的传统文化融入绞胎瓷创作,开发出了更多符合现代人审美需求的产品,推出山水、太极、竹林七贤、韩愈等四大焦作特色系列作品,让传统工艺走进现代生活,使现代设计融入传统工艺,在绞胎瓷上“见人见物见生活”。柴战柱说,“瓷中君子”绞胎瓷的文化内涵正是这一美学思想的延续。

2018年,喜讯又一次传来,金谷轩绞胎瓷艺术有限公司因拥有国家专利125项,获得国家知识产权局颁发的“证明商标”。

随着影响力的不断提升,无数热衷于研究绞胎瓷文化的爱好者们纷纷向柴战柱拜师求艺,他搞培训、带徒弟,带动一批有识之士从事绞胎瓷研发和生产,使绞胎瓷艺术焕发出了新的生机。

柴战柱清楚地记得,有一年,时任河南省工艺美术协会会长张玉骉来到当阳峪,他说:“虽然专家和行业的人知道绞胎瓷,但是大众知道的很少,是墙内开花墙内香啊!”一语惊醒梦中人,柴战柱决心把绞胎瓷艺术发展成新兴的文化产业,让绞胎瓷走出河南、走向全国,让绞胎文化“飞入寻常百姓家”。

2019年,金谷轩绞胎瓷艺术有限公司参加了“中华老字号故宫过大年”活动。此外,在北京、深圳、上海等地举办的国际性、全国性博览会、文化旅游节、非物质文化成果展上,也少不了他们的身影。柴战柱边参展边请教前来参观的专家,不断对工艺进行改进,他的作品逐渐受到关注,并在国内外出现了供不应求的局面。从当阳峪到国内外,世界通过绞胎瓷看见了中国美,品到了中国风。

2021年11月5日,被誉为“金色大门”的中国国际进口博览会在国家会展中心(上海)举办,金谷轩绞胎瓷艺术有限公司受邀携产品参加。在进博会展区展出的上百件展品,均为柴战柱近年来潜心研习开发的传世珍品,受到国内外嘉宾一致好评。

此外,柴战柱还起草编制了当阳峪绞胎瓷河南省地方标准,先后协助申报“国家级非遗项目”“国家地理标志保护产品”“中国绞胎瓷之都”等多个荣誉称号,让城市留下记忆,为人们留住乡愁。

当阳峪,这个过去荒凉的山村,现在拥有陶瓷企业近30家,形成了产业集群,成为全国文化产业示范村。如今,投资近30亿元的绞胎瓷产业园项目正在这里有序建设,让人重温当年“埏埴者百余家,资养者万余户”的场面。

传承的是技艺,留下的是精神。柴战柱正怀着神圣的使命感,将绞胎瓷艺术发扬光大。?

柴战柱,1964年生于河南省焦作市,正高级工艺美术师,国家级非物质文化遗产代表性项目(当阳峪绞胎瓷烧制技艺)代表性传承人,享受国务院政府特殊津贴专家,中国轻工大国工匠,中国工美行业艺术大师,中国传统工艺大师,河南省工艺美术大师,焦作市金谷轩绞胎瓷艺术有限公司艺术总监。他从事绞胎瓷开发与研究工作30余年,恢复、传承和发展了失传近千年的当阳峪绞胎瓷烧制技艺。《硕果》《硕果累累》等4件作品入选九年义务教育美术教材;《中华龙》《孔雀壶》等多件作品被国内外各大博物馆珍藏;《花开富贵》《和谐平安》等多件作品入编《中国地理标志保护产品大典》。