广西马山县岩溶区土壤硒含量分布及影响因素研究

2021-12-23张春来杨慧黄芬曹建华

张春来,杨慧,黄芬,曹建华,2

(1.中国地质科学院岩溶地质研究所 自然资源部广西岩溶动力学重点实验室,广西 桂林 541004;2.联合国科教文组织国际岩溶研究中心,广西 桂林 541004)

0 引言

硒元素通过食物链进入人体,发挥抗氧化、增强免疫和重金属解毒等多种生物学作用,是生物体必需的微量元素之一[1]。我国有28个省(直辖市、自治区)约72%县的饲料和牧草中硒含量处于缺乏或严重缺乏状态[2],存在由东北到西南以棕褐土系为中心的低硒生态景观带,土壤中硒的平均含量小于0.17×10-6[3],土壤中生物学驱动的硒挥发速率抵消了东亚季风有关的硒沉降速率,被认为是中国中部表层土壤硒贫化的主要原因[4]。但低硒带的有机质较高、淋滤较强和碳酸盐母质地区也存在富硒土壤[5],土壤硒含量在区域上的空间差异主要受成土母质影响[6-8]。硒能够以有机结合态、螯合态、吸附态富集存在于煤层和一些富含有机质的地层中[9],由此硅质岩、磷块岩、炭质页岩和碳酸盐岩及其变质岩也具有较高的硒含量。碳酸盐岩风化过程中,碱土元素被强烈淋溶,而粘土矿物及含铁矿物高度富集,增强了对硒的吸附作用,导致岩溶区土壤硒表现出高度富集特征[10]。

广西是全国连片富硒土壤面积最大、中国长寿之乡最多的区域,也是西南地区碳酸盐岩集中分布的省份之一。多位学者从土地利用、成土母质、土壤理化性质或流域尺度等方面对广西土壤硒含量空间分布特征及相关性进行了研究[10-16]。土壤硒继承了成土母岩的特点[11],以酸态硒为主,其次是亚硒酸态和腐殖酸结合态硒[13]。土壤硒含量与Al2O3、Fe2O3、有机碳和pH值等有关[12],且不同成土母岩下土壤理化性质等影响因素也不同[8,10,13,17]。不同成土母质土壤中硒含量、形态及有效性存在差异,开展土地利用和土壤类型对土壤全硒空间分布特征研究,可以为富硒土壤资源的有效利用提供支撑。本研究选取广西马山县北部岩溶区,对比分析不同成土母质、土壤类型和土地利用方式下土壤硒地球化学特征,为富硒农业发展提供科学依据。

1 研究区概况

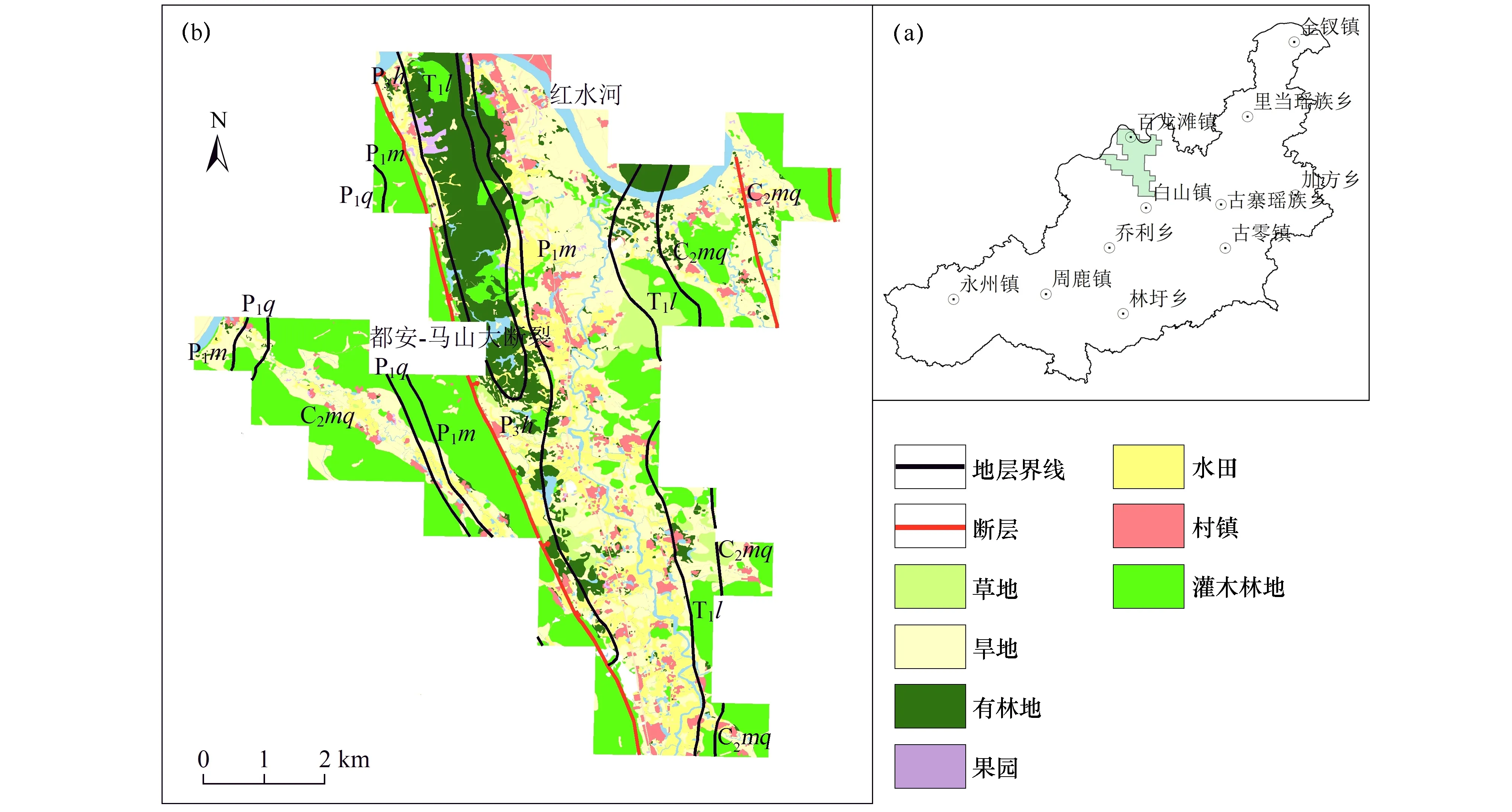

研究区位于广西马山县北部(图1),地处东经108.09°~108.2°,北纬23.73°~23.85°,属于南亚热带季风气候,年平均气温为21.3 ℃,年降雨量 1 480~1 667 mm。

图1 工作区位置示意(a)及主要土地利用方式(b)

研究区出露地层有二叠系、三叠系以及石炭系,主要包括石炭系上统马平组(C2mp),二叠系上统合山组(P3h)、下统茅口组(P1m)和栖霞组(P1q),三叠系下统罗楼组(T1l)等。土地利用方式多样,水田多位于岩溶谷地,主要土壤类型为水稻土;旱地分布在谷地两侧山坡或岩溶洼地底部,土壤类型为红壤、赤红壤或棕色石灰土;灌木林地分布在岩溶区山体,草地分布在石漠化区域,土壤类型均为棕色石灰土。

2 材料与方法

2.1 样品采集与处理

土壤样品采集和加工按照《土地质量地球化学评价规范》(DZ/T 0295—2016)于2017年6月进行。在叠加了等高线的1∶5万土地利用现状图上,兼顾地层及土壤类型,按4~12个点/km2采样。样品布设在土壤易于汇集的平缓坡地、山间平坝、低洼地带等部位,采样深度为20 cm,在同一类土地利用方式中采用“S”形、“X”形或棋盘形向四周辐射20~50 m采集3~5等份子样组合成一个混合样,剔除落叶、石块、根系等杂物。农田样品避开施肥期,避开沟渠、林带、田埂、路边、旧房基、粪堆及微地形高低不平无代表性地段,最大程度地反映区域内土壤环境状况。

采回的土壤样品自然风干,用木棍碾压,采用静电吸附法清除细小已断的植物须根,土样全部通过2 mm的孔径尼龙筛。

2.2 样品分析与数据处理

土壤pH(土水比1∶2.5)采用离子选择电极法测试,有机质采用重铬酸钾氧化—硫酸亚铁铵法滴定。XRF法测定土壤样中的K2O、Mn等指标,原子荧光法(AFS)测定Se、Hg。分析测试质量控制遵循行业标准(DZ/T 0258—2014)的有关要求,K2O、Mn、Se、Hg的检出限分别为0.01×10-2、9.8×10-6、0.01×10-6和0.000 5×10-6,准确度、精密度报出率和监控样合格率、重复样合格率均达到或优于《土地质量地球化学评价规范》(DZ/T 0295—2016)的要求,数据可靠。

采用Excel 2010进行数据处理及作图,SPSS 18.0进行描述性统计分析、正态分布检验(K-S 检验),Arcgis10.2进行空间插值,运用GS+7.0 进行半方差分析及理论模型的建立。

3 结果与讨论

3.1 土壤硒含量特征及空间结构特征

本次研究共采集表层土壤样品492件,土壤硒含量最大值为3.54×10-6,最小值为0.20×10-6,中值为0.74×10-6,剔除异常值(X±3S)后的算术平均值为0.76×10-6,标准差为0.26×10-6,变异系数为34.49%,各级含量水平的分布频率符合正态分布。硒含量平均值高于世界表层土壤平均值(0.40×10-6)[18]和全国土壤A层平均值(0.29×10-6)[19]。

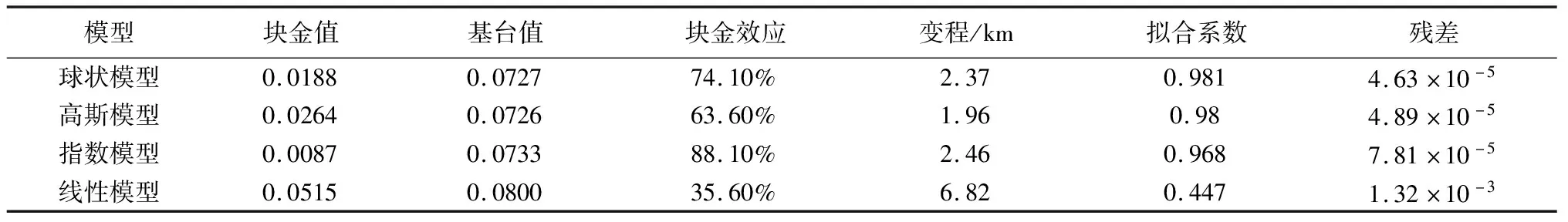

从半方差函数拟合结果可以看出(表1),土壤硒空间分布的最优模型为球状模型,决定系数R2为 0.981,残差RSS为4.63×10-5,趋近于0,表明其拟合精度较高,能够较好地反映土壤硒的空间结构特征。硒的块金效应为74.10%,属于中等空间变异性,表明硒具有较强空间相关性,主要受结构性因素影响。土壤硒变程为2.37 km,说明硒的空间自相关范围较大。

表1 土壤硒的半方差函数模型及相应参数

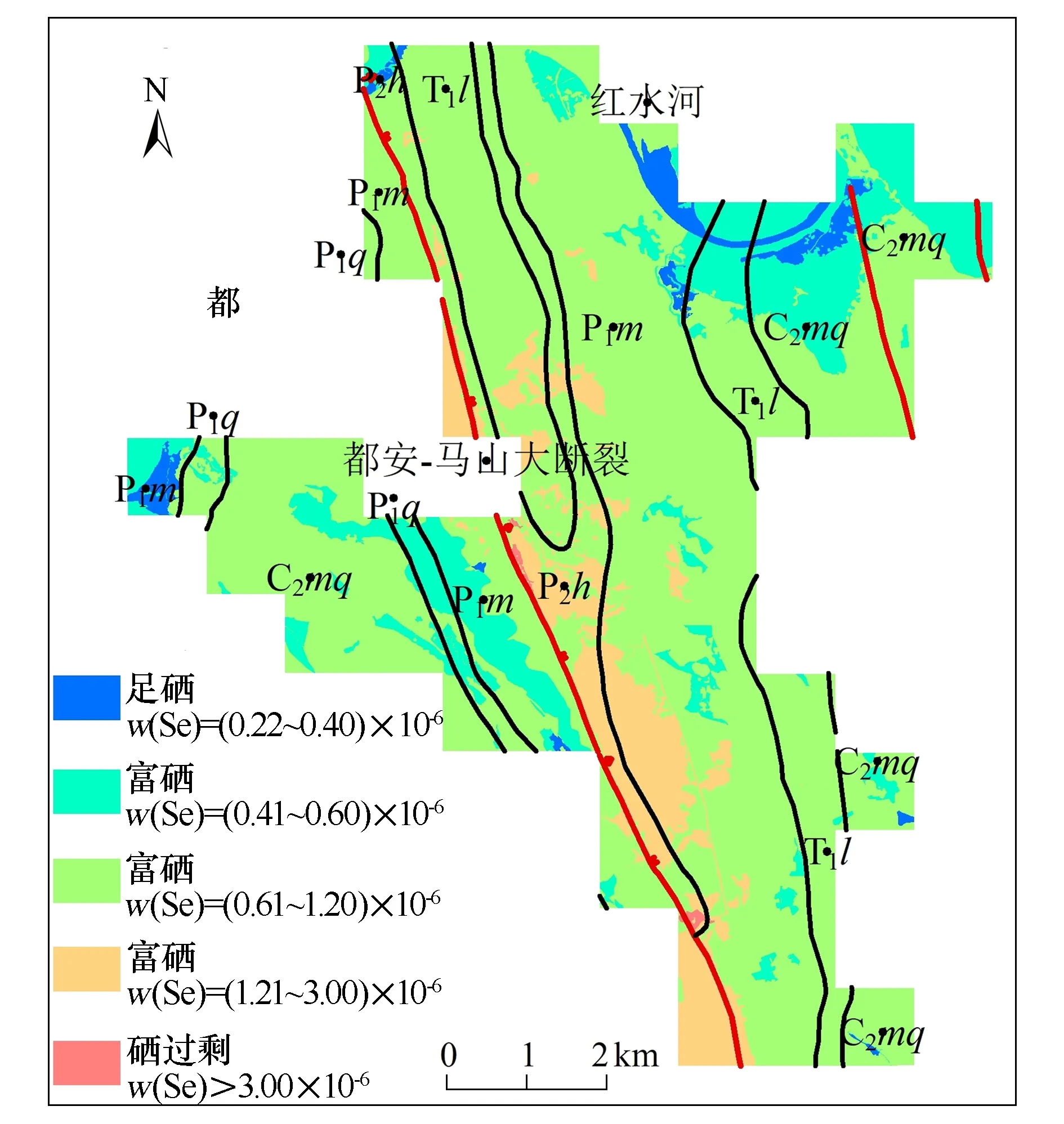

根据《土地质量地球化学评价规范》(DZ/T 0295—2016)制定的土壤硒分级标准:缺硒(<0.125×10-6)、低硒(0.125×10-6~0.175×10-6)、足硒(0.175×10-6~0.40×10-6)、富硒(0.40×10-6~3.0×10-6)和硒过剩(≥3.0×10-6),编制了研究区表层土壤硒地球化学分级图。研究区土壤硒含量总体较高(图2),富硒土壤面积为61.12 km2,占研究区的98.29%,足硒和硒过剩面积分别为0.95 km2和0.11 km2,分别占1.53%和0.18%。从图2 可以看出,研究区表层土壤硒含量空间分布存在明显差异,总体上呈条带状结合斑块状分布,在都安—马山大断裂北段东分支两侧的合山组、罗楼组和茅口阶区域相对较高,在红水河沿岸相对较低。

图2 研究区土壤硒分级评价

3.2 不同成土母质土壤硒含量与影响因素

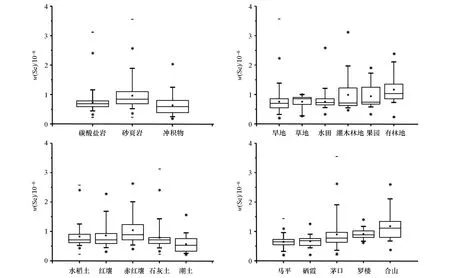

不同成土母质土壤中硒含量存在着显著性差异,碎屑岩((0.96±0.45)×10-6,平均值±标准差,下同)>碳酸盐岩((0.75±0.34)×10-6)>冲积物((0.64±0.34)×10-6),碳酸盐岩母质土壤硒含量和研究区平均值相当,碎屑岩和冲积物土壤中硒含量分别高于或低于平均值。不同地层上覆土壤中硒含量存在着较大差异,合山组((1.17±0.47)×10-6)>罗楼组((0.91±0.17)×10-6)>茅口组((0.89±0.47)×10-6)>栖霞组((0.65±0.18)×10-6)>马平组((0.64±0.18)×10-6),罗楼组和茅口组之间差异不显著,栖霞组和马平组之间差异不显著。

成土母质是土壤形成的物质基础,土壤硒含量主要受成土母质控制[8,13,15]。研究区二叠系合山组黑色岩系发育的土壤中硒含量要明显高于其他地层发育的土壤(图3),该地层中、下部为黑色炭质页岩、含燧石灰岩夹煤层,上部为灰黑色泥岩夹少量煤层。西南地区上二叠统陆生环境中硒含量较高,陆生植物中砷、硒含量也随之增加,其生成的煤中硒含量也较高[20],从而导致二叠系含煤地层的合山组发育的土壤硒含量较高[21-23]。研究区马平组为灰白色中厚层泥晶灰岩、微晶灰岩、生物屑灰岩和白云质灰岩,有机质含量较低,不利于硒富集,而罗楼组分布有铝土矿,有利于硒富集。

图3 不同类型样品土壤硒含量箱型图

3.3 不同土壤类型硒含量与影响因素

根据全国第二次土壤普查资料,研究区土壤类型主要为水稻土、红壤、赤红壤、石灰土和潮土。统计分析显示,研究区不同土壤类型的硒含量存在较大差异(图3),表现为赤红壤((1.04±0.48)×10-6)>红壤((0.85±0.41)×10-6)>水稻土((0.83±0.34)×10-6)>石灰土((0.77±0.38)×10-6)>潮土((0.56±0.27)×10-6),其中红壤和水稻土及石灰土间差异不显著,潮土显著低于其他类型土壤硒含量,且低于研究区平均值。

研究区不同类型土壤的硒含量均属于富硒范围。砂页岩风化形成的酸性土壤铁铝含量、泥质、炭质和有机质含量较高,有利于对硒的吸附作用[24-25]。潮土主要由第四纪沉积物发育而成,其黏粒及有机质含量都较低[26],对硒的吸附能力低,硒的迁移能力相对较强,故硒含量低。

3.4 不同土地利用类型土壤硒含量与影响因素

不同土地利用方式土壤中硒含量存在着较大差异,有林地((1.16±0.44)×10-6)>灌木林地((0.98±0.57)×10-6)>果园((0.95±0.42)×10-6)>水田((0.80±0.31)×10-6)>草地((0.79±0.24)×10-6)>旱地((0.75±0.38)×10-6),除有林地土壤硒含量显著高于旱地、草地、水田外,其他土地利用方式土壤硒含量差异不显著,仅旱地土壤硒含量低于研究区平均值。

在有林地、灌木林地、园地等人为活动影响较小的土地利用类型土壤中硒能够快速转化到有机物中,造成土壤硒的富集[27],而水田、旱地等受到人类活动影响强烈的耕地,土壤中的硒以腐殖质化为主,有利于植物吸收消耗,而常规施肥不能补足损失的硒,土壤硒含量总体偏低[28-29]。人类活动造成土壤硒含量在土地利用方式上的差异在北部湾钦江流域和雷波县等地也得到证实[14,22],但东北耕地土壤硒含量高于其他土地利用方式,被认为是土壤粘粒、有机质和pH的变化造成耕地土壤硒的富集[30]。

3.5 土壤理化性质对土壤硒含量的影响

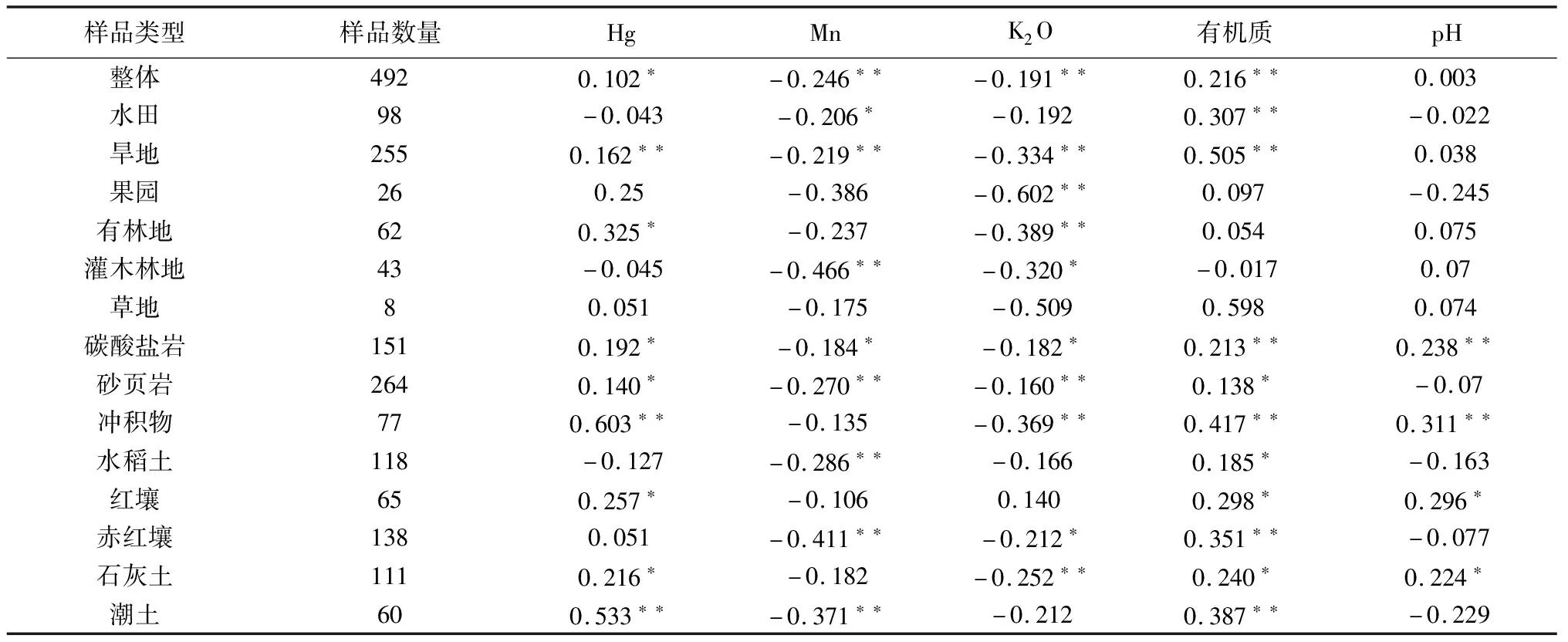

土壤pH、有机质、氧化物等指标与硒相关分析结果见表2。土壤硒含量与有机质、Hg总体上呈正相关关系,与Mn、K2O呈负相关关系,而与pH相关性不明显。

表2 不同样品类型土壤硒与其他指标相关系数统计

土壤物理化学条件(如pH和有机物等)同样影响着硒的分布,土壤有机质、pH、金属氧化物和粘土矿物对硒的吸附影响了其迁移过程[15,17,31]。硒是亲生物元素,在生物地球化学循环过程中发生次生富集或贫化作用。无论以成土母质或土壤类型作为统计单元,表层土壤中硒含量与有机质均具有显著正相关关系,这和前人研究结果一致[5];硒和有机质的相关性被认为是硒能够与腐殖质结合固定在土壤中[32]。而以不同土地利用方式作为统计单元时,林地和果园土壤中Se含量和有机质相关性不明显,可能是在土壤—植物体系有机质积累和硒的循环出现解耦,如植物对不同有机结合态硒的吸收能力不同[33]。本研究区土壤硒与Mn、Corg的偏相关系数分别为-0.246和0.216,而与pH相关系数仅为0.003,说明硒的富集主要受有机质和锰结核吸附影响。冲积物和潮土的有机质与Se含量的相关系数在相应统计单元中较高,说明有机质的侵蚀流失是硒流失的关键。

土壤pH值影响硒的溶解度和有效性,湿润和酸性土壤中硒主要以亚硒酸盐形式存在,硒溶解度最低,倾向于和Fe、Mn、Al的半氧化物形成比较难溶的配合物和化合物或被金属氢氧化物捕获,在富铁、锰和富铝环境中,硒容易富集[32],而在碱性土壤中,硒以易于作物吸收的可溶性硒酸盐形式存在,有效性较高[34]。本研究发现仅碳酸盐岩和冲积物成土母质发育的土壤硒和pH显著正相关,对应的石灰土和红壤中两者也存在正相关外,其他类型样品及总体样本土壤硒含量和pH相关性不明显。时章亮等[22]在四川雷波县发现酸性和碱性土壤中硒与pH负相关,在中性土壤中相关性不明显。

研究区土壤硒总体上和Hg正相关,和K2O负相关。有林地和红壤中硒高含量区域受煤矿影响,和Hg显著正相关,Se、Hg可通过大气沉降及地表水在煤—大气—土壤—水体系迁移[35]。K属于碱金属,沙化和盐碱化对硒具有贫化作用[30],还可能与风化成土过程中含钾矿物水化淋失,而残留的金属氧化物和粘土矿物对硒的吸附富集有关。

4 结论

1)研究区土壤全硒含量范围为0.20×10-6~3.54×10-6,平均值为0.76×10-6,表层土壤硒的平均含量高于世界表层土壤和全国A 层土壤平均值,富硒土地资源丰富,足硒和富硒土壤面积占总面积的99.26%。

2)表层土壤硒分布主要受控于成土母质,二叠系黑色炭质岩系硒高背景值与富硒土壤的形成存在密切联系。红壤、石灰(岩)土等黏粒多的土壤类型有利于硒的吸附富集,而砂粒多、淋滤强的潮土等易使硒流失。

3)土壤硒含量和有机质呈正相关,林地等受人类活动影响较小的土地利用类型土壤硒含量较高,表层有机质的积累有助于土壤硒富集;研究区耕地中有机质含量较低,应加强有机质补给以减缓土壤硒的流失。