汉代西域屯田景观空间考古研究

——以米兰遗址为例

2021-12-20骆磊

骆磊

1 研究背景

屯田的雏形最早可以追溯到商代甲骨文中记载的“圣田”,在西汉时期屯田被大规模地发展起来,新疆的屯田也是在这一时期出现的[1]。新疆最早的屯田,是汉武帝于公元前101年开设的渠犁屯田,其规模不大,目的不是为了屯戍,只是为了给出使的汉朝使者提供粮食[2]。西汉屯田的本质是屯垦戍边,体现“战时为兵,休战为农”的特点,最早以经营西域、对抗匈奴为主要目的。东汉的西域屯田在统一和治理西域的过程中,发挥了重大作用。汉代的屯田主要集中于西、北部边陲,主要形式为军屯,且规模不大,但在当时对于维护多民族国家的统一、保障古丝绸之路的畅通具有重要的地缘战略意义。

西域屯田始于西汉武帝元封(公元前110年—公元前105年)年间。据《汉书·西域传·乌孙国》载:汉武帝为“断匈奴右臂”,欲联络月氏、大夏、乌孙等国共同反击匈奴,故“遣江都王建女细君为公主”,“以公主妻乌孙王,以分匈奴西方之援国,又北益广田至肪雷为塞”[3]。汉武帝在此筑塞屯田,为西域最先屯田者。以后相继在轮台(今新疆轮台县)、渠犁(今新疆尉犁县)、北胥鞬(今新疆图木舒克市)、赤谷(今吉尔吉斯斯坦伊什提克城)、伊循(今新疆米兰镇)等地进行屯田(图1)。后世王朝均以西汉为鉴,历代相沿。纵观西域发展历史,凡屯田兴,西域安,丝路通;屯田废,西域乱,丝路绝。大量的历史事件证明了这一点。特别是东汉时期屯田的三废三兴,直接导致丝绸之路的三绝三通,便是一个极为有力的历史例证。

1 米兰在古丝绸之路的位置图[5]The location of ancient Miran in the ancient Silk Road[5]

纵观我国西北2 000多年的屯垦史,屯田兴,则西域兴,边疆地区就会得到迅速开发,社会经济文化繁荣,丝绸之路畅通,民族团结,边防巩固,祖国统一,多民族人民安居乐业。当屯田废弛的时候,边疆地区多会走向不安宁,甚至产生分裂祖国的割据政权,社会经济文化凋零,丝绸之路阻绝。因此,基于空间考古从全局尺度理解屯田系统不仅对于充分认知新疆灌溉绿洲农耕文明具有重要的科学参考意义,更可为我国“丝绸之路经济带”建设提供宝贵的历史经验借鉴。

米兰屯田水利工程,是我国古代西北边疆灌溉绿洲农业开发的典型案例,是干旱–半干旱地区水资源利用的杰出代表,更是古米兰屯田景观的核心组成部分[4-5],象征着曾经高度发达的绿洲农耕文明。因此,对于米兰屯田渠系的系统认知,可以起到“窥一斑知全豹”的作用,有助于全面认知汉代西北边疆灌溉农业发展的基本特征,有助于客观把握屯田对于多民族国家统一与稳定的历史价值,有助于深入理解古代人类活动对绿洲生态系统的影响与响应过程。

2 研究区概况与数据来源

2.1 研究区概况

米兰,古代丝绸之路南道上的重镇,地处塔里木盆地东南缘口(图1),在汉代是古楼兰前往古于阗的中转绿洲城镇,到了唐代成为大唐帝国与吐蕃帝国的交界地带。据《汉书·地理志》记载,西汉时,米兰地区为西域楼兰国之伊循城。汉昭帝元凤四年(公元前76年),鄯善王(古楼兰国)尉屠耆请求汉廷派一将领兵到此屯田积谷,汉昭帝即派司马1人和吏士40人来到伊循屯田[6]。唐代时,米兰地区为吐蕃所占,现在残存的古堡遗址即为吐蕃修建的一座军事堡垒。

唐王朝灭亡后的几个世纪里,由于后继王朝政局的动荡,加之全球变化的影响,米兰古绿洲逐渐被废弃,后被沙漠所侵蚀埋藏。直到1907年,斯坦因在其第二次新疆探险考察中造访了米兰遗址,并对其进行了大规模考古发掘。《有翼天使》等珍贵壁画的出土,使得米兰再一次闻名于世界[7-8]。今天的米兰绿洲是由新疆生产建设兵团于1964年起在米兰古绿洲旁屯垦至今形成的现代边疆城镇。古米兰曾是中央王朝经营西域的重要根据地,其对于中西人文交流、经济发展起到了重要的桥梁作用。

2.2 数据来源及其预处理

本研究中使用的多源遥感数据包括美国Landsat-1(LS-1)卫星遥感影像、Landsat-7(LS-7)卫星遥感影像、国产高分一号(GF-1)卫星遥感影像以及ASTER GDEM等。

LS-1 卫星上搭载的MSS传感器包括红波段、绿波段和 2 个近红外波段,影像的空间分辨率为 80 m。LS-7 卫星上搭载的 ETM+传感器包括8个波段,空间分辨率为 30 m,其中包括一个 15 m 的全色波段。本研究中LS-1/MSS和LS-7/ETM+影像的获取时间分别是1973 年 7 月 1 日和2001 年 10 月 17 日。LS-1和LS-7卫星遥感影像数据为干、古水系的识别提供了丰富的光谱信息。

GF-1高空间分辨率与多光谱特征提供了对研究区细小、隐弱考古目标的遥感识别能力。本研究使用的GF-1影像的景号是495561,获取时间是2014年9月18日。

在进行考古地物目标遥感解译之前,为改善地物目标的识别精度,提高解译效果,这里对本研究使用到的多源影像数据进行预处理。首先,在ENVI软件中利用FLASSH模块对LS-7和GF-1进行辐射校正;其次,利用Gram-Schmidt算 法 对LS-7和GF-1进 行 多谱段数据与全色波段数据的图像融合,获得高分辨率的融合影像数据;最后,基于LS-7融合数据,对GF-1融合数据进行几何校正,以确保同名点位置的一致性。

ASTER GDEM,即先进星载热发射和反射辐射仪全球数字高程模型,其空间分辨率为30 m。GDEM在本研究中主要用于开展基于DEM水文分析的米兰河上游(山地区域)水系的自动提取,并辅助用于米兰屯田景观的三维展示。

3 研究方法

空间考古(Space Archaeology)是研究如何综合利用空间信息技术(包括遥感、GIS、物探、景观分析、环境考古、数字地球、虚拟/增强现实、AI、大数据等)寻找和获取古代人类社会遗存,以及如何依据和分析这些遗存本体及其与赋存环境的人地关系(文化–空间),来研究人类历史与文化的考古学分支领域[9-10]。空间考古的研究对象是包含古代人类生产生活活动遗存及其赋存生态环境的人文–自然综合体。本研究中的米兰屯田景观就是一个典型的人文–自然综合体。

空间考古的核心是科学认知复杂的人地关系(空间–文化),不但包括认知考古遗址本体的空间布局与结构,更要认知本体与周边环境的空间关系。同时,从景观角度出发,空间考古既强调人对环境的适应,也强调人对环境的改造。作为考古学在当代新兴的分支学科,空间考古为全面认知古代人类活动提供了全新的视角。空间考古学虽然提供了认知、解释考古目标的新视角,但其研究过程是继承并集成遥感考古、GIS考古、景观考古、环境考古、物探考古、田野考古等技术与方法而融合发展形成的。本研究中采用3种最常用的空间考古研究方法——遥感考古区域调查、GIS考古空间分析和景观考古格局分析研究,其中米兰遗址区域调查是基于多源卫星遥感影像开展的,米兰屯田景观格局分析是基于GIS考古空间分析开展的。

首先,基于融合后的多源卫星遥感影像,在GIS支持下实现对米兰屯田内考古遗址遗迹的人机交互解译识别提取;其次,基于ASTER GDEM高程数据,利用GIS水文分析工具识别提取得到米兰河流域的水网信息,综合形成米兰屯田渠系系统;最后,基于国产GF-1多光谱数据生产的归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)来估算米兰屯田的规模,并讨论当代兵团屯垦对米兰遗址保护的主要影响。

NDVI是最常用的植被指数之一,能够检测植被的生长状态、植被覆盖度等。同时,NDVI还可以反映出植物冠层的背景影响,如土壤、潮湿地面、雪、枯叶、粗糙度等,且与植被覆盖有关。利用NDVI可以很好地识别和提取植被标志下的古代遗址遗迹特征[11]。NDVI的数学公式如下:

式中:ρNIR和ρRED分别代表近红外波段和红波段的反射率。

基于景观结构分析中最常用的“斑块–廊道–基质”模式来对米兰屯田的空间结构进行全局分析。“斑块–廊道–基质”模式是景观生态学用来解释景观结构的基本模式,普遍适用于各类景观,例如荒漠、山地、森林、草原、乡村和城市景观等。这一模式为景观结构的比较和判别、结构与功能的关系分析和景观的改变提供了一种通俗、简明和可操作的语言。山地系统、绿洲系统和荒漠系统是我国西北内陆干旱–半干旱地区3种典型的生态系统,它们间相互作用又形成了耦合的“山地–绿洲–荒漠”生态系统(mountain-oasis-desert ecosystem, MODES)。MODES系统在古代西域地区尤为普遍,其控制着西域地区的自然生境以及人类生产与生活环境[12]。

表1 卫星遥感影像数据参数列表Tab.1 List of the LS-7 ETM+, LS-1 MSS and GF-1 P-MS data used in this research

山地是一个复杂的生态系统,具有复杂的结构和特定的功能,拥有丰富的生物多样性资源、水资源、矿产资源和旅游资源。绿洲系统是生产力相对较高的区域,是人类赖以生存和发展的中心。绿洲是干旱–半干旱区各种人类活动的中心场所,受人类活动的影响最大,人类对于绿洲的干扰也最多,因此绿洲系统具有区别于山地和荒漠系统的特征,其结构复杂,稳定性受自然和人为因素的共同制约。荒漠系统则是区域面积广阔和环境相对恶劣的区域,相对于绿洲和山地系统,具有结构简单、稳定性差,生产力低的特点,荒漠生态系统的植被种类比较少,物种的结构和功能相对比较单一。

4 结果与讨论

4.1 米兰屯田灌溉渠系景观考古分析

米兰屯田的农业开垦没有选择在紧靠河流岸边的地带,而是选择在离米兰河11 km的高地,这主要是古代劳动人民基于对米兰河季节性融雪洪水的防洪的考虑,因为在古代,西北边疆缺乏有效的水利防洪技术,只能被动地躲避洪涝灾害。据《史记》《汉书》等记载[3,13]及近现代的考古发现[4-7],古代的渠系灌溉工程是一种简单而有效的水利设施,被广泛应用于我国西北边疆屯田之中[4],米兰就是当时被最早开垦的屯田绿洲之一。

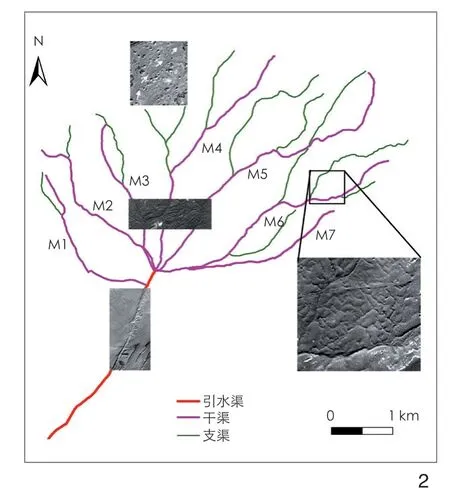

本研究基于卫星遥感影像人机交互目视解译提取米兰屯田渠系结构(图2)。米兰古绿洲的屯田灌溉渠系遗址位于米兰遗址内部,主要由1条引水渠和7条干渠组成[4],呈一扇形由南北展开,灌溉范围东西约6 km,南北约5 km。米兰屯田系统只有1条引水渠,约长11 km,其作用是将米兰河的冰雪融水转移到屯田边缘。由于沙漠的侵蚀加之自然的风蚀作用,其渠道遗址大都被沙漠所掩盖,局部地区可见干渠渠道遗址的基址。

米兰灌溉渠系有7条干渠,其主要作用是将干渠引来的米兰河水分送到米兰屯田的各个部分。这7条支渠渠道遗址的宽度为6~10 m,它们从西往东依次被记为M1~M7(图2)。M1、M2、M3三条渠道的北部已经被开垦成为现代绿洲,现残存的长度分别为1 818、3 065、2 746 m。基于对考古遗址分布的分析发现,M4是米兰屯田上的一条特殊支渠,它将整个米兰遗址分为两大部分,左半部分是包含佛寺遗址的生活文化区,右半部分是包含米兰戍堡的军事管理区。M4与M5一起灌溉了米兰屯田的核心区,今残存长度分别为4 357、5 523 m。M6和M7位于整个屯田的最右侧,靠近今天的米兰河河道,由于千百年来的流水侵蚀和切割,今残存长度约为4 608 m。作为整个灌溉渠系的骨架,干渠构成了米兰屯田独有的扇形灌溉系统。

2 基于国产GF-1卫星遥感影像解译得到的米兰屯田灌溉渠系分布图Layout map of Miran Tuntian irrigation canals based on interpretation of GF-1images

4.2 米兰屯田规模景观考古分析

米兰屯田在其鼎盛时期灌溉渠系纵横,布局合理,曾有16个屯军群落,屯军人数达到1 000多人,开垦绿洲耕地面积达到17 000 hm2[1,4]。米兰遗址面积不足3 000 hm2,远小于史料文献记载的屯田面积,故在米兰遗址以北的地区必然存在着大量的屯田遗址。由于历史上米兰河的灌溉,加之屯田渠系的延伸,使得今天米兰遗址北部地区大都为稀疏植被覆盖的荒漠草原或荒漠沼泽。

对于属于干旱–半干旱地区的米兰而言,其绿洲植被长势主要受地表水或地下水的影响。同时由于塔克拉玛干沙漠形成的单一背景,极易在GF-1影像上将植被与周边地物区分开来。植被长势好的地方具有高NDVI值特征,代表了该处土壤水分较丰富,进一步可以用于干、古河道或湖床的解译,利用GF-1MS数据计算得到大米兰地区NDVI(图3-1)。

3 米兰屯田的空间范围解译图[5]Interpretation of the spatial extent of Miran Tuntian landscape[5]3-1 基于GF-1 MS数据的大米兰地区的NDVIGF-1 NDVI map of the Greater Miran area3-2 米兰屯田分区的GF-1影像图(RGB 432)GF-1 image (RGB432) of the Miran Tuntian area3-3 LS-1 MSS 影像(RGB321)揭示了椭圆形的米兰屯田LS-1 MSS image (RGB321) of the oval-shaped ancient Miran Tuntian landscape3-4 斯坦因考古地图[14]中的米兰地区Miran area in Stein’s archaeological map[14]

通过观察图3可以发现,现代米兰绿洲在空间上呈现一个倒三角的几何特征,主要受益于现代水泥渠道的灌溉。为了后文表述方便,这里将米兰古绿洲(古屯田地区)和兵团灌溉形成的现代绿洲合称为大米兰地区。NDVI的最高值为0.79,主要指示现代米兰绿洲正在生长的灌溉农作物;最低值为-0.94,主要指示在红波段具有高反射率的现代道路等水泥建筑设施。基于米兰河干、古河道的分布格局,结合NDVI的空间特征,整个大米兰地区被分为5个部分,分别记作区I、区II、区III、区IV和区V(图3-2)。

区I,即今天米兰遗址的核心保护区,地表为戈壁荒漠,几乎没有植被覆盖,面积约为1 800 hm2。区II,是现代米兰绿洲的一部分,由于绿洲农作物的覆盖(图3-2),具有高的NDVI。基于古河道的分布格局以及核心区的边界延伸趋势,假设认为区I和区II在历史上共同构成了米兰屯田的核心区。为了验证这一假设,使用包括历史影像、考古地图、考古报告等在内的多元历史数据进行对比研究。最终,这一假设被1973年的Landsat-1 MSS历史影像(图3-3)和《亚洲腹地考古图记》[14](图3-4)共同证实是准确的。基于对Landsat-1 MSS影像的解译发现,区II在1973年仍然和区I一样同属于戈壁荒漠,具有相同的影像特征,且兵团在此地的绿洲开垦工程刚刚开始。斯坦因在1907年到米兰遗址的时候,详细记录了这一地区的地貌特征。同时,对比他绘制的考古地图与今天的遥感影像,可以发现100年来米兰河发生了重大改变,主河道存在明显的东移。区II是自20世纪70年代开始逐渐被兵团开垦而形成如今之规模的绿洲。由区I和区II组成的米兰屯田核心区,是米兰古绿洲城镇主体功能的载体,总面积约为2 800 hm2,历史上承担着戍边保境、屯田安民、沟通丝路等重任。

区III,其地表被不均匀分布的植被覆盖,面积接近5 200 hm2,NDVI值范围为0~0.71。其中靠近干、古河道或季节性湖泊的区域拥有较高的NDVI值(图3-1),而其他区域地表被稀疏植被覆盖,NDVI值较低。从NDVI图上可以看出,区III不仅在空间特征上与区I和区II保持很好的连续性,同时在NDVI值上呈现很好的渐变特征。同时,区III和区I、区II一起在空间上形成了一个椭圆形的整体区域(图3-3),整个面积达到了8 000 hm2。基于以上的特征分析,这里认定区III曾是米兰屯田的主要粮食生产区,其作用地位仅次于由区I和区II构成的屯田核心区。

区IV与区II为现代米兰绿洲的主体,在空间上呈现倒三角的几何特征。这一区域能够形成稳定的绿洲城镇,主要是因为新疆生产建设兵团农二师三十六团在此修建了长达50多千米的现代引水渠,将米兰河水有计划地引到该区域进行节约灌溉。由于现代米兰绿洲的迅速扩张,米兰遗址已经有一部分被灌溉开垦成现代绿洲,即区II。区V稀疏植被覆盖的外围地区,是米兰绿洲与塔克拉玛干沙漠的过渡地带,米兰河在改道前曾是直接向北流经区IV和区V(图3-4)而汇入塔里木河的。由于米兰河的改道,加之现代水利大坝、渠道的修建,如今的米兰河出山口后向东北流向沙漠腹地的罗布泊地区。区IV和区V的面积分别是4 500、12 500 hm2。

根据以上基于GF-1 NDVI对大米兰地区的区划分析结果,本研究对米兰屯田的规模产生了一个较清晰的认识:1)区I和区II组成的共同体是米兰屯田的核心区,主要为今天的米兰遗址,面积约2 800 hm2;2)米兰屯田的主体为区I、区II和区III组成的共同体,面积达到8 000 hm2;3)面积约为4 500 hm2的区IV是米兰屯田的外围地区;4)而面积约为12 500 hm2的区V是米兰屯田的腹地,作为绿洲与沙漠的过渡地带,支撑着米兰屯田的稳定。因此,本研究保守估计米兰屯田的规模为8 000 hm2,在其繁盛时可以达到12 000 hm2,甚至是15 000 hm2。

4.3 米兰屯田空间结构的景观考古分析

对于新疆的古代屯田而言,“山地-绿洲-荒漠”生态系统的变化和演变直接影响着屯田的景观格局。米兰屯田虽然开垦于米兰河的中游地区,但其发展却受到米兰河上游的阿尔金山山地系统和下游的塔克拉玛干沙漠荒漠系统的共同控制。米兰屯田最关键的要素是来自于米兰河的引水,米兰河发源于青藏高原北部的阿尔金山,是典型的冰雪融水补给内陆河流。阿尔金山山地系统的全球变化会直接影响到米兰河的补给量,进而控制屯田地区生产与生活用水的供应[15-16]。另外,塔克拉玛干沙漠与米兰绿洲相互作用形成的荒漠-绿洲过渡带是米兰屯田发展的屏障与缓冲区,一旦这个过渡带处于不稳定状态,米兰屯田就会存在被沙漠侵蚀的风险。因此,开展屯田系统的时空精细认知,必然也绕不开MODES系统。

本研究基于“斑块-廊道-基质”模式,综合考虑MODES系统,来识别、比较、分析米兰屯田景观的构成、空间结构(图4)与功能。

4 米兰屯田景观MODES三维示意图The 3D view of the mountain-oasis-desert ecosystem around miran Tuntian landscape

从景观学的角度,米兰屯田系统存在着两大基质,即阿尔金山与塔克拉玛干沙漠。阿尔金山是米兰屯田系统中面积最大的景观要素,它控制着MODES中的山地系统及其生态过程,是屯田景观存在的依托。塔克拉玛干沙漠是仅次于阿尔金山的第二大面积的基质,它控制着MODES中的荒漠系统及其生态过程,是屯田景观存在的重要屏障与后备基地。

米兰屯田景观中的廊道只有一条,就是米兰河,它联系并支撑着MODES系统的存在与发展。对于汉代米兰屯田而言,米兰河河水的转移与分送是整个屯田系统的关键,关系着屯田上古代农业生产用水与戍边将士生活用水的安全。米兰河全长110多千米,年径流量1.24亿m3,因流经米兰绿洲而得名。从宏观尺度上来说,屯田灌溉渠道其本质是米兰河的人工延伸,属于广义上的米兰河。因此,灌溉渠道也是米兰屯田景观中的线性廊道要素。从微观尺度上来分析,对于米兰屯田形成的绿洲景观,每一条灌溉渠道都是一条廊道,连接着一块块的屯田斑块。

对于米兰屯田景观而言,斑块类型主要有两大类:冰雪与绿洲,也是屯田景观中最为关键的斑块要素。冰雪融水是米兰屯田的主要水源,全球变化在过去已经强烈影响到了青藏高原上冰川的时空分布,出现了冰川后退和雪线上移的现象。在全局尺度下,米兰绿洲被看作由若干小绿洲组成的同质区域,其作为米兰屯田景观中的斑块,是最活跃、最复杂的结构要素。不管是米兰古绿洲还是现代米兰绿洲,都是屯田垦荒形成的农业用地。

5 结论

本研究从景观角度出发,利用空间考古研究方法揭示了米兰屯田的基本模式和空间结构,研究结果对于汉代西域屯田的认知具有窥一斑、知全豹的指示作用,为今后进一步剖析2 000多年来西域地区屯田戍边政策的军事价值、史地价值、文化价值、经济价值与地缘政治价值提供了科学依据与研究基础。本研究使用的多源遥感影像解译、GIS空间分析与制图、景观格局分析等空间考古技术与方法为大遗址考古探测与调查、保护与研究提供了重要的先进技术手段,具有广泛的实际应用价值,可拓展应用到丝绸之路、长城、大运河等考古研究工作中。笔者以近现代地表现状特征为出发点定性开展米兰屯田的时空推演,利用现状DEM数据或遥感影像特征来反推历史地表过程(自然过程与人文过程),尚缺乏定量的推演模型进行准确刻画。未来我们将与地质考古、环境考古、历史地理、气候变化等领域专家进行跨学科的交叉探讨,以期能够更全面更系统地认知汉代的西域屯田景观。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1、3引自参考文献[5];图2、4由作者绘制;表1由作者绘制。