大兴安岭湿地多年冻土区活动层水热特征分析

2021-12-17冯晓琳张艳林常晓丽

冯晓琳, 张艳林, 常晓丽

(湖南科技大学资源环境与安全工程学院,湖南湘潭 411202)

0 引言

冻土是地球冰冻圈系统的主要组成部分,它的存在、分布和水热状态对陆气能量交换、碳循环、流域生态水文过程和工程建筑等具有重要的影响[1-2]。湿地是地表过湿或经常积水并生长湿地植物的地区,湿地的储水作用有利于冻土分凝冰的形成,同时寒区湿地的植被根系层和下覆泥炭层多位于多年冻土的活动层内,对多年冻土与大气之间的水热交换、土壤内部的水热平衡和迁移过程具有重要的影响,并导致强烈的地貌和生态水文效应[3-4]。研究湿地多年冻土活动层的水热状况,对深入理解湿地多年冻土活动层的冻融循环和土壤水热资源利用、活动层厚度的变化特征、土体冻融对湿地的影响和气候变化的生态环境效应预测具有重要意义[5-6]。

根据IPCC 第五次综合报告,全球的平均气温从1880—2012 年温度升高了0.85 ℃[7]。我国东北地区也总体上呈现了全区变暖的趋势[8]。在多年冻土地区,气温的升高势必导致多年冻土的退化,产生地温上升、活动层变厚、热融湖塘扩张、温室气体排放增多[9-11]等现象。大兴安岭北部地区是我国唯一的中高纬度多年冻土区,也是我国第二大多年冻土区,目前已有不少学者研究了该地区的地温状况[12-14],例如多年冻土与生态系统(植被、动物群落、土壤细菌等)的相互影响,以及森林火灾[15]和工程建设[16-17]等对多年冻土的影响。也有学者在松花江流域[18]和吉林[19-20]等地分析了土体冻融过程的时空变化及其对气候变化的响应,得到了最大冻土深度与年均气温为显著负相关,随纬度升高冻结深度和冻结指数增大等结论。此外,王宁等[21]基于气象台站的观测资料,研究了近50年来黑龙江省冻土厚度的时空演变特征,发现期间冻土的平均厚度减少了12.86 cm。冯滢瑛等[22]探讨了1957—2007 年期间东北地区负积温的变化,结果显示东北地区负积温呈全区一致性上升趋势,且增温率由西南向东北递增。Zhang 等[6]分析了1950—2010 年我国东北地区冻土的变化情况,指出其冻土面积已经从1950年的4.8×105km2减少到2010 年的3.1×105km2,并且伴随着地温的上升,多年冻土的南缘在向北移动,为该地区的多年冻土退化提供了有力的证明。但是以往的研究大部分聚焦在区域冻土变化与气温之间的关系,而对湿地多年冻土活动层冻融过程的水热特征探讨较少。因此,本文依托大兴安岭北部多年冻土监测网络[23]中的根河森林生态站,基于2012—2020 年期间在森林湿地中观测的土壤温度和含水量数据,分析了湿地多年冻土活动层的水热特征,研究成果可为中高纬度多年冻土区土壤冻融的水热耦合机制研究提供依据。

1 研究区概况与数据来源

大兴安岭森林生态站地理范围为50°49′~50°51′N,121°30′~121°31′E,面积约110 km2,处于大兴安岭北坡根河上游的中山地带,是典型的寒温带森林生态研究站,也是我国目前纬度最高的森林生态站。气候上,该站属于寒温带大陆性季风气候,受西伯利亚冷空气和蒙古高压控制,冬季漫长而严寒、春秋季凉爽而短暂,夏季更短,温差变化极大。年平均气温约-5.4 ℃,最低气温-50 ℃,最高气温32 ℃,年均日照2 594 h,全年≥10 ℃积温1 403 ℃。年降水量为450~550 mm,60%的降水集中于7、8 月份。该站属于典型的季节性积雪区,每年9 月末至第二年5月初为积雪期,积雪厚度达20~40 cm,每年10 月到第二年3 月降雪量占全年降水量的12%[24]。全年地表蒸发量800~1 200 mm,无霜期仅有80 天。区内植被主要为寒温带针叶林,基本保留着原始林景观,几乎未受人类活动的影响。

图1 研究区概况图Fig.1 Site location of the study area

表1 森林生态站活动层水热观测场仪器信息Table 1 Instrument information of the soil thermal and moisture observing system installed in the active layer at the forest ecological station

大兴安岭森林生态站试验区活动层温度水分观测系统[23]于2011年安装在柴桦落叶松林,观测要素包括气温及地表以下0~2 m 间的地温和土壤含水量,0~1 m 间的观测间隔为10 cm,1~2 m 间的观测间隔为20 cm。数据通过CR1000 采集,采样时间间隔为15 s,记录时间间隔为10 min。由于观测系统安装时扰动了天然冻土的水热平衡,初期观测数据不稳定。因此本文舍弃2011年采集的数据,后期又因为系统电池供电不足和数据采集器损坏,导致2014—2018 年数据缺失。因此,本文利用已有的2012 年、2013 年、2019 年、2020 年观测数据进行分析。

2 结果与分析

2.1 多年冻土活动层温度分布特征

根据研究区不同深度的地温观测数据统计,2013 年0.05、0.2、0.4、0.6、0.8、1、2 m 处的年平均地温分别是-1.95、-2.73、-3.17、-3.36、-3.52、-3.55、-3.57 ℃,年平均气温为-3.73 ℃。地表温度变化最为剧烈,地温的变化幅度随深度而衰减,0.8~2 m 之间地温基本保持平稳,变幅小于2 ℃。春季[图2(a)]气温介于-14.8~11.4 ℃之间,此时正处于冻结-融化期,温度随时间升高。在深度梯度上,3 月浅层土壤温度低于深层土壤,4 月浅层土壤温度开始高于深层土壤,5月浅层土壤温度已达0 ℃以上,进入融化期;夏季[图2(b)]气温介于13.4~19.4 ℃之间,始终高于地温,每年的最高气温和最大地温均出现在7 月,8 月气温降低,受滞后效应的影响,地温仍随深度逐渐升高,浅层土壤温度高于深层土壤;秋季[图2(c)]为融化-冻结期,气温介于-19.4~9.1 ℃之间,9月浅层土壤温度高于深层土壤,10 月温度大多聚集于0 ℃附近,11 月浅层土壤温度明显低于深层土壤;冬季[图2(d)]气温介于-31.3~-20.3 ℃之间,始终低于地温,且浅层土壤温度低于深层土壤。春秋两季为冻融交替,从图2(a)和2(c)可知,5月融化,10月冻结。最大融化深度出现在9 月和10 月。2012 年、2019 年、2020 年10 月时,0.8 m 处的平均地温分别为-0.09、-0.51 ℃和-0.24 ℃(低于0 ℃)。而2013 年仍高于0 ℃(0.03 ℃),因此可以判断,2013 年活动层厚度大于0.8 m。2012 年、2019 年、2020 年活动层厚度介于0.4~0.8 m 之间。常晓丽等[25]分析该地区2008—2009 年土层4 月上旬开始融化,10 月底开始冻结,降温速率随深度递减,与之相比,融化时间有所延迟。2009 年4 月地温在0 ℃附近,2013 年、2020 年4月地温仍低于0 ℃,这与气温有很大关系。Zhang等[26]分析北极村解冻时间为3 月14 日—5 月31 日,新巴尔虎左旗解冻时间为3月14日—4月5日,齐齐哈尔解冻时间为3 月24 日—4 月6 日,伊春2012—2014 年解冻时间为3 月22 日—4 月11 日。与北极村相比,根河纬度更低,冻结情况符合一般规律。但与其他地区相比,根河森林生态站活动层解冻时间明显更晚,因为本区良好的生态及环境功能[27],受人类活动影响程度小,使得本区的冻土界面未发生明显改变。

图2 2012年、2013年、2019年、2020年不同深度月平均温度变化曲线Fig.2 The monthly average temperature at different depths in 2012,2013,2019 and 2020:spring(a),summer(b),autumn(c)and winter(d)

2.2 冻融过程变化规律

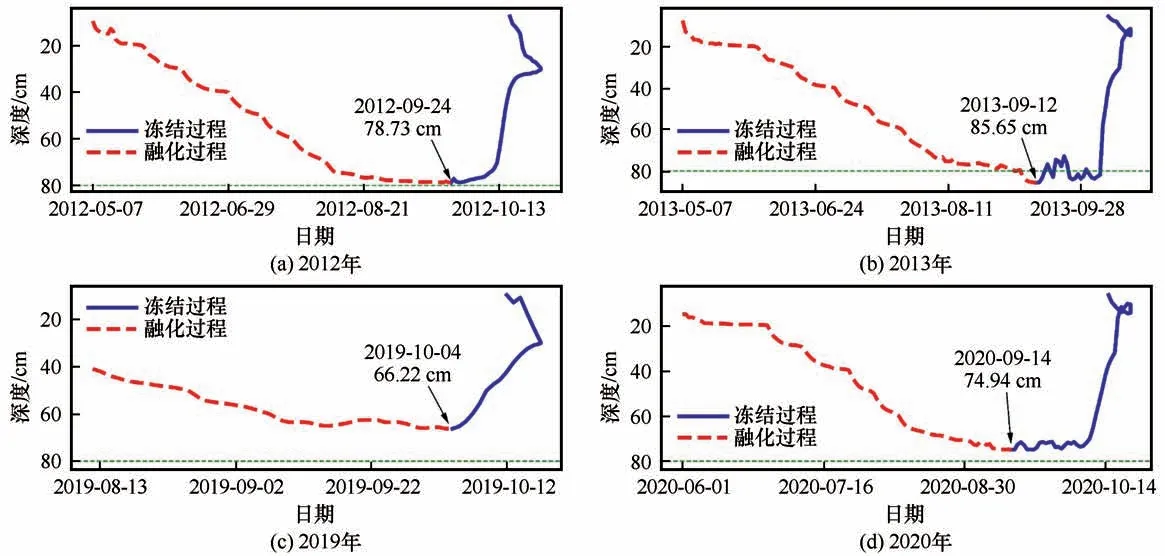

以根河森林生态站湿地2012 年、2013 年、2019年和2020 年0 ℃等温线绘制湿地地区多年冻土的冻融变化曲线(图3)。5月开始,研究区进入多年冻土层季节融化期,热量由上至下传导,融化锋面向下缓慢移动,2012 年、2013 年、2019 年、2020 年平均融化速率分别为0.49、0.61、0.47、0.56 cm·d-1,此后进入“零点幕”阶段[28],此时水分相变剧烈,相变潜热能量巨大,融化速率降低。活动层分别在2012年9 月24 日、2013 年9 月12 日、2019 年10 月4 日、2020 年9 月14 日达到最大融化深度,最大融化深度分别为78.73、85.65、66.22 cm 和74.94 cm,零点幕持续时间分别为23、21、21、23 d。之后进入季节冻结期,由底部开始向上冻结,冻结锋面快速向上移动,在2012 年10 月17 日、2013 年10 月8 日、2019 年10月12日和2020年10月15日开始出现多年冻土区特有的“双向冻结”现象。此时活动层温度中部高两端低,融化层上部的冻结锋面和下部的冻结锋面分别向下和向上移动,2012年、2013年、2019年和2020年向上平均冻结速率分别为1.34、2.12、2.58 cm·d-1和1.65 cm·d-1,向下平均冻结速率分别为1.69、1.02、3.32 和1.00 cm·d-1。2012 年和2019 年向下冻结速率大于向上冻结,2013 年和2020 年与之相反。冻结速率大于融化速率。2012 年10 月22 日、2013 年10 月13 日、2019 年10 月16 日、2020 年10 月19日开始进入相对稳定阶段,冻结速率减小,水分从融化层向冻结锋面两侧迁移,并在此处聚集和冻结,2012 年和2019 年最终在30 cm 处形成闭合,而2013年和2020年曲线右端出现交叉闭合,出现短时间的“冻融交替”,明显可以看到20、30、40 cm 处存在“融化台阶”,此处有冰层出现,融化速率降低。

图3 土壤冻融过程Fig.3 The freezing-thawing process of soil

2.3 多年冻土活动层水分变化规律

在冻融过程中,土壤水分发生相变,使得土壤空间结构发生改变。如图4 所示,按照土壤含水量的变化,在深度方向将其分成三个区域:上层(0~20 cm)、中层(20~90 cm)、下层(90~200 cm)。非冻结期间,上层土壤含水量变化幅度较大,变幅达0.25%。2012 年和2013 年变化幅度达60%,主要原因是降雨集中在6—8 月,高气温引起活动层融化,致使表层土壤含水量突增,且高于深层土壤。在土壤冻结过程中,中层土壤含水量明显高于浅层及深层土壤,主要是因为气温持续下降,冻结深度逐渐增大,土壤水分受土水势[29]及负地温梯度的影响向冻结锋面迁移,最终集中在中部土层。明显看到每年土壤含水量都出现双峰现象,但2019 年最为明显。40 cm 处峰值明显,水分含量高。2012年、2013年和2020 年聚集在9 和10 月,分别为80%、81%、75%,此时活动层达到最大融化深度。2019 年土壤含水量峰值为53%,70~80 cm 间有一个小峰值,含量在50%左右。2019 年活动层厚度较小,分凝冰并没有完全融化,因此土壤含水量比其他年份低。下层土壤位于多年冻土区,未冻水含量低,含水量范围为7%~18%,多年冻土具有隔水作用,深度越大,隔水作用越强,迁移量越小。土壤深度90 cm 处,土壤水分因向冻结锋面迁移而含量降低,且在土水势的作用下,对下层土壤进行少量补给,出现水分低值点[30]。由此可见,活动层最大融化深度与土壤含水量是相辅相成的,土壤含水量的峰值可以作为指示土壤融化深度的标志。

图4 土壤水分剖面图Fig.4 The soil moisture profiles in 2012,2013,2019 and 2020

3 讨论

3.1 冻融过程中的水热关系分析

地温是控制水的相变、未冻水含量变化和土水势的一个重要因子,对比2012 年5 月7 日和2013 年5月6日冻融过程中土壤含水量和土壤温度数据(图5)发现:土壤含水量的趋势与地温总体上保持一致。图中红色虚线代表融化的开始,黑色虚线代表融化的结束,随深度增加,融化期缩短,温度降低直至平衡,土壤含水量具有先增加后减小的趋势。5 cm 融化期大于163 天,平均土壤温度为7.19 ℃,平均含水量为33%;20 cm 融化期为148 天,平均土壤温度为4.37 ℃,平均含水量为44.64%;40 cm 融化期为110 天,平均土壤温度为2.40 ℃,平均含水量为75.86%;60 cm 融化期为81 天,平均土壤温度为0.81 ℃,平均含水量为53.11%。直至深度大于80 cm,土壤全部冻结。由图3 和图4 可知,40 cm 处的含水量具有最大值,趋近80%,且出现在7—10月,期间地温随深度逐渐降低,但40 cm 处地温仍高于0 ℃,且活动层已达到最大融化深度。表层土壤水分在土水势和负地温梯度的影响下,快速向下迁移。图2 说明40 cm 处于冻结相对平稳期附近,融化期产生的水分不断向此处迁移,进而冻结,最终结果是此处水分含量达到最大值。冻结期,随深度增加,土壤含水量降低,一方面大量液态水转化为固态水,另一方面未冻水在正温梯度下向上迁移,最终在冻结锋面聚集,土壤的“冻后聚墒”效应[31]使得上层土壤含水量高于下层土壤。土壤中的未冻水含量与负温之间形成一种动平衡关系,表层土壤温度低于深层土壤温度,土壤颗粒表面的吸附作用造成未冻水含量分布不均匀,使得未冻水向低温区域迁移[32]。80 cm 以下为多年冻土层,多年冻土层作为天然隔水层,未冻水含量极低,但仍存在未冻水随温度梯度迁移的现象。

图5 2012—2013年冻融过程不同深度的土壤温度及含水量变化趋势Fig.5 The ground temperature and moisture contents at different depths during the period from 2012 to 2013

土壤的冻融过程指的是土壤中液态水与固态水的交替相变,这个过程伴随着大量的相变潜热[33]。以2012年5月—2013年5月的数据讨论多年冻土区冻融过程中水分与温度的关系。冻结过程中,未冻水的含量与负温始终保持动态平衡,土壤负温与含水量的关系可用式(1)表示:

式中:wμ为未冻水含量(%);t为负温(℃);a和b为与土壤相关的经验系数。

利用SPSS 软件中对冻结期数据进行拟合,以5、20、40、60、80、90、100、120 cm 和140 cm 为例,结果见表2及图6。

表2 冻结期不同深度未冻水含量随温度变化拟合结果Table 2 Fitting results of unfrozen soil water content at different depths to ground temperature during the freezing period

从表2 和图6 可以明显看出土壤的未冻水含量与负地温拟合结果较好,R2几乎都在0.90 以上,甚至超过0.99。仅30、40 和70 cm 处的相关性小于0.90,总体上深层土壤的拟合效果要优于浅层土壤,这可能与表层土壤受到其他因素(植被、雪盖等)的影响有关。

图6 未冻水与负温的拟合结果Fig.6 Fitting results of unfrozen soil water content to the negative ground temperature

融化期,土壤含水量数值复杂多变,对土壤含水量与地温进行相关性分析发现(表3),仅70 cm 处相关性不显著,表层土壤地温与土壤含水量仍相关,但是相关性不稳定,且相关性弱,而20 cm 和60 cm 处出现负相关,这说明温度已经不是影响水分迁移的主要驱动力。生态系统作为影响冻土的主要驱动力[34],涉及植被、土壤质地、人类活动等因素,融化期土壤含水量剧增,一方面是活动层中固液相的转变,另一方面,降雨与地上水下渗,补充了地表土壤含水量。

表3 融化期土壤含水量与地温的相关性分析Table 3 Correlation analysis between the soil water content and ground temperature during melting period

3.2 双向冻结特征分析

由上述分析可知,2012—2020 年期间活动层的厚度在65~90 cm之间,没有明显变化,但是融化时间较之前有所延迟。冻土冻融具有单向融化、双向冻结的现象,在时间上,融化速率并没有明显变化,对于双向冻结来说,2012年和2019年向下冻结速率大于向上冻结,2013 年和2020 年正好相反。图3 中可以明显看出2013 年和2020 年向上冻结的深度比向下冻结的深度要浅,产生了交叉,即进入了冻融交替。2012年和2019年在30 cm 和40 cm 处进入了相对稳定期,推测在此处形成冰层,使得2013 年和2020 年在融化30~40 cm 附近的冰层时吸收了大量热量,耗用较长时间,即图2中体现的“融化台阶”,融化速率低。图4 发现在中层土壤(20~90 cm)出现了双峰。第一个峰值于9 月和10 月出现在30~40 cm,最大达81%。9 月时,融化进入最后阶段,达到最大融化深度,此时土壤孔隙中未冻结水分含量最大,30 cm和40 cm处的冰层被融化,水分聚集。而10月开始进行双向冻结,土壤水分在双向冰层的影响下随冻结锋面向中层土壤聚集,虽然冻结速率不一致,但冻融交替现象和相对稳定阶段都在40 cm以上,因此,双向冻结的结果是使土壤含水量在40 cm处达到最大值。第二个峰值出现在70 cm附近,图4中水分在80 cm 和90 cm 处已接近稳定,含水量变化幅度小,说明此处已到达多年冻土层的上限,冻后聚墒效应使得下层水汽不断向70 cm 处聚集,因此70 cm出现小峰值,而90 cm 处含水量出现低谷。两个峰值之间存在转折,此处一部分水分受双向冻结的影响,随冻结锋面向上移动;另一方面,受土水势的影响,少量水分向下迁移。2019 年转折明显,说明2019年活动层厚度并没有完全解冻,仍有冰层出现,而双向冻结时,50 cm处的含水量大部分随着冻结锋面进行迁移,导致两个峰值的差距不明显。综上所述,这些特征充分表明土壤中的含水量对于双向冻结有着至关重要的影响,大兴安岭湿地土壤水分的饱和为多年冻土的双向冻结提供了充分的条件。

3.3 多年冻土活动层冻融的影响因素

3.3.1 气温

对2013 年湿地地区的日均气温和地温做相关性分析(表4),随着深度增加,相关系数R逐渐降低。湿地地区1.4 m 处P=0.017,小于0.05,说明土壤深度≤1.4 m,地温与气温显著正相关,当土壤深度≥1.6 m 时,P>0.05,相关性不显著。由此可见,湿地的冷湿效应使得湿地地表(0~1.4 m)温度与气温相关性随着深度增加而显著降低,使得地温的滞后性随深度增加。

表4 2013年湿地气温与地温相关性分析Table 4 Correlation analysis between air temperature and ground temperature at the wetland in 2013

3.3.2 积雪

作为一种特殊下垫面,积雪对气候变化极为敏感。特别是在寒冷地区,季节性积雪是最活跃的环境变化因子[35],研究积雪对冻土融化的影响具有重要意义。利用2012—2013 年和2019—2020 年观测的积雪数据。将积雪深度、气温及5、10、20、40、80、140 cm和200 cm的地温进行对比(图7)。图中可以看出,从10 月开始到次年4 月,地温高于气温,且变化幅度远小于气温,正与积雪期在时间相吻合,说明积雪具有保温作用。随着积雪深度增加,气温与地温的差距也逐渐增大,当积雪深度达20 cm 以上时,地温与气温的差距逐渐减小。2012—2013 年积雪累积时间为82天,2019—2020年初雪时间略有提前,累积时间增长,达144 天,2020 年3 月12 日积雪深度最大达30 cm。积雪具有缓慢累积,迅速融化的特征,2013 年和2020 年积雪的融化速率分别为0.44 和1.56 mm·d-1。由图3 可知,2012 年和2019年的冻结时间分别为10 月29 日和10 月4 日,次年开始融化时间分别为5 月7 日和5 月29 日,2012—2013 年和2019—2020 年第一场雪的时间分别为11月11 日和10 月20 日,地面在第一场降雪来临时都已经回冻。积雪融化结束时间分别为2013 年4 月3日和2020年3月29日。积雪融化结束时,气温升至0 ℃附近,但5 cm 处的地温却依然处于-10 ℃左右,这是因为积雪融化吸收了大量热量,使得附近温度下降。积雪融化结束后,地温出现回升现象。这样就使得地温与气温之间产生了时间差,即产生了滞后现象,冻土融化开始的时间也会受到滞后影响,向后推移。

图7 积雪、气温及地温关系图Fig.7 The relationship between snow depth and air temperature and ground temperature

3.3.3 植被

大兴安岭森林生态站中主要林型有杜鹃-落叶松林、杜香-落叶松林、柴桦落叶松林和藓类-落叶松林等[25],常晓丽等[25]在2008—2009 年对森林林区研究发现,塔头-落叶松林下的土壤融化和冻结时间最晚,冻结速率最慢,植物的凋零和枯萎会加快地表的冻结速率。进行铲除植被后发现地表温度上升明显,新林[27]林区塔头的气温和地温高于其他林型,塔头具有良好的吸水保水能力。李晓英等[36]探讨了森林火灾对植被及冻土的影响,火灾致使植被冠层和有机质层减小,地温升高,引起冻土活动层迅速的融化和迟缓的回冻。种种研究表明,植被对冻土有着保温隔热作用,且不同种类植被产生的作用也不尽相同。目前的冻融速率以及地温等数据表明,大兴安岭湿地冻土活动层受植被因素的影响。这与前人的研究结果相符合。但由于缺失不同植被类型的观测数据,导致无法进行对比分析,从而明确植被对冻土活动层的影响程度。为此,之后将进一步分析植被对冻土活动层的影响。

4 结论

本研究以根河市森林生态站为例,对湿地多年冻土活动层的水热特征进行分析,得到以下结论:

(1)地温的变化幅度随深度衰减,具有滞后性。融化期地表温度高于深层土壤温度,冻结期,地表温度低于深层土壤。冻融特征为单向融化,双向冻结,2012 年、2013 年、2019 年和2020 年的平均融化速率分别为0.49、0.61、0.47和0.56 cm·d-1,向上平均冻结速率分别为1.34、2.12、2.58和1.65 cm·d-1,向下平均冻结速率分别为1.69、1.02、3.32 和1.00 cm·d-1,最大融深分别为78.73、85.65、66.22和74.94 cm。2012 年和2019 年向下冻结速率大于向上冻结,2013 年和2020 年与之相反,总体冻结速率大于融化速率。双向冻结与土壤含水量密切相关,在双向冻结的条件下,土壤含水量出现双峰,峰值深度分别位于40 cm和70 cm处。

(2)冻融过程中,土壤温度与未冻水含量有着密不可分的关系,总体趋势保持一致,“冻后聚墒”使得上层土壤含水量高于下层土壤。融化期土壤含水量变化幅度大,冻结期变化幅度小。冻结期,未冻水含量与土壤温度具有良好的相关性,R2普遍大于0.90,且深层土壤拟合效果优于表层土壤。对融化期土壤水分和地温进行相关性分析发现,相关性低于0.50,变化幅度大,且随深度增加,相关性减弱。

(3)分析了3种对土壤冻融有影响的因子发现:在深度小于1.4 m 位置,气温与地温的相关性显著,相关性受深度影响降低。积雪具有保温作用,积雪的覆盖使得地温的滞后现象明显,植被具有保温隔热和吸水储水的作用,且不同植被类型的储水和保温能力不同。

通过研究大兴安岭森林生态站湿地多年冻土活动层的水热特征,对湿地多年冻土活动层的冻融过程有了初步了解,尽管数据有很大局限性,没有完全解释湿地多年冻土水热特征的时空差异性及复杂性,但仍然为湿地多年冻土的进一步研究奠定了基础。