天山乌鲁木齐河源1号冰川消融期反照率特征

2021-12-17岳晓英李忠勤王飞腾李宏亮沈思民

岳晓英, 李忠勤,, 王飞腾, 李宏亮, 沈思民

(1.中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室,甘肃兰州 730000;2.西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃兰州 730070)

0 引言

太阳净辐射为冰川消融提供最主要的能量源[1-3],而冰川反照率的高低直接决定了其表面所吸收的太阳辐射能的多少,控制着冰川表面与大气层之间的能量交换过程。因此,冰川反照率是冰川能量-物质平衡过程中的关键参数,对冰川消融起至关重要的作用,二者间的正反馈机制成为近年来冰川加速消融的重要原因之一[4]。受雪冰自身物理属性(例如:表面类型、颗粒粒径、含水量、粗糙度、密度、晶体结构、污化物含量等)和外在条件(例如:云量、太阳入射角等)的影响,单条冰川以及不同区域冰川反照率时空变化十分复杂[5]。新雪的反照率值最大,可达到0.9以上,而重度污化冰的反照率仅为0.1 左右[6]。因此,为了更准确的模拟冰川消融过程,理解冰川对气候变化的响应机理,对冰川反照率尤其是消融期反照率特征及其影响因素的研究十分必要。

冰川反照率的传统观测主要依赖于安装在气象站上的总辐射量表或便携式光谱辐射仪[7-8]。由于冰面状况复杂多变,冰面反照率无论在空间上还是时间上都存在较大的变率,实测资料仅能提供冰川表面有限观测点短时间尺度的反照率数据,难以满足分布式能量-物质平衡模型的数据需求。自20世纪60年代以来,日益发展的卫星遥感技术能够获取冰川区域大范围、长时间序列的影像资料,为冰川表面反照率时空变化特征研究提供了新的手段,是对传统观测手段的重要技术补充。因此,近年来利用遥感数据在全球不同冰川区广泛开展了冰川反照率时空变化特征及其影响因素的研究,例如北极格陵兰地区[9]、喜马拉雅山[10]、阿尔卑斯山[11]、青藏高原[12]以及中国西部典型冰川区[13]等。

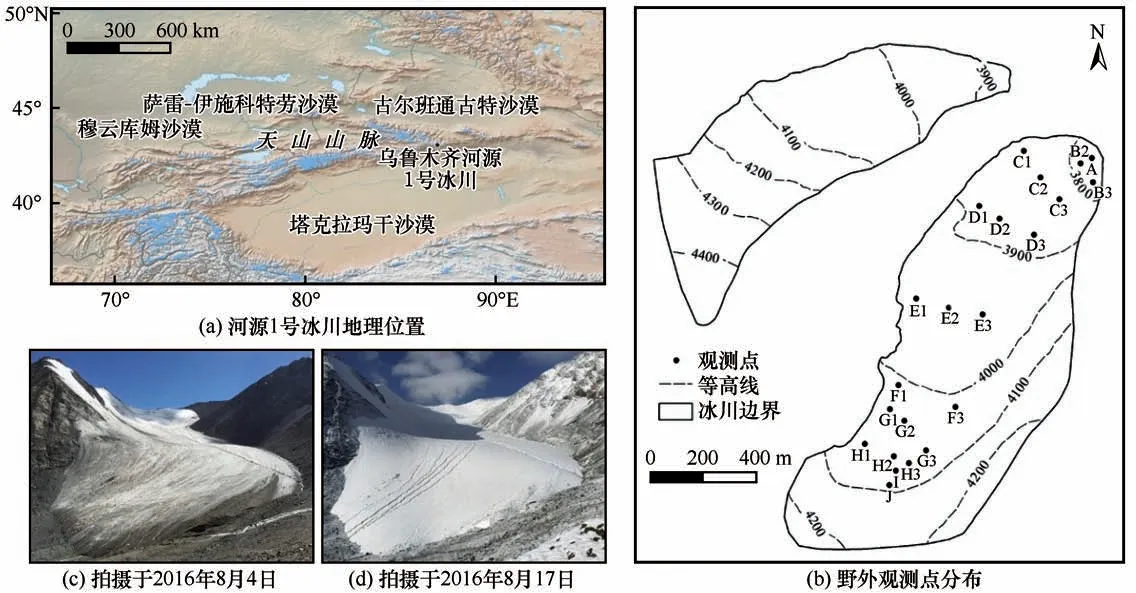

天山乌鲁木齐河源1号冰川地处亚欧大陆中部的干旱半干旱区,四周被广袤的沙漠和戈壁所环绕[图1(a)]。而且,该冰川的物质积累和消融都主要发生在夏季。这无疑使得冰川表层特征在夏季发生显著变化[图1(c)、(d)],进而引起冰川反照率的剧烈改变。研究表明:由于消融期冰川扩大的裸冰面积而导致的反照率下降是造成近年来其加速消融的重要原因之一[4]。由此可见,对该冰川反照率时空分布特征的清晰认识有助于我们更好的理解冰川加速消融机理。不仅如此,作为世界冰川监测服务处(WGMS)在中亚内陆干旱区设立的唯一一条重点观测的参照冰川,开展冰川反照率的研究对研究中亚地区其他冰川消融状况也有重要的参照意义。早期对该冰川反照率的研究主要集中在单点短期反照率变化特征上[14],虽然近年来也开展了冰川反照率与表面吸光性物质关系的研究[15-16],但总体而言,缺乏对整条冰川反照率高时空分辨率的精细化研究。因此,本研究选择1号冰川为研究区,利用2016 年夏季消融期成像的3 景Landsat 影像进行冰川反照率反演,结合同期的MODIS 反照率产品数据以及野外实测反照率数据,分析其在消融期的时空分布特征,为冰川分布式能量-物质平衡模型与区域气候模型中反照率参数化提供科学依据。

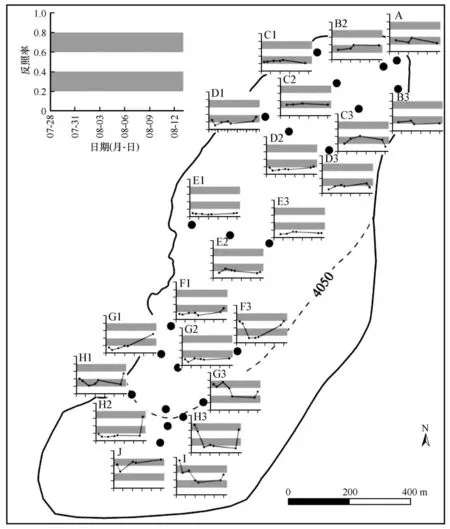

图1 乌鲁木齐河源1号冰川地理位置图(a)、2016年8月4日利用ASD地物光谱仪观测反照率野外观测点分布图(b);2016-08-04(c)和2016-08-17(d)分别代表乌鲁木齐河源1号冰川东支冰川消融期裸露冰面和降雪后冰面的状态Fig.1 Geographical location of Urumqi Glacier No.1(a),and map of ground-based measurement sites with an Analytical Spectral Device(ASD)on 4 August 2016(b);The picture taken on 4 August 2016(c)represent the bare ice surface of the eastern branches of Urumqi Glacier No. 1,and the picture taken on 17 August 2016(d)represent the after-snow appearance of the eastern branches of Urumqi Glacier No.1

1 研究区概况

天山乌鲁木齐河源1号冰川(43°06′N,86°49′E,简称1 号冰川)位于中国境内天山山脉中段乌鲁木齐河源区[图1(a)]。该冰川面积在2012 年为1.594 km2,长2.2 km,海拔范围在3 743~4 484 m 之间,冰川朝向东北,由东、西两支组成[图1(b)]。该冰川是典型的大陆性双冰斗-山谷冰川。据冰川东南方向3 km 处大西沟气象站(海拔3 593 m)的观测资料显示,冰川区多年(1959—2015 年)平均气温约为-5.0 ℃,年均降水量在460 mm 左右,其中90%的降水发生在5—9 月,且以湿雪、雹和霰等固态降水为主。长期观测表明,1 号冰川平衡线海拔约为4 050 m。1960—2016 年,冰川累积物质平衡量达-19. 33 m w. e.,即假定面积不变的条件下,冰川厚度平均减薄19.33 m。同时,冰川面积不断萎缩,末端持续后退,且在20 世纪90 年代中期以后呈现加速趋势[17]。

2 资料及方法

2.1 Landsat卫星反演数据

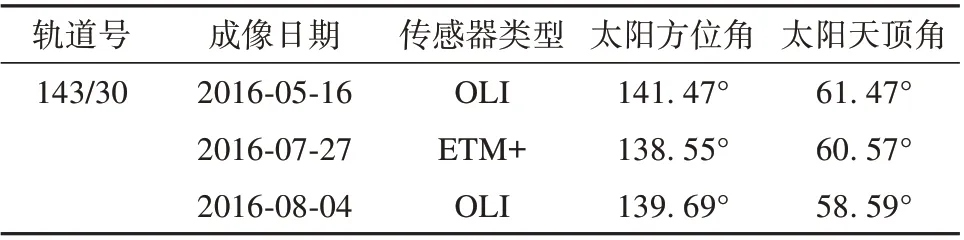

Landsat 卫星上搭载的ETM+/OLI 传感器能够提供整条冰川区域的影像资料,且在可见光-近红外波段有较高的空间分辨率(30 m),可以用来反映整条冰川范围反照率的空间变化。因此,本研究选取了2016 年消融期无云条件下成像的3 景Landsat影像作为数据源,对冰川表面反照率进行遥感反演。该数据可在USGS 网站(http://glovis. usgs.gov/)免费获取,影像的具体信息见表1。

表1 选取的覆盖研究区的Landsat数据信息Table 1 Landsat OLI and ETM+data were used to retrieve the surface albedo of glacier

本研究采用Klok 等[18]针对Landsat 影像提出的冰川反照率反演算法来计算冰川反照率。该方法尽可能的考虑了影响地表反照率与遥感信号间关系的所有重要过程,反演精度较高,已被多次应用于冰雪区反照率的反演研究[19-20]。其主要步骤包括:空间配准,辐射定标,大气校正,地形校正,各向异性校正,窄-宽波段转换。其中,空间配准和辐射定标为常规遥感影像预处理步骤,在此不做赘述。

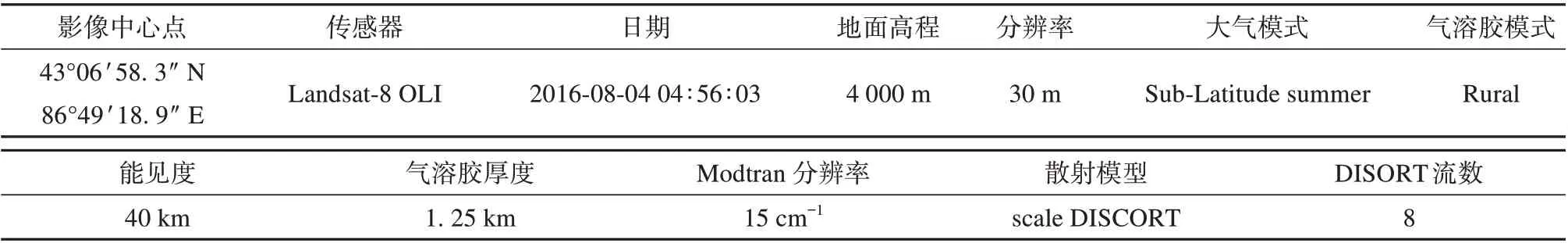

大气校正:本文采用FLAASH 模型进行大气校正,具体的计算原理参见张华伟[21]。进行FLAASH大气校正时需要输入的影像中心点坐标、传感器类型、飞行日期、影像分辨率等信息通过影像头文件获得,地面高程是根据DEM 数据计算的冰面平均值,大气模式选择中纬度夏季标准大气模式,其他参数设置详见表2。

表2 FLAASH大气校正输入参数(以2016-08-04为例)Table 2 Parameters required input into FLAASH for atmospheric correction(taken 2016-08-04 as an example)

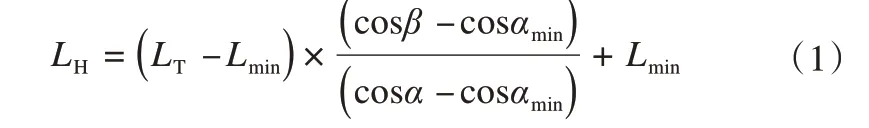

地形校正:C 校正是目前最常用的地形校正方法,但是,由于C校正完全是基于样本统计来建立回归方程的校正方法,因此在进行线性拟合时,样本的选择对于算法中参数的确定存在着很大影响。同时,由于样本的选择和数据拟合是一个复杂的过程,若对每一个波段的数据各自拟合线性方程,则其计算量无疑是十分庞大的。因此,本文利用黄微等[22]改进的一种C 校正算法,在不进行线性拟合的情况下也可以达到良好的校正效果。改进后的校正方程为:

式中:LT为倾斜地表的反射率;LH为水平地表的反射率;Lmin阴影地区最小的反射率值;α为局地太阳天顶角;β为太阳天顶角;αmin为最小天顶角。利用三峡地区的TM 影像和DEM 数据所做的实验证明,该改进方法对影像进行地形校正的结果比原始的C校正算法以及余弦校正都有较大的提高,且优于C 校正模型[22]。

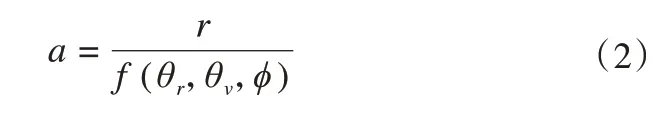

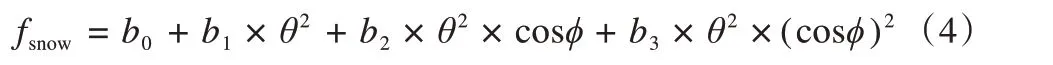

各向异性校正:由于雪冰具有强烈的各向异性反射特性,因此,本文引入各向异性校正因子来对反演反射率进行各向异性校正,公式为:

式中:f利用Greuell 等[23]和Reijmer 等[24]分别针对冰川冰和积雪提出的各向异性校正公式来计算,公式如下:

冰川冰:

积雪:

式中:αi和bi为回归系数;θ为卫星与太阳的相对天顶角;φ为卫星与太阳的相对方位角。

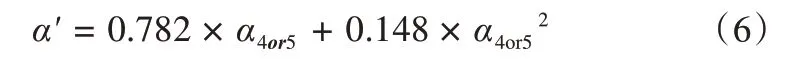

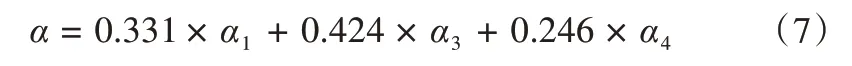

窄-宽波段转化:从Landsat 窄波段计算短波宽带反照率主要依赖反射率和地面实测宽带反照率的关系,用如下线性关系进行转换[25]:

由于积雪在可见光波段有很高的光谱反射率,因而该波段内积雪区的像元值经常达到饱和,即影像像元值达到最大,随着光谱反射率的增加不在增加。故当其(ETM+ 2 或OLI 3)达到饱和时,用ETM+4或OLI 5的光谱反照率进行转换:

2.2 MOD10A1反照率产品

MOD10A1 产品以其高的时间分辨率(逐日)近年来被广泛应用于冰冻圈的研究中[26-27]。该数据由美国国家冰雪数据中心(NSIDC)发布,空间分辨率为500 m,包括积雪范围、积雪反照率、积雪覆盖比例和质量验证数据。其中,积雪反照率为短波波段(0.25~5.0 μm)的反照率,已进行了辐射定标,去云处理,大气校正,并用DISORT模型进行各向异性校正。覆盖本研究区的影像轨道号为h24v04,时间选取2016年5—8月。本研究利用MRT转化工具对原始影像格式和地图投影进行转换。将正弦投影转换为UTM 投影,椭球体为WGS-84,图像格式转化为Geotiff。最后在ArcGIS 中,利用1 号冰川的矢量边界对其反照率数据进行提取。共有7个像元覆盖整条冰川,但仅有一个完整像元在研究区内,故为了避免边缘混合像元对反照率的影响,本研究只选用了在研究区内完整像元的数值。

2.3 反照率野外观测数据

本研究于2016 年8 月4 日利用美国ASD 公司生产的Field Spec Handheld 2 便携式地物光谱仪对冰川反照率进行了野外观测,观测点位置如图1(b)所示,图1(c)为观测期间冰川表面整体状态。该仪器观测波长范围为325~1 075 nm,光谱分辨率为3 nm。考虑到与卫星过境时刻的统一,观测时间为12:00—14:00(北京时间),在晴空条件下采集。在野外光谱采集过程中,由于太阳光照、大气条件等的变化,因此在每次采集光谱前要用参考白板对仪器进行优化。观测时仪器探头与冰面垂直,距离约0.5 m,仪器视域范围约为25°,视场内无阴影。在每个观测点,采集3条光谱曲线,通过取平均作为该点的反射光谱。

光谱采集完毕后,利用仪器自带的HH2 Sync软件导出数据,最后在ViewSpePro 软件中对数据进行浏览与处理。由于该仪器所测波段范围占大气层顶太阳入射短波能量的80%以上,因此,仪器所测反射率可以用来定量表征冰面反射率的变化,已被广泛应用于雪冰表面反射率的观测中[9,28-29]。但是仪器只记录了窄波段的光谱反射,应用时需要将其转化为宽波段反照率值。本研究中,考虑到需要利用ASD 野外反照率观测结果分别验证Landsat 卫星的反演结果和MOD10A1 反照率产品数据。因此,分别针对不同的数据采用了不同的窄-宽波段转换方法。对于Landsat 卫星反照率的验证,选用和Landsat 卫星反照率反演相同的窄-宽波段转换公式;对于MOD10A1反照率产品数据的验证,则采用Liang等[30]的算法。

2.4 地面高程数据

该数据主要用来对Landsat ETM+/OLI 数据进行地形校正和各向异性校正,并对冰川表面反照率的空间变化特征进行分析。本研究选择的DEM 数据源自于1981年1:50 000地形图,由航空摄影照片调绘。根据Xu 等[31]的研究显示:1981—2015 年平均冰面高程变化约为(-21.33±5.44)m,最大减薄的区域位于东支末端与海拔3 900 m 的区域和西支末端与海拔4 000 m 的区域,且随距末端位置距离的增大,减薄趋势逐渐降低。在目前研究区可获取的所有高程数据中,其精度最高,因此,本研究选用该数据作为地形输入数据。

2.5 气象数据

本研究所用的逐日气温和降水数据由架设于1号冰川末端的自动气象站(海拔3 835 m)观测,时段为2016 年5 月1 日—8 月31 日。温度传感器型号为HC2-S3,观测精度为±0.1 ℃,架设高度在地面以上1.5 m。降水利用Geonor T200B 观测,观测精度为±0.1 mm。传感器与耐低温(-55 ℃)数据采集器CR1000 连接,每10 s 采集一次数据,1 小时输出一次平均值。

3 结果分析

3.1 遥感反演反照率精度评估

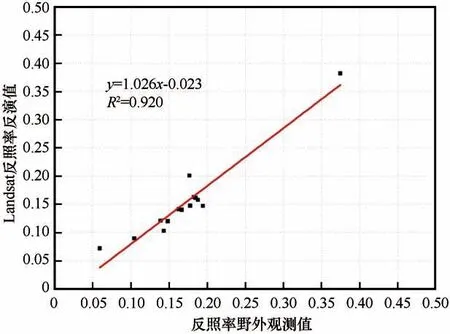

为了验证Landsat 影像在1 号冰川的反照率反演结果,本研究利用2016 年8 月4 日卫星过境时刻在1号冰川东支观测的反照率数据与相应观测点所在像元的反演反照率值进行了比较,发现二者数值的绝对误差介于-0.01~0.05 之间,均方根误差为0.048。图2是将其生成的散点图,反映了两者之间的相对误差。

图2 2016年8月4日冰川表面反照率观测值与Landsat影像反演反照率值间的散点关系Fig.2 Comparison between the retrieved albedo from Landsat data and the albedo measured by ASD over Urumqi Glacier No.1 on 4 August,2016

从验证结果上看,Landsat反演反照率值与同一时刻的观测值之间存在一定的差异,造成该差异的主要原因可归纳为以下几个方面:①大气校正,由于缺乏卫星过境时刻的大气参数(例如:大气能见度、水汽含量、气溶胶厚度等),研究中相关参数用中纬度夏季标准大气参数代替,这势必会引起反照率反演值与实测值的差异。②地形校正,本研究选取了1981 年航摄地形图作为地形校正输入数据,与卫星获取时刻真实的冰面地形存在一定偏差。③各向异性校正,雪、冰表面各向异性校正的太阳天顶角范围分别为26.4°~74.2°[24]和15.91°~65.51°[23],但在本研究中,可能局部区域超出了这一范围。④空间尺度,由于ASD 仪器探头测定的有效范围小于Landsat影像单个像元面积的大小,在冰川表面异质性较大的情况下,尤其在冰川平衡线附近,不同的观测视场范围内反照率在数值上也会存在偏差。

此外,本研究也利用2016年8月3日和8月4日的实测反照率数据与同期的MOD10A1反照率产品的结果进行了对比,发现二者的绝对误差分别为0.03 和0.047。引起这种差异的原因很可能为两种不同来源数据在空间尺度上的差异。ASD 实测反照率单点的有效视域范围约为1 m,本研究的野外观测选取的22 个观测点基本上遍布了整条东支冰川,取其平均值来代表整条冰川的反照率,而MOD10A1 反照率产品只选用了在研究区内完整像元的数值,空间范围为500 m×500 m。

但可以得出,本研究中无论是Landsat影像反演反照率还是MOD10A1 反照率产品,与实测反照率值之间的差异均符合王介民等[32]提出的反照率误差控制在0.05 以内的要求。这说明上述遥感方法得到的反照率在数值精度上满足1号冰川表面反照率变化特征的研究需要。

3.2 冰川反照率的空间分布

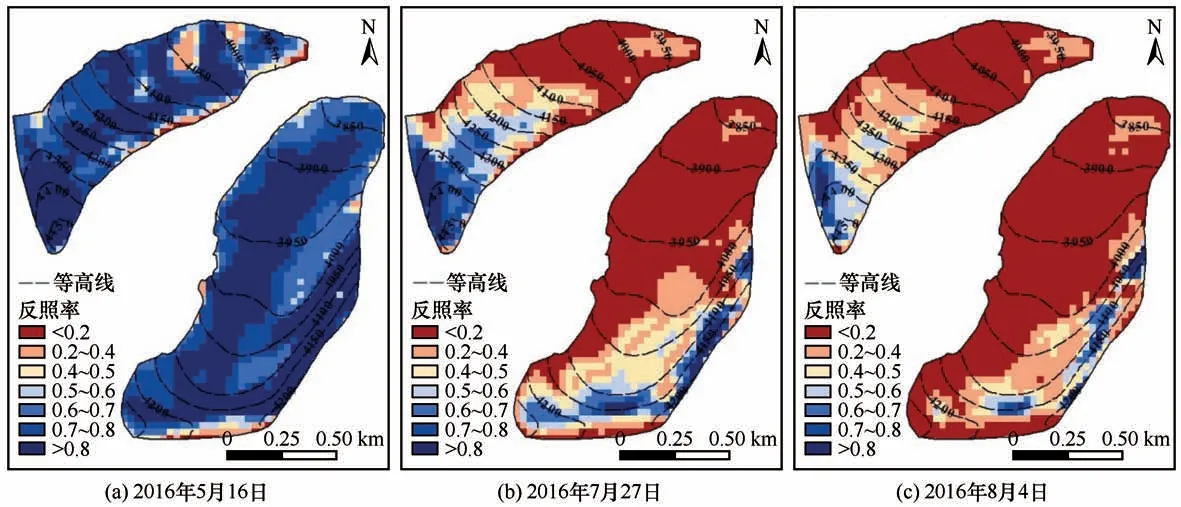

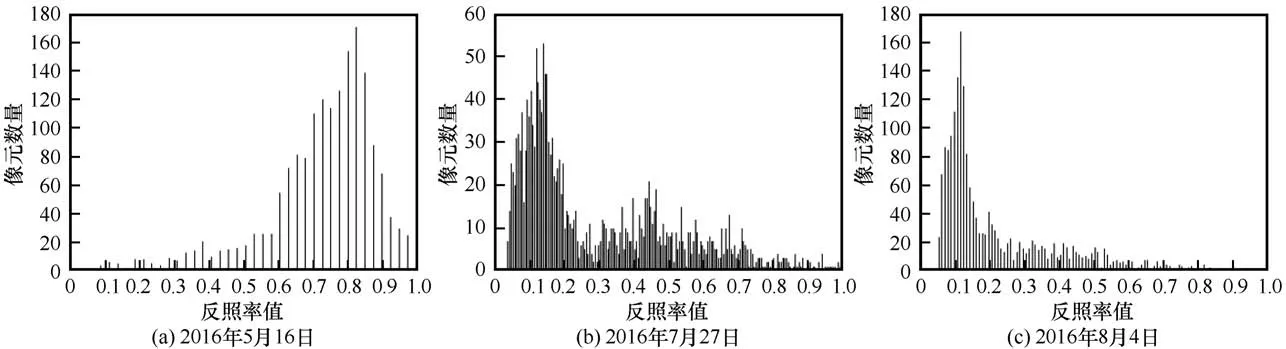

本研究选取了1 号冰川2016 年消融期成像的3景Landsat 影像,根据上述反演方法,得出如图3 所示的冰川表面反照率空间分布。从图中可以看出,不同时期冰川表面反照率呈现明显的空间差异。在消融期早期(5月16日),反照率空间变化不显著,仅在同一海拔带内,呈现出微弱的由冰川边缘向中轴线增大的趋势。冰川表面反照率值很高,平均为0.75,呈现高值单峰型的数量分布(图4),峰值反照率为0.82,在积雪特征反照率值范围内。随着消融的进行,反照率降低的同时,形成差别变化,数量分布上出现双峰型特征(图4),峰值分别为0.14 和0.44。空间上反照率明显呈现随海拔的升高而增大的趋势,在海拔较低的区域,反照率值大部分小于0.2;随着海拔升高,反照率逐渐增大,在东支海拔4 150 m 和西支海拔4 200 m 附近的增速最大;冰川高海拔地区,反照率值最大,在0.7以上。但在冰川顶部边缘,反照率有降低现象。随着消融的持续进行,至8 月4 日,冰川反照率继续降低,第二个峰值消失,第一个峰值降至0.11,反照率值呈现低值单峰型的数量分布(图4)。反照率随海拔升高而增加的趋势依然存在,但增加强度减缓,尤其在东支,70%左右的冰川表面反照率不足0.2。值得注意的是,消融中后期,冰川反照率并非严格随海拔升高而增大,在冰川末端附近,出现了反照率相对较高的区域,其原因将在后文详述。

图3 Landsat影像反演获取的乌鲁木齐河源1号冰川表面反照率空间分布Fig.3 Spatial distribution of Landsat-derived for Urumqi Glacier No.1

图4 Landsat影像反演获取的乌鲁木齐河源1号冰川表面反照率值的数量分布Fig.4 The amount of the Landsat-derived surface albedo values on Urumqi Glacier No.1

分析发现,冰川反照率的空间变化主要由冰川表面雪冰覆盖及其消融状态所决定。在消融早期,冰川表面被积雪覆盖,整体反照率值高,空间差异不大。然而,此时开始气温回升,在裸露地表热传导的作用下,冰川边缘的消融首先增强,且风化形成的岩石碎屑物也多分布在这些区域,从而导致反照率偏低。随着消融的进行,冰川表面积雪区面积持续减小,裸冰区面积不断扩大,差别消融增强,使得整条冰川反照率降低,并呈局部差异变化。由于低海拔区温度较高,为冰川消融区,其表面组成以裸冰为主,受冰尘等吸光性物质影响较大,反照率值较低;随着海拔的升高,气温不断降低,消融强度随之减弱,表面组成逐渐由裸冰、附加冰向粒雪转换,反照率值也随之快速增大,且在冰和雪的界限上出现一个升高的突变;随着海拔进一步升高,在冰川积累区,表面大部分为积雪覆盖,反照率维持在一个空间差异不大的较高值范围内。

3.3 冰川反照率的时间变化

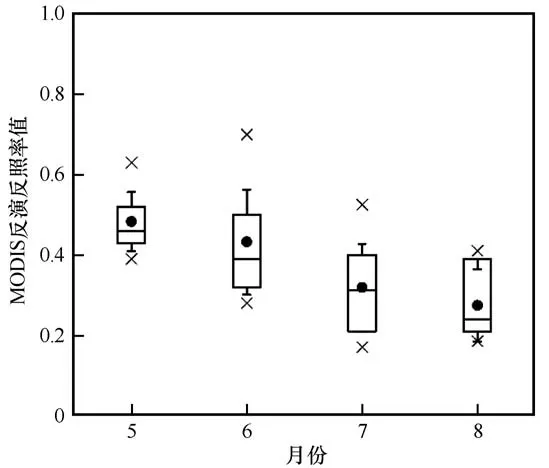

消融季冰川反照率除了显著的空间变化外,时间差异也非常剧烈。通过对2016 年消融期(5—8月)MODIS 逐日反照率产品数据分析得出:消融期1 号冰川反照率波动十分明显,整体呈现微弱的下降趋势(图5)。其数值介于0.70 和0.17 之间,平均值为0.38。不同阶段反照率变化不尽相同,通过对逐日反照率数据进行月平均值统计发现(图6),消融初期(5月)冰川反照率值最高,平均为0.48,波动较小(标准差为0.07);随着消融的进行,反照率值开始降低,6 月份降至0.44,波动明显增大(标准差为0.13);消融期末(8 月)反照率值降至最低,为0.27。

图5 乌鲁木齐河源1号冰川2016年夏季消融期气温、降水和MODIS反演反照率值的逐日变化(虚线所示为划分固态降水的气温阈值,为2.8 ℃)Fig.5 Daily variation of the temperature,precipitation and derived albedo from MODIS on Urumqi Glacier No.1 in ablation season of 2016(the dashed line represented the air temperature threshold of snowfall,which was 2.8 ℃)

图6 乌鲁木齐河源1号冰川2016年消融期MODIS反演反照率值月变化Fig.6 Monthly variation of the derived albedo from MODIS on Urumqi Glacier No.1 in ablation season of 2016

但是,由于MODIS 数据较粗的空间分辨率,无法捕捉冰川不同位置处反照率逐日变化的细节差异。因此,本研究对2016 年7 月29 日—8 月12 日,在1 号冰川东支22 个观测点ASD 光谱仪记录的反照率数据进行了分析(图7)。结果表明:观测期间,最大值出现在7 月29 日积雪表面观测点I,为0.93,最小值出现在8 月3 日污化物富集的裸冰表面观测点E1,为0.05。不同测点位置反照率值的逐日变化程度差异显著。在裸冰表面,无降雪发生时,反照率的逐日变化呈现出微弱的波动趋势。而且,冰川中部杂质相对富集的测点(E1、E2、E3、D2、D3、F1、G1、G2),反照率值为0.10~0.20,其变化小于冰川下部相对清洁的测点(C1、C2、C3、B2、B3、A),反照率值为0.20~0.40。对于积雪表面(J),反照率的逐日变化明显大于裸冰表面,观测期间最大变化量达到了0.30。而最剧烈的反照率逐日变化则出现在雪线附近的测点(F3、G3、H3、I),观测期间其变化量在0.40~0.60。

图7 乌鲁木齐河源1号冰川2016年7月29日—8月12日不同观测点反照率逐日变化Fig.7 Time series of results from ASD measurements on the east branch of Urumqi Glacier No.1,from 29 July to 12 August,2016

4 讨论

冰川表面反照率的大小主要受两方面因素的影响,一是冰川的表面特征,与表层雪冰的物理属性有关,例如:表面类型、颗粒粒径、表层雪厚度、含水量、粗糙度、密度、污化物含量等,这些因素影响光子在冰川表层发生散射和吸收事件的位置与频率,进而影响冰川表面反照率;二是入射短波辐射的特性,与大气或天空状况有关,例如:云量、云的高度、太阳入射角、大气中水汽、气溶胶的含量等,这些因素会改变入射短波辐射量及其光谱分布特征,从而影响冰川表面反照率。

4.1 气温和降水对冰川反照率的影响

气温和降水是引起冰川表面特征变化的主要驱动因素。一方面,气温升高直接导致冰川消融增强,使其裸冰区面积扩大,积雪区面积减小,由于冰的反照率远小于积雪,由此造成冰川整体反照率的降低。同时,由于消融增加,雪冰层内部污化物更容易在表层富集,使冰面颜色加深,造成反照率的进一步降低。另一方面,气温的升高会造成积累区粒雪变质速率加快,雪层变薄,含水量增加,密度、粒径增大,具有高反照率的细粒雪减少,低反照率的粗粒雪增加,造成积累区反照率降低。然而,冰川反照率的变化对降雪十分敏感,一旦有降雪事件发生,会迅速白化冰川表面,大大增加其反照率。上述过程在本研究中有充分体现。例如:在6 月20日—7 月30 日,从图5 中可以看出,在此期间,温度持续处于较高状态,因此,反照率整体上呈现下降趋势,从6 月24 日的最高值0.7 降低至7 月28 日的最低值0.17,但是由于6 月23—24 日和7 月7 日两次强降雪事件,降雪量为41.4 mm 和27.3 mm,导致冰川反照率在6 月24 日和7 月10 日出现短期的显著增加,分别为0.7 和0.53。研究期间(5 月1 日—8 月31 日),1 号冰川表面反照率与气温显著负相关,为-0.75(P<0.01,n=46),与固态降水的相关性为0.50(P=0.07,n=14)。在此,需要说明的是本研究中降水形态的划分依照康尔泗和Atsumu[33]早年在1 号冰川的观测结果,即气温低于2.8 ℃为固态降水(图5 红色虚线所示),高于5.5 ℃为液态降水,介于二者之间则为固液共存,为了严格区分固态降水对冰川反照率的影响,本研究中没有考虑固液共存情况下的固态降水。

4.2 污化物对冰川反照率的影响

众多研究表明,冰川表面的污化物强烈吸收太阳短波辐射,特别是在雪冰具有高反射特性的可见光波段(380~760 nm)的辐射[34],导致由冰面反射的能量比例大大降低,最终降低冰川表面反照率,冰川消融加速[35-36]。野外观测发现消融期1 号冰川裸冰表面大部分被棕色冰尘所覆盖,Takeuchi 等[37]发现其主要组成成分为无机矿物、有机物(微生物的尸体、腐殖质等)以及微生物(包括雪生藻类、显微动物群以及细菌等),而且冰尘数量与冰川消融区表面反照率之间存在显著的负相关关系。Ming等[16]的研究也显示,黒碳和粉尘分别可使1 号冰川积累区反照率下降25%和7%。

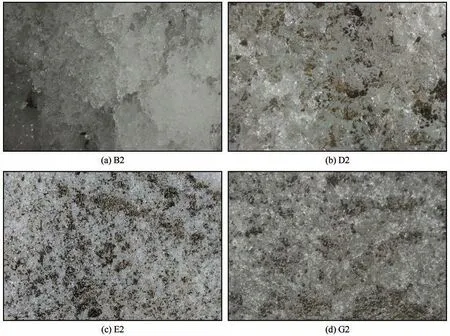

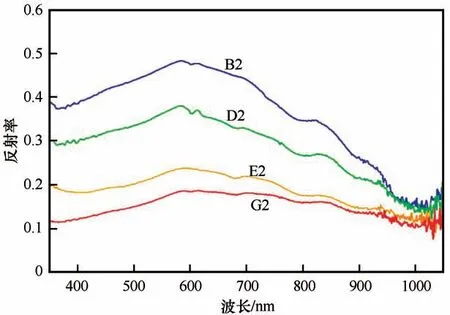

为了进一步分析表面污化物对冰川反照率的影响,本研究于2016 年8 月4 日利用ASD 地物光谱仪收集了不同污化程度下(图8)的雪冰表面反射光谱曲线,如图9 所示。可见,在裸冰表面,随着污化物覆盖程度的增加,表面反射光谱曲线出现极其显著的变化。在较清洁的裸冰观测点(B2),反射率随波长呈现先增加后减小的明显变化,在350~585 nm,反射率随波长的增加而增大,最高约为0.48;随后,反射率开始快速下降,在1 000 nm 左右仅为约0.15。而相对于较清洁的裸冰观测点,其他裸冰观测点处的反射光谱曲线均不同程度的呈现出污化冰面的特征,即整体上反射光谱曲线低于清洁裸冰观测点,且随着污化程度的增加,反射率随波长的变化幅度减弱,曲线变得更加平缓。具体而言,在350~585 nm,反射率随波长增加而增大的趋势减弱,在585~600 nm 波段前后的高值区趋于消失,近红外波段快速下降的趋势也逐渐消失。但是,在670~680 nm 波段出现了吸收谷,主要是由于污化物颗粒中所含的叶绿素所致[38]。

图8 乌鲁木齐河源1号冰川不同杂质覆盖程度下的冰川表面状况Fig.8 Close-up images of the surface of Urumqi Glacier No.1

图9 不同杂质覆盖程度下(图8)冰川表面反射光谱曲线Fig.9 The spectral reflectance at the clean ice(B2),slightly dirty ice(D2),dirty ice(E2)and impurity-rich ice(G2)sites under clear-sky days. The conditions of the measurement surface are shown in Figure 8

因此,污化物在冰川表面的时空分布会对冰川反照率的时空分布格局产生一定影响。图3所示的在冰川末端局部区域出现的较高反照率值,推测很可能就与污化物的空间分布有关。根据Brock[39]和Azzoni 等[40]的研究,富集在表层的细小粉尘颗粒极易被强烈的冰面径流冲刷,使冰面变得清洁而光滑,导致反照率增加。本研究中局部反照率的高值区出现在冰川末端,在消融中后期,冰面径流在此处强烈发育,因此很可能产生如上所述的对粉尘颗粒的冲刷效应而增加该处的反照率值。

4.3 地形对冰川反照率的影响

此外,从图3还可以发现,即使在冰川表面覆盖类型一致的情况下,例如均为裸冰或积雪,反照率值仍然存在一定的差异。这可能与太阳入射角的差异有关。因此,本研究根据冰川区的DEM 和卫星过境时刻的太阳位置,利用公式(8)分别计算出成像时刻积雪表面(5 月16 日东支)与裸冰表面(8月4日东支)各个像元的太阳入射角,如图10所示。

图10 乌鲁木齐河源1号冰川不同覆盖类型下反照率随太阳入射角度的变化Fig.10 Albedo variation with solar incident angles at the ablation zone based on the Landsat images derived albedo images and co-instantaneous solar angles for each pixel

式中:E表示坡度;AS表示坡向;SZ表示太阳天顶角;A0表示太阳方位角。

从图10中可以得出:无论在积雪表面还是在裸冰表面,整体上反照率值均随太阳入射角的增大而增大。其原因可归结为:随着太阳入射角的增大,光子被雪冰表层粒子散射的几率增大,特别是在近红外波段,使得被雪冰吸收的能量比例减小,从而导致其表面反照率增加。在相同的太阳辐射条件下(太阳位置、辐射强度),冰川不同位置的太阳入射角主要由该位置地形特征(海拔、坡度和坡向)决定,因而除了冰川表面类型外,地形也是影响冰川反照率空间变化的重要因素。

5 结论

利用2016 年夏季消融期成像的3 景Landsat 影像,通过空间配准、辐射定标、大气校正、地形校正、各向异性校正和窄-宽波段转换6步,得到了冰川表面反照率反演结果。并结合同期的MODIS 产品提供的反照率资料和野外反照率观测数据,分析了1号冰川消融期反照率的时空变化特征,得出以下结论:

消融期,受冰川表面空间异质性和反演参数的影响,两种遥感数据源获得的反照率与ASD 实测反照率虽然在数值上存在一定的差异(Landsat 影像为-0.01~0.05,MODIS反照率产品为0.03~0.047),但总体上其准确度能够满足消融期反照率时空变化特征研究的要求。

消融期冰川反照率时空变化显著。消融早期,空间变化微弱,随着消融的进行,空间变化逐渐增强,总体上呈现出随海拔的升高而增大的趋势,且在冰川平衡线附近增速最大。但在强烈消融情况下,反照率随海拔的变化趋势减弱,甚至在冰川末端出现反照率的局部高值区。时间变化上,消融期整体呈现下降趋势,而且在6—7 月份变化最为剧烈。不同位置处,表面反照率的时间变化也存在差异,平衡线附近反照率时间变化尤其显著,积累区次之,消融区最弱。

冰川反照率消融期的时空分布格局主要由冰川表面特征决定,例如积雪、裸冰以及污化物的覆盖比例。气温和固态降水是驱动消融期冰川反照率变化的主控因素。整个消融期,冰川反照率随气温的升高而降低,二者相关性高,为-0.75(P<0.01,n=46)。但固态降水会打破其随气温的变化趋势,引起反照率的突变。污化物显著降低冰川反照率,且对反照率的降低作用随波长的增加逐渐减弱,主要集中在可见光波段。此外,即使在表层特征变化较小的情况下,反照率还表现出随太阳入射角的增大而增大的趋势,这主要由冰川不同位置处地形条件(海拔、坡度与坡向)的差异所致。