富水砂层深基坑地下水控制措施与突涌分析

2021-12-15朱清鹅赵亚军

朱清鹅 赵亚军 吕 朋 刘 伟

(中建一局集团第五建筑有限公司,北京 100000)

0 引言

在地铁施工过程中,地下水涌出、渗漏等是近几年来造成基坑事故主要原因,这为地铁工程建设敲响了警钟[1]。地铁施工中,有效地控制地下水是保障地铁施工质量安全的重要因素之一[2]。随着轨道交通的发展,深基坑也越来越多,施工环境越来越复杂,在深基坑施工中面对的风险越来越多,其中,地下水控制的成功与否,对深基坑工程是否能安全施工起关键性作用[3]。该文以福州市城市轨道交通4号线一期工程第2标度8工区为背景,对地下水控制措施进行介绍,对工程出现突涌现象的应急处理进行研究,得出一套回填+注浆+降水井+迅速浇筑底板的应急处理方法,为以后类似工程提供参考意见。

1 工程概况

1.1 项目概况

福州市城市轨道交通4号线一期工程第2标度8工区项目包括两站两站两区间,前屿站(不含)~光明港站(含)~鳌峰洲站(含),全长1.6km。两站均采用地连墙+内支撑的围护结构形式、均采用明挖法施工,基底均采用深层水平封底加固。鳌峰洲站为为地下3层岛式车站,车站长145m,标准段宽22.1m。车站北侧为光明港二支河河涌,南侧为鳌峰路,车流量较大;车站东侧有110KV高压电缆(架空)及村民房屋;西侧为富闵时代广场。光明港站为地下二层岛式车站,车站总长为238.6m,标准段宽为19.7m,标准段基坑深度18.9m。共设置3个出入口和1组风亭,其中3号出入口和1号风亭设置于前横南路西侧的空地块内,1号出入口和4号出入口设置于前横南路东侧的空地块内。

1.2 工程地质条件

车站基坑所处地层由上至下依次为 <1-2>杂填土,<2-4-1>淤泥,<2-4-4>淤泥夹砂,<2-4-6>含泥中细砂,<3-1>粉质黏土,<3-2>粉细砂,<3-3>中粗砂。基坑开挖范围内地层主要为淤泥、淤泥夹砂层、含泥中细砂层,基底部分处在含泥中细砂层。地连墙深入粉细砂地层,接近粉细砂层的最底部。地质纵断面图如图1所示。

图1 地质纵断面图

1.3 地下水类型及不良作用

1.3.1 地下水类型

1.3.1.1 上层滞水

整个场地地表广泛分布人工填土层,部分为填砂,填石等。主要分布于表层填土层内,为孔隙水,透水性较好,水量不大,水位变化随周围环境变化。上层滞水的水位和水量随季节变化较大,雨季上层滞水水量较丰富,枯季水量变小。

1.3.1.2 松散层孔隙潜水

松散层孔隙潜水分布范围比较大,第四系风积层粉细砂、中砂、第四系冲海相沉积(含泥)中细砂中,该层属强透水层,其上部为素填土、杂填土层、填砂、填石直接覆盖,具有统一地下水位,为潜水。

1.3.1.3 松散层孔隙承压水

根据场地钻孔资料,松散岩类孔隙承压水主要赋存于中粗砂、中粗砂中。砂的形状、颗粒级配、大小、黏粒含量等决定了松散层孔隙承压水含水性能,以上各地层均属中等~强透水层。

1.3.2 地表水

两站紧靠光明港河,地表水体发育。

闽江是天然的泄洪排沙水道,长约16km,江面宽为2000m~3000m,最宽处达4000m以上,枯水期一般浅槽水深1m~5m。河床底的土层具有高渗透特性。远洋路站主体结构距离闽江约1500m,鳌峰路站主体结构距离闽江约450m。

1.3.3 地下水位

该工程场地范围内,松散层孔隙潜水初见水位埋深为0.00m~3.56m ,标高为2.45m~5.32m,稳定水位埋深为0.00m~4.01m,标高为2.45m~4.77m;松散层孔隙承压水稳定水位埋深为1.75m~4.32m,标高为2.30m~4.30m。

1.3.4 不良作用

随着基坑开挖,承压含水层上覆土层越来越薄,相应的土压力下降,当土压力≤承压含水层的顶托力时,基底土层可能被承压水顶起,甚至被顶裂产生渗水通道,导致突涌这一不良作用。

2 地下水控制措施

2.1 方案选型

该工程针对地下水控制重难点,选择相应的设计方案。

2.1.1 承压含水层突涌风险

针对粉细砂层,根据现有围护设计资料可知,主体基坑地连墙底深入该层且围护底已水平封底,因此坑内降水属于封闭式帷幕降水。对基坑开挖造成主要影响的承压含水层为粉细砂层。随着基坑开挖深度越深,承压含水层上覆土层越来越薄,相应土压力越来越小,当土压力小于承压水顶托力时,突涌将成为引起基坑事故的最大风险源之一。由于该工程围护形式与地层关系较为复杂,常规的解析公式因与该工程实际情况匹配度不高,因此须考虑采用三维数值模拟法,根据该工程实际情况建立三维渗流模型,进行坑内外的降深预测。

2.1.2 开挖面范围内以砂性土为主

根据详勘资料,潜水含水层主要分布于埋深约40m的砂土中,重力释水量较大,须采取措施降低土层含水量,否则容易产生流砂、开挖面积水等不良现象,影响开挖施工。针对该风险性,设计了如下方案:1)疏干井和降压井分开布置,疏干井主要针对上部潜水含水层,为避免疏干井揭穿水平封底,引起承压水沿着疏干井突涌的问题,疏干井深度控制在水平封底顶以上至少1m。降压井主要用于基坑开挖底面下分布的粉细砂含水层。疏干井数量按200m2一口布置。2)配置双路电源或备用发电机,确保后期抽水持续。3)施工组织设计时,应精心设计排水系统,确保排水通畅。4)为减少后期封井风险,坑内二分之一的疏干井采取不割管处理,靠近支撑搭设辅助平台进行管理。5)要求前期成井后,须进行降水验证试验,检验降深效果,评估地墙止水效果并细化降水方案。

2.1.3 周边环境复杂

由于工程所处周边建筑物、管线众多,对沉降控制要求高,基坑采用封闭式帷幕降水,在基坑围护良好的前提下,坑内降水对坑外影响很小。针对这一风险,设计如下方案:1)通过坑外每80米左右设置1口浅层水位观测井来判定坑内抽水对坑外的渗流影响,对沉降要求极高的构筑物环境周围,可以适当增加浅层水位观测井数量。部分坑外区域因场地翻交,无法施工水位观测井,因此水位观测井尽量布设在施工围挡内。当围护发生严重渗漏时,可适当短时开启坑外水位观测井,降低坑内外水头差,利于控制险情,便于地墙堵漏。2)施工过程中,须密切关注坑内抽水对坑外水位的影响。对坑外的水位进行实时监测,加强对周边沉降变形监测。3)优化坑内井点设计深度及井位布置,抽水井位尽量设置在远离构筑物附近。

2.2 降水设计

2.2.1 降水井设计

该工程浅层土主要以砂层为主,渗透性较好,a井取200m2。坑内降水井数量:n=A/a井式中:n为基坑内降水井数量(口);A为基坑面积 (m2);a井为单井有效降水面积 (m2)。

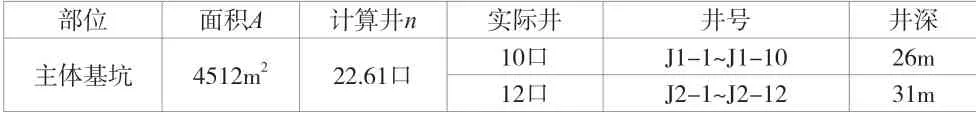

该工程疏干作用降水井数量布置情况见表1。

表1 疏干井设计

2.2.2 降压设计

2.2.2.1 降水渗流模型及依据

针对该工程,<3-2>厚度较大且上覆无连续的隔水层,主体基坑止水帷幕以及水平封底已隔断该层,减压降水形式属帷幕深入并揭穿含水层顶板、将含水层完全隔断的封闭式降水渗流模型。

2.2.2.2 井深设计

考虑到开挖面范围及以下以砂性土层为主,为保证疏干效果,疏干井须确保一定的水力梯度,井底宜进入坑底以下至少7m左右;3-2层降水,部分降水井深入至水平封底以上,兼顾3-2层的降水,加深的降水井宜搭设辅助平台进行管理。因此该工程坑内降水井设计深度为25m及31m。

2.2.2.3 数值模拟

2.2.2.3.1 地下水渗流三维数学模型

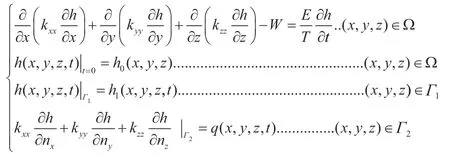

将地下水问题简化为求解地下水在多孔介质中流动的问题。根据该工程的水文地质条件,利用下述地下水渗流连续性方程,及其定解条件,来建立与之相适应的地下水三维非稳定渗流数学模型。

式中Sy—给水度;S—储水系数;M—承压含水层厚度,m;B—潜水含水层厚度,m;SS—储水率 ,(1/m);M—承压含水层厚度,m;W—源汇项(1/d);Ω—计算域;h0、h1—计算域初始水头值、第一类边界的水头值,m;kxx,kyy,kzz—各向异性主方向渗透系数(m/d);t—时间(d);Γi—第i类边界(i取1、2);nx、ny、nz—边界Γ2的外法线沿x、y、z轴方向单位矢量;q—Γ2上单位面积的侧向补给量(m3/d);x、y、z—离散模型中三维坐标值;h—点(x、y、z)在t时刻的水头值,m;—水头值h对x、y、z、t偏导。

2.2.2.3.2 离散模型

利用有限差分法对上述数学模型进行离散得到数值模型,并以此模型为基础,编制计算程序预测和计算因降水引起的地下水位时空分布。

根据地勘报告建立模型,对文地质特性根据经验值进行赋值,利用模型预测。为了能够忽略边界对模拟结果的影响,将此次模拟计算区域边界外扩约1000m。

在考虑抽水井、帷幕和观测井在离散模型中的空间位置的前提下,根据计算的平面范围、初始条件、边界条件和地层概化,对计算区域进行离散,并建立相应的三维计算数值模型。离散后的水文地质模型示意图见图2。

图2 离散模型三维划分

2.2.2.3.3 降水计算

根据建立的模型进行计算主体基坑降水情况。因该工程为封闭式围护条件下抽水,理论上坑内降水对坑外无影响,实际假定围护底水平封闭加固渗透系数为0.1m/d,计算降水对坑外的影响作为参考。根据模型计算,在坑内水位降至开挖面以下1m时,坑外层水位最大降深约0.7m。

2.2.3 坑外观测井设计

结合该工程地层情况,通过在主体基坑外每80米左右布置1口浅层水位观测井来判断坑内抽水对坑外的渗流影响。

主要设置在主体基坑外围,布置8口坑外观测井,井深为31m,井号为GQ1~GQ8。

后期根据坑内外水位观测情况,结合周边环境监测情况,必要时增加坑外观测井或应急抽水井。

2.2.4 工作量统计

最终确定25m深坑内降水井10口,31m深坑内降水井12口,坑外31m深水位观测井8口。

3 突涌险情分析

此次发生突涌的位置是位于基坑南端头的Y8降水井,基坑挖土至基坑深度一半位置时,Y8降水井井壁周围有轻微清水涌出来,随着挖深的进一步加大,当开挖到设计底板深度时,Y8降水井涌水量开始加大,并伴有少量泥砂涌出。Y8降压井的埋深为31m,井身穿过<2-4-6>层及<3-1>层进入<3-2>层,根据降压井、基坑围护及水平封底与地层的关系,可能存在以下两种涌水原因:1)通过水平封底与底板间墙缝之间存在薄弱点,随着基坑开挖至底,坑内外水头差约16m,在较大的水头压力差作用下,地下水沿降水井井壁形成渗流通道,发生涌水情况;2)围护墙底水平封底加固不均匀,存在薄弱点,造成地下水沿降水井井壁形成渗流通道,发生涌水情况。

4 应急抢险措施

4.1 阶段处理措施

阶段处理措施如下:1)发生涌水情况时,第一时间组织人员进行回填,把地下水进行反压,尽量减少泥砂的涌出。2)坑外组织对围护结构地连墙进行注浆,阻断可能通过水平封底与底板间墙缝之间产生的地下水的继续涌入。3)在涌水区域增加降水井数量,因承压水位高于开挖面已经近9m,坑内无法再继续直接施打降水井,只能通过坑外施打降压井,强制降低地下水位,然后再进行坑内施打降水井,降水井施打数量根据计算确定。4)坑内降水井施打完成以后,同时开始抽水,并且迅速把涌水区域底板浇筑完成。

4.2 整体思路

在富水砂层基坑发生涌水涌沙情况时,首先利用抢险的黄金时间,马上组织机械和人员对涌水涌沙区域迅速回填反压。

然后分析其产生涌水涌沙的原因,根据其可能的成因,进行对应措施的地下水隔断,或者减缓地下水喷涌的速度,减小其可能对基坑产生淹没的风险。

同时立即组织降水队伍在坑内进行降水井的施打,如果因开挖面已经超过承压水水头标高太多,不具备在坑内施打降水井的条件,可以在坑外先施打降压井降低其地下水位,同时要做回灌井,根据周边建筑物监测情况,随时进行回灌。降水井施打数量根据涌水公式和降水试验数据进行确定。

降水井施打完成以后,坑内降水井同时开启,迅速施工底板钢筋绑扎,混凝土浇筑工作,尽快完成涌水位置的底板施工。

5 结论

该文通过对福州市城市轨道交通4号线一期工程第2标段8工区地下水控制措施、突涌应急抢险措施的研究,得到以下结论:1)对深基坑开挖可能产生的承压水风险,须在制定降水方案时就充分考虑,施打足够的降压井和疏干井,这将大大缩减可能发生险情的处理时间,大大减小基坑被淹没的风险。2)水平封底作为围护结构的一部分,对防止突涌情况发生起至关重要的作用,所以对有水平封底的车站,在水平封底施工阶段严把质量关,尽可能发挥水平封底阻断地下水的作用。3)当发生类似突涌时,采用回填+注浆+降水井+迅速浇筑底板的方法,能够有效及时地解决突涌险情。