专访千里追象监测队长:这是一场意义非凡的“追象之旅”

2021-12-13

2021年夏天,一群北上的野生亚洲象成为“国际网红”,它们逛吃、睡觉、嬉戏打闹的视频在网络上广为流传。守护它们完成远行的,是来自云南省森林消防总队的野生亚洲象搜寻监测任务分队。

“指挥部的眼睛”:24小时不间断监测

2021年5月,在15头野生亚洲象进入玉溪市峨山县后,云南省森林消防总队组建野生亚洲象搜寻监测任务分队,由灭火救援指挥部信息通信处助理员杨翔宇担任分队队长。

以前,杨翔宇和队友们都是从事森林防灭火和应急救援工作,和大森林为伍,和火魔对抗。如今,作为搜寻监测分队队长,杨翔宇不仅要统筹无人机飞手、观察员、地图标绘员、车辆驾驶员的工作,而且还要熟悉亚洲象的兴趣爱好、生活习性和活动规律。

云南省森林消防总队组建野生亚洲象搜寻监测任务分队,由灭火救援指挥部信息通信处助理员杨翔宇担任分队队长。

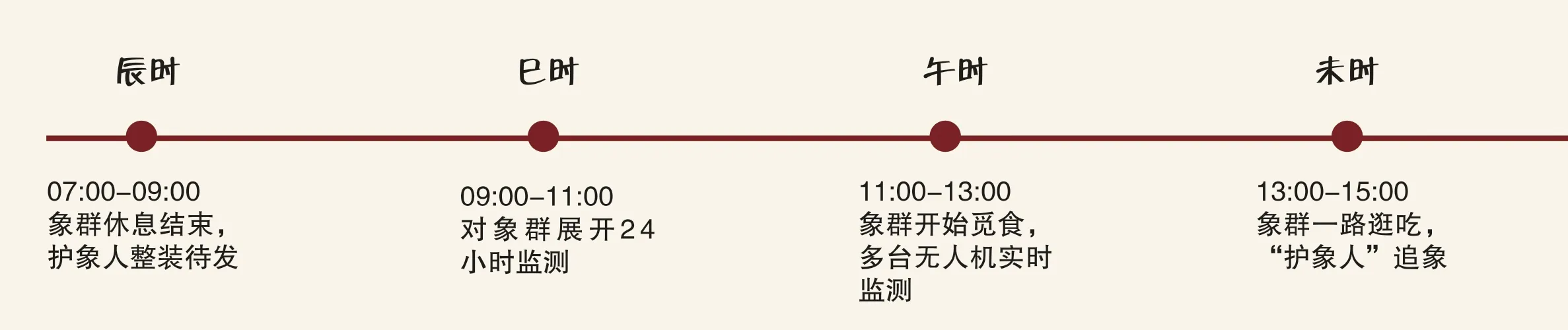

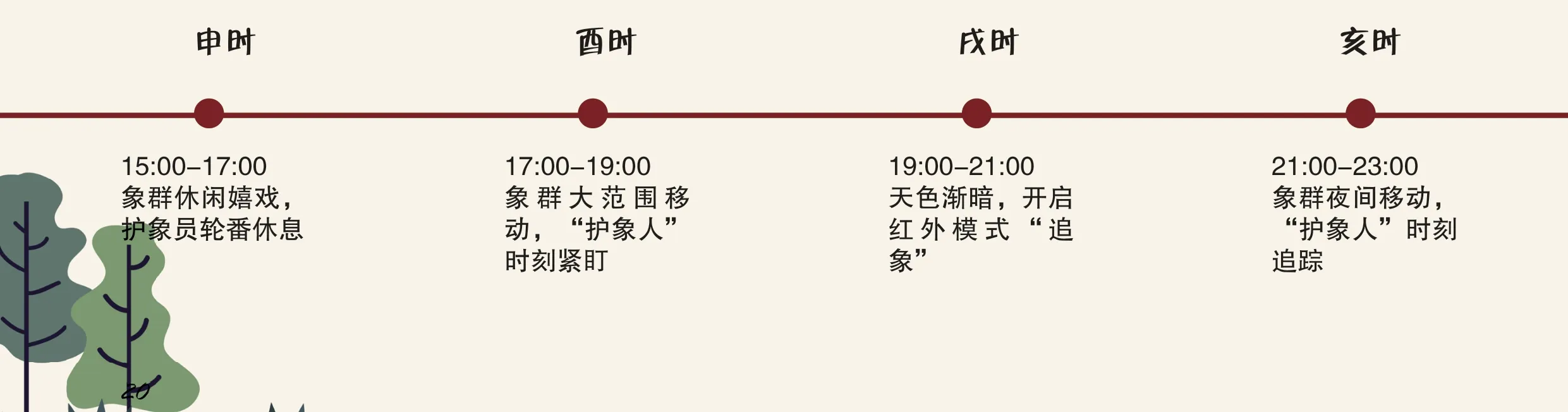

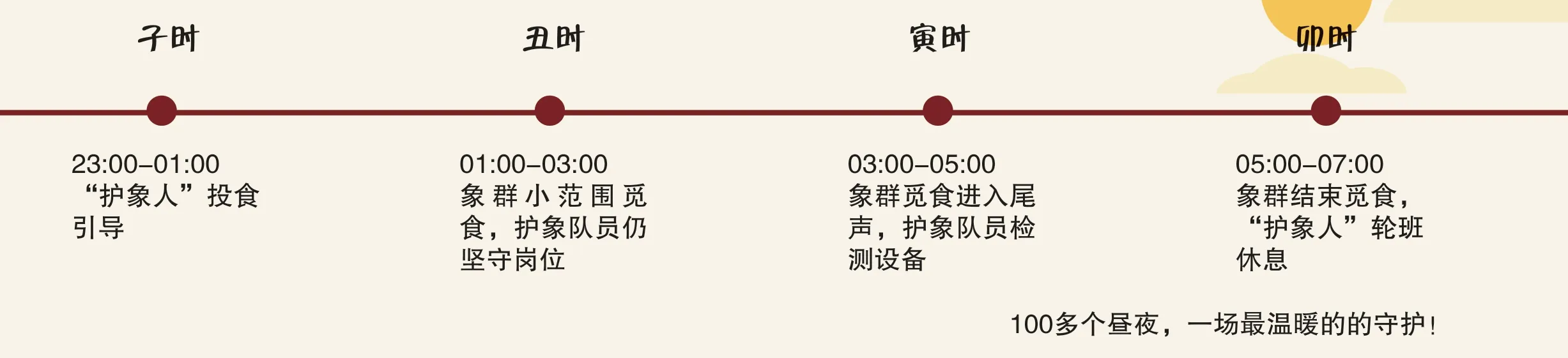

护象人的十二时辰

古人根据一天内太阳升落的自然规律及生产生活习惯把一昼夜划分为多个时段,每一个时段为一个时辰。

5月27日以来,来自云南省森林消防总队的“护象人”一直在北移野生亚洲象群背后默默守护,24小时不间断监测,每5分钟报告一次野象行踪。

作为监测分队队长,杨翔宇白天带头飞行监测,晚上值守进行地图标绘,协调各方力量团结协作,监测分队承担了90%的信息传递工作。如果说,指挥部是护象行动的大脑,那么,前方监测队员就是眼睛。

野生亚洲象搜寻监测任务分队

记者:大象昼伏夜出,晚上可能行动会更多,也扰乱了你们的作息规律?

杨翔宇:对,我们24小时监测,监测压力还是很大的。象群夜晚活动很远,我记得最远的一次一晚上活动了三十多公里,我们就跟着不停地转换无人机起降的场地。有一段我们只能驾驶员开着车,飞手在车里操作无人机。晚上基本没有休息时间,只能白天监测的时候轮流休息一下。

野生亚洲象昼伏夜出,每天只睡2到3个小时,杨翔宇记得最奔波的一夜,他们走走停停,跟着野象转场了13次。为了获取精准监测信息,他们成立了4个执飞组。

徒步人工观察与大象近距离对视

保持距离是确保人象安全的首要条件。在航拍时,监测队员把无人机高度保持在100米以上,尽可能减少对象群的打扰。但是,如果遇到雷雨或者大雾天气,无人机派不上用场,监测队员就需要接近象群,徒步进行人工观察。

记者:和象群距离过近会不会有风险?

杨翔宇:我们人工监测一般不会距离它100米以内,我们和专家了解到如果距离50米以内,当象群锁定一个目标人时,通常是跑不掉的,大象的最高时速可达每小时50公里,移动速度是很快的,所以我们尽量保持远距离。

6月初,象群北行至昆明辖区,这个时候,野象家族发生了意外,一头公象离开象群,开始独自旅行。既要监测象群,又要监测独象,这给本来就人手紧张的监测工作增加了难度。

管钰豪是搜寻监测任务分队B组组员,独象离群后,他的任务从监测群象开始转向监测独象。因为独象活动目标小,不容易被发现,队员徒步进行人工监测时,更容易与它近距离接触。

它们感受到了人类的友善和关心

独象和象群一路向北期间,许多地方是它们首次到访。但因为预警及时,应对措施得力,人象冲突的事情一直没有发生。

杨翔宇:村民更多地表现出一种喜欢和欢迎,因为他们提前就被通知,如果大象进到你家的田地或者房子,不要惊慌,不能为了庄稼惊扰到象群,因为云南省有一套野生动物肇事的赔偿机制。有个村民得知大象要进到他们村子,他主动去田里把他家玉米全部割了交给政府,放在大象会经过的路上给它投食,他说生怕大象饿着。

在人类的友好相待下,野象家族成员继续着自己愉快的旅途,它们的照片和视频在网络上不断传播,被媒体大量报道。一时间,“象往何处”成为街谈巷议的热点话题,它们成了全世界的团宠。但是,为了确保大象一路平安,搜寻监测任务分队的队员和沿途各级政府部门的工作人员却操碎了心。

红河州石屏县龙武镇石岩头村委会给大象准备食物

记者:以往人们的印象里,遇到野生动物的时候很多人第一反应是要防,但我觉得这次监测过程除了防,更多的是护。

杨翔宇:对,我们总有种感觉,野生动物生活的区域和人生活的区域应该是分开的,这次产生了这么大的交集,我们展示出了很大的善意,担心它们吃得不好,担心它们生病,我感觉这一路是护送它们前行。

杨翔宇发现,长时间的友善相处,象群似乎和人类保持了一种默契。

杨翔宇:象那么大体型的动物是很容易突破我们人类设置的一些障碍的,但是我们后来发现它们最终选择了我们设置的这些路线,我觉得大象是能感受到人类对它们的友善和关心的。一开始它们不愿意去吃人投喂的食物,但是北上后往南归时,路上的吃的,它们钩上来就吃,南下进入村镇和公路的时候也更自然了。

100多天 1266公里守护象宝宝长大

2021年8月初,南归的象群家族抵达玉溪的元江之畔。今年5月它们从这里经过时,元江还处于枯水期,它们直接涉水过了江。而回程已是丰水期,象群需要从它们不熟悉的一座桥梁上通过。

杨翔宇:象群通过大桥对于我们来说是一件危险的事情。第一,我们不知道象群会不会过这种人工开设的设施;第二,江面当时水流很急,我们担心大象在桥面逗留过长时间,桥面能不能承重;第三,大象看到水以后会不会很兴奋,就往水里边儿跑,我们也不知道。所以当时就出动了三组无人机监测小组监测象群。当时也想把这个重要的时刻全程记录下来,后面我们就看到夕阳西下,江面倒映着夕阳的余光,象群就穿过去了。我记得特别清楚,那个桥的长度是150米,象群通过的时间是3分15秒,它们没有在桥面上逗留,而是很快就过去了。那种场景让我们很震撼,以前不觉得象群会通过桥梁建筑物这些地方,结果这次竟然感觉到它们和人有一种默契,心里边儿的这块大石头也落下来了。

跨过元江桥,意味着一度北移近500公里的象群跨越了南归的最大障碍,进入适合它们生存的区域。此时,搜寻监测任务分队的工作也接近尾声。100多天与象同行,搜寻监测分队监测象群活动1266公里,空地跟踪2390小时,标绘要图377份,为地方各级政府“盯象、管人、助迁、理赔”提供了精准依据,确保了人象平安。

杨翔宇:走的那天大家心里都百感交集,我们和大象建立了一种感情。象群北上开始时,最小的象宝宝因为刚出生只会喝奶,一路监测下来,看着它慢慢成长,开始吃一些草和玉米。还有几头小象会在一起互相打闹、玩水。大家看着就会不由自主地笑了,心里面很是欣慰。

监测力量从最初10人到现在的59人;监测工作从适应熟悉到初有成效,失联搜寻从惊慌失措到沉稳应对,视频传输从满足需求到高效精准……一路走来,监测北迁象群100多天,云南省共出动工作人员2.5万多人次,疏散转移群众15万人次。因有效处置,未造成人象伤亡事故。

“象群是中国、是云南生物多样性的名片,保护每一个生物,为后代留下一个多姿多彩的绿色家园。”杨翔宇说。