浅谈地下洞室围岩收敛变形监测的实施

2021-12-09朱慧敏方义泉

朱慧敏 方义泉

信江船闸通航中心界牌航电枢纽管理处 江西 鹰潭 335000

引言

地下工程岩体表面变形是围岩开挖后应力重新分布的直观反映,通常是根据变形量的大小来判断围岩的稳定性状态,因此围岩收敛变形监测是洞室围岩开挖过程中最常见的监测手段。收敛变形监测主要是量测现场围岩的相对位移值,即围岩壁面两点之间距离的变化值。这是判断围岩性态的主要量测手段。

地下洞室围岩周边各点趋洞室中心的变形称为收敛,收敛观测是指对地下洞室壁面两点间距离变化值进行量测。其主要监测目的有:

第一,围岩内空变位是地下洞室围岩应力状态变化的最直接反映,测量围岩内空变位量是判断围岩稳定性最直接的依据;

第二,根据围岩内空变位速率为开挖围岩二次衬砌提供合理的支护时机,指导现场围岩支护施工。

1 监测断面布置

本文所讨论的施工期收敛监测布置形式,施工阶段进行的施工安全监测,遵循洞室围岩开挖的一般规律。根据具体的地形及地质条件有针对性地选择合适的监测项目。锚喷支护工程收敛监控量测可按表1确定[1]。

表1 锚喷支护工程收敛监控量测表

1.1 测点的布置与数量

测点的布置与测点的数量根据工程地质条件确定。一般Ⅰ~Ⅲ围岩较长地下洞室选择代表性断面进行监测,重点对Ⅳ~Ⅴ类围岩进行监测。观测断面应尽可能紧随掌子面布置,断面间距宜大于2倍洞径,断面测点的数量根据围岩等级与断面尺寸及形状确定,一般优先考虑布置在顶拱、拱座与围岩边墙。常见测线布置形式有3测点3测线,5测点6测线和5测点8测线。

1.2 测点安装与埋设

用电锤或风钻在选定的测点处,垂直洞壁打孔,孔径与孔深视测桩直径、长短和型式而定。安装必须牢固,外露挂钩圆环(或球头、锥体,收敛反光片)应尽量靠近岩面,不宜出露太多。

每个测点必须用保护罩保护,保护罩应有足够的刚度,安装要牢固。

2 监测数据采集

应在测点首先安装完成后尽快取得初测值。

2.1 观测频次

收敛观测频率根据围岩的变形速率、受掌子面爆破施工影响大小等因素确定,一般新设观测断面的测量为1天/次,距离掌子面4倍洞径时或测值趋于稳定时为3~5天/次,遇到特殊情况时可以增加测次[2]。

2.2 观测方法

地下洞室围岩收敛观测通常采用钢尺收敛计或精度较高的全站仪,钢尺收敛计包括机械式和数字式两种形式。

2.2.1 钢尺收敛计法。机械式收敛计通过旋转螺母测微量来调整钢带尺的张力到规定的张力值,通过百分表来读长度尾数;数字式收敛计可以自动调整钢带尺的张力到规定的张力值,显示屏上的读书即是长度尾数。

2.2.2 全站仪法。使用测距1mm+2ppm以上精度的全站仪,选择离监测断面合适的位置设站,照准收敛反光片十字丝,当全站仪十字丝中心点与反光片中心点完全重合时测读。在同一断面不得挪动全站仪,由各测点测出的相对坐标求得测线长度,通过与前面测值的比较进而计算围岩的收敛值。

采用全站仪量测围岩收敛,较钢尺收敛计更快捷、安全,若洞内照明条件好,测距可以达50m以上,这样就解决了测点高度大,收敛尺不易挂钩的难题,量测时一般不影响洞内交通。

3 监测数据计算与分析

监测数据分析结合现场围岩支护情况,通过监测围岩变形数据判断支护受力状态,指导优化围岩支护方案及施工。

3.1 数据计算

通常现场测得的是各测点间的距离的变化,所以是两个测点的位移之和。要得到各测点的位移,可通过计算求得近似值,如“坐标法”“联立方程法”“余弦定理法”和“测角计算法”等方法计算[3]。

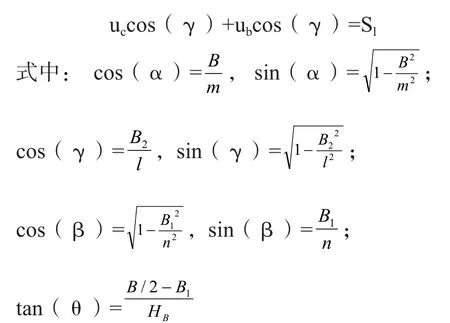

以下给出联立方程求解法求收敛计测点的绝对位移。

3.1.1 任意三角形测点位移计算方法(3测点3测线,如图1)。计算假设:洞壁轮车廊线上的位移为径向位移,切向位移忽略不计;基线的角度变化忽略不计。如图A、B、C为洞壁上的任意三个测点:

图1 收敛监测断面计算示意图(3测点3测线)

图中:l、m、n ——基线长度;

Sl、Sm、Sn——分别为l、m、n基线测得的并经温度修正后的收敛值;

o——洞拱圆心;

H——边墙高度;

HB——为B点至圆心垂直高度

解下列方程组可求得三测点垂直洞壁的位移,分别为ua、ub和uc:

当B点在顶拱,A、C在同一高程,则α=θ=0,上述方程为:

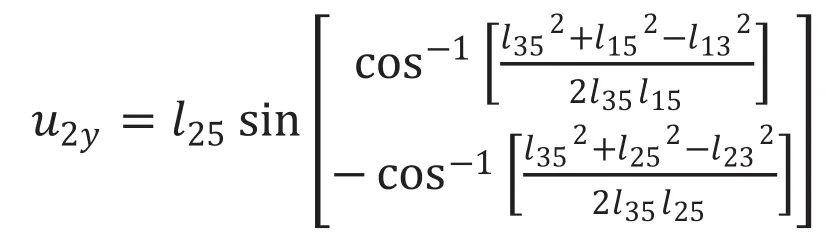

3.1.2 任意三角形测点位移计算方法(5测点8测线,如图2)。地下洞室围岩测点任意三角形布置形式的收敛变形量计算。为便于计算,首先进行几项假设:①测点5为坐标原点,即基准点不发生位移;②测线15水平为X轴,测点1只发生水平移动;③ 测线45为Y轴,其偏斜角度忽略不计。采用固定点任意三角形法。各测点位移计算步骤如下:

图2 收敛监测断面计算示意图(5测点8测线)

在△153中,以知点5(0,0),uly=0,l15,l13,l35

则有:

同上,在△532中,以知点5(0,0),点3(u3x,u3y),l23,l25,l35

则有:

同上,在△134中,以知点1(u1x,0),点3(u3x,u3y),l13,l14,l34

则有:

根据每次测量的测线长度,带入方程中求得各测点相对原点(测点5)的相对坐标;求得的相对坐标减去初始坐标计算出该测点位移量,位移量的大小可作为判断洞室围岩变形的依据。

3.2 数据分析

一般情况下,地下洞室围岩表面收敛变形-时间过程线主要表现为3种形式(如图3):逐渐衰减型、直线发展型和发散型[4]。

图3 开挖后洞室围岩变形分类示意图

3.2.1 衰减型。随着时间的增加,围岩应力重新分布完成,或施工支护对围岩应力分布的强力介入,围岩的变形速率越来越小,直至最终趋于零。这种曲线表明围岩逐渐趋于稳定的。如图a所示时称曲线,收敛位移随着时间增长逐渐趋向于0,围岩变位的收敛速度较快,一般在20天左右时达到稳定。

3.2.2 直线型。围岩的变形速率基本不变或很少衰减,随着时间的推移,围岩收敛变形越来越大,围岩松弛加大,如果不及时支护,地下洞室最后可能发展为破坏性变形,如图b所示时程曲线。在施工期观测中,应对此类变形重点监测,变形量达到一定值时要预警;对此类围岩及时支护,个别发生围岩变形突变的区域,应立即撤出人员与设备,立即停止施工。

3.2.3 发散型。围岩收敛变形随时间增加而增大,若不及时支护,围岩可能发生塌方等破坏性变形,如图c所示时程曲线。在地下洞室开挖施工中,应加强支护,防止出现此类破坏性变形,在施工监测中,围岩变形出现此类形式,应加强监测,提前预警[5]。

4 结束语

综上所述,地下洞室开挖中围岩的稳定性控制是一个突出问题,不良地质段地下洞室往往面临着围岩变形大、变化快、事故突发等特点,积极开展现场围岩变形量测,及时了解变形量、变形时间与规律具有重要意义。本文探讨的是地下洞室围岩收敛变形监测,通过合理布置监测点、采集监测数据,为围岩支护提供相关建议,保证隧道工程安全性。