巴基斯坦卡洛特水电站上第三系软弱夹层研究

2021-12-08曹道宁张必勇沈金刚廖伟张博潘路远

曹道宁 张必勇 沈金刚 廖伟 张博 潘路远

摘要:巴基斯坦卡洛特水电站坝址岩体为上第三系软岩,发育软弱夹层,按性状可分为破碎夹层、破碎夹泥层及泥化夹层。研究不同类型的软弱夹层特性、分布及形成机制,可为水电站坝型选择、枢纽布置、洞室围岩稳定分析等提供地质依据。在对软弱夹层采用电子显微分析、岩矿鉴定、化学成份分析、软弱夹层分布统计等综合分析的基础上,对其形成机制及成因进行论述。由软弱夹层的形成机制分析得出,坝址区软弱夹层的形成是多种因素综合作用的结果:破碎夹层主要形成于早期构造作用,后期经历卸荷、蠕变、风化和地下水溶液作用形成泥化夹层。研究成果可供类似工程研究借鉴。

关键词:上第三系;软弱夹层;矿物成分;分布规律;形成机制;卡洛特水电站;巴基斯坦

中图法分类号:TV223文献标志码:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2021.11.005

文章编号:1006 - 0081(2021)11 - 0021 - 05

0引 言

卡洛特水电站是吉拉姆河(Jhelum)规划的5个梯级电站的第4级,上一级为阿扎德帕坦(Azad Pattan)水电站,下一级为曼格拉(Mangla)水电站。卡洛特水电站正常蓄水位461.00 m,库容1.52亿m3,为日调节水电站,装机容量72万kW(4×180 MW),多年平均年发电量32.06亿kW·h。该电站为Ⅱ等大(2)型工程,枢纽工程主体建筑物由挡水建筑物、泄洪及冲沙建筑物、引水发电系统等组成。挡水建筑物采用沥青混凝土心墙堆石坝,最大坝高95.5 m。坝址岩体为粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及砂岩,砂岩、泥质岩层面发育软弱夹层,研究其性状特征与分布规律对工程建设有重大意义[1]。软弱夹层一般是指颗粒细、具片状结构,遇水易软化或泥化,力学强度低,较其上、下岩层相对软弱的薄层;按成因分为构造、原生和次生3种类型,其中泥化的部分称为泥化夹层[2]。

对于软弱夹层的性状、形成机制等,许多专家与学者进行了研究。胡涛等[3]认为,在构造运动中,砂岩与泥岩接触部位的抗剪强度较差,泥质岩带就成为层间剪切的主要部位;杨发军等[4]认为,碎屑巖中由于沉积韵律的变化,层间分布有泥铁质粉砂岩和含黏土质粉砂岩夹层,夹层的黏粒含量高,质地软弱,抗剪强度低,是构造变动中层间剪切的主要部位;聂琼等[5]认为小南海软弱夹层为原生型。

本文在前人研究的基础上,结合卡洛特水电站软弱夹层的矿物成分、化学成分、结构构造和分布规律等进行研究,阐述了卡洛特水电站软弱夹层在特定沉积环境中的发育特征及规律,并对软弱夹层成因进行总结。软弱夹层的研究对卡洛特水电站的坝型选择及枢纽布置、大坝抗滑稳定计算、工程边坡稳定性分析、地下洞室围岩稳定分析等有较大意义。研究成果可供类似工程研究借鉴。

1 地质环境

卡洛特水电站的坝址位于巴基斯坦西北部,喜马拉雅山南麓;坝址北部为西构造结南侧的哈扎拉-克什米尔共轴褶皱体(Hazara-Kashimir syntaxis);坝址区在构造上处于左岸卡拉托特(Karatot)向斜SW翼与右岸纳湾(Narwan)背斜NE翼之间的宽缓单斜岩层部位,岩层产状平缓且较稳定,岩层倾角为7°~10°;分布地层为新生界磨拉石建造的陆源碎屑沉积岩地层,出露的基岩地层主要为上第三系中新统纳格利(Nagri)组(N1na)以及多克帕坦(Dhok Pathan)组(N1dh)地层,岩性主要为中砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩及粉砂质泥岩等;岩性较为复杂,砂层与泥质岩呈不等厚、互层状分布;坝址地层中N1na4-3-1、N1na4-1、N1na3-3-1组岩性主要为砂岩,呈灰绿色、浅灰色,饱和抗压强度为25~30 MPa,属于较软岩;N1na4-3-2、N1na4-2、N1na3-3-2组岩性主要为泥质岩,粉砂质泥岩呈紫红色、抗压强度为8~12 MPa,泥质粉砂岩呈浅紫红色、抗压强度为10~15 MPa,均属软岩;勘探范围内不同岩性所占比例大致分别为:泥岩、粉砂质泥岩23.8%,泥质粉砂岩、粉砂岩32.3%,中粗砂岩38.0%,细砂岩6.2%。坝址区岩石总体特点为时代新、成岩胶结程度较差、岩石较软弱,岩性较复杂,较软岩与软岩呈不等厚互层状分布,因此,具有发育软弱夹层的条件。

2 软弱夹层分类

卡洛特水电站的软弱夹层多属构造型,根据软弱夹层的性状、成因及其对工程的影响划分为3类[6]:

(1) I类破碎夹层。岩体在构造应力作用下,沿软岩、较软岩岩层接触带或软岩内部(极少量),发生层间剪切错动而形成的破碎带,并伴生有节理带、劈理带和泥化膜等分带现象。破碎夹层主要由80%以上粒径大于2 mm的碎块组成,块体间或上、下界面充填泥膜,黏粒(<0.005 mm)含量少于10%,另可见少量粉粒(0.075~0.005 mm)。

(2) Ⅱ类破碎夹泥层。由破碎夹层在层间剪切等构造作用下进一步研磨、破碎产生粉粒,发育较多微裂隙,在地下水的作用下部分发生泥化所形成。组成物质主要为占30%左右的细碎屑(0.5~2.0 mm)、30%~50%的粗碎屑(>2.0 mm),黏粒(<0.005 mm)含量约占10%~30%,粉粒(0.075~0.005 mm)含量一般在10%以下。Ⅱ类破碎夹泥层构造特征类同I类破碎夹层,本质上为破碎夹层的进一步碎裂化形成。

(3) Ⅲ类泥化夹层。破碎夹泥层后期经地下水和风化作用而软化、泥化,形成一定厚度、断续或连续的泥层。组成物质有细碎屑(0.5~2.0 mm)、粗碎屑(>2.0 mm)、黏粒(<0.005 mm)及粉粒(0.075~0.005 mm),一般细碎屑占30%以上、粗碎屑占30%以下,黏粒含量占30%以上,粉粒含量不等。

3 软弱夹层特征

3.1 矿物成分

软弱夹层是矿物成分种类多且含量不同的复杂的高分散体系。其矿物成分以伊利石(水云母)、石英粉砂为主,绿泥石,方解石、绢云母、长石及铁质矿物含量较少。绿泥石一般含量为2%~10%;伊利石含量普遍较高,一般为60%~88%;石英粉砂含量一般为4%~23%;其他矿物含量较低(表1)。

软弱夹层的矿物成分及其相对含量的差异,不仅反映软弱夹层的母岩特性和成因以及化学稳定性的程度,还表明夹层物理力学性质的差异。

3.2 化学成分

软弱夹层的化学成分一般以游离氧化物SiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3及烧失量为主,TFe2O3、MgO、K2O含量较高,其次为FeO、Na2O、TiO2等。从化学成分看,原岩和软弱夹层是基本一致的,只是含量上有一定的差别,这些化学成分的构成及其演化过程,经历了复杂的岩石地球化学及成泥的物理化学作用(表2)。

3.3 结构构造

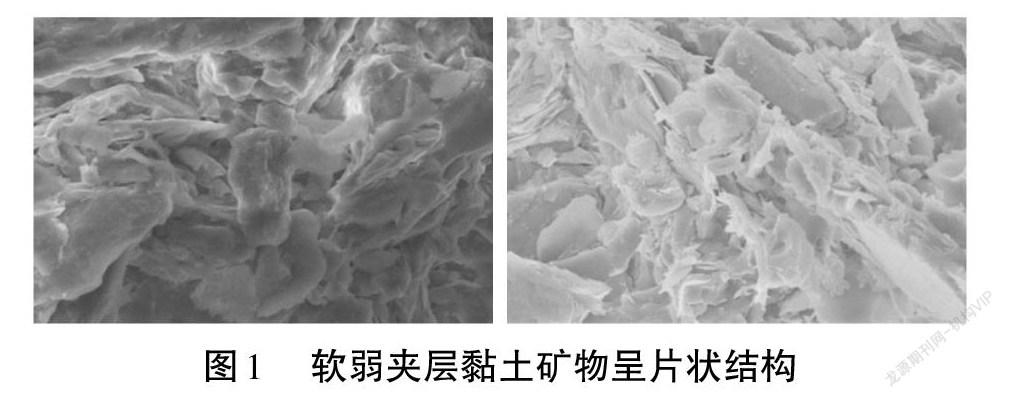

根据场发射扫描电镜结果分析,软弱夹层矿物以片状结构为主(图1),主要由大块体矿物组成,呈片状堆积,片状单元大小不一,表面略不光滑,有少量碎屑颗粒分布在表面,微裂隙和微孔隙发育,判断坝址区岩体经受过构造挤压作用使软弱夹层发生层间剪切破坏,从而导致其剪切强度大幅度降低[7]。从上述现象和试验成果来看,泥化夹层是经历过强烈的层间挤压、研磨和揉碎作用的[8]。

4 软弱夹层分布规律

坝址软弱夹层多位于泥质岩与砂岩的接触带,并顺层面追踪产出,除岩相突变的尖灭端外,内部鲜见砂岩或粉砂岩存在,坝址各主要岩层层面已揭露软弱夹层的类型及占比,见图2。

坝址岩体发育的软弱夹层总体以Ⅰ类破碎夹层为主,其次为Ⅱ类破碎夹泥层,Ⅲ类泥化夹层分布较少。

软弱夹层的分布受岩性控制,原岩物质成分里黏土类矿物的含量及其分布特征决定了软弱夹层的基本特征,也决定了后期构造作用和地下水作用改造的方式和程度:岩体总是沿原岩中最薄弱的部位,即黏土矿物相对富集、定向程度高的岩层层面、层理面首先破坏,并追踪发展形成破碎带;地下水的泥化作用也是受上述破碎带内亲水性黏土矿物的含量所控制。

坝址地层产状平缓,受后期改造作用形成的软弱夹层的空间延展方向与岩层产状基本一致,坝址区破碎夹层以及泥化夹层几乎都位于泥质岩与砂岩的接触带,并顺层面追踪产出;软弱夹层与软弱岩层是相伴而生的[9],坝址区属河湖相沉积环境,岩体的空间分布相对稳定,以层状为主;软弱夹层是软岩改造后形成的,软岩的分布规律决定了软弱夹层的总体分布格局。

5 软弱夹层形成机制分析

(1)坝址区在构造上处于左岸卡拉托特(Karatot)向斜SW翼与右岸纳湾(Narwan)背斜NE翼之间的宽缓单斜岩层部位,岩层产状平缓且较稳定,倾角较缓。从上述褶皱构造的空间形态可以看出,近场区构造应力相对较弱,相应的构造形迹不甚发育,断层不发育,少有发育完全的层间错动剪切带。区域构造作用微弱,产生的构造形迹主要为平缓褶皱和裂隙,局部产生发育尚不充分的软弱夹层。

(2)坝址区地层岩性为河湖相砂岩与泥质岩类软岩互层,地层平缓,河谷较深切。在河谷二次应力场形成的过程中,两岸近水平地层产生较为强烈的卸荷作用,河谷临空侧发生蠕滑作用。上述岸坡岩体的卸荷作用、蠕滑作用将使岸坡岩体形成新的剪切作用,产生新的软弱夹层;同时可能使早期形成的软弱夹层再次发生剪切作用,导致破碎夹层进一步泥化。

(3)坝址区地层软岩普遍分布,抗风化能力较差,尤其是河谷近岸地带的卸荷岩体,卸荷裂隙发育,地下水活动较为剧烈、频繁。在浅表层以及由裂隙贯穿的较下部软岩,尤其是砂岩下部的软岩,易在地下水作用下风化、泥化,形成泥化夹层;同时位于卸荷带内的软弱夹层加剧风化、进一步泥化,导致部分破碎夹层转化为泥化夹层。

实际上,在地质作用的历史中,上述3种作用是同时发生、相互叠加的。风化作用自始至终存在,而构造作用具有周期性,尤其是规模有限的地壳脉动作用,可导致软弱夹层发生周期性反复剪切作用;河谷二次应力场的形成也是一个漫长而不断变化的过程,随着河谷的发育完善而逐渐趋弱。因此,坝址区软弱夹层的形成是多种成因共同作用的结果。

总之,软弱夹层作为一种特殊的地质体,具有其独特的构造特征、空间形态特征、界面特征、颗粒组成及其排列特征等地质特征。构造特征反映了其形成历史上经历的构造作用;空间形态特征反映了其在早期建造阶段和后期改造阶段的沉积环境;界面特征反映了其与顶底界的结合特征;颗粒组成及其排列特征则是其在建造阶段和改造阶段经历的各项地质作用的综合反映。坝址软弱夹层的形成是多种因素综合作用的结果,区内早期构造作用以形成破碎夹层为主,后期经历卸荷、蠕变、风化,在地下水溶液作用下形成泥化夹层。

6 结 论

(1)软弱夹层的矿物成分存在差异,反映了软弱夹层的母岩特性和成因以及化学稳定性程度,表明夹层物理力学性质的差异。

(2)软弱夹层经历了复杂的岩石地球化学及成泥的物理化学作用过程。

(3)坝址区岩体经受过构造挤压作用,使软弱夹层发生层间剪切破坏。

(4)坝址软弱夹层的分布规律说明软弱夹层分布受软岩岩性控制。

(5)坝址软弱夹层的形成是构造错动、卸荷、风化、地下水活动等因素综合作用的结果;区内早期构造作用以形成破碎夹层为主,后期经历卸荷、蠕变、风化,在地下水溶液作用下形成泥化夹层。

参考文献:

[1] GB50487-2008 水利水電工程地质勘察规范[S].

[2] 闫汝华, 樊卫花. 马家岩水库坝基软弱夹层剪切特征及强度[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(22): 3761-3764.

[3] 胡涛, 任光明, 聂德新, 等. 沉积型软弱夹层成因分类及强度特征[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2014, 15(1): 124-128.

[4] 楊发军, 刘昌, 陆栋梁, 等. 积石峡水电站坝址区岩体中软弱夹层特征分析[J]. 水力发电, 2011, 37(11): 46-48.

[5] 聂琼, 项伟, 杜水祥. 小南海坝基软弱夹层沉积规律及强度参数研究[J]. 长江科学院院报, 2014, 31(2):40-46

[6] 张必勇, 曹道宁, 杨安勇, 等. 巴基斯坦KAROT水电站LEVEL 1设计报告[R]. 武汉: 长江勘测规划设计研究有限责任公司,2015.

[7] 简文星,殷坤龙,马昌前, 等. 万州侏罗纪红层软弱夹层特征[J]. 岩土力学,2005,26(6): 901-905.

[8] 张咸恭. 工程地质学[M]. 北京: 地质出版社,1981.

[9] 冯建元,刘基华,吴建中. 亭子口水利枢纽软弱夹层特征与分布规律的研究[J]. 资源环境与工程, 2008, 22(8): 13-15.

(编辑:高小雲)

Research on weak interlayers in Upper Tertiary of

Karot Hydropower Station in Pakistan

CAO Daoning, ZHANG Biyong, SHEN Jingang, LIAO Wei, ZHANG Bo, PAN Luyuan

(Changjiang Geotechnical Engineering Co., Ltd., Wuhan 430010, China)

Abstract: There are soft rock mass in the Upper Tertiary in the dam region of the Karot Hydropower Station in Pakistan and weak interlayers developed in this region, which can be divided into broken intercalation, broken mud layer and muddied intercalation according to their properties. Studies on the characteristics, distributions and formation mechanisms of different types of weak interlayers can provide important geological basis for the selection of dam type, project layout, and the stability of the surrounding rock mass of hydropower station. Based on the comprehensive analysis of weak interlayers with electron microscopy, rock and mineral identification, chemical composition and distribution statistics, the formation mechanism and cause of the weak interlayers are summarized. Analysis on the formation mechanism of weak interlayers shows that the formation of the weak interlayers were affected by many factors in the dam region. The broken intercalation was formed during the early tectonic process, and after experiencing unloading, creep, weathering and groundwater corrosion, muddied intercalation was formed in later stages. The study results can be as a reference for similar engineering researches.

Key words: Upper Tertiary; weak interlayer; mineral components; distribution characteristics; formation mechanism; Karot Hydropower Station; Pakistan