中深层稠油蒸汽驱开发阶段动态特征

2021-12-08尚策

尚 策

(中国石油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124010)

0 引 言

蒸汽驱是中深层稠油吞吐开发后期应用最广泛、最有效的接替技术之一。蒸汽驱开发中后期,矛盾不断显现。为了改善汽驱效果,针对性开展汽驱调控、开发阶段识别及动态特征研究,评价汽腔发育状态、汽驱规律及开发指标。

蒸汽驱开发动态分析主要根据动态生产特征确定蒸汽驱各开发阶段,将蒸汽驱划分为4个阶段,即产量下降阶段、产量回升阶段、稳产阶段和产量缓慢下降阶段[1-2]。该方法基于国内外蒸汽驱油藏的生产资料所总结,具有一定的实践基础和代表性。但蒸汽驱开发受油藏地质条件影响大,在具体应用时,需结合自身油藏的开发动态变化进行调整[3]。中深层稠油油藏具有埋藏深、开发层数多、非均质性强的特点。例如典型中深层稠油油藏齐40块,油藏埋深为625~1 050 m,开发层数多达8~10个,净总比为0.51,因此,蒸汽驱井组生产特征多样化,采用上述阶段划分方法无法满足中深层稠油油藏开发需求。该研究从蒸汽驱开发机理入手,以蒸汽腔发育规律为基础,划分中深层蒸汽驱开发阶段,明确各阶段开采动态规律,并通过对不同储层类型不同开发阶段生产特征综合分析,建立开发阶段判别标准,确定最佳调控时机及调控方向,有效提高蒸汽波及程度,实现产量和经济效益的稳步提高。

1 中深层蒸汽驱不同开发阶段规律

1.1 蒸汽腔开发阶段划分

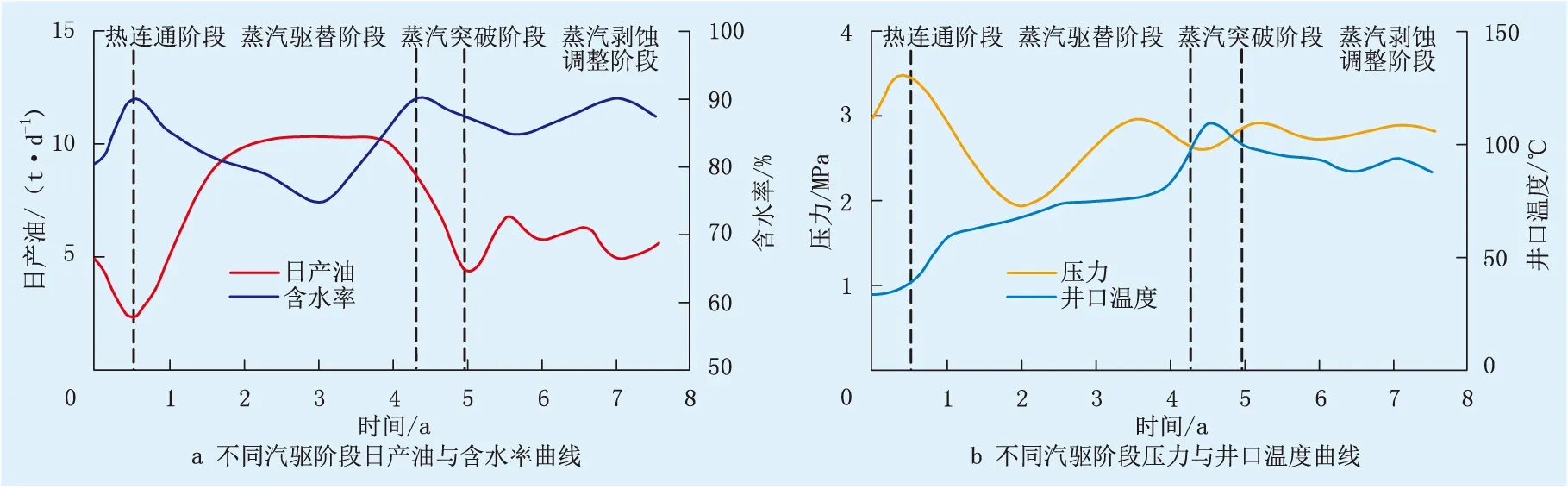

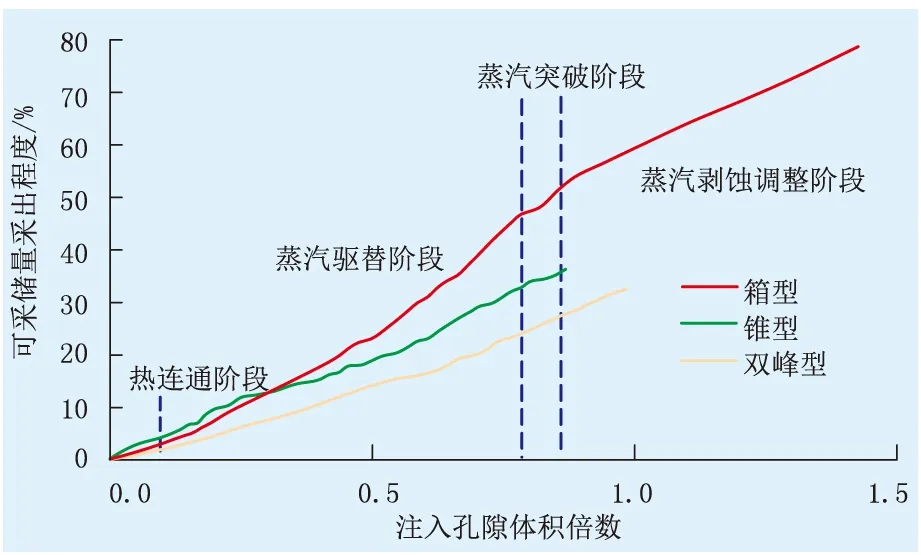

通过监测资料和数值模拟等多种研究手段,明确蒸汽驱过程中蒸汽和热水的波及特征,量化计算蒸汽横向和纵向的扩展速度。根据汽腔发育规律,蒸汽驱开发一般要历经4个开发阶段:①热连通阶段。蒸汽热量到达生产井注采井间形成热量连通的过程中,汽腔在主力层内迅速横向推进,纵向扩展缓慢。该阶段蒸汽带体积约占总体积5%左右,蒸汽平面推进速度为3.8m/月。②蒸汽驱替阶段。注采井间形成热量连通至蒸汽到达生产井的整个开发过程,汽腔以层内纵向扩展为主,推进速度减缓,为0.9~1.1m/月。该阶段蒸汽带体积可达总体积的40%以上。③蒸汽突破阶段。蒸汽腔发育达到生产井,部分蒸汽从井口采出。④蒸汽剥蚀阶段。蒸汽腔突破后,汽腔向纵向缓慢发育,逐步向下部油层波及。对于中深层油藏这种多层油藏而言,汽腔在主力层发育,因此,该阶段汽腔主要向主力层下部扩展,因此汽腔体积占比仅增加5%左右(图1)。

图1 不同的汽驱阶段的开采特点和规律Fig. 1 The exploitation characteristics and patterns at different steam flooding stages

1.2 蒸汽驱各开发阶段生产特点

蒸汽驱不同开发阶段具有典型的开采特点和规律:①热连通阶段。油藏由蒸汽吞吐转为蒸汽驱后,蒸汽前缘尚未波及到生产井底,随着注汽量的增加,在压力驱动下回采蒸汽吞吐阶段的冷凝水,从而出现压力上升、含水上升、产液量上升、产油量下降的特征。②蒸汽驱替阶段。随着累计注汽量的增加,注入蒸汽前缘逐渐向生产井底推进,蒸汽吞吐阶段的冷凝水已逐渐采出,油井见效愈发明显,成为汽驱开发的主要产油阶段,表现为产油量快速上升、含水下降、产液量平稳、产液温度上升。其生产时间占整个汽驱阶段的25%,但其产量占汽驱总产量的40%以上,峰值产量也出现在该阶段。③蒸汽突破阶段。表现为生产井井口出现高温蒸汽,伴随着产油量快速下降、含水下降、压力下降、井口温度与产液量先上升后下降。蒸汽突破一般发生在纵向上一些主力层,此时汽驱井组的产量贡献发生转移,主力层贡献产量下降,其他层产量稳定,蒸汽突破时间一般较短,为3~6个月。④蒸汽剥蚀调整阶段。蒸汽突破后沿着主力层高温突破通道逐层向下剥蚀,驱动油层下部原油,此时产量开始趋于平稳,汽驱的产量贡献由横向驱替作用变为纵向逐层剥蚀作用。由于蒸汽具有超覆作用,主力层油层越厚剥蚀作用越明显。此时非主力层处于弱动用或未动用状态,有效调控可实现产量接替,产量占比接近驱替阶段,因此,中深层油藏的剥蚀调整阶段仍为重要采油期,是蒸汽突破后长期稳产的关键。

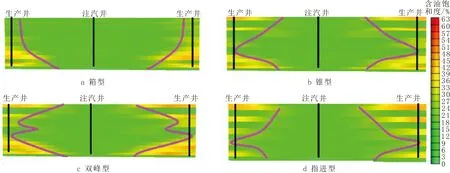

1.3 不同储层特征油藏驱替规律

中深层稠油油藏储层发育差异大,造成蒸汽腔发育与汽驱驱替规律迥异[4-5]。根据储层分布及特点可将汽腔发育特征分为4类:①箱型汽腔。该类型高渗层集中发育且层间差异小,纵向动用比例高,汽腔均匀发育。②锥型汽腔。该类型发育一个较厚的高渗层,汽腔主要在该主力层内发育。③双峰型汽腔。该类型发育2个高渗层且间隔厚度较大的泥岩夹层,因此,汽腔在2个主力层分别推进。④指进型汽腔。该类型仅发育一个较薄的高渗层,储层纵向非均值性强,单层汽窜现象明显[3](图2)。

图2 不同汽驱阶段的开采特点和规律

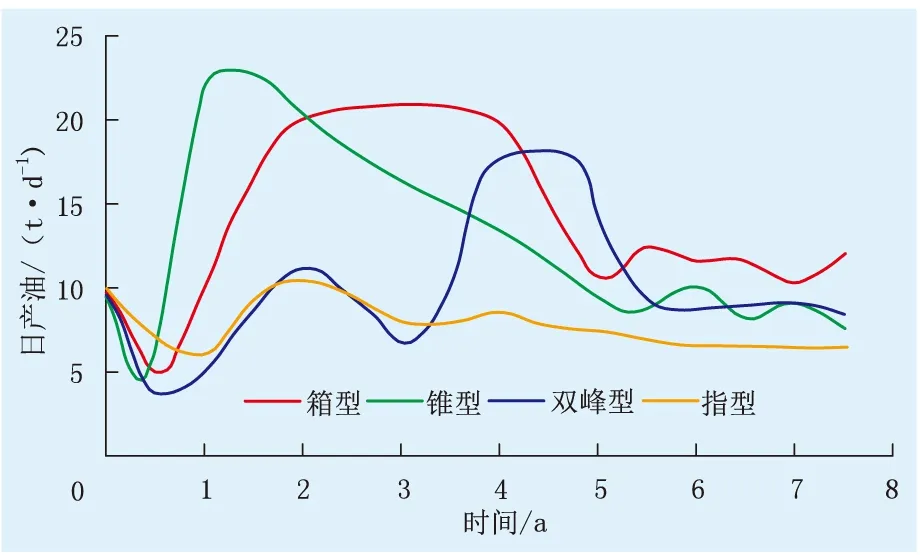

不同储层特征与蒸汽波及模式开发特征差异较大,主要体现在:①同等注采参数条件下,高渗层厚、多且集中的油藏,汽腔发育体积越大,日产油越高、驱替阶段越长。如箱型油藏峰值产量高,稳产期长;双峰型蒸汽驱替阶段包括2个产量峰值点,第1个峰值产量低;而锥型和指进型油藏高产期出现较早,但是稳产时间短,蒸汽突破较早;②从产量接替上来看,储层越厚、高渗层越多,动用越好,在剥蚀阶段可形成产量接替层位越少,剥蚀阶段递减越明显。箱型油藏在蒸汽剥蚀阶段产量递减最明显(图3)。

图3 不同储层发育油藏井组日产油变化曲线

2 开发阶段动态特征研究

通过不同类型储层驱替规律分析,蒸汽驱各开发阶段起始时间、持续时间、形态特征等存在差异,单纯用产量变化来划分各阶段不可行。为了用统一定性的方法确定中深层油藏蒸汽驱各开发阶段,需要总结各驱替模式下汽腔发育、注采关系等。

蒸汽驱开发阶段动态特征研究是在分析不同类型储层、不同开发阶段生产规律及主控因素的基础上,根据关键参数指标,建立起来的开发阶段的划分标准。

2.1 动态参数选取

通过对4种不同驱替模式的分析可知,影响汽驱开发阶段的主控因素为注入参数、产出参数、地下油藏三场(压力、温度、含油饱和度)及蒸汽波及状况等[5]。根据动态跟踪分析及数模资料研究成果,油汽比、采注比、压力、含水率、井底温度、注入孔隙体积、蒸汽腔体积及可采储量采出程度8项参数在开发阶段划分时,能够直观反映汽驱基本特征,且可操作性强,这些参数可以作为划分汽驱开发阶段的基本指标。

油汽比、采注比、压力3个参数变化范围小[6],蒸汽波及体积参数需要的监测资料多、不易获取,仅作为辅助判断参数。因此,将注入孔隙体积、采出程度、含水率、温度4项参数作为重要参数指标。由于非均质性强的储层分布范围小,其所表现的指进型驱替规律不具备普遍性,在研究过程中主要以其他3种储层类型及其驱替规律为研究对象。

2.2 关键动态参数的界定

2.2.1 注入孔隙体积

注入孔隙体积是指在油层条件下注入蒸汽水当量与油藏孔隙体积的比值,随着蒸汽驱开发的进行,注入孔隙体积不断增加[7]。

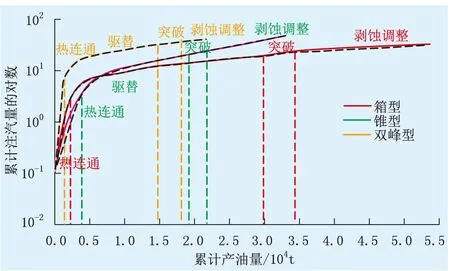

应用水驱特征曲线法绘制曲线,可以明确汽驱各开发阶段注汽量与产量变化之间的关系(图4)。由图4可知:热连通阶段、突破阶段和剥蚀调整阶段曲线均呈线性函数关系,且截距逐渐增大,斜率逐渐减小;驱替阶段则呈现对数关系,曲线斜率较小。说明注入孔隙体积与产量在驱替阶段关系最密切,反应出高效汽驱开发特征,在研究注入孔隙体积时可结合井组日产油、转驱含油饱和度等指标进行综合判断。

图4 不同类型井组累计注汽量与累计产油量关系曲线

根据日产油与注入孔隙体积关系的统计结果,当注入孔隙体积达到0.05时,产油量开始缓慢上升,由热连通阶段进入驱替阶段;当注入孔隙体积为0.40左右时达到蒸汽驱产量高峰;当注入孔隙体积达到0.75时,产量开始急剧下降,此时发生蒸汽突破;注入孔隙体积达到0.80以后,进入到剥蚀调整阶段,产量略有回升并保持平稳。蒸汽发生突破时的临界注入量为开发阶段划分的一个重要指标界限,在蒸汽驱井组即将发生蒸汽突破时,一般采取相应的调控,利用该临界值可以辅助判断最佳的调整时机。

依据数值模拟研究结果,蒸汽突破时注入孔隙体积与转驱前含油饱和度呈线性关系,即随含油饱和度的增加,蒸汽突破时注入孔隙体积不断增加,由此可以确定不同的转驱含油饱和度条件下蒸汽突破时的注入孔隙体积。例如齐40块先导试验转驱前含油饱和度为0.57,注入孔隙体积达到0.83时进入剥蚀阶段,而规模蒸汽驱转驱前平均含油饱和度为0.50,推测在注入孔隙体积达到0.75时即进入剥蚀阶段,不同井组的转驱条件差异较大,应针对性地加以分析。

2.2.2 可采储量采出程度

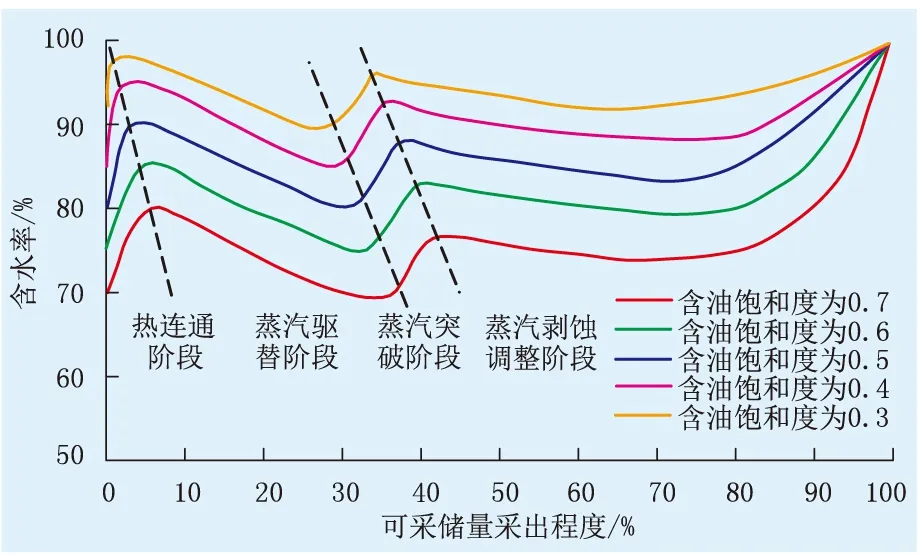

蒸汽驱可采储量采出程度是汽驱阶段采出油量与汽驱可采储量的比值,反映了蒸汽驱阶段可采出的储量动用程度[8]。统计证实,注入孔隙体积倍数与可采储量采出程度呈截距为零的二阶函数关系[9](图5),关系式为:

图5 不同类型井组注入孔隙体积倍数与可采储量采出程度关系曲线

R=APV+B(PV)2

(1)

式中:R为可采储量采出程度,%;PV为注入孔隙体积倍数;A、B为常数。

在热连通阶段采出程度较小,一般小于5%左右;在驱替阶段,不同井组采出程度存在较大差异,储层物性较差、连通程度低的井组,其采出程度一般为15%~20%;储层纵向非均质性较弱且注采连通程度高的井组,其采出程度一般为25%~40%;突破阶段持续时间较短,阶段采出程度一般低于5%;剥蚀调整阶段是一个长期的低采油速度开发阶段,累计采出程度可达50%以上。

2.2.3 含水率

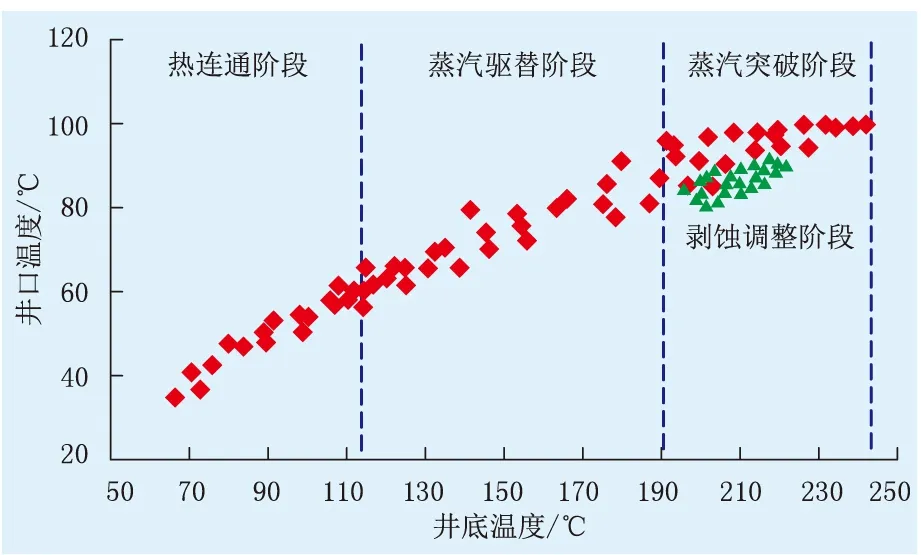

在不同的蒸汽驱初始含油饱和度条件下,可采储量采出程度与含水率关系如图6所示,含水率在不同开发阶段呈现规律性变化,可以用六阶多项式进行归一统计[10]。

图6 不同含油饱和度下含水率变化曲线

fw=A1R6+A2R5-A3R4+A4R3-A5R2+A6R+Ko

(2)

式中:fw为含水率,%;A1…A6、Ko为常数。

通过不同蒸汽驱含油饱和度条件下含水率与可采储量采出程度关系模版,可用以判断汽驱井组所处开发阶段及开发规律。中深层稠油油藏转蒸汽驱前饱和度平均为0.50~0.60,转驱后热连通阶段含水率逐渐上升至80%~90%;在蒸汽驱替阶段,含水率逐渐下降至75%~85%,到驱替阶段后期含水率不断升高;进入突破阶段后含水率快速上升至85%~90%;进入剥蚀调整阶段后,含水率略有下降,随后呈现缓慢上升趋势,直至高含水开发结束。

初始含油饱和度对蒸汽驱含水率有较大影响,初始含油饱和度越高,含水率相对越低,热连通和驱替阶段可采储量采出程度越高,突破和剥蚀调整阶段可动油采出量则相应减少。

2.2.4 温度

不同的蒸汽驱开发阶段生产井产液温度也具有一定规律性,而井口温度与井底温度呈较明显线性规律[11-13]。进入剥蚀调整阶段后,无效热循环加剧,部分蒸汽被采出,热利用率降低,生产井产液量及汽腔温度均有所下降,该阶段的统计数据点分布情况如图7绿色点所示。因此,在没有油藏测温数据情况下,可根据井口温度判断井底温度场分布,从而判别井组所处开发阶段。

图7 不同开发阶段井底温度与井口温度关系曲线

在热连通阶段温度扩展范围小,生产井周边温度基本不变,对于转驱前注采井间已经连通的油层,局部层位温度会略有升高,此阶段井口温度一般低于60 ℃,油藏温度为70~110 ℃,井组进入驱替阶段前蒸汽腔体积占总体积的5%左右;蒸汽驱替阶段温度场范围不断扩大,蒸汽逐渐靠近生产井,生产井周边温度不断上升,此阶段油藏温度一般为120~190 ℃,井口温度为60~90 ℃,驱替阶段后期蒸汽腔体积占总体积的40%左右;蒸汽突破阶段蒸汽在生产井局部层位发生突破,突破层温度达到200~250 ℃,井口温度超过90 ℃,最高可达100 ℃,井口可见蒸汽采出;蒸汽突破结束后进入到剥蚀调整阶段,鉴于蒸汽突破后产量、油汽比大幅度下降,一般采取降低注汽速度等手段加强剥蚀作用,提高井组油汽比,此时油藏温度上升幅度较小,基本保持在180~220 ℃,井口温度为85~95 ℃,蒸汽腔体积一般维持在总体积50%左右。

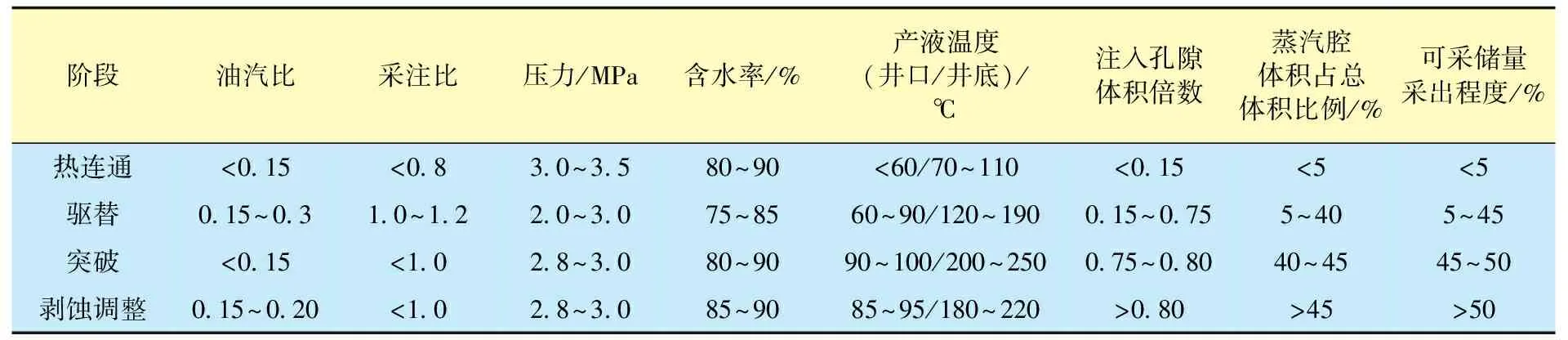

根据对汽驱开发规律及主要注采参数的认识,建立以含水、温度、注入孔隙体积倍数、可采储量采出程度为核心的蒸汽驱开发阶段划分标准(表1)。该标准涉及参数多,研究基础较为扎实,在汽驱开发阶段划分过程中可操作性强,可为不同类型蒸汽驱井组制定调控对策提供重要依据。

表1 蒸汽驱开发阶段划分标准Table 1 The standard for dividing the development stage of steam flooding

3 结 论

(1) 利用蒸汽腔波及规律确定中深层稠油油藏各开发阶段,将蒸汽驱开发划分为热连通、蒸汽驱替、蒸汽突破和蒸汽剥蚀调整4个开发阶段,明确各开发阶段开采规律及特点。

(2) 总结不同类型储层驱替规律,筛选含水、温度、注入孔隙体积倍数、可采储量采出程度为蒸汽驱阶段划分基本指标,明确各阶段指标变化规律,首次定量化蒸汽驱开发阶段划分标准。