鄂尔多斯盆地平凉北地区长8 油藏特征及成藏主控因素

2021-12-07邵晓州王苗苗齐亚林贺彤彤张晓磊庞锦莲郭懿萱

邵晓州,王苗苗,齐亚林,贺彤彤,张晓磊,庞锦莲,郭懿萱

(1.成都理工大学能源学院,成都 610059;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安 710018;3.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,西安 710018;4.长安大学公路学院,西安 710064;5.中国石油长庆油田分公司第九采油厂,银川 750006)

0 引言

鄂尔多斯盆地油气资源丰富,随着勘探开发的不断深入,油气勘探对象逐渐从大型岩性油气藏转向岩性-构造等复杂油气藏[1-2],在盆地周缘寻找有利油气勘探目标是夯实油田上产、稳产的重要资源保障。平凉北地区是近年来鄂尔多斯盆地西缘增储上产的重要区域,属油气勘探新区[3-5],该区三叠系延长组长8 油层组为主力储层,目前在其北部已发现了H45 含油有利区,南部发现红河油田[6],但整体勘探程度较低。平凉北地区长8 砂岩储层厚度大,含油显示普遍,但仅有少量工业油流井,绝大多数井低产或产水,油水关系复杂,油藏控制因素多样。针对以上问题,众多学者在构造特征、烃源岩评价及储层特征等方面开展了一系列研究,如柴童[7]、Jia 等[8]认为受天环坳陷演化影响,古今构造的差异使该区油气经历多次运移,最后在稳定的构造高部位聚集成藏;赵彦德等[9]、Zhang 等[10]综合应用有机地球化学和有机岩石学的测试手段和研究方法,对盆地西南部三叠系延长组长7 暗色泥岩进行定量评价,分析了生烃潜力;马立元等[11]对长8砂体沉积特征和储层特征进行研究,探讨了储层成岩演化与石油成藏之间的关系,明确了油气充注与成藏时间。然而,目前对该区的研究仅局限在构造、沉积储层和油源对比方面,针对油藏特征和成藏控制因素尚未开展系统研究,严重制约了平凉北地区乃至盆地内西南地区的油气勘探部署进度。

利用地质、地震、测录井、流体地球化学、多尺度微观储层分析等技术,从构造特征、烃源岩条件、储集层特征、保存条件等方面入手,分析鄂尔多斯盆地平凉北地区长8 油藏特征及其主控因素,构建成藏模式,以期为揭示该区复杂油藏分布规律和下步勘探方向提供理论依据。

1 地质背景

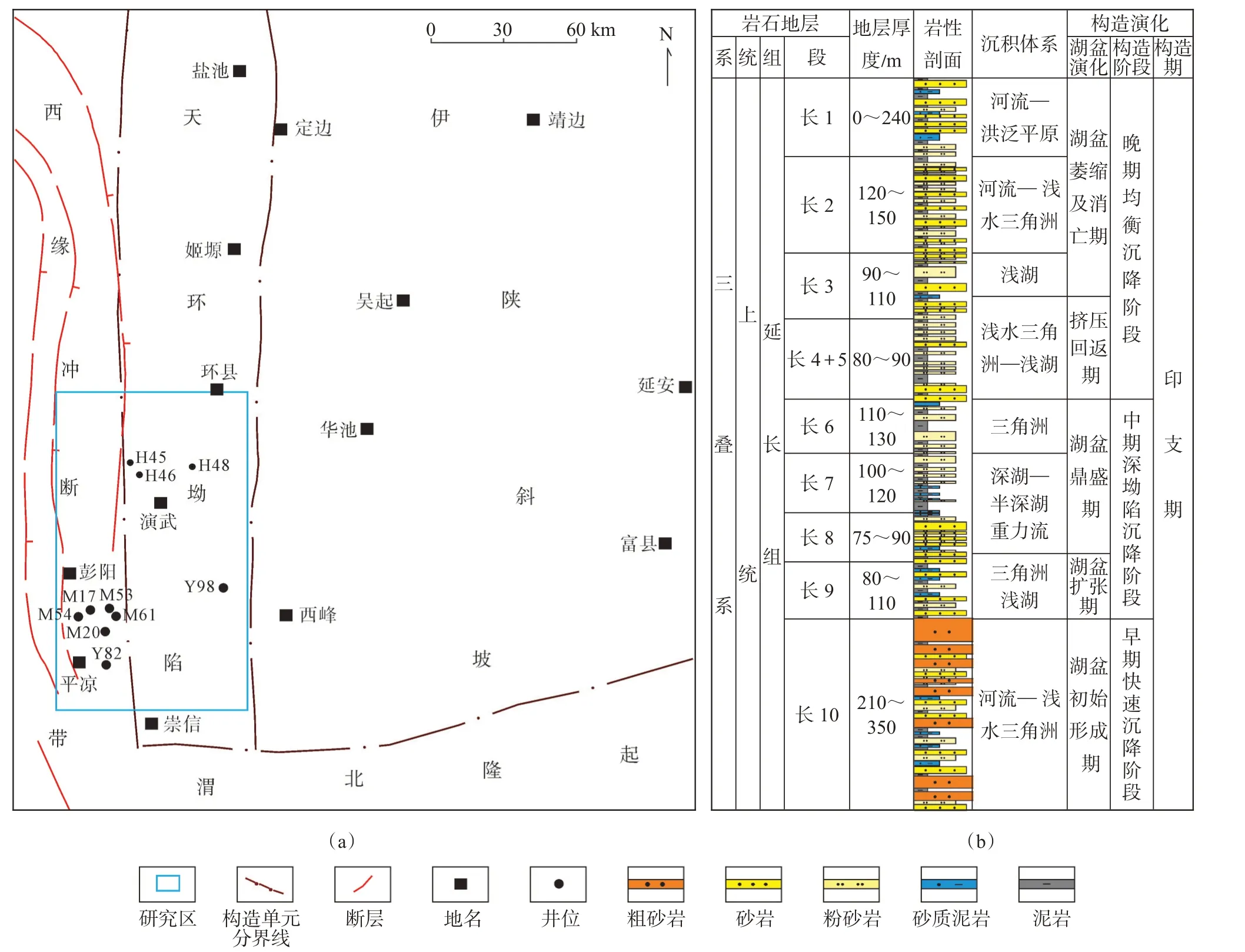

鄂尔多斯盆地是我国的第二大沉积盆地,总面积37 万km2,可划分为6 个构造单元,分别为伊盟隆起、西缘冲断带、天环坳陷、伊陕斜坡、晋西挠褶带和渭北隆起,延长组自下而上可分为长10—长1等10 个油层组(图1),其中伊陕斜坡、天环坳陷是油气聚集的主要构造单元[12]。平凉北地区处于鄂尔多斯盆地西南部,构造上位于西缘冲断带南段和天环坳陷西斜坡过渡带,西邻西缘冲断带,东接伊陕斜坡,构造演化复杂。受盆地周缘隆升、南部边缘地区地层抬升剥蚀影响,延长组地层保存不全。长8 油层组为浅水辫状河三角洲沉积环境[13-15],为西南和西部物源控制的三角洲平原亚相。该区煤线、植物根系等沉积建造发育,常见煤线、炭化植物碎片等,反映水上沉积环境。砂岩粒度相对较细,常见交错层理、块状层理。分流河道砂体发育,河道砂体宽5~10 km,厚10~20 m,砂体厚度大,平面上连片性好,延伸远。

图1 鄂尔多斯盆地平凉北地区构造位置(a)及地层柱状图(b)Fig.1 Structural location(a)and stratigraphic column(b)of northern Pingliang area,Ordos Basin

近年来,鄂尔多斯盆地多口井钻井揭示,平凉北地区延长组开口层位自东向西由长4+5 至长6油层组,地层出露变化大,长8 油层组地层分布稳定,厚度一般为80~90 m,油藏埋深为2 260~2 750 m。通过地层对比发现,平凉北地区长7 油层组以下地层保存较全,受西缘冲断带及古河下切冲蚀双重影响,延长组中上部地层剥蚀严重[11]。

2 油藏特征

2.1 原油特征

通过鄂尔多斯盆地平凉北地区长8 油藏原油性质数据统计,该区原油密度为0.87 g/cm3,黏度为16.9 mPa·s,凝固点为21.7 ℃,初馏点为117 ℃,原油密度在平面上由东北向西南变大,北部和西部密度较小。研究区西南部彭阳地区原油密度和黏度均较大,该区域M20 井原油密度为0.88 g/cm3,黏度为29.6 mPa·s。和盆地内其他油藏相比,研究区整体上原油密度和黏度均较大,凝固点较低,初馏点较高,整体流动性较差[9],其高黏度可能与强烈构造活动或石油聚集成藏时遭受生物降解有关[16-17]。

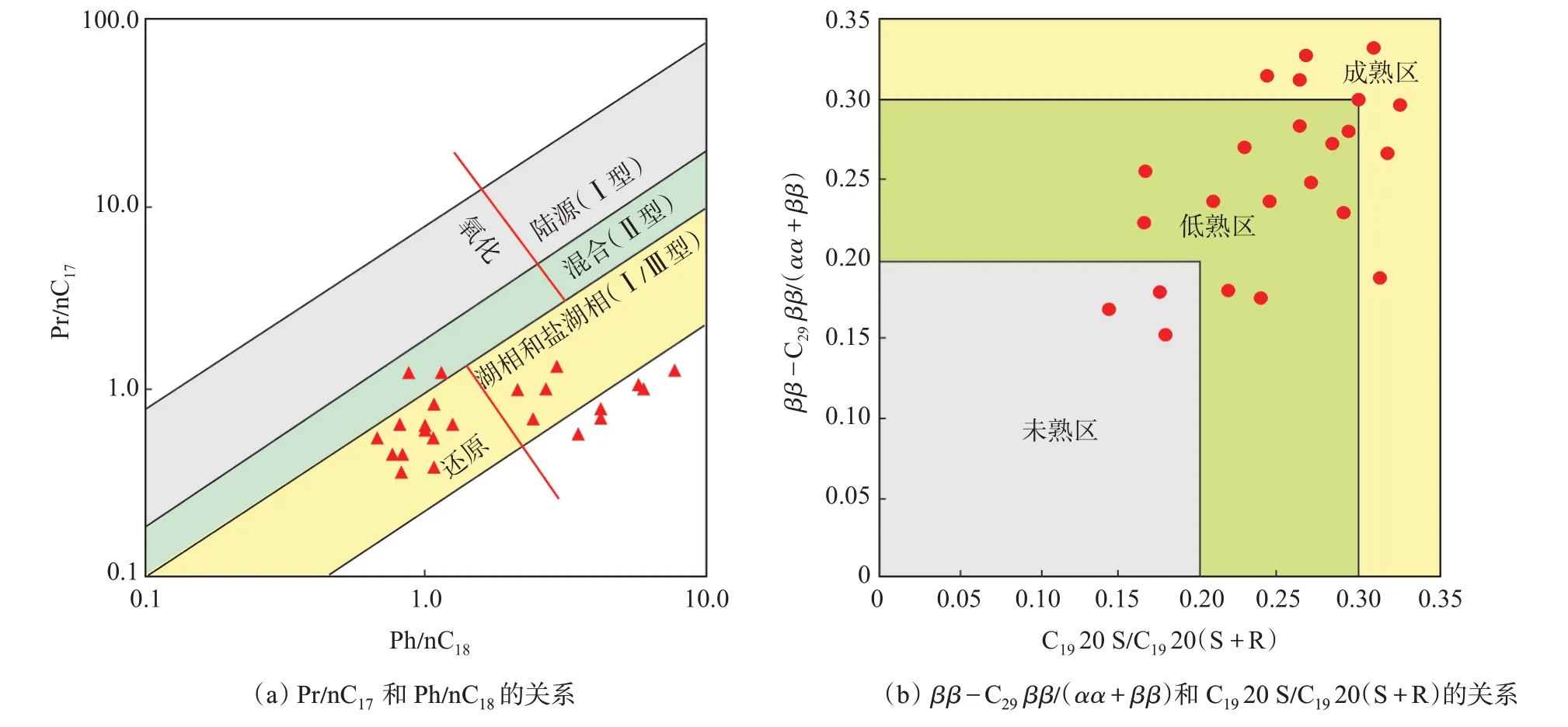

根据平凉北地区长8 油藏23 个原油样品的地球化学特征分析,其姥鲛烷/植烷[w(Pr)/w(Ph)]较低,平均为1.43,说明有机质生烃为弱还原环境[9]。由C2920 S/C2920(S+R)与ββ-C29ββ/(αα+ββ)的分布值来看,其原油成熟度较好,是低熟—成熟油[18](图2)。

图2 平凉北地区长8 油藏原油和烃源岩地球化学特征Fig.2 Geochemical characteristics of crude oil and source rocks of Chang 8 reservoir in northern Pingliang area

2.2 地层水性质

地层水是反映油气运聚与保存条件的重要因素。苏林[19]在对比和分析了现代大陆水和海水化学成分特性的基础上,根据水中主要阴离子、阳离子彼此间化学亲和力的强弱顺序,将地层水划分为CaCl2,MgCl2,NaHCO3和Na2SO4等4 种 类 型[20]。地表水或浅层地下水的矿化度均比较低,主要为Na2SO4型地层水,反映裸露或严重破坏的地质构造;深层地层水的矿化度比较高,主要为CaCl2型地层水,反映与地表隔绝良好的封闭构造;浅层—深层一般为MgCl2型地层水[21]。根据平凉北地区地层水的数据(表1)可以得出,长8 油层组地层水的pH 值为5.50~6.50,平均值为6.23;密度为0.997~1.058 g/cm3,平均为1.019 g/cm3;氯离子的质量浓度为12 892~50 251 mg/L,平均值为24 249 mg/L;总矿化度为21.45~88.20 g/L,平均值为42.12 g/L;水型主要为CaCl2,反映出长8 油藏具有较好的保存条件。

表1 平凉北地区长8 油层组地层水化学成分Table 1 Hydrochemical composition of Chang 8 reservoir in northern Pingliang area

2.3 油藏分布

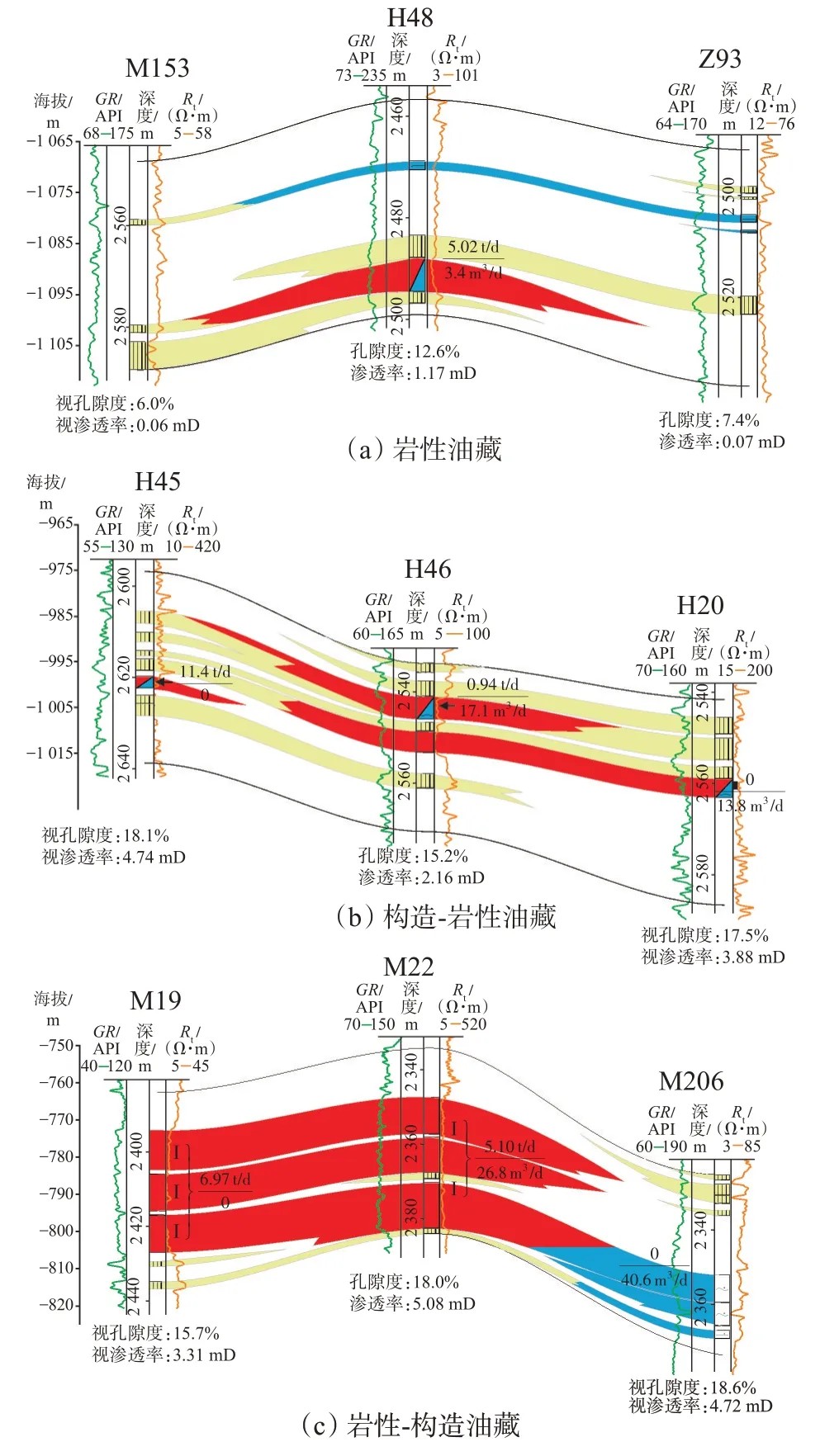

平凉北地区长8 油藏埋深约为2 400 m,油层电阻率为6.6~30.2 Ω·m,平均为14.2 Ω·m,声波时差为221.7~263.0 μs/m,平均为246.5 μs/m。一般来说,油层显示和电阻率值具有较好的正相关关系,电阻率越高,岩心相对含油性越好,测试时越容易产油。该区也发育一些低阻油藏,电阻率不超过10 Ω·m,油层厚度较大,且平面分布较稳定。通常认为构造圈闭幅度低、高束缚水饱和度与高地层水矿化度是造成油层电阻率低的主要因素[22]。地层水矿化度越高,离子浓度越大,地层水导电能力越强,电阻率越低。此外该区地层构造圈闭幅度低,油气充注程度不高,也导致低阻油藏形成。对油藏特征进行分析可知,平凉北地区长8 油藏分为岩性油藏、构造-岩性油藏、岩性-构造油藏3 种类型(图3)。

岩性油藏主要发育于环县—孟坝以东地区,构造平缓且倾角不大,油藏分布主要受岩性和物性控制。该类油藏常发育多期河道砂体,厚度较大,单砂体厚度10~15 m,延伸距离超过4 km,不同砂体物性有所差异,局部存在高渗砂体,平面上形成尖灭油藏,规模较大[图3(a)]。

图3 平凉北地区长8 油藏类型Fig.3 Types of Chang 8 reservoir in northern Pingliang area

构造-岩性油藏主要位于殷家城—合道地区,构造整体变化不大,发育鼻状构造,对油藏具有一定的控制作用。沉积微相为三角洲前缘水下分流河道,河道变窄,砂体较薄(10~15 m),多为透镜状。油藏主要发育在较小的分流河道上,受泥岩或致密层遮挡,形成圈闭,单井产量较高[图3(b)]。

岩性-构造油藏主要位于小岘—上新庄地区,构造变化大,断层、低幅度隆起等构造发育,为石油聚集提供良好的圈闭条件。沉积微相主要为三角洲平原分流河道,砂体规模大且分布稳定,砂体厚度为10~20 m。储集层物性好,单井产量高且规模不大[图3(c)]。

3 成藏主控因素

3.1 烃源岩条件

鄂尔多斯盆地平凉北地区长7 油层组发育了一套黑色、深灰色富含有机质的泥页岩,厚度为10~40 m,环县—孟坝地区沉积厚度较大,在虎洞—合道—上新庄地区逐渐变薄(图4)。通过对长7 油层组117 块泥页岩样品分析可知,有机碳(TOC)质量分数平均为4.89%,w(S1+S2)平均为17.11 mg/g,氯仿沥青“A”质量分数平均为0.51%,Ro平均为0.79%。干酪根类型为Ⅰ—Ⅱ1类腐殖腐泥型,有机显微组分以腐泥无定型为主,生烃组分为藻类体,生烃母质以低等水生生物为主,混入部分高等植物,弱还原—弱氧化环境[23-24]。

图4 平凉北地区长7 烃源岩等值线图Fig.4 Contour map of Chang 7 source rocks in northern Pingliang area

根据油岩对比、碳同位素等地球化学指标分析,认为平凉北地区长8 油层组原油主要来自附近长7 烃源岩,而非盆地内部长7 烃源岩远距离运移[9],生烃能力高达50 万t/km2。综合分析烃源岩厚度、分布范围、有机质丰度、类型及成熟度等因素,参考胡见义等[25]提出的烃源岩分类标准,可知研究区长7烃源岩分布范围较广,有机质丰度较高、类型好,成熟度适中,是一套好的烃源岩,为该区油气藏提供一定的油气源供给。

演武地区一带砂岩储层的含油性差或者不含油,测井解释为水层或干层,其主要原因是这些部位上覆的烃源岩不发育,进而导致向下运移的烃类难以聚集成藏[26],目前已发现的油藏均位于附近的烃源岩发育区以及邻近地区,如合道、小岘地区。因此,长7 烃源岩控制了平凉北地区长8 油藏的分布范围。

3.2 储集层特征

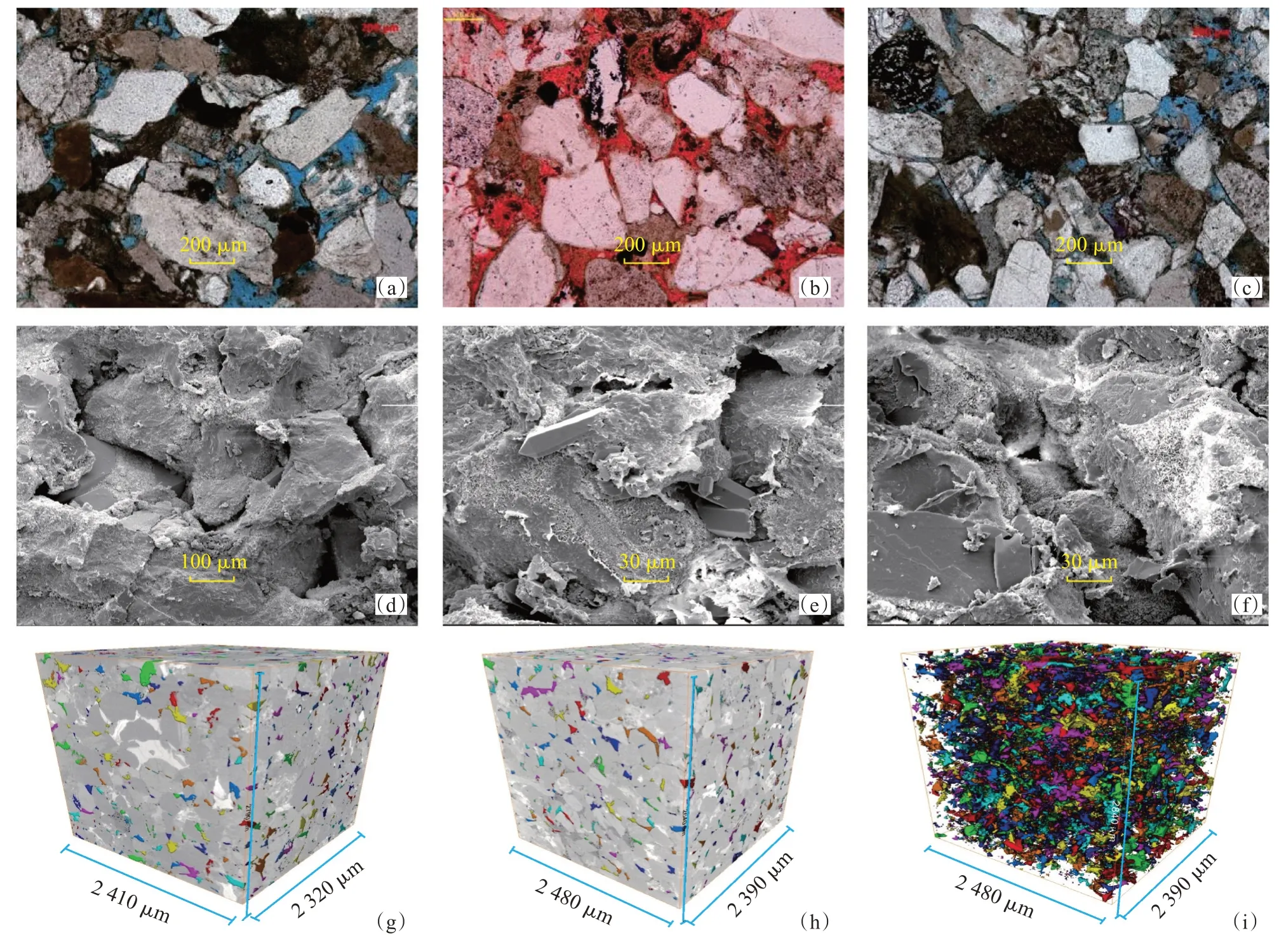

3.2.1 孔隙类型

根据57 个岩矿薄片资料可知,平凉北地区主要为长石岩屑砂岩、岩屑长石砂岩、长石砂岩,其碎屑成分以长石和石英为主,体积分数分别为29.1%和29.6%,填隙物以铁方解石、水云母、绿泥石、高岭石为主,体积分数为8.3%。岩石颗粒分选中等,粒径为0.10~0.35 mm,孔隙类型以粒间孔、长石溶孔为主,还含有少量晶间孔和微裂缝[图5(a)—(c)],平均孔隙度为14.6%,平均渗透率为3.96 mD,面孔率为2.97%~8.50%。储层成岩作用早期压实作用较弱[27-28],以绿泥石膜、高岭石、伊利石、泥铁质胶结为主,溶蚀作用主要为长石、高岭石等的溶解作用[图5(d)—(f)]。

图5 平凉北地区长8 储层镜下照片(a)粒间孔、长石溶孔,Y180,2 282.3 m;(b)粒间孔、溶孔,M20 井,2 401.0 m;(c)填隙物溶蚀,P293-73 井,2 262.5 m;(d)石英加大,粒表衬垫状绿泥石黏土及粒间残余孔隙,Y232 井,2 430.0 m;(e)粒间孔、颗粒溶孔,Y218 井,2 226.8 m;(f)粒表衬垫状绿泥石黏土及粒间残余孔隙,Y105 井,2 145.5 m;(g)不同孔隙团簇,纳米CT 扫描,M67 井,2 477.7 m;(h)不同孔隙团簇,纳米CT 扫描,M35 井,2 624.3 m;(i)孔隙三维分布,纳米CT,H46 井,2 544.8 mFig.5 Microscopic photos of Chang 8 reservoir in northern Pingliang area

通过对包裹体进行分析可知,研究区储层中盐水包裹体分布较多,主要为单相盐水包裹体,在愈合微裂隙中发育较多,次生加大边中的包裹体发育偏少。粒间孔隙内含油显示为黄色荧光,两相油气包裹体较多,原油的成熟度较高[29]。另外还存在少量的气烃包裹体,气相边界为黄色荧光,在透射光下呈灰黑色。

3.2.2 储层非均质性

根据毛管压力参数统计分析,研究区储层排驱压力(Pd)为0.18~2.21 MPa,平均为0.11 MPa;歪度为1.32~2.38,平均为2.14;分选系数为1.35~4.87,平均为2.59;砂岩的中值半径为0.15~0.53 μm,平均为0.26 μm;砂岩退汞效率为20.13%~45.96%,平均为28.75%。为了进一步明确该区储层微观孔隙结构和非均质性,分析了6 块砂岩纳米CT。结果表明:纳米尺度下孔隙体积分布呈单峰状,计算孔隙度为6.42%,平均孔隙半径为4.12 μm,占总孔隙体积的62.5%,孔隙数量占总孔隙数量的4.3%,喉道平均长度为20.65 μm,连通体积百分比为12.78%。虽然纳米级孔隙数量较多[图5(g)—(i)],但对总孔隙体积的贡献率却很小,主要还是微米级孔隙的贡献[30-31]。

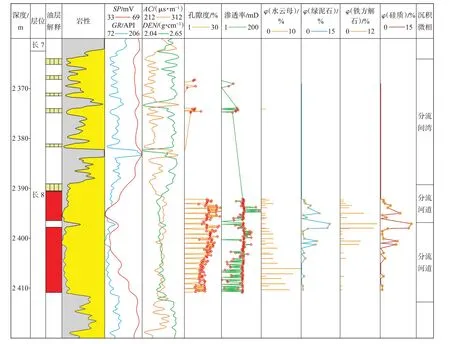

总体而言,平凉北地区长8 储层孔喉结构表现为中—低排驱压力、高—较高进汞量、中—高歪度、偏细孔喉,反映出分选较好、储层非均质性较强的特征。一般油气选择性充注高渗层段,但由于成岩作用的影响,储层在纵向上含油性具有一定差异[32-33],整体油水分异不明显。以该区M20 井为例,在水云母、铁方解石相对不发育的层段,物性较好,含油饱和度高(图6)。

图6 平凉北地区M20 井长8 储层物性综合解释图Fig.6 Comprehensive interpretation of physical properties of Chang 8 reservoir in well M20 in northern Pingliang area

3.3 构造作用影响

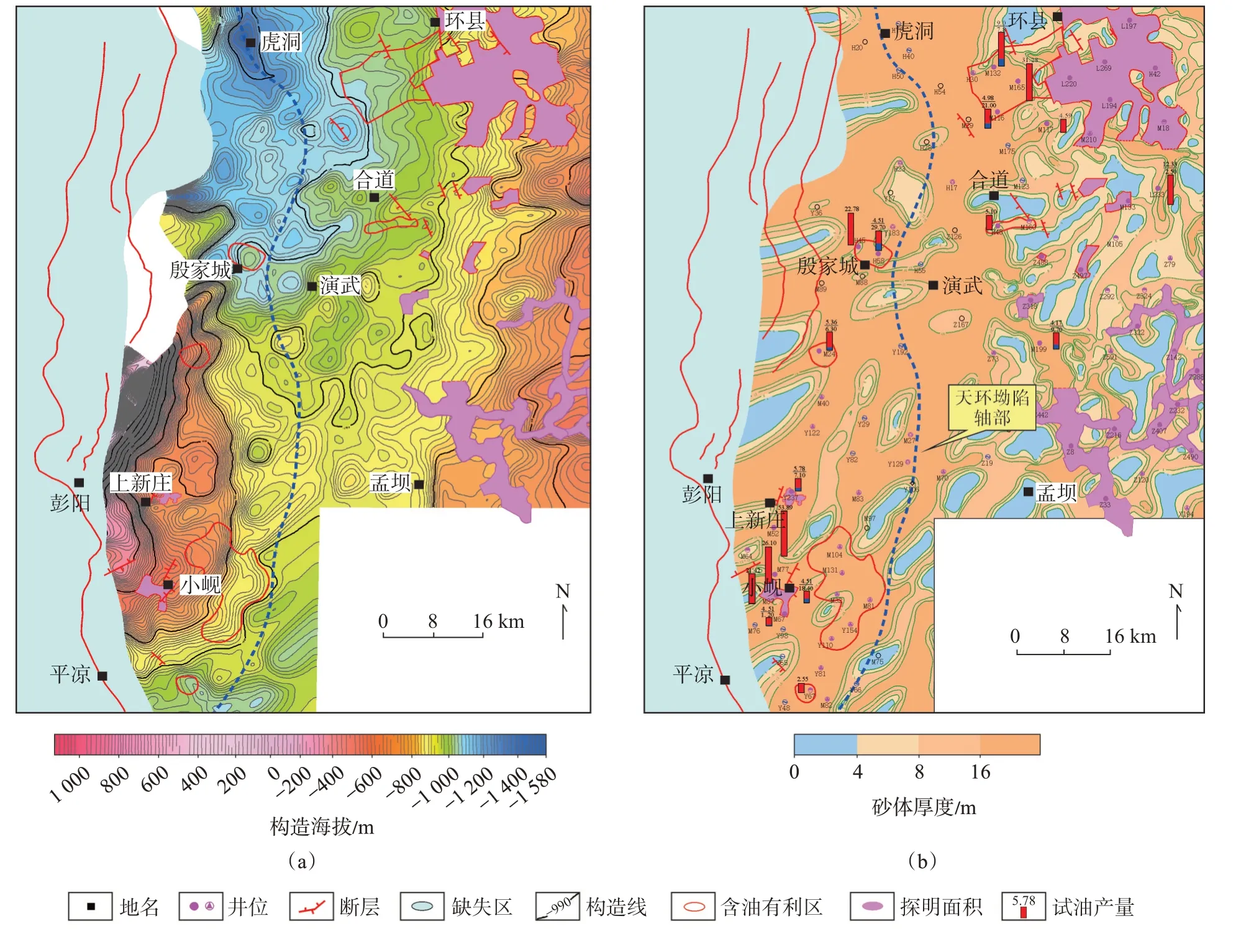

前人研究认为,在印支运动时期近南北向的构造挤压应力的作用下,鄂尔多斯盆地西缘形成雏形,在晚侏罗世即燕山运动主幕,构造形态基本定型。喜山运动期,盆地西缘再次接受挤压,导致早期形成的构造发生变化[7,29]。在燕山期,平凉北地区在北东东—南西西向强烈的挤压作用下,地层发生褶皱和逆断层,并形成一些低幅度构造圈闭,是该区一次主要的构造活动事件。受天环坳陷区域向斜背景的影响[34],该区构造在东西方向具有“中部低、东西高”的特征,在南北方向呈“中部高、南北低”的特征,整体构造形状与“马鞍”相似(图7)。在区域构造背景上,西侧南北向断裂较发育,受大断裂控制形成了凹隆相间的构造格局,局部发育小面积构造圈闭。该区低幅度鼻隆构造发育,隆起面积为1~5 km2,构造幅度为10~60 m,现今构造形态和成藏期构造形态具有一定程度的继承性[17]。在北部合道、南部小岘等地区勘探发现较多含油显示,具有一定油藏规模,和低幅度构造圈闭发育范围具有较好的一致性,因而构造对石油成藏具有明显控制作用。

图7 平凉北地区长8 顶部构造(a)和长8 砂体分布(b)Fig.7 Top structure of Chang 8 reservoir(a)and distribution of the Chang 8 sand body(b)in northern Pingliang area

3.4 石油聚集及保存条件

平凉北地区生排烃高峰期主要在晚侏罗世—早白垩世末,此时天环坳陷南段受燕山运动的影响,发育一系列背斜和低幅度构造[35]。长8 油层组构造圈闭形成早于生烃期,岩性-构造或岩性圈闭的形成与生烃期同步,大量生成的烃类受到过剩压力的影响向下运移[6,36],选择性地在构造相对高部位聚集成藏。

根据沉积-沉降补偿原理,长7 底部在某一沉积地层沉积前的古构造,可以用长7 底部到这一沉积地层底部的地层厚度来反映,厚度大,则沉降幅度大;厚度小,则沉降幅度小或受到抬升剥蚀。通过恢复长7 油层组底部地层在早白垩世末、现今沉积的构造图,在一定程度上揭示了平凉北地区长8 油藏的运聚特征(图8)。以M57 井为例,在晚白垩世,长7 烃源岩大量生烃,石油在M57 井长8 油层组逐渐聚集,形成一定规模油藏,后受到构造调整,石油沿着两侧运移成藏,导致M57 井在长8 油层组试油出水。

图8 平凉北地区长8 油藏成藏期(a)和现今(b)石油聚集示意图Fig.8 Oil accumulation in Chang 8 reservoir forming period(a)and present(b)in northern Pingliang area

晚白垩世以来,平凉北地区持续受到挤压与抬升,形成裂缝或断层,为油气垂向运移提供了有利条件,但也对早期油藏造成了不同程度的破坏。对于长8 油藏而言,由于埋藏相对较深,浅层地层水无法通过构造作用形成的断层或裂缝活动直接侵入,油藏附近地层水成岩环境相对封闭,因而水型以CaCl2型为主,仅在西南局部构造高部位有Na2SO4型,表明油气保存条件良好,对成藏有利。

4 成藏模式

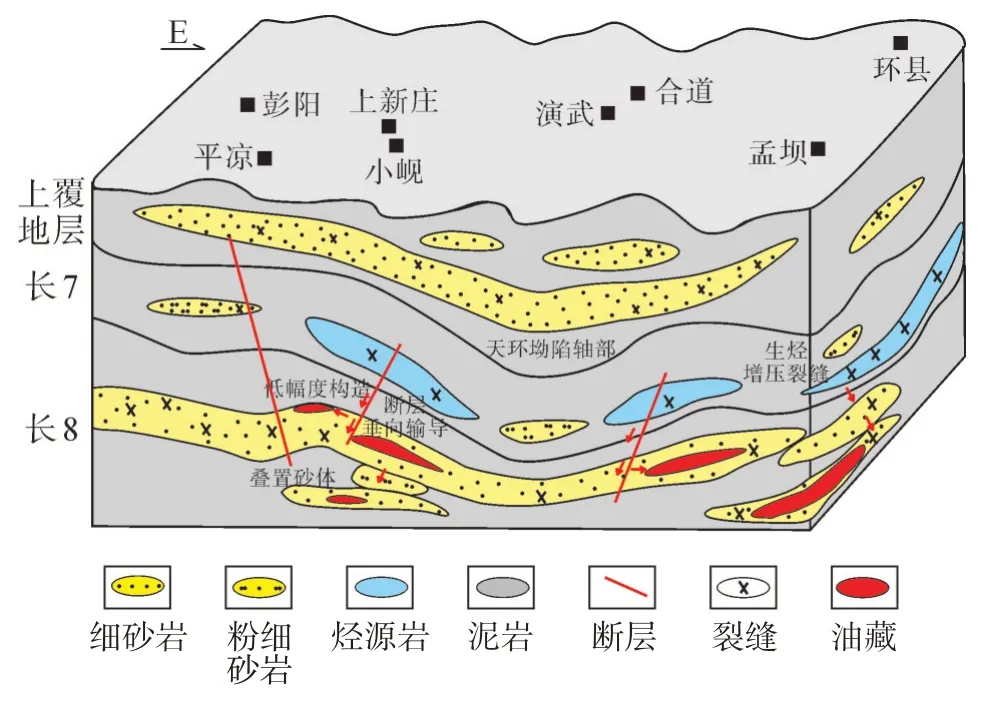

通过对鄂尔多斯盆地平凉北地区油气成藏主控因素的分析得出,烃源岩、构造特征、储层物性共同控制着石油分布的主要范围。烃源岩的生烃强弱直接控制着平面上长8 油藏的分布范围,为“近源成藏”,断层、裂缝、低幅度构造是石油运移的关键因素,储层好坏决定油藏发育规模[37]。

在此基础上,建立了平凉北地区长8 油藏成藏模式(图9):①在环县—孟坝地区,由于上覆长7 烃源岩发育,早白垩世大量生成的石油在过剩压力的驱动下,通过生烃增压微裂缝和叠置砂体发生垂向及侧向短距离运移[36],选择渗透性较好的砂岩储层聚集,形成的油藏规模大,连片性好;②在合道—上新庄地区,烃源岩厚度逐渐变薄,生烃能力有限,再加上处于西部和西南两大物源交汇处,沉积相带变化快,砂体对石油的输导能力有限,裂缝、断层是主要的运移通道,低幅度构造圈闭是石油有利的聚集部位,形成构造-岩性油藏,规模较小;③在上新庄—小岘地区,发育有一定规模的烃源岩,长8储层厚度大,物性较好,孔隙度平均为12.0%,渗透率平均为5.61 mD,油气沿断层、裂缝和叠置砂体运移,形成一定规模的岩性-构造油藏。环县—孟坝地区以东,构造幅度逐渐变小,发育规模较大的岩性油藏。值得说明的是,受盆地周缘隆升等构造活动影响,早期形成的油藏遭受破坏,油气经过重新运移调整形成新的油藏,常常造成部分钻井有显示,而试油却出水的复杂地质情况。

图9 平凉北地区长8 油藏成藏模式Fig.9 Accumulation model of Chang 8 reservoir in northern Pingliang area

5 结论

(1)鄂尔多斯盆地平凉北地区长8 油藏原油具有较高的密度和黏度,整体流动性较差,且成熟度较好。地层水主要为CaCl2型,矿化度平均为37.45 g/L,对油气保存较为有利。油藏可划分为岩性、构造-岩性和岩性-构造3 种类型。

(2)鄂尔多斯盆地平凉北地区长7 泥页岩TOC质量分数平均为4.89%,氯仿沥青“A”质量分数平均为0.51%,S1+S2平均为17.11 mg/g,有机质丰度高,具有较好的生烃能力。长8 油层组储层发育岩屑长石砂岩,孔隙类型以粒间孔、长石溶孔为主,平均孔隙度为12.9%,平均渗透率为7.02 mD,物性是影响含油性变化的重要因素。

(3)鄂尔多斯盆地平凉北地区处于盆地西南部,受区域多期构造运动作用影响,形成了凹隆相间的构造格局,整体构造具有“马鞍”状的形态,发育低幅度鼻隆构造。局部发育小面积构造圈闭,构造幅度为10~60 m,圈闭面积1~5 km2。

(4)鄂尔多斯盆地平凉北地区长8 油藏属“近源成藏”,上覆长7 烃源岩生成的油气通过渗透性较好的砂体、裂缝、断层等运移到长8 有利圈闭中,形成规模不一的油藏。烃源岩品质、储层物性好坏、低幅度圈闭大小是控制该区长8 油藏分布的主要因素。