生态修复技术在水库水源地保护中的应用

2021-12-01谷媛媛

□谷媛媛

邱庄水库是一座集防洪、城市供水与农业灌溉供水等综合开发利用的大(2)型水利枢纽工程,是引滦南线工程跨流域调节枢纽之一。邱庄水库承担着下游丰润城区、京秦铁路、京哈高速公路以及沿还乡河两岸近39 万人、40万亩耕地的防洪任务,同时作为引滦入唐工程的主要枢纽工程,还承担着区域生产、城市生活、农业灌溉的供水调节任务。水库水质安全关乎着下游人民的切身利益,对水源地开展水质净化与生态修复等防治技术推广,已经成为水环境保护的研究重点。2017 年以来,通过对库区水质开展持续监测,并对水环境进行定期科学性分析,通过内源控制、人工净化、外源截留以及自净强化等一系列生态修复措施,维持库区水环境的生态现状,为人民提供清洁的水源及健康的生态保护屏障。

1.库区水生态现状

水库具有水交换缓慢、稀释扩散能力较差等特点,这种封闭性导致污染物易沉积于库底,并随出库水流向下游输送,同时由于库区水体复氧作用低,水内磷、氮等营养元素就会富集,造成库区水生态系统不稳定,水质指标波动较大,时有藻类爆发,不仅对水体环境带来不利影响,也给饮用水安全带来危害。水库水源污染类型往往是复杂的,既有生产生活排污口为主的点源污染,也有来自农村生活、农业生产、畜牧养殖为主的面源污染,还存在资源开发利用不合理引起的水土流失等问题。这就要求我们在功能定位及目标需求的基础上,将多种生态修复技术相结合,才能髙效稳定地发挥净化作用和生态功能。

2.生态修复措施

由于水库的上述污染特征,单一的修复措施很难对库区水环境产生明显改善,需要在功能定位及目标需求的基础上,设计一系列复合式措施,才能髙效稳定地发挥净化作用和生态功能。生态修复技术是遵循生态学规律,利用大自然的自我修复能力对环境或生态系统进行修复,在适当的人工措施辅助下,恢复生态系统原有的保持水土、调节小气候、维护生物多样性的生态功能和开发利用等经济功能。

2.1 污染源治理措施

点源污染及治理:点源污染主要是指流域内生产、生活、养殖及由工业等有固定排放点的污染源。点源污染治理主要是整治垃圾侵占河道、私搭乱建及入河湖排污口清理。对库区上游河道及库区周边点源污染源采取集中清理。借助唐山市开展的河湖清理专项行动,对河湖“四乱”问题进行全方位排查,发现并整治垃圾侵占河道、私搭乱建及污水偷排等问题,清理河道垃圾,清理河道管理范围内池塘、树障,拆除沿河厕所等私搭乱建设施,整治排污口,现有排污口达标排污、风险可控。

非点源污染及治理:非点源污染是指没有固定排放点的污染源,这种污染类型分散、多样,地理边界和发生的位置难以识别和确定,因此防治难度较大。非点源污染治理主要是实施傍河傍库村环境治理,结合“美丽乡村”建设,以“傍水”村庄为重点,全面实施农村垃圾处置和生活污水治理等农村清洁工程,使区间雨水、污水经处理后清污分流;库区上游河道及库区周边推行生态清洁农业。高效清洁农田建设,净化农田排水及地表径流;实施网箱养鱼清理行动,2017 年5 月底全面完成库区养殖清理,同时对水上餐厅、岸边餐饮设施、养鱼用库房料房等建筑进行彻底清理,并对岸边养鱼池塘予以拆除。

采取以上控源截污措施,开展水污染治理,提升水质,将库区外源性污染控制在允许范围内,为水源地生态修复开好局、起好步。

2.2 底泥治理技术

库区底泥各点位表层底泥中有机质含量变化范围为51~143g/kg,均高于40g/kg,已达国家一级土壤肥力水平。在一定的条件下会向上层覆水扩散,已成为加速水体生态失衡的主要内源因素。通过对库区底泥开展治理,清除污染源,才能使库区水生态得以恢复。通过对水库重点污染区域实施污泥污染柱状样分析检测,并进行河底地形及污泥深度勘测,合理确定清淤范围及清淤深度,并选择合适清淤及污泥处理处置的方式。经分析,邱庄水库底泥污染物严重超标,污染范围较大,为确保水质满足饮用水水源地的水质要求,故采用异位物理修复方法。对库区大面积积水区的淤泥开挖,先进行降排水,添加部分固化剂,再进行晾晒一段时间,然后采用长臂挖掘机进行淤泥开挖作业。采用异位稳定化固化的方式对污染污泥进行修复治理,修复工艺流程为淤泥预处理→药剂添加→土壤与药剂混合→堆置于养护→检测。采用稳定化药剂(AOJOA-WD)对超标腐殖土进行稳定化修复,首先进行实验室小试,根据固化/稳定化小试进行现场中试,根据中试结果,确定不同污染情况下腐殖土的最佳药剂投加量。针对底泥经稳定化处理后的去向,选择性的添加固化剂,从而达到一定的物理强度,同时通过将稳定化的污染物包裹在不透水材料中,进一步加强对健康和环境的保护性。对于达到养护期的底泥,按照工程监测方案,约500m3采集一个样品,检测合格的底泥进行外运再利用,统一置于坝下底泥安置区,用于库区绿化、地形整理及引邱入城管线回填。

稳定化固化的方式对污染污泥进行修复治理,修复工艺流程为淤泥预处理→药剂添加→土壤与药剂混合→堆置于养护→检测。采用稳定化药剂(AOJOA-WD)对超标腐殖土进行稳定化修复,首先进行实验室小试,根据固化/稳定化小试进行现场中试,根据中试结果,确定不同污染情况下腐殖土的最佳药剂投加量。针对底泥经稳定化处理后的去向,选择性的添加固化剂,从而达到一定的物理强度,同时通过将稳定化的污染物包裹在不透水材料中,进一步加强对健康和环境的保护性。对于达到养护期的底泥,按照工程监测方案,约500m3采集一个样品,检测合格的底泥进行外运再利用,统一置于坝下底泥安置区,用于库区绿化、地形整理及引邱入城管线回填。

2.3 消落带生态修复技术

水库消落带是水库水域与陆地的过渡区域,是最低水位线和最高水位线之间的区域。由于其特殊位置特性,经常受到来自水域和陆地两个区域的交叉污染。此外,一些居民在水库低水位时开展耕种、放牧等活动,水位上涨时上述活动产生的污染残留会被带入水体,进而对水源产生污染。水库消落带生态修复主要是通过人工辅助措施实现区域植被恢复、生物多样性的重建及水土流失的控制目标。本次修复范围为正常蓄水位上下2m 范围内坡度适宜的岸坡区域。根据水位变化情况确定岸坡造林两栖乔木与草本的分界高程,上坡位种植两栖乔木,下坡位种植耐淹草本。

2.4 前置湿地技术

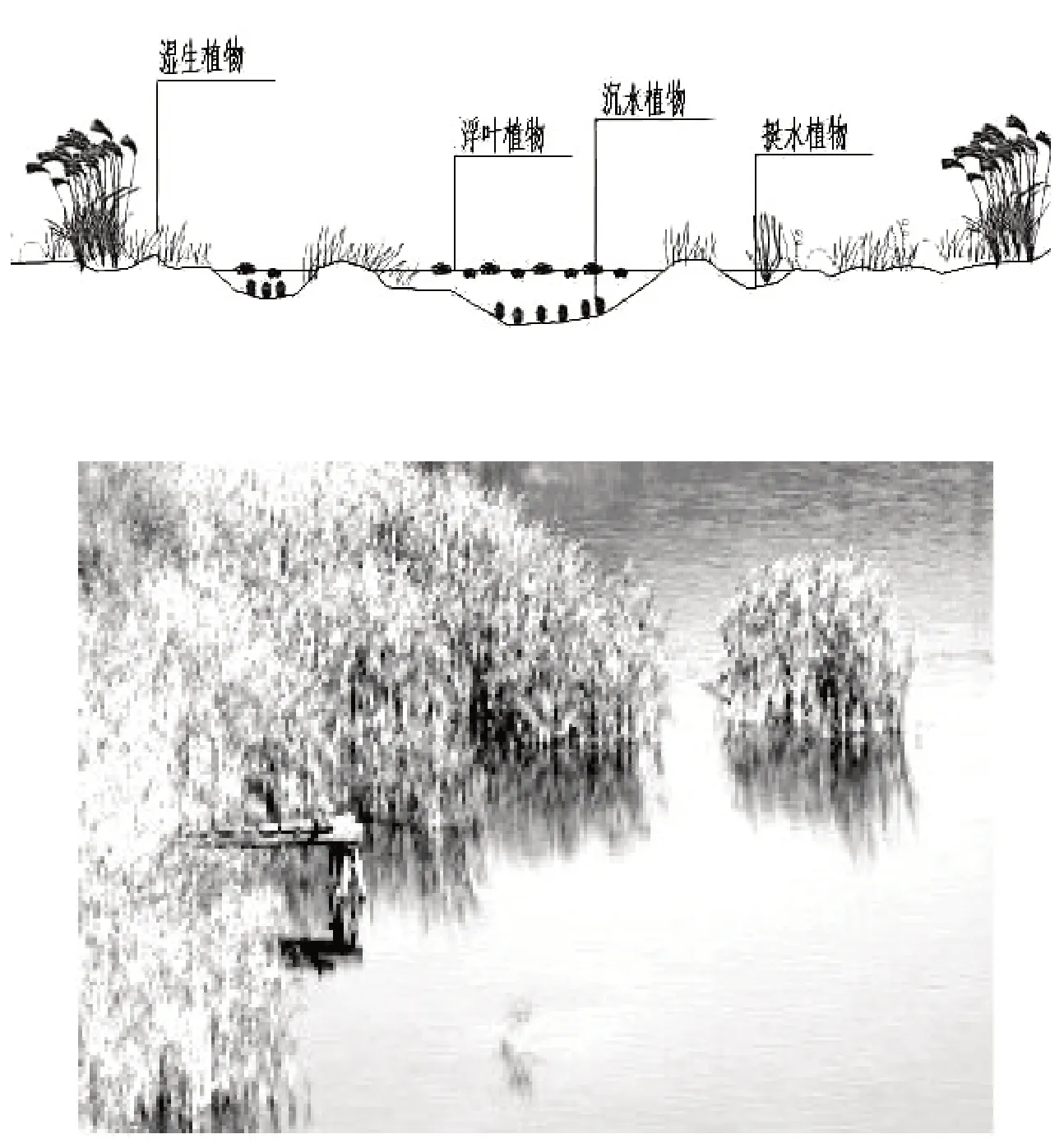

前置湿地主要是通过营造湿地水岛,为生物多样性提供基础条件,充分滞留上游来水中的污染物,达到净化水库水体的效果。邱庄水库前置湿地左支前置湿地占地面积约20ha。通过工程措施增加湿地的异质性和稳定性,完善湿地生态系统结构,恢复湿地生态系统的功能,达到加强湿地艺术性和改善环境的目的。植物选择以草本植被为主,局部区域选择种植乔灌木,补种净化功能和观赏功能的水生植物,利用植物层拦截雨水径流,缓冲径流流速,阻截、降解、吸附径流中的氮、磷等污染物质。增加生物多样性,完善生态系统。常年水深1m 以上,如水体透明度较高,以沉水植物为主,辅助生态浮岛;常年水深0.3~1m 的区域,以观赏荷花、睡莲等为主,配置沉水植物;常年水深0.3m 以内,以挺水植物为主。水陆消落区选用具有一定耐旱性的挺水或湿生植物。见图1。

图1 前置湿地设计

2.5 水体生态修复技术

植物措施具体包括植被缓冲带、沉水植物和植物浮床。水生植物修复沉水植物采用金鱼藻、苦草等;水生动物修复根据不同类群鱼类稳定生态系统所占比例:滤食性鱼类主要为占90%左右,杂食性鱼类占8%左右,肉食性鱼类占2%,滤食性鱼类主要选择鲢鱼,杂食性鱼类主要选择青鱼、草鱼、鲫鱼,肉食性鱼类主要为黑鱼。底栖动物根据其摄食习性选择底栖软体动物作为群落调控的主要种类。底栖生物的投放量不宜过高,刮食性软体动物密度一般在10~20kg/亩,滤食性软体动物密度为5~18kg/亩,虾类(青虾)密度为 0.4~0.5kg/亩。

3.结语

通过库区生态清淤、水库消落带功能恢复、人工湿地建设、利用鱼种调配、水生植物的水体自然修复技术在内的多种生态修复技术和措施结合的方式开展水源地保护与治理,为大面积水质净化探索了一条新途径,为水库水质净化提供了全新模式。大大改善了库区的水质,为人民群众提供了清洁的水源,增加了可供水量,提高了水资源利用率,切实压减了地下水开采量。同时,涵养了水源、恢复了绿地,改善了水土流失,使受到破坏的自然系统得到恢复,增加了区域生态系统物种的多样性,实现了经济效益、社会效益和生态效益的协调发展,为社会经济发展提供必不可少的用水保障,为生态环境改善贡献一份力量。

水源地保护“重在保护,要在治理”,水库管理单位要提高水源地管理水平,推动实现水源地管理标准化,配合切之可行的制度管理、执法监督,建立风险查找、研判、预警、防范、处置、责任等全链条管控机制。要完善工程运行管理制度和标准体系,实现运行管理周期全覆盖。同时,争取政策和资金支持用于水库基础设施建设与维养,构建生态治理保障机制,长效管护机制,最终从根本上恢复水库水质及生态环境,并可持续保持下去。