家蚕3对抗血液型脓病新品种的繁育比较试验*

2021-12-01邵云华王永强

邵云华,杜 鑫,王永强*

(1.杭州市农业局 蚕桑技术推广总站,浙江 杭州310021;2.浙江省农业科学院 蚕桑与茶叶研究所,浙江 杭州310021)

目前,蚕桑茧丝绸行业面临效益下降与市场萎缩的双重挑战,亟需进行供给侧改革,改变我国中低端丝绸消费品供给过剩而高质量生丝供应不足的现状。培育强健好养、茧丝质优的雄蚕品种,在源头上进行创新,是茧丝绸行业供给侧改革的有效途径。为此,浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所先后育成了雄蚕品种“浙凤2号(雌35×平28)”“雌29×平30”“秋·华×平30”,其中“秋·华×平30”为三元杂交种,是第1对通过审定的雄蚕品种(2005年)[1],也是目前推广量最大的雄蚕品种;“浙凤2号”是第1对以雌蚕无性克隆系为中系亲本的低制种成本的雄蚕品种,于2016年通过审定[2]。

在此基础上,针对农村养蚕过程中血液型脓病危害严重的问题,浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所利用传统杂交育种的方法,从中国农业科学院蚕业研究所引进抗血液型脓病家蚕品系,将抗性基因分别导入原经济性状优良的雄蚕品种“浙凤2号(雌35×平28)”“雌29×平30”“秋·华×平30”的中系亲本“雌35、雌29”“秋·华”,获得具有抗血液型脓病性状的“雌35CN”“雌29CN”“秋·华抗”,因抗血液型脓病基因具有完全显性性状,将“雌29CN”“雌35CN”“秋·华抗”与日系的平衡致死系杂交后可得到抗血液型脓病的杂交种。

为了加快抗血液型脓病雄蚕品种的推广,助力蚕桑茧丝绸产业稳定发展,杭州千岛湖蚕种有限公司于2019年引进“雌35CN”“雌29CN”“秋·华抗”等新品种,进行了春、秋两季繁育比较试验,现将这些试验品种的繁育情况介绍如下,以期为新品种的改良和推广提供参考。

1 材料与方法

1.1 参试品种

中系抗性杂交原种“华光甲N·秋丰AN”,由浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所供种;中系常规杂交原种:华光甲·秋丰,由浙江省农科生物技术有限公司供种。雌蚕无性克隆系中系原种:“雌35CN”“雌29CN”,由浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所供种。日系原种:“平30(性连锁平衡致死系)”,由浙江省农科生物技术有限公司供种;“平28(性连锁平衡致死系)”,由浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所供种。繁育一代杂交种:“秋·华×平30抗”“秋·华×平30”“雌29CN×平30”“雌35CN×平28”。

1.2 试验方法

分别于2019年春、秋期,在淳安县界首乡燕下原蚕饲养基地进行了“秋丰AN·华光甲N×平30”“雌35CN×平28”“雌29CN×平30”以及对照种“秋·华×平30”的繁育比较试验。饲养蚁量按中系:日系1.25∶1.0的比例的进行配制,“秋华”与“秋华”抗为限性斑纹的常规两性杂交原种,在大蚕期根据斑纹淘汰雄蚕,其饲养蚁量按实际收蚁量的一半计算。春期,“雌29CN”“雌35CN”“秋·华抗”“秋·华”在4月27日期收蚁,“平28”“平30”在4月25日收蚁,春季饲养温度偏底,采用加温措施,小蚕一日四回育,大蚕一日三回育。1~2龄,中系原种(“雌29CN”“雌35CN”“秋·华抗”“秋·华”)的饲育温度为27 ℃左右,日系原种(平衡致死系“平28”“平30”)的饲育温度为27.5℃左右,相对湿度90%左右;3龄饲育温度为26℃左右,相对湿度85%左右;4~5龄为自然温湿度(23℃~26℃,相对湿度50%~80%)。蔟室温度25℃左右,相对湿度50%~75%,蔟具为方格蔟。种茧保护温度25℃左右,相对湿度50%~75%。秋期,“雌29CN”“雌35CN”“秋·华抗”“秋·华”在9月16日收蚁,“平28”“平30”在9月13日收蚁,采用小蚕一日四回育,大蚕一日三回育,对各品种都进行温湿度调节,具体条件设置与春期相同。在上蔟后第12 d分别称量各品种的种茧,并随机抽样调查kg茧颗数及每400颗蚕蛹的不良蛹数。冬季浴种后统计各品种生产的蚕种数量。

2 结果与分析

2.1 抗血液型脓病雄蚕品种春期试繁情况

2019年春期各品种原种的发育经过时间见表1,其中雌蚕无性克隆系原种“雌29CN”、“雌35CN”的全龄经过比两性系原种“秋·华抗”、“华·秋”稍长,平衡致死系“平28”、“平30”的全龄经过与发蛾时间比中系原种都略长。

各品种原种具体饲养成绩见表2。从表2可看出,“秋·华抗”的kg茧颗数最少,全茧量高,雌蚕无性克隆系“雌29CN”、“雌35CN”的kg茧颗数较多,全茧量低。“雌29CN”、“秋·华抗”的生命力与“秋·华”相仿,“雌35CN”健蛹率95.75%,比“秋·华”低2.25个百分点,生命力相对较差。

表3 为3个雄蚕新品种2019年春期的制种成绩。“雌35CN×平28”、“雌29CN×平30”、“秋华×平30抗”的kg茧制种量与克蚁制种量都明显低于对照种,尤其是“雌35CN×平28”,由于“雌35CN”健蛹率较低影响制种,其kg茧制种量与克蚁制种量分别只有1.05张、4.49张。“秋·华×平30抗”的繁育成绩比2对单交雄蚕品种稍好一些,但“秋·华抗”的kg茧颗数比“秋·华”少13%,kg茧制种量与克蚁制种量分别低于对照种0.65张与3.05张。总体而言,从春期的繁育成绩来看,新品种与对照种“秋·华×平30”尚有较大差距。

2.2 抗血液型脓病雄蚕品种秋期试繁情况

各品种原种的发育经过时间见表4,与春期一致,雌蚕无性克隆系原种“雌29CN”、“雌35CN”比两性系原种“秋·华抗”、“华·秋”的全龄经过更长,平衡致死系“平28”、“平30”的全龄经过与发蛾时间比中系原种都长。

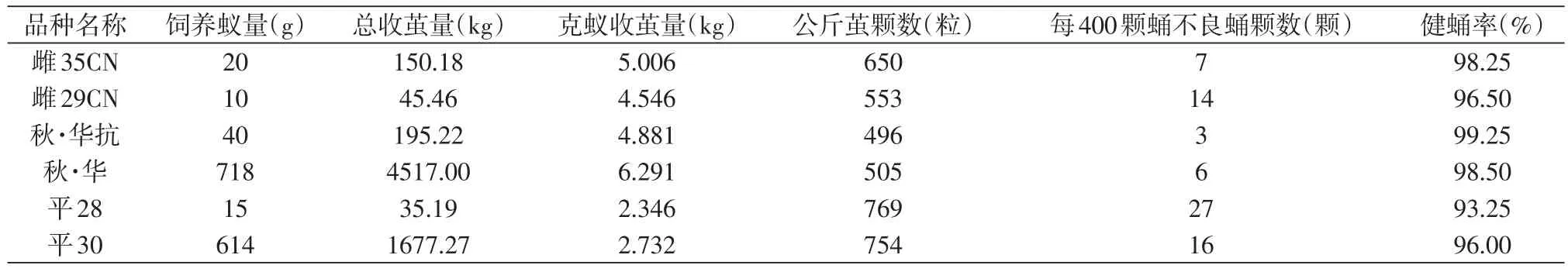

3个雄蚕新品种各原种的2019年秋期饲养成绩见表5。“秋·华抗”的健蛹率达到99.25%,是4个中系原种中最高的,kg茧颗数496颗,全茧量也是最大的。“雌29CN”、“雌35CN”的kg茧颗数比“秋·华“明显较多,尤其是“雌35CN”的kg茧颗数650粒,比“秋·华”多了145粒,与春期结果一致,其全茧量是中系原种中最低的。“雌29CN”、“雌35CN”的健蛹率稍低于“秋·华”,其中“雌35CN”健蛹率98.25%,比春期有较大提高,而“雌29CN”则刚好相反,表现低于春期。综合春、秋两期饲养成绩,可以看出,2个雌蚕无性克隆系原种的表现还不够稳定,而“秋·华抗”则相对强健好养、产量较高。

表5 2019年秋期抗血液型脓病雄蚕品种原种的饲养成绩Table 5 Breeding Results of Male Silkworm Varieties Resistant to Blood Sepsis in Autumn 2019

表6 为3个雄蚕系品种的制种成绩。比较发现,“雌29CN×平30”、“雌35CN×平30”的制种成绩都明显低于对照种,与春期相比,“雌29CN×平30”繁育成绩略有下降,而“雌35CN×平28”的kg茧制种量与克蚁制种量都有明显提高。“秋·华×平30抗”的秋期制种成绩优于春期,克蚁制种量有所提高,而且kg茧制种量达到2.34张,已与对照种较为接近。

表6 2019年秋期抗血液型脓病雄蚕品种的制种成绩Table 6 Seed Production Results of Male Silkworm Varieties Resistant to Blood Sepsis in Autumn 2019

3 小结

“浙凤2号(雌35×平28)”“雌29×平30”是采用雌蚕无性克隆系与平衡致死系组配的一代雄蚕杂交种,作为单交蚕品种,由于中系母本为全雌群体,与三元雄蚕品种“秋·华×平30”相比,在饲养过程中不需要淘汰雄蚕,因此具有制种成本低的优点。其中“浙凤2号(雌35×平28)”已通过审定,在蚕种生产企业试繁,反响良好[3~4]。据育种单位介绍,“雌35CN”“雌29CN”是“雌35”“雌29”经抗血液型脓病基因转育后得到的抗病雌蚕品系,在转育过程中,不但要对抗病基因进行筛选鉴定,还需要对孤雌生殖发生性状进行选择,因此难以兼顾其综合经济性状,在2019年的繁育试验中也充分体现了这一点,“雌35CN×平28”“雌29CN×平30”的整体繁育成绩明显不如对照种“秋·华×平30”,建议育种单位进一步对抗血液型脓病雌蚕品系的综合经济性状进行选育提高,使其在蚕种生产方面达到实用水平。

“秋·华抗”是将“秋·华”的两个亲本分别导入抗血液型脓病基因后得到的抗病杂交原种,“秋·华×平30抗”在2019年春期的繁育试验中表现不佳,可能与农户对新品种的性状不够了解缺乏经验有关,经过技术指导在秋期试验中就有了明显提高,尤其是其kg茧制种量为2.34张,已经与“秋·华×平30”在2012~2015年原蚕区繁育的平均成绩相仿(kg茧制种量2.33张)[5],初步认为该品种已经达到实用水平。

雄蚕品种与雌雄各半的常规品种相比,具有很多优势,首先是强健好养,雄蚕的抗病性与抗逆性均比雌蚕高;其次是叶丝转化率高,雄蚕品种的50 kg桑产茧层量比常规对照种可提高19.64%[6],加上其茧丝均一、净度高的优点,在生产上推广抗血液型雄蚕品种,一方面可以明显提高茧丝产质量,另一方面可以降低蚕血液型脓病的危害,为蚕桑茧丝绸行业创造更高的经济效益。