如何在北京冬奥会国际传播中优化女性叙事

2021-11-30潘虹燕刘媛爽郭晴

潘虹燕 刘媛爽 郭晴

【内容提要】东京奥运会上的女运动员大放光彩,随着女运动员所获奖牌增多,女性议题成为中外媒体关注的焦点。北京2022年冬奥会日益临近,中国媒体应进一步优化在冬奥会国际传播中的女性叙事方式,讲好女性运动员的故事,应强化女运动员报道意识,尊重女性运动员权益,反对性别歧视;设置多元团结框架,勇于在争议性事件上发出中国声音;警惕以女性权益为借口的极端民族主义,弥合中西方的报道差异,传播“平等团结”的奥林匹克精神。

【关键词】北京冬奥会 中美主流媒体 东京奥运会报道 女性运动员 女性报道

女性是奥林匹克运动的亮丽色彩、中坚力量。根据国际奥委会的数据,东京奥运会将近49%的参赛选手为女性,残奥会女性参赛选手人数也创新高,东京奥运会被称为“历史上性别更平等的奥运会”。①全球观众见证了男性运动员和女性运动员共同担任奥运会开幕式旗手的创新举措。女性运动员(以下简称女运动员)在2020东京奥运会中大放异彩,中国奥运代表团获得的88枚奖牌中,女运动员参与了其中的53枚,美国奥运代表团中女运动员占比53.7%,39枚金牌中有25枚来自女运动员。

尽管女运动员在奥运赛场上屡创佳绩,但相关研究表明,针对女运动员的隐性歧视仍固化于一些人的心中。人们对女运动员最常讨论的还是年龄、长相和婚姻状况。②外貌和身份歧视、对女运动员的言语暴力在本届东京奥运会期间的传统媒体和网络中时有发生,导致网络舆论冲突。如有媒体记者采访铅球冠军巩立姣时流露出对她身材、婚姻的关注,引发部分女性网民不满。截至2021年9月29日,相关的微博话题“女性能被谈论的只有婚姻吗”阅读量高达4.2亿人次,讨论次数17.9万人次;西方媒体也借机进行“炒作”,美国《纽约时报》、英国广播公司等多家境外媒体报道了这次采访及引发的网络舆论。“作为全球瞩目的体育嘉年华,北京冬奥会是一个世界文明互鉴的舞台,这也将会是一块构建全球中国话语的试验田。”③女性话语是这块试验田中的重要内容,如何进一步优化女性叙事方式,讲好女运动员故事成为北京冬奥会国际传播的一个新课题。

作为全球体育媒体最发达的美国,其在奥林匹克报道中一直占据话语优势地位。美国也是女性主义运动的重要阵地,美国体育传播研究的著名学者,如劳伦斯·文内尔(Lawrence A Wenner)、詹宁斯·布莱恩特(Jennings Bryant)、安迪·比林斯(Andrew C. Billings)以及保罗·彼得森(Paul M. Pedersen)对女运动员报道的研究与美国媒体实践之间产生了良性互动,客观上促进了女运动员报道的进步。深入研究美国媒体的女运动员报道,并比较观察我国与美国媒体在相关报道上的特点,对我国媒体更好把握中西文化差异,掌握话语主动权,讲好女运动员故事,做好国际传播具有借鉴意义。

本文选取2020东京奥运会期间中美两国在国际传播中报道体育新闻最多的主流媒体,搜集了中国的新华社、《中国日报》、中国国际电视台和美国的美联社、《纽约时报》自2021年7月23日至8月8日的体育新闻,通过文本分析,梳理出中国媒体女运动员报道149篇,美国媒体女运动员报道289篇,采用荷兰著名学者梵·迪克(Teun A. Van Dijk)的新闻话语分析相关理论,对女运动员报道的范围、对象、主题等进行考察,探讨女运动员报道的主要表征,为做好北京冬奥会女运动员报道、展现新时代中国女运动员风采提供参考。

一、重视女运动员报道,扩大报道范围

通过分析中美主流媒体的东京奥运会女运动员报道呈现出的国籍特征发现,在中国主流媒体149篇女运动员报道中,报道范围主要集中在中国女运动员,有关外国女运动员的仅有4篇,分别涉及菲律宾举重冠军迪亚兹、叙利亚乒乓球运动员亨德·扎扎以及5名外国妈妈运动员,报道角度主要是她们与中国的友好关系,或者她们的体育精神。在美国主流媒体289篇女运动员报道中,涉及美国运动员的共144篇,其他报道则关注了全球近30个国家的女运动员,其中,中国、日本、澳大利亚、俄罗斯、加拿大的报道数量最多。

从报道对象的国籍看,美国主流媒体视野更广阔,在对不同国籍女运动员的报道中输出了美国的话语方式和价值观。在东京奥运会上,新华社作为国际通讯社和国际奥林匹克摄影队首次亮相奥运赛场,并同路透社、法新社、美联社、盖蒂图片社和东道主共同社一道完成国际通讯社奥运报道,这是我国媒体与国际媒体在奥运会报道中合作的新尝试,也是对北京冬奥会国际传播的练兵,但对女运动员报道的重视程度不够,在报道意识和报道范围方面存在一定的局限性。传播观念决定传播实践。作为北京冬奥会的东道主,我们需要高度重视女性力量,增强对女运动员报道的意识,扩大相关报道范围,借此传播中国声音。

二、支持性别平等,在争议性事件上积极发声

性别平等在奥林匹克运动史上具有重要意义。古代奥林匹克运动禁止女性参加和观看奥运会,现代奥运会创始人顾拜旦也秉持“奥运赛场是女性‘禁区”的观念。经过女权主义者的不懈努力,男性一统天下的局面被打破,女性才得以在奥林匹克舞台上散发独特魅力。

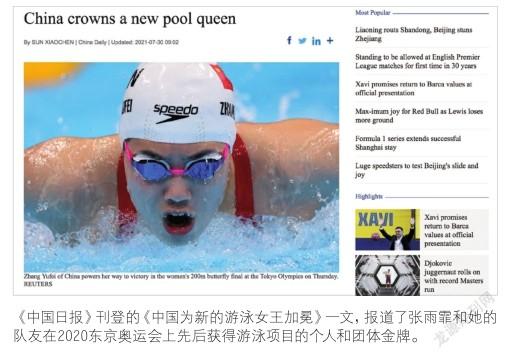

笔者通过对中美女运动员报道对象的分析发现,中国媒体对女运动员的报道主要为明星运动队(员)和妈妈运动员。前者集中于杨倩、张雨霏、巩立姣、全红蝉以及女排。其中女排报道最多,多篇新闻探讨失利原因,展现女排团结协作、顽强拼搏的精神面貌。获奖运动员报道中,张雨霏的报道最多,有13篇报道从專业技能成长、心理素质培养、家庭环境熏陶等方面展现奥运冠军的拼搏精神,分析成功秘诀,甚至肯定其媒体应对能力。后者的群像展示,如《妈妈,你是我的英雄——盘点东京奥运会上的“妈妈选手”》,④讲述7位运动员妈妈的奥运故事,也有个体刻画,如《奥运英雄吴静钰了无遗憾地离开赛场》,⑤讲述吴静钰对运动的热爱和为国争光的荣誉感,展现她在运动生涯结束时的良好心态。

美国主流媒体在关注明星运动员的同时,更重视受争议运动员的报道,对女运动员的报道分为三类,一类是非异性恋的女运动员,比如新西兰变性运动员哈伯德,主要讨论运动员参加奥运会的平等权益问题;二是妈妈运动员,讲述她们商业价值削弱带来的困境;三是在本国引发争议的女运动员,如在东京奥运会上退赛又复赛的西蒙·拜尔斯,因混血身份遭到日本部分网民攻击的大阪直美,因不满本国体育政策而拒绝回国、寻求政治避难的白俄罗斯运动员克里斯蒂娜·季马诺夫斯卡娅等。

赛场上的女运动员往往折射出社会的复杂面向。美国主流媒体在报道本国女运动员时多展现其个性、身份特点,也较多涉及种族歧视、性别歧视等多元议题。作为北京冬奥会的东道主,我国媒体在上述涉及女运动员身份以及女运动员面临的社会问题时不应处于缺位状态,应主动设置议题,创新表达方式,掌握话语主动,避免因失声和失语使西方媒体在女运动员权益问题上垄断话语权。

三、设置多元报道框架,展现新时代女性风采

对中美女运动员报道主体的分析发现,中国媒体报道的主题集中在运动员成长历程、国家(集体)荣誉、体育精神、女性职业压力等方面。首先,注重报道运动员成长历程,以《这个眼神,就是杨倩!》为例,⑥文章在奥运赛场和杨倩的专业成长道路两条线索上切换,塑造其努力拼搏又不失可爱的形象。其次,大多呈现个人梦想与国家荣誉的统一性,展现运动员的国家英雄形象、大国运动员风范。比如郎平说:“去追求梦想,我是不考虑结果的。”⑦再次,反复强调运动员的拼搏精神。“拼搏精神”在样本中出现19次,“拼”出现62次。最后,聚焦于妈妈运动员的职业压力,描述其坚持体育梦想、获得家庭社会支持、最终重返赛场的经历。

反观美国主流媒体,则一贯倾向于把女运动员的人生经历、职业生涯与种族问题、性别问题、政治议题和运动员权益相关联。如非裔美籍运动员拜尔斯复杂而特殊的身份投射出美国社会问题的错综复杂,报道借此呼吁关注女运动员权益;美国铅球运动员瑞雯·桑德斯因在领奖台上双手交叉举过头顶(抗议种族歧视的典型肢体语言)被指违背《奥林匹克宪章》第50条,但《纽约时报》和美国奥林匹克委员会却极力为其辩护;日本的大阪直美被视为种族歧视的受害者,等等。

梵·迪克認为:“新闻是在社会的情境中阅读和理解的,以全社会共享的规范、价值体系、目标和利益为其自身的特征。”⑧中美主流媒体在女运动员报道主题上的差异源于不同的社会语境和价值体系。北京冬奥会的国际传播也是一种跨文化传播实践。习近平总书记2021年5月31日在主持中央政治局第三十次集体学习时发表的重要讲话中指出:“要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式,推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达,增强国际传播的亲和力和实效性。”⑨东京奥运会前夕,奥林匹克格言在“更快、更高、更强”之后,加入了“更团结”。奥委会主席巴赫表示:“我们更加需要团结一致,当今世界彼此依靠,单靠个体已经无法解决这些挑战。”在坚持中国话语、中国叙事基础上,适度、适当吸纳国际奥委会平等价值观,对西方媒体女运动员报道议题加以谨慎甄别,建构多元团结、更加包容的女运动员报道框架,传播“尊重、公平、平等、团结”的奥林匹克精神,是北京冬奥会国际传播的题中应有之义。

四、淡化性别化审美,警惕极端言论

“体育魅力,而非性魅力”是国际奥委会在东京奥运会上推行的一个口号,目的是推动在赛场和屏幕里实现性别平等。在力求创造最高水平电视转播标准的奥运会上,东京奥运会广播服务负责人试图抹去女运动员过于性别化的画面,不以任何特定方式凸显或展现选手的身体部位细节和穿着。北京冬奥会即将来临,民族主义、运动员权益、运动员身份等可能成为围绕女运动员展开的舆论议题。比如归化女运动员,如谷爱凌,可在目前的报道中以增强对其专业性、商业价值的报道对冲舆论对其外貌的关注;比如在境外媒体对女运动员性取向的追问上,作为东道主的媒体也应该积极发声;针对可能具有女性气质的男性运动员,如羽生结弦,也需要做好舆论引导工作,避免网民在抖音、哔哩哔哩视频平台(B站)、推特等社交媒体上引发过度联想。同时,在对国外女运动员进行报道时,尽量引导大众用专业视角看待赛事,避免因赛事对抗引发人身攻击、污名化女性、国家仇恨等,彰显大国风范和实力,防止极端民族主义损害国家形象。

奥运会是当代最具影响力的全球盛会之一。女运动员在赛场上的卓越表现和人格魅力不仅为其赢得了尊重与喝彩,还激励了无数赛场外的女性。46岁再次站在奥运会跳马赛台上的体操名将丘索维金娜,正在攻读数学博士学位、以黑马之姿获得公路自行车金牌的非职业选手安娜·基森霍费尔……女运动员以自身的拼搏改写了竞技体育的历史,也推动着社会有关女性婚姻、家庭和身体等观念和价值发生变化。

《奥林匹克宪章》提出:“每一个人都应享有从事体育运动的可能性,而不受任何形式的歧视,并体现相互理解、友谊、团结和公平竞争的奥林匹克精神。”以《奥林匹克宪章》为准绳,北京冬奥会可以通过对女运动员的报道传递中国的文明进步和中国的女性平等意识,通过建构多元团结的女性报道框架彰显大国风范、大国担当。

本文系国家社科基金“中国英语体育新闻对外传播话语模式研究”(项目编号:19BTY31)和四川省社科规划项目“四川省城市体育文化与城市传播力的融合研究”(项目编号:SC21B022)的阶段性成果。

潘虹燕系成都体育学院新闻与传播学院副教授;刘媛爽系成都体育学院新闻与传播学院硕士研究生;郭晴系成都体育学院新闻与传播学院教授

「注释」

①蔡双喜:《女性与奥运:向着“更平等”的目标顽强奔跑——对话北京大学妇女儿童体育研究中心主任董进霞教授》,《中国妇女报》2021年8月3日,第6版。

②张慧中:《女性的奥林匹克之路不平坦》,人民网,http://m.people.cn/ n4/2016/0824/c25%2D7455199.html,2016年8月24日。

③郭晴、杨茜:《机遇与挑战:对北京冬奥会国际传播的思考》,《体育科学》,2020年第11期,第3页。

④苏斌:《妈妈,你是我的英雄——盘点东京奥运会上的“妈妈选手”》,新华网,http://www.xinhuanet.com/sports/2021-07/28/c_1211263048.htm,2021年7月28日。

⑤陈翔峰:《奥运英雄吴静钰了无遗憾地离开赛场》,中国日报网,https://www. chinadaily.com.cn/a/202107/26/WS60fe0deaa310efa1bd66440e.html,2021年7月26日。

⑥林德韧:《这个眼神,就是杨倩!》,新华网,http://www.xinhuanet.com/ sports/2021-07/25/c_1211256920.htm,2021年7月24日。

⑦卢星吉:《郎平:我对排球的梦想实现得差不多了》,新华网,http://www. xinhuanet.com/sports/2021-08/02/c_1211274011.htm,2021年8月2日。

⑧[荷]托伊恩·A.梵·迪克:《作为话语的新闻》(曾庆香译),北京:华夏出版社,2003年,第144页。

⑨《习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时强调 加强和改进国际传播工作展示真实立体全面的中国》,新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/2021-06/01/c_1127517461.htm,2021年6月1日。

责编:吴奇志