深刺下关穴联合穴位注射治疗原发性三叉神经痛临床研究*

2021-11-29霍生杰李彩霞董涛王江峰

霍生杰 李彩霞 董涛 王江峰

(陕西中医药大学第二附属医院,陕西 咸阳 712000)

原发性三叉神经痛为临床最常见脑神经疾病[1-2],表现为三叉神经分布区反复发作、短暂性的呈电击或刀割性剧烈性疼痛,突发突止,时间约数秒到数分钟,间歇期正常,多有“扳机点”或诱发动作,严重影响患者生活和工作。目前,三叉神经痛治疗方法多样,药物以卡马西平为主[3-4],手术以微血管减压术效果最好[5-6]。临床研究报道中药、针灸、穴位注射等中医方法治疗三叉神经痛安全有效[7-8],被临床广泛应用。为此,本研究选取陕西中医药大学第二附属医院2017年1月—2019年10月收治57例原发性三叉神经痛患者临床资料进行分析,探讨深刺下关穴结合穴位注射治疗原发性三叉神经痛临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集陕西中医药大学第二附属医院收治的57例原发性三叉神经痛患者临床资料,就诊时间为2017年1月—2019年10月。随机分组为西药组(n=27,采取口服卡马西平治疗)与针灸组(n=30,采取深刺下关穴结合穴位注射治疗)。西药组女性18例,男性9例;年龄33~72岁,平均年龄(53.5±2.2)岁;病程4月~3年,平均病程(1.8±0.2)年。针灸组女性17例,男性13例;年龄36~75岁,平均年龄(56.8±1.6)岁;病程 6月~3.5年,平均病程(2.2±0.3)年。在性别、年龄及病程等资料上,两组比较无明显差异(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入标准与排除标准 纳入标准:①符合原发性三叉神经痛诊断标准[2];②经临床表现、病史及CT、MRI检查确诊;③治疗方案患者均知情同意。

排除标准:①脑桥小脑角及其邻近部位肿瘤、外伤等继发性三叉神经痛;②已接受过手术、放射治疗、药物等治疗或复发患者;③伴有严重心、肝、肾等疾病者或精神障碍患者。

1.3治疗方法 ①药物组:口服卡马西平片(上海复旦,生产批号:181205,规格:100 mg),首次剂量100 mg,2次/d,饭后服用,若疼痛不止,第二日后每隔一日单次服用量增加100 mg,最高量每日不超过1200 mg/d,直到患者感觉疼痛明显缓解,然后再逐渐减量,直到有效维持量为止,以有效维持量维持量治疗2~3周后,逐渐减量至最小有效剂量,持续服药1月。②针灸组:本组患者行深刺下关穴结合穴位注射治疗方案,首先取患者下关穴为治疗主穴,另根据疼痛范围取患侧攒竹、四白、夹承浆等穴位,加远端双侧合谷、太冲、足三里为配穴。操作:患者取侧卧位,头稍后仰,用75%的酒精对穴位皮肤局部常规消毒,选用0.3 mm×75 mm乐康牌一次性无菌针灸针,在颧颞结节(颧骨弓下缘与咬肌缘交界处)稍后方进针,垂直进针后针体倾斜45度分别向上、向下及耳侧深刺,刺入深度约4 cm~6 cm左右,当出现患侧面部出现强烈的电击式麻胀感或放射感,表示达到蝶腭神经节部位。选取的配穴采用常规针刺法刺针,主穴与配穴处的刺针均需留置30 min,留针期间行针1~2次。取针后用消毒干棉签按压穴位止血,选取患侧下关穴及双侧足三里为注射穴位,对穴位无菌消毒,选取1 mL注射器,将针头迅速刺入穴位,垂直进针15~25 mm,找到酸胀感,得气后回抽无回血后即可缓慢注入维生素B12,对下关穴注射0.5 mL,双侧足三里穴各注射1 mL,出针时用无菌干棉球按压针孔止血。每日1次,连续10次为1疗程,每疗程间隔1 d,共治疗3个疗程。

1.4观察指标

1.4.1即时止痛疗效 采用巴洛神 经外科研究所疼痛分级量表[9]评估。每次治疗完分别记录0~1 h,1 h~2 h,2 h~4 h,4 h以上的两组止痛效果。止痛效果分为:①即效为1h内疼痛完全消失;②显效为1 h~2 h内疼痛明显减轻,但仍感觉隐隐作痛;③好转为2 h~4 h疼痛有所减轻,疼痛明显,但能忍受;④无效4 h以上疼痛未减轻。即时显效率=(即效+显效)/总人数×100%。

1.4.2临床疗效 参照王蔚文主编的《临床疾病诊断与疗效判断标准》[10]评估。治愈:疼痛症状完全消失,无发作。显效:疼痛程度、持续时间及发作频率明显好转。有效:疼痛程度、持续时间及发作频率有所缓解。无效:症状较前无明显改善。计算公式为:有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.4.3疼痛程度 用疼痛视觉模拟评分(VAS)[11]表进行评定,以10 cm游动标尺作为评价尺度,VAS分值0~10分,评分越高,疼痛程度越强烈。其中0分:表示无痛;1~3分:轻微疼痛,能忍受;4~6分:疼痛并影响睡眠,尚能忍受;7~10分:剧烈疼痛,难以忍受,影响睡眠和食欲。分别记录每个患者治疗前后的VAS值。计算公式为:有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.5观察两组患者不良反应及复发率情况 主要观察患者治疗后有无头疼、头晕、恶胃肠道反应等不良反应情况;复发为治疗后症状消失或缓解后,治疗期间症状再次出现或较前加重的患者。

2 结果

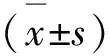

2.1两组即时止痛效率对比 结果显示,针灸组临床疗效优于西医组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组即时止痛效果比较 (n)

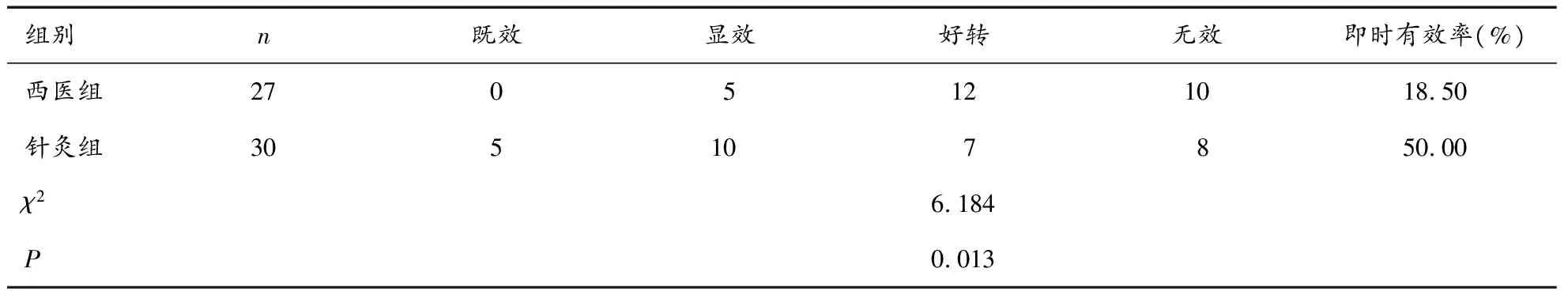

2.2两组患者疗效对比 结果显示, 针灸组有效率高于西医组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3两组患者疼痛程度对比 两组患者治疗前VAS量表评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组VAS评分均较研究开始前明显降低,且针灸组降低程度较西药组更为显著,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

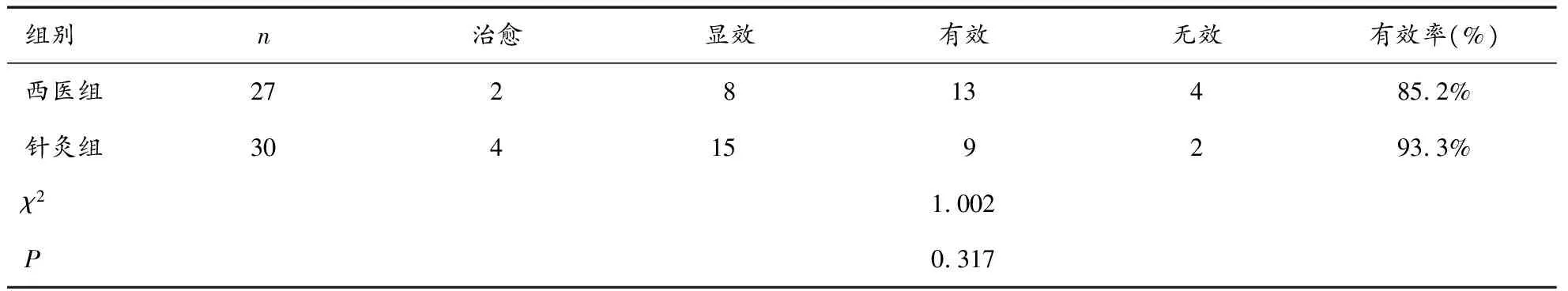

2.4不良反应发生率及复发率的比较 治疗后针灸组不良反应发生率低于西药组,差异有统计学意义(P<0.05);针灸组有1例患者复发,西医组有3例复发,针灸组复发率低于药物组。

表2 组患者治疗后临床疗效比较 (n)

表3 两组患者治疗前后VSA评分比较

表4 两组患者不良反应比较 (n)

3 讨论

原发性三叉神经痛中医归为“偏头痛”“面痛”等范畴,中医认为病因有外感致病、内伤致病及情志不调致病三因素[12]。现代医学对原发性三叉神经痛的病因和发病机制尚未明确[2],多数认为三叉神经被血管压迫致神经脱髓鞘异常放电为主要原因[7]。目前对于三叉神经痛的治疗主要采用手术、药物治疗、针灸治疗等方式。其中微血管减压术是治疗原发性三叉神经痛的疗效最佳、缓解持续时间最长的手术方法[2,13],但手术风险大,并且多数患者拒绝手术或不能耐受手术。卡马西平被推荐治疗三叉神经痛的首选药物[3-4,14],它可阻滞各种可兴奋细胞膜的Na+通道,抑制异常高频放电来缓解疼痛,但副作用多,后期药效下降,临床应用受限。

本次研究选用深刺下关穴结合穴位注射对该疾病予以治疗,目前认为,针刺镇痛效果明确,能疏通经络,协调气血运行。研究表明[6-7,15],针刺既能激活内源性镇痛系统,也能促进组织代谢,改善局部微循环,抗炎消肿,降低炎性物质浓度。此外针刺安全性高、不良反应小。取下关穴为主穴,因其为足阳明胃经与足少阳胆经之交汇穴,属足阳明胃经,具有疏风活络、消肿止痛,通关利窍作用。针刺此穴,不仅可增强面部气血,起到活血化瘀及止痛功效[16],而且深刺下关穴(从颧颞关节稍后皮下开始按解剖分层垂直缓慢进针,毫针进针4 cm~6 cm,得气后刺激强度渐进)可以达到翼腭窝内的神经和神经节,可阻断其疼痛传导及异常放电,促进代谢,加速神经肌肉的恢复,镇痛作用明显。目前学者研究表明[17-18],深刺下关穴法更有效。针刺配穴亦可加强活络通经、疏通气血,促进神经功能恢复。针刺攒竹,可清热明目,祛风通络;夹承浆具有清热疏风通络之功;四白穴可祛风明目,通经活络;合谷穴,针灸具有疏经通络、清热解表、镇静止痛的作用;足三里穴能补充后天之本,养心气补气血;太冲穴具有平肝熄风,清热利湿,通络止痛作用。穴位注射药物不仅可以激发经络穴位及发挥药物的作用,而且能增强和延长穴位刺激作用[19]。本针灸组给于下关穴及双侧足三里穴位注射维生素B12注射液,维生素B12是蛋氨酸合成酶的辅酶,可促进神经髓鞘脂类的合成及维持有髓神经纤维功能完整[20],即可营养神经,也可增强穴位刺激效果。本研究结果表明深刺下关穴治疗三叉神经痛效果显著,同时结合穴位注射维生素B12,不仅提高了穴位的刺激强度及延长刺激时间,同时营养周围神经,改善周围组织循环,镇痛效果增强,疗效优于卡马西平组。而且针灸能在很短时间内缓解患者疼痛,本研究针灸组即时有效率明显高于西医组,而卡马西平口服药效缓慢,用药后6 h左右发挥最大药效。针刺组不良反应少,卡马西平不仅副作用多,而且后期药效下降或出现耐药性,并可能引起头痛加重、过敏、肝脏损伤等药物不良反应,所以针刺组安全性更加突出。两组都有复发病例,但针灸复发率更低。

综上所述,深刺下关穴结合穴位注射治疗三叉神经痛安全有效,缓解疼痛及即时止痛效果明显,但本研究仍有诸多不足,病例样本量较少,且患者对疼痛主观感觉因不同患者差异性较大,治疗时间及随访时间较短,远期效果及复发率尚不明确,需要进一步深入研究。