黄土高原地区森林生态系统地下生物量影响因素

2021-11-26胡宇美马理辉柯增鸣杨金贵

胡宇美,马理辉,李 蕊,柯增鸣,杨金贵,刘 铮

1 中国科学院水利部水土保持研究所,杨凌 712100 2 中国科学院大学,北京 100049 3 西北农林科技大学中国旱区节水农业研究院,杨凌 712100 4 杨凌职业技术学院,杨凌 712100 5 西北农林科技大学水土保持研究所,杨凌 712100 6 西北农林科技大学水利与建筑工程学院,杨凌 712100

森林生态系统在全球碳循环中发挥着重要的作用。生物量是森林生态系统的基本特征之一[1],是研究森林生态系统结构和功能的基础。植被根系能够连接土壤和大气,在陆地生态系统物质循环和能量流动中发挥重要作用[2]。森林生态系统地下部分分解缓慢,碳库作用明显,其地下生物量的大小及分布是研究生态系统模型模拟和预测全球碳循环的关键所在[3- 4]。前人研究表明[3- 5],植物生长及生产力是由生物因素和非生物因素共同驱动的。

影响森林生态系统地下生物量的因素包括生物因素和非生物因素。非生物因素是指年均温、海拔、降水、土壤类型、地形等环境因子。在潮湿的热带常绿阔叶热带森林中[6],森林生物量增长速度为5×10-13Mg hm-2℃-1,在年均温升高的情况下,植物地下生物量和碳储量明显增加。海拔主要通过温度效应影响植物的生长和生产力,在一定空间范围内,高山草甸植被地上生物量会随着海拔的升高而减小[7]。年均降雨量是影响生物量的重要的因素,如年均降雨量小于650 mm的非洲热带草原,稀疏林木生物量的大小随降雨量增加而线性增长,并且降水改变会极大的影响生物量的大小及分布[8]。不同的土壤类型对植被生物量有明显影响[9],土壤的性质包括土壤物理性质和化学特性,物理性质会影响土壤持水能力,化学性质决定了土壤向植物供应养分的能力,这些都直接或间接影响植被的地下生物量。坡度通过太阳辐射,风速等影响植物的生长,土壤侵蚀和降雨冲刷会影响地下生物量的大小,杂木林地下生物量与坡度呈正相关关系[5,10-11]。大青山油松人工林的生物量阴坡生长状况优于阳坡[12]。地势因素(如海拔和坡度等)可以调节土壤和大气中的水分分布并影响土壤水的利用效率,进而影响植被的生物量[13]。

生物因素包括植被本身特性(森林类型、树种、树龄、生长阶段等)、人类和动物活动干扰。树种组成、树木大小等因素与生物量存在显著的相关关系,是决定森林生物量的重要因素[14]。不同树种地下生物量存在差异,在中国北方地区冷云杉林和针阔叶混交林平均生物量大于樟子松林[15]。人类活动干扰和动物干扰都会对生物量生产力产生影响[16-17],如旅游、垦荒、砍伐、放牧等干扰活动都会改变土壤理化性质,影响植被生长。

黄土高原地区是最大的黄土区,因海拔(85—5210 m)较高且跨越幅度较大、水土流失严重、地形千沟万壑等因素,使得森林生态系统坡向较多,对坡向影响地下生物量的大小有更强的理论解释。黄土高原地区光照时长较大,加上严重的沟蚀,导致不同坡位地下生物量变幅较大。因此在前人研究的基础上,增加了经纬度、地形、坡位等因素,再结合年均温、海拔、降水、土壤类型等非生物因素和森林类型、树种、树龄、人类和动物活动干扰等生物因素,共同探讨不同因素对地下生物量的影响。

植被地下部分是森林生态系统中碳汇的重要组成部分[3],所以了解植被根系生产力及其影响因素至关重要。然而,目前对大面积区域森林生态系统的生物因素和非生物因素影响地下生物量的研究甚少;对各因素影响生物量的贡献度或重要性还不甚清晰。因此,对黄土高原地区森林生态系统根系生物量的影响因素进行了研究。本研究能够提高对各种因素共同影响森林植被根系生物量的认识,对精确估算地下生物量及地下生物量模型的拟合有重要意义,还能为陆地森林碳循环提供参考和理论依据。

1 研究地区和方法

1.1 研究区域

黄土高原(33°41′—41°16′N,100°52′—114°33′E)地形独特,从西北到东南跨越了高原、山地、丘陵、平原四个类型的地形;区域年平均气温为3.6—14.3 ℃,年降水量在150—750 mm之间,有干旱、半干旱、湿润、半湿润四个不同的气候区;海拔在119—3152 m之间;主要土壤类型是褐土、黑垆土、灰钙土和栗钙土,详细划分为褐土、灰褐土、棕壤、黑垆土、黄绵土、风沙土、草甸土、淤土、沼泽土和盐渍土等;主要森林类型是落叶阔叶林和温性针叶林,面积约为45.29万km2[18]。

1.2 样点和数据收集

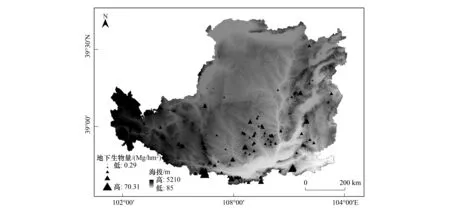

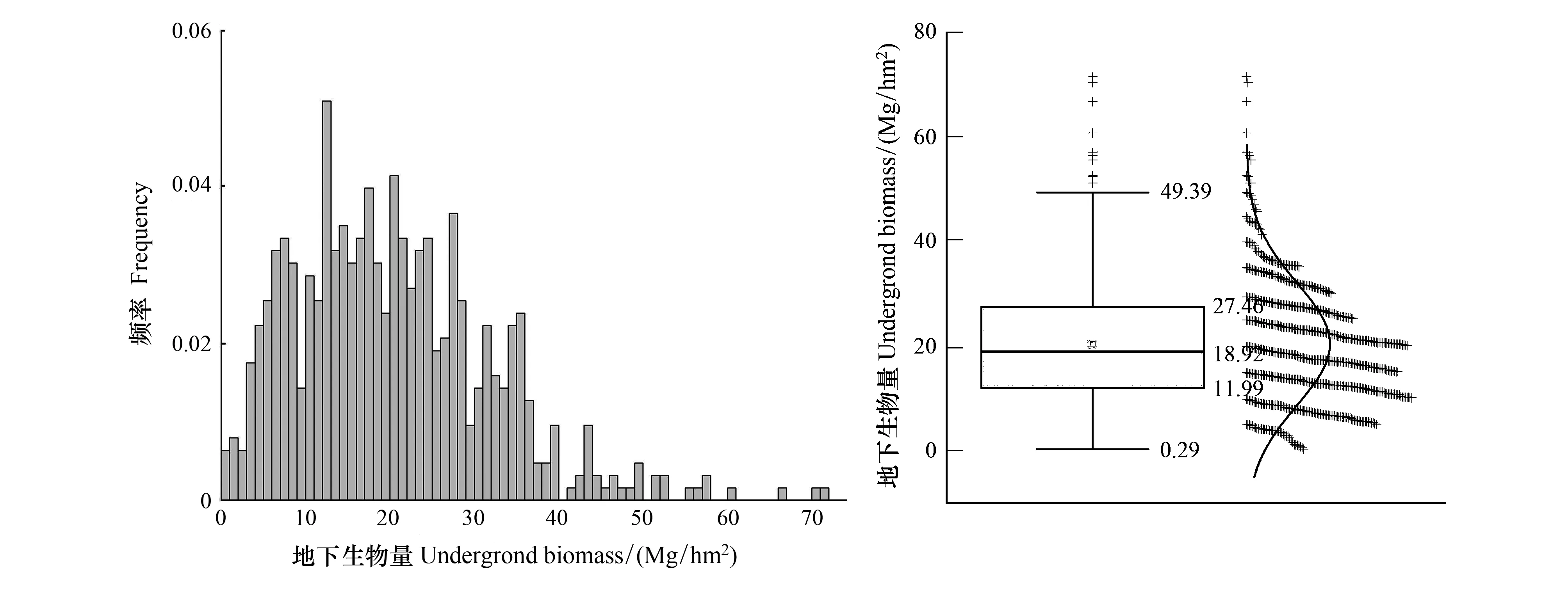

本研究根据碳专项计划的野外调查数据(http://ecocarbon.cern.ac.cn/)获得了527个样点,再对样点进行汇编,数据基于大规模野外实地调查和采样分析,对区域内的因素分析和量化指标是可行的。由于黄土高原西北部是毛乌素沙漠、库布齐沙漠,没有成片的森林植被,研究对象为森林生态系统,故不含研究样点,其余样点均匀分布在研究区域内(图1);森林地下生物量含量基本在11.99—27.46 Mg/hm2之间(四分位极差法)(图2)。

图1 样点地下生物量地理位置分布图Fig.1 Geographical distribution of underground biomass of sample sites

图2 样点地下生物量频率分布图及箱线图Fig.2 Frequency distribution and box plot of underground biomass of sampling sitets

2 方法

2.1 因素分析

对于数据不全的样点,查阅文献和浏览相关网站如陕西气象局、国家农业部、国家气象局等补全数据。部分样点数据不完整,已剔除。之后根据已有的样点整合了生物因素(森林类型、森林起源、林龄、人类和动物活动干扰)和非生物因素(年平均降雨量、年平均温度、经纬度、海拔、地形、土壤类型、坡位坡向和坡度)分析讨论它们对地下生物量的影响。

黄土高原森林植被类型主要是寒温性针叶林、温性针叶林、落叶阔叶林、寒温性针阔叶混交林和,其中代表性树种是刺槐、油松、辽东栎、锐齿栎、栓皮栎、白桦、云杉等;森林起源主要包括自然林和人工林。样点区域内实测数据:降雨量在100—873 mm之间,年均温在-4—19 ℃之间,海拔在119—3152 m之间,现根据黄土高原降雨量将区域划分为干旱(年均降水量<300 mm)、半干旱(年均降水量300—500 mm)、半湿润(年降水量500—800 mm)、湿润区(年均降水量>800 mm)[19-21];研究区域有高原、山地、丘陵和平原四大地形区;各样点坡度在0—75°之间,将坡度划分为三组[22-24]:0—15°、15—25°、>25°。

2.2 数据分析方法

绘制生物因素(植被类型、森林起源、林龄、人类和动物活动干扰)和非生物因素(降雨量、年均温、经纬度、海拔、地形、土壤类型、坡位、坡向和坡度)与地下生物量的二元关系图,分析比较黄土高原森林生态系统地下生物量与各因子之间的相关关系;对生态系统中15个因子进行提取和精炼,找出对森林生态系统地下生物量影响最大的因素,利用主成分分析法和因子分析,探讨各因子之间的关系及对地下生物量的控制作用;将各名义型变量进行赋值,利用权重分析法,计算各因子对地下生物量的贡献率,量化生物因素和非生物因素对森林地下生物量的影响。使用软件为SPSS 21、Excel、Origin 2019b。

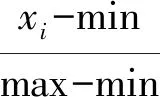

将赋值过的变量进行标准化,经各种方法计算最适合的标准化方法是极差法。标准化公式如下:

式中,xi为因素第i个样点的数据;min为因素中数据的最小值;max为因素中数据的最大值。

正负项指标判别依据权重的正负,若某项因素权重计算的结果为负值,则该因素为负向指标,调整标准化公式,再重新计算;若某项因素权重计算结果为正值,则该因素为正向指标。标准化之后利用主成分分析,计算权重。

3 结果

3.1 地下生物量与生物因素和非生物因素的二元关系

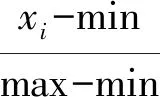

绘制地下生物量与降雨量、海拔、地形、坡向、坡位、坡度、土壤类型、龄组、林龄、树种、森林类型、人类活动和动物活动干扰等因素与地下生物量的二元关系图。在降雨量与地下生物量散点图中,观察到较少的年降雨量和较多的年降雨量都有可能出现较高含量的地下生物量(图3)。

图3 地下生物量与各因素的二元关系图Fig.3 The binary relationship between underground biomass and various factors

频率较高的地下生物量(12.00—27.44 Mg/hm2)大多分布在500—3000 m海拔之间。在不同海拔的地区,地下生物量分布较均匀;地下生物量较高的点分布于1200—1400 m和2740 m海拔高度的自然林,且人类活动和动物活动干扰较轻。高原、平原地下生物量较低,丘陵、山地地下生物量较高;不同的坡向对地下生物量影响较小,无明显差异;上中下坡位的地下生物量差异不显著,但平地和坡麓地下生物量差异较大,这可能是因为平地人类活动干扰程度较强,坡麓地理位置特殊,有较高的土壤含水量和较轻的水土流失,导致了森林地下生物量较高。不同的土壤类型地下生物量不同,总体上来说:棕壤系列>褐土系列>岩性土系列,说明不同土壤质地对植被根系的生长有影响。

在森林植被生长过程中,根系生物量随植被生长年限的增加先升高后趋于稳定,这符合一般植被生长的规律。在观察到的30个树种中,地下生物量最少的树种属于落叶乔木里的果实类经济作物,如杏、枣、苹果等,地下生物量较少的原因可能是人类活动干扰程度重,导致土壤表层根系较少,表明地下生物量受外界干扰较大;地下生物量含量最高的样点植被类型是落叶阔叶林,典型植被是栓皮栎、锐齿栎和兴山榆等树种,分析地下生物量最高可能出现的原因是中低海拔山地,降水较多且属于自然林演替中期,人类活动和动物活动基本没影响,致使森林生态系统地下根系能够更好地生长;从图3中可以看出,地下生物量最高与最低的树种是落叶乔木,而针叶林地下生物量处于较高水平,原因可能是在中高海拔条件下针叶林生长状况较好,这与针叶林自身的生长特性有关;在不同森林类型中,地下生物量大小为:针叶林>针阔混交林>落叶阔叶林。对于不同程度干扰都可能出现较高或者较低的地下生物量,并且人类干扰和动物干扰的差异不显著。

3.2 主成分分析法解释各因素的贡献率

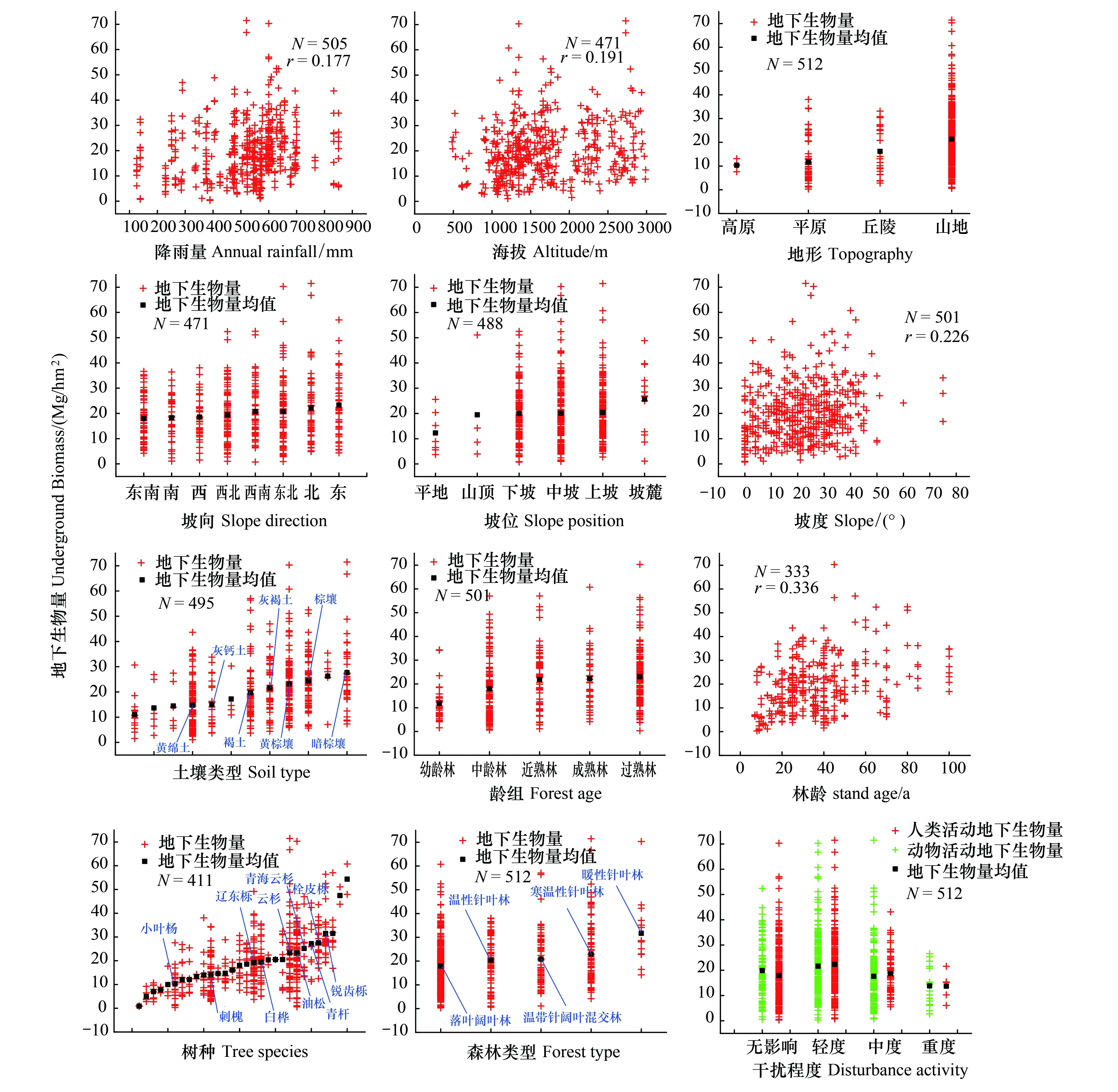

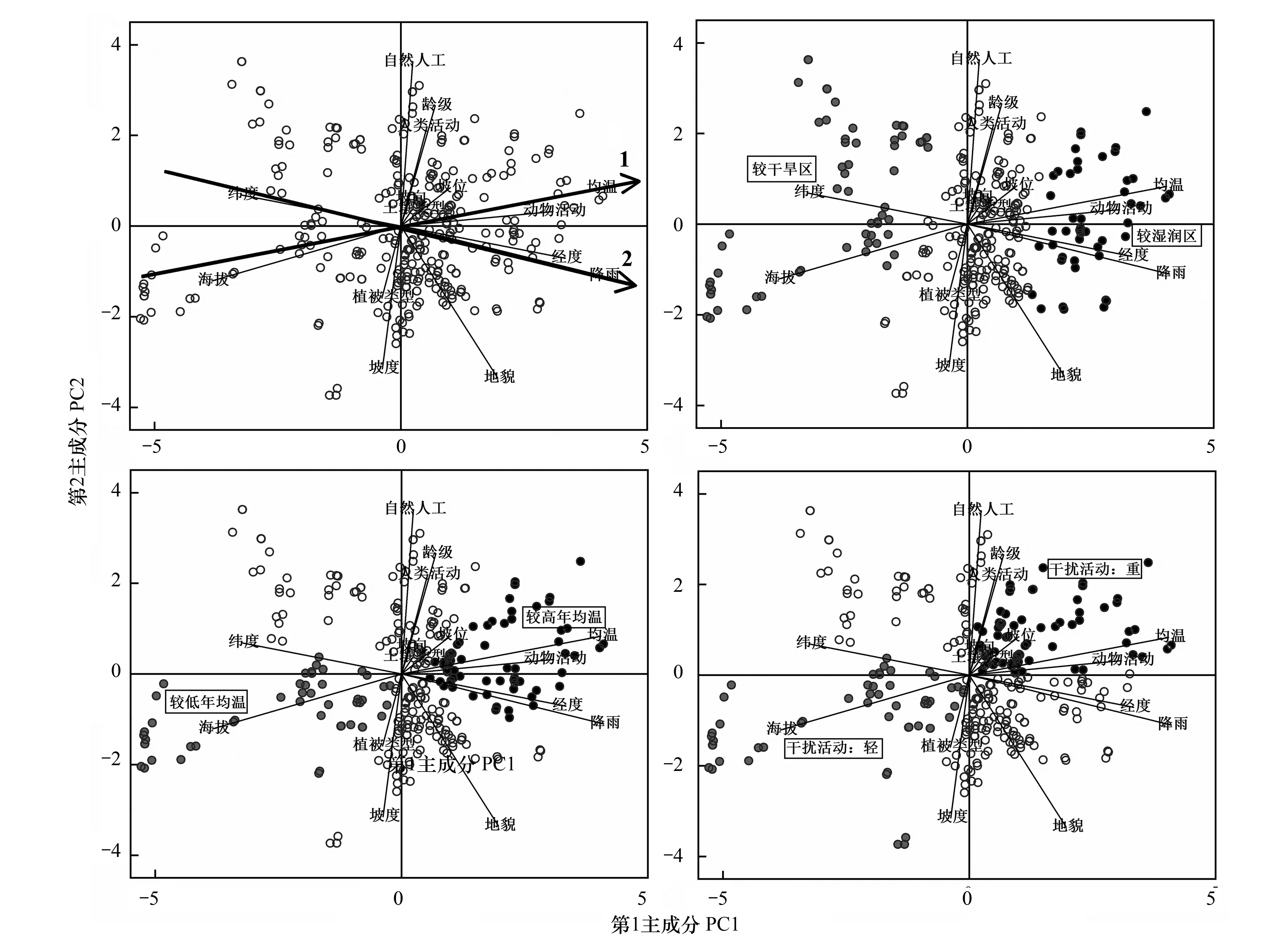

将所有因素进行主成分分析,提取前五个主成分,方差贡献率为64.64%,因而主成分分析对各个影响因子的解释程度较低,所以再对各因素再进行因子分析,画出主成分得分和因子载荷图(图4)。在成分矩阵表格里(表1),相关系数(绝对值)越大,主成分对该变量的代表性也越大,即对变量的影响越强,该因子有较重要影响,是不可忽视的指标。从表1可以看出,第一主成分和第二主成分对影响因素的解释都很充分,而第五主成分和原先变量相关性逐渐减弱。

图4 因子载荷和主成分得分的结合图Fig.4 Combination diagram of factor load and principal component score

表1 成分矩阵a

图4横坐标是第一个因子,主要与降雨量、年均温海拔等环境有关,称为“环境因子”,纵坐标为第二个因子,主要与植被类型、森林起源、林龄有关称为“植被因子”,与主成分分析对比,因子分析比主成分分析解释性更强,且反映了降雨量、年均温、海拔等因素,森林起源和龄级,降雨和样点经度都有很好的相关性;沿因素射线可以观察到所有样点在该因素上的分布趋势(图4),如左上角的点相比于右下角的点年降雨量较少,左下角的点相比于右上角的点年均温较低;也能根据射线方向划分区域,如样点的干旱湿润、年均温高低、干扰程度轻重的划分。

3.3 权重分析法量化各因素对地下生物量的贡献率

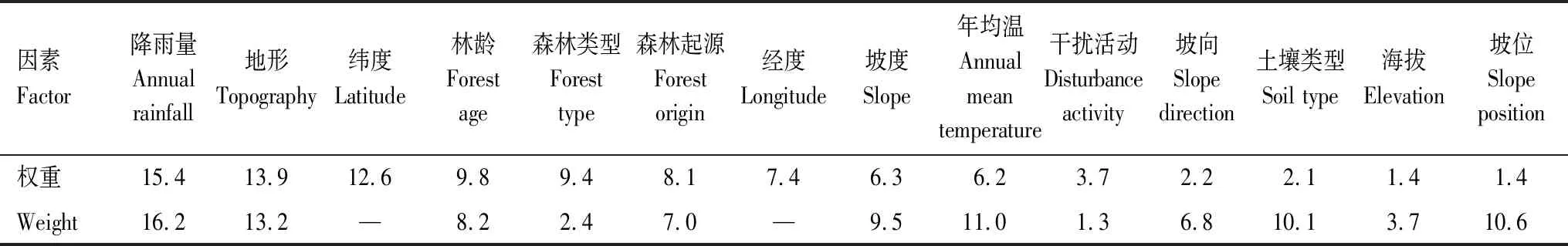

无论各因素里是否包含经纬度,坡向、海拔和干扰活动对地下生物量影响最小(表2),而降雨量和地形是影响地下生物量的最重要的因素,并且当15个因素共同决定的地下生物量的大小时,降雨量和地形所占比重接近20%。计算包含经纬度在内的所有因素,得出降雨量和地形分别占15.4%、13.9%,但是降雨量和经度相关性最强,海拔和年均温与纬度相关度最强(图4),那么将经纬度因素剔除之后,计算剩余因素所占权重,依然发现降雨量和地形是最重要的因素,分别占比重16.2%、13.2%。

表2 各因素权重表/%

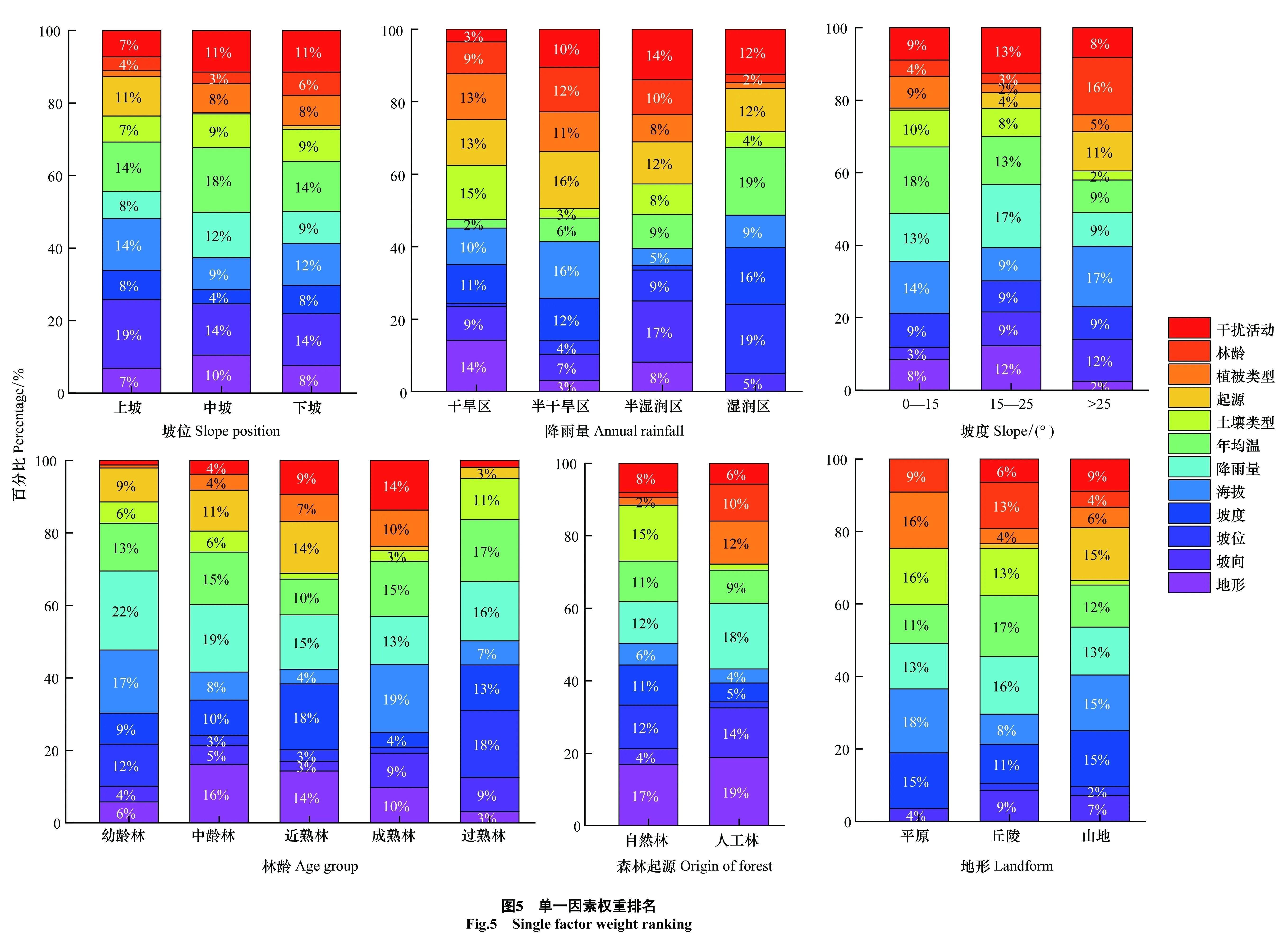

3.4 解释在不同控制因子下地下生物量的主要决定因子

控制单一因子,分析其余因子所占比重,可以明确在特定情况下各因素对地下生物量的影响。决定自然林和人工林地下生物量最重要的因素是地形,其次是年均降雨量,而干扰活动、海拔等因素影响不明显;对黄土高原干旱、半干旱、半湿润、湿润区地下生物量来说,森林类型起关键性作用;在上中下坡位上,坡向和年均温对地下生物量的影响最大;在幼林龄、中龄林、近熟林、成熟林和过熟林中,各因素里年均温和降雨量对地下生物量的影响最大,干扰活动影响最小(图5)。

4 结论与讨论

地下生物量与植被有着直接的关系,研究地下生物量不仅能够反应植被生长状况,还能为地下碳库的研究提供理论依据。森林生态系统地下生物量碳密度在1—332 Mg/hm2之间,计算得出黄土高原森林根系含碳率为4.47%,而高寒草原草地地下生物量碳密度为602.98 Mg/hm2[25],黄土区森林地下碳密度小于高寒草原地下碳密度,这可能是因为高寒草原草地地下生物量含量高,且分解速度慢。

地形对地下生物量的影响仅次于降雨量,在15个因素里降雨量和地形影响比重约为30%,前人对帽儿山温带落叶阔叶林的研究中,坡度小于25°时,地下生物量与坡度呈显著正相关关系[22]。一般坡度不同,森林植被类型不同,从而引起森林生物量的变化,并且随坡度的增大,土壤稳定性较高,生物量呈上升趋势,在坡度为26°时生物量达到最大,之后随坡度增加,森林生物量逐渐下降[26]。坡顶、上坡、中坡、下坡和坡麓立地条件不同,地下生物量不同,但是坡麓坡度平缓加之植被生长状况良好,地下生物量最高(图3)。在坡度小于25°时降雨量、年均温和外界干扰活动三个因素共同决定了地下生物量的大小,在大于25°时,海拔和林龄才是影响地下生物量的最重要的因素(图5)。山地随海拔升高,森林类型变化尤为明显。

降雨量对地下生物量影响较深,在各种因素共同影响下,降雨量所占权重最大,通过分析527个样点的总体趋势,地下生物量随降雨量增加而增加,这与前人研究结论一致[8];但是与地上生物量相比,根系受降水量限制较小[15]。降水量和温度都是影响草原生物量的重要因素,并且在增加降水和升温后植被地下生物量会增加[27-28]。海拔是影响帽儿山生物量的最重要的因素,随海拔的升高,生物量逐渐增大,但是超过一定高度生物量反而下降[26];在同一个山体不同海拔上(海拔>3400 m),高寒草甸植被随海拔升高,地上生物量线性降低[29];对大部分植被(阔叶类树种、灌木、青草)来说,随海拔梯度升高生物量呈现下降趋势,这可能是因为随海拔升高气温和林分密度下降,导致生物量也下降[7,30-31];一定高度的针叶类树种(云冷杉林)则随海拔升高生物量反而会上升,这可能和树种自身的生物特性有关[31-32]。随海拔的升高,将地形划分为平原、丘陵和山地,在此地形起伏过程中,坡度、海拔、降雨量是决定地下生物量的最重要因素;土壤类型对地下生物量的影响减弱,森林起源的影响增大。

在不同干扰情况下,轻度干扰地下生物量最高,这与研究者对草甸草原地下生物量的研究结果相同[33],在不同放牧情况下,草地地下生物量在轻度干扰情况下最高,并显著高于中度和重度放牧的草地,可能适当的外界扰动会促进地下根系的生长。研究表明[34],兴安落叶松生物量随林龄增长而增加,乔木林地上总生物量也随林龄增长而增加,这与本研究结果相同。随林龄增加,地下生物量含量幼龄林<中龄林<近熟林,在成熟林和过熟林时地下生物量趋于稳定,说明幼中林龄有更大的固碳潜力。人工林和自然林对地下生物量的解释程度为7%—8.1%,但Wang等在对中国北方地上、地下生物量研究时发现:森林起源(原始/次生林/人工林)能够解释生物量(总量、地上和根部)的31%—37%[15],这可能是因为本研究对地下生物量的研究因素较多,其他因素共同作用弱化了森林起源的影响。

本研究分析了15种因素,包含了环境因子、植被因子和外界干扰对地下生物量的影响,但有研究表明[35]森林细根的生长与土壤养分、土壤水分、土壤温度和大气CO2浓度有关,模拟氮沉降条件下根系生物量有增加趋势[36]。这可能是因为土壤氮含量和细根周转有关,高氮可能会减少地下碳含量,高水平的氮沉降能够刺激地下碳循环,改变地上、地下储存之间的碳平衡。所以,地下生物量的因素分析及预测需要考虑氮沉降的影响[37]。不同的树种对土壤含水量也存在显著差异,土壤水分胁迫对植被地下生物量存在很大影响,因此在考虑地下生物量决定因素时,也应该将土壤含水量列为其中[38]。

森林地下生物量测定是有一定难度,费时、费力还不一定准确,因而研究往往被忽视。本研究对地下生物量估测的相关研究有一定的意义,能够为估算植被碳库和土壤有机碳作基础。