以碳减排、回收利用模式提升现代煤化工发展的分析与探讨

2021-11-24史悦智

史悦智

(河南省中原大化集团有限责任公司,河南 濮阳457000)

引 言

为应对全球气候变化,《巴黎协定》确立碳中和总体目标,我国对此作出积极响应。2021年“两会”期间,“碳达峰、碳中和”首次被写入政府工作报告,表明我国在经济发展过程中将会更加关注环境保护和可持续发展,并将出台配套政策,采取强力措施,力争在2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”,我国能源结构变革面临巨大挑战和机遇[1]。

我国是最大碳排放国,其根源在于过于依赖煤、石油等化石能源。在此背景下,节能减排势在必行,这不仅与我国经济可持续发展息息相关,也关乎到我国能源安全储备。目前,国内外竞相开展二氧化碳减排相关技术研究,并取得一系列技术突破:从源头研发绿氢技术,替代化石能源;研发现代煤化工新技术,减少过程碳排放;将二氧化碳资源化利用,生成高附加值化学品,实现终端产品固碳。本文分析了碳排放、碳减排、回收利用市场与技术现状和“碳达峰、碳中和”对现代煤化工发展的影响,以期为现代煤化工转型升级发展提供参考。

1 国内外二氧化碳排放情况

国际能源署(IEA)2020年2月发布的报告显示,2019年全球与能源相关的二氧化碳排放量趋于稳定,为330亿t,其中,发达经济体的能源相关排放量比2018年减少了3.7亿t,降幅为3.2%:美国的排放量为48亿t,比2018年减少了1.4亿t,降幅为2.9%;欧盟的排放量为29亿t,比2018年减少了1.6亿t,降幅为5%;日本2019年排放量减少4 500万t,降幅为4.3%,是2009年以来减排最多的一年。2019年全球使用煤炭产生的二氧化碳排放量比2018年减少约2亿t,同比减少1.3%,减少量相当于石油和天然气排放的增加量。根据2019年二氧化碳排放统计,清洁能源转型正在推进,尤其是电力行业,其2019年排放量下降了约1.7亿t,同比减少1.2%,而电力行业二氧化碳排放下降幅度最大的是发达经济体,为近30年来降幅最大值。

基于“富煤、缺油、少气”的基本国情,我国能源消费依旧以煤炭为主,其消费占能源消费总量60%左右,约是全球平均水平的两倍。2019年我国化石能源消费产生的二氧化碳排放量约为100亿t,其中煤炭消费产生的二氧化碳排放量约73亿t,占比约73%,远远高于其能源消费占比。由于我国煤化工碳排放具有强度大、浓度高的缺点,远超全国平均水平,因此碳排放是当前我国煤化工行业面临的重要难题,也是现代煤化工产业转型升级发展的内在需求。

2 我国煤化工行业二氧化碳排放情况

煤炭不仅是煤化工行业的动力源,同时也是甲醇、乙二醇以及烯烃等重要化工产品的原料。2019年我国化工行业能源消费量约4.2亿t标煤,占能源消费总量8%左右;而2019年我国化工行业二氧化碳排放量约11.1亿t,占二氧化碳排放总量11%左右,可以看出我国化工行业高排放的特性。

煤化工是以煤为源头、气化为龙头的产业化结构,典型煤化工转化工艺流程示意图如图1所示。

图1 典型煤化工转化工艺流程示意图

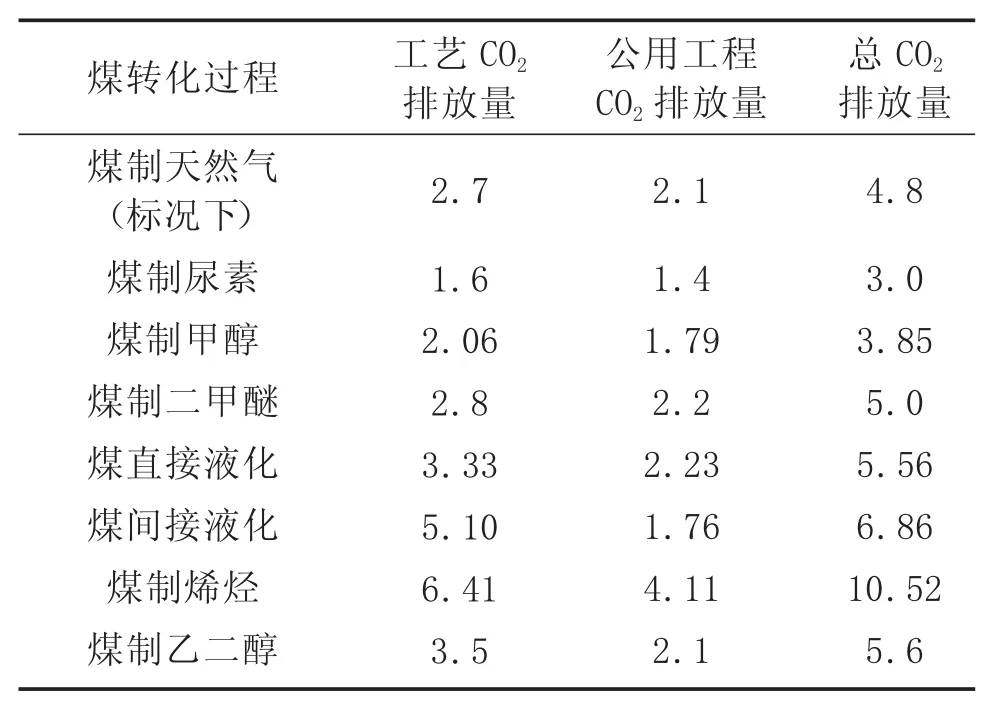

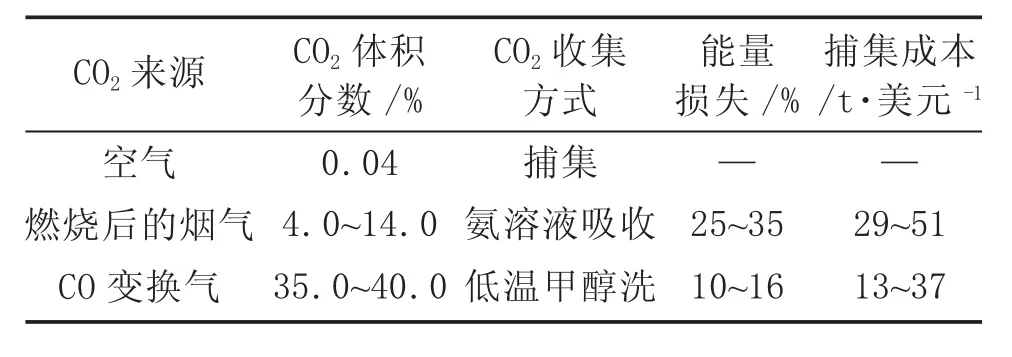

煤化工转化工艺中高浓度二氧化碳(称为工艺碳排放)主要来自酸性气体脱除单元,其二氧化碳体积分数高于35%,有捕集和回收利用价值。另外,仍有部分二氧化碳在煤化工其他工艺中排出(称为公用工程碳排放),例如工业锅炉、电站锅炉以及火炬等,这部分二氧化碳主要汇聚在烟道气中,且浓度较低,不利于回收利用。典型现代煤化工过程的二氧化碳排放分析如表1~3[2-3]所示。

表1 典型现代煤化工过程的吨产品二氧化碳排放分析[2]t

表2 典型现代煤化工过程的综合能效和单位热值CO2排放量[2]

表3 CO2捕集成本对比[3]

煤化工生产过程一般不可避免排放一定量二氧化碳,“碳达峰、碳中和”已成为我国可持续发展的顶层约束,这必将迎来的是新一轮的供给侧改革,加上近年来油价的低位徘徊与煤价的高位运行,导致煤制油、甲醇、乙二醇全面亏损,投入产出失衡使煤化工面临着极大的挑战,这都将倒逼煤化工产业结构、能源结构转型升级。

3 “碳达峰、碳中和”对现代煤化工发展的影响

“碳达峰、碳中和”对现代煤化工的影响是全方位和根本性的,国家政策将从顶层设计方面推动未来煤化工走节能型、绿色化路线,提高行业发展水平,推动行业内产能集中化,促进煤化工行业形成“马太效应”新局面。

3.1 改变能源消费结构

煤炭作为我国的主要能源,是能源安全的压舱石。2019年我国煤炭储备约17 000亿t,占我国化石能源储备的95%左右[4]。“碳达峰、碳中和”将从根本上改变能源结构,使煤炭的功能作用由主要能源向兜底能源转变。在未来较长时期内,煤炭将依旧承担兜底任务,保障我国能源供应安全,但煤炭在能源结构中的占比将逐渐减少,预测2035年煤炭占比可降到50%以下。

3.2 促进产业链协同减排

“碳达峰、碳中和”表明新型能源结构将逐渐形成,同时也意味着依靠化石能源发展的煤化工进入衰减期。煤化工主要以煤、油为原料,二氧化碳排放量较大,但在“两碳”政策压力下,将面临历史性挑战。在推动“两碳”过程中,我国势必要改变能源结构,大幅度地降低化石能源占比。因此,拟建煤化工项目时,要结合“两碳”评估项目可行性,调整建设思路,规避投资风险;而已投产企业要分析碳税、碳交易等产业政策对企业的影响,跟踪研究有关碳捕获、利用与封存(CCUS)前沿技术,为“两碳”实施做好技术储备。

3.3 推动产业链高端化发展

“碳达峰、碳中和”对石化行业产业链的重构、重组有深刻影响,可促进高价值的组分分离,延长高端产品产业链,提高煤炭资源利用率。随着减排政策实施,未来煤化工产业中煤炭作为燃料的占比将逐渐减少,而作为原料的作用会越来越大。

4 二氧化碳市场情况

2020年,随着二氧化碳市场价格走高,我国新增二氧化碳产能超200万t,截至2020年底我国二氧化碳总产能达1 582万t/a,同比增加15.5%;未来三年我国有近500万t二氧化碳产能将陆续释放,进一步提高我国二氧化碳回收水平[5]。相比于化工行业二氧化碳排放量,2019年我国二氧化碳回收利用率仅有1%左右,可见我国化工行业二氧化碳回收利用水平较低。2020年我国二氧化碳总消费量为792万t,主要应用于焊接保护气、碳酸饮料/啤酒、油田注井、碳酸类化工合成品、以及其他化工和食品等领域,分别占二氧化碳消费量的48%、20%、17%、6%及9%[6]。

二氧化碳气体保护焊接是重要的焊接技术之一,同时也是二氧化碳最重要的消费市场。二氧化碳气体保护焊接具有效率高、能耗低的优点,在汽车、船舶等制造业领域有着广泛的应用。随着现代焊接技术发展,二氧化碳气体保护焊接热量分散、接头易变形等缺点也得了解决,可预见随着该技术的推广应用,其对二氧化碳的需求将不断增加。

碳酸饮料/啤酒是我国二氧化碳重要的消费市场之一,据统计我国饮料的人均消费量不足5 kg/a,不到美国人均消费量的十分之一。随着我国经济发展水平的提高,碳酸饮料对二氧化碳的需求量将不断增加。

目前二氧化碳驱油技术是油田重点推广项目。由于我国原油资源匮乏,大多数油田探明储量较少,并且随着开采深度增加,部分油井出现能量亏空现象,而将二氧化碳注入井下,不仅可以补充地层能量,而且可以提升原油采收率[3]。

在“二氧化碳+环丙烷”的绿色路线中,二氧化碳可作为化工原料,生成二氧化碳基聚醚多元醇,能够替代石油基聚醚多元醇。目前,合成二氧化碳基聚醚多元醇的反应存在选择性不高、经济性差问题。未来,随着新型催化剂技术突破,可有效解决技术和成本问题,拓宽市场份额。

二氧化碳在食品行业也有着广泛的应用,主要用于食品的冷冻、冷藏、保鲜等。由于二氧化碳冷冻保鲜具有保质、节能等优点,可满足国内高档食品保鲜需要,有潜在的巨大市场。

5 减碳、固碳技术和进展

“碳达峰、碳中和”促进现代煤化工依托化石资源,构建源头控制、过程减排及化工产品固碳相结合的循环体系,有效实现二氧化碳资源化利用,是未来减碳技术发展的趋势。在“十四五”及未来较长时期内,“两碳”相关政策将会不断完善,减排也是现代煤化工绕不开的话题。因此,减碳、固碳技术的研发是关乎我国能源循环发展的重大课题,也是优化我国能源结构的又一重大举措。

5.1 源头控制减排

随着我国经济发展贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,严格落实绿色发展措施,减少煤炭消费,大力发展清洁能源已是大势所趋。根据《巴黎协定》,我国承诺到2030年非化石能源占一次能源消费比例达到20%。氢作为二次能源,可分为蓝氢、灰氢和绿氢。其中,绿氢是利用风能、太阳能等可再生能源发电,通过电解水生成氢气,从源头上实现零排放,是最理想的清洁能源,但是高成本制约了绿氢的规模发展。随着全球越来越关注气候问题,绿氢产业正迎来发展热潮,促进更多研发力量投入,大幅降低生成成本,进一步普及绿氢产业[7]。

5.2 过程控制减排

国家和地方纷纷出台环保政策,提高环保要求,煤化工作为一个能源利用率低、排放量高的行业,面临极大挑战。因此,煤化工行业一方面要采用先进清洁的生产技术和设备,例如采用洁净煤气化技术、高效净化技术、新型合成技术以及高效公用工程等;另一方面要注重尾气的回收及处理,如合成尾气分离与循环、酸性气体回收、煤灰的回收等,实现生产过程控制减排。

5.3 二氧化碳合成产品固碳

5.3.1 二氧化碳加氢制甲醇

二氧化碳加氢制甲醇是一种新兴的绿色化工技术,工艺技术主要有传统的直接加氢法、光催化还原法、电催化还原法以及生物催化还原法等。国内外研究多集中于直接加氢法,目前已进入中试阶段。2009年日本三井化学公司建成100 t/a二氧化碳制甲醇装置;2015年吉利控股集团对冰岛碳循环国际公司投资约4 500万美元,该公司是冰岛首家拥有二氧化碳制甲醇技术的企业;2016年中科院上海高等研究院与上海华谊集团合作,在单管试验基础上编写了10万t/a~30万t/a二氧化碳制甲醇工艺包;同年中科院山西煤化所完成了二氧化碳制甲醇单管试验,并稳定运行;2018年中科院大连化物所与兰州新区石化产业投资集团有限公司、苏州高迈新能源有限公司共同签署了二氧化碳加氢制甲醇项目合作协议[8]。

随着国内外研发深入,二氧化碳加氢制甲醇技术难关已攻克,并在中试装置验证了技术可行性,目前经济性是制约该技术推广应用的重要因素。“十四五”时期,氢能产业逐渐受全球重视,碳交易市场蓬勃发展,两者将助推二氧化碳加氢制甲醇技术应用。

5.3.2 二氧化碳与环氧丙烷制备二氧化碳基降解塑料

二氧化碳与环氧丙烷等共聚制成的二氧化碳基降解塑料,是一种高性能的环保材料,具有很好的透明性、阻气性及可降解性,主要应用于医疗、食品包装等方面。由于“限塑令”政策实施,二氧化碳基降解塑料正成为当前研究热点。二氧化碳基降解塑料的工艺技术主要包括二氧化碳/环氧丙烷共聚、二氧化碳/环氧丙烷/环氧乙烷三元共聚、二氧化碳/环氧丙烷/环氧乙烷/环氧丙烷共聚以及二氧化碳/环氧丙烷/环氧环己烷三元共聚等[9]。我国的研发主要基于二氧化碳/环氧丙烷共聚技术,与其他技术相比,该技术产业化前景较好。

中科院长春应化所于2008年开始二氧化碳基降解塑料项目的研究,并于2011年与浙江邦丰合作建设万吨级装置,2012年完成项目试验,2016年采用研发的新型催化剂完成了工业化工艺包设计,装置自动化水平提高,改性后产品性能达到高密度聚乙烯薄膜的水平,为我国二氧化碳基降解塑料的研发奠定了基础。

5.3.3 二氧化碳基聚醚多元醇

二氧化碳基聚醚多元醇是一种至少含有一个环氧化合物和二氧化碳分子结构的聚合物产品,二氧化碳被接在部分聚醚多元醇分子主链上。由于采用二氧化碳代替部分环氧化合物,因此具备一定成本优势。近年来,国外拜耳公司长期致力于二氧化碳基聚醚多元醇的开发研究,已取得一定成效,并建设有年产5 000 t中试项目[10]。

多年来,中科院长春应化所也专注于二氧化碳基聚醚多元醇的研发,其参股聚源化学工业股份有限公司,以环氧丙烷和二氧化碳为原料,研发出了环保型二氧化碳基聚醚多元醇,这种多元醇加工出的聚氨酯产品没有“五苯三醛”,具有很高的应用价值。

5.3.4 二氧化碳干重整制备富一氧化碳合成气

2017年,中科院上海高等研究院、山西潞安矿业(集团)有限责任公司及荷兰壳牌石油工业公司联合启动的甲烷二氧化碳重整项目,获得国家政策支持和相关基金的资金支持。该项目成功实现催化剂的工程放大和生产,并在山西潞安集团建设了万立方米级中试装置,可实现满负荷平稳运行。

2021年,东华工程科技股份有限公司与美国空气化工产品公司签订了二氧化碳干重整项目工艺包开发和工程设计合同,该项目采用高潞空气的干重整技术,以二氧化碳、天然气为原料制备富一氧化碳合成气。

5.3.5 二氧化碳通过藻类光合作用制备燃油

利用藻类光合作用将二氧化碳转化为燃油,是二氧化碳资源化利用的一种方式,这种制备燃油的方法通过特定的反应器结构,合理调整藻液中二氧化碳分布情况,可极大地提高固碳效率。

近年来,美国能源部实验室等通过长期研究,成功地通过藻类制取原油,并得到经济可行的生物柴油。杨培东团队[11]构建了一套由纳米线和细菌组成的独特系统,实现人工光合作用,使二氧化碳转化为醋酸,而醋酸能用于生产各种化工品,包含可与汽油相媲美的燃料——丁醇。

站在能源角度分析,利用海藻将二氧化碳转化为可替代的生物能源,不仅解决了化石燃料日益减少的危机,而且为可持续发展提供了能源保障。

5.3.6 二氧化碳变“石头”

由欧美多所著名大学联合成立的国际科研小组的研究人员在冰岛试验基地将二氧化碳与水混合注入地下400 m~800 m深处的玄武岩层中,并借助自然化学反应将二氧化碳转化为固态碳酸盐,结果显示,注入地下的95%以上二氧化碳在不到两年内便转化为固态碳酸盐[12]。固态碳酸盐矿不存在泄漏风险及环境危害,可以永久封存二氧化碳。

6 结 语

国家现代化发展离不开现代煤化工产业,但同时我国“五位一体”的国家战略也对环境保护提出了更高要求。因此,在“碳达峰、碳中和”顶层框架约束下,现代煤化工要立足减碳和固碳相结合原则,减少过程减排,推动绿氢普及,同时也需积极研发二氧化碳资源化利用技术,不断向下游延伸产业链,开发终端产品,提高能源利用效率。根据“碳达峰、碳中和”要求,现代煤化工要及早调整或优化产业结构、能源结构,构建低碳循环发展生态圈,坚持可持续发展战略,为我国碳减排做出行业应有贡献。